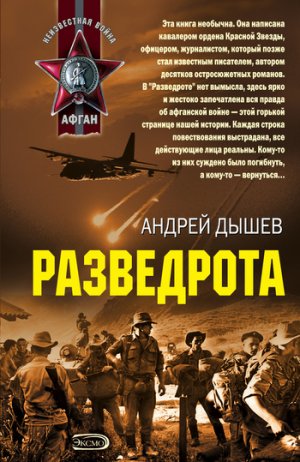

Разведрота Дышев Андрей

Я негромко свистнул.

В двери выросла худая фигура Латкина. Он приоткрыл рот, будто там у него были глаза, чуть-чуть развернул голову ухом вперед и медленно вошел в комнату, выставив ствол автомата вперед.

– Убери пушку, пристрелишь, – простонал я.

Солдат какое-то мгновение смотрел на меня дикими глазами, – не узнавал, что ли? – потом резко бросился ко мне, упал рядом на колени.

– Товарищ старший лейтенант, вы живы, вы ранены? – и стал трясти меня за плечи. От его мокрой одежды исходил какой-то прелый запах дождя.

– Да не тискай же ты меня, дубина! Больно!

Латкин глубоко вздохнул, стянул с головы кепи, вытер ею посеревшее лицо.

– Вас задело… Лоб рассечен… Сейчас!

Он вскочил на ноги, вышел на лестницу, схватился рукой за дверное кольцо и посмотрел вниз.

– Эй, Васек, давай сюда!

Неумело и торопливо перевязывая мне лоб, Латкин взахлеб говорил, проглатывая слова:

– Вас комбат на связи ждет… Мы думали… Вы когда в окно залезли, там шарахнуло и, знаете… Так мы уже в самом центре, ничего себе… Тут уже царандойцы рядом… Комбат сказал вас хоть под землей найти, а я все время за вами… Вы знаете, что-то повязка не хочет держаться…

Радист, огненно-рыжий Василий Громаков, нелепо и смешно изобразил на пороге «смирно» и, сильно окая, спросил:

– Разрешите войти? – повернулся и, пятясь спиной, на которой висела радиостанция, подошел ко мне.

Я взял наушники, прижал их плечом к себе и сказал в микрофон:

– Ноль-первый, я Родник, прием!

– Родник, доложи, где находишься, – сразу же услышал я спокойный, даже какой-то будничный голос Петровского.

– Я в пятидесяти метрах от центра с южной стороны.

– Ясно. Я недалеко от вас… Будь осторожен, площадь в тесном кольце бородатых. Поддержи огнем «зеленых».

– Они уже в центре, – ответил я, выглядывая в окно.

– Отлично, Родник, отлично… Знаешь, что мы нашли? Винтовки с расщепленными прикладами… Привет миролюбцу. Отбой!

Я ухватился рукой за радиостанцию, сгибая своей тяжестью Громакова, и встал на ноги.

«Оборин, Оборин… Где он сейчас?» Не знаю почему, мне стало тревожно на душе.

Узкую улочку заволокло дымом. Он тонкими струями плыл над землей, и оттого казалось, что дувалы с черными пятнами, дорога, усеянная, как шелухой от семечек, гильзами, слепые дома медленно движутся куда-то вперед, в серую утреннюю мглу. Солдаты сидели на земле, стояли вдоль дувалов, лежали на срезах стен, глядя в одну сторону, туда, где еще раздавались редкие щелчки выстрелов, откуда тянуло тошнотворным запахом жженой резины. Их фигуры застыли, но не было в позах той недавней упругой, будто остановленной на миг пружинной напряженности. Бой утихал…

Стоя на колене и зажав между ног автомат, Латкин торопливо запихивал в рот перловку с мясом, скреб ложкой в жестяной банке, энергично двигал полными щеками. Он с трудом глотал, вытягивая вверх тонкую шею, но не переставал крутить головой, осматривая все тревожным взглядом.

– Латкин, Оборина не видел?

Солдат положил банку на землю, вскочил и несколько секунд шумно сопел, дожевывая с мукой на лице последнюю ложку.

– Нет, – наконец ответил он. – Минут пятнадцать назад он вместе с Сафаровым побежал куда-то туда.

И махнул в сторону площади.

За углом пятеро солдат пили воду из ведра, а рядом с ними стоял сгорбленный старик и все время кивал, поглаживая реденькую белую бородку. Киреев, обхватив ведро обеими руками, поднял его выше головы и жадно пил огромными глотками. Струя лилась через край, стекала по шее за воротник куртки, капала даже со штанин. Наконец он опустил полегчавшее ведро, вытер губы рукавом и пристально взглянул на меня.

– Ты видел Оборина, Киреев?

Молчание. Презрительная насмешка.

Белобородый старик, улыбаясь беззубым ртом, жестом предложил и мне попить. Меня давно мучила жажда. Я охотно взял ведро, опустил в него голову, ощущая на лице колодезную прохладу, подул на плавающую мусоринку и сделал маленький глоток. В это же мгновение кто-то сильно ударил по дну ведра. Вода плеснула мне в глаза, залила нос. Я не удержал ведро в руках, выронил, и оно гулко брякнулось в пыль.

Этот сухонький, сгорбленный старичок едва не сбил меня с ног и захромал по дороге, подняв руки над головой.

– Шахло! – сипло звал он. – Шахло!!!

– Атас, ребята! – крикнул кто-то из солдат. – Бородатые!

Я сначала не понял, что произошло. Машинально отступив к стене, вытирая ладонью лицо, я смотрел в конец улицы, где, часто перебирая тоненькими ножками и вытянув руки вперед, бежала в нашу сторону девочка в длинном бордовом платье с золотистой вышивкой. За ее спиной, у дувала, стоял высокий худощавый парень в черной рубашке, перепоясанный кожаными ремнями. Он так неожиданно выскочил из-за угла, что сам опешил и, застыв на месте, медленно поднимал к груди автомат.

– Латкин, ложись! – раздался пронзительный крик.

Латкин с побелевшим лицом стоял посреди дороги. Когда он обернулся на голос, я увидел его кричащие, молящие о помощи глаза. Я махнул рукой.

– Да падай же ты!

Все произошло в считаные секунды. Душман откинулся назад, будто автомат, который он поднимал, был страшно тяжелым, расставил пошире ноги и посмотрел по сторонам.

– Шахло-о-о! – еще громче завыл старик.

Застрявший посреди площади Латкин не позволял мне выстрелить в «духа»! Я завыл от отчаяния. И вдруг откуда ни возьмись появился Оборин. Паша, взбивая ботинками пыль, побежал к ребенку, схватил протянутые к нему руки, неловко прижал девочку к груди, но сам не удержался, упал на колени. И сразу же, быть может, мгновением раньше, раздался выстрел. Короткая очередь выплеснула из земли фонтанчики пыли, проткнула грубо, до рваных, бахромистых краев куртку на груди Киреева, и тогда одновременно со всех сторон, где стояли солдаты, загрохотали ответные очереди. Душмана ударило, развернуло лицом к стене и прижало к ней, но я успел заметить, что в Пашу выстрелил не он, отнюдь не он. Обернувшись, увидел за собой гнусную физиономию Киреева. Солдат, направляя на меня горячий ствол, медленно подносил палец к губам.

– Тссс… – прошептал он. – Никто ничего не видел… И запомните: я не прощаю обид…

Сам не знаю, как моя рука потянулась к голенищу ботинка, из-за которого торчала рукоятка подаренного мне Блиновым трофейного кинжала. Я в одно мгновение оголил лезвие и метнул кинжал. Разрывая аорту, горячая сталь глубоко вошла в горло солдата… Он захрипел, сделал отчаянную попытку схватиться за рукоятку, но тотчас повалился лицом в пыль.

А Оборина уже поднимали с земли, и скрюченные пальцы солдата волочились по липкой пыли. Девочка с протяжным криком встала на ноги и бросилась на шею старику. Я подбежал к Оборину.

– Бинт! Скорее бинт! – кричал я и, наверное, всем мешал.

На куртке Оборина расползалось темное пятно, будто из-за жары протекла ручка в нагрудном кармане.

– Дышит, ребятки, дышит!..

– Его в тень надо…

– К старику заноси!

– У кого есть промедол?

Промедола у меня не было, но я все же сунул в карман липкую, выпачканную в крови руку.

Над кишлаком поднималось солнце. Зной тянулся над задымленной площадью, и я чувствовал всем телом, как быстро высыхает на мне влажное, вымазанное в речной глине хэбэ, как деревенеет и теряет гибкость. Я неудержимо зевал, меня тянуло ко сну. Я уже многое успел сделать на этой войне, несмотря на то, что она только началась для меня и ждали меня впереди два муторных, бесконечно долгих года.

Оборин лежал на носилках в тени дувала, прикрыв рукой вспухшую обожженную щеку. Он, наверное, не слышал, как ругался Сафаров, приказывая душманам встать лицом к стене, как афганские солдаты выносили из дома и осторожно опускали на землю тела погибших защитников кишлака, как моложавый афганский капитан чисто, почти без акцента, с неестественным пафосом рассказывал Петровскому:

– Теперь Абдулхана и его банду будет судить народ. Он хотел, чтобы дехкане, женщины и дети Бахтиарана стали его рабами. Мы почти два года дрались с ним. Сегодня очень хорошо мы работали, но если бы не… – он долго подыскивал нужное слово, – если бы не храбрые солдаты отряда самообороны, то все жители Бахтиарана стали бы заложниками Абдулхана… Вот командир отряда самообороны товарищ Анвар.

Я увидел, как к ним подошел молодой красивый мужчина в почерневшей от копоти белой рубашке, пиджаке. Одна рука перебинтована, на скуле рубец с ободком запекшейся крови. Он молча поздоровался с Петровским и несколько минут о чем-то разговаривал с афганским офицером.

– Сколько ваших людей обороняло кишлак? – спросил комбат Анвара. Капитан перевел вопрос.

– Товарищ Анвар говорит, что из двадцати человек шестнадцать погибло и только четверо остались живы… Но отряд самообороны Бахтиарана был совсем маленький – всего шесть человек.

– Откуда же еще четырнадцать? Женщины?

Афганец отрицательно покачал головой.

– Нет, этой ночью на сторону товарища Анвара перешла банда Джамала. Моджахеды отказались воевать против власти и пришли без оружия. Но товарищ Анвар приказал Джамалу принести свое оружие. Товарищ Анвар знал, что банда Абдулхана уже идет из Черной Щели в Бахтиаран. Люди Джамала принесли оружие, они его прятали в горах…

Секретарь кивал головой, будто понимал русскую речь.

– Товарищ Анвар говорит, что честным афганцам рано еще бросать оружие. Много, очень много у нас осталось врагов… Товарищ Анвар говорит, что люди Джамала искупили кровью свою вину и будут похоронены как герои… Вы ранены, товарищ командир?

У меня кружилась голова. Я с трудом осмысливал все услышанное. Так, значит, все-таки Оборин был прав?

Комбат уже не слушал афганца, тер пальцами лоб и, пошатываясь, шел в тень дувала.

– Нет-нет… Сейчас…

Он пытался прикурить, чиркал отсыревшими спичками. Бушлат, накинутый на его плечи, упал на землю, но Петровский не обратил на это внимания.

Не думая ни о чем, я долго и тупо смотрел на засохшую травинку под моими ботинками, похожую на сгоревшую спичку. Джамал искупил свою вину кровью… Джамал защищал Бахтиаран… Джамал выступил против бандита Абдулхана… Голова кругом. Да пусть они тут сами разбираются, кто бандит, а кто герой! Мне бы понять, почему свой, русский солдат, выстрелил в спину своему командиру! И пока я этого не пойму, я не узнаю, отчего на земле случаются войны.

– Товарищ майор! – докладывал кто-то Петровскому. – Погиб рядовой Киреев. «Духи» убили его ножом…

– Бессмысленно… – бормотал Петровский. – Все бессмысленно…

На площадь, осторожно протискиваясь через узкие улочки, выезжали бронетранспортеры. Они бодро выли, урчали двигателями, дисциплинированно становились в ряд, и столб пыли, подхваченный горячим ветром, закручивался в спираль, ввинчивался в чистое голубое небо.

Петровский подошел ко мне, поправляя на себе комбез, как будто он был с чужого плеча и тер ему шею.

– Я уезжаю на доклад к командиру дивизии… Ты проверь личный состав, оружие – и домой. Людям надо отдохнуть… Спасибо за службу!

Он протянул свою крепкую, горячую ладонь, тряхнул мне руку. Мне показалось, что комбат хочет еще что-то сказать, но он лишь вздохнул и, повернувшись, подошел к Оборину. Паша был в сознании, но глаза закрыл.

– Ну что, Павел Николаевич! – Комбат изо всех сил старался говорить бодрым, даже веселым голосом. – Отвоевались? Не горюй, вылечат тебя. Рана не опасна. Сейчас «вертушки» прилетят, и первым бортом тебя отправят в госпиталь… Будем прощаться? Не знаю, увидимся ли когда-нибудь?

Оборин приоткрыл глаза, посмотрел на Петровского, словно не узнавал его.

– Прощайте, товарищ майор…

Комбат постоял в нерешительности и как-то неестественно, словно с большим усилием, приложил ладонь к своей груди.

– Если можешь, Паша, то… прости.

Потом он махнул рукой, повернулся, поправляя на голове кепи, и быстро зашагал к бронетранспортеру.

Я смотрел на Оборина. Наши взгляды встретились.

– Это Киреев? – едва слышно спросил Оборин.

Я не ответил, поднялся на ноги и сделал несколько шагов по дороге, не замечая никого вокруг. Меня душили слезы…

Тихая, почти невидимая в ночи вода обожгла мне ноги. Увязая в мягком илистом дне, я сделал еще один шаг, и озеро подхватило меня, подняло, плавно покачивая. Я лежал на спине, раскинув руки, и смотрел на звезды.

Бесконечное небо опускалось на меня, притягивало к себе. Я уже не видел ни светлых окон кемпинга, ни горбатых спин гор, ни прозрачной полоски тростника – только небо…

Где же я был? Почему меня как будто не существовало целые сутки? Почему я не слышал, не видел этой жизни, этого неба?.. Я прислушивался к себе, к тому, что еще болело в памяти, стараясь отыскать тот обрыв, тот момент, когда я безрассудно отрекся от себя. Где это случилось? В Черной Щели? В ложбине? В сером, безликом Бахтиаране? Или у того дувала, где остался Паша Оборин, командир разведроты?..

Я слушал себя в надежде ухватиться за тот неприметный намек на что-то очень важное, хотя и почти забытое, что так часто мучает нас, как мелькнувшее в толпе до боли знакомое лицо… А звезды опускались все ниже, льдисто покалывали, кружились и плясали на мне, светились блестками на руках, качались на груди, и, уже не чувствуя онемевшими руками холода, я погружался в них легко и без усилий. И они были послушны мне, и целые миры то таяли, дробились на брызги, то появлялись опять.

ТРЕТИЙ ТОСТ

(Апокриф военного репортера)

Я не встречал в Афганистане человека, который бы признался в том, что не хотел туда ехать. Но были и такие, кто рвался туда, словно на курорт.

Перед отлетом «за речку» с нами, группой политработников, беседовал член военного совета ТуркВО. И вот в ходе беседы вдруг выясняется, что у одного офицера нет своей квартиры.

– Отправляйте его документы обратно, – сказал генерал начальнику отдела кадров голосом, исключающим всякие возражения.

А офицер вдруг как вскочит со стула и криком:

– Товарищ генерал! Разрешите сказать! Не нужна мне квартира! Для меня палатка в Афганистане – лучший дом. А жена всегда найдет где жить. У свекрови ее, то есть у моей мамы, две комнаты, целый батальон разместить можно. У жены еще подруга в исполкоме работает, ей квартиру пробить – раз плюнуть! Не отправляйте меня обратно! Я целый год спал и видел, как в Афган еду служить…

В зале смеялись. Улыбался и строгий генерал. А бесквартирник все не унимался, и на его щеках заблестели капельки лейтенантского пота. Складно, однако, врал он про исполком и про двухкомнатную квартиру свекрови, где можно разместить целый батальон.

Утром присмиревший и успокоившийся бесквартирник с двумя чемоданами, перевязанными проволокой, да загранпаспортом в кармане вместе с нами улетел в Кабул. Самолет он переносил плохо, его укачало, и по рампе он спускался пошатываясь. Два с половиной месяца спустя я случайно увидел его фотографию из личного дела. Лейтенанта убили в заурядной ночной засаде. Несколько пуль от крупнокалиберного пулемета «ДШК» попали ему в голову, отчего лицо превратилось в кровавое месиво, и возвратился лейтенант на родину в цинковом гробу с припиской «Вскрытию не подлежит».

Советский гарнизон в Афганистане – это имитация жизни в Союзе, тех привычных, порою незаметных, само собою разумеющихся вещей, которые, к сожалению, невозможно было взять с собой. Каждый офицер имитировал что-то свое, самое близкое, но в целом это было одно и то же. Вечером, когда надо было связаться с начальником, коммутаторщику, сидящему на узле связи, неизменно говорили: «Квартиру подполковника Добровольского!» Или спрашивали у дежурного по политотделу: «Сергей Палыч уже ушел домой?» В обоих случаях подразумевалась всего лишь комната в общежитии – фанерном модуле, в котором сейчас отказались бы жить гастарбайтеры из Туркмении. Обустраивая комнаты, жильцы изощрялись как могли. Шикарнее всех жил медсанбат. Многие комнаты действительно напоминали союзные квартиры: палас на полу, на стенке ковричек, столик со скатертью, полутораспальные койки, «кухня», отделенная от жилой части фанерной перегородкой. Офицеры очень любили ходить в женский модуль медсанбата. Правда, это не всегда одобряло начальство, и в один прекрасный день у входа в женский модуль появился угрюмый часовой с автоматом. Зачем ему нужен был автомат, никто не знал, потому как часовой ни в кого не стрелял и запросто мог пропустить внутрь офицера за пачку сигарет.

В управлении нашей дивизии и соседнем мотострелковом полку жили скромнее. В каждой комнате – по пять-семь человек. Под койками громоздились чемоданы, бронежилеты, рюкзаки, «лифчики», ботинки и прочая военная амуниция. Грязные обои обклеены обычно фотографиями детей, женщин, вырезками из журналов или открытками типа «Одесса – город герой». Самые предприимчивые офицеры сбивали над своими койками каркас из реек, на который натягивали марлю, – это была эффективная защита от мух. В темных коридорах – длинных и мрачных, как тоннели, – по утрам и в конце дня шаркали шлепанцами полуголые офицеры, мускулистые, со смуглыми волосатыми торсами, с яркими полотенцами, обмотанными вокруг шей, говорили громкими голосами, тарабанили в двери соседних комнат, виртуозно, как официанты, носили раскаленные сковородки с шипящим маслом или трехлитровые банки с чаем. Почти из каждой комнаты доносилась музыка, хрипели Высоцкий и Розенбаум, звенели «Чингисхан» и «Сикрет-Сервис», пошлили Токарев и безымянные военные барды… В женском модуле музыка обычно звучала тише, зато коридор всегда был наполнен букетом кулинарных запахов. Женщины редко ходили в столовую на ужин и предпочитали готовить сами.

Иногда я завидовал жильцам этих захламленных, шумных модулей, похожих на муравейник. В отличие от них у меня не было своего «дома». Я спал в кабинете.

Наша редакция была одной из двух каменных, а точнее, саманных построек в гарнизоне. Второе «капитальное» здание – гауптвахта – стояло в нескольких десятках метрах от убогого фанерного штаба и вызывало тихий трепет и почтение своими белоснежными дувалами.

Мой начальник – Олег Шанин – тоже жил в кабинете. Он спал на самодельном диване, сколоченном из двух автомобильных сидений, иногда жарил что-то вкусное на электроплитке, по вечерам закрывался и никого не пускал в кабинет. Несколько раз я видел, как утром оттуда выходила красивая смуглая девушка.

Как-то вечером Шанин зашел ко мне.

– Ты одинок, – сказал он мне, глядя из-под опущенной на самый нос панамы. – У тебя еще нет здесь друзей. Тут всем трудно на первых порах. Идем ко мне.

В уютном кабинете под кондером сидел финансист дивизии Валерий Беджанов и молча тарабанил пальцами по табуретке, не вынимая сигареты изо рта. Смуглая девушка жарила на электроплитке увядшие, похожие на ножки подосиновиков баклажаны. Время от времени она подходила к Шанину, брала его за руку и гладила ладонью его шевелюру, а он, будто не замечая этого, говорил тост про жен и детей. Она любила его? Или тост про жен воспринимала в свой адрес?

Беджанов вскоре заскучал и ушел домой.

И тогда мне впервые мучительно захотелось, чтобы тихо зазвучала музыка, чтобы в этом тесном кабинете начались танцы и смуглая девушка положила свои руки мне на плечи; чтобы тут, где водку пили из металлических кружек, натирали хлебные корки чесноком, где из пластмассовых тарелок ели бело-коричневую тушенку, – чтобы здесь все было так же, как и там, в Союзе: и семья, и друзья, и красиво одетые женщины, и песни Антонова, и звон хрустальных бокалов…

Я закрывал глаза и видел эти навязчивые баклажаны в кипящем масле, похожие на ножки грибов.

Где-то за окном внезапно заглох движок, и комната погрузилась в темноту. Шанин зажег свечу. Девушка снова склонилась над сковородкой. Мы подсели к столу.

– Третий тост, – сказал Шанин.

Я протянул свою кружку навстречу его, но Шанин резко отвел руку, избегая чоканья, и молча выпил.

Потом мы вслух читали Вознесенского, девушка скучала. Наконец Шанин посмотрел на часы и стал убирать со стола. В тот вечер я долго не мог заснуть. Где-то гремели сапогами солдаты, трещали в унисон движки, гудели «вертушки», возвращавшиеся с задания.

Афганистан щедр на солнце, но местные арбузы, продолговатые, похожие на гигантские огурцы, – внутри бледно-розовые и почти не сладкие. Впрочем, офицеры в столовой уплетали их с большим удовольствием и просили добавки у высокой, как баскетболистка, официантки Любаши. Та закатывала глазки, вздыхала, в который раз повторяла, что «все съели», но добавку приносила. Вообще-то на столах редко когда оставались нетронутые порции. Даже жара не притупляла у людей чувство здорового аппетита. Многие офицеры после ужина уносили с собой в модули хлеб – продукцию полевого хлебозавода. Он всегда был свежим, пышным и очень вкусным. Его любили есть с тушенкой, сгущенкой или чесноком. Но полевой хлебозавод был известен не только вкусным хлебом, а также… Впрочем, об этом потом.

Чеснока, кстати, я привез с собой килограмма два – так посоветовал в письме Марат Сыртланов, которого я сменил в Афганистане. По случаю его отъезда в Союз в кабинете сдвинули два стола, накрыли их газетами и выставили закуски – все те же тушенка, чеснок, хлеб и вместо гарнира – поджаренный лук. Вечер прошел весело, уютно и шумно. Марат знакомил меня с офицерами разных званий и должностей и говорил: «у этого будешь брать тушенку», «с этим пойдешь в разведку», «этот свозит тебя в дуканы», «у этого можно лечиться»… Взбудораженный, счастливый от такого изобилия всяких услуг, я не мог сразу запомнить эти лица и имена. С отъездом Марата все снова смешалось, спуталось, и я уже сам выбирал, у кого раздобыть тушенку, с кем идти в разведку…

Как-то в редакционном дворе, под масксетью, собрались офицеры штаба на очередной банкет по случаю награждения кого-то орденом. Гости сидели за длинным столом, накрытым простынями со штемпелями, ели салаты и закуски, приготовленные целой бригадой женщин.

Потом кто-то принес сверкающий никелем «Шарп», врубил музыку.

Откуда-то из темноты появился Шанин и шепнул мне:

– Танцуй, пожалуйста, с Гулей… И не давай никому ее приглашать.

Я танцевал со смуглой, красивой Гулей и никому не давал ее приглашать. А когда танцы закончились и гости разошлись, Шанин вышел к обглоданному столу, вздохнул облегченно, обнял Гулю за плечи и спросил меня:

– Ну и как? Тебе понравилась моя жена?

Гуля не была женой Шанина, и я не знал, как ответить на этот вопрос.

Я заметил, что Шанин был совершенно беззащитен перед начальством и не пытался возражать даже тогда, когда начальники были не правы. Он безукоризненно выполнял личные просьбы начальника политотдела и его заместителей, не имеющие ничего общего со служебными делами. Он печатал им поздравительные адреса и открытки, топил баню через день, накрывал стол. Он выполнял функции денщика и жертвовал своим достоинством, как только дело касалось личного достоинства Гули. И хотя жизнь его иногда подвергалась риску, больше всего он боялся, что кто-то начнет копаться в его личной жизни. Шанин был уязвим: в Союзе у него остались жена с дочерью.

Как-то Шанин принес мне пачку копий наградных листов и попросил подготовить их к печати. Эти листы я несколько дней читал, как захватывающий роман.

«АКРАМОВ НАБИ МАХМАДЖАНОВИЧ. Год рождения – 1957, таджик, член КПСС с 1980 года, старший лейтенант, командир роты.

16 марта 1982 года старший лейтенант Акрамов Н.Р. получил приказ блокировать выход банд мятежников из кишлака Шафихейль, где находился главнокомандующий исламским фронтом А. Хандар.

Быстро приняв решение на бой, Акрамов занял с личным составом выгодную огневую позицию у реки. Мятежникам в количестве 42 человек во главе с Хандаром удалось прорваться. Сняв одну боевую машину пехоты с огневой позиции, Акрамов быстрым маневром отрезал путь отхода банды в горы. Подпустив банду на 50 метров к огневой позиции, он открыл кинжальный огонь по басмачам. Первыми выстрелами уничтожил двух гранатометчиков. Банда быстро приближалась, пытаясь окружить экипаж БМП.

Проявив хладнокровие, героизм, мужество, отважный офицер забросал гранатами мятежников, лично уничтожил 12 из них. Пользуясь замешательством врага, вслед за разрывами гранат Акрамов поднял солдат в атаку и вступил в рукопашную схватку. В ней уничтожил главнокомандующего исламским фронтом Хандара и его личную охрану.

В этом бою было уничтожено 36 мятежников, взято в плен 6 человек, большое количество оружия и боеприпасов, важные документы. Благодаря умелой организации боя подразделение старшего лейтенанта Акрамова потерь не имело.

За мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды, орденом Красной Звезды ДРА. Указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвоено звание Героя Советского Союза».

Я отложил листы и вышел из редакции во двор. Черные горы на горизонте, словно аппликация на синей бумаге, казались совсем плоскими. Протяни руку – порежешься об их края. Я еще не мог представить, что все, о чем читал, происходило не в далеком, недоступном мне мире, а здесь, рядом, под этим же небом, в этих очень близких и вполне реальных горах.

Муха сделала последний круг и стала заходить на посадку. И когда она, чуть отдышавшись, стала протирать от пыли свои крылышки, ее неожиданно с резким свистом размазал по стене мой никелированный строкомер.

Афганские мухи наглые, как сытые собаки. Их бесполезно отгонять от себя. Они не боятся ничего и умирают благородно.

Тоска беспросветная!..

На вертолетной стоянке я случайно познакомился с борттехником «Ми-24» Валерой Бикинеевым. Он сидел на рифленом полу крохотного салона и, обливаясь потом, зевал.

Мы перекинулись ничего не значащими фразами, после чего Валеру уже невозможно было остановить. Он рассказывал мне о головокружительных полетах на караваны, о десантировании наших ребят в горы, о жутких обстрелах из ДШК, огонь которого сверху похож на звездное сияние сварочного аппарата. В течение часа Валера объяснил мне назначение всех рычагов, приборов, кнопок, индикаторов вертолета так толково, что я мог без труда повторить все сказанное.

– А угнать вертолет один человек сможет? – задаю провокационный вопрос. – Я, к примеру?

Нимало не удивившись вопросу, Валера ответил:

– Ты через десять метров клюнешься носом в бетонку… Но я сейчас научу…

Я готов был поклясться, что через час борттехник научит меня летать. У Валеры было среднее образование, но он мечтал о высшем.

– Я тактику бабаев раскусил. В последнее время они стали хитрить: когда мы заходим по курсу на караван, они сгоняют верблюдов в кучу и подвязываются под них. Пулемет не берет: на каждом верблюде по полтонны тюков… Терпеливые животные! Стоят не шелохнувшись, даже если шерсть на них загорается… Один раз мы удачно метнули бомбу. Когда вышли с курса, то такое увидали! Повсюду красно-фиолетовое мясо, потроха еще конвульсивно дергаются.

Я робко высказал мысль, что-де жалко животных. Но Валера на жизнь смотрел трезво.

– Если верблюды навьючены бабаями, то это уже не животные, а средство передвижения противника. И их надо уничтожать. Вертолет ведь хрупкая птичка. Правда, если его прошивают из ДШК, то он редко когда рассыпается в воздухе. Обычно загорается и взрывается уже на земле.

Валера – славный парень. Он внушал доверие, и я решился.

– Возьми на караван… В газету про тебя напишу.

Как ни странно, он сразу согласился, хотя и с оговоркой:

– Ты знаешь, вертолетчики не любят случайных пассажиров. Мы называем их «черными кошками». Суеверие, что ли?.. Но так и быть, золотце! Попрошу командира.

Он оглядел меня с ног до головы и добавил:

– Бушлат с собой возьми, автомат, побольше патронов. Шлем я тебе достану, парашют возьму у ребят.

Пришлось признаться, что ни разу с парашютом не прыгал. Не моргнув глазом, Валерий ответил:

– Ничего, систему объясню в полете. Главное – хорошо нырнуть под крыло, чтобы не засосало, и раскрыть купол как можно позже. Меньше будет шансов, что подстрелят в воздухе…

Утром я объявил Шанину, что отправляюсь на свой первый боевой вылет. Он пожал мне руку, потом обнял и сказал:

– Ну, смотри там…

Несмотря на сорокаградусную жару, я пришел на вертолетную стоянку в бушлате, с автоматом за спиной. Командир вертолета капитан Лукин пулей промчался мимо, кивнул в знак приветствия и скрылся под плексигласовым фонарем.

– К запуску!

Бикинеев тронул меня за плечо.

– Ты извини, что я морочил тебе голову, – сказал он, стараясь не смотреть мне в глаза. – Час назад «полсотни шестой» борт прошили из ДШК… Опасно, золотце. Жизнь, конечно, говно! Так что сиди лучше на земле-матушке и пей шампанское…

Я не стал смотреть, как вертолет отрывается от «земли-матушки», повернулся и, придерживая панаму на голове, пошел за ограду.

«Пожалели мальчика! – издевался я над самим собой. – Поберегли… Надоело!»

Пыль бушевала в воздухе, как пожар, неслась метелью над землей, наметала грязно-серые «сугробы», и в десяти метрах от себя ничего нельзя было увидеть, кроме раскачивавшихся на ветру тусклых лампочек.

А под утро я впервые продрог и проснулся раньше обычного. За окном было удивительно тихо, и я не сразу понял, что не слышно привычного рокота и свиста вертолетных лопастей.

Я отдернул занавеску и не поверил своим глазам: шел дождь, мелкий, осенний. Воздух был чистым и прозрачным, как отмытое оконное стекло.

В этот же день в редакцию зашел капитан Рощин из разведбата. Представил мне его Шанин.

– Возьми Андрея на засаду.

Рощин взглянул на меня, оценивая. Я смотрел на разведчика честными глазами.

– Возьму, – не очень убедительно ответил Рощин.

Я еще не видел войны, но она уже дразнила меня, показывая жуткий оскал, не давая прикоснуться к себе.

– Выкинь это из головы! – возмущался анестезиолог Саша Кузнецов. – Сиди, успеешь!

Два-три раза в неделю, в свободное от операций время, он приходил к нам. Подкрадывался к кому-нибудь на цыпочках со спины и закрывал глаза своими потрясающе чистыми ладонями. Он всегда удивлялся, как мне удается безошибочно его узнавать. Я пожимал плечами и не выдавал «тайны», что во всем гарнизоне только он шутил таким образом, и к тому же запах лекарств я улавливал раньше, чем Саня подходил ко мне.

Иногда Кузнецов приносил спирт в бутылочке из-под физиологического раствора. Спирт его был по качеству несоизмеримо лучше, чем тот, который можно было раздобыть у вертолетчиков. Медицина!

– Промоем печень, не будет гепатита, – говорил Шанин, тут же разбавляя спирт водой.

– Глупости! – резко отвечал на это Кузнецов. – Это я заявляю вам как врач! Никакой речи о прочистке печени быть не может. Это оправдание для пьяниц…

Кузнецов замахивался на фундаментальное правило, в которое свято верили все «афганцы» – красные глаза не желтеют .

Капитан Рамазанов – предыдущий редактор газеты – по специальности был ветеринарным врачом и тоже знал о бессилии спирта перед гепатитом. Но что касается строительства… В саманные стены редакции, сказал мне как-то Шанин, влито огромное количество спирта. Я не сразу понял эту метафору. В гарнизоне спирт был основной обменной единицей, жидкой валютой. За него можно было получить снарядные ящики для топки бани, солярку, уголь, краску, бумагу, цемент, «экспериментальные» бушлаты, запчасти для движка, дружбу многих людей и т.д. Рамазанов был всех умней и при помощи спирта редакцию построил из камней, обнес ее дувалом, провел воду, сложил баньку. Эта банька работала исправно года четыре, потом прогорела, перестала держать тепло, и ее разобрали. Своя баня при редакции – это был предмет роскоши и законной гордости. Нам завидовали. В этой бане регулярно мылись начальники – индивидуально и с девушками, хлестали друг друга эвкалиптовыми вениками члены всяческих комиссий, ее помнят ташкентцы, киевляне и москвичи, проверяющие, члены центрального комитета компартии, корреспонденты центральных газет и телевидения, писатели, артисты, певцы.

Мы с Шаниным любили париться зимой. В феврале восемьдесят четвертого было на редкость холодно и многоснежно. Распарившись до непристойной красноты, мы выходили во двор. От нас валил густой пар, как из труб ТЭЦ. Мы как угорелые носились по сугробам, падали в снег и орали во всю глотку: «Дневальный! Одежду украли!» Озябший солдат выбегал во двор и смотрел на нас обалдевшими глазами.

Иногда действительно было весело…

Сенсационная новость, о ней говорили как о забавном происшествии: пьяный прапорщик, озверевший от ревности, бросил в окно женского модуля гранату.

Во избежание подобных недоразумений мужчины гарнизона старались своевременно обозначить «занятых» женщин. Их фамилии в этом случае никакой роли не играли и безболезненно подменялись предупреждающими псевдонимами: Лена Рищучка, Таня Валеркина, Любаша Старлея Из Разведбата… Иногда можно было слышать: «Ирка Нашего Энша сегодня в Кабул улетела!» При этом собеседники понимающе ухмылялись: в кабульский госпиталь летали делать аборт.

У темноволосой Гули из политотдела «псевдоним» был простой – ее называли по фамилии Шанина, будто она и вправду была его женой. Шанин не выносил косых взглядов и перешептываний за спиной. Он не ходил в столовую, питаясь «подножным» кормом, никогда его не видели на киносеансах в доме офицеров, в общежитии; с малознакомыми посетителями он вел себя сдержанно, даже недоброжелательно и всем своим видом подчеркивал, что не хочет иметь ни с кем никаких дел. Как-то он сказал: «Афганистан меня не любит. Я это чувствую».

Впрочем, трудно сказать, были ли вообще такие, кто чувствовал, что симпатичен Афганистану. Зато два местных самых богатых дуканщика – Паленый и Мирзо – нам всегда были рады. Афганцы почти не заходили в их дуканы: не всем те товары были по карману. Так что основными клиентами были мы, «шурави». По разнообразию ассортимента и культуре обслуживания два крохотных дукана намного превосходили бывшие советские универмаги. Дуканщики конкурировали между собой, перехватывая покупателей друг у друга. Паленый (его прозвали так за огромное иссиня-черное пятно на пол-лица) был наглее и опытнее Мирзо. Он делал бакшиши (дешевые подарки: авторучки, жвачки, презервативы), аккуратно упаковывал покупки в пестрые кульки с изображением попы в джинсах, угощал сигаретами и ругался матом. Правда, его хитрая щедрость ограничивалась табличкой на витрине, где корявыми буквами было написано по-русски: «Чеки и афгани в долг не даем».

Скромный Мирзо тосковал в своем пустом дукане, тупо глядя на наши бронетранспортеры.

До сих пор не могу понять, как два маленьких дукана в убогом городишке на протяжении восьми лет обеспечивали офицеров и служащих нашего гарнизона теми товарами, коих желали их души. Магазин Внешпосылторга, расположенный на территории гарнизона, торговал лишь сладостями и фурнитурой для военной формы. А дефицитные продукты выдавали лишь согласно спискам, да и то по праздникам. Огромная страна не могла вдоволь накормить своих воинов, посланных на смерть.

Война похожа на болезнь. С высоты птичьего полета ее не так просто разглядеть. Чтобы поставить диагноз, нужен как минимум бинокль. Симптомы – черные пятна выгоревшей травы, кляксы бомбовых воронок, столбы дыма, муравьиная суета людей – с борта вертолета кажутся безобидными и ничтожно мелкими в сравнении с величественной панорамой зеленых долин, гладкозамшевых гор, изумрудных квадратиков полей. Кажется, останови на минуту двигатель вертолета – и услышишь густую, божественную тишину, пронизанную, как прожилками, петушиными криками, мычанием коров, блеянием, чириканьем, велосипедным звоном и другими натуральными звуками человеческого бытия… Но две пары «Ми-24» шли по курсу на цель.

Я сидел в голубом бушлате и с неговорящим шлемофоном у распахнутой створки и смотрел на млеющую в теплой дымке землю-матушку. Валерка Бикинеев все-таки оторвал меня от нее. И с этой землей нам предстояло драться.

Серенький дувал у реки, похожий на замусоленный коробок спичек, пускал в нас солнечный зайчик. Желтая звездочка трепыхалась, как пламя на ветру. Маленькая, холодная звездочка передавала нам привет, старалась задеть своим смертельным лучом днище вертолета.

Пол вдруг провалился куда-то вниз, задрожал, заскрежетал. С чудовищным ревом вырвались из своих черных гнезд ракеты и красным роем устремились к земле. Вертолет выпустил когти, спасая себе жизнь.

– Ты побелел! – заорал Валерка. – Я не предупредил тебя!..

Ничего не понять! О чем он меня не предупредил?

Второй заход на цель, снова пикирование. Стоит, как стояла, мычащая, звенящая, кукарекающая земля. И звездочка не гаснет, моргает колючим кристалликом огня. Бикинеев на коленях скользит к пулемету, который крутится на створке, как флюгер, прижимается к тяжелому казеннику грудью и дрожит вместе с ним. По рифленому полу катаются пустые горячие гильзы, похожие на сбитые кегли.

Отход.

Сквозняк слизывает пороховой дым из салона. Валерка прижал ладонь к горлу и что-то говорит. Его голоса не слышно, только губы шевелятся.

Третий заход. Бикинеев что-то орет, но командир не оборачивается, крутит головой, вверх и по сторонам. Под каблуками скрежет гильз. Пулеметная лента, как обрывок бумаги, колышется на ветру. Грохот, рев, визг, треск. Ракеты проносятся мимо створок, как ночные огни в окнах скорого поезда. Беззвучно отрывается бомба, медленно, как кит, разворачивает серебристое тело и уходит в дымку. Она падает ватно, будто и в самом деле в толще воды. Она летит мучительно долго, словно остановилась над самой землей. А потом – огненный шар, обрамленный черной бородой…

Четвертый заход. Холод и жара. Валерка корчится у пулемета, лицо его неузнаваемо исказилось. Он срывает перчатки с рук и скалит зубы. Вертолет подпрыгивает, как на ухабах, ложится на бок. В салон врываются дикие тени. Они пляшут вокруг нас юлою, они мельтешат, как кадры в старом кино. Хочется кричать. Идиотское состояние – хочется кричать во всю глотку.

Внизу ветер уносит дым пожарища. Черные воронки смотрят на нас пустыми глазницами. Это все, что осталось от звездочки. Мы возвращаемся.

Жестока война: чтобы ты продолжал жить, кто-то должен умереть…

Когда спрыгнул на землю, лопасти уже тихо покачивались над вертолетом, как хрупкая, невесомая паутина.

– А ведь страшно, Валера, да?

Бикинеев хвастун. Он, как сытый кот, зажмурил глаза, скривил тонкие губы:

– Летать вообще страшно. Что здесь, что дома.

– И все же предпочтительнее дома, правда?

– Понимаешь, золотце, мы тут как врачи. Велено геморрой лечить, значит, будем лечить.