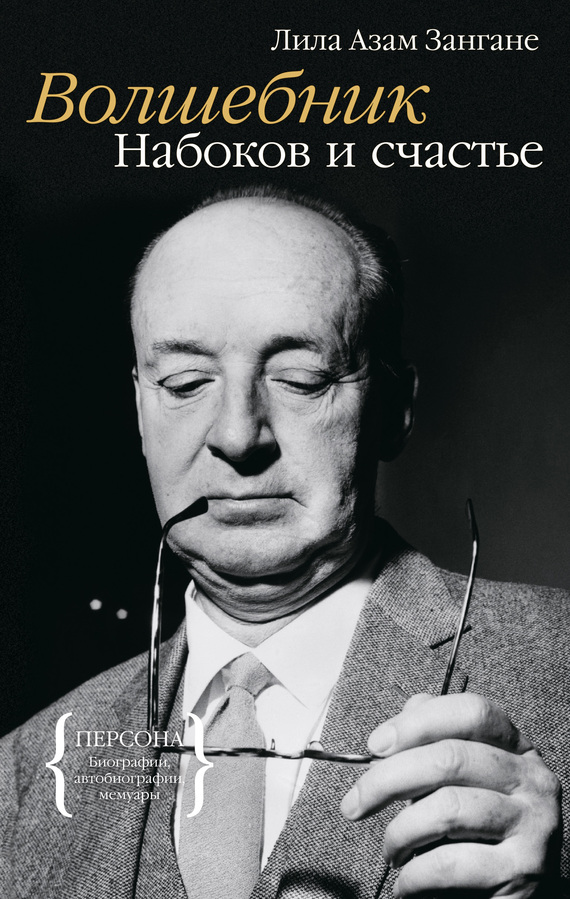

Волшебник. Набоков и счастье Зангане Лила

Читать бесплатно другие книги:

ТРИ бестселлера одним томом! Новые разведрейды корректировщиков истории в кровавое прошлое – не толь...

Многие заявляют «Хочу стать номером 1 в своей сфере деятельности», но мало кто действительно делает ...

«ОГПУ постарается расправиться со мной при удобном случае. Поживем – увидим…» – так завершил свои во...

«Rattenkrieg» («Крысиная война») – так окрестила беспощадные уличные бои в Сталинграде немецкая пехо...

– Идите ко мне! – раздался хриплый голос, и в пустых глазницах загорелись зловещие зеленоватые огонь...

Здоровье, долголетие и оптимальный вес можно обеспечить себе за счет правильно подобранной диеты. Че...