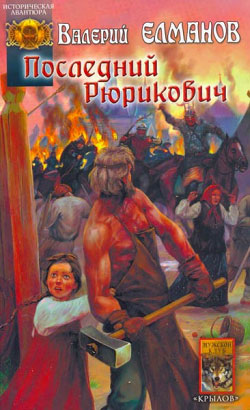

Последний Рюрикович Елманов Валерий

Читать бесплатно другие книги:

Каждый боец криминальной пехоты мечтает выбиться в крупные авторитеты. Эльдар не только мечтает: он ...

Они чем-то похожи. Оба крутые, жесткие, настоящие мужики. Но один исповедует принципы справедливости...

Волк ручным не бывает. Да руководству ФСБ он таким и не нужен. Бандит Демьян Красновский – известный...

Марина была путаной и знает грубую изнанку жизни. Да ей и не дают забыть о ней: кто-то методично уни...

«Город принял!». Эти слова предваряют одно из первых дел Стаса Тихонова. Дело, начавшееся с банально...

«Место встречи изменить нельзя», «Лекарство против страха», «Визит к Минотавру»… и вот теперь – «Гон...