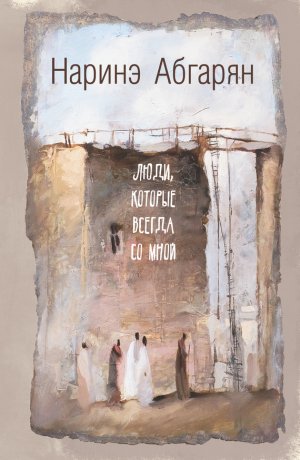

Люди, которые всегда со мной Абгарян Наринэ

Долго переживать смерть сына Зоя не стала – шла война, надо было как-то выживать. Она быстро смекнула, что беда пришла не на один день, что рано или поздно станет не хватать продуктов, поэтому распродала награбленное сыном добро немцев и накупила на вырученные деньги крупы, сахара и консервов. А в голодные годы понемногу сбывала – меняла на золото, на украшения. Люди за полкило крупы отдавали целые состояния – тяжелые червонные браслеты и серьги – в обсыпке драгоценных камней, столовое серебро, старинные книги в золотых и серебряных окладах.

После войны Зоя проснулась по-настоящему богатой. Для отвода глаз торговала на рынке мясной закуской, а на самом деле жила за счет того, что понемногу распродавала драгоценности и антиквариат. В ее клиентках числились жены и любовницы партийных работников и прочей высокой номенклатуры, поэтому никто Зою не трогал. Впрочем, нажитое на чужом горе состояние не принесло радости – с годами Зоя становилась черствее и злее. Когда в Кировабад привезли осиротевших в войну русских, украинских и белорусских детишек, и даже самые бедные семьи пригрели у себя по ребенку, уговорить ее взять сироту не удалось – она отказалась наотрез, сославшись на преклонный возраст и плохое самочувствие.

Старую Зою никто не любил – скупая, нечестная на руку, обозленная. Но и не игнорировали – здоровались, приглашали на семейные торжества, не отказывали в помощи. По-восточному мудро рассудили, что негоже не общаться с человеком, если даже по сути своей и по поступкам он полное дерьмо. Порицание – не людское дело. На то есть высший суд, ему все решать и по полочкам расставлять: на верхних – праведных и юродивых, на средних – запутавшихся и оступившихся, а в самом низу, в пыли и забвении, – настоящих грешников.

Громко лязгнул засов, распахнулась дверца в арочных воротах.

– На, – старая Зоя протянула таз с коровьими лепешками, – этого достаточно?

– Конечно, достаточно, – заволновалась Вера, – спасибо вам большое.

Она вздохнула с облегчением – главная проблема решена, теперь дело за малым – отнести домой навоз и сбегать за подругой Лилькой. Нужно сходить на Гянджинку – за желтой глиной.

Идти было недалеко, но дорога казалась бесконечной – широкий, тяжеленный медный таз оттягивал руки, приходилось крепко прижимать его край к животу, чтобы удержать на весу. Наконец Вера добралась до дома, осторожно, чтобы не опрокинуть таз, толкнула плечом входную дверь, протиснулась в проем. Они жили на улице Горького, на первом этаже двухэтажного частного дома. Впрочем, все дома армянского квартала были частными – каменные, основательные, с арочными воротами и большими садами. Вериной семье сильно повезло с жильем – комната, которую они снимали, оказалась большой, с хорошим расположением – порог высокий, сторона солнечная. Правда, обстановка совсем нищенская, но за те небольшие деньги, что они платили за жилье, в лучшем случае можно было позволить себе темный закут. А тут целая комната, просторная и светлая, с высоким потолком и двухстворчатой входной дверью. Хозяин дома – Мухи-дайи, давно уже перебрался в Шамхор, к дочери, поэтому появлялся у себя крайне редко – два раза в год, весной и осенью. Тогда и забирал деньги за постой. Это была обоюдовыгодная сделка – квартирантам комната обходилась по вполне божеской цене, а хозяин был спокоен за свое жилище – ведь дома не любят одиночества и, оставшись без людского тепла, стремительно дряхлеют и разрушаются. Весной Мухи-дайи приезжал, чтобы привести в порядок сад и проветрить верхние, запертые в его отсутствие комнаты. Пока они с Андро занимались перекапыванием и уборкой садового участка, Вера помогала маме перемывать окна и натирать полы на втором этаже дома. Мишка с Васькой, недовольно бурча, выбивали во дворе ковры. Покончив с делами, Мухи-дайи уезжал до осени. На протяжении всего лета семья Оганджановых ухаживала за садом, пропалывала и поливала грядки в огороде, собирала урожай. Марья варила джемы и варенья – кизиловое, терновое, яблочное. Банки с заготовками накрывала кружком вощеной бумаги, обвязывала суровой нитью и убирала в погреб. Осенью Мухи-дайи приезжал еще раз – подготовить сад и дом к зиме. К дочери он возвращался с большим багажом – плетеные корзины, наполненные доверху гранатами, хурмой, грушей и сухофруктами, ящики, набитые аккуратно завернутыми в газетные обрывки банками с вареньем. Вторая половина урожая и заготовленных на зиму припасов оставалась Оганджановым.

Вера очень любила визиты Мухи-дайи. Он был отличным рассказчиком, знал все углы и закоулки города, помнил истории и легенды, что тянулись за каждым полуразрушенным строением – будь оно мусульманское или христианское. Охотно возился с детьми, учил их играть в нарды и шахматы. Они с отцом любили сидеть поздними вечерами на веранде и вести долгие беседы. Марья заваривала привезенный Мухи-дайи чай – черный, листовой, ароматный, выставляла кизиловое варенье – настоящее, кисло-сладкое, в густом сиропе. Дети к этим посиделкам не допускались, вечерние беседы взрослых были не для их ушей. Лишь однажды Вера ухватила кусочек запретного разговора – неожиданно больного, тяжелого – и запомнила его на всю жизнь. Она часто крутилась на втором этаже дома – с приездом хозяина можно было подняться наверх и поиграть на старом пианино. Мухи-дайи обещал, что, если родители отдадут Веру в музыкальную школу, он оставит ей ключ и разрешит заниматься на инструменте. До музыки было еще далеко, но девочка времени даром не теряла – дни напролет она проводила возле пианино, затаив дыхание, гладила пожелтевшие клавиши, осторожно сдвигая и раздвигая прикрепленные к передней панели бронзовые подсвечники, натирала ее специальной мастикой. Иногда, набравшись смелости, пыталась подобрать какую-нибудь коротенькую, нехитрую мелодию, которые давались ей с необычайной легкостью.

В тот день Вера задержалась наверху дольше обычного, никак не могла оторваться от нотной тетради, все удивлялась дробному рисунку необъяснимых линий, знаков и закорючек, непостижимым образом хранящих в себе живое звучание музыки.

– Дочка, – позвала снизу Марья, – поздно, пора ложиться.

– Сейчас! – Вера еще какое-то время провозилась в комнате, убрала в книжный шкаф нотную тетрадь, накрыла специальной тканью клавиши пианино, аккуратно опустила крышку. Когда выходила в дверь, услышала возмущенный голос отца.

– Да, я убил. Но я не убийца! – выкрикнул тот жестким, не терпящим возражения тоном.

Вздрогнув от слова «убийца», Вера вжалась спиной в стену, застыла.

– Андро, никто тебя не осуждает, – мягко отозвался Мухи-дайи. – Я хотел…

– За то, что убил, я свое уже отсидел, – перебил его отец, – пятнадцать лет. Пятнадцать! И если ты спросишь, жалею ли я о том, что сделал, я тебе отвечу – нет. Не жалею. – Он зло закашлялся, отдышался, громко отхлебнул чая, в стакане звякнула ложка. – Смерти я никогда не боялся. После колонии на финскую добровольцем ушел. На севере такая стужа – с каждым выдохом богу душу отдаешь. Диверсионный отряд – дело нелегкое, иногда приходилось часами в снегу лежать. На линии Маннергейма отморозил себе пальцы на ноге – ампутировали полступни. С тех пор, словно подбитый из рогатки щенок, лапу поджимаю. Других с отмороженными ногами в тыл отправляли, а я до сорок третьего воевал. Пока мне челюсть осколком не раздробило. С тяжелой травмой уже не повоюешь – такие головные боли, что в обморок падаешь. Мне бы комиссоваться, а я уперся. До конца войны в закрытом военном госпитале прослужил. Там, кстати, с Марьей моей и познакомился. Там и Мишка родился. Закрытый военный госпиталь – это тебе не шутки. Штрафбатников лечили, дезертиров на ноги ставили. Дезертиры себе сухожилия на щиколотках и руках перережут, а мы их излечим и на передовую, на передовую. В самое пекло. Чтоб кровью свой позор смывали.

Он чиркнул спичкой, затянулся:

– Мухи-дайи, ты сам видел, сколько у меня наград. Полная грудь. Я до последнего воевал, никогда от пуль не прятался.

– Ну что ты так горячишься? Не оправдывайся.

– Да не оправдываюсь я! Смертей на моей совести вон сколько, руки по локоть в крови. Но война – это одно дело. На войне у тебя конкретный враг. Или ты его, или он тебя. А эти гниды… – Отец стукнул кулаком по столу, снова закашлялся и, отдышавшись, длинно, зло, грязно выругался. Вера испугалась, отпрянула от стены, кинулась вниз по ступенькам. Марья возилась во дворе – снимала просохшее белье. Подцепит край наволочки, прижмет к щеке – чтобы удостовериться, что она высохла. На локте болтается густо унизанный прищепками круг бельевой веревки. Вера прошмыгнула мимо матери в комнату, быстро разделась, нырнула в постель.

– Ты чего так долго? – сонно отозвался Васька.

– Да так, ничего. Спи. – Она обняла брата за худенькую спину, тот свернулся калачиком, завозился, сладко зевнул. Вера полежала немного, прислушиваясь к голосам сверху, – слов уже было не разобрать, их перекрывало громкое тиканье старых напольных часов. Потом шкрябнул над головой стул и послышались знакомые шаги – это разгоряченный трудным разговором отец, не выдержав напряжения, встал и пошел по веранде, припадая на покалеченную ногу. Вера задержала дыхание – долго, дольше, чем могла, и, лишь когда стало совсем невмоготу, когда гулко застучало-затрепыхалось под боком сердце, она шумно выдохнула, зарылась лицом в мягкие кудри Васьки – и разрыдалась – горькими, бессильными слезами.

Дома никого не было – Мишка с Васькой, наспех позавтракав хлебом и подслащенным кипятком, убежали играть – в субботний день у мальчиков дел невпроворот. Вера затолкала таз с коровьими лепешками под родительскую кровать, сбегала во двор, быстро сполоснула под рукомойником руки. Вернулась в комнату, дотянулась до навесного шкафчика с продуктами, взяла из вазочки два колотых кусочка сахара, убрала в карман. Вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Идти до улицы Шаумяна, где жила Лилькина семья, было недалеко. Если дворами, то вообще пять минут прогулочным шагом. С жильем Мелькумовым не повезло – крохотных размеров, угловая, сырая комната никогда не видела солнечного света. Но ничего другого на свою скудную учительскую зарплату родители Лильки позволить себе не могли. Отец, Игорь Мовсесович, преподавал в школе историю. Он был очень угрюмым, несловоохотливым и медлительным человеком – вернулся с войны без правой руки и одного легкого, поэтому от нагрузок быстро выдыхался. К тому же мучительно страдал от фантомных болей – ему постоянно чудилось, что сводит правую, оставленную на войне руку, и он порывался то погладить ее, то укутать – чтобы меньше ныло. Вся работа по дому лежала на плечах Лилькиной мамы – Анны Николаевны. Анна Николаевна была очень красивой и очень несчастной женщиной, по крайней мере так для себя решила Вера. Она часто заставала Лилькину маму заплаканной, а спросить, почему та плакала, не осмеливалась. Лилька говорила, что мама плачет просто так, от сердобольности, потому что жалеет всех – папу, Лильку, своих учеников. Но Вере почему-то казалось, что у Анны Николаевны какая-то своя, потайная беда, и от этой беды она очень страдает. Игорь Мовсесович на слезы жены не обращал внимания. Он круглый год пестовался со своей несуществующей рукой, а летом обязательно уезжал в Шушу – к родне. Там ему легче дышалось – в высокогорье воздух был чистый и свежий, аж звенел на рассвете, а родня, хоть и седьмая вода на киселе, всегда принимала его с распростертыми объятиями.

Вера столкнулась с Анной Николаевной у ворот – накинув на плечи старый пиджак мужа и обвязав голову платком, та вышла подметать двор. Даже в таком затрапезном виде она казалась очень красивой – нежное лицо, темные пушистые ресницы, серые глаза.

– Здрассьти, тетя Аня, – поздоровалась Вера.

– Здравствуй, деточка. – Анна Николаевна отложила метлу, пошла навстречу Вере.

– Я за глиной. Вам не надо?

– Конечно, надо. Мы ее как раз сегодня в расход и пустим.

– Значит, и вам возьмем. А где Лилька?

– В сортире кукует.

Вера захихикала: если подружка заперлась в сортире – это надолго. Анна Николаевна погладила ее по голове, заправила за уши вьющиеся у висков крупными волнами волосы.

– Косу сама заплетала? Вижу, что сама. Пойдем, я тебя причешу.

– И как сойдет.

– Ничего не сойдет. Пошли!

Она завела Веру в дом, щелкнула выключателем. Лампочка мигнула и осветила неровным желтым светом бедное убранство комнаты. Пока Анна Николаевна искала расческу, Вера перетащила к окну деревянную табуретку, села так, чтобы не встречаться взглядом с висевшим на стене портретом Лилькиного деда, – тот глядел слишком сурово – насупленные густые брови, высокая, надвинутая на ухо тяжелая папаха, обмотанная крест-накрест патронташем широкая грудь. Дома у Веры тоже имелся портрет деда, по отцовской линии, – такой же залихватский вид, патронташ в два ряда. Только у Вериного деда глаза большие, лучатся искринками, а у Лилькиного деда глаза казались совсем темными, пронзительно-непримиримыми.

– Разденься, горюшко, – подошла к ней Анна Николаевна.

– Ой! – Вера вскочила, стянула пальто, снова уселась на табурет. Сложила руки на коленях. Пока Анна Николаевна, аккуратно придерживая у корней, расчесывала ее длинные волосы, она не отрывала взгляд от окна – стерегла возвращение Лильки.

– Надо же какие у тебя волосы красивые, мастью в мамины, светлые, а густотой в отцовские.

– И вьются, как у мамы, – встрепенулась Вера.

– Да, и вьются, как у мамы. Только завиток крупнее. Я сейчас буду заплетать косу, говори, если будет туго, ладно?

– Ладно.

– Мама на работе?

– Ага, сегодня до шести.

– А Мишка с Васькой где?

– Убежали в футбол поиграть. Мишка, как обычно, будет в воротах стоять, а Васька – под ногами путаться.

– Это хо-ро-шо, – задумчиво отозвалась Анна Николаевна, – это о-чень хо-ро-шо.

Вере хотелось спросить, чего же хорошего в том, что Васька путается под ногами, но она не стала. Ей было неловко от того, что чужая женщина возится с ее волосами. Сегодня мама ушла на работу ни свет ни заря, вот и не успела помочь ей причесаться. Пришлось Вере справляться самой. Получилось сикось-накось, ну и ладно, главное – волосы в глаза не лезут.

От мыслей о маме у Веры заныло в боку. Она шмыгнула носом, ссутулилась.

– Не сутулься. Спина должна быть прямой. – Анна Николаевна легонько оттянула назад ее плечи, провела рукой по позвоночнику, похлопала по лопаткам. – Выпрямись. Знаешь, у кого самая красивая осанка?

– У актрис?

– У балерин. Хочешь себе такую же?

– Хочу.

– Вот и не забывай держать спину прямо. Подбородок надо чуть-чуть поднять, вооот так, представь, что ты привередливая принцесса. Понарошку привередливая, понимаешь меня, да? Привередливость – нехорошая черта. Далее. Своооодим лопатки. Вытягиваемся в струнку. Смотри, какая красота!

Вера счастливо вздохнула и расплылась в улыбке. Скованность как рукой сняло. Анна Николаевна сегодня совсем не такая, как всегда, – улыбается и даже шутит. Может, действительно у нее нет никакого горя, может, Вере все это показалось?

– Тетя Аня, а это правда, что вы за всех переживаете? – набравшись смелости, спросила она.

– Кто тебе такое сказал?

– Лилька. Я ей говорю – у твоей мамы какое-то горе, она всегда грустная, а она говорит – мама не грустная, она просто за всех переживает.

Анна Николаевна рассмеялась, щелкнула Веру по носу:

– Вот ведь фантазерки! Надо же было такое придумать. Нет, я не грустная, я просто задумчивая. Всю жизнь такая, с самого рождения. Папа говорил, что с таким выражением лица мне прямая дорога в академики. Мол, академики – самые серьезные в мире люди.

– Это ваш папа? – опасливо кивнула в сторону портрета Вера.

– Да. Это мой отец. Николай Согомонович.

– Лицо у него… – Вера задумалась, подбирая правильное слово. – Серьезное.

– У настоящих воинов других лиц не бывает. Особенно у карабахских. Твой дед тоже, кстати, был карабахским воином.

– А с кем они воевали, раз были воинами? С фашистами?

– С фашистами. Только с другими. Потом, когда вырастешь, папа тебе все расскажет и объяснит. А сейчас не верти головой, дай красиво доплести косу.

Вера скосила глаза к портрету. Странное дело, но с ним произошли удивительные метаморфозы: взгляд Лилькиного деда не то чтобы подобрел, но приобрел какой-то новый, доступный Вериному разумению смысл. Надо было раньше спрашивать тетю Аню про портрет. Тогда не пришлось бы его бояться.

– А моего деда звали Михаилом Андраниковичем, – вздохнула Вера.

– Знаю. Люди его звали Михо Карадаглинский. Они ведь дружили с моим отцом, воевали вместе.

– Когда воевали?

– Давно. Потом твоего деда уб… потом твой дед умер. В восемнадцатом году. Папа сильно по нему горевал. А спустя несколько лет и сам ушел.

Анна Николаевна затянула конец длинной, не по-детски густой косы Веры в хвостик, пригладила пробор:

– Теперь ты писаная красавица!

Вера перекинула косу на плечо, провела по ней ладошкой:

– Гладенькая. Я так не умею.

– Ничего, с возрастом научишься. Хочешь сухо-фруктов?

– Хочу. Только совсем немного. От них потом зубы ноют.

– От яблок и груш не должно. Это от кислого зубы сводит. От кизила, например, или от чернослива.

Анна Николаевна поставила перед Верой вазочку с сухофруктами – ешь! Вера взяла дольку сушеной груши, поблагодарила. Она хорошо знала – в гостях много есть нельзя, потому что кругом нищета и люди еле концы с концами сводят.

– А я вот чего принесла, – она порылась в кармане пальто, извлекла сахар, – тут два кусочка. Один мне, другой – Лильке. Если хотите, можете мой сахар себе забрать. Чаю попьете.

Анна Николаевна обняла Веру и крепко прижала к себе.

– Знаешь, чего я действительно хочу? Чтобы вы с Лилькой всю жизнь дружили. Всю свою долгую и счастливую жизнь. Ты можешь мне это обещать?

– Что обещать? – прогудела Вера.

– Что вы будете добрыми подругами. Всегда.

– Хорошо.

– Спасибо, деточка. А сахар спрячь. Пойдем вызволять твою подругу из сортирного плена, а то она что-то совсем надолго там застряла.

Вызволять из плена Лильку не пришлось. Только Вера с Анной Николаевной вышли за порог, как она, запыхавшаяся, выбежала из-за угла.

– Ой, Верка, ты уже тут?

– Ага. А вы все в сортире кукуешь!

– Да что-то задумалась.

– Вот вытекут от долгого сидения кишки, станешь задумчивой на всю оставшуюся жизнь, – невозмутимым тоном отозвалась Анна Николаевна.

У Лильки вытянулось лицо. Вера прыснула, звонко расхохоталась. Лилька шмыгнула носом, пихнула подругу в бок.

– Нашла над чем смеяться. Пошли.

Перед тем как выйти за ворота, Вера оглянулась. Анна Николаевна снова подметала двор. Худая, почти прозрачная – старый пиджак болтался на плечах, словно на вешалке. Чтобы орудовать тяжелой метлой, ей приходилось растопыриваться острыми локтями и наваливаться всем телом. «Шхур-шхыр, шхур-шхыр», – царапала землю неподъемная метла. У Веры заныло сердце – Анна Николаевна была очень похожа на маму – те же темные круги под глазами, та же характерная складка возле крепко сжатых губ.

– А где твой папа? – обернулась она к Лильке.

– В школе. У мамы сегодня нет уроков, она теперь по субботам выходная.

– А моя работает. – Вера вытащила из кармана сахар, протянула подруге: – Это тебе.

– Веркаааа! – Лилька сцапала птичьей лапкой угощение, поспешно отправила в рот и расплылась в довольной улыбке. – Мммм!

– Только не держи на языке, – напомнила Вера и затолкала второй кусочек сахара себе за щеку. Там он держался дольше, чем на языке. Медленнее таял.

Гончарная мастерская находилась сразу за старым мостом. Нужно было пройти мимо Дома офицеров, свернуть за лавкой «Прием вторчермета» и спуститься к берегу Гянджинки. В приземистом, толстобоком, подслеповатом кирпичном строении гончарного цеха круглый год исходила пылом огромная, вместительная, раскаленная докрасна печь. Зимой в помещении было чудовищно жарко, летом, в сорокаградусный зной – невыносимо. Поэтому львиная доля работы проводилась в холодное время года. Ежедневно работники мастерской – старый гончар Григорий Семенович и трое подмастерьев – Назар, Касим и Лесик – двенадцатилетний польский мальчик, чудом спасшийся в войну и оказавшийся с другими сиротами в этом далеком восточном городе, лепили глиняную посуду – цветочные горшки, миски, кувшины, чашки. Григорий Семенович – исполинского роста старик, совершенно седой, немногословный, угрюмый – привязался к Лесику всей душой. К концу войны он остался совсем один: трое сыновей погибли на фронте, а с последней, пришедшей накануне победы похоронкой ушла и его преданная и тихая Араксия – не выдержало сердце. После смерти жены Григорий Семенович навсегда перебрался в гончарную – находиться в доме, где не осталось ни одной родной души, было выше его сил. С Араксией не то чтобы проще, но хотя бы чуть легче было справляться со страшной и беспросветной болью потери сыновей. Но когда не стало и ее, Григорий Семенович сдался. Он выделил маленький закут в мастерской, перенес туда свой нехитрый скарб, а двери и окна дома забил крест-накрест досками. Чтобы навсегда отрезать себе путь туда, где всё ему напоминало о той, прошлой, счастливой жизни.

Лесик сам прибился к Григорию Семеновичу. И одичавшему за войну ершистому, нелюдимому подростку каким-то чудом удалось растопить сердце старика – тот быстро привык к мальчику, стал заботиться о нем как о родном. Полюбил, но не баловал – скидок на возраст не делал, строго приучал к труду и ответственности. Поэтому в свободное от школьных занятий время Лесик наравне с остальными подмастерьями крутил тяжелый гончарный круг, лепил посуду, выставлял ее сушиться, а потом обжигал в большой коренастой печке. Работа мальчику нравилась куда больше, чем учеба, будь на то его воля, он бросил бы школу и полностью посвятил себя гончарному делу, но Григорий Семенович был неумолим.

– Образование превыше всего! – повторял он. – Окончишь школу – на врача пойдешь учиться.

– Зачем? Мне и так хорошо.

– Станешь врачом – тебя весь город зауважает.

– А мне не надо, чтобы весь город! – упрямился Лесик.

– Тебе не надо – мне надо. Сегодня я есть, а завтра меня нет. Хочется, чтобы ты успел стать человеком до того, как придет мое время, – хмурился Григорий Семенович. Лесик неуклюже обнимал его, гладил по плечу.

– Дед, ну ты чего?

– Да ничего. Заждались они меня там. Только как я уйду? На кого тебя оставлю?

С годами боль по ушедшим родным не то чтобы утихла, но подернулась пеплом и патиной, если не ворошить, она тихо тлела где-то там, внутри, под солнечным сплетением, Лесик с Григорием Семеновичем предпочитали не говорить о ней, да и как можно о таком говорить, у одного сыновья погибли на войне, у другого вся семья – мама, бабушка, дед, пятимесячная сестра Агнешка – осталась под обломками разбомбленной до основания киевской трехэтажки.

Дом так и стоял заколоченный, Григорий Семенович иногда подумывал перебраться туда, но следом отметал эту мысль – возвращаться некуда и незачем. Не к кому.

Дорогу до гончарной Лилька с Верой прошли неспешным шагом – к полудню немного распогодилось, наконец-то унялся колючий, неугомонный ветер, и сквозь плотный слой облаков там и сям стали пробиваться косые солнечные лучи. Город мигом преобразился – подбодренный неистовым птичьим щебетом и веселым дребезжанием трамваев, он, словно очнувшийся после долгой дремы кот, потянулся и весело заморгал многочисленными окнами, подставляя весеннему теплу свои каменные бока.

Девочки добрались до старого моста, свернули налево и спустились по узкой тропинке вниз – к Гянджинке. На высоком, отлогом берегу реки зияли многочисленные «норы» – люди раздобывали жирную, гладкую, податливую на ощупь желтую глину. В зимнее время года приходилось пользоваться подручными средствами – от холода глина смерзалась и затвердевала, зато в жару становилась такой уступчивой и мягкой, что давалась большими, жирными, сыто чавкающими горстями. Основным ее потребителем, конечно же, была гончарная мастерская. Но горожане тоже охотно ей пользовались – в хозяйственных целях и на откуп детям – малышне она успешно заменяла пластилин.

Лилька с Верой обошли гончарную, заглянули на задний двор. Слева от ограды небольшой горкой высились неформатные изделия – подмастерья выкидывали туда бракованную продукцию.

Лилька порылась в груде осколков, выудила поднос с отбитым краем, треснувшую по боку миску и два больших черепка – теперь было чем орудовать в промерзлой земле. В цехе было непривычно тихо. Вера поднялась на цыпочки, заглянула в окно – никого.

– Куда все подевались?

– Наверное, поесть сели, – Лилька всучила подруге миску и черепок, – у меня аж в животе заурчало от голода. Что у вас на обед?

– Гороховый суп. А у вас?

– Спас[10]! – Лилька передернула плечом, поморщилась. – Третий день одно и то же!

– Хочешь, пойдем ко мне, я накормлю тебя гороховым супом?

– Нет уж! Вам самим еле хватит. Пошли лучше быстрей, а то мама начнет волноваться – куда пропали, куда пропали!

Несмотря на холод, берег реки был многолюдным – женщины полоскали белье, кругом бегали дети. Периодически кто-то из взрослых отрывался от стирки, выискивал среди копошащейся детворы своих и, убедившись, что все в порядке, возвращался к прерванному делу.

Девочки пошли вдоль берега, наблюдая за тем, как женщины быстро и ловко стирают.

– Вера! – позвала их высокая седая старуха. – Вы за глиной пришли?

– Здравствуйте, бабушка Сатик. За глиной, ага!

– Попросите у моего внука, он этого добра уже целую кучу насобирал. Зачем вам в грязи ковыряться?

– А где он?

– А вы крикните его, – и, не дожидаясь реакции девочек, она позвала зычным голосом: – эй, Володя-джан!

– Чего? – вынырнула из норы всклокоченная макушка младшего внука старой Сатик.

– Положи Вере глины. И не делай недовольное лицо. Ты себе еще накопаешь, а девочкам она для дела нужна.

– Мне тоже она для дела! – недовольно пробубнил Володя, но ослушаться бабушку не посмел, только рукой махнул. – Давайте сюда вашу посуду!

Вера с Лилькой передали ему миску с подносом:

– Черепки нужны?

– Не-а, я деревяшкой ковыряюсь, – Володя протянул девочкам удивительно точно слепленную фигурку солдата, – смотрите, чего смастерил.

Вера восхищенно поцокала языком:

– Молодец. Обжигать ее будешь?

– Да разве бабушка даст мне к огню подойти? – прозудел Володя.

– Ну еще бы! – хмыкнула Лилька. – Ты ведь ваш дом чуть не спалил!

– Я нечаянно! И потом, я не дом спалил, а курятник! Мне просто интересно было, как себя куры в огне поведут. – Володя вынырнул из глиняной норы, показал им наполненную миску. – Хватит или еще положить?

– Хватит. Ну и как себя куры повели?

– А то вы не знаете!

Девочки захихикали. История с сожженным дотла курятником случилась совсем недавно, буквально на той неделе. Весть о том, что младший внук Шахназаровых спалил пол-улицы вместе с церковью, поставила на уши весь Кировабад. Всполошенный город побежал тушить пожар, спасать людей и вызволять из огня церковное имущество. К счастью, слухи оказались сильно преувеличены – сгорел только курятник старой Сатик. К тому времени, когда люди, размахивая разнобойной и, что примечательно, пустой тарой, прибежали к церкви, бабушка Сатик уже успела оплакать каждую погибшую в огне курицу и теперь в сердцах охаживала бельевой веревкой виновника торжества.

– Да пусть моя земля будет на твоей голове, Володя-джан, – причитала она, стараясь попадать ниже спины внука, – что мне с тобой делать, Володя-джан?

Володя-джан, пламенея разномастными ушами – одно было плотно прижато к голове, а второе воинственно топорщилось вбок, – шмыгал носом и стоически терпел порку. Родные его любили так сильно, что, даже наказывая, называли «джан». Душа моя.

Вспоминать о своем геройстве внук старой Сатик не любил, поэтому на хихиканье девочек обиженно пробубнил:

– Дуры! Я вам глину, а вы издеваетесь. Солдата верните.

– Сам дурак, – беззлобно огрызнулась Лилька. – Попроси гончара, чтобы он обжег твоего солдата. У него вон какая печка громадная!

– Ла-адно. – Володя перевесился через край пещерки и протянул им поднос с глиной. – Забирайте.

Мишка ел низко склонившись над тарелкой и остервенело орудуя ложкой – скреб по дну тарелки так, что от шума закладывало уши. Васька старался не отставать – времени было в обрез. Сегодня Мишка обещал взять его с собой в катакомбы.

– Только чур не ныть и не проситься домой! – грозно предупредил он младшего брата.

– Не буду, обещаю.

– Помогите мне вытащить из комнаты все лишнее, с полом я сама разберусь, – попросила у братьев Вера.

– Нет времени! – отмахнулся Мишка. – Ребята ждут.

– Я одна не справлюсь. Пока все сделаю, пока комнату проветрю… Хочется до маминого прихода успеть. Чтобы порадовать ее. Она же, – Вера запнулась, покосилась на Ваську, – всю ночь проплакала.

Мишка нахмурился, отодвинул тарелку, нарочито громко брякнул ложкой.

– А чего это мама плакала? – вскинулся Васька.

– Ну мало ли, может, голова болела, – быстро ответил Мишка, – давай, малой, доедай, будем сейчас мебель двигать. Верка, открой нам.

– Сейчас. – Вера кинулась к входной двери, распахнула ее, поддела торчащий из земли штырь, развернула вторую створку и приставила к ней стул так, чтобы дверь не захлопнулась.

Мальчики, кряхтя от натуги, принялись вытаскивать во двор все, что могли сдвинуть с места: стол, стулья, обувной ящик, керосинку. Перевернули, поставили на родительскую кровать деревянную кушетку.

Пока они возились с мебелью, Вера обвязала голову платком, заправила под узел косу, чтобы та не моталась по спине и не мешала работать. Сбегала во двор, набрала полведра воды, притащила домой.

– Вроде все, – Мишка обвел глазами комнату, – ничего не осталось.

– Можете идти, – Вера сдернула с вешалки вязаную шапку, протянула ее Ваське, – в катакомбах холодно, не простынь.

– А ты откуда знаешь, что холодно? Была там? – пробурчал Васька, послушно натягивая на глаза шапку.

– Это я ей рассказал, – отрезал Мишка, – девочкам в катакомбах не место.

– И ты шапку надень. – Вера потянулась застегивать верхнюю пуговицу пальто брата.

– Не продует. Уши у меня дубленые, – отмахнулся Мишка и отвесил шуточный подзатыльник Ваське, – ну что, мелюзга, пошли?

– Пошли, – шмыгнул носом довольный Вася.

После ухода братьев Вера сразу же принялась за работу. Первым делом распахнула окно, далее, орудуя большим веником, тщательно подмела комнату. Размешала в тазу навоз с глиной, плеснула керосина и воды, погрузила в жижу руки. От острой, тяжелой керосинной вони защипало в носу, заслезились глаза. Вера часто-часто заморгала, задышала ртом. На языке и нёбе мгновенно появилась неприятная горечь. Размешивать нужно было долго, тщательно, до кашицеобразной массы. Это была так называемая «мастика для бедняков», специальная смесь, которой покрывали земляные полы. Пол от нее получался желтый, матово-блестящий, держался целую неделю. Обычно полы натирала мама, Вера крутилась рядом, помогала, как умела. Но сегодня она решила справиться сама.

Работа была сложной, трудоемкой. А для шестилетней девочки – практически неподъемной. Но Вера не унывала. Она месила жижу, тщательно растирала в руках каждый катышек, убирала мелкие камешки и другой сор. Понемногу добавляла воды – делать это надо было умеючи, иначе можно было все испортить.

Когда смесь была готова, Вера намочила мешковину, хорошенько отжала ее, а потом погрузила в таз. Как только тряпка вдоволь напиталась смесью, она принялась аккуратно возить ею по земляному полу. Мастику нужно было наносить ровным слоем, не слишком толстым – чтобы потом, после высыхания, она не потрескалась и не облупилась, и не слишком тонким, чтобы покрытие продержалась до конца недели.

Работа шла очень медленно. У мамы получалось быстрее – она все делала ловко, споро, умеючи. Подцепит подол платья сзади, пришпилит спереди булавкой – выходят смешные шаровары – и шурует тряпкой, только локти мелькают да худенькие лопатки остервенело ходят по спине. Делать как мама у Веры не получалось – от тяжелого запаха темнело в глазах и сбивалось дыхание. Поэтому она передвигалась на четвереньках. Так было проще, и голова не кружилась.

Спустя два часа каторжного труда земляной пол был покрыт ровным слоем желтой мастики. Теперь главное было дать ей высохнуть и хорошо проветрить комнату, чтобы избавиться от тяжелого керосинового запаха. Вера прополоснула мешковину, повесила ее на садовую ограду – высыхать. Тщательно промыла таз и ведро. Натерла влажные руки хозяйственным мылом, походила так немного – хозяйственное мыло убирало неприятный запах керосина. Потом тщательно смыла водой.

Села на стул, спрятала в карманы руки. Нахохлилась. Конечно, можно было сбегать к Лильке и переждать у нее, но у Мелькумовых тоже обрабатывали пол, да и дядя Игорь небось из своей школы вернулся… Попадаться на глаза Лилькиному отцу Вере не очень хотелось. Тот был угрюм и немногословен, вечно нянчил отсутствующую руку, кашлял долго, надсадно, отплевываясь длинной желтой слюной. Ничего плохого он Вере не сделал, но девочка инстинктивно сторонилась его. Может, потому, что дядя Игорь был очень похож на ее отца. И на многих других вернувшихся с фронта мужчин. Война давно уже осталась позади, но она по сей день отравляла им существование, давая о себе знать бессонными ночами, неконтролируемыми приступами ярости, фантомными болями. Чтобы заглушить воспоминания, мужчины срывались в бесконечные пьянки и гулянки, оправдывая себя тем, что победителям можно все. Так себя вел и отец. Вера смутно понимала, что это неправильно, что так не должно быть, но осуждать отца не решалась. Ее глубоко ранили частые ссоры родителей – иногда Марья, доведенная пьянками мужа до отчаяния, срывалась, устраивала скандалы – с криками, со слезами, потом долго приходила в себя – ныло и болело сердце. Вера преданно ухаживала за мамой, заваривала чай, поила каплями, подкладывала под ноги бутыль с горячей водой. Отец после скандала уходил из дома, пропадал, Мишка поначалу делал попытки найти его, потом прекратил. Андро возвращался через несколько дней – всегда навеселе, благодушный, с гостинцами, Марья его привычно прощала, и на какое-то время в семье воцарялся мир и покой.

Марья любила мужа всей душой, из кожи вон лезла, чтобы порадовать его, – то выкроит денег на лоскут ткани и сошьет ему косоворотку – настоящую, крутокрахмальную, вкусно пахнущую от тщательной глажки, то билеты в театр справит. Недавно решила побаловать мужа походом в кино. Снарядила Мишку в кассу, тот взял два билета на «Встречу на Эльбе». Вернулись они с работы, принарядились – Марья подкрасила губы, надела платье – кружевной ворот, накладные плечики, летящая юбка, побрызгалась духами, Андро накинул на плечи шинель. Провожали их в кино всей улицей, соседка даже плеснула вслед стаканом воды – на удачу. Вера старалась запомнить каждый такой счастливый день: вот мама собрала немного денег и накупила разных вкусностей – совсем чуть-чуть, каждому по кусочку, но вечером будет настоящий пир – с тщательно сервированным столом, с горящими свечами, с обстоятельными рассказами о детстве – мама будет рассказывать о своем, архангельском, папа – о карабахском. Васька сидит на коленях у отца, прижавшись ухом к его груди, надо же, у тебя внутри голос гудит совсем по-другому, не так, как снаружи, папа смеется, ерошит его кудри – сынок, ну до чего же ты забавный! Вот папа вручает маме сверток, она разворачивает и ахает от восторга – внутри лежат туфли, модельные, на каблучке, с кокетливой застежкой. Из списанного, бракованного материала папа умудряется сшить ей в своем ателье удивительной красоты обувь – легкую, изящную, невесомую. У мамы маленькая ножка – узкая, хрупкая, с невысоким подъемом. Любая пара обуви сидит на ней как влитая.

А потом безмятежное счастье резко заканчивалось – Андро становился молчаливым, угрюмым, раздражался по пустякам. Пил, возвращался под утро, хмурый и злой. Марья какое-то время терпела, но рано или поздно снова срывалась в скандал. После скандала Андро исчезал, когда на несколько дней, а когда и вовсе на неделю, Марья плакала, страдала, почти не ела… Вера жила в постоянном страхе за мать, прятала от нее зеленку и йод – почему-то боялась, что та в отчаянии может что-то с собой сделать. Больница, где работала Марья, находилась на вокзале, сразу за паровозным депо, дорога пролегала через рельсы, и Вера каждый раз с ужасом представляла, как мама идет по этим рельсам, нарочно спотыкается и падает под поезд… Она засекала время, сидела у окна, плотно прижавшись лицом к холодному стеклу, ждала, когда мама появится за поворотом. Если Марья задерживалась – шла ей навстречу, шептала про себя – лишь бы живая, лишь бы живая…

Порой, распаленный ссорой, отец уходил из дома, забыв оставить им денег. Марья вытаскивала из обувного ящичка подаренные мужем туфли и, захватив с собой Веру с Васькой, ехала на рынок. Там они продавали эти туфли, иногда, если везло, – сразу, а иногда приходилось стоять весь день, Васька заглядывал покупателям в глаза, теребил за рукав – купите, купите. Вера пыталась отвлечь его игрой, но Васька плакал – я устал, хочу домой. Однажды покупателя на туфли не нашлось, пришлось идти с поклоном к соседям, они дали Марье немного отварной картошки и полчашки подсолнечного масла, на том и продержались три дня до получки. А Андро вернулся в конце недели, как ни в чем не бывало, хмельной, довольный, привез детям настоящего курабье – рассыпчатого, сладкого, тающего во рту, а Марье, в красивой картонной коробочке, – серебряную чайную ложечку, с витиеватым оттиском на расписной рукояти «Баку, 1913 годъ».

День катился к закату, стало стремительно темнеть. Вера, чтобы согреться, попрыгала на одной ножке, потом на другой. Заглянула в комнату. Осторожно потрогала пол. Мастика схватилась и полностью высохла. Оставалось подмести ее, чтобы убрать волокна, которые попадаются в коровьем навозе. Вера тщательно подмела комнату, закрыла окно и входную дверь. Легкий запах керосина все еще витал в воздухе, но времени на проветривание не осталось – нужно было к возвращению мамы дать комнате прогреться. Вера занесла домой стулья, обувной ящик, стол оставила на потом, все равно ей одной с ним не справиться.

Набрала в чайник воды, зажгла керосинку, отрегулировала фитили так, чтобы они не чадили. Пока чайник разогревался, она перенесла с подоконника всякую мелочь, которую пришлось убрать с комода, стащила вниз кушетку, красиво заправила родительскую постель.

Сварливо дребезжа, пробили часы. Семь. Уже полчаса, как должна была вернуться мама, а ее все нет. Вера накинула пальто, сбегала к воротам, выглянула на улицу. Сразу увидела Марью – она стояла, опустив голову, слушала старую Зою. Та что-то рассказывала ей, размахивала руками, качала головой. У Веры нехорошо сжалось сердце – мама выглядела совсем беспомощной, растерянной. И лицо у нее было такое… Словно еще немного – и она разрыдается.

– Мам! Мама! – закричала Вера на всю улицу.

– Да? – Марья словно вынырнула из морока, обернулась на голос дочери. Сделала шаг в ее сторону. Старая Зоя вцепилась ей в рукав, не давая уйти:

– Я бы на твоем месте так не оставляла. Уведет она его – как ты будешь одна с тремя детьми на руках?

– Зоя Сергеевна, спасибо, – раздраженно дернула рукой, высвобождаясь из цепких пальцев старой Зои, Марья. – Я сама как-нибудь разберусь.

– Ну как хочешь. Потом не говори, что не предупреждали. А то ведь можно адрес разузнать, явиться туда и устроить им…

Вера побежала по улице – нужно было как-то перекричать-перебить эту ужасную старую Зою:

– Мама! Пойдем со мной! Я тебе такое покажу!

– Покажешь? – машинально повторила Марья.

– Ага! Ты обрадуешься, я знаю.

– Хорошо.

Они пошли по улице, Вера висела у мамы на рукаве, заглядывала в глаза, Марья ступала молча, неестественно выпрямившись, сосредоточенно смотрела себе под ноги. Когда дошли до ворот, Вера распахнула высокую створку, пропустила вперед маму.

– Сейчас, – повторяла она, – сейчас. Сейчас ты все увидишь и обрадуешься.

Марья упала сразу, как вошла в ворота. Рухнула с высоты своего роста, ударилась больно боком, плечом, головой. Задохнулась, согнулась от мучительной боли в сердце, хотела что-то сказать дочери – но не смогла. Только захрипела – трудно, со всхлипами. И притихла.

Вера спиной почувствовала, что с матерью что-то не так. Но сразу оборачиваться не стала. Закрыла ворота, завозилась с тяжелой щеколдой – нужно запереть, а то вдруг Мишка с Васей, Васька испугается, он маленький. И только когда щеколда, тяжело скрипнув, с лязгом встала на место, она обернулась.

Марья лежала на боку, беспомощно откинув руку, ступня была неестественно выгнута, ботинок соскочил с ноги, Вера упала на четвереньки, подползла к ней, ткнулась мордочкой в лицо, прижалась ухом к груди – тишина. Рванула в дом, там, в комоде, лежат лекарства, шприц, иглы, ампулы, она видела, что мама колола себе, когда с сердцем было плохо, нашарила нужную ампулу, прочитала по слогам – кор-ди-а-мин, еще раз – кор-ди-а-мин, пальцы сводило судорогой, она несколько раз тряхнула рукой, чтобы унять эту дрожь, вставила поршень до упора в шприц, набрала лекарство – главное медленно, чтобы без пузырьков воздуха, выскочила из дома, Марья лежала, откинув руку, подхваченные ветром легкие волосы плясали вокруг лица, Вера подбежала, рухнула на колени, размахнулась и со всей силы всадила иглу сквозь рукав пальто в худенькое плечо.

А потом легла рядом и прижалась головой к маминой груди – к тому месту, где молчало ее сердце.

Уста Саро

Высокий, мохнатый, бьющий челобитную восходящему солнцу Хали-кар с восточного своего склона резко уходил вниз – в синее ущелье, туда, где, сворачиваясь в пенные завитки и неглубокие, но опасные водовороты, бежала быстроногая горная речка. Обрыв сверху донизу был облеплен одинаковыми каменными домами – двухэтажными, с большими застекленными балконами-шушабандами и длинной, увитой виноградной лозой лестницей, ведущей вверх – на второй этаж. Стены снаружи не оштукатурены и не побелены – видно, как каждый камень закован в рамку из застывшего цементного раствора. От этого дома имели немного мозаичный, впрочем, совсем не портящий их вид. Скаты крыш шиферные, волнистые, в мурашках подернутых ржавчиной гвоздей. Коньки острые, в узких железных пластинах. Водосточные желоба обрывались высоко – в метре-полутора от земли. Под ними стояли дубовые бочки – большие, конусообразной формы, с широким днищем, узким горлом и двумя металлическими ободами по брюху. Бочки можно было обогнуть с любой стороны – они стояли на приличном от дома расстоянии, чтобы поймать льющийся сверху поток воды. В сухую погоду их плотно прикрывали тяжелой крышкой – берегли каждую каплю влаги. Вода из бочек уходила на поливку огорода.

В каждом дворе, слева от входной калитки, росла неизменная шелковица – большая, раскидистая, в сезон урожая – сладко-пахучая от тяжелых плодов. Вокруг шелковицы роились ошалевшие от счастья желтопузые осы – их здесь не любили и пренебрежительно называли «ослиными пчелами».

Последний, притулившийся у самого края обрыва дом принадлежал старому часовщику – уста Саро. Дом нависал ажурным деревянным балконом над ущельем, казалось, еще немного – и улетит в пропасть, увлекая за собой одинокого своего хозяина. Когда над обрывом случались грозы, и молнии беспощадно стегали небеса огненными хлыстами, сквозь завывания ветра было слышно, как горестно скрипит балкон того дома – хшшш-шшш, хшшш-шшш…

Уста Саро смахивал на выкорчеванный из земли засохший корень – темный, шероховатый, скрипучий. В любое время года он ходил в одинаковой одежде – сорочка, жилетка, пиджак, заправленные по колено в полосатые вязаные гулпа[11] брюки. Зимой поверх пиджака надевалось пальто – цвета остывшего пепла, потертое в подмышках и на сгибе ворота.

Обут он был в неизменные остроносые трехи – традиционную кожаную обувь крестьян. По форме они напоминают лодку – вздернутый носок, узкая, удобно подогнанная под пятку «корма». Держатся трехи на ноге с помощью шнуровки – она обматывается вокруг щиколотки наподобие лент пуантов у балерин.