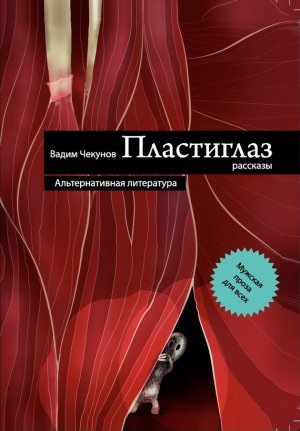

Пластиглаз (сборник) Чекунов Вадим

– Ну, Антош, давай куличик сделаем из формочки! – Егоров протянул руку к черепашке, но Антоша завизжал и спрятал её за спину.

Тонкие свёрла завращались и вонзились в виски.

Егоров поморщился.

– Сынуль, дай сюда черепашку. Вот видишь, лопатка. А вот песочек. Надо насыпать в формочку, постучать сверху…

«Тук-тук-тук!» – некстати совсем вспомнился сегодняшний стук по крышке «гроба».

– Да… постучать… давай покажу! Да не суй ты её в рот, грязная ведь!

Антошка отступил на шаг и с ещё большим усердием принялся грызть черепашью лапу.

Егоров махнул рукой и вытащил из сетки лошадку и бабочку.

– Ну ладно. Вот, смотри, как это делается.

Песок оказался суховат, и Егоров не поленился сходить за лейкой.

– Вот видишь, папа польёт немного, чтоб куличики лучше вышли. И сейчас снова сделаем. Будут крепкие и красивые.

Антошка, с размаху плюхнувшись на попу, с интересом наблюдал за действом.

– Нравится? – подмигнул ему Егоров, осторожно приподнимая формочки. – Смотри, как красиво получилось!..

Отдуваясь, Егоров поднялся с корточек, отряхнул руки и смахнул со лба обильно выступивший пот. Жара и похмелье – хуже не придумаешь.

Сейчас бы «Клинского»… Всего лишь одну. Или парочку.

И часика два, а то и три поспать.

К вечеру как огурчик был бы.

«Сказать Наташке, что за продуктами на станцию схожу…» – Егоров сам подивился нелепой мысли, пришедшей в больную голову.

Не стоит нарываться сегодня.

А не разговаривает – так вечно не будет же, завтра отойдёт…

– Ты что же делаешь? – почти крикнул Егоров, взглянув под ноги.

Воспользовавшись его минутным размышлением, сынуля подполз к бортику песочницы и начисто смёл все отцовские труды и старания.

– Антоша, так не надо делать. Надо учиться строить, созидать что-нибудь, а не ломать, – Егоров снова присел и тяжело вздохнул: – Давай возьмём теперь лопаточку и вот в рыбку песочку насыплем…

Антошка цепко ухватил лопатку, ткнул ей в песок и взметнул вверх целый веер песка.

Егоров отряхнул голову и плечи сынишки. Тот радостно заливался, показывая реденькие зубы.

– Нет, так не надо. Вот тебе формо…

Второй песчаный веер угодил Егорову в лицо.

– Ты, блядь, паскудник, что ж творишь?! – прижав кулаки к зажмуренным и саднящим глазам, почти взвыл Егоров.

Ослеплённым зверем он заметался вокруг песочницы, дважды едва не наступив на испугано заоравшего сынулю.

Под ногами хрустнула одна из формочек.

Звук этот неожиданно взорвал Егорова и он в ярости, несколькими ударами ног разметал хлипкие борта песочницы.

– Вот тебе! Вот тебе! – орал он каким-то визгливым дискантом, правым, менее ослеплённым глазом отмечая бегущую к ним из дома Наташу. – Вот тебе! Хуй тебе, а не куличики! Сука, бля! Бестолочь криворукая! И ты тоже сука! Молчишь всё, паскуда! Душу всю, падла, извела…

* * *

…Наташа с Антоном уехали тем же утром.

Егоров, заняв у соседей денег, отправился в сельпо. До обеда отпивался возле бетонных блоков пивом, заводя знакомства с местными обитателями. Там же повстречался снова с Завражиновым и долго рыдал, обнимая закадычного друга. Друг сурово и солидарно хмурился.

Взяли на всё, что имелось, и вернулись к Егорову. Врубили на полную громкость Круга и задушевно орали, подпевая.

Завражинов ушёл ночью, шатаясь, падая и вытирая разбитое лицо.

Егоров долго колотил по окну соседской веранды, угрожая спалить весь посёлок, если не одолжат ещё.

Ни в воскресенье вечером, ни в понедельник утром он в Москву не поехал.

В конце августа его, худющего и лохматого, ещё видели у пристанционного магазина.

С дождями он пропал вовсе.

ДВАДЦАТЬ ТРИ КОРОТКИХ РАССКАЗА

* * *

Высоко-высоко, далеко-далеко – небесная синева.

Бабушка что-то говорит. Подняв руку, трясёт пушистую ветку. Бабушка улыбается.

Он лежит в коляске и улыбается сразу всем – небу, бабушке, сирени и гремучим цветным лошадкам на резинке…

Позже он прочитал, что воспоминания детства не могут быть такими ранними.

Но он помнит.

* * *

Дача.

Из тарелки с манной кашей сыто смотрит жёлтый глаз масла. Над входом в кухню колышется тюль.

Тикают ходики на стене – одна гирька свисает почти до полу. Синие обои и деревянный, в овальных разводах сучков, потолок. Зеленоватая муха, похожая на обточенную волной крошку бутылочного стекла – он находил такие среди серой гальки на море – стучит крепкой головой в стекло и сердито жужжит.

Лето.

Ещё живой отец машет ему рукой – окно выходит в сад. На отце выгоревшая футболка и кепка с нерусской надписью «Tallinn».

* * *

За кирпичной стеной беседки – заросли крапивы.

– Не бойся, она не кусачая! – смеётся Ленка. Поправляет застёжку на сандалике.

Шепчет ему на ухо:

– Хочешь, г л у п о с т и тебе покажу?

Он молча кивает. В животе ёкает.

Ленка закусывает губу и оглядывается. Задирает подол цветастого платья, прижимает его подбородком к груди и стягивает с себя трусы.

– Вот.

Он присаживается на корточки, чтобы лучше разглядеть.

«Это не г л у п о с т и», – по-взрослому думает он. «Это – п е р с и к».

По Ленкиной руке ползёт крохотная рыжая божья коровка.

* * *

Длинные пики гладиолусов обёрнуты газетой.

Утро. Солнце. Чуть влажный после ночного дождя асфальт. Золотая стружка березовых листьев – повсюду.

Из динамиков у школы – хриплая музыка.

За спиной коричневый скрипучий ранец.

Мама гладит его по голове. Целует в макушку.

Ему стыдно за это перед всеми.

Он проводит рукой по волосам и отпихивает маму.

* * *

– Хуй сосёшь – губой трясёшь? – кричит ему в лицо Князев.

Класс смеётся.

Анна Сергеевна заболела, нет урока.

Князев – толстый, крутолобый, раз за разом повторяет вопрос-дразнилку.

В раскрытом пенале лежит циркуль «козья ножка». Без карандаша. Матово-тёмный, со светлым жалом острия.

Взять его и ударить Князева в глаз или щёку он не решается.

* * *

В нелепой болоньевой куртке и вязаном «петушке» он стоит у метро в чужом районе.

«Суки! – думает он. – Суки, всех порву. Тока тронь, суки…» Темно. По-мартовски сыро. Двери вестибюля мотает ветер. Когда они распахиваются, оттуда тянет опилками и влажным теплом. «Как в цирке», – думает он.

В руке шелестит целлофан букета.

Ему страшно. Он впервые в этом районе.

В кармане отвёртка.

«Только тронь, суки» – твердит он своё заклинание поздним прохожим.

Она не приехала.

* * *

Второй взвод, увязая сапогами в рыжей грязи, забегает на печально известную Ебун-гору.

С обеих сторон разбитой тропы, почти касаясь мокрых голов, свисают тяжелые лапы елей.

Дождь, хлеставший еще минуту назад, неожиданно прекращается. Взвод забегает на гору уже в четвёртый раз.

Хрип перекошенных ртов. Мат сержанта Зарубина. Пятна лиц. Белки глаз. Мельтешение рук. Чавканье сапог.

Виновник сегодняшней беготни, он на полном ходу летит лицом в грязь. Не переворачиваясь, поджимает ноги к животу. Кто-то пробегает по его спине. Лежать хорошо – темно и прохладно. Его пытаются выдернуть за ремень, но бросают и бьют сапогом в бок. Становится совсем темно.

– Притомился? – участливо спрашивает Зарубин.

Он видит близко-близко у своего лица грязный, с налипшей травой, сапог.

– Сам встанешь, или…

Его рвёт прямо на сапоги сержанта.

* * *

На КПП пришли местные бляди.

Простые и удобные. То, что и нужно солдатской душе.

Облупленный лак на коротких ногтях. Туфли-лодочки и спортивная куртка. Трещинки пудры-штукатурки, крошки туши под глазами – он видит всё это, когда склоняется над Лариской, пьяный, под тусклым светом плафона в комнате для свиданий на КПП. Она хрипло ржёт, и ему, выпившему фурик «Огней Москвы», все равно кажется стрёмным её дыхание. Гондонов нет и в помине. Он снимает с неё мини-юбку. Толстые колготы. Под ними – не трусы даже – трусняки. Чёрные, плотные – как от купальника. Он пыхтит, стягивая их, старается не смотреть на след от резинки на её животе – точь в точь похож на… Как там? Стругуляционная, или хер её знает, какая борозда. Короче, та самая, что у бойца из второй роты, которого сняли с батареи в сортире…

Попахивает селедкой. Он знает, что на ужин была мойва, Лариска вообще пришла часа два назад, и пока он не стянул с неё трусы, селёдкой не пахло. А ведь его девки раньше пахли кто мылом, кто духами, а кто просто свежим арбузом. Но никак – не селёдкой. И сам он мылся каждый день, а не по субботам, носил носки и кроссовки, и даже – страшно сказать – брился когда хотел…

Свет уже выключен. На окнах – одеяла.

Вот он – момент истины. Цена вопроса. То, о чём грезил во сне и в укромных уголках – лежит перед тобой. Суетился и волновался, подгадывал дежурство на КПП, узнавал, кто заступит старшим, и кто будет д/ч, чтоб не парили мозги проверкой.

А, ладно… Привет, простейшие. Добро пожаловать.

Обидно – едва успел всунуть, как тут же заелозил носками сапогов по линолеуму – пошла волна, кончил. Мышцы лица отекают, в ушах шумит. Он пытается застегнуть ширинку. В руках – слабость, в душе – омерзение. В сортире, на полке, кружка с ядреным раствором марганцовки. Мимолетное раздумье – кто уже мочил в ней свой член и надо ли совать туда свой.

* * *

В плацкартном купе с ним вместе ехал мужик, съевший подряд восемь варёных яиц. Скорлупу мужик чистил смуглыми от грязи пальцами и целиком засовывал яйцо в рот.

Мужик рассказал ему, что в стране большие дела, и даже по телику есть новый канал, музыкальный. Называется «Дважды два».

Водка в заляпаном стакане чуть подрагивает. Он выпивает её, тёплую, залпом. Бежит в тамбур, дёргает дверь, одну, другую. Едва удерживая равновесие в грохочущем пространстве, блюёт на горбатый железный пол.

Два года жизни ушли в никуда.

Это тоже ясно. Как дважды два.

* * *

Мёрзлые свиные туши – половинками, вдоль хребта. Бежево-жёлтые, в бледных треугольных штампах.

Холод. Изо рта бригадира – клочки пара. Мат-перемат. Что-то сердито кричит по трансляции диспетчер – эхо летит над рельсами, бьётся о тёмные бока вагонов… Слов не разобрать.

Рукавицы просалены до негнутости. Хватаешь тушу за ноги и взваливаешь на плечо. Когда идёшь к фуре, наклоняешь голову – глаза слепят прожекторы. Возвращаешься – перед тобой пляшут, ломаются, скачут длинные тени.

Он долгожитель тут – третий год.

Бригадиром так и не стал.

«В пизду такую работу» – пришла, наконец, предельно ясная мысль.

* * *

Утро.

Толстый грузин, хозяин палатки, тычет пальцами в золотых печатках ему в лицо:

– Ты, бляд, охранник сраный, каво охранять должен, а? Жопа своя или палатка, бляд?

На коротких пальцах грузина торчат чёрные волоски. Такие же выглядывают из его носа, похожего на сломанный топор.

Стекло палатки разбито.

Он молчит. Отворачивается в сторону.

У круглого бока станции метро стоят целых три ментовских «уаза». Менты хмурые, с автоматами и в армейских касках.

Над убогими коробами палаток замерла в своём вечном полёте знакомая с детства ракета на крутом постаменте-горке.

Вдали – острие телебашни.

Вечером и ночью там стреляли.

Осень. Четвёртый день октября.

* * *

Окна комнаты выходят на гремящую трамваями улицу и соседний дом.

Кровати у них нет. Спят на соседском матрасе.

В скважину замка за ними иногда подглядывают армянские дети – их в коммуналке несколько штук.

Он склоняется над раздетой девушкой и целует её в живот. Ложится щекой на выбритый лобок и улыбается всплывшему из глубин памяти слову.

Г л у п о с т и.

Армянские дети тоже так считают – ему кажется, он слышит тихое хихиканье за дверью. Надо в следующий раз на ручку двери повесить рубашку. Впрочем, во время любви детей не слышно. А после – плевать.

Окна комнаты распахнуты – возню у скважины заглушает улица. Катятся, будто чугунные ядра по булыжникам, хрипло тренькают трамваи. В доме напротив второй день кроют крышу новыми, сверкающими на солнце листами.

* * *

Жена сидит на низкой кушетке в полутёмном холле. По углам стоят четырёхугольные кадки с какими-то растениями. Одно похоже на «дерево» из «Джентельменов удачи». Другое – похоже на фикус.

За широкими окнами вечер и дождь.

Он присаживается на казённый дерматин рядом с женой.

По коридору шелестят тапочками и кутаются в домашние халаты женщины-тени.

– Как ты? – спрашивает жена.

Он начинает жаловаться на погоду. Потом на неработающий эскалатор на «Дмитровской» и говорит, что пришлось подниматься пешком. Спохватывается:

– А ты как?

Жена отворачивается.

Отделение патологии. Третий выкидыш.

* * *

От подзатыльника голова дочки дёргается вперёд и бьётся о край стола. Выставив острые локотки, дочь двумя руками зажимает нос, но на тетрадь всё равно падает несколько тёмных капель.

– Вырви лист и пиши заново!

Уже на кухне, закуривая у тянущей холодом форточки, добавляет:

– Бестолочь, блядь…

Уже когда дочь засыпает в своей комнате, он плачет на кухне. Пьяно клянётся обварить руку кипятком, если ударит ещё хоть раз.

* * *

Анталия не понравилась.

Крикливые и наглые турки с тёмными, нехорошими глазами. Сально-мясное роскошество пляжа. Мерзкая «ракы», взятая на пробу. Белеет, когда разводишь водой. Вспомнил одеколон в армии и едва сдержал тошноту.

Из окна гостиницы мечети похожи на окаменевших черепах, лапы которых прибиты к каменистой земле кольями-минаретами. Остаток отпуска на пляж не ходил. Шёл сразу в бар.

С минарета ближайшей мечети кричали азан. «Нет бога, кроме Аллаха» – утверждал невидимый мусульманин.

– Бога нет вообще! – орал ему в ответ, стоя на балконе с бутылкой джина. – Есть только джин! Джииин!

Нравилась игра слов.

На рейс его едва допустили. Жена сидела молча, глядя в спинку кресла напротив. Дочка уткнулась в иллюминатор.

Впрочем, он не помнил ничего этого.

* * *

– Ты любишь меня?

– Да, – честно соврал он.

* * *

Из приёмника на кухонном столе слышится задорное детское пение:

- – Хорошо бы сделать так! Фьють!

- Срезать все кудряшки!

- На макушке – красный мак,

- А вокруг – ромашки!

Ему хочется ударить по приёмнику кулаком. Но лень. Замахивает рюмку и тянется пальцами к кружкам колбасы.

Он давно придумал, как сделать.

Растянуть на стене хороший холст. Льняной дублировочный будет самое оно. Прочный, плотный – как раз для его картины. Тексами прибить холст к стене. Грунтовку приготовить самому – как учили. Пузырь осетра сварить с мёдом. Развести мел. Немного толчёного кирпича – для красноватости фона.

Нанести слоя четыре.

Пока готовится, раздобыть техсредства. Это сложнее – охотничьего билета у него нет. Но решаемо.

Встать к холсту спиной. Ствол прижать к подбородку. Получится феерично.

Дыра посередине. Серые галактики из мозговых брызг. Бурые солнца кровяных сгустков и аппликация рельефных вкраплений кости.

Как заключительный штрих – неровный пастозный мазок. Лёгкий зигзаг разнесённого в крошево и ползущего вниз затылка.

* * *

Жара.

Пыльная дорога через бывшее пастбище. За «отрезком» – так местные называют лесополосу у оврага – горбатые крыши деревни.

Сухо шелестят кузнечики.

Высоко в небе, едва различимая в солнечном мареве, ползёт стрелка инверсионного следа.

Полдень. Похмелье.

В отрезке прохладней. Пляшут пятна света. На деревянном мосту с бурыми от ржавчины перилами пара местных пацанов. Один постарше, лет двенадцати. Другой – малец совсем, не больше шести. Старший подбрасывает вверх тёмный комок. Тот тяжело и мокро шлёпается на серые доски моста.

Лягушка.

Волоча ноги, пытается уползти.

Выменял у пацанов лягушку на пачку сигарет.

Отнёс к деревенскому пруду и положил у воды.

* * *

– Если ребёнок плачет, – зашептала, подавшись вперёд, сумасшедшая, – по ночам если плачет – поставь церковные свечки в каждом углу. На три дня. Она уйдёт. Но может вернуться опять. Тогда ребеночек уже умрёт.

За расцарапанным окном электрички ползли огороды дачных участков.

Проехали переезд. Неразборчиво протрещал динамик.

Ему пора выходить.

Он снял с полки рюкзак, закинул на плечо.

– Кто «она»-то? – спросил без любопытства.

Сумасшедшая взглянула на него снизу вверх.

– А та, что ребенка твоего по ночам мучит. Вот и плачет она, девочка твоя.

Сел на скамью.

– Откуда знаешь, что дочка?

Сумасшедшая подвязала платок, подергав кончики-ушки. Узел у неё находился на затылке.

Зажмурилась, расколов лицо сотней морщин. Выдохнула:

– А вот знаю!

Засмеялась с подвизгом, неприятно. На них начали оглядываться.

– Плачут дети потому, что их колет спицей старуха. Её люди видеть не могут. А я видела, когда маленькой была… – мелко закивала головой сумасшедшая. – Старуха ночью к кроватке приходит. Спицу достанет, и колет ребёночка. Больно-больно, чтобы он плакал. Надоест – уйдёт другого колоть. Или заколет до смерти. Захочешь прогнать – делай, как я сказала. Свечечки церковные – она их боится. Не всегда, правда. Вернётся если – беде быть…

Потряс головой и пошёл в тамбур курить.

Возвращался пешком со следующей станции.

Шагал вдоль сверкающих солнцем рельсов, прислушиваясь к шороху щебня под ногами.

Бред. Бред, конечно.

Какие, на хер, свечки…

* * *

Зелёные, белые поверху стены. Нежилой, неживой запах.

Низкая табуретка. Кровать. Дочь разглядывает принесённую книжку.

Платок надевать не хочет – чтоб не быть «как старуха».

Из солидарности он обрился наголо.

Это всё, что мог сделать для неё.

* * *

Игрушки и вещи раздавали, куда могли. Лишь бы не выбрасывать. Только бы не сминали их ногами в контейнере таджики-дворники. Не завалили бы мусорной дрянью жильцы.

Но и дома держать их не могли.

Вещи прятались по квартире. Спустя год, а то и два, появлялись. Выкатился из-за холодильника каучуковый шарик.

* * *

Грязь на кладбище была удивительно похожа на ту, рыжую, с Ебун-горы. Захотелось упасть и вжаться в неё лицом.

* * *

Запойным он себя не считал. Никогда не пил больше недели. Не чаще раза-другого в месяц.