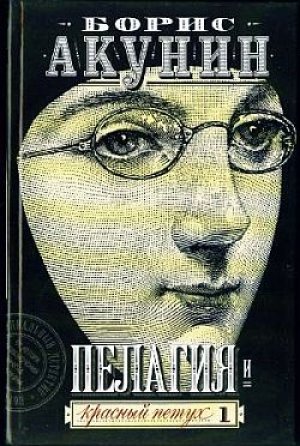

Пелагия и красный петух Акунин Борис

Читать бесплатно другие книги:

У людей бывают разные хобби... Дашина подруга Лика, например, восьмой раз выходила замуж. Причем все...

Даше Васильевой катастрофически везет на трупы!.. Только она согласилась пойти на концерт классическ...

Даша Васильева приглашена на званый вечер к профессору Юрию Рыкову. Каково же было ее возмущение, ко...

He успела Дарья Васильева стать директором книжного магазина, как в первый же день работы в шкафчике...

Воистину жизнь полна чудес! Особенно у любительницы частного сыска Даши Васильевой. Погоревав о внез...

Фатальная невезуха в семье Даши Васильевой началась после уикенда, который они все провели на конеза...