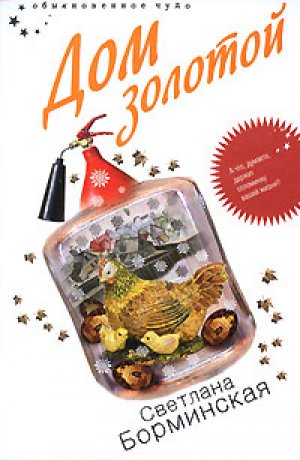

Дом золотой Борминская Светлана

Читать бесплатно другие книги:

Томас Килбрайт болен и редко покидает дом. Его единственная страсть – виртуальные путешествия по гор...

Бесследно исчезла красавица Ребекка – сотрудница художественной галереи. Что же с ней произошло?Сара...

Благородная дама в средневековой Англии не может рассчитывать ни на кого, кроме себя и близких. И ле...

Известный доктор Николай Месник в своей книге излагает основы своей уникальной системы коррекции арт...

«Пять лет назад депутат датского парламента, красавица Мерета Люнггор, бесследно исчезла с парома ме...

К премьере фильма «ПОМПЕИ» – самого ожидаемого исторического блокбастера! Потрясающая история любви ...