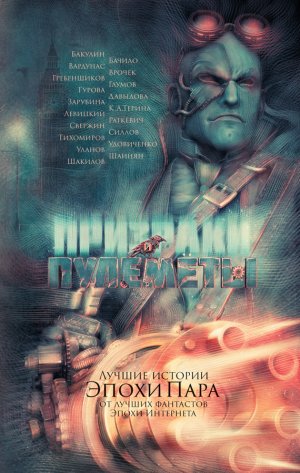

Призраки и пулеметы (сборник) Левицкий Андрей

Читать бесплатно другие книги:

Анекдоты занимают главенствующее место среди произведений юмористической направленности и отличаются...

Андрей Дементьев – один из самых любимых поэтов России. Его стихи и песни знают многие поколения наш...

Наверное, нет человека, которого не интересовало бы его будущее....

Наверное, нет человека, которого не интересовало бы его будущее....

Наверное, нет человека, которого не интересовало бы его будущее....

Наверное, нет человека, которого не интересовало бы его будущее....