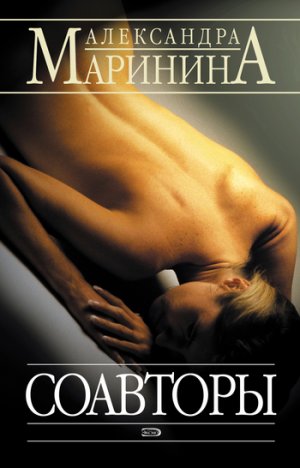

Соавторы Маринина Александра

Глава 1

Им не было нужды скрывать свои встречи, все трое были давно знакомы, более того, их связывали в прошлом не только служба и общие дела, но и общие неприятности, а в настоящем – взаимная поддержка в непростом деле преодоления последствий тех самых неприятностей. Так что беседа нынешняя происходила не в конспиративной обстановке на какой-нибудь хитрой нейтральной территории, а на самой обычной даче одного из собеседников, в самое обычное для пребывания за городом время – в субботу, около пяти вечера, на свежем воздухе, возле дымящего мангала, установленного метрах в десяти от крыльца.

– Надеюсь, вы не забыли того журналиста, молитвами которого мы поимели столько проблем на наши головы? – как бы между прочим спросил хозяин дачи, вальяжного вида полный мужчина с массивной головой, гладкими щеками и блестящими выпуклыми глазами, похожий скорее на преуспевающего ученого мужа, нежели на бывшего начальника, под которым некоторое время назад с треском развалилось руководящее кресло.

– Забудешь его, как же, – сквозь зубы отозвался худощавый, очень высокий мужчина, ловко переворачивая над углями тонкие шампуры с нанизанными на них маленькими кусочками баранины.

Третьей в этой вполне заурядной компании была женщина лет пятидесяти с улыбчивым, но отчего-то казавшимся злым лицом, стройная и очень холеная. Она выглядела бы лет как минимум на восемь моложе, если бы не обильная незакрашенная седина в волосах. Она стояла, засунув руки в карманы легкой дорогой куртки, слегка покачиваясь с пяток на носки и разглядывая верхушки сосен, во множестве растущих на дачном участке. Казалось, она даже и не слышала произнесенных вполголоса реплик, однако это было не так.

– Но ведь он же… того… – равнодушно заметила она, не отрывая взгляда от едва колышущихся темно-зеленых мохнатых веток.

– Вот именно, – веско подтвердил Вальяжный. – Журналист-то того, а материалы его где?

– Опубликованы, – по-прежнему равнодушно произнесла Женщина.

– Только при его жизни, – возразил Вальяжный. – После его гибели ничего больше не публиковалось. И шума никакого не было. Какой из этого вывод?

– Значит, он больше ничего ни на кого не накопал, – подал голос Худощавый. – Что накопал – то напечатали. А потом все. К чему этот разговор-то? Нам ведь без разницы, что он там на кого еще нарыл, главное, что нас с вами он успел обгадить. Своя рубашка, как известно, к телу поближе, а чужие караваи мне лично без надобности. Если кто-то еще погорит после его смерти, так и пусть.

– Не стратег ты, друг мой, не стратег и даже не тактик, – покачал головой Вальяжный. – А если я вам скажу, что после гибели этого щелкопера осталась целая куча материалов, которые он не успел обработать и тиснуть в своей газетенке?

– Да и пусть. – Худощавый сделал неосторожное движение, обжег пальцы о раскаленную часть шампура и болезненно сморщил красивое тонкое лицо. – Нам-то что с того?

– Откуда известно про материалы? – В голосе Женщины послышался проснувшийся интерес. Она, в отличие от мужа, была и тактиком, и стратегом и невысказанную мысль Вальяжного уловила почти сразу. – И насколько эта информация достоверна?

– Суди сама.

Жестом фокусника Вальяжный достал из глубокого кармана просторного кожаного жилета, накинутого поверх светлой рубашки с короткими рукавами, книжку карманного формата в мягком переплете и показал Женщине обложку.

– Тебе это ни о чем не говорит?

– Абсолютно, – она пожала плечами. – Я такое не читаю.

– Я тоже не читаю, – усмехнулся Вальяжный. – А вот моя жена очень даже читает. И знаешь, что она мне сказала пару дней назад? Что в этой книжонке описан наш с вами общий знакомый из соседней области. Она его прекрасно помнит и узнала безошибочно. Имя, конечно, другое, а вот должность, описание внешности, привычки, манера говорить и даже некоторые его прегрешения – все совпадает в точности. Я не поверил, она мне закладочку сделала, чтобы я на ночь сам прочел.

– Ну? – поднял на Вальяжного встревоженные глаза Худощавый. – И что там?

– А то там! Я как дурак всю ночь книжку читал, куски информации сопоставлял, карандашом на полях пометки делал, с утра водителя послал в магазин, велел все книжки этой серии скупить и еще два дня, пока вы там жизнью наслаждались, просидел не разгибаясь, тексты смотрел. Осталась после этого сукина сына информация! Осталась! Только где она? Если бы ее нашли во время обыска у него дома или в редакции, мы бы уже знали об этом, шуму было бы выше крыши. А так – тишина. По версии мести за публикации нас с вами дернули по разику, и все заглохло. Следующим шагом должна была стать отработка версии предупреждения готовящихся публикаций, то есть начали бы месить всех тех, на кого он собрал материал, но еще не сдал в печать. И если бы следствие эту версию отрабатывало, то дело бы расследовалось до сих пор, потому что фигурантов – море. А следствие закрыто. Приостановлено. Я узнавал, это точно. И что самое любопытное, приостановлено уже давно, почти год назад.

– Почему приостановлено? – прищурилась Женщина. – Они что, не верят, что это был несчастный случай? Почему дело не прекращено за отсутствием состава?

– Видать, не верят. В несчастные случаи с журналистами никто почему-то верить не хочет, – снова недобро усмехнулся Вальяжный. – Несчастный случай может произойти с кем угодно – с дворником дядей Ваней, с олимпийским чемпионом, даже с разведчиком. Только не с журналистом. Если журналист умирает не своей смертью от продолжительной болезни, то непременно оттого, что боролся за правду, а его злые негодяи вроде нас с вами пытались остановить. Стереотип мышления, который сами же журналисты и насаждают. Дескать, такие они особенные, что, в отличие от нас всех, умирают исключительно на боевом посту. Ладно, это все пустое, друзья мои. Важно одно: версия о несчастном случае не прошла, а никаких других версий у следствия нет, все, что смогли придумать, проверили, больше проверять пока нечего, поэтому дело приостановлено. А раз они так быстро покончили с делом, всего за шесть месяцев, значит, собранные журналистом материалы пропали. Нет их у следствия. А у этих писак художественных – есть. И хотелось бы их получить.

– Зачем? – удивился Худощавый. – Для чего тебе?

– Не тебе, а нам. Всем нам, – спокойно осадила мужа Женщина. – Идея отличная, надо четко продумать план ее реализации. Скоро там у тебя? Не сгорит мясо?

– Еще пару минут. Можно накрывать на стол, – сообщил слегка обиженным тоном Худощавый, опытным взглядом окидывая шампуры с бараниной.

– Вот и славно, – кивнула она. – Поедим молча, подумаем, а потом обсудим, что делать дальше.

Она снова закинула голову, устремляя глаза к успокаивающей темной зелени хвои, но успела перехватить брошенный на нее одобрительно-восхищенный взгляд Вальяжного. Этот взгляд она «прочла» совершенно безошибочно и привычно подавила удовлетворенную улыбку.

«Вот на ком мне надо было бы жениться. Ну да теперь уж поздно, у друзей отбивать жен негоже. Эх, не были бы мы с ним связаны давними отношениями, я бы…» – подумал Вальяжный.

Как многие мужчины в подобные моменты, он подумал в первую очередь о невозможности предательства мужской дружбы. Мысль о предательстве своих отношений с женой ему даже в голову не пришла.

* * *

– …Таким образом, можно полагать, что статистическая модель личности преступников, совершающих кражи, не является достоверной. Это и приводит к тому, что мероприятия по предупреждению указанных преступлений, а также по их раскрытию оказываются малоэффективными. Проще говоря, наши знания неполны и мы на самом деле не знаем, кого ловить.

Настя перевела дыхание и уставилась глазами в царапинку на краю полированного стола. На этой стороне стола она была одна. Совсем одна, со всеми своими на первый взгляд спорными, но выстраданными многолетней работой в уголовном розыске взглядами. Напротив нее восседала комиссия по приему кандидатского экзамена по уголовному праву и криминологии. Вопрос по праву она оттарабанила без сучка и задоринки, в нем не было спорных моментов, все теоретические дискуссии закончились давным-давно, еще в шестидесятых годах, когда принималась новая концепция уголовного права. А вот с вопросом по криминологии дело обстояло не так гладко. Можно было бы, конечно, пересказать все то, что написано в учебниках и монографиях, но у Насти Каменской была своя точка зрения на все те выводы, которые основывались на анализе статистики. И если в учебнике, к примеру, утверждалось, что среди лиц, совершающих преступления, рецидивисты составляют двадцать пять процентов, она не могла, ну просто не могла заставить себя тупо повторить эту цифру, потому что цифра казалась ей более чем сомнительной. Сомнения эти распространялись не только на показатели рецидива, но и на многое другое, да что там на многое – практически на все. Единственным пригодным для анализа показателем в статистике Настя считала количество выявленных преступников, эту цифру нельзя было трактовать двояко, уж сколько поймали – столько и поймали, ни прибавить, ни убавить. Все остальные показатели имели отношение только к этим самым пойманным преступникам и вполне корректно их описывали. Ну и что? А что мы знаем о тех, кого не поймали? Может, среди них вообще все сплошь рецидивисты. Или наоборот… И вполне вероятно, что все они женщины, хотя официальная статистика уверяет, что женщин среди преступников всего-то процентов пятнадцать. И несовершеннолетних примерно столько же. За полтора десятка лет работы на Петровке Настя убедилась, что раскрытое преступление – совсем не то же самое, что преступление нераскрытое. Если преступление не смогли раскрыть, значит, оно чем-то отличается от того, которое раскрыть все-таки сумели. А поскольку любое действие, любой поступок несет на себе отпечаток личности, то логично предполагать, что все различия коренятся именно в личности преступника. Исполнитель преступления принципиально другой, поэтому и само преступление не раскрывается.

Она пыталась в лаконичной форме донести свою мысль до членов комиссии, но, по-видимому, не преуспела, поскольку на лицах докторов и кандидатов наук (числом шесть) читалось недоумение в равных пропорциях со скепсисом и благородным негодованием.

– Правильно ли я вас понял, Анастасия… м-м-м… – председатель комиссии полистал документы, – Павловна, что вы подвергаете сомнению все то, что написано за последние тридцать лет в учебниках криминологии? Не слишком ли смело?

Ну конечно, ничего иного она и не ждала. Сейчас ее попрут отсюда рваными грязными тряпками и с грохотом захлопнут перед ней дверь в науку. Довыпендривалась. Но, с другой стороны, ей обязательно нужно было озвучить свои соображения, потому что именно они должны будут лечь в основу ее диссертации, если, конечно, до диссертации дело дойдет. А ежели она не сдаст специальность, то может и не дойти.

– Я не подвергаю сомнению все, я говорю только о том, что основывается на анализе данных о раскрытых преступлениях и выявленных преступниках, – угрюмо ответила Настя, не отрывая глаз от царапинки на столешнице. – Если бы раскрываемость преступлений приближалась к ста процентам, у меня сомнений не было бы. И то только в том случае, если бы не существовало латентных преступлений. А они есть, и исследования показывают, что граждане не заявляют в милицию примерно о каждом третьем преступлении. Из каждых ста совершенных краж милиции становится известно только о семидесяти. Раскрываемость краж – не выше пятидесяти процентов, то есть раскрыли мы только тридцать пять эпизодов из ста реально совершенных. Это в самом лучшем случае. И имеем данные о ворах, совершивших только эти тридцать пять краж. А остальные шестьдесят пять? Что мы о них знаем? Ничего. Какие у нас основания полагать, что шестьдесят пять непойманных воров – точно такие же, как те тридцать пять, которых мы поймали? Никаких.

– Но тридцать пять из ста – вполне представительная выборка, – подал голос сидевший с краю молодой доктор наук, как раз тот самый, в работах которого Настя и вычитала данные о латентных преступлениях. – По тридцати пяти процентам мы имеем право судить о характеристиках всего массива. Вы, вероятно, не знакомы с основами социологии и статистического анализа.

Настя поняла, что дело совсем плохо, ей явно собираются ставить «неуд» и уличают в отсутствии элементарных знаний. Ну и ладно, сейчас она будет биться до последнего, а если уж не сдаст экзамен – что ж, не конец света, будет сдавать на следующий год. Напишет новый рапорт с просьбой прикрепить ее соискателем для сдачи экзамена и предпримет новую попытку. Жаль, конечно, ведь два других экзамена – по иностранному языку и философии – она уже сдала на «отлично».

– Выборка в тридцать пять процентов может устроить тех, кого устраивает большая погрешность. Если при исчислении среднестатистических показателей возраста преступника меня устроит погрешность в десять лет, то можно опираться и на тридцать пять процентов. Если же я хочу, чтобы погрешность была меньше одного года, то выборка должна составлять от пятидесяти до шестидесяти процентов всего массива. Примерно, – на всякий случай добавила она. – Но это не главное. Главное в том, что выборка должна быть случайной, только в этом случае она может считаться репрезентативной. А я считаю, что эти злополучные тридцать пять процентов, если мы говорим о кражах, не являются случайной выборкой. Эти тридцать пять процентов – закономерность, понимаете? Мы ловим только тех, кого можем поймать. Только тех, на кого у нас хватает знаний и интеллекта. А оставшиеся шестьдесят пять процентов воров – они совсем другие. Конечно, по другим видам преступлений и цифры совсем иные, там иная латентность и иная раскрываемость, но общая идея остается. По статистическим данным мы можем судить только о выявленных преступниках и не имеем права распространять полученные выводы на весь массив.

В кабинете начальника кафедры уголовного права, где заседала комиссия, повисла пауза, правда, недолгая, но и не добрая.

– Можете быть свободны, – сухо произнес профессор-председатель. – Подождите в коридоре. Вы, кажется, последняя? Больше никого нет?

– Нет. Спасибо, – пробормотала Настя и выскользнула за дверь.

Их было четверо – один следователь, два работника центрального аппарата министерства и она, Настя Каменская, – четверо соискателей, которые сдавали сегодня кандидатский экзамен по уголовному праву и криминологии. Трое «отстрелявшихся» раньше дружно вскинули на нее глаза: дескать, ну как, порядок? Она молча покачала головой.

– Что, совсем хреново? – сочувственно спросил молодой парень в кителе с петлицами следователя. – Ни на один вопрос не ответила?

– Ответила, – вздохнула Настя. – Но им мои ответы не понравились.

– Да брось ты, – ободряюще заговорил один из министерских аппаратчиков, – знаешь, как говорится, нравится – не нравится, спи, моя красавица. Главное, что ты отвечала. А если они не согласны, так это их проблемы, ты имеешь право на собственную позицию. Помнишь, как в одном кино говорили: ляпай уверенно, тогда это называется точкой зрения. Ты говорила-то уверенно или мямлила?

– Не знаю… Кажется, мямлила. Себя же не слышишь со стороны.

– Если мямлила, тогда плохо, – вступил второй аппаратчик. – По собственному опыту знаю: если докладываешь уверенным тоном, то начальству любую туфту можно втереть. А если интеллигентничаешь, то самая правильная идея не проходит. Ну-ка я послушаю, чего они там обсуждают.

Он легко отстранил Настю, отодвинув ее к противоположной стене коридора, и прильнул ухом к двери. Через несколько секунд он, не поворачивая головы, махнул рукой в сторону своего коллеги из министерства и растопырил четыре пальца.

– Мне «хорошо» поставили, – радостно улыбнулся тот. – Пронесло. В праве я еще так-сяк, ориентируюсь, а в криминологии ни бум-бум.

Следующим жестом, выразившимся в хлопанье себя по груди и растопыривании тех же четырех пальцев, любитель подслушивать возвестил о своей оценке. Через несколько минут соискатели узнали, что молодой следователь получил «отлично». А дальше дело застопорилось… Аппаратчик хмурил брови, потирал затекшую в неудобном положении шею, шевелил губами, но руку с растопыренными пальцами все не поднимал. Наконец он отлип от заветной двери и подошел поближе к остальным.

– Чего ты им наговорила? – с любопытством разглядывая Настю, спросил он. – Какую крамолу?

– Почему крамолу? – растерялась она.

– А они там базарят насчет того, что тебя нельзя в аудиторию выпускать и что, дескать, если ты защитишься и пойдешь преподавать, то будет полная катастрофа. И еще насчет отца что-то. Что, мол, только из уважения к нему, и все такое. Ты что, дочка чья-то?

– Нет, – резко произнесла Настя, закусывая губу, – я сама по себе. Они меня с кем-то путают. Про оценку что-нибудь говорили?

– Мечутся между «удовлетворительно» и «неудом». Тот очкастый, с тонким голосом, очень хочет тебя завалить, сильно ты ему не понравилась со своей крамолой, а председатель его папашей пугает. Остальных я по голосам не различаю. Но кто-то из них брякнул, что со статистическим анализом ты их все-таки умыла и за одно это тебе можно поставить «хорошо», еще он что-то про математику говорил, вроде как ты ее почему-то знаешь и это само по себе неплохо, а они на него сразу зашикали. Мол, не уважаешь труды основоположников и считаешь себя самой умной.

Значит, двойка. Или тройка, что одинаково противно, потому что оба предмета – и право, и криминологию – Настя знала хорошо. И еще противнее, что папу приплели. Ей сорок три года, она уже лет двадцать как перестала быть «дочкой Леонида Петровича», став сначала просто Настей Каменской из учетной группы, потом Каменской из отдела «того самого Гордеева», а к сорока годам превратившись в «ту самую Каменскую». У нее есть репутация, заработанная собственным горбом, собственными мозгами и собственным здоровьем. Она уже давно носит звание подполковника милиции, ее имя стоит в десятках приказов на премирование за раскрытие особо тяжких преступлений. И вот вам пожалуйста, ей готовы поставить «удовлетворительно» на экзамене только из уважения к папе, который на самом деле приходится ей не родным отцом, а отчимом. Нет уж, спасибо вам большое, господа профессора, ставьте лучше двойку, только папу не вспоминайте.

Она отвернулась к окну и тупо смотрела на капли дождя, стекающие по стеклу. Текут себе, текут и горя не знают…

* * *

Как завороженный, он смотрел на стекающие по стеклу дождевые капли. Вот оно, материальное олицетворение неожиданной идеи, пришедшей ему в голову. Конечно, это была не полностью его идея, он сам такого никогда не придумал бы, он вычитал ее в некоторых книгах, случайно попавших к нему в руки. Ведь что такое дождевая капля на стекле? Существует круговорот воды в природе, это он еще в школе проходил на уроках природоведения, или как там этот предмет назывался? Есть на планете некая масса воды, часть ее испаряется, конденсируется, выпадает в виде осадков, потом снова испаряется… В общем, никуда не девается и окончательно не пропадает. Но когда эта вода проходит период своего существования в виде осадков, то вариантов может быть множество. Снежинка может упасть в сугроб и слиться с общей массой, полежать на холоде до весны в виде снега, потом растаять, испариться и подняться вверх. А может упасть на чью-то ладонь, дать кому-то в течение нескольких секунд насладиться своей красотой, изяществом и неповторимостью и превратиться в капельку холодной водички. Капельку сотрут носовым платком или салфеткой, потом салфетка высохнет, вода испарится, и все начнется сначала. И что ждет ее на следующем витке? Неизвестно. Может быть, она станет дождем, может быть, снова снегом, а может, росой, может, упадет на крышу дома, и тогда ее таяние и испарение – всего лишь вопрос смены сезонов, а может упасть в океан, и тогда ей еще много-много десятилетий или веков придется ожидать свой шанс, покоясь в многокилометровой толще воды. Она будет спокойно плавать, вспоминать, как была потрясающе красивой снежинкой, как лежала капелькой росы на лепестке ромашки, как на нее наступила бродячая собака, бежавшая через грязную лужу на окраине провинциального города. Потом собака тряхнула лапой, капелька воды отлетела и попала на разогретый солнцем камень… Может, ей и хотелось бы еще пожить в виде дождевой воды в луже, мимо люди ходят, звуки всякие, интересно, но тут уж, на горячем-то камешке, пришлось испаряться и начинать весь путь заново. А теперь вот она в океане живет. А что? Тоже интересно, в океане ей бывать еще не приходилось, тут растений много, рыбки разные плавают… Во всем есть своя прелесть и свой интерес.

Дождевая капля ползет по стеклу. Миллионы точно таких же капелек падают с неба, но лишь части из них удается попасть на твердую поверхность, на оконное стекло, например, и стать видимыми для человеческого глаза. Окно не очень высокое, бывает метра полтора, даже и два, а бывает и совсем крохотулечное, и путь от места попадания на стекло до нижней рамы не так уж длинен. А дальше уж как повезет, либо скатываешься вниз и сливаешься с общей массой воды и ждешь своей очереди на испарение и начало нового витка, либо высыхаешь, обгоняя других на пути к новым приключениям. Но в любом случае ты не исчезаешь окончательно, вопрос только в том, как долго тебе придется пребывать в той или иной форме и как долго тебя смогут видеть люди. Форму можно уничтожить, а твою суть – никогда.

А разве человеческая жизнь – не то же самое? Плоть тленна, душа бессмертна…

Мысль пока неясная, нечетко оформившаяся, но все равно он будет ее продвигать, он от нее не откажется. И тогда они все узнают. И поймут. И оценят наконец.

* * *

Дверь открылась, в коридор выглянула секретарь комиссии.

– Товарищи офицеры, можете войти.

Объявление оценок шло быстро. Капитан Хромченко – «отлично», подполковник Татаринов – «хорошо», майор Суладзе – «хорошо», подполковник Каменская – «удовлетворительно». Стало быть, все-таки папа… Нет, так не пойдет.

– Я прошу вас поставить мне «неудовлетворительно», – спокойно произнесла Настя, понимая, что терять все равно нечего.

Объявлявший оценки председатель комиссии тяжело вздохнул, всем своим видом говоря, что вот если бабе господь ума не дал, то это проявляется абсолютно во всем. И ответы у нее дурацкие, и поведение такое же.

– Почему, позвольте спросить? – устало произнес он.

– Потому что я знаю криминологию лучше, чем удовлетворительно. И мои ответы произвели на вас неблагоприятное впечатление не потому, что я не знаю предмета, а потому, что я не сумела подготовиться и продумать убедительные аргументы, чтобы довести до вас свою точку зрения. Я прошу вас дать мне возможность пересдать экзамен, я еще раз продумаю свои логические построения, чтобы в следующий раз члены комиссии поняли ход моих рассуждений.

– Вы считаете нашу комиссию недостаточно научно подготовленной и рассчитываете, что в следующий раз вам повезет больше? – насмешливо поддел ее один из членов комиссии. – То есть мы тут все тупые, а в другой комиссии вас будут ждать гении, чье интеллектуальное развитие соответствует вашему? Довольно смелое заявление, должен вам заметить.

– Я считаю свой ответ абсолютно правильным, но недостаточно аргументированным и плохо сформулированным, – твердо ответила она.

– Странная у вас логика, – пожал плечами председатель.

– Она не странная, она просто не такая, как у вас. Именно поэтому мужчинам-сыщикам легче и проще ловить мужчин-преступников. Логику женщин-преступниц они не понимают, поэтому не могут их поймать. Кстати, именно поэтому я не могу доверять статистическим данным о соотношении женщин и мужчин среди преступников. На самом деле женщин-преступниц намного больше, чем нам кажется.

Настя чувствовала, как острый локоть майора Суладзе впивается ей в бок, слышала его слова, выдавленные шепотом сквозь зубы: «Ты что, спятила? Заткнись немедленно!», но ничего не могла с собой поделать. Злость на себя за неумение внятно изложить свою точку зрения, злость на членов комиссии, поставивших ей трояк из уважения к отчиму, и стыд за то, что она эту злость испытывает, и недовольство собой за то, что ей стыдно, – все эти эмоции смешались в один невообразимый клубок и заставляли ее делать вещи, в общем-то, ей несвойственные. Настя Каменская никогда не была борцом, особенно за свои права.

Стены кабинета сотрясались от хохота. Первым засмеялся тот, кто писал научные труды о латентной преступности. Следом за ним прыснул и зашелся смехом председатель. Через пару минут хохотали все, кроме Насти, которая понуро ждала своей участи.

– Вот так бы и сказали с самого начала, – отсмеявшись, одобрительно сказал председатель. – Такие аргументы просты и понятны. Запомните, товарищ подполковник, самые сложные идеи в науке – те, которые можно объяснить самыми простыми словами. Если простыми словами не получается, значит, идея ущербна. Вы молодец, что не растерялись и сумели в последний момент собраться. Это вам очень пригодится на защите диссертации, если вы собираетесь в ней отстаивать эти свои убеждения. На ученом совете вам придется нелегко, так что я вам заранее сочувствую. И вам повезло, что я еще не проставил оценки в ведомость. Полагаю, члены комиссии не будут возражать, если мы поставим вам «хорошо».

Члены комиссии не возражали. Но Насте отчего-то стало еще более противно. Как будто она выклянчила эту оценку или получила обманным путем.

– Ну чего ты киснешь? – тормошил ее неунывающий Суладзе. – Хорошую же оценку получила, а вид у тебя такой, словно все умерли. Поехали с нами, посидим, отметим, а?

Настя согласилась было, но в последний момент передумала и поехала домой. Ребята, с которыми она сдавала экзамен, ее настроения не понимали, но Лешка-то поймет непременно.

И он действительно понял.

– Асенька, ты же помнишь замечательное выражение твоего папы: нет плохой погоды, погода всегда хорошая, если правильно одеться. Нет плохих оценок, оценка всегда хорошая, надо только правильно к ней относиться. Ты не была готова к тому, чтобы излагать свои неординарные идеи группе ученых. Ты не подготовилась, твои идеи казались тебе самоочевидными, и ты не проработала систему аргументации, чтобы рассказывать о них доходчиво, убедительно и в то же время деликатно. Деликатно, Асенька! Потому что ни один ученый, даже очень продвинутый и демократичный, не потерпит, когда приходит вот такая девочка с улицы, не имеющая ни одной публикации и не прожившая в науке ни одного дня, и начинает ниспровергать основы и учить его жить. Ты проявила, мягко говоря, отсутствие ума, предусмотрительности и деликатности, девочка моя, но даже в этих обстоятельствах ты ухитрилась заработать положительную оценку. А это о чем говорит?

– О чем? – послушно переспросила Настя, слушавшая мужа как завороженная.

Леша произносил именно те слова, которые так были ей нужны. Он называл вещи своими именами, не пытаясь спрятать ее недостатки и выпятить достоинства, он говорил в равной мере о тех и о других и поэтому выглядел объективным и убедительным. Настю же захлестывали эмоции, и, ругая себя последними словами за те оплошности, о которых упоминал Леша, она забывала о положительной стороне дела, а пытаясь утешить себя и думать только о положительном, тут же бранила себя за слепоту и необъективность.

– Это говорит о том, что идеи твои могут быть восприняты научной общественностью, что они не бредовые, что за ними стоит мысль, гипотеза, оригинальная и правдоподобная. Ведь члены комиссии тебя поняли в конце концов! Когда ты привела простой и внятный пример, все тебя прекрасно поняли. А пока ты умничала и играла наукообразными словами, ты вызывала у них только раздражение. Потому что любой человек, проработавший в науке больше пяти лет, отлично знает, что наукообразие в девяноста процентах случаев используется для маскировки отсутствия мысли. Или для маскировки собственного страха показаться слишком простым и не очень ученым. Ты прекрасно знаешь криминологию, и, если бы ты не допустила тактическую ошибку, если бы позаботилась заранее о том, чтобы продумать свои ответы и придать им приемлемую и понятную форму, ты бы сегодня получила «отлично». За огромную ошибку ты расплатилась всего лишь одним баллом, а ведь за такие ошибки люди, случается, платят куда дороже, и ученой степенью, и неизданными монографиями, и потерей должности. Так что ты легко отделалась. Ну, я тебя успокоил?

– Успокоил, – она потерлась щекой о мягкую пушистую шерсть Лешкиного свитера. – Но на работе меня все равно с опилками смешают. Все ведь думают, что я такой крутой специалист… Засмеют.

– Ася! Ну я что тут, напрасно разорялся битый час? Ты меня внимательно слушала, даже вон цветную капусту всю сверетенила на нервной почве, пока я тебе объяснял, как надо относиться к твоей оценке, и где результат? Ты что, не поняла ничего?

– Ой, Леш, да все я поняла. Ты прав кругом и на триста шестьдесят процентов. Но мне все равно неловко перед ребятами за эту четверку. Что они обо мне подумают?

– Они подумают, что ты получила четверку. Больше они не подумают ничего. Не надо, Асенька, думать за других людей и заранее бояться того, что они подумают. Вон Зарубин твой никак Гулю на себе не женит. Ты что по этому поводу думаешь?

– Что он не может уговорить ее выйти замуж, – засмеялась Настя. – Больше ничего не думаю. Что мне, думать не о чем?

– Вот и им есть о чем подумать, кроме твоего экзамена. Выбрасывай глупости из головы и вставай к раковине, мой посуду, вытирай ее и расставляй по местам. Сделай для семейной жизни что-нибудь полезное. Потом еще можешь погладить, у нас уже два месяца до утюга руки не доходят, все, что машина настирала, кучей валяется. Давай-давай, займись делом.

Гладить ей не хотелось. Мытье посуды она уж как-нибудь переживет, но от вида утюга и гладильной доски Настю охватывал ужас. Ничего, однако, не поделаешь, придется заниматься бельем. Может, продолжить Лешкину мысль и перенести ее с погоды и оценок на нудную работу? Не бывает тягостной домашней работы, домашняя работа всегда приятна, если правильно к ней относиться. А правильно – это как?

Цепь рассуждений увлекла ее, и хотя Настя так и не придумала формулу, при помощи которой можно было бы страстно полюбить процедуру глажения пересохшего белья, однако к концу активной мыслительной работы она с удивлением обнаружила, что все перегладила.

* * *

Началось все с борща. В этом восьмидесятитрехлетняя Глафира Митрофановна была совершенно уверена. Ну, почти совершенно… Потому что до борща был еще мальчик, попавший под машину. А может, и правда все началось именно с мальчика, а борщ – это уже продолжение. Хотя каким образом эти два события могут быть связаны, Глафира Митрофановна не представляла, как ни напрягала воображение. С одной стороны, вроде бы погибший под колесами автомобиля мальчик к ней лично никакого отношения не имеет, а борщ – имеет, и самое непосредственное, потому как она самолично его готовила в тот день прямо с утра, и то, что произошло потом, покрыло ее, как она полагает, несмываемым позором.

Но с другой стороны, может, с борщом все так и получилось из-за этого мальчика? Кто его разберет…

Поднялась она, как обычно, в пять утра. Всю жизнь свою долгую Глафира Митрофановна позже пяти в кровати не валялась, даже и в выходные. Привыкла. Наверное, когда у мамки в деревне жила, так годиков до трех-четырех спала сколько хотела, но этого она не помнила. А вот то, что с пяти лет вставала вместе со старшими братьями и сестрами, помнила отчетливо. Воду носить из колодца тогда еще не могла, а скотину выгнать, курам задать и полы намыть во всей хате – это на ней. Когда Глаше исполнилось тринадцать, отправили ее в город к дальней родне, и даже не их это была родня, а бабы-Дусина, что через две хаты живет. Каким-то людям в Москве нянька понадобилась за ребенком смотреть, вот баба Дуся и присоветовала им работящую сметливую соседскую девчонку, которая к своим тринадцати не только полной помощницей по дому стала, а еще и четверых младшеньких подняла, так что по части обращения с младенцами понимание имела.

Определили ее в семью медицинского профессора с женой и двухлетним сыном. Сам-то профессор, понятное дело, к домашним делам не приспособленный, из бывших, видать, барин, одним словом, а жена у него хорошая была, с первого взгляда Глаше понравилась, красивая, чернявая не по-славянски, нос с горбинкой, глазищи огромные, яркие, а сама-то тонюсенькая – талию ладонями обхватить можно, даже и непонятно, она ли этого ребеночка рожала, одним словом, неземная красавица. И не чванливая, не капризная, ты, говорит, Глашенька, только за маленьким смотри, потому как я дома сидеть не могу, мне отлучаться часто надо, я ведь актриса, в театре служу, днем репетиции, вечером спектакли, а то и гастроли случаются, а с уборкой-готовкой я как-нибудь сама справлюсь. Уж как там хозяйка собиралась сама справляться при такой-то работе, Глаша не понимала, и вскоре выяснилось, что была в своем непонимании абсолютно права. Только три денечка и побыла Глафира «чисто нянькой при младенчике», а потом быстро и сноровисто взяла в руки все хозяйство.

Так она и ведет это хозяйство до сих пор. Семьдесят лет подряд. Хозяин-профессор в Отечественную погиб, оперировал где-то в полевом госпитале, их и разбомбило. Хозяйка-красавица, народная артистка, дольше прожила, померла уже при Брежневе, в семьдесят девятом. А сынок ихний Глебушка сколько ни женился, сколько детей ни заводил, а все одно продолжает в той же квартире жить под ее, Глашиным, крылом. И не глядит она, что Глебушке самому-то уже семьдесят два, и что знаменитый он, и богатый, и привычки у него отцовские, барские. Для Глафиры Митрофановны известный на всю страну писатель Богданов, лауреат и все такое прочее, – все тот же Глебушка неразумный да непослушный, которого она вынянчила, вырастила, выпестовала и будет опекать, покуда ноги носят. А носить ноги-то ее будут, дай бог, еще долго, здоровья ей не занимать, и сил покамест предостаточно.

Конечно, многое за те семьдесят лет переменилось, если первые лет пятнадцать она при семье жила, то в сорок восьмом, уже после войны, народная артистка Богданова, вдова геройски погибшего профессора-хирурга, ей жилье отдельное выхлопотала – комнату в малонаселенной коммуналке. Не дело это, говорит, Глашенька, чтобы ты всю жизнь в чужих людях жила, Глебушка большой уже, ему семнадцать стукнуло, в институт поступать будет, а тебе своя семья нужна, муж, дети. Глаша тогда перепугалась насмерть, подумала: не угодила чем-то, вот и гонит ее хозяйка. Но ошиблась. Земфира Эльхановна вовсе не собиралась отказываться от услуг домработницы, просто хотела устроить ее получше. Всякое в жизни Глафиры происходило с тех пор, но одно не менялось: жила на два дома. Свою комнатку в коммунальной квартире обустроила, обуютила, ночевала то там, то в хозяйском доме, благо комнат в нем несчитано, при Сталине профессоров уважали и жильем обеспечивали как положено. Мужья у нее были, даже двое, а детей вот бог не послал, да и мужья-то оказались какими-то никудышными, пьющими, до работы неохочими. Одного она выгнала, другой сам помер от водки. Так что никакой другой семьи, кроме хозяйской, у нее в Москве, считай, и не было.

Ну так вот, в тот распроклятый день поднялась Глафира Митрофановна в пять утра, за окном темень, осень ведь как-никак, и принялась за привычную работу. Ночевала она в тот день у хозяев (она так и мысленно по привычке говорила: «у хозяев», хотя хозяин теперь уж был только один – Глебушка, Глеб Борисович Богданов), так что старалась особо не шуметь, чтобы сон писательский ненароком не потревожить. Сегодня среда, стало быть, в двенадцать часов явятся Катерина и Васечка, среда и суббота – их дни. Случается, что и в другие дни они собираются, если Глебушка потребует или для дела надо, но уж в среду и субботу – непременно, так с самого начала повелось. Значит, обед надо на троих готовить.

Глебушка спит допоздна, потом уходит на прогулку, здоровье бережет, и правильно, а то сидит целыми днями, над рукописями своими корпит, так и болезнь какую-нибудь зловредную высидеть недолго. И то сказать, сердечный недуг-то он себе заработал, все переживал, переживал, страдал, бедняжечка, вот и сердце теперь больное. А от сердца, уж всем известно, одно лечение: покой да пешие прогулки. Ну, покоя Глебушке не видать, так хоть прогулками свое берет. Каждый божий день встает, завтракает и два часа гуляет, хоть дождь, хоть снег, хоть что. Глафира Митрофановна такой порядок одобряет, она смолоду приучена к режиму, чтобы все всегда происходило в одно и то же время и одинаковым порядком. Если что-то меняется или происходит не так, как обычно, она нервничает и беспокоится, как-то неуютно ей делается, будто земля из-под ног уходит. Но случается такое редко, Глебушка сам сторонник твердых правил и неожиданностей не любит.

Обед Глафира Митрофановна, стало быть, сготовила с утречка пораньше, Глебушку завтраком накормила, гулять его отправила и сама за покупками собралась. Вот ведь память-то дырявая стала, ведь с вечера еще подумала, что среда, что Васечка с Катериной придут, и надо бы Васечкины любимые слойки с яблоками сделать, да и пампушки к борщу полагается испечь, а дрожжи-то и не проверила. Кинулась утром тесто ставить и обнаружила, что дрожжей нет. Закончились еще в тот раз, когда она кулебяку с мясом пекла. Спустилась в магазин, который в том же доме, маленький такой магазин, выбор не особо богатый, но была надежда, что там дрожжи будут. Надежда не оправдалась. В двух продуктовых магазинах побольше – один на соседней улице, другой в противоположной стороне, рядом с метро – их тоже не нашлось. Глафира Митрофановна закручинилась было, отказываться от своих задумок она не любила, раз уж решила Васечку слойками побаловать, то не отступит. И поехала к себе домой. Она точно помнила, что дома в холодильнике лежит палочка дрожжей, буквально два дня назад ей на глаза попадалась. Беспокоило только, что не успеет обернуться к возвращению Глебушки с прогулки, а он привык, как войдет, сразу кофе пить и газеты читать, которые с прогулки приносит. И если Глаша кофе не подаст, он будет недоволен.

Но она успела. Буквально на пять минут раньше хозяина вернулась, так что все обошлось.

Глебушка пришел в хорошем настроении, бодрый, посвежевший на прохладном осеннем воздухе, и Глафира Митрофановна привычно и упоенно залюбовалась своим питомцем: какой же он красивый, ее мальчик, ее Глеб, статью в отца пошел, а лицом – в мать-азербайджанку, нос, глаза, брови, изящно изогнутый рот, ну вылитая Земфира-покойница, она-то знатная была красавица, недаром же народная артистка. Земфиру Эльхановну старая Глафира всегда вспоминала с теплотой и нежностью, а вот мужа ее, профессора-хирурга, и не вспоминала почти. Да и какие уж там особые у нее могут остаться воспоминания о человеке, который с тридцать третьего года, когда Глаша в Москву приехала, и до самой Отечественной дома только ночевал, и то не каждый раз, приходил усталый и молчаливый, уходил чуть свет, подолгу жил на даче в Серебряном Бору, когда остальная семья в городе, и, наоборот, частенько оставался в Москве, когда семья выезжала на дачу. Неладно у него было с женой, Глаша это чувствовала, но в хозяйские дела не влезала. А уж как Отечественная началась, так Глашу с Земфирой и Глебушкой сразу в эвакуацию отправили, вместе с театром, и больше она хирурга того не видала.

Она сварила кофе, размолов зерна в ручной мельнице, как Глебушка любит, подала булочки со взбитыми сливками, бросила взгляд на большие настенные часы: без двадцати двенадцать, скоро Васечка придет, а за ним и Катерина, она никогда не приходит вовремя, вечно опаздывает, хоть на несколько минут – а опоздает. Глебушку только нервирует своей непунктуальностью. Глафира очень гордилась тем, что выучилась когда-то без запинки и к месту произносить это длинное и корявое слово. Снова бросила украдкой взгляд на часы: хорошо бы Васечка пришел чуток пораньше, ну хоть бы без десяти, пока Глебушка еще кофе пьет, кофейник и булочки на столе стоят, тогда Васю непременно угостят, Глебушка вежливый, хорошо воспитанный, не станет один лакомиться, когда гость в доме. У Глебушки все по минутам расписано, и ровно в двенадцать стол будет девственно чист, а сам он готов к работе. Васечка, деточка, вечно голодный ходит, некому его кормить, один-одинешенек при живых-то родителях. А все Катерина виновата. Из-за нее все вышло.

Хитрость с угощением раньше времени прибывшего Васи не удалась, молодой человек явился в три минуты первого, Глаша уже собралась было прямо в передней тайком сунуть ему булочку со сливками, но тут и Катерина подоспела. Теперь до самого обеда жужжать будут у Глебушки в кабинете. Одно слово: проект. И чего там мудрить-то? Писал Глебушка всю жизнь свои книжки, и деньги были, и почет, и слава. Вот и писал бы, как прежде. Зачем ему Вася с Катериной? Одна только морока с ним, с проектом этим.

Дверь в кабинет Глеб Борисович почти никогда не закрывал, у него потребности к уединению не было, зато была нервозная неприязнь к скученности, и, когда в его кабинете находился, кроме него самого, еще хотя бы один человек, ему начинало казаться, что тесно и нечем дышать. Глафира тихонько сновала по квартире, занимаясь повседневными делами и стараясь не шуметь. С одной стороны, Глебушке не помешать бы, но с другой – любопытно послушать, чего они на этот раз обсуждают.

– Я придумал совершенно гениальную фишку, – это Васечка говорит, любимчик ее. – Вот послушайте. Маленький мальчик попадает под машину, умирает, и его душа разговаривает с богом. Боженька спрашивает, чего, мол, так рано, пожил бы еще, погулял, а мальчик отвечает, что ему стало скучно, что жизнь сына этих конкретно родителей он уже испытал…

– Стоп, стоп, стоп! – Голос у Глебушки недовольный, брезгливый даже. – Это еще что за байки? Какое это имеет отношение…

– К сюжету – никакого. Но у нас же есть герой, который пишет пьесы, вот пусть он и пишет про мальчика и его душу. Вы только послушайте, там все совершенно дивно складывается, просто потрясающая фишка…

Глафира аж вздрогнула. Ну как это такое может быть, чтобы маленький мальчик попал под машину и умер и чтобы после этого что-то там дивно складывалось? Не дело Васечка говорит, не дело, хоть и любит она его, и жалеет, и подкормить старается лишний раз, но одно дело опекать и жалеть, и совсем другое – на безбожные глупости глаза закрывать.

– Глеб Борисович, ну какая вам разница, о чем будет новая пьеса этого персонажа? Все равно у нас с вами по плану убийство режиссера, который ставит пьесу, мы заложили в сюжет как минимум пять эпизодов театральных репетиций, значит, все равно придется описывать, что это за пьеса и о чем она, и еще… – Глафира услышала, как зашелестели страницы. – Вот еще, три сцены, когда режиссер обсуждает ход работы над новым спектаклем: один раз с женой, один раз с любовницей, и еще эпизод с завтруппой.

– Мы уже решили, что режиссер у нас ставит Шекспира, – перебил Богданов. – И три главы написаны именно об этом.

– Ну так перепишем, большое дело, – возразил Вася. – Хотите, я сам перепишу?

– Ну да, ты перепишешь, – язва Катерина не могла не вмешаться, – таким стилем, что читать невозможно.

– У вас, дорогая Катрин, стиль не лучше, – огрызнулся Вася.

– Согласна. Я тоже стилем не блещу, именно поэтому тексты у нас пишет Глеб Борисович. И вообще, Васенька, мальчика, попадающего под колеса автомобиля, редактор не пропустит. Ты что, забыл, что у нас в контракте записано? В наших романах не должно быть никакого избыточного насилия и неоправданной жестокости, и особенно это касается гибели детей. Сто раз уже обсуждали, мог бы усвоить.

– Ну ладно, – неожиданно легко согласился Василий, – не хотите – как хотите. Давайте ставить Шекспира.

– Ты домашнее задание выполнил? – строго спросил Глеб Борисович. – В общежитии студентов театрального вуза побывал?

– Выполнил. Побывал. Прикажете отчитаться?

Глафира Митрофановна на какое-то время выпала из процесса подслушивания: распереживалась. Да как же так? Мыслимое ли дело – дите малое под колеса бросать? Да еще про разговоры с боженькой… Разве Васечка может про это придумывать? Чего он в божеском понимает-то? В церкви небось ни разу не был, Святое Писание не читал, молитвы ни одной не знает. Сама Глафира особой набожностью не отличалась, все-таки с тринадцати лет в городе жила, где бога не признавали и не чтили, и в церковь не ходила, и посты не соблюдала – у Богдановых не принято было, и праздники все перезабыла уже, только Рождество да Пасху помнила. Однако же то, что успела впитать в родительской семье, частично сохранилось в ее душе в виде представления о том, что ежели не веруешь истинно, так и не смей о божественном рассуждать. Не знаешь, не понимаешь – и молчи тихонечко.

Внезапно она ощутила какую-то… не то обиду на любимца Васечку, не то досаду, что ли. Ведь это же надо, она к нему со всей душой, жалеет, сочувствует, а он, оказывается, вон какой… Ничего более внятного она сама для себя сформулировать не смогла, но остался в душе мутный нехороший осадок и от того, что услышала, и от того, что почувствовала.

В три часа, как и положено, подала обед. Сперва закуски – салат и заливное из судака, потом борщ с чесночными пампушками. От мыслей о погибшем мальчике и разговорах его души с богом она так и не отошла, посему пребывала в глубокой задумчивости и делала все автоматически, не глядя.

Васечка первым схватил горячую пампушку, жадно впился в нее зубами, зачерпнул ложкой дымящийся борщ, отправил в рот…

– Баба Глаша, что-то у вас сегодня с супом не то, – озадаченно произнес он. – Прокис, что ли?

– Да как прокис, когда с утра варила? – возмутилась Глафира Митрофановна. – Чего ты выдумал?

В этот момент Катерина тоже съела первую ложку и задумчиво покачала головой.

– Правда, Глафира Митрофановна, вкус какой-то странный. Может, вы по новому рецепту готовили?

– Ничего не по новому, как всю жизнь варила, так и сегодня. Может, сметана слишком кислая? Я пожирней брала, сорок процентов, она кислой не бывает, но, может, порченую подсунули. Глебушка, ну-ка ты скажи, ты еще сметану не клал, – обратилась она к Богданову.

Тот долго не решался попробовать, сперва принюхивался, поднеся ложку к самому носу, потом сделал маленький глоточек.

– Ты, Глаша, сама попробуй. – По его тону ничего понять невозможно, то ли вкусно ему, то ли нет. – Но мне кажется, с супом действительно не все в порядке.

Кипя от негодования, Глафира выскочила из комнаты, прошла в кухню, зачерпнула половником из кастрюли и сделала основательный глоток горячей жидкости. Но прежде чем вкусовые рецепторы донесли информацию до мозга, наметанный глаз ее заметил крохотные пузырьки на поверхности разогретого борща – верный признак того, что варево действительно прокисло. Но как же это может быть? Ведь варила только сегодня… Помидоры – они, конечно, кислоту дают, и ежели б кастрюлю на ночь на плите оставили, то за сутки борщ мог и прокиснуть, не обязательно, но мог. Но чтобы за несколько часов, да осенью, а не в летнюю жару… Сроду такого не бывало.

– Ну что, Глафира Митрофановна? – послышался совсем рядом голос Катерины, которая появилась в кухне с подносом в руках. На подносе – три полные тарелки с борщом. – Убедились?

– Сама не пойму, – растерянно пробормотала старуха, – никогда в жизни у меня такого не было. Позор-то какой!

– Да что вы, ну какой в этом позор! Со всеми бывает. Ничего страшного.

– Почему же он прокис-то?! – в отчаянии выкрикнула Глафира.

– В кастрюлю грязь могла попасть, вот и прокис. Не переживайте вы так.

– Так откуда же грязь-то возьмется, Катерина? У меня тут все стерильно, ты ж посмотри сама, все сверкает, нигде ни пылиночки, пол языком можно лизать, по нескольку раз в день влажной тряпкой протираю.

– А овощи, Глафира Митрофановна? Вы в борщ картошку положили, свеклу, лук, капусту, они же с рынка, а не из стерилизатора, может, недоглядели где-то, грязь и попала.

– Я недоглядела?! – взвизгнула Глафира. – Это я-то недоглядела?! Ты что ж, намекаешь, что я слепая стала, никудышная? Да у меня зрение получше твоего будет! И руки не дрожат, и глаза не подводят. Не моя вина, что борщ испортился!

– Ну хорошо, хорошо, не ваша, – примирительно улыбнулась Катерина. – Не надо так волноваться. Не ваша вина.

Глафира согласно покивала головой и внезапно уставилась на собеседницу в некотором недоумении.

– А чья ж тогда? Не моя – это точно. Но если не моя, то чья?

И стремглав выскочила из кухни.

* * *

– …Глебушка, позвони немедленно в милицию, пусть отправят борщ на экспертизу!

– На какую экспертизу, Глаша, опомнись…

– Вы, баба Глаша, слишком детективами увлекаетесь. Ну прокис суп – делов-то!

– Не может быть, чтоб моя вина была! Меня почти два часа дома не было, пока ты гулял, я по магазинам ходила! Мало ли кто мог заявиться и отраву в кастрюлю кинуть!

– Глаша, возьми себя в руки, что ты несешь? Ну кто мог заявиться? Кому надо кидать отраву в борщ? Ты же не хочешь сказать, что меня, или тебя, или Васю, или Катерину кто-то хочет отравить?

– Ты сам знаешь, что я хочу сказать!

– Глаша! Прекрати немедленно. Вылей борщ в сортир, и чтобы я больше ни слова об этом не слышал!

– Ну правда, Глафира Митрофановна, не нужно из мухи слона делать. Обычная бытовая неурядица, при чем тут милиция?

– А при том, что не мог борщ ни с того ни с сего прокиснуть! Я в этом доме семьдесят лет готовлю, и ни разу у меня ничего не портилось. Неспроста это все. И ты, Глебушка, не смотри на меня так, я знаю, что говорю. И ты знаешь.

– Ладно, все, обсуждение закрыто. Глаша, подавай второе. Я с тобой потом отдельно поговорю…

* * *

– Фу-ты, господи, сколько шума они развели из-за борща, – поморщился мужчина, сидящий в машине неподалеку от дома, где жил Глеб Борисович Богданов, отодвигая в сторону наушник. – И ни слова о том, что нас интересует.

– Подожди, вот они пообедают и снова начнут обсуждать книгу. – Женщина ласково погладила его по плечу. – Не нервничай, Слава, мы только первый день их слушаем.

– Ты забыла, что мы не можем слушать их каждый день, – раздраженно отозвался тот. – Они собираются для обсуждений два раза в неделю, и если сегодня мы ничего не узнаем, придется ждать до субботы. А потом снова до среды. Время идет…

– Славик, но у нас есть шанс… Если это сам Богданов, то он может что-нибудь сказать в телефонном разговоре. Или к нему придет кто-нибудь. Понимаешь? Надо слушать его квартиру постоянно.

– Шанс, шанс… – проворчал Слава. – Тридцать три процента – не такой уж большой шанс.

– Но и не такой уж маленький. Мы ведь только начали, не надо раньше времени впадать в отчаяние.

– Не успокаивай меня, пожалуйста, Лиза. Они начали в двенадцать и в три прервались на обед. И что они делали три часа? Сначала обсуждали какую-то бредятину про мальчика и бога, потом слушали подробный доклад о порядках и нравах в общежитии студентов Щукинского училища. И все. Ни одного полезного слова. И совершенно неизвестно, когда они дойдут до собственно расследования убийства, они, кажется, даже еще не придумали, как именно убьют этого своего режиссера.

– Кстати, насчет погибшего мальчика, – задумчиво проговорила Лиза. – Я уже где-то нечто подобное читала… Не могу вспомнить где. Что-то переводное, кажется, с английского… Этот юный гений – банальный плагиатор, пользуется тем, что люди такого склада, как его соавторы, подобную литературу не очень-то читают, у них воспитание атеистическое, вот он и заимствует идеи из модной эзотерической литературы.

– Да фиг с ним, – махнул рукой Слава, – какая нам разница, у кого он идеи ворует? Нам другое важно.

– Ты не прав, – тихо возразила его жена.

– Почему это?

– Потому что если он в принципе ворует чужие идеи, то это стиль поведения. Понимаешь? А это и есть то, что нам важно. Ну, что там у них?

– Едят. Вернее, уже пьют чай.

– А разговаривают о чем?

– О чем, о чем… О борще, о чем же еще, будь он неладен, – проворчал он. – Старуха совсем сбрендила, только о милиции и твердит. Неужели правда этого Богданова кто-то может хотеть отравить? Кому он нужен, старый пень?

* * *

Они вышли на улицу вместе, как обычно. Катерина двинулась к своей машине, Василий замешкался у самых дверей подъезда, словно решая, в какую сторону идти.

– Где твой драндулет? – спросила она, окинув взглядом улицу и не обнаружив знакомых желтых «Жигулей».

– Так ведь драндулет же, – пожал плечами Вася. – Где ему и быть, как не в очередном ремонте.

– Вась, ну почему ты не купишь нормальную машину, а? Тебе что, денег не хватает?

Он промолчал, снова пожав плечами.

– И куда только ты их деваешь? – вздохнула Катерина.

– Можно подумать, мне платят бешеные бабки, – огрызнулся Василий.

– Вася, не забывай, что по основной профессии я все-таки бухгалтер и деньги считать умею. Уж на машину-то приличную их всяко должно было хватить. Ты что, в казино играешь?

– Да ну вас, Кэт, выдумаете тоже. И вообще, это что, бухгалтерская привычка – считать чужие деньги?

Она остановилась возле машины, достала ключи.

– Давай я тебя подвезу хотя бы до метро.

Он кивнул и сел на переднее сиденье. Вообще-то до ближайшей станции метро было совсем недалеко, всего пять минут пешком, и Катерина, как всегда в подобных случаях, довезет его не до этой ближней станции, а до «Менделеевской», ей по пути, а ему останется проехать всего восемь остановок без пересадок.

– У тебя еда дома есть? – спросила она.

– Куплю. Не проблема.

– Вась, не сиди голодным, ладно? Отец переживает, боится, что ты язву себе наголодаешь. Питаешься ведь черт знает как. Лень самому приготовить – ходи в кафе или в ресторан.

– Откуда у вас эти барские замашки, уважаемая Китри?

Катрин, Кэт, Китри. А еще Китти, Катарина и Кэто. Так повелось с самого начала, когда десять лет назад она выходила замуж за Васиного отца. Василию тогда было восемнадцать, ей – тридцать два.

– Называть вас тетей Катей – смешно, а Екатериной Сергеевной – напыщенно, – заявил тогда юноша. – Надеюсь, у вас хватит чувства юмора на восприятие моих собственных вариаций вашего имени.

– Хватит, хватит, – заверила его она…

Прошло десять лет. Из утыканного иглами сопротивления окружающему миру паренька Василий превратился в странноватого молодого человека, прошедшего армейскую службу, не получившего никакого законченного образования и уверенного в собственной гениальности. После развода родителей он почти сразу ушел в армию, потом немножко пожил с матерью, всего пару месяцев, и, убедившись, что та ведет интенсивную личную жизнь, легко уговорил ее и отца давать ему деньги на аренду квартиры. Начав получать гонорары за участие в проекте, он оплачивал эту квартиру самостоятельно. По подсчетам Катерины, он вполне мог бы купить не только подержанную иномарку, но и недорогую квартирку, не в центре Москвы, конечно, но приличную и, главное, собственную. Однако Вася продолжал ездить на старой отцовской машине, жить в дешевой съемной квартире где-то в самом конце Алтуфьевского шоссе и одеваться отнюдь не в бутиках. Куда он девает деньги? Копит? Тратит на женщин? Или на азартные игры? Или на наркотики?

Она остановила машину возле кафе, где меню было маленьким, но изысканным.

– Давай зайдем выпьем кофе, – предложила Катерина.

Это было уловкой, Вася понимал, что вторая жена отца просто хочет ненавязчиво подкормить его, а Катерина точно знала, что он это понимает, но старается сохранить лицо.

– У вас что, дома кофе нет? – ехидно спросил он, соблюдая правила игры.

– Кофе есть, а вот такие салаты, как здесь подают, мне дома не приготовить, я даже не знаю, где такие продукты купить. И потом, я люблю морепродукты, а у твоего отца на них страшная аллергия, он даже запаха креветок и мидий не выносит, так что я не могу их в дом принести. Ну что, пойдем?

– Ну пошли, – со вздохом согласился он, изображая покорность.

Они сели за столик, сделали заказ, Катерина взяла только кофе и пирожное (как будто не она десять минут назад пела романсы об экзотических салатах, без которых жить не может), Василий попросил принести два салата и горячее.

– Расскажи мне историю про мальчика, – попросила она. – С самого начала и до конца.

– Зачем? Вы же ее отвергли как непригодную.

– Для нашей книги она действительно не годится, ей там не место. Но мне любопытно. Ты меня заинтриговал.

– Да ну? Ладно, слушайте. Мэтру такие истории, конечно, не по зубам, он человек ортодоксальный, но вы, Катрин, может, и поймете что-нибудь. Значит, попадает маленький мальчик под машину, его душа отлетает и разговаривает с богом…

… – Почему ты не захотела больше жить в той семье? У тебя были прекрасные родители, они дали бы тебе хорошее воспитание и достойное образование, ты могла бы сделать блестящую карьеру, стать богатым и благополучным мужчиной. Да, у них были некоторые… м-м-м… трудности интимного плана, дело чуть было не дошло до развода, когда тебе было пять лет, но теперь-то все наладилось. В чем же дело?

– Да ну, скучно это все. Сыном благополучных родителей я уже четыре раза была, – отвечает Душа ребенка, – два раза мальчиком и два раза девочкой. Я про эту жизнь уже все знаю. Я этих последних родителей специально выбирала, чтобы пережить опыт пятилетнего ребенка, родители которого стоят на грани развода. Ссоры там всякие, скандалы, подозрения и все такое. Что я хотела, то и получила, а дальше мне неинтересно, дальше я и так все знаю. Теперь выберу себе родителей, у которых я буду девочкой, а после меня родится еще один ребенок, который окажется тяжело больным, ну там инвалидом, или дауном, или еще что-нибудь в том же роде. Я хочу пережить опыт старшей сестры, которая была единственной и любимой, а потом сразу потеряла роль дочери и превратилась в бесплатную помощницу-прислугу, которую замечают постольку, поскольку она обслуживает второго ребенка, который приковывает к себе все внимание родителей и забирает всю их нежность и любовь. Представляешь, какая это травма для девочки? И как она с этим справится? Я хочу пережить этот опыт.