Сильные мира сего Дрюон Морис

Читать бесплатно другие книги:

В книге рассмотрены различные аспекты рубричной рекламы – одного из важнейших современных маркетинго...

Эта книга посвящена сказкотерапевтической коррекции самых распространенных психологических проблем с...

Книга приоткрывает завесу над темными страницами английской истории XIX века, той самой эпохи, котор...

Репринтное издание книги XIX века – галереи портретов российских царей, дополненное двумя портретами...

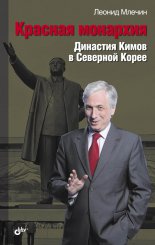

Эта книга – рассказ о подлинных и тщательно скрываемых от населения КНДР биографиях великих вождей: ...

В сборник вошли лучшие произведения Захара Оскотского в жанре публицистики, истории, футурологии. Ос...