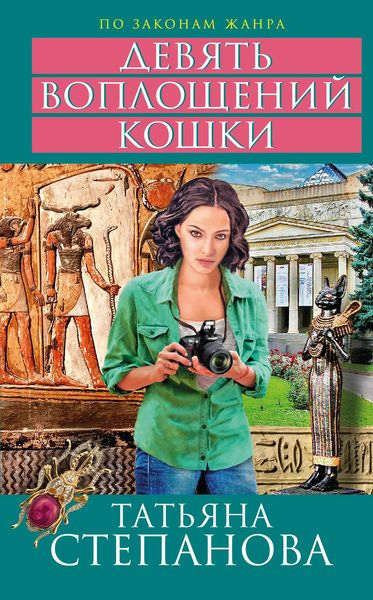

Девять воплощений кошки Степанова Татьяна

Идеальный порядок – это первостепенно.

Когда-то давно эту фразу Николай Григорьевич повторял и своей жене. Но жена ушла от него, едва лишь сыну Мише исполнилось тринадцать. И с тех пор в семье Тригорских про нее не упоминали.

Пока сын плескался в душе, Николай Григорьевич открыл новенькую электрическую духовку и извлек противень с жареным поросенком.

Какая же красота!

И создал же господь такую красоту – жареного порося!

Из холодильника Иван Григорьевич достал пакет виноградного сока и клюквенный морс. Спиртного он не употреблял. Даже пива в рот не брал. Товарищи по фонду, знакомые на работе удивлялись – как такой здоровый мужик совсем это дело не уважает?

– Уважаю, – отвечал Николай Григорьевич. – И всегда хорошую компанию поддержу. Но свое я уже выпил. У меня сын взрослый.

Михаил… нет, все же привычнее для него имя Майк Тригорский никогда не видел своего отца не только пьяным, но даже выпивши. Да и сам, глядя на отца, никогда не испытывал желания купить в магазине и «высосать» до дна банку пива.

В маленькой кухне за накрытым столом царили оживление и возбуждение.

– Хорош? – спросил отец, кивая на противень с «порося».

– Вкусный, с корочкой, пап, да?

– Прожарился ли, я его на три часа на 180 градусов ставил. А внутри-то знаешь что? В брюхе-то?

– Кишки. – Майк Тригорский налил себе морса и сел за стол.

– Каша гречневая. Самая что ни на есть правильная солдатская, походная еда. Каша, сынок, жиром свиным пропиталась. Сейчас язык проглотишь. Ну, откуда порося начнем – с жопки или с головы?

Тут надо заметить, что Николай Григорьевич никогда не ругался при сыне матом. Вообще дома бранных слов не употреблял. Но слово «жопа» было его любимым крепким словцом – он даже доказал это со словарем: литературное слово, сам Лев Толстой его в книге употреблял. Значит, можно.