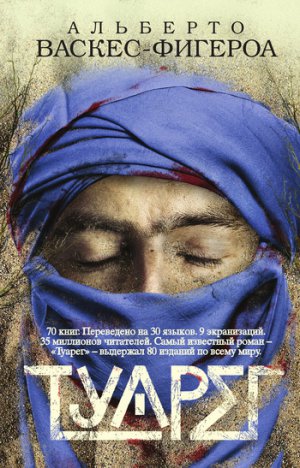

Туарег Васкес-Фигероа Альберто

Моему отцу посвящается

Аллах велик, хвала Ему.

Много лет тому назад, когда я был молод и ноги сами целыми днями носили меня по песку и камням, не чувствуя усталости, случилось так, что однажды мне сказали, что заболел мой младший брат. И хотя его и мою хайму[1] разделяли три дня пути, любовь к нему взяла верх над моей ленью, и я бесстрашно пустился в путь, поскольку, как уже сказал, был молод и силен и ничто не смущало мой дух.

Наступил вечер второго дня, когда я очутился среди высоких-превысоких барханов, в половине дня пути от могилы Сантона Омара Ибрагима. Я взобрался на один из них, надеясь увидеть какое-нибудь жилье, чтобы напроситься на ночлег. Однако так ничего и не увидел и потому решил остановиться и переночевать прямо там, укрывшись от ветра.

Луна, должно быть, взошла очень высоко – раз уж, на мою беду, Аллаху не было угодно, чтобы та ночь была безлунной, – когда меня разбудил такой нечеловеческий крик, что я обмер и сжался от ужаса в комок.

Лежу, значит, ни жив ни мертв, и тут этот жуткий вой раздается вновь, а следом такой поток жалоб и стенаний, что, подумалось мне, не иначе, как какой-то душе, мучающейся в аду, удалось с криком вырваться из-под земли.

И тут вдруг, чувствую, кто-то скребется в песке. Вскоре перестали, потом заскребли в другом месте, и так, по очереди, этот шум донесся до меня из пяти или шести мест. Раздирающие душу вопли все не смолкали, а страх так и держал меня в оцепенении и трепете.

Злоключения мои на том не закончились, ибо в какое-то мгновение я ощутил чье-то тяжелое дыхание, мне швырнули в лицо горсти песка, и да простят меня мои предки, если я признаюсь, что испытал такой жуткий страх, от которого вскочил и пустился наутек, словно за мной гнался сам Шайтан[2], демон, побитый камнями. И получилось так, что ноги мои не останавливались до тех пор, пока меня не осветило солнце, а за моей спиной не осталось ни следа от высоких барханов.

Добрался я, значит, до жилища моего брата, и тут Аллаху было угодно, чтобы он почувствовал себя гораздо лучше, а потому смог выслушать рассказ о моих ночных ужасах. И когда я описывал их, сидя у очага – вот как сейчас описываю вам, – один сосед растолковал мне, что это было, и поведал о том, о чем когда-то поведал ему его отец.

И вот что он сказал:

– Аллах велик. Хвала Ему.

Случилось так – а было это много лет тому назад, – что два могущественных семейства – Зайеды и Атманы – до такой степени возненавидели друг друга, что кровь и одних, и других проливалась столько раз, что ею можно было выкрасить их одежды и даже скот до конца дней. И вот когда погиб последний – молодой Атман, – его семья возжаждала отмщения.

А тут как раз среди барханов, где ты заночевал, недалеко от могилы Сантона Омара Ибрагима, стояла хайма Зайедов. Правда, все мужчины в ней уже умерли, остались только мать с сыном, которые жили в спокойствии, поскольку даже в этих семьях, питавших друг к другу такую ненависть, нападать на женщину по-прежнему считалось недостойным.

И все же вышло так, что однажды ночью явились их враги и, связав бедную мать, которая стонала и плакала, унесли с собой малыша, намереваясь живьем закопать его в один из барханов.

Крепкими были веревки, но ведь известно, что нет ничего сильнее материнской любви, поэтому женщина сумела их разорвать. Однако, когда она выбралась наружу, вокруг уже не было ни души, и ее взору предстала только бесконечная череда высоких барханов. Она стала метаться от одного к другому, копая песок то тут, то там, издавая стоны и зовя своего сына, зная, что он вот-вот задохнется и только она может его спасти. За этим занятием застал ее рассвет.

Так продолжалось один день, и другой, и третий, ибо Милосердный Аллах ниспослал ей безумие, дабы она меньше страдала, не осознавая, сколько злобы существует в людях.

И больше об этой несчастной женщине не было никаких известий. Говорят, будто ночью дух ее бродит по барханам недалеко от могилы Сантона Омара Ибрагима и все так же ищет и стонет. Верно, так и есть, коли ты, пребывавший в неведении, заночевав там, встретился с нею.

Хвала Милосердному Аллаху, который позволил тебе остаться невредимым и продолжить свой путь, за то, что сейчас ты находишься здесь с нами, у очага.

Хвала Ему.

Завершив свой рассказ, старик глубоко вздохнул и, повернувшись к самым молодым, которые впервые слушали древнюю повесть, добавил:

– Видите, ненависть и раздоры между семьями не приводят ни к чему иному, как к страху, безумию и смерти, и правда то, что за многие годы, в течение которых я сражался вместе со своими против наших давних северных врагов – Ибн-Азизов, я так и не увидел ничего хорошего, что послужило бы тому оправданием, ибо в ответ на разбой с одной стороны следует разбой с другой. Погибших ведь не вернешь, они лишь влекут за собой новые смерти, и в хаймах не остается сильных рук, а дети вырастают, так и не услышав отцовского голоса.

Несколько минут никто не произносил ни слова: необходимо было обдумать поучение, содержавшееся в истории, только что рассказанной старым Суилемом. Было бы неправильно тут же забыть его, поскольку тогда не стоило и беспокоить столь уважаемого человека, укоротившего время своего сна и обременившего себя ради слушателей.

Наконец Гасель, который уже не раз слышал старинное предание, жестом показал, что всем пора спать, а сам, как у него было заведено по вечерам, пошел проверить, собран ли скот, выполнили ли рабы его указания, почивает ли мирно семья и все ли в порядке в его небольшой «империи», включавшей в себя четыре шатра из верблюжьих шкур, полдюжины шериб, сплетенных из тростника, колодец, девять пальм, горстку коз и верблюдов.

Затем он не спеша поднялся на высокую и твердую дюну, защищавшую его лагерь от восточных ветров, и осмотрел при свете луны остальные пределы своей «империи»: бесконечное пространство пустыни, в которой он, Гасель Сайях, был безраздельным властителем, будучи единственным обосновавшимся там имохагом[3], да к тому же хозяином единственного известного колодца.

Ему нравилось садиться на вершину дюны и возносить благодарность Аллаху за тысячи милостей, которыми тот часто осыпал его голову. За то, что ниспослал ему замечательную семью, рабы здоровы, со скотиной все в порядке, пальмы плодоносят, а самое главное – что позволил ему родиться среди благородных воинов могучего народа Кель-Тальгимус, «Народа Покрывала», неукротимых имохагов, которых все прочие смертные знали под именем туарегов.

На юге, востоке, севере или западе ничего не было. Ничего, что могло бы ограничить власть Гаселя Охотника, мало-помалу удалившегося от населенных пунктов, чтобы обосноваться в самом дальнем краю пустыни, там, где он мог остаться наедине со своими дикими животными: быстроногими аддаксами[4], которые по несколько дней осматриваются на равнине, муфлонами[5] с высоких гор, напоминающими острова среди необъятных морей песка, дикими ослами, кабанами, газелями и бесчисленными стаями перелетных птиц.

Гасель бежал от наступающей цивилизации, от власти захватчиков и от хладнокровного истребления животных пустыни. Всей Сахаре было известно гостеприимство Гаселя Сайяха, не имевшее себе равных от Томбукту[6] до берегов Нила, хотя караваны работорговцев и «безумных охотников», отважившихся проникнуть на его территорию, обычно ждал самый яростный прием.

– Отец учил меня, – говорил он, – убивать не больше одной газели, пускай даже стадо убежит и потом придется за ним гнаться трое суток. Я-то восстановлю силы за три дня пути, а вот жизнь напрасно загубленной газели уже не вернуть.

Гасель явился свидетелем того, как французы истребили антилоп на севере, муфлонов – на большей части Атласских гор и прекрасных аддаксов – в хамаде[7], на другой стороне большой секии, которая тысячи лет назад была полноводной рекой. Вот поэтому он и облюбовал себе край каменистых равнин, бескрайних песков и прорезающих небо гор в четырнадцати днях пути от Эль-Акаба[8], потому что никто, кроме него, не претендовал на самые суровые земли самой суровой из пустынь.

Канули в вечность славные времена, когда туареги нападали на караваны или с улюлюканьем атаковали французских военных. Миновали также дни разбоя, сражений и смерти, когда они вихрем носились по равнине, гордясь тем, что их называют бандитами пустыни и хозяевами песков Сахары, с юга Атласских гор до берегов Чада. Забылись братоубийственные войны и набеги, о которых старики сохранили приятные и далекие воспоминания. Наступили годы заката расы имохагов, потому что кое-кто из ее самых отважных воинов стал водить грузовики, работая на французского хозяина, служить в регулярной армии или продавать ткани и сандалии туристам в рубашках кричащих расцветок.

В тот день, когда двоюродный брат Гаселя Сулейман покинул пустыню, чтобы жить в городе, день-деньской перевозить кирпич, перепачкавшись в цементе и известке, в обмен на деньги, он понял, что должен бежать и стать последним туарегом-одиночкой.

Так он оказался здесь, а с ним и его семья. Тысячу и один раз Гасель благодарил Аллаха, ибо за все эти годы, которым он уже даже потерял счет, не было такой ночи – там, в одиночестве на вершине его дюны, – когда бы он пожалел о принятом решении.

За это время в мире успели произойти странные события: благодаря редким путникам, до него доходили весьма неопределенные слухи, и он радовался, что не наблюдал этого вблизи, поскольку запоздавшие вести говорили о смерти и войне, о ненависти и голоде, о больших переменах, протекавших с каждым разом все быстрее. Переменах, которые, похоже, никому не приносили удовлетворения и не сулили ничего хорошего.

Однажды ночью, когда Гасель сидел на этом же месте, созерцая звезды, которые столько раз указывали ему путь, он вдруг обнаружил новую – мерцающую и быструю, бороздившую небо решительно и настойчиво: ничего похожего на сумасшедший стремительный полет блуждающих звезд, внезапно падающих в никуда. Впервые в жизни у него от ужаса застыла в жилах кровь, ибо ни в его памяти, ни в памяти предков, ни в преданиях или легендах не существовало ничего, что говорило бы о такой звезде, которая ночь за ночью возвращалась, следуя по одному и тому же пути. В последующие годы к ней присоединилось еще и множество других – прямо-таки свора гончих, явившихся, дабы нарушить вековой покой небес.

Что это могло значить, он так и не выяснил. Ни он, ни старик Суилем – отец почти всех рабов, такой старый, что еще дед Гаселя купил его уже взрослым мужчиной в Сенегале:

– Никогда звезды не бегали, как сумасшедшие, по небесам, хозяин, – сказал он. – Никогда. Это может означать, что наступает конец веков.

Гасель спросил об этом одного путешественника, который не смог дать ему ответа. Он спросил второго, который неуверенно предположил:

– Думаю, это дело рук французов.

Но он не согласился, поскольку, хотя был и наслышан о достижениях французов, не считал их настолько безумными, чтобы тратить время на то, чтобы еще больше заполнить небо звездами.

– Должно быть, это какой-то божественный знак, – сказал он себе. – Таким способом Аллах хочет указать нам на что-то, но… на что?

Он попытался отыскать ответ в Коране, однако там не содержалось упоминания о звездах, проносившихся по математически заданной траектории. Со временем он привык к ним и к их перемещению, но это вовсе не означало, что он о них забыл.

В прозрачном воздухе пустыни, во тьме, царившей на земле – на сотни километров вокруг ни единого огонька, – создавалось впечатление, что звезды спускаются и падают, чуть ли не касаясь песка, и Гасель часто протягивал руку, словно и впрямь мог коснуться мигающих огней кончиками пальцев.

Вот так он долгое время проводил наедине со своими мыслями, а затем не спеша спускался вниз, чтобы в последний раз взглянуть на скотину, на лагерь и удалиться на покой, убедившись в том, что его маленькому миру не угрожают ни голодные гиены, ни хитрые шакалы.

У входа в свой шатер, самый большой и удобный в лагере, он на несколько мгновений останавливался и прислушивался. Если не завывал ветер, тишина становилась такой плотной, что даже давила на уши.

Гасель любил эту тишину.

Каждое утро старик Суилем или кто-нибудь из его внуков седлал любимого дромадера[9] своего хозяина, имохага Гаселя, и оставлял у входа в его шатер.

Каждое утро туарег брал винтовку, садился верхом на своего белого длинноногого мехари[10] и отправлялся на все четыре стороны в поисках добычи.

Гасель любил своего белого дромадера, как только житель пустыни способен любить животное, от которого зачастую зависит его жизнь, и тайком, когда никто не мог его услышать, разговаривал с ним вслух, словно тот его понимал, в шутку называя Р’Ораб (Ворон), намекая на его белейшую шерсть, нередко сливавшуюся с песком, когда на фоне бархана верблюд становился невидимым.

Не было мехари быстрее и выносливее по эту сторону Таманрассет[11]. Один богатый торговец, хозяин каравана в триста голов, предлагал за него Гаселю пять верблюдов на его выбор, но он не согласился.

Гасель знал, что, если когда-нибудь по какой-либо причине во время очередного из его одиночных странствований с ним что-то случится, Р’Ораб окажется единственным верблюдом на свете, способным доставить его обратно в лагерь самой темной ночью.

Он нередко засыпал, убаюканный покачиванием в седле и сморенный усталостью. Семья не раз находила его у входа в хайму и укладывала в постель.

Французы утверждали, что верблюды – животные глупые, жестокие, мстительные и подчиняются только крикам и ударам. Однако настоящему имохагу было известно, что хороший дромадер пустыни, особенно если это чистокровный мехари, да еще ухоженный и обученный, может оказаться таким же сообразительным и верным, как собака, и конечно же в тысячу раз более полезным в краю песка и ветра.

Французы относились одинаково ко всем дромадерам в любое время года, не понимая, что в период течки животные становятся раздражительными и опасными, особенно если с восточными ветрами жара усиливается. Вот поэтому французы никогда не были хорошими всадниками пустыни и не смогли покорить туарегов, которые в эпоху столкновений и набегов всегда наносили им поражение, несмотря на превосходство противника в численности и вооружении.

И лишь когда французы захватили оазисы и колодцы, укрепили своими пушками и пулеметами немногочисленные водопои на равнине, свободным и непокорным всадникам, «Детям Ветра», пришлось сдаться тому, что испокон веков было их врагом: жажде.

Однако французы не испытывали гордости, одержав победу над Народом Покрывала, потому что на самом деле им не удалось победить их в открытой войне. Их сенегальские негры, грузовики и даже их танки оказались бесполезными в пустыне, где от края до края господствовали туареги с их мехари.

Туареги были немногочисленны и разрозненны, тогда как солдаты прибывали из метрополии или колоний, точно полчища саранчи. Настал такой день, когда в Сахаре без разрешения Франции не могли попить ни верблюд, ни мужчина, ни женщина, ни ребенок.

В тот день имохаги, которые устали смотреть, как умирают их семьи, сложили оружие.

С того момента они были народом, приговоренным к забвению, нацией, у которой не было никакого смысла существования, поскольку исчезло то, что составляло смысл ее существования, – война и свобода.

Оставались еще отдельные семьи, такие как семья Гаселя, затерявшиеся в просторах пустыни, но это были уже не группы гордых и полных собственного достоинства воинов, а мужчины, которые сохранили мятежность духа, зная наперед, что им никогда больше не быть грозным «Народом Покрывала», «Меча» или «Копья».

И все-таки имохаги по-прежнему являлись хозяевами пустыни от хамады до эрга[12] или до высоких гор, которые хлестал ветер, потому что настоящая пустыня – это не разбросанные по ней колодцы, а те тысячи квадратных километров, которые простираются вокруг них. Вдали же от воды не существовало французов, сенегальцев аскари[13], даже бедуинов, ибо эти последние, тоже будучи знатоками песчаных и каменистых пустынь, передвигались только известными путями, от колодца к колодцу, от селения к селению, страшась неизвестности больших расстояний.

Лишь туареги, в особенности туареги-одиночки, не испытывали страха перед «пустой землей» – той, которая была всего лишь белым пятном на карте. Там в знойный полдень от жары вскипала кровь, не рос и самый неприхотливый из кустарников, и даже перелетные птицы огибали эти места, пролетая на высоте несколько сотен метров.

Гасель дважды за свою жизнь пересек одно из пятен «пустой земли». Первый раз это было вызовом: он хотел доказать, что является достойным потомком легендарного Турки; а второй – уже будучи мужчиной, хотел доказать самому себе, что по-прежнему остался тем же Гаселем, который был способен рискнуть жизнью в юношеские годы.

Ад солнца и жары, пекло, где впору впасть в отчаяние и сойти с ума, странным образом завораживали Гаселя. Это притяжение возникло однажды вечером, много лет назад, когда он впервые услышал у очага рассказ о великом караване и его семистах участниках и двух тысячах верблюдов, проглоченных «белым пятном». В итоге ни один человек или животное так никогда и не вернулись обратно.

Караван направлялся из Гао[14] в Триполи[15] и считался самым большим караваном, когда-либо снаряженным богатыми купцами-хауссами. Вели его самые опытные знатоки пустыни, а специально отобранные мехари везли на себе целое состояние: слоновую кость, эбеновое дерево, золото и драгоценные камни.

Один дальний родственник Гаселя, от которого ему досталось в наследство имя, охранял его со своими людьми – и тоже сгинул, будто его никогда на свете и не было.

Много было тех, кто в последующие годы пускался в безрассудную авантюру – на поиски следов каравана в тщетной надежде завладеть сокровищами, которые, согласно неписаному закону, принадлежат тому, кто способен отнять их у песков. Однако пустыня ревниво хранила свой секрет. Песку ничего не стоит взять и засыпать целиком города, крепости, оазисы, людей и верблюдов. Должно быть, нежданно-негаданно он с силой налетел, подхваченный своим союзником – ветром, и обрушился на путников, захватив их в плен и превратив в еще один бархан среди миллионов барханов эрга.

Никто не мог сказать, сколько людей погибло впоследствии, увлекшись мечтой о легендарном пропавшем караване. Старики не уставали внушать молодым, чтобы те отказались от столь безумной затеи.

– То, что пустыня берет себе, принадлежит ей, – говорили они. – Да хранит того Аллах, кто попытается отнять у нее ее добычу…

Гаселю страшно хотелось всего лишь раскрыть эту тайну – узнать, по какой причине бесследно исчезло столько животных и людей. Когда он впервые оказался в сердце одной из «пустых земель», то понял это, ибо можно было себе представить, как в сей горизонтальной бездне легко растворились бы не то что семьсот – семь миллионов человеческих существ. Было бы странно, если бы хоть кто-то выбрался оттуда живым.

Гасель выбрался. Дважды. Однако имохагов, подобных ему, было немного. Поэтому «Народ Покрывала» уважал Гаселя, одинокого «Охотника», имохара, господствовавшего на территории, на которую никто больше и не претендовал.

Они появились возле его хаймы однажды утром. Старик находился на самом пороге смерти, а юноша, который два дня перед этим тащил его на спине, смог лишь прошептать несколько слов, прежде чем упал без чувств.

Гасель приказал, чтобы для них приготовили лучший из шатров. Его рабы и дети ухаживали за ними день и ночь, отчаянно сражаясь за то, чтобы, вопреки всякой логике, они остались в мире живых. Без верблюдов, без воды, без проводников, не принадлежа ни к одному из племен пустыни – просто чудо Небес, что им удалось выжить, притом что в последние дни дул тяжелый и удушающий сирокко[16].

Путники, как он понял, больше недели бесцельно блуждали среди барханов и камней. Они не могли сказать, откуда пришли, кто они такие и куда держали путь. Словно вдруг свалились с одной из бегущих звезд. Гасель навещал их утром и вечером, заинтригованный их городским видом, их одеждой, столь не подходящей для странствования по пустыне, и теми фразами, которые они произносили во сне на таком чистом арабском языке, что расшифровать их туарегу было не по силам.

Наконец на исходе третьего дня очнулся юноша, который тут же поинтересовался, далеко ли еще до границы.

Гасель взглянул на него с удивлением.

– Границы? – повторил он. – Какой границы? Пустыня не имеет границ… По крайней мере, ни одной, мне известной.

– И все же, – настаивал тот, – должна существовать граница. Она где-то здесь…

– Французам не нужны границы, – заметил Гасель. – Они и так господствуют во всей Сахаре, от края до края.

Незнакомец приподнялся на локте и посмотрел на него с изумлением.

– Французам? – переспросил он. – Французы уже несколько лет, как ушли… Теперь мы независимы, – добавил он. – Пустыня образована свободными и независимыми странами. Ты что, этого не знал?

Гасель на несколько секунд задумался. Кто-то однажды говорил ему, что где-то на севере разгорается война, в которой арабы намереваются скинуть иго руми[17], однако он не придал этому факту особого значения, поскольку война разгоралась еще с тех времен, которые помнил его дед. Для него быть независимым означало в одиночку бродить по своей территории, к тому же никто не потрудился прийти и сообщить ему, что теперь он принадлежит новой стране.

Туарег отрицательно помотал головой.

– Нет. Не знал, – признался он смущенно. – И что существует граница – тоже. Кто способен прочертить границу в пустыне? Кто помешает ветру переносить песок с одной стороны на другую? Кто помешает людям ее пересечь?

– Солдаты.

Гасель изумленно посмотрел на гостя:

– Солдаты? В мире не найдется столько солдат, сколько нужно для охраны границы в пустыне… Да и солдаты ее боятся. – Он слегка улыбнулся под покрывалом, скрывавшим его лицо, которое он никогда не показывал чужим людям. – Лишь мы, имохаги, не боимся пустыни. Здесь солдаты – все равно что пролитая вода: их поглотит песок.

Молодой человек хотел что-то сказать, но туарег заметил, что тот утомился, и заставил его откинуться на подушки.

– Не напрягайся, – попросил он. – Ты слаб. Завтра поговорим, и, возможно, твой друг будет чувствовать себя лучше. – Он оглянулся на старика, и впервые заметил, что тот не так стар, как показалось ему вначале, хотя волосы его были белы и редки, а лицо избороздили глубокие морщины. – Кто он такой? – поинтересовался он.

Несколько секунд юноша колебался. Прикрыл глаза и тихо проговорил:

– Ученый. Изучает историю наших самых далеких предков. Мы направлялись в Даджьбадель, но наш грузовик сломался.

– Даджьбадель находится очень далеко… – заметил Гасель, но юноша уже погрузился в глубокий сон. – Далеко-далеко на юге… Я до него так и не добрался.

Он бесшумно вышел и, оказавшись на воздухе, испытал ощущение пустоты в желудке, что-то вроде предчувствия, которое раньше никогда его не охватывало. Что-то в этих двух мужчинах, безобидных с виду, вызывало тревогу. Они не были вооружены, их облик тоже не внушал каких-либо опасений, однако вокруг них веяло страхом, и вот этот самый страх он и уловил.

«Изучает историю наших предков…» – сказал юноша, однако лицо его спутника носило на себе печать такого глубокого страдания, которая не могла появиться за одну неделю голода и жажды в пустыне.

Гасель посмотрел в сторону надвигающейся ночи и попытался найти в ней ответы на свои вопросы. Душа туарега и тысячелетние традиции пустыни кричали ему, что он поступил правильно, предоставив путникам свой кров, ибо гостеприимство было первой заповедью неписаного закона имохагов. Но инстинкт человека, привыкшего действовать по наитию, и шестое чувство, не раз спасавшее его от смерти, шептали, что он играет с огнем и что пришельцы подвергают опасности покой, который стоил ему стольких усилий.

Рядом с ним появилась Лейла. Он обрадовался ее присутствию, любуясь дивной юной красотой темнокожей женщины-девочки, ставшей его женой вопреки мнению стариков, которые считали неправильным, что имохар столь знатного рода сочетается законным браком с представительницей презираемой касты рабов акли.

Она присела рядом, посмотрела на него в упор своими огромными черными глазами, всегда полными жизни и внутреннего света, и мягко спросила:

– Тебя беспокоят эти люди, правда?

– Не они… – задумчиво ответил он. – А то, что их сопровождает, словно тень или запах.

– Они прибыли издалека. А все, что приходит издалека, выводит тебя из равновесия, потому что моя бабка предсказала, что ты умрешь не в пустыне. – Она робко протянула руку и коснулась его руки. – Моя бабка часто ошибалась, – добавила она. – Когда я родилась, она предсказала мне печальное будущее, а я вот вышла замуж за знатного человека, почти за принца.

Он ласково улыбнулся:

– Я помню, как ты родилась. Это было не больше пятнадцати лет назад… Твое будущее еще и не начиналось…

Его огорчило, что он ее расстроил, ведь он ее любил, и хотя имохагу не пристало быть излишне ласковым в обращении с женщинами, она была матерью самого младшего из его сыновей. Поэтому он в свою очередь раскрыл ладонь и взял ее руку в свою.

– Наверно, ты права, и старая Кальсум ошибалась, – проговорил он. – Никто не может заставить меня покинуть пустыню и умереть вдали от нее.

Они долгое время сидели молча, созерцая ночь, и он почувствовал, как его вновь охватило чувство покоя.

Что правда, то правда: негритянка Кальсум за год предсказала болезнь, которая унесла в могилу его отца. Предсказала она и великую засуху, которая истощила колодцы, оставила пустыню без пучка травы и уморила жаждой сотни животных, с рождения привыкших к жажде и засухе. Впрочем, правдой было и то, что старая рабыня часто просто молола языком, а ее видения больше смахивали на измышления дряхлого ума, чем на настоящие предсказания.

– Что находится по другую сторону пустыни? – спросила Лейла после долгого молчания. – Я никогда не была дальше гор Хуэйлы.

– Люди, – прозвучало в ответ. – Много людей. – Гасель задумался, вспоминая, что он видел в Эль-Акаб и северных оазисах, и неодобрительно покачал головой. – Им нравится сбиваться в кучу на небольшом пространстве или в тесных и вонючих домах. Они кричат и шумят без причины, воруя и обманывая друг друга. Они – словно скот, который может жить только в стаде.

– Почему?

Ему хотелось бы ответить, потому что восхищение, которое испытывала к нему Лейла, вызывало у него гордость, однако он не знал ответа. Он был имохагом, который родился и вырос в уединении огромных пустых пространств, и, как он ни пытался, у него в голове не укладывалась мысль о добровольном желании людей сбиваться в стадо, к которому, судя по всему, проявляли склонность мужчины и женщины других племен.

Гасель с удовольствием принимал гостей и любил, когда все собирались вокруг очага, чтобы рассказывать старые истории и обсуждать мелкие происшествия повседневной жизни. Но затем, когда огонь прогорал и черный верблюд, привозивший на своем хребте сон, неслышно и невидимо пересекал лагерь, каждый удалялся в свой отдельно стоявший шатер – жить своей жизнью, глубоко дышать, наслаждаться тишиной.

В Сахаре у каждого человека есть время, покой и обстановка, необходимые для того, чтобы найти самого себя, смотреть вдаль или внутрь себя, изучать окружающую природу и размышлять обо всем, что узнаешь из священных книг. А там, в городах, селениях и даже в крошечных берберских деревушках, нет ни покоя, ни времени, ни пространства. Там можно ошалеть от шума и чужих проблем, голосов и ссор посторонних людей. Создается впечатление, будто то, что происходит с другими, гораздо важнее того, что может происходить с тобой.

– Не знаю… – неохотно признался он в итоге. – Я так и не смог выяснить, почему им нравится так поступать: сбиваться в толпу и жить, завися друг от друга. Не знаю… – повторил он. – Я не встречал человека, которому это было бы доподлинно известно.

Девушка долго смотрела на него. Возможно, ее удивило, что у человека, который был центром ее жизни и у которого она научилась всему, что стоило знать, не нашлось ответа на один из ее вопросов. Сколько она себя помнила, Гасель был для нее всем: сначала хозяином, на которого девочка из расы рабов акли взирала почти как на божество, абсолютного повелителя ее жизни и имущества, повелителя жизни ее родителей, ее братьев, их животных и всего сущего в ее вселенной.

Затем он стал мужчиной, который однажды, когда она достигла половой зрелости и у нее появились первые месячные, сделал ее женщиной: позвал в свой шатер и овладел, заставив стонать от удовольствия, как – она слышала по ночам, когда дул западный ветер, – стонали другие рабыни, и наконец стал возлюбленным, который в считаные мгновения переносил ее в рай. Настоящим повелителем, еще в большей степени, чем когда был хозяином, ибо теперь он также владел и ее душой, и ее желаниями, вплоть до самого сокровенного и забытого из ее инстинктов.

Она не сразу заговорила, а когда было собралась что-то сказать, ее прервал старший сына мужа, прибежавший из самой дальней шерибы.

– Верблюдица собралась рожать, отец, – сказал он. – А поблизости рыщут шакалы…

Он понял, что призраки его страхов обретают плоть, когда заметил на горизонте столб пыли: он поднимался вверх и надолго застывал в воздухе, поскольку в полдень на равнине нельзя было уловить ни малейшего дуновения ветерка. Машины – ибо, судя по скорости, с которой они приближались, это были механические средства передвижения – оставляли после себя в прозрачном воздухе пустыни грязный след дыма и земли.

Затем возникло слабое жужжание моторов, позже превратившееся в рев, распугавший вяхирей[18], фенеков[19] и змей и завершившийся визгом тормозов, раздраженными голосами и громкими командами. Машины остановились, взметая за собой пыль и грязь, в каких-нибудь пятнадцати метрах от лагеря.

При их появлении замерла жизнь и всякое движение. Взгляд туарега, его жены, его детей, его рабов и даже его животных был прикован к столбу пыли и темно-бурым механическим чудовищам. Малыши и животные в испуге попятились, в то время как рабыни бросились прятаться в глубине шатров – подальше от чужих глаз.

Гасель не спеша выступил вперед, закрыв лицо покрывалом – отличительным знаком его положения знатного имохага, уважающего свои традиции, и остановился на полпути между пришельцами и самой большой хаймой, словно желая сказать без слов, что им не следует двигаться дальше, пока он не даст своего разрешения и не примет их как гостей.

Первым делом он обратил внимание на грязносерый цвет солдатской формы, покрытой потом и пылью, металлический блеск ощетинившихся винтовок и пулеметов и резкий запах, исходивший от ботинок и ременного снаряжения. Затем его взгляд с недоумением остановился на рослом человеке в синей хайке и растрепанном тюрбане. Он узнал в нем Мубаррака бен-Сада, имохага, принадлежавшего к «Народу Копья», одного из самых опытных и добросовестных следопытов пустыни, почти столь же знаменитого в здешних краях, как сам Гасель Сайях, Охотник.

– Метулем, метулем, – поприветствовал он.

– Аселам алейкум, – ответил Мубаррак. – Мы разыскиваем двоих мужчин… Двоих чужаков…

– Они мои гости, – невозмутимо ответил он, – и им нездоровится.

Офицер, который, судя по всему, командовал отрядом, сделал несколько шагов вперед. На его обшлаге блеснули звезды, когда он протянул руку, чтобы отстранить туарега, однако тот жестом остановил его, преградив путь к лагерю.

– Они мои гости, – повторил он.

Офицер взглянул на него с недоумением, словно не понимая, о чем он ему толкует, и тут Гасель догадался, что этот человек не из пустыни: его жесты и манеры говорили о далеких мирах и городах.

Он повернулся к Мубарраку, и тот все понял, потому что перевел взгляд на офицера.

– Гостеприимство для нас священно, – пояснил он. – Этот закон древнее Корана.

Военный со звездами на обшлагах несколько секунд постоял в нерешительности, словно не веря, что ему предлагают столь абсурдное объяснение, и вознамерился продолжить путь.

– Я представляю здесь закон, – отрезал он. – И другого закона не существует.

Он уже миновал Гаселя, когда тот с силой схватил его за предплечье и заставил обернуться и посмотреть себе в глаза.

– Традиция существует тысячу лет, а ты – всего лишь пятьдесят, – отрывисто проговорил туарег. – Оставь в покое моих гостей!

По знаку военного щелкнули затворы десятка винтовок. Туарег увидел, что дула нацелены ему в грудь, и понял, что всякое сопротивление бесполезно. Офицер резким движением отстранил вцепившуюся в него руку и, вынув пистолет из кобуры, висевшей на поясе, направился дальше – к самому большому шатру.

Он исчез в нем, и через минуту раздался выстрел. Офицер вышел и махнул солдатам, которые побежали к нему. Потом они появились вновь, таща за собой старика, который тряс головой и тихо плакал, словно после долгого сладостного сна очнулся в жестокой действительности.

Они прошли мимо Гаселя и взобрались в грузовик. Сев в кабину, офицер сурово взглянул на него и несколько секунд колебался. Гасель уже начал опасаться, что предсказание старой Кальсум не исполнится и его убьют прямо здесь, посреди равнины, но тот наконец подал знак водителю, и грузовики отбыли в том же направлении, откуда приехали.

Мубаррак, имохаг из «Народа Копья», вспрыгнул в последнюю машину, и его глаза неотрывно смотрели на туарега, пока того не заслонило облако пыли. Ему хватило этих секунд, чтобы уловить, что происходило в уме Гаселя, и он почувствовал страх. Нехорошо унижать имохара из «Народа Покрывала». Ему это было известно. Нехорошо унижать его и оставлять в живых.

Однако убивать его и развязывать войну между братскими племенами тоже нельзя. У Гаселя Сайяха есть друзья и родственники, которым пришлось бы вступить в схватку – кровью отомстить за кровь того, кто всего лишь попытался заставить уважать древние законы пустыни.

Гасель стоял не шелохнувшись, глядя в сторону удалявшегося конвоя, пока пыль и шум окончательно не рассеялись вдали. Затем медленно направился к большой хайме, перед которой уже столпились его дети, жена и рабы. Еще перед тем, как войти, он знал, что там увидит. Молодой человек лежал на том же самом месте, где он его оставил после беседы, с закрытыми глазами: смерть настигла его во сне. На лбу у него появился небольшой красный кружок. Он долго смотрел на убитого со скорбью и яростью, а затем позвал Суилема.

– Похорони его, – попросил он. – И подготовь моего верблюда.

Впервые в жизни Суилем не выполнил приказ хозяина – и спустя час вошел в шатер и бросился к его ногам, норовя поцеловать сандалии.

– Не делай этого! – взмолился он. – Ты ничего не добьешься.

Гасель с досадой отодвинул ногу.

– Ты считаешь, что я должен терпеть подобное оскорбление? – хрипло спросил он. – Считаешь, что я буду по-прежнему жить в мире с самим собой, позволив убить одного из моих гостей и увести другого?

– А что еще тебе оставалось делать? – возразил тот. – Тебя бы убили.

– Я это знаю. Зато теперь я могу отомстить за оскорбление.

– И чего ты этим добьешься? – не унимался негр. – Вернешь мертвому жизнь?

– Нет. Но я напомню им, что нельзя безнаказанно оскорблять имохага. Вот в чем разница между людьми твоей расы и моей, Суилем. Вы, акли, сносите оскорбления и гнет, вас устраивает рабское положение. У вас это в крови, от отцов к детям, из поколения в поколение. И вы всегда будете рабами. – Он сделал паузу и задумчиво провел рукой по длинной сабле, которую извлек из сундука, в котором хранил свои самые ценные вещи. – Однако мы, туареги, свободная и воинственная раса, которая осталась такой, потому что никогда не мирилась ни с унижениями, ни с оскорблениями. – Он покачал головой. – А сейчас не время меняться.

– Но их же много, – возразил тот. – И они сильны.

– Верно, – согласился туарег. – Так и должно быть. Только трус дает отпор тому, кто, насколько ему известно, слабее его, потому что такая победа никогда не прибавит ему благородства. И только глупец дерется с равным, потому что в этом случае исход сражения решает лишь чистая случайность. Имохаг, настоящий воин моей расы, всегда должен противостоять тому, кто сильнее его, ибо, если ему улыбнется победа, его усилие окупится тысячу раз, и он сможет продолжить свой путь, гордясь самим собой.

– А если тебя убьют? Что будет с нами?

– Если меня убьют, мой верблюд галопом поскачет прямо в рай, обещанный Аллахом. Ведь написано же, что тому, кто умрет в справедливой битве, обеспечена Вечность.

– Но ты не ответил на мой вопрос, – настаивал негр. – Что будет с нами? С твоими детьми, твоей женой, твоим скотом и твоими слугами?

На лице Гаселя было написано: чему быть, того не миновать.

– Разве я доказал, что могу их защитить? – спросил он. – Раз я позволяю убить одного из своих гостей, может, мне следует примириться с убийством моей семьи? – Он наклонился и властным взмахом руки приказал ему встать. – Иди и подготовь моего верблюда и оружие, – попросил он. – Я отправлюсь на рассвете. Затем ты займешься тем, что снимешь лагерь и увезешь мою семью дальше, в гвельту Хуэйлы, – туда, где умерла моя первая жена.

Наступил рассвет. Его опередил ветер.

Ветер всегда был предвестником зари на равнине, и его ночное завывание, казалось, перерастало в горький плач за час до того, как первый луч света появлялся на небе за скалистыми склонами Хуэйлы.

Он прислушался, разглядывая потолок хаймы, такие знакомые полоски, и тут, будто наяву, перед его глазами возникла картина: шары перекати-поля, несущиеся по песку и камням, всегда охваченные спешкой, всегда готовые за что-нибудь зацепиться, обрести пристанище, где можно будет найти приют и прекратить свое извечное бесцельное путешествие из одного конца Африки в другой.

С молочным светом зари, пропущенным сквозь фильтр мельчайших рассеянных частиц пыли, шары возникали из ниоткуда, словно привидения, собирающиеся напасть на людей и животных, чтобы тут же исчезнуть – так же, как появились, – канув в бесконечное ничто безграничной пустыни.

«Где-то должна существовать граница. Я уверен…» – сказал он тогда с отчаянной тоской в голосе. И вот теперь он мертв.

Прежде никто не говорил Гаселю о границах, потому что в пределах Сахары их никогда не существовало.

«Какая граница задержала бы песок или ветер?»

Он обратил лицо в сторону ночи и попытался осмыслить случившееся, но не смог. Эти люди не были преступниками, и все же одного из них похоронили, а другого увели неизвестно куда. Никого не следует убивать так хладнокровно, каким бы ни было его преступление.

И тем более спящего, находящегося под защитой и в доме имохара.

Что-то странное было в этой истории, однако Гаселю никак не удавалось понять что именно. Одно было ясно: нарушен самый древний закон пустыни, а этого ни один имохаг допустить не мог.

Он вспомнил старую Кальсум, и ледяная рука страха сдавила ему затылок. Затем он склонился над Лейлой: ее открытые бессонные глаза блестели в полутьме, отражая вспышки угасавшего костра, – и почувствовал к ней жалость, к ее неполным пятнадцати годам и к пустым ночам, которые наступят, когда он уедет. А еще почувствовал жалость к себе самому: представив, какими пустыми будут его ночи, когда ее не окажется рядом.

Он погладил ее по волосам и заметил, что она, испытывая благодарность за эту ласку, как это бывает с животными, еще шире распахнула свои огромные глаза испуганной газели.

– Когда ты вернешься? – проговорила она, скорее умоляя, нежели спрашивая.

Он покачал головой:

– Не знаю. Когда совершу правосудие.

– Что значили эти люди для тебя?

– Ничего, – признался он. – Ничего до вчерашнего дня. Но дело не в них. Дело не во мне. Тебе этого не понять.

Лейла это понимала, но не стала спорить. Она лишь еще сильнее прижалась к нему, словно ища его силы или его тепла, и протянула руки, в последний раз пытаясь остановить его, когда он поднялся и направился к выходу.

Снаружи все так же тихонько скулил ветер. Было холодно, и он закутался в свою хайке, а по его спине уже стала подниматься неотвратимая дрожь – то ли от холода, то ли от ужасающей пустоты ночи, открывавшейся перед ним. Это было все равно что погрузиться в море черной краски, и не успел он это сделать, как из мрака вынырнул Суилем и протянул ему поводья Р’Ораба.

– Удачи, хозяин, – сказал он и исчез, словно его никогда и не было.

Гасель заставил верблюда опуститься на колени, взобрался на спину и легонько ткнул пяткой в шею.

– Шиа-а-а-а! – приказал он. – Поехали!

Животное недовольно проревело, поднялось на все четыре ноги и замерло на месте, подставив морду ветру, в ожидании.

Туарег развернул его на северо-запад и вновь ткнул пяткой, посильнее, чтобы верблюд тронулся с места.

У входа в хайму обозначилась тень – более густая, чем остальные. Более темная. Глаза Лейлы вновь заблестели в ночи, пока всадник и верблюд удалялись, словно подталкиваемые ветром и шарами перекати-поля.

Ветер всхлипывал все отчаяннее, зная, что скоро явится солнечный свет и его утешит.

День еще не был даже молочным полумраком, он едва позволял различить голову верблюда, но Гаселю большего и не требовалось. Он знал, что на сотни километров вокруг перед ним не возникнет никакого препятствия, а инстинкт обитателя пустыни и умение ориентироваться с закрытыми глазами указывали ему путь даже самой непроглядной ночью.

Такой способностью обладали только он и те, кто, подобно ему, родились и выросли в песках. Как почтовые голуби, как перелетные птицы или киты в самой глубине океана, туареги всегда знали, где находятся и куда направляются, словно некая древняя-предревняя железа, атрофировавшаяся у остальных людей, по-прежнему оставалась активной и функциональной лишь у них одних.

Север, юг, восток и запад. Колодцы, оазисы, дороги, горы, «пустые земли», нагромождения барханов, каменистые равнины… Казалось, весь необъятный мир Сахары отражался, словно эхо, в глубине мозга Гаселя, а он об этом и не подозревал, не осознавал этого.

Солнце застало его на спине мехари и стало подниматься над головой, постепенно набирая мощь, заставив ветер умолкнуть, землю – распластаться. Солнце уняло песок и кусты перекати-поля, которые уже не носились то в одну, то в другую сторону, извлекло из укрытий ящериц и посадило на землю птиц, которые не отважились летать, когда оно наконец достигло зенита.

Тогда туарег остановил верблюда, заставил его опуститься на колени и воткнул в землю свой длинный меч и старую винтовку, которые вместе с крестовиной седла служили опорной стойкой для незамысловатого крохотного навеса из толстой ткани.

Он укрылся в его тени, прислонил голову к белому боку мехари и задремал.

Разбудил его, щекоча ноздри, самый вожделенный из запахов пустыни. Он открыл глаза и лежал не шелохнувшись, вдыхая воздух, не торопясь взглянуть на небо, опасаясь, что это всего лишь сон, но когда в конце концов повернул голову на запад, то увидел ее: тучу, закрывшую горизонт, большую, темную, многообещающую и полную жизни, непохожую на те, другие: белые, высокие и словно просившие милостыню, – которые время от времени приходили с севера, чтобы пропасть из виду, так и не отважившись заронить хотя бы слабую надежду на дождь.

А эта низкая и сверкающая серая туча, казалось, таила в своем лоне все водные сокровища мира и была, наверное, самой красивой, какую довелось увидеть Гаселю за последние пятнадцать лет – возможно, с той сильной грозы, которая предшествовала рождению Лейлы. Она-то и заставила бабку предсказать внучке печальное будущее, потому что в тот раз долгожданная вода обернулась потоком, увлекшим за собой хаймы и скот, уничтожившим посевы и потопившим одну верблюдицу.

Р’Ораб взволнованно заколыхался. Вытянул длинную шею и жадно развернул морду в сторону завесы дождя, которая надвигалась, расщепляя свет и меняя пейзаж. Он нежно проревел, и из его горла раздалось мурлыканье огромного довольного кота. Гасель медленно поднялся, освободил его от упряжи и в свою очередь освободился от одежды, которую тщательно растянул на кустах перекати-поля, чтобы ей досталось как можно больше воды. А после стоял разутый и нагой, ожидая, когда первые капли усеют песок и землю, покрывая лицо пустыни шрамами, вроде оспин. Затем вода полилась потоками, пьяня его чувства, когда он слышал легкую барабанную дробь, превращавшуюся в грохот, ощущал на коже теплую ласку, пробовал на вкус чистую и прозрачную свежесть и вдыхал вожделенный запах мокрой земли, от которой поднималось густое и будоражащее испарение.

Вот оно, чудесное и животворное соединение: скоро, при солнечном свете того же дня, спящее семя ашеба[20] вдруг проснется, покроет равнину зеленым ковром и превратит бесплодный пейзаж в самый красивый край. Будет цвести всего лишь несколько дней, чтобы вновь погрузиться в долгий сон – до следующей грозы, которая, возможно, придет еще через пятнадцать лет.

Свободный и дикий ашеб был прекрасен. Он не мог расти на обработанной земле, ни по соседству с колодцем, ни под заботливой рукой крестьянина, который поливал его день за днем. Он, словно дух туарегского народа, один-единственный способен веками сохранять привязанность к нескольким песчаникам и одному каменистому урочищу, от которых остальное человечество давным-давно отказалось.

Вода намочила волосы Гаселя и смыла с его тела грязь нескольких месяцев, а то и лет. Он скоблил кожу ногтями, потом отыскал плоский и ноздреватый камень, которым тер тело, отмечая, как постепенно на коже появляются более светлые участки – по мере того, как отставала корка земли, пота и пыли, а к ногам стекала вода голубого, чуть ли не синего цвета, поскольку грубая краска одежд со временем въелась в каждый сантиметр его тела.

Счастливый и дрожащий, он провел под дождем пару долгих часов, борясь с искушением развернуться и отправиться домой – воспользоваться водой, посеять ячмень, дождаться урожая и насладиться вместе с домашними этим чудесным подарком, который Аллаху было угодно ему ниспослать, возможно, в качестве предостережения. Может быть, ему следует остаться здесь, в своем мире, и забыть об оскорблении, которое не смогла бы смыть даже вся вода этой громадной тучи.

Однако Гасель был туарегом – возможно, к несчастью, последним настоящим туарегом равнины, – а посему он прекрасно осознавал, что вовек не забудет того, что под его кровом был убит безоружный человек, а другой, такой же гость, был уведен силой.

Поэтому, когда туча удалилась на юг, а солнце второй половины дня высушило тело и одежду, он вновь оделся, оседлал верблюда и пустился в путь, впервые повернувшись спиной к воде и дождю, жизни и надежде – тому, что всего неделю, всего пару дней назад переполнило бы радостью его сердце и сердца его близких.

Вечером он нашел небольшую дюну и вырыл ямку, разгребая все еще влажный песок, чтобы свернуться калачиком и спать, почти полностью засыпав себя сухим песком, потому что он знал, что после дождя рассвет принесет на равнину холод, а ветер превратит в ледяной иней капли воды, сохранившиеся на камнях и кустах перекати-поля.

В пустыне разница между максимальной температурой, в полдень, и минимальной, в час, предшествующий рассвету, может достигать более пятидесяти градусов. Гасель по опыту знал, что этому предательскому холоду удается до костей пробрать забывшегося сном путника, вызвать болезнь и сделать так, что впоследствии его суставы целыми днями будут застывать и ныть, отказываясь живо повиноваться приказам разума.

В каменистом урочище в отрогах Хуэйлы как-то обнаружили троих замерзших охотников. Гасель помнил, как они лежали, прижавшись друг к другу, спаянные смертью в ту холодную зиму, когда туберкулез унес и его маленького Бисру. Казалось, они улыбались. Потом солнце высушило их тела, обезводив и придав жуткий вид их пергаментной коже и блестящим зубам.

Сурова эта земля, где человек может умереть как от жары, так и спустя несколько часов – от холода, где верблюдица несколько дней безуспешно ищет воду – и погибает, захлебнувшись однажды утром.