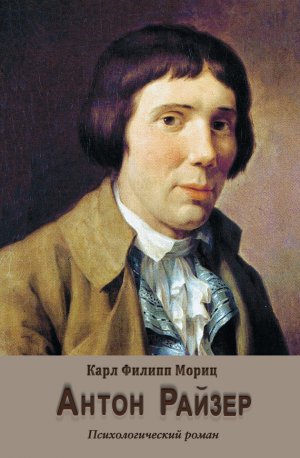

Антон Райзер Мориц Карл

Вскоре по возвращении семьи в Ганновер Антону пошел двенадцатый год, и теперь ему снова предстояли большие жизненные перемены, ведь в этом году он расстанется с родителями. Но прежде его ждала впереди великая радость.

Отец Антона, по совету знакомых, определил его в городскую школу для прохождения частных уроков латыни, чтобы он при случае, как говорится, не запутался в падежах. Никаких иных школьных занятий, среди которых главным было преподавание Закона Божия, отец, к великому огорчению матери и родственников, для Антона не предусмотрел.

Итак, одно из заветнейших желаний Антона – посещать публичную школу – отчасти исполнилось.

При первом визите толстые стены школы, сумрачные своды классных комнат, вековые скамьи, источенные червями кафедры – все вместе произвело на Антона впечатление святилища и наполнило его душу благоговением.

Конректор, маленький подвижный человечек, несмотря на физиономию, далекую от торжественной серьезности, все же внушил Антону глубокое уважение своим черным кафтаном и стриженым париком.

Этот человек держался со школярами на довольно дружеской ноге, обращаясь ко всем обыкновенно на «вы», за исключением четырех старших, которых он в шутку называл ветеранами и предпочитал на старинный лад обращаться к ним в третьем лице.

Хотя он был весьма строг, Антон не слышал от него ни одного упрека, а тем паче ни разу не бывал бит, поэтому у него сложилось убеждение, что в школе можно найти больше справедливости, чем в родительском доме.

Теперь он начал учить наизусть грамматику Доната, правда удивив всех своим выговором: когда его, уже на втором занятии, попросили просклонять существительное mensa – стол, он в словах singulariter и pluraliter делал ударение на предпоследнем слоге, так как, готовя урок, в силу созвучия этих слов с amoriter – аморреи и jebusiter – иевусеи, решил, что они тоже суть названия народов и что у народа singulariter принято было говорить – mensa, а у народа pluraliter – mensae.

Как часто случаются подобные недоразумения, если учитель, довольствуясь первыми же словами ученика, не стремится уяснить себе его понятие о предмете!

Наступила пора зубрежки. Вскоре он уже мог без запинки выпалить amo, amem, amas, ames, а через шесть недель вытвердил назубок все, что надлежит – oportet, знать школьнику его класса; при этом он ежедневно учил новые вокабулы, а поскольку ни разу не пропустил ни одну, то за короткое время, продвигаясь с одной ступени на другую, вплотную приблизился к статусу «ветерана».

Сколь завидная доля, сколь чудесное поприще для Антона, впервые открывшего для себя путь к славе, о чем он так долго и безнадежно мечтал!

Даже дома он всякую минуту старался тогда провести с пользой – по утрам, пока родители пили кофе, он взялся читать им вслух из «Подражания Христу» Фомы Кемпийского и делал это с большим удовольствием.

Затем следовало обсуждение прочитанного, и ему дозволялось время от времени вставить в разговор свое слово. Впрочем, более всего он наслаждался пребыванием вне дома – регулярно, в одни и те же часы, посещал еще и уроки каллиграфии своего старого учителя, которого, несмотря на изредка получаемые подзатыльники, любил столь искренне, что мог бы пожертвовать для него всем.

Ибо этот человек часто вел с ним и другими учениками дружеские и поучительные беседы, поскольку же по натуре своей он казался довольно суровым, его дружелюбие и доброта тем паче трогали Антона и подкупали его сердце.

Итак, в течение нескольких недель положение Антона было вдвойне счастливым, но скоро его блаженство было разрушено! Чтобы он не чересчур надмевался своим счастьем, ему на первый случай уже приуготовлялись жестокие унижения.

Хотя теперь он проходил учение в обществе благопристойных детей, мать заставляла его делать по дому работу, приличную разве что самой последней служанке.

Ему приходилось носить воду, покупать в лавке масло и сыр и, словно женщина, с корзиной в руке, ходить на базар за провизией.

Надо ли говорить, сколь глубоко он был уязвлен, когда однажды поймал издевательскую улыбку на лице более счастливого товарища, случайно встретившегося ему на улице.

И все же он с готовностью переносил эти страдания ради счастья посещать латинскую школу, где за два месяца преуспел настолько, что мог выполнять общие задания с четырьмя так называемыми ветеранами, сидевшими за первым столом.

В один из дней отец повел его к достопримечательному в Ганновере человеку, которого неоднократно упоминал прежде в разговорах. Звали этого человека Тишер и было ему от роду сто пять лет.

В свое время он превзошел теологию и теперь состоял наставником при детях богатого купца, который некогда тоже ходил у него в учениках, ныне же и сам приближался к старческому возрасту и содержал бывшего учителя в своем доме.

В пятьдесят лет Тишер оглох, и если кто хотел с ним говорить, то должен был запастись пером и чернилами, дабы писать свои мысли на бумаге, он же отвечал голосом внятным и отчетливым.

В свои сто пять лет он без очков читал по-гречески Новый Завет, напечатанный в его книге мелким шрифтом, и говорил весьма разумно и связно, хотя порой слишком тихо или чересчур громко, так как сам не мог слышать своей речи.

В доме его звали не иначе как старцем. Ему приносили еду и необходимые вещи, в остальном же он не требовал особого ухода.

Итак, однажды вечером, когда Антон сидел над своим Донатом, отец взял его за руку и сказал: «Пойдем, я отведу тебя к человеку, в котором ты узнаешь вместе и святого Антония, и святого Павла, и праотца Авраама».

По пути отец подготавливал Антона к предстоящей встрече.

Они вошли в дом. Сердце Антона отчаянно колотилось.

Они пересекли длинный двор и поднялись по маленькой винтовой лестнице, приведшей в длинный темный коридор, пройдя который, они снова поднялись по какой-то лестнице, а затем спустились на несколько ступенек вниз – Антону казалось, что он блуждает по лабиринту.

Наконец, по левую руку они увидели свет, проникавший сквозь стекла из другого окна.

Уже наступила зима, и дверь снаружи была завешена сукном; отец Антона толкнул ее, и перед ними в сумеречном свете открылась просторная комната с высоким потолком и темными шпалерами на стенах; в середине ее за столом, на котором было разбросано множество книг, сидел в креслах сам старец.

Сняв головной убор, он поднялся им навстречу.

Возраст не согнул его спину, это был высокий мужчина величественного и статного вида. Лоб его обрамляли белоснежные локоны, глаза излучали несказанное дружелюбие. Они сели.

Антонов отец написал ему что-то на листке. «Давайте помолимся, – ответил старец после недолгой паузы, – и пусть мой маленький друг к нам присоединится».

Затем он, вновь обнажив голову, преклонил колени, отец Антона – справа от него, сам Антон – слева.

Действительность, что и говорить, превзошла все рассказы отца. Антону виделось, что он и впрямь стоит на коленях подле одного из апостолов Христа, и сердце его молитвенно устремилось ввысь, когда старец простер руки и вознес к небу горячую молитву, то повышая, то понижая голос.

Его слова звучали так, будто всеми помыслами и чаяниями он уже переступил могильную черту и лишь случай задерживает его на земле чуть дольше, чем сам он надеялся.

Оттого все его мысли были как бы почерпнуты из иного мира и во время молитвы, казалось, заставляли светиться особым светом его глаза и чело.

Закончив молитву, они поднялись с колен, и теперь Антон сердцем чувствовал старика как высшее, почти сверхчеловеческое существо.

И когда в тот вечер он вернулся домой, у него пропало всякое желание идти на улицу кататься со школьными товарищами на салазках: ему представилось, что этим неблагочестивым поступком он осквернил бы прошедший день.

Теперь отец стал постоянно отпускать Антона к старику, и вскоре мальчик проводил у того в доме почти все время, что не был занят в школе.

Он стал пользоваться его библиотекой, состоявшей по большей части из мистических сочинений, которые Антон тщательно прочитывал от доски до доски. Кроме того, он все время давал старику отчет о своих успехах в латинском и сочинительстве для учителя каллиграфии. Так протекло несколько счастливейших месяцев в жизни Антона.

И вдруг, в это самое время, словно гром среди ясного неба грянул над головой Антона – ему сообщили ужасную новость: его лишают латинских занятий и переводят в другую школу.

Слезы и мольбы не помогли, приговор был произнесен. О прекращении латинских занятий он узнал за две недели и чем больше успехов теперь делал, тем сильнее страдал.

Тогда он прибег к средству, облегчившему ему расставание со школой, но такому, мысль о коем едва ли можно заподозрить в мальчике его возраста. Вместо того чтобы продолжать старания, он стал либо отвечать выученный урок небрежно, либо как-нибудь иначе способствовать своему отставанию, неуклонно спускаясь со ступени на ступень, чего ни конректор, ни однокашники никак не могли взять в толк и всячески выражали ему удивление.

Антон один знал причину происходящего и носил в себе тайное горе, не расставаясь с ним ни дома, ни в школе. Каждая ступень, на которую он добровольно спускался, стоила ему многих втихомолку пролитых слез, но сколь ни горькое лекарство он себе прописал, оно подействовало.

Он предусмотрел все таким образом, чтобы ровно в последний день оказаться на самом последнем месте. Но решиться на это уже не смог. Слезы стояли у него в глазах, когда он просил в последний раз оставить его на прежнем месте, завтра же он и сам пересядет в конец.

Слова его вызвали всеобщее сочувствие, и он был оставлен в покое. Назавтра месяц кончился, и Антон больше не появился в школе.

О том, сколь дорого обошлась ему эта добровольная жертва, можно судить по труду и усилиям, затраченным им на восхождение по каждой из ступеней.

Как часто, когда конректор стоял в шлафроке у окна, Антон, проходя по двору, говорил себе: о, как хорошо было бы излить сердце этому человеку; но ему мнилось, что расстояние между ним и его учителем слишком велико.

Вскоре после этого, несмотря на все его просьбы и мольбы, он был разлучен и с дорогим ему учителем каллиграфии.

Правда, тот проглядел несколько допущенных мальчиком погрешностей в тетрадях по письму и счету, что рассердило отца Антона.

Антон с величайшим жаром взял всю вину на себя, что было сил божился и клялся впредь не допускать таких ошибок, но напрасно; ему пришлось покинуть старого верного учителя – с начала месяца его отдали учиться письму в общую городскую школу.

Оба удара, пришедшиеся одновременно, оказались слишком тяжелы для Антона.

На первых порах он еще пытался ухватиться за последнюю опору и, не желая отстать от прежних товарищей, просил их сообщать ему школьные задания, чтобы выполнять их дома, но из этого ничего не вышло, и тогда он заглушил в себе прежние добродетели и набожность и вскоре, поддавшись тоске и отчаянию, сделался одним из тех, кого принято называть скверными мальчишками.

В школе он умышленно навлекал на себя удары и переносил их с упорством и мужеством, не меняясь в лице, что доставляло ему удовольствие, надолго сохранившееся в его памяти.

Он дрался и бился с уличными мальчишками, прогуливал занятия и при каждом удобном случае мучил собаку, жившую у его родителей.

В церкви, где некогда слыл образцом набожности, он теперь во время службы только и делал, что болтал со сверстниками.

Нередко он ясно сознавал, что ступил на скользкую дорожку, и тогда с тоскою вспоминал о своем прежнем горячем желании стать благочестивым человеком, но все его порывы к раскаянию тотчас заглушались презрением к себе и неотвязной досадой, и он снова искал рассеяния в сумасбродных проказах.

Мысль о том, что его заветным желаниям и надеждам не суждено сбыться и что поприще славы, на которое он было ступил, теперь навеки ему заказано, хотя и не всегда отчетливо присутствовала в его сознании, все же точила его непрестанно и толкала на всяческие бесчинства.

Он стал лицемером перед Богом, перед людьми и перед самим собою.

Утреннюю и вечернюю молитву по-прежнему вычитывал по часам, но уже без всякого чувства.

Приходя к старцу, теперь из притворства и с постной миной проделывал все то, что раньше совершал с открытым сердцем; прибегал к заученным словам, изображая томление и устремленность к Богу – и все это, чтобы сохранить расположение старика.

Больше того, он мог тайком посмеиваться, пока старец читал его записки.

Так он постепенно стал предавать своего отца, до которого дошла молва: теперь Антон уже совсем не тот мальчик, что три года назад, когда в Пирмонте отказался солгать, будто англичанина нету дома.

Поскольку же Антон отдавал себе отчет, что как раз тогда поступил так скорее из особого жеманства, чем из отвращения ко лжи, то и говорил себе: если для снискания любви окружающих требуется так мало, значит, нечего и тратить на это больших усилий. И в этом своем ханжестве он в короткое время зашел столь далеко – скрывая его, однако, от самого себя, – что его отец в переписке с господином Фляйшбайном, рассказав о состоянии души Антона, просил у него совета в этом вопросе.

Между тем Антон, осознав серьезность своего положения, стал и сам относиться к оному серьезнее и временами со всей истовостью давал себе зарок оставить дурное поведение и обратиться к добру, так как уже не мог скрывать от себя свое лицемерие.

Но тут перед ним пронеслись годы, минувшие со времени его прежнего, подлинного обращения, и он представил себе, сколь многому мог бы научиться, проживи их иначе. Все эти мысли делали его донельзя угрюмым и мрачным.

Вдобавок он прочел в доме у старика книгу, где путь к спасению через раскаяние, веру и богоугодную жизнь был подробно описан посредством различных примет и признаков.

Покаянию должны сопутствовать слезы, угрызения совести, сердечное сокрушение и скорбь, и все это он у себя находил.

Вера сопровождается особым весельем и неотделима от душевного доверия к Богу, и это тоже у него было.

Но третьего и непременного, богоугодной жизни, он достичь никак не мог.

Антон верил, что если кто желает быть набожным и благочестивым, то надобно оставаться таковым каждое мгновенье, в каждом жесте и выражении лица и даже в мыслях ни на минуту не забывать о благочестии.

Он же, естественно, нередко забывал об этом: в его лице не хватало серьезности, в походке – степенности, а мысли постоянно отвлекались на вещи земные и светские.

Итак, думал он, все упущено, он ровным счетом ничего не достиг и теперь должен все начинать сначала.

В подобных метаниях он иногда пребывал часами, и это состояние мучило его и пугало.

И тогда он опять, но с неотступным страхом и колотящимся сердцем, предавался своим прежним проказам.

А затем сызнова начинал труд покаяния и так постоянно кидался туда и обратно, не находя себе ни покоя, ни удовлетворения, понапрасну отравляя себе невиннейшие радости юного возраста, но и в другом не продвигаясь ни на шаг.

Эти нескончаемые метания, ко всему прочему, в точности воспроизводили образ жизни его отца, которому и в его пятьдесят приходилось не слаще, но, невзирая на это, он все еще надеялся обрести истину, к коей так долго и тщетно стремился.

С Антоном дело поначалу обстояло не так уж худо: его благочестие потерпело великий ущерб, лишь когда ему было отказано в изучении латыни; в сущности, оно родилось в нем от страха и принуждения, потому-то он так долго и топтался на месте.

Где-то он прочел, что заниматься самосовершенствованием не только бесполезно, но и вредно и что человеку следует покорно сносить жизнь и предоставить действовать Божьей благодати, поэтому он часто и от всего сердца молился так: Господи, обрати меня, дабы мне обратиться! Но все тщетно.

Тем летом отец снова уехал в Пирмонт, и Антон написал ему, с каким трудом продвигается у него дело самоисправления, и что, возможно, он заблуждается на сей счет и это дело под силу лишь божественной благодати.

Мать сочла все это письмо за чистое лицемерие, от коего он и вправду еще не вполне освободился, и своей рукой подписала внизу: «Антон ведет себя точно так же, как остальные беспутные мальчишки».

Сам же он хорошо знал, какая нешуточная борьба с самим собою разгорается у него внутри, и потому неудивительно, что сравнение со школьными беспутниками было ему до крайности обидно.

Это так больно его ранило, что он снова и уже надолго выбился из колеи, нарочно связавшись с самыми буйными из своих товарищей, а материнская брань и ее фальшивые проповеди лишь укрепляли его в этом: они настолько уничижали его, что в конце концов он и сам стал считать себя обычным уличным мальчишкой и тем усерднее искал их общества.

Продолжалось это до тех пор, пока отец Антона не вернулся из Пирмонта. И перед Антоном открылись совершенно новые виды на будущее.

Еще в январе мать разродилась близнецами, из которых выжил лишь один, и крестным отцом к нему был приглашен некий шляпник из Брауншвейга, по имени Лобенштайн.

Он тоже был приверженцем господина Фляйшбайна – обстоятельство, благодаря которому отец Антона знал его уже несколько лет.

Поскольку же теперь Антона надлежало отдать в обучение какому-нибудь мастерству (ведь оба его сводных брата, пусть и против своей воли, уже овладели каждый своим ремеслом, к чему отец принудил их силой) и поскольку шляпник Лобенштайн как раз подыскивал себе ученика, которому на первых порах полагалось стать простым подручным, то вот и превосходнейшая стезя для Антона, решил отец: теперь и он, подобно двум своим братьям, в столь раннем возрасте будет приставлен к благочестивому учителю, к тому же последователю господина Фляйшбайна, и содержаться им в подлинной набожности и благочестии.

Предположительно, отец Антона уже давно питал этот замысел, потому-то, вероятно, и забрал сына заблаговременно из латинской школы.

Но еще со времени пребывания в оной в голове у Антона прочно утвердилось желание учиться, ибо он безгранично уважал всех тех, кто учился и носил черный кафтан, так что он почитал таких людей чуть ли не сверхъестественными существами.

Что же могло быть естественнее, чем его стремление к тому, что казалось ему достойнейшим на всем свете?

Говорили, что шляпник Лобенштайн из Брауншвейга желает принять к себе Антона как друг, Антон будет ему словно родное дитя и станет выполнять легкую и чистую работу: записывать счета, состоять на посылках и проч., затем ему предстояло два года учиться в школе, в завершение пройти конфирмацию и окончательно избрать себе дело жизни.

Все это звучало для Антона до крайности заманчиво, особенно пункт про школу, ибо, полагал он, если удастся добраться до этой цели, то уже ничто не помешает ему отличиться среди лучших, так что средства и возможности для дальнейшего учения откроются сами собой.

Вместе с отцом он написал письмо шляпнику Лобенштайну, которого заранее полюбил всей душой и уже радостно предвкушал те дивные времена, что проведет рядом с ним.

А как прельщала его перемена места!

Пребывание в Ганновере с его однообразными и давно приевшимися улицами и домами стало ему несносно: воображению то и дело рисовались башни, ворота, крепостные валы и замки, одна картина теснила другую.

Он не находил покоя и считал часы и минуты до отъезда.

Наконец желанный день настал. Антон попрощался с матерью и двумя братьями, из которых старшему, Кристиану, было пять лет от роду, а младшему, Симону, названному в честь шляпника Лобенштайна, едва исполнился год.

Отец его сопровождал, и до места они добирались частью пешком, частью – в недорогих попутных экипажах.

Впервые в жизни Антон вкусил радость пешего путешествия, каковую впоследствии ему довелось испытывать даже слишком часто.

Чем ближе они подходили к Брауншвейгу, тем сильнее билось сердце Антона от нетерпения. Башня святого Андрея с ее красным куполом являла собой величественное зрелище.

Опустились сумерки. Антон издали различал часовых, расхаживающих взад-вперед по высокому крепостному валу.

Тысячи представлений о том, как выглядит его будущий благодетель, каков его возраст, походка, выражение лица, возникали и вновь исчезали в его уме.

В конце концов он создал себе столь прекрасный образ, что заранее полюбил этого человека.

Антон вообще с раннего детства имел побуждение уже по звукам имени незнакомого человека или города составлять представление о том, кто или что за этим именем скрывается.

Главную роль при создании образа играла высота гласных, составляющих имя.

Так, имя Ганновер своим звучанием всякий раз рождало ощущение некоего великолепия, и, еще прежде чем очутиться в этом городе, он уже воображал себе высокие дома и башни, залитые чистым и ярким светом.

Брауншвейг казался ему вытянутым, более сумрачным и важным, а Париж – опять-таки по смутному предчувствию, навеянному его именем, – состоящим большей частью из домов светлых и белых.

Все это, однако, вполне соответствует нашей природе, ибо над всякой вещью, о которой неизвестно ничего, кроме имени, душа трудится, стараясь набросать ее образ с помощью отдаленнейших подобий, и за отсутствием других аналогий вынуждена прибегать к имени, которое произвольно присвоено этой вещи и в котором она различает звуки твердые и мягкие, насыщенные и бесцветные, высокие и низкие, глухие и звонкие и устанавливает между ними и видимыми предметами род аналогии, подчас случайно верной.

При имени Лобенштайн Антону виделся человек несколько долговязый, по-немецки прямодушный, с чистым открытым лбом.

Однако на сей раз толкование имени навело его на ложный путь.

Начинало уже смеркаться, когда Антон с отцом, преодолев большой подъемный мост и миновав сводчатые ворота, оказались в Брауншвейге.

Пройдя множеством тесных проулков, мимо замка, они добрались наконец до довольно глухой улицы, где, напротив длинного казенного здания, жил шляпник Лобенштайн.

Вот и его дом – темно-серый фасад с большой черной дверью, обитой множеством гвоздей.

Над входом вывеска с нарисованной шляпой и выведенным подле нее именем Лобенштайна.

Старуха-домоправительница отворила им дверь и провела направо, в большую комнату, стены которой были обшиты досками, выкрашенными темно-коричневой краской. На них, приглядевшись, можно было различить полустершееся изображение пяти органов чувств человека.

Здесь и встретил их хозяин дома. Человек средних лет, скорее малорослый, чем высокий, с еще довольно свежим, но бледным лицом, которое если и меняло свое меланхолическое выражение, то лишь ради беглой улыбки, поровну горестной и медоточивой; черные волосы, мечтательно-отсутствующий взгляд; речь, не чуждая известной утонченности и деликатности; движения и жесты, каких не встретишь среди ремесленного люда, и обыкновение говорить до крайности медленно и затрудненно, до бесконечности растягивая слова, особенно когда разговор заходил о благочестивых материях. Взгляд его из-под черных сдвинутых бровей становился нестерпимо сверлящим, стоило ему нахмуриться из-за подлости и злокозненности кого-нибудь из сынов человеческих, в особенности из числа соседей или собственных его работников.

В первый раз он предстал Антону в зеленой меховой шапке, голубой манишке и коричневом камзоле под черным фартуком – обычном своем домашнем наряде, и мальчик сразу понял, что вместо друга и благодетеля обрел сурового хозяина и наставника.

Вся заранее приуготовленная сердечная любовь угасла, как залитая водою искра, когда холодная, сухая и властная мина на лице чаемого благодетеля ясно выразила: ни на что иное, как на положение ученика, рассчитывать ему не приходится.

В те немногие дни, что его отец оставался в доме Лобенштайна, Антону еще оказывали некоторые послабления, но по отъезде отца велели приняться за работу наравне с другим учеником.

Его использовали на самых низких работах: он колол дрова, носил воду и подметал мастерскую.

Но как бы разительно ни отличалось все это от его ожиданий, трудности отчасти искупались прелестью новизны, и он в самом деле испытывал известное удовольствие, даже когда мел комнату, колол дрова и носил воду.

Однако его фантазия, расцвечивавшая все вокруг, пришлась в этом случае весьма кстати. Просторная мастерская с ее черными стенами, погруженными в зловещий сумрак, разгоняемый по утрам и вечерам лишь несколькими лампами, нередко казалась ему храмом, где он отправляет службу.

По утрам он разводил под большими котлами живительный священный огонь, тем самым подчиняя наступающий день трудам и заботам и давая применение многим рукам.

Вдобавок он воспринимал эту работу как род служения, наделенного известным достоинством.

Сразу за мастерской протекал Окер, на берегу были сбиты мостки для зачерпывания воды.

Антон воспринимал все это как свои владения и порою, управившись с уборкой, наполнив водой громадные вмурованные в стену котлы и разложив под ними огонь, от души радовался сделанной работе, словно бы всем отдал должное – его воображение, всегда неутомимое, оживляло все неживое вокруг и творило из него живых существ, с которыми он общался и разговаривал.

Кроме того, образцовый порядок, замеченный в здешних делах, доставлял ему удовольствие, и он охотно сознавал себя колесиком в этом механизме, столь правильно отлаженном: в родительском доме ничего подобного он не видел.

Шляпник Лобенштайн в самом деле чрезвычайно строго следил за соблюдением домашнего распорядка, где все: работа, трапезы и сон – было расписано по часам.

Отступления если и допускались, то лишь за счет сна, от которого не реже раза в неделю приходилось отказываться ради ночной работы.

В остальном же часы соблюдались неукоснительно: обед – ровно в полдень, завтрак – в восемь утра, ужин – в восемь вечера. По этим вехам делилась и вся дневная работа – так протекала жизнь Антона: приступая к трудам в шесть утра, он устремлял все свои помыслы к завтраку, живо его предвкушая, а когда получал его, то поглощал с величайшим аппетитом, какой бывает у здорового человека, хотя состоял этот завтрак всего лишь из кофейной гущи, приправленной молоком, и двухгрошовой булочки.

Затем работа возобновлялась с новой силой и, когда ее однообразие становилось утомительным, интерес утренних часов сосредоточивался на предвкушении обеда.

Ежевечерне подавалась чашка крепкого пивного супа – хорошая приманка, чтобы скрасить послеполуденную работу. А после ужина и до отхода ко сну над тягостью и скукой вечерних трудов утешительно витала уже другая мысль – о предстоящем вожделенном отдыхе.

И хотя все, конечно, знали, что назавтра жизнь потечет по-прежнему, ее мучительное однообразие скрашивалось ожиданием воскресений.

Когда утешений, доставляемых завтраками, обедами и ужинами, становилось недостаточно, они начинали считать время до воскресенья – в этот день, не занятые никакой работой, они могли выйти из темной мастерской за ворота, гулять на свободе и любоваться видами живой природы.

О, какое наслаждение испытывает мастеровой по воскресеньям – наслаждение, недоступное людям высших классов, могущим отдыхать от дел, когда сами того пожелают.

«Чтобы… успокоился сын рабы твоей»[3].

Один лишь мастеровой способен вполне почувствовать великий, прекрасный, исполненный человеколюбия смысл, заложенный в этом законе!

Если уж человек все шесть дней в неделю считает часы до одного-единственного дня отдыха, то, пожалуй, тем паче стоит в течение четырех месяцев высчитывать срок, оставшийся до трех-, а то и четырехдневных годовых праздников.

И если зачастую даже мысль о предстоящем воскресенье не могла разогнать скуку унылой повседневности, тогда прелесть жизни освежалась приближением Пасхи, Троицы или Рождества.

А когда не хватало и этого, на помощь приходила сладостная надежда, что годы учения, обретения мастерства когда-нибудь закончатся и в их жизни настанет совсем новая великая эпоха.

Дальше, однако, помыслы товарищей Антона не простирались, но от этого он нисколько хуже себя не чувствовал.

Всеблагой и мудрый ход вещей вносил в тяжелую и однообразную жизнь мастеровых разные вехи и меты, а тем самым – некий ритм и гармонию, благодаря чему жизнь их протекала незаметно, не вызывая особой скуки.

Однако романтическая душа Антона, увы, не могла согласоваться с этим ритмом.

Как раз напротив дома шляпника располагалась латинская школа, которую Антон тщетно мечтал посещать, – всякий раз, видя снующих туда-сюда школьников, он с тоской вспоминал такую же школе в Ганновере и ее конректора; когда же ему случалось проходить мимо большого здания школы святого Мартина и видеть выходящих из нее взрослых учеников, он отдал бы все, лишь бы хоть раз увидеть ее изнутри.

И хотя поступить в подобную школу в его тогдашнем положении он не смел и думать, все же вполне заглушить в себе слабый трепет надежды был не в силах.

Даже мальчики-хористы казались ему существами высшего порядка, и, едва заслышав их пение на улице, он не мог удержаться, чтобы не побежать за ними, наслаждаясь их видом и завидуя их лучезарной судьбе.

Оставаясь в мастерской наедине со своим товарищем-подмастерьем, он старался передать ему те немногие знания, что приобрел либо самостоятельным чтением, либо через занятия с учителями.

Он рассказывал ему о Юпитере и Юноне, пытался растолковать разницу между прилагательным и существительным, чтобы тот научился правильному употреблению прописных и строчных букв.

Товарищ слушал его весьма прилежно, и нередко они пускались в рассуждения на темы религии и морали. При этом собеседник Антона проявлял необычайную находчивость в изобретении новых слов для обозначения своих мыслей. Так, следование божественной воле он называл Божиим соблюдательством. Поскольку же он все время норовил передразнивать религиозные изречения господина Лобенштайна об умерщвлении и т. п., то частенько нес совершенную околесицу.

С особой многозначительностью цитировал он известные выдержки из псалмов Давида, содержащие яростные обличения врагов, когда полагал, что экономка или кто другой из домашних чернит его или оговаривает.

Итак, почти все домочадцы в той или иной степени подпали под влияние религиозного фанатизма господина Лобенштайна – кроме этого подмастерья: всякий раз, когда Лобенштайн чересчур увлекался, рассуждая об «умерщвлении» и «изничтожении», он бросал на него столь убийственный и изничтожающий взгляд, что тот с гадливостью отворачивался или замолкал.

В остальных же случаях господин Лобенштайн мог целыми часами распекать весь человеческий род. Плавным движением правой руки он рассылал одним благословенье, другим – проклятье. При этом он силился придать своему лицу сострадательное выражение, но между его черных бровей читалась нетерпимость и ненависть к людям.

Практическое воздействие его речей, довольно ловко рассчитанное, всегда сводилось к одному – чтобы люди служили ему не за страх, а за совесть, коли не хотят быть навечно ввергнутыми в геенну огненную.

Сколько ни работай, угодить ему было невозможно; он же, уходя, всякий раз осенял крестом хлеб и масло.

Антону, который, надо полагать, тоже недостаточно много работал, он отравлял жизнь бесконечными рацеями и заводил их всякий раз за обедом, лишь только Антон, взявшись за нож и вилку, подносил кусок ко рту и порой разом терял от этого аппетит, – пока однажды упомянутый подмастерье бойко не заступился за него, дав ему доесть обед в покое.

Но и в других случаях Антон не отваживался подать голос, так как в любом его слове, выражении лица, в малейших его жестах Лобенштайн находил повод для придирок; Антон ничем не мог добиться его благосклонности и наконец стал побаиваться даже проходить мимо него, потому что Лобенштайн корил его за каждый сделанный шаг. Всякая мимолетная улыбка, всякое проявление невинной радости, мелькнувшей в лице или движениях Антона, вызывали у него раздражение, которому он тем свободней давал волю, что никто в доме не решался ему перечить.

Как раз в это время совсем поблекшие изображения пяти человеческих чувств на черной обшивке стены были покрыты свежим лаком – с тех пор память об этом запахе, который держался в комнатах несколько недель, прочно связывалась у Антона с представлением о его тогдашнем положении. Всякий раз, как до него доносился запах лака, в его душе непроизвольно всплывали неприятные картины того времени, и напротив, когда он впадал в состояние, имевшее случайное сходство с чувствами, испытанными им в доме Лобенштайна, ему чудился запах лака.

Случай несколько облегчил положение Антона.

Религиозные фантазии шляпника Лобенштайна весьма отдавали ипохондрией; он верил в грядущее возмездие и имел видения, нередко повергавшие его в страх и трепет. В его доме снимала комнату некая старуха. Умерев, она стала являться ему во сне, отчего он нередко просыпался в холодном поту, а поскольку продолжал грезить наяву, то по углам спальни ему все время чудилась ее мелькающая тень. Чтобы избавить его от одиночества, Антону велели спать с ним в одной комнате. Теперь в нем появилась нужда, и Лобенштайн стал относиться к нему немного добрее. Чаще вступал с ним в беседу, расспрашивал, лежит ли его сердце к Богу, учил, что Богу следует посвятить себя целиком и полностью, если же ему выпадет счастье быть избранным в число Божьих чад, то Бог возьмет на себя дело его духовного обращения и исполнит оное до конца – и многое в том же роде. Вечерами Антон, прежде чем отойти ко сну, должен был стоя тихо помолиться, причем молитва не могла быть слишком короткой, иначе Лобенштайн спрашивал: как, ты уже управился? и тебе больше нечего сказать Богу? Для Антона это служило новым поводом к лицемерию и притворству, столь чуждым его природе. Хотя молился он тихо, но старался выговаривать слова как можно отчетливее, чтобы Лобенштайн мог их хорошо расслышать, поэтому в продолжение всей молитвы им владела мысль не столько о Боге, сколько о том, как бы выражением раскаяния, сердечного сокрушения, страстного порыва к Богу и тому подобных чувств повернее вкрасться в доверие к господину Лобенштайну. Такова была великая польза, принесенная вынужденной молитвой душе и характеру Антона.

И все же порой Антон еще обретал истинное наслаждение в уединенной молитве, которой предавался где-нибудь в отдаленном уголке мастерской, на коленях прося Бога, чтобы он произвел в его душе хотя бы одну-единственную из великих перемен, о которых он так много читал и слышал в детстве. И так велика была прельстительная сила его воображения, что иногда ему чудилось, будто в глубине его души действительно происходит нечто совсем особенное, и вслед за тем он сразу же задумывался, как бы описать это свое новое душевное состояние в письмах к отцу или к господину Фляйшбайну или как рассказать об этом Лобенштайну. Подобные воображаемые чувствования обильно питали его тщеславие, а затаенное наслаждение, которое он по этому поводу испытывал, вызывалось более всего мыслью о том, как он станет рассказывать об испытанных им божественных и небесных душевных наслаждениях – ему чрезвычайно льстило, что люди взрослые и изрядно пожившие придают столь большое значение его душевному состоянию, предмету их постоянной заботы. Тут и заключалась причина воображаемой им беспрерывной смены душевных состояний – через это он получал возможность сетовать господину Лобенштайну на внутреннюю пустоту и сухость, на то, что не ощущает в себе истинного влечения к Богу, а затем просить у него совета по поводу такого своего состояния, каковой совет бывал ему преподан с величайшей важностью, весьма для него лестной.

Дошло до того, что рассуждения о его душевном состоянии нашли место в переписке с господином Фляйшбайном и ему было показано некое место из письма Фляйшбайна, касающееся до него лично. Стоит ли удивляться, что он поддался соблазну посредством всех этих мнимых изменений своего душевного расположения пестовать собственную важность как в своих глазах, так и в глазах окружающих – коль скоро он представал им как особа, отмеченная чрезвычайно пристальным руководительством самого Бога?

Как и другой ученик, он получил теперь черный фартук, и это отнюдь не привело его в уныние, но напротив – принесло великое удовлетворение. Он почувствовал себя человеком, облеченным некой должностью и приступившим к ее исполнению. Фартук как бы вовлек его в общий порядок равных ему работников, тогда как прежде он был одинок и заброшен. В размышлениях о фартуке он даже забыл на время о своей любви к учению и стал находить своего рода удовольствие в исполнении разных ритуалов ремесленнической жизни, более всего мечтая участвовать в них. Он от всей души радовался, принимая приветствие какого-нибудь странствующего подмастерья, ожидавшего положенного в таких случаях подарка, и не мог вообразить большего счастья, чем самому в один прекрасный день сделаться таким странствующим подмастерьем и приветствовать кого-нибудь по той же предписанной форме.

Так настроение юноши зависит более от знаков, нежели от самих вещей, и по словам ребенка вряд ли можно судить о его будущем выборе занятия. Едва выучившись читать, Антон стал находить неописуемое удовольствие в посещении церкви, чему мать и тетка не могли нарадоваться. Но что же влекло его в церковь? Триумф, коим он наслаждался всякий раз, как, бросив взгляд на черную доску с выведенными на ней номерами псалмов, мог указать стоящему рядом взрослому, что это за номер, а потом быстрее иных взрослых раскрыть Псалтырь и присоединиться к хору.

Благосклонность господина Лобенштайна к Антону видимо росла по мере того, как мальчик все жарче выказывал потребность в духовном руководстве. Он часто разрешал ему участвовать в длившихся до полуночи беседах своих ближайших друзей, с которыми любил обсуждать приключившиеся ему или кому из них видения, порою столь жуткие, что у Антона от ужаса шевелились волосы на голове. Спать поэтому ложились поздно, и если вечер проходил в подобных беседах, наутро господин Лобенштайн обыкновенно спрашивал у Антона, не слыхал ли тот ночью чего особенного, к примеру чьих-нибудь шагов в комнате.

Вечерами господин Лобенштайн иногда беседовал с Антоном наедине, и они вдвоем читали сочинения Таулера, Иоанна Креста и подобные книги. Казалось, теперь между ними установится прочная дружба. Антон и впрямь испытывал к господину Лобенштайну чувство, похожее на любовь, но к нему примешивалась некая горечь, привкус умерщвления и изничтожения, вызванных медоточиво-скорбной улыбкой Лобенштайна.

Теперь Антона все чаще освобождали от тяжелой и унизительной работы. Порой Лобенштайн брал его с собой на прогулку и даже пригласил для него учителя фортепиано. Антон был наверху блаженства в своем новом положении и написал письмо отцу, выразив в нем живейшую радость.

Антон достиг в доме Лобенштайна вершины счастья, и падение его приближалось. С той поры как для него был нанят учитель фортепиано, его окружали завистливые взгляды. Как при дворе какого-нибудь князька, ему строили козни, на него клеветали и всячески старались его развенчать.

Пока Лобенштайн вел себя с ним жестоко и несправедливо, Антон пользовался сочувствием и дружбой всех домашних, но стоило им заподозрить, что Лобенштайн дарит его своей дружбой и доверием, как в той же мере увеличились вражда и недоверие. Но едва только им удалось снова низвести его до себя и учитель музыки был уволен, как все недоброжелательство исчезло и он снова стал им другом.

Однако лишить его расположения столь мнительного и недоверчивого человека, как Лобенштайн, не составляло труда; достаточно было передать ему несколько беспечных фраз Антона, указывать при каждом удобном случае на различные промахи и непорядки, действительно им допущенные, чтобы переменить отношение Лобенштайна к нему. И именно так с обдуманным расчетом и сделали экономка и прочая челядь. Но прежде чем они полностью достигли своей цели, прошло несколько месяцев, в продолжение которых Лобенштайн пытался обратить в свою веру даже учителя музыки, скромного и порядочного человека, каковой, однако, по мнению Лобенштайна, все же был еще не вполне предан Богу и не проявлял достаточного пыла в следовании ему.

Учитель часто столовался в компании господина Лобенштайна, но в конце концов навлек на себя неудовольствие тем, что намазывал на хлеб слишком толстый слой масла. Экономка тотчас указала господину Лобенштайну на это обстоятельство с известной целью – удалить учителя от Антона и уравнять последнего с его товарищами.

Вдобавок Антон не проявлял в музыке особых талантов, а потому и большого рвения на уроках. Несколько арий и хоралов – вот и все, что ему удалось выучить ценой больших усилий. Занятия фортепиано были для него тягостны, он с великим трудом усваивал аппликатуру, и Лобенштайн то и дело придирался к его растопыренным пальцам.

И все-таки однажды ему удалось, как в истории Давида и Саула, силою музыки развеять гнев господина Лобенштайна. Как-то раз он допустил небольшой промах, и, поскольку доброе расположение к нему господина Лобенштайна уже стало понемногу превращаться в ненависть, он замыслил для Антона на вечер суровое наказание. О чем Антон догадался по многим признакам. И когда час наказания приблизился, он собрался с духом и сыграл на фортепиано первый разученный им хорал, сопровождая свою игру пением. Лобенштайна это потрясло, и он признался, что именно на этот час и было назначено наказание, которое он теперь отменяет.

Антон даже дерзнул попенять ему, что прежняя его дружба и любовь начали заметно таять, в ответ тот признался, что расположение его к Антону вправду уже не столь велико, как прежде, но в том, что между ним и его былой любовью к Антону пролегла стена, виновато ухудшившееся состояние души Антона. Заключил же он об этом по указанию Бога, коему изложил означенное дело в молитве.

Все это чрезвычайно огорчило Антона, и он спросил, что же ему предпринять для исправления своего душевного состояния. Идти своим путем в простоте сердца, полностью предав себя Божьей воле, был ответ. Дальнейших указаний не последовало. Господин Лобенштайн считал недопустимым предварять решения Бога, который, казалось ему, уже и сам отвернулся от Антона. Однако, судя по его назидательным словам: «идти своим путем в простоте сердца», – он в последнее время находил Антона чересчур умным и словоохотливым, полагал, что мальчишка слишком много рассуждает и – по причине удовлетворенности своим внутренним состоянием – ведет себя слишком оживленно. Живое поведение Антона, по убеждению Лобенштайна, влекло его прямиком к гибели как человека с беззаботным выражением лица, а потому низменного и мирского, о котором нельзя подумать ничего иного, кроме как что сам Бог отвергнет его за его грехи.

Если бы Антон лучше понимал свою выгоду, он непременно исправил бы положение, напустив на себя удрученный и нелюдимый вид, изображая внутреннюю тревогу и подавленность. Ибо тогда господин Лобенштайн поверил бы, что Бог снова готов привлечь к себе эту заблудшую душу.

Но поскольку Лобенштайн был убежден, что всякий, кого Бог решит обратить, будет обращен и без его помощи и что Бог избирает кого хочет и кого хочет отторгает и ожесточает, чтобы тем нагляднее явить свою славу, то ему казалось опасным вмешиваться в дело Бога, коли, по всем приметам, кто-то окончательно им отвергнут.

У Антона же, судя по его оживленному и мирскому виду, такие приметы были налицо. Дело приняло столь нешуточный оборот, что Лобенштайн решил списаться с господином фон Фляйшбайном. И снова показал Антону место из письма Фляйшбайна, где речь шла о нем; господин Фляйшбайн выражал уверенность, что «дьявол возвел себе в сердце Антона столь прочное святилище, что разрушить его будет очень трудно».

Антона эти слова точно громом поразили, однако, заглянув в себя и сверив нынешнее свое душевное состояние с недавним, он не нашел между ними никакого различия: он столь же часто, как и прежде, бывал захвачен воображаемыми божественными чувствованиями и умильными переживаниями и, как ни старался, не сумел обнаружить никаких свидетельств своего отпадения от Божией милости и своей отверженности от Бога. С этого времени он стал сомневаться в истинности прорицаний господина Фляйшбайна.

Оттого он забыл и думать о своей униженности, которая еще недавно, скорее всего, побудила бы его добиваться благорасположения господина Лобенштайна, чью дружбу он отринул своей неизменно довольной физиономией.

Первым следствием этого стало удаление его из спальни Лобенштайна, так что ему снова пришлось ночевать рядом с другим учеником, который, перестав ему завидовать, опять сделался его другом. Вторым – что он снова принужден был исполнять самую низкую и грязную работу, подолгу задерживаясь в мастерской и не имея возможности навещать Лобенштайна. Учитель музыки оставался в доме лишь потому, что Лобенштайн положил себе завершить начатое дело его обращения и вознамерился взамен одной заблудшей души привести к Богу другую.

Наступила зима, и вот тут Антону пришлось совсем туго: его принуждали выполнять работу, для его лет совершенно непосильную. Лобенштайн как будто решил, что коль скоро душа Антона все равно ни на что не годна, пусть уж его тело найдет наилучшее применение. Казалось, он стал смотреть на него как на орудие труда, которое выбрасывают, когда оно стачивается.

Вскоре руки Антона от мороза и работы сделались совсем непригодными к фортепианной игре. Почти каждую неделю он вместе со своим товарищем раз-другой пропускал ночной сон и вынимал окрашенные в черный цвет шляпы из кипящего красильного котла, а затем немедля прополаскивал их в протекающем неподалеку Окере, для чего прежде нужно было пробить отверстие во льду. И от постоянного чередования раскаленного пара и мороза руки Антона растрескались до крови.

Это, однако, не повергло его в уныние, скорее укрепило. Он прямо-таки гордился своими руками, а многочисленные кровавые трещины на них воспринимал как знаки трудового отличия; и покуда эта тяжкая работа обладала для него прелестью новизны, она доставляла ему известное удовольствие, состоявшее более всего в ощущении собственной телесной силы, и одновременно приносила сладостное ощущение свободы, прежде ему неведомое.

Теперь, казалось ему, он может иметь к себе более снисхождения, чем прежде, коль скоро работает наравне с другими и разделяет с ними дневные тяготы и попечения. Даже в самой тяжелой работе обретал он некое внутреннее достоинство, плод крайнего напряжения сил, и все чаще думал, что едва ли согласился бы променять нынешнее свое положение на то мучительное, в коем пребывал прежде, наслаждаясь суровой дружбой господина Лобенштайна, изничтожающей всякую свободу.

Тот же начал все больше и больше его притеснять, часто заставляя весь день напролет чесать шерсть в нетопленой комнате. Сие хитрое средство было измышлено, чтобы заставить Антона больше трудиться, ведь если он не хотел закоченеть до смерти, то должен был пошевеливаться, покуда хватало сил, так что вечерами руки уже отказывались ему повиноваться, а пальцы на руках и ногах все равно промерзали у него насквозь.

Эта работа своим нескончаемым однообразием делала жребий Антона горчайшим из всех, особенно когда фантазия его никак не хотела оживать. Если, напротив, она разыгрывалась от быстрого обращения крови, дневные часы пробегали незаметно. Тогда он уносился мечтами в будущее. Порой он давал выход своим чувствам, напевая речитативы на случайно сложенную мелодию. Когда же работа особенно его изнуряла, силы совсем оставляли и жизнь пригнетала к земле, он искал радость в религиозных мечтаниях о жертве и полном самоотречении; в такие минуты выражение жертвенный алтарь казалось ему исполненным глубокого смысла и он вплетал его во все придуманные им песенки и речитативы.

Общение с товарищем (которого звали Август) вновь стало доставлять ему живейшее удовольствие, а беседа с ним стала более доверительной, так как теперь они опять сделались равны друг другу. А ночи, проведенные без сна, лишь укрепляли их дружбу. Но особенно сплачивало их совместное пребывание в так называемой сушильне. Это была проделаннаяв земле яма, сверху покрытая кирпичным сводом; там мог разместиться либо один человек стоя, либо двое кое-как усаживались рядом. В этой яме находилась большая жаровня, а по стенам висели смазанные азотной кислотой заячьи шкурки, которые таким образом умягчались и затем шли на отделку дорогих шляп.

Вот здесь-то перед жаровней, в чадном воздухе земляной дыры, куда попасть удавалось чуть ли не ползком, Антон и Август сидели рядом. Их настолько сближала теснота и уединенность пространства, слабо освещаемого лишь раскаленными углями, тишина и зловещий вид темного свода, что сердца обоих изливались взаимными дружескими чувствами. Здесь они поверяли друг другу свои заветные чаяния, здесь провели блаженнейшие часы своей жизни.

Подобно господину Фляйшбайну и все его последователям, Лобенштайн был сепаратистом и потому сторонился церкви и не принимал причастия. Пока длилась дружба между ним и Антоном, тот почти не посещал церковной службы в Брауншвейге. Теперь же Август стал по воскресеньям брать его с собою в церковь, всякий раз в другую, поскольку Антон любил слушать разных проповедников.

Как-то раз Антон и Август, сидя глубокой ночью в тесноте сушильни, обсуждали нескольких уже слышанных ими проповедников, и Август пообещал Антону в следующее воскресенье повести его в Брюдернкирхе, где он услышит проповедника, превосходящего своими речами все, что только можно себе помыслить и вообразить. Проповедник звался Паульман, и Август без умолку рассказывал, как часто этот человек трогал и потрясал его душу. Ничто не могло воодушевить Антона сильнее, чем вид публичного оратора, повелевающего сердцами тысяч. Он со вниманием слушал рассказ Августа и уже представлял себе пастора Паульмана на кафедре и в уме слышал его проповедь. Единственным его желанием было, чтобы воскресенье настало поскорее!

И наконец оно настало. Антон поднялся раньше обычного, переделал утренние дела и нарядился. Когда зазвонили к обедне, его охватило приятное предвкушение будущей проповеди. Народ потянулся к церкви. Улицы, ведущие к Брюдернкирхе, были до отказа забиты людьми. Пастор Паульман недавно хворал и теперь готовился проповедовать в первый раз после болезни: по этой-то причине Август не сразу повел Антона в эту церковь.

Войдя, им едва удалось отыскать себе местечко поближе к кафедре. Все скамьи, проходы и хоры полнились людьми, вытягивающими шеи, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. Церковь была старинной готической постройки с мощными колоннами, высоким сводом и необыкновенно длинными стрельчатыми окнами, столь густо раскрашенными, что сквозь них проникал лишь слабый свет.

Еще до начала службы люди наводнили церковь. Внутри царила торжественная тишина. Внезапно в полную силу зазвучал орган и грянувший тысячеголосый хор, казалось, сотряс свод. Когда замерли последние звуки песнопений, все взоры устремились на кафедру: желание прихожан видеть проповедника не уступало их желанию его услышать.

Наконец, он явился и, прежде чем взойти на кафедру, преклонил колено на ее нижней ступени. Затем он распрямился и предстал перед народом. Человек в расцвете сил – с бледным ликом, ртом, тронутым чуть заметной улыбкой, и глазами, источающими небесное благоговение, – он уже начал проповедовать, самим выражением своего лица и смиренно сложенными руками.

Но стоило ему заговорить – что за голос, что за выразительность речи! Сначала она текла медленно и важно, потом все быстрее, подобно ускоряющемуся потоку – и по мере того, как проповедник глубже погружался в свой предмет, огонь красноречия сильнее заблистал в его глазах, зашумел в груди и заискрился на кончиках пальцев. Все в нем – лицо, тело и руки – пришло в движение, нарушая главнейшие правила риторики, но оставаясь при этом естественным, изящным и неотразимо влекущим.

Мысли и чувства изливались совершенно свободно, очередное слово рвалось из груди, не дожидаясь, пока отзвучит прежнее; и, как волны, подгоняемые приливом, набегают одна на другую, так и каждое его новое чувство тонуло в следующем, которое, однако, было не чем иным, как живым обновлением предыдущего.

Он говорил высоким тенором, но и при такой высоте голос звучал на удивление полно, как звон чистого металла, пробегая по нервам людей. Придерживаясь канвы Евангелия, он обличал несправедливость, угнетение слабых, роскошь и расточительство, и под конец с разгоревшейся страстью обратился по имени к пышному, утопающему в неге городу, жители которого большей частью собрались в этой церкви, обнажил его грехи и преступления, напомнил о войне, об осаде города, об общей опасности – времени, когда нужда всех уравняла и царило всеобщее согласие, когда богатым гражданам за столами, стонущими теперь под тяжестью яств, предстали голод и дороговизна, а их перстни и ожерелья грозили смениться на оковы. Антону казалось, что он слышит одного из пророков, который с божественным пылом возвещает кару народу Израиля и срамит Иерусалим за его грехи.

На обратном пути Антон не молвил Августу ни слова, но отныне все его помыслы – куда бы он ни шел и где бы ни находился – были только о пасторе Паульмане. Его видел он ночами во сне, о нем заговаривал днем; весь его облик, выражение лица, каждое движение прочно запечатлелись в душе Антона. Чесал ли он шерсть в мастерской или промывал шляпы – всю неделю он был точно заворожен воспоминаниями о проповеди пастора Паульмана, снова и снова вызывая в памяти обороты его речи, которые потрясли его или растрогали до слез. Силой воображения он рисовал старинную величественную церковь, толпу, обратившуюся в слух, возобновлял звучание пасторского голоса – в его фантазии даже еще более возвышенного – и считал часы и минуты до следующего воскресенья.

Оно наступило. И если что-нибудь могло произвести на душу Антона еще более сильное впечатление, чем в прошлое воскресенье, то это была нынешняя проповедь. Людей в церкви собралось едва ли не больше, чем неделю назад. Перед проповедью пропели короткую песнь, составленную на слова псалмов: