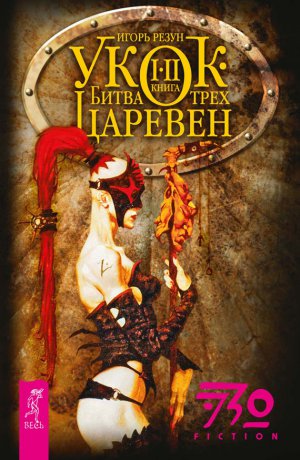

Укок. Битва Трех Царевен Резун Игорь

Читать бесплатно другие книги:

Если вы не выучили язык в школе или институте, то не стоит переживать и думать, что вы к этому неспо...

Плетеный пояс – непременный атрибут русского костюма. Его носили и мужчины и женщины, богатые и бедн...

Если скучное слово «диета» заменить фразой «средиземноморская диета», то необходимость похудеть в то...

Три небольшие новеллы, объединенные под названием «Любовник», неспроста находятся в одном сборнике. ...

Великая Отечественная война глазами противника. Откровения ветеранов Вермахта и войск СС, сражавшихс...

Книга освещает многие аспекты выращивания овощных культур, начиная от планировки приусадебного участ...