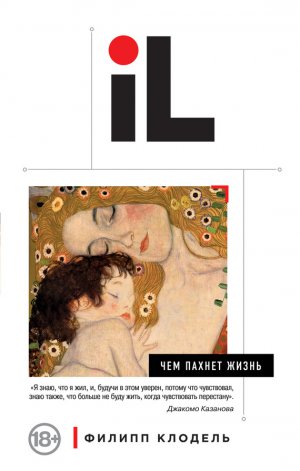

Чем пахнет жизнь Клодель Филипп

Philippe Claudel

Parfums

Copyright © Editions Stock, 2012.

© Хотинская Н., перевод на русский язык, 2014

© Издание на русском языке, оформление, ООО «Издательство «Эксмо», 2014

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес, 2014

Акация

Acacia

Климатическая несуразность: я знаю – есть деревья, покрытые снегом в начале июня. Этот снег густой и в то же время невесомый – пушистые грозди, которых вечерний ветерок касается так же легко, как гладят живот возлюбленной. Я качу на велосипеде по разбитой дороге, идущей под уклон за кладбищем Домбаля, города, где я родился, города, где я вырос, города, где я живу и сейчас, к заброшенному стадиону Соммервилле, где мы привыкли играть. Догонялки, вышибалы, полицейские и воры. Друзья ждут: Нош, Вагетты, Эрик Шошнаки, Дени Поль, Жан-Марк Сезари, Франсис Дель Фабро, Дидье Симонен, Дидье Фо, Жан-Мари Арну, Маленький Жан, Марк Жоне. Высокие акации застят светлое небо, смыкаясь в резной свод. Листья в форме античных монет. Шипы терновых венцов – для кого они? Я кручу педали, зажмурившись, откинув голову назад, упиваюсь запахом лепестков и искрящейся радостью, которую вновь приносит с собой каждая весна. Дни скоро станут длинными-длинными, как наша жизнь. Мы будем ждать вечера под вечно новое пение птиц и концерты лягушек. И, с изумлением уловив последнюю прохладу земли, освежимся ею. И туманы уйдут в чужие края, далеко-далеко, чтобы вернуться лишь в октябре. Небо расцветится розовыми закатами, окаймленными оранжевым и бледно-голубым, как на картинах Клода Желле, больше известного как Лоррен, – он родился в нескольких лье отсюда тремя веками раньше. Цветы акации пахнут медом и первоцветом, в них гудят пчелы, упившиеся и пошатывающиеся в теплом воздухе, точно крошечные мохнатые сатиры. А мы, маленькие представители людского племени, ищем на нижних ветвях тяжелые грозди бледно-кремового цвета. Мы срываем их, невзирая на царапины на пальцах и запястьях, и выступающие капельки крови – знаки нашего мужества. Укутав юных покойниц в салфетку, я качу домой, крутя педали что есть сил. Проезжаю мимо уснувших боен, где бычьи туши висят на крюках в холодильных камерах, размышляя о своей недолгой судьбе. Мама замесила тесто. Мы погружаем в него грозди, тяжелеющие в светлой лаве. Теперь – поскорей опустить их в кипящее масло, чтобы глубинный аромат не умер, но остался пленником под корочкой. Тонкой. Золотистой. Ночь за окном распахнула свой глаз цвета берлинской лазури. Кот у плиты наблюдает за нами, думая о чем-то своем. Уже поздно. Еще рано. Глаза блестят, губы жжет, а мне все равно – я кусаю хрустящую гроздь, полную цветов, улыбок и ветра. Я пробую вкус весны.

Чеснок

Ail

Сначала нож надрезает зубчик. Нож, чье лезвие отточено так остро, что похоже на очень тонкий серпик луны. Этот самый нож моя бабушка – которую все зовут Блошкой, несмотря на высокий рост, – ничуть не стесняясь, одним точным движением всаживает в горло кроликам, выпуская кровь, и я никогда не отвожу глаз, предпочитая это откровенное убийство лицемерной палке, которой у иных принято забивать животных. Мой отец тоже так делает. Я не пропускаю ни одной «казни». Особенно мне нравится момент, когда, сделав небольшие надрезы вокруг лапок, он разом, как носок, выворачивает шкурку, отделяя ее от тельца цвета слоновой кости с синевой. Из чеснока, чей очищенный зубчик похож на клык хищника, орудие убийства вырезает крошечные кубики, перламутрово-белые и чуть жирноватые на вид, которые не успевают распространить свои ароматы, потому что бабушка быстро-быстро ссыпает их в черную помятую сковороду на уже шкворчащий бифштекс. Взрыв. Дым, как в кузнице. Щиплет глаза. Кухня маленького дома номер 18 по улице Шан-Флери тонет в белых клубах. Я глотаю слюнки. Пахнет чесноком, горящим маслом, мясом, чьи кровь и соки, соединяясь с растопленным жиром, превращаются в восхитительную подливу. Я жду, в животе сосет. Я за столом. В руках вилка и нож. Белая полотняная салфетка повязана вокруг шеи. Еще не достаю ногами до пола. Мальчик-с-Пальчик, а сейчас стану сказочным Людоедом. У меня вся жизнь впереди. Бабушка выгоняет чад в окошко, выходящее на двор, и шлепает на мою клееную фаянсовую тарелку – я люблю ее растрескавшуюся глазурь и картинку, сцену охоты, – жареный бифштекс, который мы только утром купили в мясной лавке Пти-Мера на улице Карно. Кубики чеснока скукожились. Одни стали рыжими, другие коричневатыми, третьи – цвета карамели, а некоторые, удивительное дело, сохранили свою жасминовую белизну. По горячему золотистому мясу растекается их неосязаемое чудо. Творение свое бабушка завершает, мелко нарезая черными портновскими ножницами немного петрушки, которая сыплется на мясо, придавая ему аромат живой травы; потом смотрит на меня с улыбкой. «А ты не ешь?» – спрашиваю я. «Смотрю на тебя – и сама сыта», – отвечает она. Она умрет, когда мне исполнится восемь лет.

Самогон

Alambic

Что за домишко в Мабюзе – доски едва обтесаны, плохо пригнаны, местами почернели, словно их за долгие годы вылизал медленный огонь. Он стоит на выступе над Саноном, близ моста Пьера Эскюраса, каким-то чудом держась на высоком обрыве над самым течением. Внизу – зимняя вода, скудная, серая и мутная, длинные водоросли колышутся грязной шевелюрой, а неподалеку порт Большого канала, где стоят бок о бок баржи, точно большие рыбы, разбухшие от известняка и угля. В январе месяце домишко пробуждается от сна. Слышен скрип, непонятные шорохи, присвист пара и дыма, стук капель и бульканье, иногда – кашель или пение, свист сквозь зубы, а подчас и ругательства. Мы, ребятня, ошиваемся вокруг, раздувая ноздри и разевая рты, вдыхаем все, что сочится из этих стен, переполняя грудь, и даже не замечаем холода, от которого немеют пальцы и краснеют щеки. Невидимый перегонный куб и его хозяин, тоже невидимый, притягивают нас, мотыльков, кружащих у сорокаградусного солнца. Да, там, окутанное непостижимой для нас тайной, оно самое – солнце, в изгибах лабиринта раскаленной меди превращается в спирт. Солнце плодов, золотых и лиловых, мирабели, груш, слив и терна, собранных несколько месяцев назад у древесных корней, – они были такими спелыми, что попадали от своей сахарной тяжести и полопались под напором теплой мякоти, а потом их смешали в бочках, где они вовсе даже не сгнили, а слились друг с другом, перебродив в густое пенное сусло. В домишке над рекой разыгрывается последний акт. Плоть становится чистым спиртом. Аппарат разливает жидкость в бутылки и фляги, принесенные нашими отцами, но делится и с ангелами тем, что великодушно выпускает кривобокий домишко. Наверно, на небе хмелеют от этих паров, но здесь, на земле, мы – уже не ангелы, еще не демоны, – превращаемся, благодаря им, в шальных фавнов, выписываем зигзаги на велосипедах, смеясь просто так, счастливые, хмельные от этого сорокаградусного бриза, хмельные от жизни.

Возлюбленные

Amoureuses

Так чем же пахнут наши возлюбленные крошки[2], когда наши губы впервые встречаются с их губами и потом решительно не знают, что делать дальше? Мне 12 лет. Девочки на меня не смотрят, а мальчики смеются над моей худобой. Мое ветреное сердечко чуть не выскакивает из груди, когда мимо проходит черненькая Натали или беленькая Валери. Я пишу стихи и украдкой сую листки им в руки, с утра, в восемь часов, приходя в коллеж имени Жюльенны Фаренк. Клеопатра, Елена Троянская, Афина, Афродита, Диана, Нефертити: я умещаю в своих виршах всю программу по истории и мифологии. Еще я беззастенчиво граблю авторов из учебника французского: «Валери, под мостом Воров тихо течет Санон и уносит нашу любовь» или «Завтра с рассветом я в школу бегу, Натали, знаю, ты меня ждешь, быть вдали от тебя не могу»[3]. Но Натали вовсе меня не ждет. Чтобы выразить всю мою страсть, я придумал для Валери глагол «преобожать» – этакая превосходная степень от «обожать»: «Валери, я тебя преобожаю!» В ответ я получаю лишь пожатия плечами да брезгливые гримаски. Мои стихи кончают свой век скомканными в сточных канавах. Их бросают туда на моих глазах. Собаки и кошки их орошают. Стоять на стреме – только на это я и гожусь, мое дело – предупредить Франсуа, целующего Натали, или Дени, делающего то же самое с Валери, чтобы приближающийся взрослый не застукал их в узких переулках, что соединяют улицы Жюля Ферри и Жанны д’Арк. Я, покладистый маленький рогоносец, оберегаю покой романов, которые с моими возлюбленными крутят другие. Потом я спрашиваю их, чем пахнут эти поцелуи, каковы они на вкус, скопированные с тех, что можно видеть каждое воскресенье на экране кинотеатра «Георг», – а эти киношные поцелуи, столь же пылкие, сколь и застывшие, вполне могли бы сойти за рекламу клея «Момент». Это называют «взасос». Я не знаю, что это значит, но мне почему-то представляются войлочные тапочки, которые я ношу дома. Они старенькие, клетчатые и плохо пахнут. Познаю я, что это такое, через несколько месяцев: это будет не с Натали и не с Валери, а с Кристиной Френци. С толстушкой Френци. День рождения у Вагеттов. Мы едим торт. Запиваем газировкой «Sic», апельсиновой и лимонной, психоделических цветов. Кто-то ставит музыку, медленный эстрадный мотивчик, такой же сладенький, как наши напитки. Все топчутся, как могут. Многие девочки в шортах. Сидеть остались только мы двое, она и я. Она придвигается ко мне, берет за руку. Я не смею отказаться, и вот мы уже в обнимку. Мои руки коротковаты, чтобы обхватить ее всю. Мне немного стыдно. Что подумают Натали и Валери, которые обнимаются с моими друзьями, так близко, так далеко? Я закрыл глаза. И опять она сама приближает свое лицо к моему, ищет мои губы, находит их, целует. Шелковистые волосы пахнут тем же шампунем «Dop», что и мои, но и чем-то еще – растительным, сладким, засахаренным, это запах лакомства, кондитерской, запах травы, лугов, я не могу подобрать ему название, – но, не в силах оторваться, счастливо вдыхаю его в ямке ее шеи, на губах, и целую, целую эти губы, я уже и сам этого хочу. Забыта Натали, забыта Валери. Так им и надо. А когда после танца толстушка Френци делает то же, что все остальные девочки с мальчиками – усаживается мне на колени, и боль пронзает мои голые ляжки, придавливая редкие мускулы к костям, я не произношу ни слова. Стискиваю зубы. Вдыхаю запах ее затылка, щек, губ. Мы снова целуемся, и после этих поцелуев с зеленым душком засахаренного дягиля – наконец-то я понял, чем они пахнут – я еще много лет буду открывать стеклянную банку с цукатами, которые мама хранит на нижней полке кухонного шкафчика и украшает ими кексы и ром-бабы. Запускать в банку пальцы, брать засахаренные стебельки, сладкие и липкие, подносить их к носу и, зажмурившись, есть, сидя на холодном линолеуме; и вспоминать толстушку Френци, ее поцелуи, – но еще и Мишель Мерсье, чьи умеренно эротические похождения показывают по телевизору каждое лето, – и напевать медово-сладенький мотив, который свел нас: «Мы пойдем, куда ты захочешь, когда ты захочешь, и мы будем любить друг друга, даже если не станет любви». Будь благословен Джо Дассен – ведь он помог мне куда больше, чем Аполлинер и Гюго, вместе взятые.

Лосьон после бритья

Aprs-rasage

Я смотрю на отца снизу вверх, высоко задрав голову. Мы в подвале нашего дома, в ванной комнате. Перед ним, над раковиной, висит на стене туалетный шкафчик с тремя зеркальными дверцами. Поворачивая их, можно видеть вместо одного лица три, а иногда – и еще больше. Электрическая бритва скользит по коже, которую отец натягивает пальцами, разглаживая. Он проводит несколько раз по одному и тому же месту – и вот оно, наконец, совсем гладкое, в красных прожилках. Лицо молодеет под моим неотрывным взглядом. Уходит ночная щетина, белая или серая, пепел, которым присыпали его во сне, чтобы состарить и отнять у меня. Музыка бритвы – псалом. Молитва, состоящая всего из двух-трех нот на низкой частоте, монотонная песнь муэдзина. В ванной комнате всегда сыро. Пахнет остывшим хаммамом. Раздевалкой в бассейне. Окна нет. Чтобы проветрить, надо устроить сквозняк, открыв две двери – прачечной и летней кухни. Отец выдергивает вилку бритвы из розетки, сматывает шнур, убирает ее в туалетный шкафчик, на левую полку, и берет широкий и плоский флакон с зеленой водой. Mennen, для нас, мужчин. Мне-то еще далеко до мужчины. Он встряхивает флакон над левой ладонью, и жидкость щедро брызжет прямо в руку. Как в рекламе. Он быстро-быстро похлопывает мокрой ладонью по щекам, подбородку, шее, раз, другой, третий. И нас вдруг захватывают дерзкие запахи ментола и цитруса, особенную резкость им придает спирт, витающий в воздухе и пощипывающий ноздри. Но это развеивается быстро. Остается лишь душок, что-то от мелиссы, и лимона, и садовой мяты, которую я люблю иногда пожевать, так пахнет ее изумрудный лист и светлый отвар, и еще желтая цедра, и, кажется, перец. Мой отец, который зовет меня то Нономом, то Жюло, наклоняется ко мне. Подставляет горящие щеки, и я их целую. Ритуал. Они стали странно мягкими, нежными, ничего мужского. О чудо бритья и зеленой воды – из взрослого человека мой отец снова стал младенцем.

Вечеринка

Boum

Пусть ясный день за окнами выбелил фасады, а нам нужна ночь. Искусственная. Созданная своими руками из подручных средств. Мы молоды, лет по 16, не больше, и уже себя хороним. В подвалах. В заколоченных сараях. В затянутых брезентом гаражах. Мы ищем темных местечек, мертвых углов, диванов, продавленных уже до того, что их подлокотники служат нам ширмами. Спрятаться от всех. Спрятаться от себя самих, от своей боязни приблизиться к девушке, ощутить ее рядом, впритык, попытаться нащупать рукой ее бедро, груди, найти ее губы, но чтобы она не увидела этот пламенеющий прыщик на нашей щеке, на левой. Лучше вообще ничего не видеть. И не давать ничего видеть. Лучше и ничего не слышать, пусть наши «люблю» глохнут под децибелами, будь то MC5, «Рамоунз», Патти Смит, «Телефон», «Траст», «Клэш» или «Секс Пистолс». Потом всегда можно прикинуться, что мы вовсе их не шептали. Слепые. Глухие. Немые, или почти что. А в животе – клыки, терзающие нутро: осмелюсь – не осмелюсь, и даже первое спиртное не может их утихомирить. А потом – танцевать, пустить свое тело вразнос, в ритме ли, нет ли, танцевать до упаду, чтобы не лопнуть от всей этой энергии, которая в нас бродит, которая в нас бьется, чтобы изойти потом, и влагой, и драйвом в полутемной комнате, где уже нечем дышать и так хорошо задыхаться, ощущая всем телом этот жар, кислый, животный, отроческий, от футболок и рубашек, липнущих к коже, вязнущих в дыму сигарет… И чувствовать, как шибает дрожжами и хмелем, молодыми телами, духами девочек, накрашенных под Нину Хаген, Кейт Буш или Лене Лович, дезодорантами мальчиков, а порой и врывающимися нотками отработанного масла, бензина, смазки, уайт-спирита из гаража. Долгие часы напролет, в ожидании неизвестно чего, в эти жискаровские годы – чопорные, голые и пустые – на краю огромной бездны под названием «жизнь», в которую нас тянет: так бы и бросились живыми бомбочками, ничего о ней не зная, бешеные, разнузданные, мало чем заморачивающиеся, насквозь пропитанные мечтами и любовью, исторгающие из себя выпитое пиво и взрослый мир. А потом, позже, когда возвращаешься, шатаясь, с разбухшей от музыки и спиртного головой, с красными глазами, все это вновь настигает тебя – в липкой рубашке, которую снимаешь дома, грязный, пьяный, прокуренный, нацеловавшийся, еле живой, еще влажный…

Как наши губы и наши сердца.

Туман

Brouillard

Спящие лошади всегда кажутся мне большими трупами. Лежат на боку, ноги вытянуты, как будто ждут телегу живодера, которая отвезет их ко рву, где разделывают туши. Туман, сожрав их наполовину, превратил простых домашних коняг в фантастические существа. Я миную Сен-Никола-де-Пор, чья высокая колокольня разрывает дымку, цепляя своим белым камнем лучи неприветливого солнца. Мне вспоминаются рейтары Тридцатилетней войны, висельники Жака Калло, люди и животные, съеденные волками в долгие зиы, прекрасный роман Раймонда Шваба «Манжатт», который порекомендовал мне Ролан Клеман, – в годы моей учебы он, поэт и букинист, держал со своей супругой магазин «Вокруг света» в Нанси, на улице Мишотт. Так вот, лошади и туман, вдоль дороги, что ведет меня в Розьер-о-Салин. Тихонько кручу педали. Времени остается все меньше, а я не спешу. Туман – точно крышка чугунной кастрюльки: он держит в себе, под собой запахи земли, застигнутой врасплох юной осенью, травы, прихваченной утренними заморозками, животных, которые еще в полях, пустых лугов и мокрого асфальта. Большой флакон без стенок, непрерывный распылитель. Я втягиваю дух лошадиной шерсти, мощного дыхания, умиротворенного сном, их боков, попахивающих навозом, за которыми видны открытые глаза. И мне вспоминаются другие лошади: они тоже выходят из тумана странной романтической грезой. Арденнские, першеронские, булонские, на шкурах блестят капельки воды. Запряженные парами, они тянут бечевой низкие баржи. Я маленький. Их дыхание вырывается клубами, и я, проходя мимо, чувствую, какое мощное тепло исходит от напряженных, дымящихся мускулов и влажной шерсти тягловых животных. Я люблю туман, ибо через него всегда могу войти в потаенную глубину себя. Я иду под открытым небом, на лоне природы, от которой вижу лишь краешки, да и по ним уже прошлась, стирая, невидимая резинка – и мир становится простой проекцией души, проникновенной и чуть холодноватой гипотезой. Я один. До самого нутра – один, я замыкаюсь в этой мысли, как улитка в своей раковине. Есть в тумане, в его непроницаемой пелене, там и сям по необъяснимой логике просвеченной клочьями белизны, чуть мерцающей, словно лампочки горят где-то далеко – предощущение конца света, но безобидного, без роковых последствий и боли. Возгоняя «холодным способом» затаенные запахи, туман взламывает привычный пейзаж, и мы видим и обоняем его иначе. Вот, скажем, улица Элен, что берет начало почти напротив моего дома: в обычные дни – узенький проулок в два ряда шахтерских хибар, голый, мертвый, нежилые домики с заколоченными оконцами и запущенными садиками, короткий сток, сбегающий под уклон к ограде Казино и его музыкальному киоску… а в тумане он обретает фламандскую тайну, пахнущую замшелой черепицей, коксом, сажей, снастями, шерстяным пальто и дыханием реки – недалекого Санона, но еще и двух каналов совсем рядом, Большого и Малого, и здесь обоняешь точно так же, как видишь, мечтаешь, как улавливаешь мысль. Вспоминается Сименон[4], он здесь – весь его мир в дыму трубки, чей краснеющий огонек в руке одинокого прохожего различим метрах в двадцати; вот он идет в тумане, в неверном свете уличного фонаря, у которого собака, жирная дворняга с отвисшими сосками, поднимает ногу и тявкает, сама не зная зачем.

Корица

Cannelle

Я вырос в краю, где времена года сменяются, как отрубленные топором, резко и бесповоротно. И зима тут не на последнем месте: она закрывает год, как затворяют дверь в комнату, полную золотых безделушек и хрусталя. Зимой мечтают. Зимой поют. Зимой пьют и едят. Эти декабрьские пиры и перекусы, сдобренные эльзасскими винами, гевюрцтраминером и рислингом, и водкой – грушевой, мирабелевой, малиновой – заканчиваются, сказать по правде, только к Сретению, вальсом горячих блинов. Корица здесь – экзотическая гостья. Мы почти не используем ее в течение года, разве что изредка – в яблочном компоте или, в конце августа, в сливовом торте. Зато с первыми холодами она высовывает свою остренькую, с перчинкой, мордочку. Из больших стеклянных банок достают палочки, похожие на куски пергамента, порыжевшие и свернувшиеся от огня. Толкут их в порошок в ступке. Дар волхва. К нам в кухню приходит Восток со своими кортежами и миражами, рассыпая их по пластиковой мебели и старенькой клеенке. Печенье, пирожки, булочки, бриоши, шарлотки и эльзасские пироги – все усеяно корицей, и это божественно. Не выходя из кухни, мы погружаемся в глубь Европы и в глубь времен, перепачканные мукой лакомки-путешественники. Много лет мне хотелось изучить географию штруделя, этого изысканного рулета из тонкого теста с яблоками и изюмом – в его самом классическом варианте! А география эта, в сущности, обрисовывает границы бывшей Австро-Венгерской империи, ибо с тем же успехом, что и в Вене, штрудель можно отведать в Венеции, Триесте, Бухаресте, Варшаве, Праге, Будапеште и даже в Нью-Йорке, куда столько эмигрантов с руин и пепелищ бежали за новой надеждой на жизнь. Сказать по правде, из всех составляющих этого пирога меня больше всего волнует именно корица, одуряющая музыка ее аромата зимы и праздника, дозволенный дурман, способный сделать изысканным и утонченным простое французское тесто, придать ему изюминку экзотичным акцентом. Даже обычное красное вино, если его долго кипятить на краешке плиты, бросив туда сахар, дольку апельсина, бутон гвоздики и щепоть корицы, преображается благодаря ей в чарующего бесенка и обжигает руки, держащие стакан, в который его налили, согревая рот и горло, заливая пламенем желудок, рождая искорки смеха в уголках глаз и на щеках, счастливо порозовевших от холода на улице. Развязываются языки и начинают плести сказки и небылицы. Тасуются воспоминания, о жизни, об Истории, о романах, точно колода карт. Вдруг заходит речь о минаретах, о тундре, о принцессах-узницах. О караван-сараях, о маленьких лошадках и степях. О черном табаке, сломанных мечах, об Императоре и его промозглом замке, обмороженной коже и солдатах, оставшихся верными и утонувших в русской реке, когда все уже погибло и мир умер, а они так и не узнают об этом.

Погреб

Cave

Мои двоюродные бабушки Тирион, сестры бабушки со стороны отца, живут в Сен-Блезе; это маленькая деревушка в Вогезах, там всего одна улица. Мы зовем их «тетушками из Сен-Блеза», объединяя всех в античную триаду и почти забыв имена, которые помогли бы их различать: Берта, Катерина, Маргарита. Почему же и сегодня встают в моей памяти с болезненной четкостью их черты, их морщины, их волосы и чепцы, их черные, серые и темно-синие одежды? Я нежно люблю бабушку со стороны матери, но лицо ее совсем позабыл. А эти никогда не улыбающиеся старухи мне вовсе не нравятся, а между тем они расположились в моих воспоминаниях вольготно, как у себя дома. Незамужние, они живут втроем в большом семейном доме, задний скат его крыши спускается до самого огорода, чью границу до первых заморозков сторожат капустные кочаны. А дальше – лес, мутный бархат черных елей, мха и ветвей до земли. Нас принимают в кухне, скупо освещенной низким окошком и лампочкой под потолком, которую зажигают, только когда лиц уже не различить. Я у них – ставка в раздорах, мне непонятных, уходящих корнями в какие-то давние обиды: нас всякий раз угощают пирогом с мирабелью, початым, клеклым и безвкусным, на который я от души набрасываюсь, к вящему огорчению мамы – ведь она непревзойденная мастерица выпечки. И всегда-то одна из теток не преминет заметить: «Надо же, проголодался, бедный малыш!» – как бы пеняя ей, что она меня недокармливает и, стало быть, плохая мать. Потом меня отпускают погулять по дому. Я поднимаюсь в спальни, где кто-то спал в последний раз году этак в 1915-м. Открываю шкафы, обнаруживаю пропахшие нафталином шляпы-котелки, костюмы покойников, тонкие бамбуковые тросточки, засушенные букеты, раскрашенные фотографии. Этот музей канувших жизней кажется мне книгой без букв. Я смутно предощущаю, что мне придется однажды составить и записать этот алфавит. Мне, ребенку, позволяют вдыхать запахи мертвой пыльцы, вдовьей шерсти, сиротского белья, чтобы ребенок этот со временем связал их в канву и воскресил жизни, сгинувшие в войнах, болезнях и несчастных случаях. Спальни, чердаки, все, что наверху, журчит заупокойным пением, а вот погреб, чрево во всю длину огромного дома, – это поэма Ада. Я спускаюсь туда, весь дрожа, но никогда не дохожу до конца – да и есть ли у него конец? Тьма, через несколько метров – абсолютная. Этажерки, на которых лежат бутылки вина с серыми горлышками и стоят банки с соленьями, исчезают в ней вместе с каменным сводом. Холод становится осязаемым, и вот я уже ступаю ногами – не на каменный пол, нет, – на землю, словно вскопанную заступом могильщика. Меня обдает дыханием пещеры, тяжелым, липким, вязким от глинистой грязи. Пробирает озноб. Я останавливаюсь. Хочу пробыть как можно дольше в этой бездне. Мое сердце, маленький зверек в клетке, отчаянно бьется о прутья-ребра. Погреб манит чарами плесени и гнили, смутных испарений, это – ночной поцелуй сирены глубин, которая душит меня, обвивая щупальцами. Но страх сильнее меня, и вот я, развернувшись спиной к непроглядной бесконечности, бегу по узким коридорам к маме, бросаюсь, чуть дыша, в ее раскинутые руки под сухим и неодобрительным взглядом трех старых теток, две из которых, ворча, почесывают волосатые подбородки.

Гостиничные номера

Chambres d’htel

Мне знакомо много гостиничных номеров. Даже, наверно, слишком много. И то, что в детстве до крайности волновало меня, теперь – лишь легкий укол тревоги. Понравится ли мне этот номер, ключ от которого я только что получил и о котором ничего не знаю – какой в нем свет, цвета, мебель, запахи? Будет ли мне в нем уютно? И главное, главное – смогу ли я там писать? Ибо гостиничные номера уже много лет как стали моими кабинетами и лабораториями. Там я произвожу на свет свои рассказики. А еще – в поездах и в самолетах. В движении, стало быть, или в неподвижности, но в замкнутом пространстве и всегда – далеко от дома. Мне пять, семь, десять лет. Гостиничный номер означает каникулы. Он вмещает весь их размах и новизну. Все здесь пахнет не так, как дома, и, что я помню особенно четко, – запах мыла и чистых полотенец, которым, стоит только переступить порог, встречают меня эти номера в долине Отцталь в Тироле: обстановка скромная, лакированное дерево и пуховые одеяла предвещают уют, в котором я проведу несколько дней. Эта комната не моя. Она не знает меня и ничего от меня не сохранит. Я вхожу в это место, незнакомое, без чужой памяти, пространство абсолютной обезличенности, и мне должно бы быть в нем не по себе, но оно, наоборот, как-то успокаивает меня: я путешествую, я здесь только проездом. В гостиничных номерах нам следовало бы видеть метафоры наших жизней. Новое ковровое покрытие, постельное белье, выстиранное и выглаженное в больших прачечных, где используют одни и те же средства, эффективные и ничем не пахнущие – и это отсутствие запаха, в конечном счете, само по себе становится запахом. Тщательно продезинфицированная ванная, платяные шкафы, тоже не пахнущие ничем, иногда – цветы в вазах, но и те подбираются без аромата, ненавязчивые, чаще всего орхидеи. Запахи только в ванной. Гель для душа, увлажняющий крем, мыло. Вот я и вернулся к нему. И к тому впечатлению детства. В гостиничном номере мыло другое, не то, что дома. Иногда я ничего в нем не пишу. Комната не располагает, и я не пытаюсь понять: почему. А иногда пишу часами, забыв о собственной жизни и течении времени. Эта комната принадлежит мне лишь временно. Я оставлю здесь свой запах, как зверь на тропе или на лежке в кустах. Но завтра же, вскоре после того, как я съеду, все мои следы сотрут. Никто, войдя в эту комнату, не узнает, что ее занимал я. Как быстро мы здесь забываемся. Снова метафора. Иногда, заглядывая под кровать в поисках оброненных очков или ручки, я нахожу носок, пуговицу, обертку от жвачки. Да, и только тогда, по этим признакам, я понимаю, что комната знала как минимум еще одного жильца, о существовании которого говорят мне эти мелочи. Но я не детектив и не археолог, чтобы читать по этим следам. В некоторых комнатах курили. Миазмы табачного дыма въелись в ковры и занавески, в матрасы, в шкафы. Мыло и табак. Занятная смесь, но остывший табачный дым, в конечном счете, воняет всегда одинаково. Он ничего не говорит о том или о той, которые курили здесь. А, кстати – мужчина это был или женщина? Кто ночевал здесь вчера? Гостиничный номер – бесполая комната. Или же гермафродит. Она безразлична, вот что. Ей плевать. Отдается тому, кто платит. Как шлюха, что закрывает глаза и не целует в губы. Она наша на несколько часов, на одну ночь, когда мы будто бы единственные, она впитывает наши запахи, чтобы лучше лгать нам, а потом изгоняет их, как изгоняет и нас. Если она чем и пахнет, так это нашей быстротечностью и мимолетностью.

Уголь

Charbon

Мы топим дровами или углем. Больше, впрочем, углем, чем дровами, – его перед каждой зимой привозит нам грузовик от Обера. Десятки грязных джутовых мешков носят двое мужчин, чьи лица, как ночь – только белизна зубов и глазных белков придает им хоть какую-то человечность, и то жутковатую, это человечность убийц или пожирателей детей. Одного зовут именем северного бога, Один. Их руки – такими только шеи сворачивать – подхватывают мешки из кузова грузовика, движением поясницы грузчики взваливают мешки на плечо и медленным шагом спускаются с ними вниз, в погреб. Сделав дело, грузчики утирают пот со лба тыльной стороной грязной ладони. Отец угощает их стаканчиком красного, который они опрокидывают залпом, стоя, не произнося ни слова. Уголь в брикетах, квадратных или овальных, или просто россыпью. Куча угля соседствует с кучей картошки. Обе одновременно уменьшаются, неделя за неделей. По ним можно измерить, как идет на убыль зима. Из всех труб в городе валит густой черный дым, тяжело поднимающиеся в небо клубы почти не рассеиваются. А часто бывает даже, что небо их отторгает, прибивает к земле, а стало быть, к нам. Мы задыхаемся в удушливом тумане, и частички сажи оседают повсюду, на деревьях в саду, на развешенном белье, на наших волосах, на снегу – полной противоположности угля. Меня посылают в погреб. Я наполняю цинковое ведро занятной формы – прямоугольное основание сужается и округляется кверху. Поднимаюсь, держа его двумя руками. Плита ждет угля, как оголодавший зверь кормежки. Крюком открываю дверцу и ссыпаю черноту в ее красную пасть. Вырывающийся из жерла жар жжет кожу, а иногда и подпаливает немного брови. Как будто опалили поросенка. Плита марки «Зугланд» переваривает свой корм, урча от удовольствия. Она сыта. Я открываю ранец и принимаюсь за уроки на кухонном столе, весь в запахе вечернего супа. Мне хорошо. Я люблю читать и писать на кухне. Это лучшее место для меня, простое и без затей, никакого официоза. Здесь не надо выглядеть, не надо играть ни в какие социальные игры. Кухня знает наше истинное нутро. Она видит нас утром, с помятым после ночи лицом, и вечером, когда, после долгого дня, мы позволяем себе расстегнуть пояса и показать наши слабости. Поставщики угля постепенно исчезают: устанавливают центральное отопление. Революция. Тепло и чисто. Погреба больше не черны от сажи. Хозяйкам не надо гоняться за пылью. Из труб идет прозрачный, ничем не пахнущий дымок. Запах забыт. Закрываются шахты. В окнах новенькие стекла. Уголь уходит из нашей жизни. Минуло много лет, и вот я иду по улицам польского города Катовице. Февраль месяц. Очень холодно. Уже стемнело. Навстречу попадаются закутанные фигуры, спешат, опустив головы, лиц не видно под большими шапками, низко надвинутыми кепками. Скупо освещенные магазины. Не слишком заманчивые кафешки. Какие-то пьяницы бранятся с собственной тенью. Вдруг порыв ветра, налетевший сверху, разом сметает с крыш все, что на них застоялось, – и я уже окутан пыльным и едким дымом, не то зеленоватым, не то желтоватым, пощипывающим горло и ноздри. Уголь. Уголь, которым здесь, в краю работающих шахт, еще повсюду топят. Запах детства и бедности, запах печали, как будто в черных частичках сажи заключено горе, большое и маленькое, с последствиями и без, вечное и преходящее, пятнами оседающее на человеческих жизнях.

Падаль

Charogne

Au detour d’un sentier[5] порой вдруг вдыхаешь запах, звучный, сильный, осязаемый, взболтанный крылышками тысяч насекомых, для которых смерть – и промысел, и жизнь, и музыка. Вдыхаешь – и погружаешься в поэзию. Бодлеровскую, конечно же. Черную поэзию жизни и ее конца. Под открытым небом, вдали от всех погостов. Прекрасны небеса, плодоносящие деревья, цветы на живых изгородях. Зеленеет густая, приесанная трава, рыжеет земля, все поет, и вдруг ты натыкаешься на смерть. Дурманящую. Сладкую. Животную. Жуткую. Не такую уж и жуткую, впрочем. Скорее, досадную, как подгнившее рагу или остаток дичи, забытый на дне кастрюли. Часто – лишь запах, больше ничего. Останков животного не найти. А что, если так пахнет его призрак или наш страх? Много раз в лесах Серра, Фленваля, Юдивилье я искал трупы, почуяв их дух в ходе игры в полицейских и воров. Но кто здесь ворует? В выигрыше смерть, она забрала лису, прошитую дробью крестьянина, стыдливую кошку, ушедшую умирать подальше от хозяев, больную косулю, растерзанную бродячими собаками. А потом за дело берутся жара и тлен. Вздутое тело, газы, истечение соков. Остальное известно. Падаль, невыносимо запредельный цветок, скромна, как будто не смеет показаться на глаза. Скрытая. Неуспокоенная. Робкая. Что от нее остается – лишь яркая память. Падаль ни на что уже не похожа. Нечто бесформенное. Живое, устыдившись, укрылось в вони. Последнем своем пристанище. А потом подует свежий ветер с Вогезов, прольется дождик – и все кончено. Когда проходишь позже в том же месте, тебя встречают ландыши или боярышник в цвету, и только шуршат по мху осторожные шажки ласки.

Жнивье

Chaume

Иногда кажется, будто видишь большие головы с коротко остриженными волосами. Светлый ежик на сухой коже. По-военному. Конец июля, жара. Идет жатва. Косить – больше не косят. Все делает машина. Огромная, во всю ширину двухполосного шоссе, и по ночам пшеница, которую она жнет, освещается огнями межпланетного корабля. Когда все кончено, на месте моря колосьев остается лишь голая земля, лишенная своей пышной шевелюры. Лысина. Поля скошены. Через несколько недель их вспорют лемехи плугов, и, распаханные, они будут отдыхать в ожидании сева озимых. А пока корни срезанных стеблей еще привычно тянутся к влаге. Только немного жесткой соломы да не попавшие в кузов зерна прячутся в рытвинах, напоминая о том, что было. Прогуливаешься по дороге Трех Дев и, чуть не доходя часовенки Нотр-Дам-де-Питье, уже ощущая тень ее каштанов и журчание источника, идешь вдоль жнивья, пахнущего пекарней и теплым хлебом. Ветер над стерней вздымает в небо желтые вихри, которые в извивах света местами отливают серебром. Тучи. Маленькие безобидные циклоны. Кажется, будто попал в главу из Библии. Не успокоишься, пока вправду не найдешь Бога. Слетаются птицы, точно сухой дождь, сыплются большими черными каплями под взглядом акаций, выстроившихся колючими отрядами вдоль дороги. Птицы мародерствуют, отбирая у обреченного последние упавшие зерна пшеницы. Солнце припекает, нагревая пыль, стебли, растрескавшуюся землю, чудом уцелевшие колоски, одинокие, беззащитные перед клювами птиц и зубами грызунов. Тесто. Дрожжи. Опара. Мука и белый передник. Я закрываю глаза и переношусь к дверям Розы или Флорантена, двух булочных на улице Матье. Я рассекаю холодную ночь на велосипеде, мне навстречу движутся огни в скрежещущей музыке генераторов. Спешившись перед булочной, непослушными от холода пальцами толкаю дверь, открытую с пяти часов. Первая выпечка уже распространяет душистое тепло, багеты – мы зовем их дудочками – и фунтовые булки, именуемые здесь длинными хлебцами – рядком на полках или еще стиснутые в корзинах ждут первых покупателей. Это рабочие после ночной смены, старики и старушки, которым не спится, оттого что им одиноко, рыбаки, собравшиеся на утреннюю ловлю, проезжие дальнобойщики. Я засовываю хлеб между курткой и толстым свитером, поднимаю воротник и качу во весь опор обратно. Дом еще спит. Будет им сюрприз – свежий хлеб. Кузнечики и жаворонки, вместе или вразнобой, наяривают песню плохо заточенной пилы, силясь перепилить свет дня. Я миновал жнивье. Голое бугристое поле дрожит в жарком мареве. У каменной ограды за часовней я вкушаю тень, точно прохладное питье. Где вчера, где сейчас – все смешалось. И я, счастливый, кручу педали, еду домой, к нам, к кофе с молоком, маслу и клубничному варенью, а на груди у меня сладостный ожог, как будто кто-то засунул мне под куртку ломтик солнца.

Капуста

Chou

Селин – кажется, он – говорит о нем, как о запахе переваренной бедности. Капуста в супе на обед и на ужин, не сдобренная мясом, а этот запах неопрятных тел въедается в облупленные стены лестничных клеток, в подвалы и подъезды, в низкие потолки чердачных комнат, в затхлые привратницкие, заполняя каждую трещинку, словно ничего не склеивающий клей. Что-то вроде визитной карточки нищеты. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кем ты никогда не будешь. Я, ребенок, стыжусь запаха капусты, и этот стыд может сравниться только с удовольствием, с которым я ее ем. До отвала. Да. Капустный суп. Тушеная капуста. Кролик с капустой. Капуста с салом, маленькие кочанчики брюссельской капусты, припущенные на сковороде, сохраняющие почти сырую сердцевинку, сами по себе или с картофелем, долго томятся под крышкой, чуть прилипая ко дну жирной карамелью, вбирающей в себя все их ароматы. Мои волосы и одежда выдают меня после обеда, как выдает нас жареное филе мерлана по пятницам. Но в этот день пахнем мы все, и хозяин тоже. А вот с капустой я зачастую одинок, и все демонстративно зажимают носы, когда я прохожу мимо. Остывшая капуста просто убийственна. От нее всегда что-то остается. Следы преступления. Зависший туман. Это неумелый убийца, которому даже в голову не приходит скрыть улики. Так пахнут иные старики, которых никто не любит и не навещает. Запах обреченных. Он стоит в домах престарелых и в следственных изоляторах. Как будто капуста – обязательный атрибут мест заключения, только она и сопровождает горе и кары, сопровождает их жизни до самого конца, жизни сломанные, поднадзорные, жизни испорченные, задушенные, разрушенные – и умирающие. Капуста – неотъемлемая часть приговора. И даже когда ее нет и не было вовсе, она – как только ухитряется? – все равно пахнет, что ты с ней поделаешь, в непроветренных комнатах, в грязных носках, под мышками, под юбками, трусами, повязками. Запах, неистребимый даже в своем отсутствии. Такой, в общем, банальный, что другие запахи, подражая ему, самозванно им становятся. В сущности, она – ничто, и, наверно, поэтому так долго была пищей тех, кто сами никто и звать никак, и так прочно въелась в их кожу. Непопулярная. Отверженная. Изгой. Лузер. Не стоит внимания. Я надеюсь, что от меня еще долго будет разить капустой.

Сигара

Cigare

Ночь и тропики. Ночь густая, как тесто, и теплая, нет, больше того – обволакивающая: ночь стала одеждой. Для тел. Она окутывает праздного гуляку, шатающегося по бессонному городу. Гавана, Тринидад, Сантьяго-де-Куба. Ночные города, плотские ночи в брызгах музыки. Музыка везде. Входит, выходит, обвивает, манит, зазывает, ласкает. Музыка – и танец, ее грошовый наряд, танец, соединяющий тела в каждом, самом тесном баре, на любой, самой маленькой площади. Здесь пьют мохито, запрокинув голову. Ищут звезды в небе, но звезды – они здесь, рядом, в глазах, на губах, здесь черные плечи блестят от пота, здесь глотки мертвы, а взмокшие платья липнут к ляжкам. Я иду на улицы, чтобы допьяна упиться встречами, и пью, стоя в шумных зелено-синих барах или сидя на ступеньках закрытых церквей под белеными стенами. Кубинская ночь пахнет ромом, потом и сигарой, жаром импровизированных печей в бочках из-под машинного масла, где по-походному жарятся пиццы без томатов и оливок. Проходят девушки, громко смеясь, и дым тянется за ними, мечется, маня их запахом жареного какао, теплого шоколада, влажных листьев, тронутых огнем, старого алкоголя, выдержанного в благородном дереве. Сигары. Фонарики в ночи, эфемерные маяки для моряков без судна, они дарят пальцам, их берущим, и губам, их целующим, свое вытянутое тело, одновременно твердое и гибкое, теплое и свежее, растительное, живое, смертное. Пить, танцевать, курить, и снова пить, и снова танцевать, и курить до утра этот жар пламенеющего леса, затворившись в раю облаков, которые порой пахнут кожей и шерстью, женской и волчьей, и гумусом, и поджаренным хлебом А потом, когда свет зари разбавит сумрак ночи, точно капля лакрицы в стакане молока, выйти к бьющемуся о набережные морю. Вдохнуть его, закрыв глаза, устало раскинув руки, услышать, как стучит его пульс о волнорезы, и рассмеяться, вторя первому смеху ребятишек, которые бегут, голые до пояса, порыбачить.

Кладбище

Cimetire

Напротив нашего дома, по другую сторону шоссе, лежит обитель мертвых. Они покоятся под плитами из мрамора и гранита, из светлого известняка, посеревшего от времени и дождей, или в часовенках – это те, кто побогаче, но и их мошна не уберегла от последнего приюта. Соседство мирное, ровное, убранное цветами. Город в миниатюре, где есть и нищие кварталы, развороченные, осевшие или вовсе снесенные, есть и роскошные, ухоженные, почти кокетливые, и есть две-три элегантные аллеи, где скромно похрустывает под ногами гравий. Внизу – покойники, молодые и старые, где рассыпающиеся кости, где свежезахороненные во взрытую землю: она еще долго будет приходить в себя под охапками цветов, которые лишь на несколько дней переживут усопшего и тоже вскоре начнут гнить. Вот этот-то запах и преследует меня до сих пор, кисловатый душок растительного разложения, застоявшейся воды, что становится желтой или зеленоватой в стеклянных и каменных вазах, и эти груды поникших далий, вороха увядших хризантем, бегоний, гладиолусов, измученных ромашек, гвоздик и лилий с вонючими, покрытыми слизью стеблями. Цветы, которых покинули их яркие и чистые краски, как новобрачных наутро после свадьбы покидают их ветреные мужья, слились отныне в тускло-бежевую гризайль[6], отринув свои различия и свою природу. Компостная яма. Вот какое последнее пристанище определяют им близкие умерших, когда, скрепя сердце, убирают с места погребения, разочарованные их нетоварным видом, и безжалостно бросают в этот бетонный квадрат, который становится их могилой, и в котором, как всякий умерший, они еще некоторое время сохраняют форму своего тела – объединившего их букета. Но как далек от этих тошнотворных запахов растительной смерти, от которых к горлу подступает противно-сладковатая желчь, вдруг рождающийся легкий душок теплого камня, когда на граните старых могил в островках мха тончайшая пленка воды, греясь на жарком солнце, пахнет лесным родником, и стоит закрыть глаза – кладбище исчезнет под сенью небесного леса, где мертвые становятся ничем не пахнущими тенями, а их тела – неувядаемыми лучами света.

Парикмахер

Coiffeur

Парикмахерская папаши Анса находится на углу улицы Жанны д’Арк и дороги Узников. Дойти туда просто: прямо по улице Сен-Дон до этого перекрестка. Я хожу один и сразу по приходе даю парикмахеру пятифранковую монетку, пропитавшуюся теплом моей ладошки, которая сжимала ее крепко-крепко, – не дай бог потерять по дороге. Я присаживаюсь на один из четырех стульев и жду своей очереди. Папаша Анс стрижет, куря и пританцовывая. Это человек без возраста, в сером нейлоновом халате, маленький, худенький, с зачесанными назад серебристыми волосами, которые он часто приглаживает, а глаза всегда сощурены от дыма «Голуаз», не покидающего правого уголка его рта. Он кружит вокруг клиента вприпрыжку, с изяществом боксера, который силен игрой ног. Много говорит, разумеется, со взрослыми. Здесь только взрослые и есть. Все больше старики. И я. Но меня он как будто вовсе не видит, пока не подходит моя очередь: «Теперь ты, мальчуган!» Он усаживает меня в вертящееся кресло, поднимает его на максимальную высоту, нажимая на рычаг ногой, точно надувает гидравлической педалью матрас. Широким жестом тореадора или фокусника набрасывает на меня легкую накидку, под которой я исчезаю весь, кроме головы и шеи. Завершая приготовления, он отрывает от большого мотка, лежащего под зеркалом, ленточку крепированной бумаги, белой с розовыми прожилками, и обвивает мою шею этим эластичным воротничком, податливым – и в то же время жестким, приятно щекочущим подбородок. На полчаса я отдан на милость его ножниц, которыми он любит то и дело со свистом рассекать воздух, как будто, кроме моих волос, стрижет еще прозрачные кудри растрепанных призраков. Сигаретный дым образует надо мной подвижный потолок, перемещающийся вслед за его подпрыгиваниями. Мне нравится быть в его власти, я и до сих пор люблю полностью отдаваться рукам зачастую восхитительно разговорчивых парикмахерш, массажисток, остеопатов, педикюрш и кинезитерапевтов. Я слежу в зеркале за своей все больше похожей на птичью, по мере того как падают вокруг меня мои светло-каштановые пряди, головкой. Но самое большое удовольствие еще впереди. Закончив стрижку, папаша Анс разрывает креповый воротник, в котором я был похож на придворного Карла IX, комкает его, бросает в мусорную корзину и берет пузатый металлический флакон, увенчанный длинным тонким носиком, на другом конце которого висит большая, в мелких трещинках, резиновая груша. Все так же резво подпрыгивая вокруг меня, он нажимает на грушу, и из пульверизатора вырывается мокрое облачко холодных брызг, пахнущих розой и бриллиантином, и еще – чуть-чуть – старой псиной. Этот микроскопический дождик оседает крошечными капельками на моих остриженных волосах, на веках, на лбу, на сжатых губах, на шее, и я ёжусь под освежающим ливнем. Обряд, ежемесячное мирское крещение. Ты хорошо пахнешь. Ты красивый, говорит мне дома мама. И я ей верю. Есть возраст, в котором мы верим всему, что говорят нам наши мамы.

Солнцезащитный крем

Crme solaire

Моя мама боится солнца, для нее оно словно лютый враг, всегда готовый напасть. И я воспитан в этом постоянном страхе: ведь если, перегревшись, окунуться в холодную воду, можно и умереть! Боимся мы и ожогов, которые могут навсегда погубить кожу. Мне приходится дожидаться четырех – половины пятого, чтобы отправиться в бассейн, где уже собрались все мои друзья. На самом деле это просто купальня с проточной водой, не очень-то, по правде сказать, проточной, а мутно-коричневой – вода эта, ни больше ни меньше, из Мерта[7]. Несколько десятилетий назад на одном из его рукавов, выше Плотины, поставили бетонные стены, выгородив водоемы. На берегу – ряд кабинок, в которых можно переодеться. Есть касса, где покупают билеты, есть инструкторы по плаванию и, кажется – но я не уверен – даже буфет. Все это в тени высоких деревьев, тополей и ясеней, чьи верхушки, шелестя, поглаживают небо. Я сучу ногами от нетерпения: уже поздно. Мама заставила меня спать после обеда, это было невыносимо, и я, разумеется, не сомкнул глаз. За окном середина июля, стрекочут кузнечики и сверчки, нет конца каникулам. Я уже надел плавки, которые мама натягивает мне до пупка – они подчеркивают мою худобу. Сунул ноги в пластиковые сандалеты. Мама выдавливает в ладонь из оранжевого баллончика большую белую жемчужину, консистенцией напоминающую пену для бритья. Давит жемчужину о мою кожу. Мягкое прикосновение. Мама размазывает крем, вдруг ставший невидимым, словно чудом растворившийся, по всему моему телу. Я читаю надпись на баллончике: Ambre solaire. Похоже на название стихотворения, вроде тех, что я учу в школе каждую неделю, их написали Эмиль Верхарн, Морис Фомбер, Жозе-Мария де Эредиа, Поль-Жан Туле. Я закрываю глаза. Вдыхаю. Крем, жирноватый, с легким мускусным душком, пахнет турецким гинекеем. Как продолжение дневной жары, тепло близости, ласкающей руки. Много позже я открою купальщиц старика Энгра. Этот запах я отдам им. Наконец-то я готов. Вскакиваю на велосипед. Качу во весь опор. Ветер обнюхивает меня. Мне 10 лет. Жизнь – чудесный подарок.

Двухтактная смесь

Deux temps

Юность ведь бывает и всего лишь порой шума и дыма, вовсе необязательно – ярости[8]. В начале 70-х главное – погромче тарахтеть, чтобы все слышали. Мотоциклы, серые или голубые, с отполированными карбюраторами и свинченными глушителями, накачанные подручными средствами, рожки руля сведены так близко, что их почти можно удержать в одной руке, отчего каждый вираж опасен. Двухместное седло, лисий хвост над задним кылом, зеркальце в затейливом держателе. Низкий упор, чтобы зверь вставал на дыбы, как «Харлей». Тела сверху сливаются с формами «Gitane Testi», «Flandria», «Malaguti», миниатюрных гоночных снарядов, чей литраж не превышает 50 кубиков, а баки наполняются двухтактной смесью, бензином пополам с маслом, дважды щедрой субстанцией, которая при сгорании пахнет перегретым фритюром. Все любят танцы, вернее, танцульки – оркестры в блестках и бачках наяривают субботними вечерами в постройке скорой сборки, путешествующей по городкам и деревням, хиты французских полубогов рок-н-ролла и чудные попурри на тему «Друпи» и Майка Бранта, под которые становятся податливее и сердца девушек, и их руки. Vado via. Laisse-moi t’aimer. Qui saura?[9] Мы только смотрим издалека, мы ведь еще не вышли из возраста молочных зубов. Танцы, танцы перед нашими глазами, и уже круг мотоциклов, над которыми поработали местные умельцы, распространяет вокруг клубы дыма и грохот. Двадцатилетние парни носят длинные волосы, стрижки под Rubettes или, в лучшем случае, под Боуи времен Зигги Стардаста и Кейта Ричардса в «Изгнании на Мейн-стрит». Короткие кожаные куртки, тонкие свитера в обтяг до пупа, широченные брюки на ремне с большой пряжкой, бордовые ботинки с круглыми носами на высоких каблуках. Мольеровские шузы, как они говорят. Девушки в мини-юбках или узеньких брючках садятся на мотоциклы, и нам видны их ляжки. Они в сапогах, в атласных блузках с воротниками лопаточкой, веки у них зеленые, ресницы тяжелы от туши. Они курят «Fine-120» или длинные «Royal» с ментолом, а их дружки – «Голуаз». Наутро мы узнаем из газет о стычках соперничающих групп с применением ножей, а то и топоров или велосипедных цепей, возле танцплощадки или даже внутри. Мы ошиваемся вокруг, высматривая на земле следы крови. Но только вдыхаем почти выветрившийся запашок пива, мочи и рвоты. Летними вечерами так и носятся по дороге Соммервилле мимо нашего дома эти мотоциклы, с пронзительным треском и густым дымом, с глупым вызовом – сколько их уже расплющилось о ствол невозмутимого платана или под колесами грузовика… Я чую в горячих запахах этих нервных моторов дух взрослой жизни – так пытаешься по трепету рассвета предощутить, каким будет день. Мне и самому не терпится оседлать такой мотоцикл, почувствовать его гаражный смрад и ветер в волосах. Домбаль и сегодня еще хранит эту традицию ревущих малюток, распространяющих на виражах, в которые они входят круто, касаясь коленом земли, как на Гран-при, синий дым горелого масла. Мотороллеры сыновей сменили моцики отцов, получивших в наследство от той славной поры и потасовок лишь несколько ножевых шрамов, татуировку – глаза лани под скулой, три недостающих зуба, серебряную цепочку да понтовые сапоги. Живот, когда-то голый и плоский, выпирает из-под тренировочного костюма. Они стригут траву косилкой на квадратике лужайки за своим коттеджем. Порой наклоняются покопаться в моторе, который тарахтит и жрет слишком много топлива, потом разжигают паяльной лампой барбекю и жарят размороженные сосиски, запивая их бутылкой-другой пива, купленного в магазине оптовых цен. Толстуха-жена присаживается рядом на скамейку. В таком же, как правило, тренировочном костюме. Когда-то она была похожа на Жоэль, красавицу-певицу из группы «Однажды», умершую в 27 лет. Танцулек нет давным-давно, но они все еще слушают Джонни Холлидея. Бывает, в воскресенье, придя на местную распродажу старья – надо же куда-то ходить! – они вдруг наткнутся на Gitane Testi, примостившийся на тротуаре между двух ящиков со старыми пластинками и военными куртками. Остановившись, они смотрят на него. Он, оказывается, совсем маленький. А казался им таким большим. Как жизнь.

Общий душ

Douches collectives

Мои воспоминания о футболе связаны с грязью и холодом. Замызганные. Неприятные. Долгие тренировки по средам, под угольным небом, неотвязными дождями, в грохоте и копоти поездов, проходящих недалеко от стадиона, красно-бежевых дизелей, окутанных дымом, и рявканье нашего тренера, маленького, приземистого, как фокстерьер, мечтающего вырастить из нас Гердов Мюллеров, Паулей Брайтнеров, Йоханов Круиффов, Домиников Батенэ. Матчи проходят по субботам, но я в них не участвую. Я сижу на скамейке, бессменный, так сказать, запасной, всегда готовый тигром ринуться на поле, и верю лжи тренера, который говорит: «Клодель, я держу тебя в резерве, ты мой последний козырь!» Мои товарищи бегают, кричат, надеются, бьют по мячу, забивают голы, обнимаются. А я за чертой. Всеми забытый. Ненужный. Последний козырь никогда не в игре. Меня лишают праздника. Я убираю в сумку девственно чистую форму. Маме не придется ее стирать. Хоть ей повезло. Я утешаюсь, коллекционируя этикетки от «Панини» с портретами наших кумиров. Они самоклеящиеся и пахнут пластмассой. Два сезона я не пропускаю ни одной тренировки. Выкладываюсь на все сто. Выполняю все указания. Я хочу блеснуть, чтобы тренер меня заметил, чтобы и мое имя появилось в списке команды, который вывешивают в витрине кафе «Глобус» в пятницу вечером перед субботним матчем. Иногда тренер удостаивает меня фразы: «Опять удивил, Клодель!», которую я принимаю за похвалу, хотя на самом деле он высмеивает мою никчемность: я в очередной раз ухитрился забить в свои ворота. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март: поле становится топким, мы еле толкаем по нему мяч, точно каторжники свои тачки с камнями. В конце тренировки мы походим на варварских богов, все мокрые и в земле. Раздевалка не отапливается. Бутсы гулко стучат по полу. Мы снимаем форму, тяжелую, коричневую от грязи. Дыхание вырывается изо рта облачками пара. Пахнет животным жиром, камфарой, ментолом, арникой и полынью. Это «Бобровый бальзам», мы все им пользуемся, чтобы разогреть мышцы ног перед тренировкой. Мы не слышим друг друга. Крик, смех, толкотня, веселая ругань, беззлобные стычки, галдеж и пердеж, шуточки. Все нагишом. Направляемся в душевую, прикрывая двумя руками едва наметившийся член, смешную тощую улиточку – робкую, голую, стыдную. А другие, например младший Вуари, очень гордый собой, уже демонстрируют причиндал, как у больших, длиной с банан, волосатый, дерзкий и самодовольный, берут его в руку, всем показывают, крутят. Из ржавых душей бьет кипяток. Стены бетонные, пол цементный. Нас не видно в клубах пара, как в хаммаме. У всех одно и то же мыло – «Пальмолив». Пена стекает под ноги. Вдруг становится жарко, но, несмотря на запахи чистоты, всегда остается душок, истинный знак этого места, приглушенный запах сырого холода и мокрой плитки, старой постройки, давно не знавшей ремонта, стыков, разъеденных плесенью, и сладковатой испарины. Я прячу, как могу, свою маленькую пипиську. Намыливаюсь, мечтая о следующей субботе. Тренер выпускает меня на поле. До конца всего десять минут. Мы проигрываем 6:0. Я бегаю, пасую. Делаю решающие передачи. Исхитряюсь бить головой. Отбиваю как Жан-Мишель Ларке. Благодаря мне мы сравниваем счет. Забиваем еще и еще. Весь стадион выкрикивает мое имя: «Кло-дель! Кло-дель!» После финального свистка меня качают. Последний козырь наконец-то сыграл. Ну вот, скоро и моя фотография появится на этикетке «Панини».

Свежие простыни

Draps frais

В воскресенье вечером мама стелет на кровати свежие простыни, те самые, в которые весь день она ловила ветер, и больше всего на свете я люблю эти свежие простыни зимой, когда дыхание севера пропитало их, прихватило, даже приморозило, и они хранят какую-то неуловимую частицу этого ветра, снежную и ледяную, отчего еще шершавее делается зернисто-белая плоть их допотопного полотна. Засыпать один я никогда не любил. Даже в детстве мне не хватало тела рядом. Его тепла, его силы, его нежности, его сонного дыхания и биения его сердца. Я часто боюсь засыпать, боюсь худшего – не смерти, но забвения, бесконечного одиночества. Завтра снова в интернат, в огромный дортуар с блестящим полом, шкафчиками из дешевого дерева, узкими кроватями. Одного из двух старших надзирателей зовут Фиакр. Он терроризирует меня. Говорят, он бывший военный. Еще говорят, что он закоренелый меломан, играет на скрипке. Бывает, он бьет меня и других тоже поколачивает, просто так, без причины, когда пьян. Я плачу каждый вечер, тихонько, тайком от товарищей и воспитателей, мсье Фикса и мсье Боссю. Мне так тоскливо здесь, где все исходит нечеловеческой скукой, точно гноем. Но вечером в воскресенье, на свежих простынях, сон – отрада, потому что я погружаюсь в ночь, неся в себе этот запах раздолья, которым за день на свежем воздухе пропиталась ткань. И когда щека моя ложится на простыню, и ночник на тумбочке уже погашен, я будто вдыхаю бескрайние просторы Пруссии, России, Манчжурии, Монголии и Сибири, все сшитые вместе и плененные ради моего эгоистического счастья. Ведь не только запах чистого, выстиранного белья я чую, нет, это запах географии земли и ветра, дикий и необъятный. Запах целого мира сказок, басен, песен, картин, читанных и виденных мною, превращающих меня здесь, под крышей, в первые минуты сна, в кровати, застеленной свежими простынями, которые украсили когда-то цветами, узорами и арабесками терпеливые иглы моих бабушек, в блаженного небесного странника, беззащитного, но знающего, что хотя бы на время он не одинок и счастлив.

Москательная лавка

Droguerie

Помянем поименно почившие в бозе мелкие лавки: скобяная, галантерейная, шорная, фруктовая, требушная, конинная, бакалейная, семенная, молочная, шляпная, мелочная, трикотажная, сапожная, москательная. Время закрывает двери и снимает вывески, нигде не публикуя уведомление о кончине. Никто не приносит соболезнований. Да и кому их посылать? Нет ни слез, ни сожалений. Наоборот, все радуются тому, что в одном шумном месте теперь сосредоточилось столько разных миров. Я большой оригинал в нашу кочевую эпоху: так и живу там, где родился. Город совсем не вырос. Только размножились в освободившихся помещениях парикмахерские и отделения банков. Я, однако, знаю: за фасадами – призрачные лавки, которые по-прежнему продают немногочисленной клиентуре, скромной, как призраки, перламутровые пуговицы, нитки, конопляное семя, кожаные ремни, веревку метрами, рафию пучками, гвозди на вес, конскую колбасу, мушмулу, рубцы и вымя. Есть такие двери, которые стоит лишь толкнуть – и уличных шумов как не бывало! Тоненький колокольчик рассыпает нестройные нотки. В вас упирается взгляд из-под тяжелых очков. Москательщик в белом халате строг и деловит, и его родство с величайшими химиками всех времен для меня несомненно. Сама лавка и ее хозяин отбрасывают меня далеко назад, в те незапамятные времена, когда фармацевты еще назывались аптекарями. Москательная лавка – пережиток. Москательщик – пришелец из другого времени. Это место – обитель чистоты. Здесь найдешь, чем отчистить все, что только может запачкаться – кожу, дерево, железо, медь, латунь, плитку, стекла или засориться – канализацию, трубы, унитаз. Порошки, краски, растворители, пятновыводители, мыло твердое и жидкое, ядохимикаты, удобрения, гербициды, дефолианты, крысиная отрава, нитраты, сульфаты, хлораты, каустическая сода, негашеная известь, лаки, смазки, смолы, клеи – ничто здесь не съедобно, разве только для отчаявшихся игроков, решивших выйти из игры. Многие коробочки и бутылочки украшают черепа. Москательщик живет опасно, его клиенты тоже. В этой тихой лаборатории может случиться хаос, взрыв, интоксикация, смерть – внезапная, вполне промышленная и верная, или убийство. А ведь полки выглядят такими мирными. Царит порядок, и все очень серьезно. Мясник имеет право шутить, молочник вольничать, рыбник громко разговаривать и насвистывать модный мотивчик. Москательщик же обращается с языком, как со своими товарами. Он не повышает голоса и не трясет словами. Словно готовится свидетельствовать в суде. Это та же церковь, только иного порядка, по-лабораторному строгая, где ноздри морщатся от запахов моющих средств и раздуваются от соблазнительного духа клеев и лаков. Жирная мастика пахнет маслом, аммиаком, неподмытой промежностью; жидкое мыло, маслянистое, как медовая смола ели, отрицает свою вязкую сущность, облегчая ее нотками лимона. Ты окутан этой повседневной химией, в совокупной искусственности порошков и жидкостей, всякого-разного твердого и газообразного. И вдруг возникает чувство, что тебе приоткрылась изнанка мира – жутковатая, металлическая, бесчеловечная и потенциально смертоносная.

Церковь

glise

Мы вечно хотим подобрать ключи, даже если нет замка. Я всегда любил церкви. Я часто в них бывал в ту пору, когда верил в Бога, бываю и сейчас, когда больше в Него не верю. Нравится мне любопытный протокол их тишины. Нравится и их отгороженность от мира, даже в сердце самых шумных городов. Их стены удаляют – и от времени, и от хаоса вещей, и от безумия людей. Я, маленький, пою в церковном хоре и, пораженный красотой театра мессы, как пишет Жан Жионо, вдыхаю запах горячего воска, стекающего медленными слезами по бокам толстых свечей в серебряных горстях подсвечников, и пары ладана, едкие, густые, вьющиеся, когда они вырываются из кадильницы и успокаиваются потом, поднимаясь робким туманом ввысь, чтобы вопросить невозмутимые витражи. Белые стихари, сутаны, епитрахили, подрясники, кружева, пояса из атласа или из грубой веревки. Накрахмаленные одежды лежат в высоком шкафу в ризнице, он весь блестит от воска и пахнет одеколоном и лавандой. Ткани пропитаны этим запахом. Мы одеваемся молча, под птичьим взглядом тонкогубой святоши, нашей старшей – матушки Юлии. Свечи, воск, ладан, узорные ткани, сотканные набожными руками, каменные плиты, отмытые коленопреклоненными женщинами между двумя «Отче наш», винное дыхание священника после святого причастия, но главное – вера миллионов людей, все это испокон веков источает запах, такой особенный запах набожности, стойкий, глубинный, неистребимый. Этот запах несокрушимой веры в чудесную ложь, который живет уже две тысячи лет, многих в этой жизни поддержал и многих же убил.

Спящий ребенок

Enfant qui dort

Ничто не скажет нам лучше, кто мы есть и кем были, чем запах кожи погруженного в сон ребенка, который лежит, приоткрыв ротик, в своей кроватке, без страха, без боязни, не вздрогнет, потому что знает, что мы здесь, рядом и готовы разогнать потемки, рассеять их, уничтожить, если понадобится. Помню: моя дочь еще совсем маленькая, и я, бывает, прихожу в детскую, потому что мне чудится ее стон или, может быть, плач, и мысль, что она может страдать, пусть даже во сне, так мне невыносима, что я, пробудившись от хрупкого отцовского сна, иду к ней. Она спит всегда на спине, согнутые ручки подняты по обе стороны лица, ладошки раскрыты, пальчики растопырены, щечки такие круглые, а длинные ресницы опущены, точно тончайшие ставенки над прекрасными, невидимыми сейчас глазами. Я долго сижу рядом и смотрю на нее, как смотрят на чудо, не вполне в него веря, не веря до конца, что оно реально и связано с нами узами, которые ничто никогда не разорвет, даже смерть, хоть она и многое может. В полутьме я вижу, как тихонько вздымается и опадает ее грудка, опадает и снова вздымается, и глаз не могу оторвать от этого движения, которое означает жизнь – со всеми ее надеждами и всей ее хрупкостью. Я прикасаюсь к ее рукам. Веду пальцем по щекам, по лбу, по тонким черным волосикам, теплым и шелковистым, наклонившись, бесшумно целую в шейку. Я словно уже почти сам – ребенок, который спит, голенький, прижавшись к матери, тоже голой, на прекрасной картине Густава Климта «Три возраста женщины», запечатлевшей момент обыденной и тесной близости, высокой и животворной человечности, запечатлевшей и сладкую теплоту вспотевшей кожи, и безмятежность самого крепкого сна, того сна, в котором ничего не может с нами случиться. Это – как ослепительное падение в самый естественный из запахов, запах жизни с ее лепетом, когда вся она – мягкость, вскормленная ласками и молоком, улыбками и песенками, руками, что берегут, успокаивают и защищают. Запах начала времен, нежной плоти, кремов и талька. Запах раннего детства, бережно хранимого, кроткого, лепечущего, мирного и безмятежного, которое, увы, покидает нас слишком быстро – когда мы выходим на дорогу, всаем на ноги, начинаем свой самостоятельный путь, и вскоре ничего больше не остается от нас прежних, маленьких, слабеньких, доверчиво спящих в руках и улыбках тех, кто произвел нас на свет.

Хлев

table

Мы живем в тесной близости с животными: кролики, куры, утки, кошки, собаки, гуси, а то и индюки – в садах, во дворах, в кухнях, где подрастают в тепле цыплята и утята. А подальше, но все равно так близко – коровы, свиньи, лошади, овечки и ягнята, козы, ослы, мулы и лошаки, быки и волы, в полях и на фермах. Фермы. Совсем рядом с нами ферма Пуле, на улице Матье. И другие, не намного дальше, Гийомонов, Русселей, Деанов, прямо в городке, в его пределах, внутри него. На улицах натыкаешься порой на коровьи лепешки и конский навоз, их быстро прибирают, чтобы положить под гортензии и розовые кусты. Проходят стада. Зрелище из незапамятных времен. В окрестных деревнях, Соммервилле, Фленвале, Боземоне, Кревике, Макси, Арокуре, животным вольготно. Растут у дорог навозные кучи. Так измеряется достаток – по объему отходов. Смешанный запах соломы и экскрементов говорит о зажиточности и богатстве. Люди и животные вместе. Кормятся. Знаются. Молоко, которое мы пьем, рождается из худшего, что можно видеть, обонять, осязать. Двери хлева для меня подобны церковным вратам: за ними тайна и тишина, едва нарушаемая вздохами и неспешными движениями, теплым дыханием, поэзией ладана – там, сытого пережевывания – здесь. Благоговение. Таинство причастия свершается в полутьме. Пахнет яслями, конечно же, кисловатый душок новорожденного смягчается дружелюбным дыханием осла и вола. В глубине хлева видны лишь спины животных, их мерно покачивающиеся хвосты, длинные хребты с выступающими позвонками, тяжелые бока – дремлющие лодки. Иногда они шевелятся, выпуская наружу теплый дух, пахнущий утробой, кислым молоком, коровьей лепешкой и пережеванным сеном, славный перебродивший запах жизни и усталости, отдыха и дойки, шерсти, навоза и слюны. Тут же, конечно, и мухи, бесстыдные, раздражающие, они жужжат вокруг скотины, привлеченные ее испарениями. Потом вдруг сядут на потолок и замрут. Забежит, мяукнув, кошка, вылакает розовым язычком лужицу молока на земляном полу. Этой сцене и этим запахам тысячи лет, а мы созерцаем ее и вдыхаем их. Как будто человечество вдруг окаменело. Закрыв глаза, мы становимся древним народом Месопотамии, Нила, Аттики.

Эфир

ther

Им убивают котят и усыпляют детей. В легкости его имени таится неуловимый обман, его небесная поэзия смертоносна. Мне пять лет. Я держусь за мамину руку, и мы идем по коридорам Центральной больницы Нанси. Навстречу – медсестры и монашенки в чепцах. Там и сям за открытой дверью палаты видны лежащие фигуры, торчат под неестественным углом перебинтованные руки и ноги. Хрипы. Пахнет лекарствами и мокнущей кожей. Женщина, стоя на коленях, моет тряпкой бежевые и черные плиты. Я увижу ее много лет спустя на картине Сезанна. Мы огибаем ее, как будто играем в классики. Нам указывают палату. Две кровати рядом. Я буду спать с мамой. Счастье. Ближе к вечеру приходят люди в белых халатах, один, самый большой и самый старый, с лицом, как груша – ну прямо Людовик XIV среди придворных, – щупает мне горло, велит открыть рот, высунуть язык, разговаривает мудреными словами со своими подданными, которые стоят вокруг него, глядя ему в лицо снизу вверх. Я сижу на краю кровати, болтаю ногами. Похлопав меня по щеке, он говорит, что я ничего не почувствую. Утром мне не дают завтрака. Забирают меня у мамы. Кладут на кровать на колесиках, и я еду по длинным коридорам, глядя в потолок. Вдруг становится холодно, круглые лампы беспощадно слепят, точно множество арктических солнц, люди в масках и колпаках, этакие белые гангстеры, суетятся у замысловатых аппаратов и начищают стальные инструменты. Я узнаю голос Людовика XIV, который снова говорит мне, что я ничего не почувствую и что я уже большой мальчик. Дважды ложь. Приближается еще один лжец, держа в руках металлическую маску. Он говорит, что сейчас я спокойно усну. А я не хочу спать. Откуда ни возьмись еще один предатель крепко прижимает меня к кровати. Металлическая маска накрывает мое лицо, отрезая меня от мира. Тошнотворный запах резины заполняет рот и ноздри, и сразу следом – пары эфира, я и не знал, что такое бывает, яростно химическое, ледяное! Я стал котенком. Меня хотят усыпить. Насовсем. Я вырываюсь. Зову маму. Мой голос, полный слез, бьется о стенки маски. Отвращение, огромная пустота и тьма. С тех пор я знаю, что эфиром пахнет смерть. И не перестаю готовиться к бесконечному апноэ.

Костер

Feu de camp

Нас разделили на отряды, мы носим форму и каждое утро поднимаем флаги. Слишком широкие шорты, небесно-голубая рубашка, завязанный узлом галстук, свой для каждого возраста. Мы спим в старых бараках, когда-то в них жили несколько лет беженцы из деревни Мартенкур, чьи дома разрушили немцы. По утрам у нас кружки по интересам – лепка, роспись по эмали, плетение, выжигание, моделирование, резьба, макраме. За обедом мы едим промасленную жареную картошку, переваренные макароны, жесткие стейки, склизкую фасоль. Сон после обеда обязателен. Мы притворяемся, будто спим. В коридорах шепчутся вожатые. Потом – прогулка, цепочкой или парами, на голове – завязанный узлами на углах носовой платок, на поясе жестяная фляжка. Идем долго. Перекусываем на обочине дороги среди маков и васильков, на полянке, у ручья или в тени лип на деревенской площади. Едим хлеб с вареньем, фруктовое пюре, сырки «Веселая корова», плиточки твердого, шершавого на вкус шоколада. Отгоняя ос, пьем мятный сироп и лакричную водичку. Дважды в неделю устраивается большая игра. Команды называются именами животных – Бобры, Выдры, Медведи, Волки, Лисицы. Мы ищем следы в лесу Сен-Жан у Эшского брода, находим флажки, разгадываем загадки. Вечерами собираемся все вместе – сумерничаем. Один вожатый играет на гитаре, другой на губной гармонике. Мы поем «Ах, бутылочка, хороша бутылочка», «Сантиано», «Дай-ка хлебнуть ему рому». Иногда разыгрываем пьески, в которых высмеиваем директора или медсестру. Кто-то паясничает, кто-то показывает фокусы, кто-то рассказывает страшилки. Спев последнюю песню, «Свежий ветер, утренний ветер», чтобы успокоиться, мы молча расходимся по дортуарам. Гасят свет. Все в постель. Ночь. Я могу, наконец, поплакать. Да, я ездил в лагерь каждое лето на целый месяц, с четырех до тринадцати лет, и всегда мне там было плохо, как будет плохо и потом, в первые годы в интернате. Время совсем не идет. Какая-то несокрушимая свинцовая плита. Я так скучаю по маме. Я не понимаю, зачем она отсылает меня так далеко от себя. Я до сих пор этого не понял, а у нее спросить не решился. Беда, наказание, но есть здесь все-таки одно большое чудо – костер. Мы готовим его всю смену. Он растет, похожий на стенные часы без стрелок. В ход идет все – ненужные доски, сушняк, старые пни, деревяшки, хворост, собранный в лесу, гнилые балки, отданные крестьянами, сломанные ящики. Сооружение день за днем вздымается к небу, становится Вавилонской башней из чего попало, и мы лихорадочно следим за его ростом. Когда наступает долгожданный вечер, мы одновременно возбуждены и серьезны. Ужинаем молча, потом – это почти церемониал – собираемся по отрядам и размещаемся вокруг костра, усаживаясь по-турецки на траву, которую сгущающиеся сумерки уже «усыпали свежим жемчугом», как мог бы написать Андре Арделле[10]. Мы ждем, чтобы ни один закатный отсвет на западе не нарушил момента, и с наступлением темноты вожатый зажигает факел из просмоленной тряпки. Когда тот занимается огненными языками, он бросает его в костер, и огромный конус загорается весь, от основания до вершины, вздымая рыжее и лимонно-желтое пламя к темному небу. Я готов часами сидеть у этого огня: пусть он греет меня, окутывает, пропитывает, потрескивая, мою кожу, одежду, волосы своим запахом горящего дерева. Я глаз не могу оторвать от падающих поленьев, рождающих тучи искр, красных, золотых, светло-желтых, и пляшущих языков, вырывающихся огненным снопом – такие я увижу много позже а картинах Монсу Дезидерио[11]. И мне кажется, что запах этого огромного костра, с его яростным жаром и раскаленным нутром, вселяет в меня восторг первобытных людей, которым он давал свет и добычу, которые варили на нем пищу, грелись, закаляли свое оружие. Я вдруг смутно ощущаю, под звездами, к которым улетают пламенеющими мухами красные искры, свою принадлежность к очень-очень древнему сообществу. Огонь извивается и пляшет для меня. Мое тело сохранит дикий запах дыма, раскаленных углей и горячей золы, и я буду вдыхать его долго-долго, как принюхивается зверь в надежде на новую жертву.

Сено

Foin

Как надышаться золотистым? Ведь запах имеет цвет. И формы. Лежащее сено, охапки, кучи, стога, вязанки, параллелепипеды и цилиндры, словно выложенные пролетевшим космическим кораблем. Под жарким солнцем, час за часом, уходит влага. Печь под открытым небом жарит мир на медленном огне, не сжигая. Как хорошо читается этот путь в перемещении теней, которые Моне пишет колодцами черноты под лепными боками стогов сена на своих картинах. Механически вращаются лопасти вокруг своей оси, добродушно гудит веялка, сено взлетает, переворачивается и снова ложится на землю, где вдруг обнажаются норки сверчков и медведок, открываются подземные пути полевок. Работают и люди, ведь когда участок слишком крут или узок, трактору не пройти. В ход идут большие деревянные грабли с толстыми зубцами, легкие в руках. Ими перетряхивают траву, которая уже, за один жаркий день, изменила цвет – зелень уступила место бронзе. Взбивают ее, точно густую шевелюру. Заливается в небе жаворонок, рассыпает отливающую голубизной июньскую трель. Прилечь иногда на сено, отдохнуть, поцеловать, кого любишь, вдыхая этот запах прекрасной агонии, дух зерна и пыли, в которой уже засыхают хрупкие травинки, такие, как майский ландыш, называемый еще amourette[12], прилипающие к нашему поту. Раскинуться и уснуть на этой огромной постели, мягкой и колкой, пока ее не собрали, не погрузили, не набили ею под завязку сеновалы и сараи. Работают люди, и среди них – мой отец: я так и вижу его близ Мениль-сюр-Бельвитт, в вогезской глубинке, он насаживает охапку на вилы и поднимает ее без видимых усилий как можно выше, сжимая рукоятку вытянутыми руками, чтобы тот, кто стоит на самом верху уже почти полностью нагруженной телеги, мог подхватить ее и уложить. А позже, в уже не столь добрые месяцы, я люблю пробраться порой, как вор, в огромное, иногда двухэтажное, освещенное лишь светом, просочившимся между черепиц, помещение сеновала на ферме. Вновь найти там эту плененную золотистость. Залезть наверх, под самые балки, и упасть в сваленное сено, как в большие теплые руки – только потревоженный толстый кот порскнет прочь. В пыли, оставленной сеном в воздухе сараев, и на их сквозном полу из широких досок я, вдобавок, в свои одиннадцать лет, делаю новые открытия. В красивейшем ущелье Стретюр, горной долине, местами смахивающей на тирольскую, что соединяет Фрез с Жерарме. Мы, кочевой лагерь, останавливаемся на ночлег, где придется, прося пристанища у крестьян. Спать на сене, среди товарищей, укрываясь вместо одеяла этой легкой сухой травой, полной запахов усмиренного простора, выкопать в ней уютную норку и утонуть, не противясь, в ее бездонном чреве. Увы, через несколько часов я стою, задыхаясь, в ночном холоде, под надменным оком Бетельгейзе и Веги из созвездия Лиры. Что с моими легкими? Их нет. Ловлю ртом воздух, но не могу вдохнуть. Я – как выброшенная на берег рыба. Не могу дышать. Сейчас умру. Я и не знаю, что это – первый приступ астмы, которая больше не оставит меня, неудобная спутница жизни, непредсказуемая и мучительная. Но ей же я обязан, несмотря ни на что, после жестоких приступов долгими безмятежными часами, когда лежишь в постели, вымотанный, ослабший, один, вдали от всех, и в эти часы читать и писать – высшее наслаждение, под стать хрупкому чуду возвращения к жизни.

Навоз

Fumier

Землю надо кормить, если мы хотим, чтобы она, в свою очередь, кормила нас. Раз в два года, в марте, мой отец покупает грузовик навоза у Робера Домжена, крестьянина из Соммервилле, который привозит его сам и сам выгружает на откос за нашим домом. Черная лавина скользит с мягким шелковистым шорохом и замирает, дымясь. На несколько дней наш дом пропитывается животными запахами мочи, экскрементов и забродившей соломы. Все это произвели утробы стада, всю зиму простоявшего в стойлах. Дни прохладные, ночи еще холоднее, и над теплой горой лениво вьются дымки-фумаролы, как будто там, внутри – огонь, робкий, подспудный, делает свое дело, не показывая пламени. Я распахиваю настежь окна, чтобы мощный дух вошел во все комнаты. Он как будто рассказывает мне о моих предках, они ведь почти все были крестьянами, из Лотарингии и Морвана. Отец орудует заступом. Я ношу ведра, толкаю тачку. Куча тает на глазах. Я устал, но горд собой. Насаженный на вилы навоз ложится в разрытую землю, где большие дождевые черви, бесцеремонно извлеченные из своего темного жилища, разматывают, силясь уползти, кольца розовых тел. Отец закапывает ров. Не видно больше навоза, только желтоватые гнилые соломинки торчат кое-где из разрытой земли толстыми белобрысыми волосками. Холод земли, ее плотная сырость, ее тяжелая чернота поглощают органику, душат ее. Запахи смешиваются, уничтожая друг друга. Дымки иссякают. Мы стоим над утробой, бесшумно переваривающей обильную трапезу. И я, протягивая отцу носовой платок в клеточку, чтобы утереть лоб, и наслаждаясь этой минутой – мы, двое мужчин, вместе сделали дело – не удивлюсь, если услышу сейчас из-под земли отрыжку, гулкую, басовитую, как благодарность нам от подземных богов, сытых и довольных копрофагов.

«Голуаз» и «Житан»

Gauloise et Gitanes