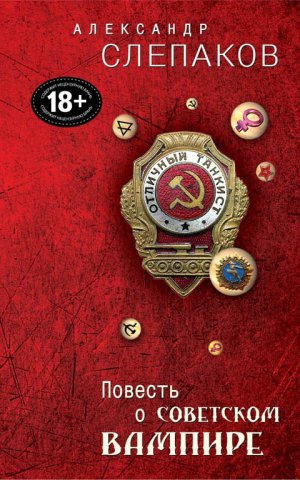

Повесть о советском вампире Слепаков Александр

Несколько слов

Эту рукопись нам передал журналист газеты «Вечерний Ростов», пишущий на сельскую тематику. Он человек уже немолодой, а в «Вечерний Ростов» перешел из газеты «Молот», бывшего печатного органа Ростовского обкома КПСС. От общих знакомых он узнал, что мы интересуемся Кобяковым городищем, системой пещер, вход в которые находится недалеко от города Аксая Ростовской области. Про эти пещеры ходит дурная слава, что в них живет что-то ужасное, древнее и магическое, что там гибли люди и пропадал скот. С этим местом связано множество историй о каких-то разбойниках, бандитах, итальянских аристократах-авантюристах, появляющихся привидениях и так далее. И вроде Советская армия строила там то ли подземные склады, то ли что-то такое интересное, замаскированное под подземные склады…

Сам он не имел намерений печатать рукопись. Как мы поняли из разговора, что-то произошло в его жизни, из-за чего он потерял к этим своим запискам всякий интерес. Что конкретно – он не сказал, и видно было, что расспросы ему неприятны. Но в реальности самих описанных там событий он был абсолютно уверен. Несмотря на то, что речь во многих случаях идет о вещах совершенно диких и неправдоподобных, его уверенность тем более удивительна, что он производит впечатление человека скорее несклонного к фантазиям.

Изложенное в рукописи показалось нам стоящим того, чтобы после незначительной редакции быть представленным вниманию уважаемого читателя.

1. Хутор Усьман

Смотришь, бывало, на родной совхоз и думаешь: «Какая скука!» Но ты не прав, просто ты не умеешь смотреть. Или, может, смотреть ты умеешь, а вот видеть ты не умеешь. Потому что за тем, что открыто всем, таится другое, которое увидит далеко не каждый. И то, что бросается в глаза на первый взгляд, – это почти всегда не то, что есть на самом деле.

Короче, тогда вот тут все и началось. Летом 1981 года. На хуторе Усьман, что Багаевского района Ростовской области (обожаю эту конструкцию «что Багаевского района…», советский газетный стилистический изумруд).

Правда, мужики показывают пальцем на лоб, мол, дурак, и сами не верят в то, что это действительно было. Хоть и видели своими глазами. Ну, видели. Ну и что? Проходит время, и начинает казаться, что вроде что-то и было. Но что – точно неизвестно. И уже не помнишь, что ты видел сам, а что слышал от кого-то. А ведь этот кто-то мог и приврать.

Но я как раз все отлично помню. Я к тому же всех знаю на хуторе, так как я сам оттуда. И я там был, когда это началось. Меня как раз выгнали из газеты «Семикаракорский комсомолец» за идейные шатания. И я стал нарочно писать про этого вампира. Вот, мол, вам репортаж из советского села: заготовка кормов, огурцы и вампир. Я всех расспрашивал, вникал, так что я по вампиру в курсе дела.

А не верят мужики, потому что как в такое поверить. Ну вы сами посудите. Откуда в Советском Союзе вампир?

У нас в Советском Союзе много чего было: ракеты и танки, комбайны и Цимлянское водохранилище. У нас были коммунисты и беспартийные, балерины и профсоюзные работники. А вот вампиров не должно было быть. Вот чего-чего, а вампиров никак не должно было быть. Если Бога нет, то вампиров тогда уже точно нет. Потому что Бог – это еще туда-сюда. Бога по-любому потрогать нельзя. А вот вампира можно потрогать, и он сам может тебя так потрогать, что ты врежешь, как говорится, дуба от ужаса и потери крови. Ну, в том смысле, что Бог далеко, а вампир может оказаться очень близко.

На селе все должно иметь научное объяснение. Когда пар поднимается на полях, значит, воздух холоднее земли, вот над ней влага и конденсируется. Все – по-научному. А когда человек из могилы встает и у живых кровь пьет, на это наука объяснения не имеет. Ни психология это тебе не объяснит, ни медицина, ни марксизм-ленинизм, у которого, как известно, есть три источника и три составные части… Вот идет мужик по полю. Споткнулся, упал и разбил себе губу. Чем ты это объяснишь? Ну, например, тем, что мужик был бухой. Это какое-никакое, но все-таки научное объяснение. Но чтоб человек вчера умер, а сегодня ночью по хутору ходил, да еще чтоб его никто не узнавал…

В общем, мужики теперь и сами не верят… А пять могил на кладбище ты куда денешь? А сгоревший автобусик? И не только автобусик. А Хорошеева, первого секретаря райкома партии, убрали потом от греха подальше. Перевели хер знает куда – не то в Краснодарский край, не то в Ставропольский, – потому что негоже секретарю райкома у себя в районе вампиров разводить.

И никто ничего не мог сделать. Партийные органы оказались против вампира бессильны. Военные вроде бы помогли, но сначала только хуже сделали. Только милиция и помогла. Из Ростова, из Областного управления МВД присланная, да и наш местный участковый. Но это потом, а сначала – ни хера. Вы извините, что я выражаюсь, – это я от волнения. Это ж я пишу – никому не показываю, а вас, дорогие друзья, я для себя придумываю – иначе как писать? Нас про урожай писать учили, про социалистическое соревнование писать учили. Даже про любовь, если она моральному облику строителя коммунизма соответствует, нас писать тоже учили. А про вампира – твою ж мать! – нас писать никто не учил.

Уже потом, по прошествии времени, появление вампира у меня почему-то связалось с развалом Советского Союза. Что меня поразило? Советский Союз ну никак не мог развалиться. Ну никак не мог! А он растаял, исчез из воздуха вокруг нас, это было как мистика какая-то хренова. Был и нет. Главное, все вроде стоит, как стояло. Те же дома, улицы… Да что я говорю, люди – те же! Все – то же. А Советского Союза нет. И ты смотришь в окно, видишь то, что сто раз видел, и понимаешь: это больше не Советский Союз, это теперь что-то другое. Но как?! А вот так. Не Советский Союз, и все. И магазин больше – не Советский Союз, и кирпичный забор за магазином – тоже теперь не Советский Союз. И слово, написанное на заборе, – тоже уже не Советский Союз. Причем слово – необязательно плохое. Слова, между прочим, на заборе разные писали, я, например, однажды видел слово «экзистенциализм». Но это не у нас на хуторе, конечно. Это в городе. В Ростове-на-Дону. Я там учился на факультете журналистики.

А в слове «экзистенциализм», кстати, ничего смешного нет. Это такое учение, в основе которого лежит философский принцип: жить – не помирать! Ну как-то так. И этот их Жан-Поль Сартр, он говорил, что жизнь по большому счету – это то, что ты чувствуешь.

И значит, по логике, если ты чувствуешь, что Советского Союза нет, значит, его и нет. А если ты видишь и слышишь, то есть опять-таки чувствуешь, что вампир есть, то, значит, он есть, хотя его и не должно быть. Не могло же быть вампира. А он был. И Советский Союз не мог развалиться. А его не стало. Дела…

Короче, был у нас на хуторе мужик, странный был мужик, такой плотный, я бы сказал даже, что немного жирный. Это я бы сказал из чувства такта, а по правде говоря, жирных на хуторе хватало, а он был просто очень сильно жирный, ну прямо страшно исключительно жирный, иначе нет возможности его характеризовать. И кушал он, товарищи, хорошо… Обычный с виду мужик… Только он с войны пришел уже какой-то тронутый. Вроде не раненый – руки-ноги на месте… Женился, потом жена умерла. Остался он один и больше уже не женился. Говорят, что у него была медаль за взятие Бухареста. Так он и остался в нашем совхозе, работал в гараже, потом счетоводом.

Я его помню – обычный мужик! Бабы рассказывают, он, как на пенсию вышел, сидит у себя целый день в беседке и что-то жрет – никого ж нет – детей нет, внуков нет – не обзавелся, время ж надо как-то убить. По телевизору передачи не очень интересные показывают, хозяйство небольшое для одного человека, время девать некуда. А он как раз любил поесть. И что интересно, спиваться мужики часто спиваются, у нас на хуторе много кто спивается, но не совсем чтобы до конца, но всякое бывает, и за бабой с топором гонялись. И по ночам на совхозной лошади девок университетских пугали. Случались тоже запои. И происходили деяния, за которые наказания предусмотрены Уголовным кодексом СССР. Но чтоб вот так извести себя жратвой – этого у нас в совхозе не было. Мужик, наверное, повредился умом на войне, но не сильно, не так, чтобы бросалось в глаза, но был со странностями. И пошел он не по питейной части, а чисто по линии жратвы.

Он пенсию получал, сторожем подрабатывал, огород небольшой – все свое: кур держал, свинью. Нажарит себе, приготовит, из магазина принесет – хлеба там, масла, халвы. Сидит в беседке, газетку читает и все это жрет. От комаров только отмахивается. Врачи решили, что он больной – направили его на обследование. Ему рентген легких сделали – смотрят, в легких ничего нет. Ну, говорят, раз в легких у тебя ничего нет – все хорошо – возвращайся домой. Вот он вернулся домой и целый год жрал так, что соседи старались не смотреть. И тут его совсем разнесло, и врачи опять выслали его на обследование.

Болел он недолго, в основном, кстати, дома, но жрал до самого конца. Картошку себе жарил на сале, куриц резал, бульон варил – хорошую еду кушал. Оно не должно бы быть вреда от такой еды, если только не кушать ее очень и очень много.

Вот однажды стало ему совсем плохо. Печень отказала, человек весь распух, особенно ноги, кожа у него пожелтела, и называется такое дело – водянка. Забрала его скорая помощь, и уже понятно было, что он умирает.

Умер он в больнице в Багаевке, но, поскольку прописан был у нас на хуторе, решили его похоронить на нашем кладбище. С этого все и началось. Да… А звали его Фролов, Василий Иванович.

Похороны были скромные. Близкой родни никакой, а далекая родня, может, и была какая, но ее никто не знал. Общественные похороны, дескать, закончил свой жизненный путь советский человек – Фролов Василий Иванович, участник войны, ветеран труда, светлая ему память, и ну его на хрен. Венок от партийного комитета, венок от профкома и венок от дирекции совхоза. Все три довольно куцые. Больше никаких цветов на могиле не было. Пора была горячая – конец июня. А особой любви к нему соседи не испытывали. И как-то я не помню, чтобы кто-то по нему сильно плакал. Закопали, поставили тумбу из фанеры со звездой. Парторг сказал речь, ну не особенно длинную. Закончил свой жизненный путь советский человек, ветеран войны, ветеран труда. Надо бы еще попиздить хоть минуты три, но сказать же совершенно нечего. Да… уважением коллектива пользовался. Что было то было. Помолчали, вздохнули с облегчением и пошли по своим делам, а дел этих в совхозе, да еще в это время, невпроворот.

Хутор наш Усьман очень красивый. В него ведет дорога вдоль лесополосы, а в лесополосе растут жерделы, и как раз к июлю они поспевают. Они осыпаются с деревьев и лежат на земле. И если ты пешком возвращаешься на хутор с шоссейной дороги, можно зайти в лесополосу, насобирать спелых красных жердел, сладких, как мед, и есть их по дороге, но делать это надо осторожно, поскольку от большого количества жердел бывает понос… Когда лесополоса заканчивается, дорога поворачивает влево. И ты оказываешься на бугре. И внизу перед тобой справа ферма, а прямо – река и мост. И дальше дорога от моста, но оттуда уже до хутора недалеко.

Ферма довольно большая, она имеет форму круга, разбитого на сектора. По периметру идет загородка и кормушки – ясли. Коровы как раз через загородку просовывают головы и едят из кормушек. А корм – зеленую массу из кукурузы – сбрасывают с прицепа вилами скотники, пока трактор тащит прицеп вдоль загородки. А в центре этого большого круга – другой круг, небольшой, и там стоят автодоилки, и доярки доят коров. А еще там стоит вагончик, в котором ночью спят скотники, дежурные по ферме. И рядом с вагончиком беседка. И под потолком этой беседки горит яркая лампа. Поскольку ферма стоит на бугре, лампу эту ночью видно даже с шоссейной дороги, идущей из Ростова-на-Дону на Багаевку, Семикаракоры и дальше на Волгодонск.

Когда идешь к мосту, ферма остается у тебя по правой руке. Возле моста сделали пляж, насыпали песок, вкопали грибочки. Днем на пляже резвится мелюзга, ночью, сидя на лавочках, под грибочками, мужики пьют брагу, вино или даже водку, в зависимости от того, что им принесла в этот день жизнь.

Случается, там жгут костер, и вокруг костра сидят студенты и преподаватели Ростовского университета, которых привезли сюда в помощь сельским труженикам. Они сидят вокруг костра, поют песни под гитару и тоже выпивают, но браги не пьют точно, водку редко, в основном портвейн или плодово-ягодное вино. Оно довольно крепкое, это вино, и от него тоже можно хорошо одуреть.

Иногда к студентам в гости приходят солдаты из кадрированной танковой дивизии. Стоит эта дивизия недалеко, километрах в пяти. И она называется кадрированной потому, что там танков и всякого добра как раз на целую дивизию, а служит там ровно столько человек, сколько нужно, чтоб поддерживать материальную часть в образцовом состоянии. А когда начнется война, дивизию укомплектуют личным составом на все готовое. И поэтому работа там, как на каторге, и студентки солдат, случается, жалеют. И если студентка или деревенская девушка солдата жалеет, он идет к ней пешком ночью, после целого дня работы, пять километров. И потом, когда она его уже пожалеет, он успевает назад к подъему, завтракает и идет на работу.

Когда возвращаешься поздно по дороге, тебе кажется, что ночь вокруг тебя как живая. Во-первых, земля отдает накопленный за день жар, и очень тепло, даже немного душно. Но все-таки это ночь, а не палящий полдень, и ночные ветерки и ночные холодки ты чувствуешь на коже, и тебе бывает очень жарко и чуть-чуть зябко одновременно, потому что это ночь, а не день. И деревья шумят листьями в темноте, и ты их видишь как большую темную массу, особенно, если луны нет. И как-то тебе становится интересно и тревожно, и все вокруг не такое, как днем: и воздух не такой, и деревья не такие, и река не такая. Кажется, что во всем этом есть что-то, чего ты не знаешь и не понимаешь. И это что-то вселяет в тебя смутную, какую-то странную тревогу. Как будто ты в этой ночи чужой. И те, кто ее населяет, терпят тебя, но… неохотно.

А когда ты днем идешь по дороге и светит солнце, ты ничего такого не чувствуешь, ты у себя, это твой мир. И все такое нормальное, не тревожное, ну… вы понимаете. Потому что день – это не ночь. Ночь – это существо, а день – просто время суток.

2. Первое появление

И наступил вечер. Скотники пригнали коров на вечернюю дойку, студенты и преподаватели Ростовского университета проследовали в столовую на ужин. На пляже кричали и плескались дети. Участковый чинил мотоцикл, но не починил. Секретарь парткома уехал в район по делам. Короче, жизнь шла своим ходом, и отсутствие в ней Фролова Василия Ивановича не проявлялось буквально никак. Про похороны все забыли. Ветер на кладбище шевелил лентами с траурными надписями: «Спи спокойно, дорогой товарищ!» И дорогой товарищ спал – спокойно он спал или неспокойно, никому до этого не было дела.

До самой темноты на пляже резвились дети, потом туда пришли студенты, разожгли костер и стали исполнять под гитару песни на языке страны капиталистического лагеря. Пили, как я уже говорил, плодово-ягодное, не помню точно, но вроде бы это был «Солнцедар». Парни обнимали девушек, девушки несмело обнимали парней…

В сгущавшихся сумерках к ним подошел какой-то незнакомый мужик. Он стоял и смотрел и выглядел немного неприкаянным. Ему предложили сесть поближе – он сел. Дали вина в стакане, он так и держал этот стакан перед собой, как будто не понимая, что с ним делать. Как потом рассказывали студенты, он даже не вел себя особо странно, а только выглядел потерянно, что бывает часто с похмелья, особенно после того, как человек спал на закате. На закате спать нельзя: после такого сна болит голова и человек плохо соображает. Сумерки – это вообще интересное время суток. Дня уже нет, ночи еще нет, но сумерки – это все-таки начало ночи, а не конец дня.

Стакан у него забрали, он никак не отреагировал. Сидел тихо, исполнять и слушать песни на языке капиталистических держав не мешал. У него что-то спросили, он кивнул так, что было непонятно, понял ли он вопрос. Как потом вспоминали студенты, в общем разговоре он не участвовал. На вопрос, местный ли он, ответил кивком головы. Потом какая-то девушка спросила, нет ли какой-нибудь еды. Откуда-то появилась открытая консервная банка, по воспоминаниям очевидцев удалось установить, что это была тушенка. Он взял в руки банку и вилку и держал, как будто не знал, что с этим делать.

– Ешьте, – сказала студентка, – вы же говорили, что есть хотите.

Он кивнул, но есть не стал, потом молча поставил банку в сторонке.

Вечер окончательно превратился в ночь. Песни на иностранном языке мечтательно плыли над сонной рекой. Звенели комары. Никто из студентов не мог сказать, куда делся этот человек. Никто не видел, как он уходил, как никто не видел, как он пришел. Просто вдруг обратили внимание, что его нет. Вина не пил, тушенку попросил, но не ел. Выглядел как человек, не понимающий, где он, что вокруг него происходит. Испуганный и подавленный. К девушкам не приставал, парней не задирал. Все время молчал. Исчез, как растворился в темноте.

Тогда никто не придал этому значения. Но потом вспомнили.

3. Второе появление вампира

Поздним вечером следующего дня на ферме, на пятачке возле вагончика, в беседке, сидели скотники и пили брагу. Брагу принес Серега и сказал, что дала ее жена агронома. Было душно. Коровы стояли поближе к кормушкам, а мужики отмахивались от комаров и разговаривали. Брагой они называли забродивший настой зерна или хлеба, сырье, из которого гонят самогон, но сырье само превращается в конечный продукт, без дальнейшей переработки, если самогон гнать некогда, потому что выпить надо прямо сейчас.

Поводом для позднего сидения и выпивки было скорое, то есть завтрашнее, расставание с Серегой. По оценке не понаслышке знакомых с Уголовным кодексом мужиков – года на полтора.

Серега сегодня с работы (а работал он на складе) пришел домой уже выпивши. Дома выпил еще бутылку вина и подрался с соседом. Драка возникла на принципиальной основе, как продолжение спора на тему, из чего делалась казацкая нагайка. Сереге кто-то сказал, что из бычьего члена, а сосед не хотел верить в такую подробность и утверждал, что из простых ремней. Сереге стало обидно. В запале драки он схватил трехлитровую банку, которая сушилась надетая на штакетник ввиду предстоящей засолки огурцов. Банка разбилась о голову соседа неудачно. Отлетевшее дно порезало лысину аж до кости, и было много крови. Соседа увезли в район.

Мужики знали, как знал и Серега, что завтра с утра придет за Серегой участковый и уведет его туда, откуда возвращаются через полгода, через год, через пять лет, смотря по обстоятельствам.

– Участковый раньше десяти не придет, – говорили мужики, – к нему брат из Багаевки приехал. Он пока проснется, пока протрезвеет, и мотоцикл у него испортился, не заводится. Ты, Серега, в вагончике поспишь, он, пока с хутора дойдет, как раз часов десять и будет. Мы в восемь скот выгоним, после дойки, доярки еще браги дадут, а может, и вина. Домой тебе не надо. Куда ты по темени пойдешь! Еще утонешь в реке!

Мысль, что Серега утонет в реке, развеселила их – они долго смеялись… Вдруг они увидели, что у входа в беседку стоит какой-то незнакомый мужик. Мало ли кто тут ходит, вон комбинат бытового обслуживания привезли на три дня или университетские… Но раньше этого мужика скотники точно не видели.

– Браги хочешь? – спросили мужики.

– Да нет, – отозвался он и сел на скамейку.

– Захочешь – скажи, – продолжали мужики, – браги много. Серегу завтра в ментовку забирают.

Он посмотрел как-то тревожно и ничего не ответил. Сидел тихо, смотрел прямо перед собой как-то странно, видимо, успел уже поддать. Интересно, что мужики не запомнили ни как он выглядел, ни как он был одет. Сидит и сидит. Нет, ну точно успел уже где-то врезать.

Мужики курили – он не курил. Мужики пили брагу – он не пил. Мужики обсуждали Серегину историю и строили планы, как он будет жить в колонии, он не принимал участия в разговоре.

Прошло, наверное, полчаса, а то и больше. Вдруг он спросил:

– А у вас покушать есть что?

– Лук есть, сало, – предложили мужики, – хлеб там, ну и молоко. Молоко в холодке стоит. Мы ж не жрать сюда пришли.

Он взял сало, долго на него глядел и положил на место. Молоком тоже не заинтересовался. Постепенно его присутствие стало как-то беспокоить мужиков.

– Слышь, ты че здесь сидишь? Браги не пьешь. Ты кто, с университета?

– Нет, – ответил мужик.

– А откуда?

– Да оттуда, – сказал он и неопределенно махнул рукой.

– С Самодуровки, что ли?

– Да, – сказал мужик.

– Что-то я тебя не припомню, – сказал Серега, – я самодуровских всех знаю. Приехал что ли к кому?

– Да, – согласился мужик.

– А к кому? – спросил Серега.

– Да так, – неохотно отозвался мужик.

– Слушай, Серега, отстань от человека, что ты пристал, ну сидит мужик и сидит – пусть сидит, – сказали скотники.

– Слушай, я в натуре всех самодуровских знаю, что он гонит. Слышь, мужик, ты вообще кто, тебя как зовут? – не унимался Серега.

– Васей зовут, – глухо отозвался незнакомец.

– А фамилия твоя как? – настойчиво спрашивал Серега.

– Слушай, отвяжись от человека! – пытались заступиться мужики.

– Мужик, а ты вообще кто? – не унимался Серега.

– Да я так… Нормально все, – пытался замять разговор пришелец.

– Так ты из университетских или нет? – настойчиво расспрашивал Серега.

– А покушать у вас нет чего? – ни с того ни с сего спросил незнакомый мужик.

– Да ты ж спрашивал уже. Вон лук – хочешь лука? – показали мужики.

– Нет, – отозвался мужик.

– Наверное, он из университетских, – отстали наконец-то от него мужики.

– Я слышал, они там курят всякую херню, а потом дуреют. Из конопли делают. И вот так сидит интеллигент и, кто он такой, сам не понимает. Мужик, ты вообще понимаешь, кто ты или не понимаешь? – снова повернулся к мужику Серега.

– Не понимаю, – ответил тот.

– А зовут тебя как? Ты правда Василий? – продолжал Серега.

– Василий, – отозвался мужик.

– А может, нет? – ехидно спросил Серега.

– Может, нет, – ответил тихо мужик.

– Так ты из университета? – Серега настаивал на своем.

– Да… я – да… я оттуда. – И махнул куда-то за свое плечо, но там не было никакого университета за его плечом, только пустое ночное пространство.

– А фамилия твоя как? – продолжал допрос Серега.

– Да Фролов.

– Однофамилец, что ли, покойнику? – спросил другой скотник.

– Что ты к человеку пристал – мало их, Фроловых? Я только в Багаевке знаю четырех Фроловых, – сказал другой скотник.

– Тезку тут твоего вчера похоронили, – сообщил один из скотников.

Мужик вздрогнул и испуганно осмотрелся.

– Мужик, ты чего? – спросил в задницу пьяный Серега. – Кто ты вообще такой? Ты что ходишь ночью, как какое-то сраное привидение? Ты вообще живой, мужик?

– Да вроде нет, – тихо ответил мужик.

Скотники выпили много браги, а брага, хоть и слабая, долбит не хуже портвейна. Но от слов мужика им все-таки сделалось как-то хреново. Они сидели тихо.

– А покушать у вас нет чего? – опять спросил мужик.

– Слушай, мужик, ну тебя на хрен! Вот тебе лук. Видишь – это лук. Хочешь – ешь, хочешь – не ешь. Хочешь – сиди, не хочешь – давай, вали отсюда, – разозлился Серега.

– Да ладно, Серега, не трожь человека. Ты не волнуйся, участковый раньше десяти не придет, – сочувствуя, успокаивали мужики Серегу.

– Чего «не волнуйся», он, по натуре, заебал! Сидит как в воду опущенный. Тут без него херово! – не унимался Серега.

– Да какая тебе разница, ну обкуренный из университета, они там все такие, – снова пытались погасить Серегу мужики.

В это время в пространство, освещенное лампой, из темноты, где стояли коровы, деловито копаясь клювом в следах коровьей лепешки, вошла курица (зоотехник держал кур в загородке за вагончиком). Директор знал и не возражал. Мужики не обратили на курицу никакого внимания, но пришедший смотрел на нее не отрывая глаз, и что-то действительно странное проступило у него на лице.

– Ты что, курицу не видел? Что ж ты такой обдолбанный? Сколько ты выкурил этой херни, сиди спокойно! – прикрикнул Серега.

И мужики засмеялись.

Вдруг пришедший приподнялся и как-то, сделав один большой прыжок, оказался возле самой курицы. С невероятной ловкостью он схватил курицу, да так, что та не только убежать, а даже закудахтать не успела.

– Ну ты даешь, – только и успели сказать мужики. – Пусти курицу – это зоотехника курица.

Незнакомый мужик весь аж затрясся. Одним движением руки он оторвал курице голову, засунул еегорло себе в рот и стал глотать хлеставшую из нее кровь, и кадык у него заходил ходуном. Мужики вскочили.

– Слышь, ты охренел, что ли! – закричали скотники.

Он моментально высосал кровь, бросил мертвую курицу на землю и уставился на мужиков. Мужики потом признались, что, когда он на них смотрел, им было реально страшно. Но не Сереге – Сереге это представление с курицей ужасно понравилось.

– Бог не фраер, – орал Серега, – ну ты, мужик, отмочил! Пойдем, я тебе еще кур покажу! Они тут за вагончиком.

– Серега, кончай, это зоотехника куры! – пытались унять его мужики.

– Зоотехник – сука! – кричал Серега. – Он мне мешок отрубей не дал.

– Зоотехник – моей сестры муж! – сказал один мужик. – Верки. А за суку можно в репу получить! Из совхоза вы любите тянуть! Это твои, что ли, отруби? Вы бы так работали, как вы пиздите!

Короче, началась драка! Скотники разнимали, потом уложили дравшихся в вагончике и легли сами. Куда делся странный мужик, назвавший себя Василием Фроловым и убивший курицу, никто, как потом выяснилось, не заметил.

4. Утро с участковым

Теперь, рассказывая о фроловском подъеме из могилы, я не могу не удивляться, какое несильное впечатление произвело это на мужиков. Конечно, они удивились, но нормально удивились. Не поразились там… Не пришли в ужас… Но они вообще сначала не поняли, что это Фролов, восставший реально из гроба. Тем более, он на Фролова был вообще не похож. Ну человек со странностями. В конце концов, люди бывают разные: одни сосут кровь из курицы, другие рисуют какашками на стене в общественной уборной, третьи еще как-то себя проявляют. Я вот знал одного пацана, он в Ростове жил. Так он обожал поджигать спичками пластмассовые кнопки в лифте. Ему нравилось, что вместо кнопки с номером этажа остается черная оплавленная загогулина.

Вообще, я считаю, у нас надо сконструировать такие вещи, чтоб они могли сдачи давать. Ты, например, поджигаешь кнопку в лифте, а из нее выскакивает такая длинная спица и выбивает тебе глаз. Или лавочка, например, в общественном парке. Ты ее хочешь перевернуть и досточки все переломать, а она выворачивается и лягает тебя по жопе. Чугунной ногой. В электричке хочешь ты сиденье порезать ножом. Просто от скуки, чтобы время до своей станции убить. А сиденье переворачивается и тебя головой об пол. Прямо мордой.

Сейчас, конечно, трудно такие вещи сконструировать. Но я верю, что когда-нибудь научный прогресс дойдет и до этого.

Но это я отвлекся, это я к тому, что не всем быть одинаковыми. Бывают и такие, что у курицы кровь выпивают. А что? На фоне всего остального?

Так что скотники удивились, конечно, но так… не очень.

На утро скотники выгнали коров после того, как доярки их подоили. Серега сидел в беседке не сильно побитый, но видно было, что после драки, а если быть точным, то двух, и пытался пить молоко, которое дали доярки, но молоко не пилось.

Дежурный по ферме приставил вилы к загородке и показал рукой:

– Видишь, Серега, уже идет!

На дороге показалась точка, отсюда нельзя было еще разглядеть, что это участковый, но Серега и дежурный точно знали, что это он.

Участковый не спешил, он шел по дороге спокойно, вытирая пот со своего довольно упитанного лица. Он знал, что Серега сидит на ферме и ждет его, и спешить некуда, тем более что мотоцикл все равно не починился.

Как он и предполагал, Серега встретил его в беседке, причем довольно мирно. Оба прекрасно понимали ситуацию и зла друг на друга не держали. На то он и мужик, чтоб разбить голову соседу, на то она и милиция, чтоб его за это посадить.

– А что это за инцидент тут был? – спросил участковый.

– Ничего не было, – сказал Серега, – сидели культурно, пока не пришел какой-то хрен. Обдолбанный, какой-то из университетских, и загрыз зоотехника курицу.

– Как загрыз? – удивился участковый.

– Как загрыз! – шутливо разозлился Серега. – Зубами загрыз! Голову ей откусил и кровь всю выпил, как хорек.

– А вы точно брагу пили? – уточнил участковый.

– Не веришь, Степаныч? – спросил Серега. – Пойдем я тебе курицу покажу, мы ее на мусорник выкинули, не жрать же ее после этого. Зоотехник сказал: «Ну ее на хер, выкиньте ее на мусорку, уж больно случай какой-то странный».

– А я бы посмотрел на эту курицу, – сказал участковый, – мужик, говоришь, обдолбанный был? Из университетских?

– Он был не просто обдолбанный, он был весь как обосранный одуванчик, – определил состояние мужика Серега.

Беседуя так, они подошли к мусорнику, и участковому действительно была предъявлена курица, совершенно дохлая, без головы, шея явно носила следы терзания зубами.

– Ни хера себе! – сказал участковый. – А еще называются интеллигентные люди!

Участковый не любил университетских, почему – он и сам не знал, но не любил, и он очень обрадовался представившемуся случаю попреследовать одного из них в законном порядке за убийство чужой курицы и за употребление наркотических средств. Он предвкушал немалое удовлетворение от этого расследования.

– Слышь, Серега, я тут посижу, отдохну, – сказал участковый. – Университетские с поля вернутся, зайдем к ним в общежитие, нам по дороге. Ты мне этого доцента найдешь и покажешь. Или это студент был?

– Да нет, студенты такие не бывают, – ответил Серега. – Это был в возрасте мужик. Подожди, фамилия его Фролов! Точно! Он сам говорил! А зовут, кстати, Василием. Я еще подумал, как этого нашего, что вчера похоронили.

– Ну раз имя и фамилия известны, это дело совсем простое, – сладко улыбнулся участковый, – но ты все равно со мной пойдешь. А то, может, у них там не один Фролов Василий. Может, у них там два Фролова Василия.

Фамилия Фролов встречается, конечно, часто, особенно в Багаевке, но вот что странно: участковый поговорил с командиром университетского отряда, и оказалось, что в университетском отряде мужчины по фамилии Фролов нет. Ни старого, ни молодого. Есть, правда, девушка, Аня Фролова, но тут Серега обиделся и сказал, что они, конечно, поддали, но не до такой степени, чтобы девушку не отличить от мужика.

– А что такое? – спросил командир.

– Было происшествие, – сказал участковый.

Командир попросил ребят разыскать Аню Фролову и привести. Ею оказалась девушка лет двадцати, довольно хорошенькая. Серега посмотрел на нее, засопел и сказал, что это точно была не она.

– Значит, не из университетских, – подвел итог участковый и шумно вздохнул, скрывая разочарование.

5. Елизавета Петровна

То, что я знаю об ощущениях самого Василия Фролова после того, как он встал из гроба и заделался вампиром, известно мне от одной женщины, которую зовут Елизавета Петровна (кстати, моя родственница, троюродная сестра мамы, если ничего не напутал). Насколько я помню, так звали русскую императрицу, но на имени и отчестве сходство заканчивается. Во-первых, были разные фамилии. У той была фамилия Романова, а у этой фамилия Плетенецкая. Во-вторых, Елизавета-императрица, насколько я помню из школьной программы, была рыжеволосая и грациозная, а наша Елизавета Петровна была черноволосая и страшная, как война, причем не уродливая, а просто ее все боялись почему-то. Елизавета Петровна работала в школе учительницей начальных классов. На уроках у нее всегда стояла мертвая тишина, и многие ее ученики страдали ночным недержанием мочи.

Именно она, по ее же собственным словам, была выбрана нашим хуторским вампиром не для питья крови, а именно в качестве собеседницы, помощницы и даже советчицы. Я жил у нее, много ее расспрашивал, и она в конце концов рассказала мне то, чего не рассказывала никому.

– А что я буду им рассказывать, неприятности себе наживать! – рассуждала она вслух.

И потом я понял, что она была права.

Она рассказала мне, как на следующий день после похорон Фролова, когда она сидела во дворе и пила ситро из холодильника, в беседку вошел мужчина. И хотя он совершенно не был похож на себя при жизни: куда-то делось необъятное брюхо, и выглядел он как сорокалетний нормально сложенный мужик, – она его сразу же узнала.

У нее-то вообще был особый дар видеть и различать такие вещи. Из-за этого дара он и пришел к ней, понимая, что она – единственное существо на хуторе, в чем-то ему родственное, и только с ней он может говорить свободно.

Она не испугалась его и спокойно, прикладываясь к холодной бутылке с ситро, объяснила, что он умер и его похоронили, что он бродит ночью по деревне, как это случается и с другими, похороненными на хуторском кладбище. Но что от него несет какой-то хренью. И все так же спокойно, прихлебывая ситро, она его предупредила:

– Ох, мужик-мужик, не стать бы тебе упырем!

И он вроде бы ей рассказал, как он пил кровь курицы и мужики даже как-то несильно удивились, и спросил, живые ли были эти мужики. Она ответила:

– Живые, не сомневайся!

И тогда он стал ей объяснять, что ему все время хотелось есть и, только когда он напился крови той курицы, желание это на время стихло. Она ему сказала:

– Иди к себе и давай не увлекайся, а то тебя разнесет, как при жизни.

И он ушел.

Она допила ситро, закурила папиросу «Беломор» и подумала про себя: «Вот же носят его черти! А мне еще планы писать на первую четверть».

И пошла писать учебные планы.

6. Первое проявление вампиризма

В следующие три дня ничего примечательного на хуторе не произошло.

Я потом и в магазине расспрашивал людей, и доярок, и ребят из гаража. И вроде бы во все эти дни, сразу после драки на ферме, ничего особенно странного не произошло, во всяком случае, никто не мог ничего припомнить.

Все шло своим чередом. Привозили солдат из дивизии на прополку огурцов. Огурцы предназначались на переработку на Багаевском консервном заводе. Занято ими было не помню точно сколько гектаров, но, как всегда, много, и овощеводы, даже и с приданными им университетскими, не справлялись. Пришлось вызывать солдат. Заместитель командира дивизии всегда охотно помогал, но и дивизия в накладе не оставалась.

Все было тихо, спокойно. Даже куриц никто не трогал, правда, пропала собака у пастуха, но собака эта была кобель, и пропасть она могла по естественным причинам.

По-настоящему пошли слухи после того, как на четвертый день после того случая с курицей Петрова молодайка обратилась к фельдшеру с жалобой на плохое самочувствие, слабость и тошноту. Фельдшер стал ее спрашивать, что она ела в последнее время и как выглядел ее, выражаясь по-научному, стул, и, поскольку молодайка была из себя ничего, выразил желание ее осмотреть. Тогда-то он и увидел в первый раз на шее, ближе к ключице, две ранки на коже.

– Что это у тебя такое? – спросил он. – Это муж тебя так?

– Скажете тоже, – удивилась Нинка.

– А откуда ж у тебя эти ранки?

– Да я не знаю. Думала, может, гусеница какая. Я вчера в саду работала, вишню мы убирали, – сказала Нинка.

– Гу-се-ни-ца, – передразнил фельдшер и помрачнел. – По правде, я вообще не понимаю, что это такое, я такого раньше не видел. Расположены симметрично, как зубы, это тебя собака могла так укусить, причем довольно большая. А может, тебя собака укусила, а ты не помнишь?

– Ну что вы, Иван Игнатьевич, такое говорите, – возразила Нинка, – если б меня собака укусила, да еще и за шею, я бы наверняка запомнила.

– Ты вот что, – сказал фельдшер, – если это не твой мужик тебе это сделал, ты своему лучше не показывай, выглядит это, Нина, подозрительно.

Фельдшер бросил на нее многозначительный, тяжелый взгляд.

– Да что вы такое говорите, Иван Игнатьевич! – отмахнулась Нинка. – Вчера, как с работы пришла, мы с Сергеем на мотоцикле на речку ездили, потом поужинали, я птицам насыпала, свиньям, корове – и мы спать легли. Я и не ходила больше никуда, а вчера утром у меня этого точно не было, я бы такое заметила на шее. Вы посмотрите, что это у меня, может, от печени?

– От печени, – ухмыльнулся фельдшер, рассматривая градусник, который он вытащил только что у нее из подмышки. – Недодержали, – сказал он и сунул градусник обратно.

– Да как недодержали, – возразила молодайка Петрова, – вон у вас часы на стене. Четырнадцать минут держали!

– Говорю, недодержали, значит, недодержали! Ты хочешь сказать, у тебя температура 29,7? С такой температурой люди не живут! – настаивал фельдшер.

– Может, градусник неисправный? – неуверенным голосом предположила Нина.

– Ну-ка давай я тебе давление померяю, – схватился за тонометр фельдшер.

Давление оказалось 49 на 32. Фельдшер измерил на другой руке – примерно то же самое. Потом вытащил градусник, который уж точно додержали, а то и передержали. Градусник показывал температуру 29,7. Тут фельдшер всмотрелся в ее лицо и перепугался так, как не пугался вообще никогда. Ее лицо менялось, оно стало бледным, покрылось мертвенной, болезненной бледностью. Губы тоже стали бледными, синеватого оттенка. Кожа под глазами потемнела, на лбу выступили капельки пота. Ранки на шее не кровоточили, но и не подсохли, как это обычно бывает, а блестели влажным содержанием. Что с ней происходило, он не понимал. Но видно было, что состояние ее ухудшается прямо на глазах. Давление и температура – невозможные у живого человека.

– Что-то ты мне, Нина, не нравишься, – успел сказать фельдшер, – я тебе сейчас укол сделаю и бегу в Багаевку звонить!

Про Багаевку Нина уже не услышала, она потеряла сознание.

Нинку Петрову забрала скорая помощь на сигнале. По-хорошему, и фельдшера надо было забрать вместе с ней, потому что состояние его можно было назвать по-научному предынфарктным. Но места в скорой помощи для фельдшера не оказалось, потому что там был свой фельдшер.

Нинку погрузили в бессознательном состоянии на машину, подключили к ней капельницу и повезли. И то ли капельница подействовала, то ли скорую хорошо протрясло на ухабах, то ли молодость взяла свое, но Нинка пришла в себя еще до того, как ее доставили в районную больницу. Измерили ей давление, и оно оказалось 120 на 80. Пульс 60 ударов в минуту. Температура тела 36,6. На щеках нежный девичий румянец. Хоть вези немедленно обратно. Перед такой загадкой научного характера врачи были в недоумении, но разгадку ее искали не в сложных физиологических процессах, происходивших в молодом женском теле, а больше грешили на фельдшера, который не испытывал ненависти к спиртным напиткам. И хотя погрузили ее в скорую помощь в бессознательном состоянии, но мало ли от чего в нежном женском организме происходит обморок. И температура 29,7 градуса, и давление 46 на 32 были восприняты как игра фельдшерского воображения.

Между тем и фельдшер пришел в себя. Не очень он понимал, чего он так сильно перепугался: ну, упала женщина в обморок, он не такое видел в жизни. Ну, ранки две на шее, может, она на вилы в темноте наткнулась или об какие-то ветки поцарапалась, или это правда какая-то аллергия от гусеницы.

Но к вечеру страх вернулся. Он все-таки был опытным фельдшером и понимал, что вилы ее не царапали и на ветки она не натыкалась, и две маленькие влажные ранки стояли перед глазами, и веяло от них какой-то жутью. И человек на его глазах умирал. И умирал он от этих ранок. Это предположение быстро превратилось в уверенность, которая основывалась не на аргументах, а на каких-то древних инстинктах. Фельдшер был простым деревенским мужиком. Вырос и воспитался на земле. И все его древние инстинкты были, так сказать, при нем.

В первых сумерках, когда молодайка Петрова засыпала в кровати, оставленная на всякий случай под наблюдением в багаевской районной больнице, фельдшер сидел в беседочке у комбайнера Трифонова, закусывал водку нежнейшим салом, в бутылке оставалось немного, но ждала вторая. Тогда-то в беседе с комбайнером, рассказывая ему все это, фельдшер признался, и прежде всего – самому себе, что он увидел и что это было. Тогда же и прозвучало в первый раз слово «вампир». Слово городское – не деревенское. Но фельдшер был все-таки почти интеллигент. А поскольку он учился в ростовском медучилище, то можно про него вообще сказать, что он интеллигент без «почти», поэтому и выразился он по-научному, дескать, вампир. Комбайнер не возражал – вампир, так вампир. Главное, чтобы друг Ванюша несильно расстраивался. Комбайнер, если по-честному, не верил в вампира. А вот Иван Игнатьевич, наверное, верил, по крайней мере, когда он оглядывался на сгущающиеся ночные тени, видно было, что тени эти его пугают. И хотя комбайнер все-таки не верил в вампира, все это ему очень не нравилось.

7. Снова Елизавета Петровна

Во второй раз Фролов пришел к Елизавете Петровне сразу после того, как он побывал у Нинки Петровой, после чего и появились ранки, так испугавшие фельдшера. Елизавета Петровна как раз сидела поздним вечером и писала эти чертовы учебные планы, страшно злясь на директрису школы из-за дурости: «Ну скажи, пожалуйста: программа каждый год та же самая, дети, ну, если не те же самые, то по крайней мере очень похожие, такие же маленькие говнюки женского и мужского пола. Ну на хера писать новую программу? Что в ней может быть нового? И какого эта сучка ко мне прицепилась? Все равно каждый год я им даю то же самое. У меня стаж 33 года! Что у меня может измениться?»

Она сидела в беседке, курила «Беломор», пыталась что-то выдумать, но не особенно напрягалась, а больше ругала директрису.

Неожиданно она обнаружила, что Фролов сидит напротив нее и от него исходит ощущение спокойствия, удовольствия и даже какого-то опьянения. На себя – при жизни – он был совсем не похож: ни следа жирного живота, обвислых щек. Мужчина лет сорока, здоровый, сильный, даже не лишенный привлекательности, серые глаза глядят прямо перед собой, в них спокойная уверенность, страха нет совсем. Никаких клыков, никаких красных глаз, никакого подвывания, причмокивания. Кого пугать, перед кем притворяться? Нормальный мужик, только мертвый. Но – нормальный и все-таки ненормальный. Собака забилась в конуру и там сидит. Не то что не скулит, вообще еле дышит. Комары не звенят. Даже комары с их комариным мозгом понимают, что кровь тут сосать не у кого и лучше пока сюда не прилетать. Ветра нет, даже легкий ветерок не подует. А просачивается в жаркий июльский воздух реальный холод, который чувствует кожа. Впрочем, Елизавете Петровне этот холод не мешал, она, как тучная женщина, не любила жару, хотя и привыкла переносить ее.

– Ты чего, опять? – недовольным голосом спросила она.

– Как мне было херово… – сказал он. – А сейчас хорошо, совсем хорошо!

Она внимательно смотрела на него и молчала. Потом сказала:

– Ты, я смотрю, на баб перекинулся? Кур тебе мало?

– Ой хорошо! – сказал он. – А было так, что думал сейчас сдохну.

– Куда ты сдохнешь? Ты уже того – уже шестой день, как похоронили, – напомнила Елизавета Петровна.

– Как-то это непонятно, – сказал он. – Раз меня похоронили, что ж я голодный такой хожу, я же чувствую все.

– Ой, мужик-мужик! – сказала она. – Ходил бы ты там со своими, оно бы поболело у тебя, поболело, да и прошло. Как ты к нам сюда попадаешь? Тебе тут не место!