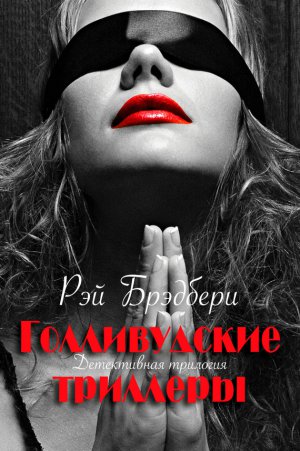

Голливудские триллеры. Детективная трилогия Брэдбери Рэй

Читать бесплатно другие книги:

В 1920 году английский писатель Герберт Уэллс приехал в СССР. Он был в числе первых западных писател...

«Луанда бросилась через поле боя, едва успев отскочить в сторону несущегося коня, направляясь к небо...

«Мальчик стоял на самом высоком холме низкой страны в Западном Королевстве Кольца, глядя на первые л...

«Король МакГил споткнулся в своих покоях, выпив слишком много. Комната вращалась перед глазами, его ...

«Король МакКлауд спустился с холма, помчавшись галопом через Хайлэндс по направлению к стороне Кольц...

«…Кейтлин Пейн услышала голос и постаралась открыть глаза. Это оказалось непросто, веки были словно ...