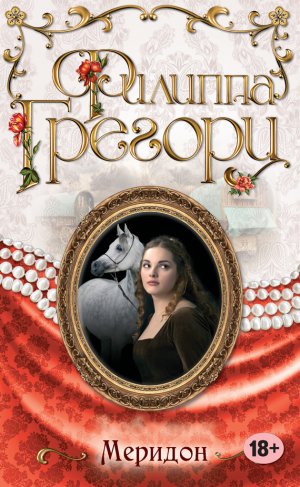

Меридон Грегори Филиппа

© Ракитина Е., перевод на русский язык, 2014

© Издание на русском языке, ООО «Издательство «Эксмо», 2015

1

«Не здесь мое место», – сказала я себе. Даже прежде, чем открыла глаза.

Таков был мой ежеутренний обряд. Он нужен был, чтобы отогнать дневные запахи, грязь, драки и шум. Удержать меня в той ярко-зеленой стране, что жила у меня в уме, в стране, которая по-настоящему никак не называлась; я звала ее «Дол».

«Мое место не здесь», – повторила я.

Пятнадцатилетняя чумазая девчонка с опухшими после сна глазами, жмурящаяся от резкого серого света, сочившегося сквозь закопченное окно. Я взглянула на сводчатый потолок фургона – сырая мешковина нависала прямо перед лицом, поскольку я лежала на верхней койке; потом бросила взгляд на койку слева, чтобы узнать, проснулась ли Дэнди.

Дэнди – моя черноглазая, черноволосая, такая же чумазая, как я, сестра.

Дэнди – лентяйка, врушка, воровка.

Ее темные, как ежевика, глаза блеснули.

– Не здесь мое место, – прошептала я еще раз миру моих снов, Долу, угасавшему, как ни пыталась я его удержать. А потом вслух обратилась к Дэнди: – Встаем?

– Оно тебе снилось… Сара? – тихо спросила она, назвав меня волшебным тайным именем. Именем, которое я знала по снам о Доле. Чудесным именем, на которое я отзывалась в том чудесном краю.

– Да, – ответила я, отворачиваясь от нее к запятнанной стене и стараясь не думать о том, что Дол – всего лишь сон и выдумка.

Настоящим был здешний мир. Здесь ничего не знали о Доле, даже не слышали о таком. Здесь никто, кроме Дэнди, не стал называть меня Сарой, когда я попросила. Надо мной посмеялись и продолжали звать меня настоящим именем – Меридон.

– Что тебе снилось? – не унималась Дэнди.

Не из жестокости, просто она была слишком любопытной, чтобы оставить меня в покое.

– Снилось, что у меня был отец, такой большой мужчина, и он меня поднял. Высоко-высоко, на свою лошадь. И я ехала на его седле, впереди, по дорожке, прочь от дома, мимо каких-то полей. Потом все выше и выше по склону, через лес, так что поля оказались внизу, и он развернул лошадь, и я увидела наш дом: красивый, внушительный дом, желтый. Он стоял среди зелени вдали, хорошенький, словно игрушка.

– А дальше? – спросила Дэнди.

– Заткнитесь, вы там, обе, – прорычал приглушенный голос в полумраке фургона. – Ночь на дворе.

– Вовсе нет, – сказала я, внезапно исполнившись духа противоречия.

Темноволосая растрепанная голова отца показалась над краем койки.

– Выпорю, – пригрозил он. – Спи.

Я замолчала. Дэнди выждала пару мгновений и шепотом, чтобы па – голова его исчезла под грязным одеялом – не услышал, спросила:

– И что потом?

– Мы поехали домой, – сказала я, с усилием закатив глаза, чтобы снова вызвать к жизни образы маленькой рыжей девочки, и светловолосого мужчины, и большой лошади, и прохладной зелени буков, склонившихся над дорожкой. – И он позволил мне прокатиться самой.

Дэнди кивнула, но впечатления на нее мой рассказ явно не произвел. Мы обе крутились среди лошадей и ездили верхом с тех пор, как нас отняли от груди. А слов, чтобы передать восторг от резвого шага лошади в моем сне, у меня не было.

– Он учил меня ездить верхом, – сказала я.

Голос мой стал еще тише, горло сжалось.

– Он меня любил, – жалобно выговорила я. – Любил. Это понятно было по тому, как он со мной говорил. Он был моим папой, но он меня любил.

– А потом? – с нетерпением спросила Дэнди.

– Я проснулась, – ответила я. – И все.

– А дом ты не видела? Свою одежду или еду? – разочарованно спросила Дэнди.

– Нет, – сказала я. – В этот раз нет.

– Эх, – выдохнула она и примолкла на мгновение.

– Хотела бы я видеть такие сны, как ты, – с тоской сказала она. – Так нечестно.

Предостерегающее ворчание с отцовской кровати заставило нас снова понизить голоса.

– Вот бы мне это увидеть, – прошептала Дэнди.

– Увидишь, – пообещала я. – Оно существует. Оно настоящее, оно где-то есть. Я знаю, что оно где-то есть. И мы обе туда когда-нибудь попадем.

– Дол, – сказала Дэнди. – Смешное название.

– Это не все название, – осторожно сказала я. – Не просто Дол. Может быть, «Дол – и что-то еще». Я ни разу его ясно не расслышала. Слушаю, слушаю, но так и не могу разобрать. Но оно настоящее. Оно где-то есть. И место мое там.

Лежа на спине, я смотрела на пятна на дерюжной крыше фургона и вдыхала вонь от четырех человек, спавших вповалку без единого открытого окна, и резкий запах застоявшейся мочи из горшка.

В моей жизни, в грязной, тягостной жизни цыганского ребенка с отцом, которому не было до меня дела, и мачехой, которой и вовсе было на меня плевать, было три радости. Дэнди, моя сестра-близнец, настолько непохожая на меня, словно я – подменыш. Лошади, которых мы объезжали и продавали.

И сны о Доле.

Если бы не Дэнди, думаю, я сбежала бы, как только подросла. Я бы снялась с места, только меня и видели, убежала бы в одну из тех сонных деревушек в Нью-Форесте, где мы были жарким летом 1805 года, когда мне исполнилось пятнадцать. В то лето я впервые пошла против па.

Мы укрощали лошадку, которую собирались продать под седло даме. Я понимала, что лошадь еще не готова для седока. Па божился, что готова. Он ошибался. Только недоумок бы не увидел, что лошадь норовиста и полудика. Но па пару раз гонял ее на корде, и она шла довольно хорошо. Теперь па хотел меня на нее посадить. Дэнди он просить не стал, смысла не было: она бы улыбнулась кротко и мило, как водится, и исчезла бы на весь день, прихватив ломоть хлеба и сырную корку. Вернулась бы вечером с куриной тушкой под платком, почему ее никогда и не били.

Но мне он велел сесть на лошадь. Полудикую, дурную кобылку, слишком молодую, чтобы толком выучиться, и слишком норовистую, чтобы стать под седло.

– Она не готова, – заметила я, поглядев на раздувающиеся ноздри и белки косящих глаз и чувствуя особый, едкий от страха запах конского пота.

– Сойдет, – отозвался па. – Садись.

Я перевела взгляд с лошади на па. Веки его темных глаз опухли и покраснели, на подбородке синела щетина. Красный платок на шее подчеркивал его бледность. Вчера он выпил, и, я так понимала, теперь ему было нехорошо. Его терпения не хватало на то, чтобы стоять под полуденным солнцем, водя на корде вздорную лошадку.

– Я ее повожу, – предложила я. – Подготовлю за тебя.

– Ты на нее сядешь, упрямая ты дрянь, – оборвал меня он. – Щенки меня еще не учили лошадь объезжать.

– Чего торопиться-то? – спросила я, отступая на безопасное расстояние.

Па нужно было держать лошадь, он не мог меня достать.

– Я покупателя нашел, – сказал он. – Фермер из Болью хочет купить ее для дочки. Но она ему нужна на следующей неделе, ко дню рождения, или к чему там. К тому времени должна быть готова.

– Я ее повожу, – опять предложила я. – Буду с ней работать весь день, а завтра или послезавтра на нее сяду.

– Сейчас сядешь, – резко ответил он.

И, повысив голос, проорал:

– Займа!

Из затененного фургона на солнце вышла моя мачеха.

– Подержи ее, – велел па, кивнув на лошадь, и мачеха, спрыгнув с подножки фургона, прошла мимо меня, не сказав ни слова.

– Мне кой-чего нужно в фургоне, – тихо сказал па, и я отступила, как дурочка, чтобы пропустить его.

Но стоило ему подойти, как он крепко ухватил меня грязной пятерней, заломил мне руку за спину, так что у меня кости затрещали и я сквозь зубы завизжала от боли.

– Садись на лошадь, – сказал он мне на ухо; изо рта у него несло. – Или так отлуплю, что неделю ни на нее, ни вообще ни на что сесть не сможешь.

Я дернулась прочь – рассерженно и бестолково. Злобно взглянула на мачеху, которая стояла, ковыряя свободной рукой в зубах, и наблюдала за нами. Она в жизни за меня не заступилась. Бывало, он меня бил, пока я не падала на колени и в слезах не умоляла его перестать. А она если и просила его остановиться, то лишь потому, что мой плач мог разбудить ее ребенка. Я чувствовала, что меня совсем не любят, что до меня совсем никому нет дела; и то был не глупый девичий страх. То была горькая правда.

– Садись, – повторил па, подойдя к голове лошади.

Я взглянула на него так же твердо, как он смотрел на меня.

– Сяду, и она меня сбросит, – сказала я. – Мы с тобой оба это знаем. А потом я снова и снова буду на нее залезать. Мы ее так никогда не выучим. Будь у тебя в башке мозгов столько же, сколько пива, ты бы дал мне ее поводить. Тогда бы мы хоть могли показать этому фермеру послушную скотинку. А сделаем по-твоему – будет у нас запоротая дура.

Я никогда прежде так с ним не говорила. Голос у меня был твердый, но живот сводило от страха перед собственной дерзостью.

Па посмотрел на меня долгим тяжелым взглядом.

– Залезай, – сказал он.

Ничего не изменилось.

Я выждала мгновение: вдруг получится хоть как-то настоять на своем. Лицо у отца было каменное, а я, в конце концов, была еще девчонкой. Я выдержала его взгляд недолго. Он наблюдал, как угасает мой боевой дух.

Убедившись, что он надежно держит повод, я повернулась, ухватилась за седло и запрыгнула на лошадь.

Едва ощутив мой вес, она запрыгала, как горная коза, вбок на прямых ногах; и замерла, дрожа, как лист. Потом, словно хотела лишь увериться в том, что это не кошмарный сон, круто встала на дыбы, стараясь вырвать повод у отца из рук. Па, как дурак, отпустил его – я знала, я с самого начала знала, что так и будет – и лошадь больше ничего не сдерживало, кроме недоуздка на шее. Я клещами вцепилась в луку седла, а кобылка забилась, как бегущий бычок: то опускала голову и вскидывала копыта, то становилась на задние ноги и колотила передними по воздуху, пытаясь от меня избавиться. Мне оставалось только держаться изо всех сил и надеяться, что па быстро поймает корду и укротит лошадь прежде, чем я свалюсь. Я увидела, как он пошел на нее, и у него почти получилось. Но эта скотина отпрянула, бросившись вбок, и я чуть не слетела. Потеряв равновесие, я ухватилась за седло, чтобы вернуться на середину ее спины, когда она снова мощно вскинулась на дыбы, и я полетела с седла назад, на каменистую землю.

Упав, я свернулась клубком – из самосохранения, спасаясь от молотящих копыт. Почувствовала, как свистнул над моей головой воздух, когда лошадь ударила ногами. Но она промахнулась на какой-то дюйм и помчалась прочь на другую сторону поля. Па, громко ругаясь, пустился за ней. Он пробежал мимо меня, даже не взглянув, как я там.

Я села. Моя мачеха Займа равнодушно на меня посмотрела.

Я тяжело поднялась. Я была напугана, но цела, если не считать синяков на спине от удара о землю. Па ухватил повод и хлестал бедную скотинку по голове, а она билась и кричала, пытаясь вырваться. Я наблюдала за ними с каменным лицом. В жизни не стану жалеть лошадь, которая меня скинула. Да и другого кого не стану.

– Садись, – сказал па, не оборачиваясь.

Я подошла к нему и посмотрела на лошадь. Довольно славная была кобылка, помесь ньюфорестской с кем-то получше. Изысканная гнедая шкура блестела на солнце. Грива и хвост были черные, грязные и спутанные, но перед приходом покупателя я бы ее помыла. Я заметила, что па хлестнул ее возле глаза, и нежное веко слегка кровоточило.

– Недоумок, – произнесла я с ледяным отвращением. – Ты ее поранил, будет видно, когда покупатель придет.

– Не смей звать меня недоумком, дочка, – сказал он, поворачиваясь ко мне.

Кнут был все еще у него в руках.

– Скажешь еще хоть слово, и получишь такую порку, что вовек не забудешь. Я от тебя сегодня и так изрядно вытерпел. А теперь садись на лошадь – и на этот раз удержись.

Я взглянула на него с откровенной наглостью, которая, я знала, так его бесит. Убрала с лица свои медно-рыжие волосы и уставилась зелеными глазами, непроницаемыми, как у кошки. Я увидела, как рука его сжала кнут, и улыбнулась, наслаждаясь своей властью; даже если она продлится лишь одно это утро.

– И кто тогда на ней поедет? – с издевкой спросила я. – Что-то я не видела, чтобы ты садился на необъезженную лошадь. А Займа и на осла не заберется, если к нему лестницу не приставить. Никто, кроме меня, на эту лошадь сесть не может. А я нынче утром не в настроении. Займусь этим позже, днем.

С этими словами я повернулась и пошла прочь, покачивая бедрами. Я старалась, как могла, подражать томной походочке своей мачехи. В исполнении тощей пятнадцатилетней девчонки в юбке, не прикрывавшей лодыжек, вышло не больно-то чувственно. Но папа так явственно увидел в этом вызов, что издал яростный рев, бросил повод лошади и рванулся за мной.

Он развернул меня и тряс, пока волосы не закрыли мне лицо, так что я едва видела его красную разъяренную рожу.

– Будешь делать, что я велю, а не то вышвырну тебя вон! – выкрикнул он в ярости. – Будешь слушаться, а то выдеру тебя, едва продам лошадь. И запомни: завтра вечером я тебе всыплю с той же радостью, что и нынче. Я тебе ничего не забуду.

Я тряхнула головой, чтобы откинуть волосы и прийти в себя. Мне было всего пятнадцать, я не могла противостоять па, когда он начал мне угрожать. Плечи мои опустились, с лица пропала заносчивость. Я знала, что он припомнит мне этот вызов, если я сейчас не сдамся. Знала, что он будет меня бить – не только когда продаст лошадь, но и каждый раз, как вспомнит о случившемся.

– Ладно, – угрюмо сказала я. – Ладно. Я на нее сяду.

Вместе мы окружили лошадку на краю поля, и на этот раз па крепче держал повод, когда я забралась ей на спину. Я просидела чуть дольше, но она снова меня сбросила. Потом снова. Когда вернулась Дэнди, улыбавшаяся загадочной улыбочкой и помахивавшая тушкой кролика, украденного из чьих-то силков, я лежала на своей койке, покрытая синяками, и голова моя гудела от боли после многих падений.

Она принесла мне миску тушеной крольчатины, прямо в постель.

– Выходи, – позвала она. – Он мирный, он пьет. И Займе пива принес, так что она тоже мирная. Выходи, сходим на реку, искупаемся. Помогает от ушибов.

– Нет, – обиженно ответила я. – Я спать буду. Не хочу выходить, мне плевать, злой он или добрый. Ненавижу его. Хоть бы он умер. И дура Займа с ним. Я остаюсь тут и буду спать.

Дэнди потянулась, чтобы достать до верхней койки, и потерлась носом о мою щеку.

– Сильно болит? – нежно спросила она.

– И снаружи, и внутри, – тихо ответила я. – Хоть бы он сдох. Сама его убью, когда вырасту.

Дэнди погладила мой лоб прохладной грязной рукой.

– А я тебе помогу, – сказала она со смешком. – Тут семья Ференцев, они идут на реку купаться. Пойдем, Меридон!

Я вздохнула.

– Не могу, – ответила я. – Мне слишком больно, и я слишком зла. Побудь со мной, Дэнди.

Она мазнула губами по ссадине на моем лбу.

– Нет, – с улыбкой сказала она. – Пойду с парнями Ференцев. Вернусь, как стемнеет.

Я кивнула. Если Дэнди хотела гулять, удержать ее было нельзя.

– Тебе завтра надо будет в седло? – спросила она.

– Да, – сказала я. – И послезавтра. Фермер приедет за лошадью в воскресенье. Ее к тому времени нужно объездить. Но не завидую я фермерской дочке!

Я увидела, как в полумраке фургона блеснули белые зубы Дэнди.

– Такая скверная лошадь? – спросила она с беззаботным весельем в голосе.

– Настоящая свинья, – просто ответила я. – Я-то на ней удержусь, а вот юная мисс День Рождения, скорее всего, сломает шею, когда попробует прокатиться.

Мы презрительно захихикали.

– Не перечь ему завтра, – велела мне Дэнди. – Он от этого только злится. Тебе его не победить.

– Знаю, – вяло отозвалась я. – Знаю, что не победить. Но я не могу быть тихоней, как ты. Я даже убегать, как ты, не могу. Никогда не умела. Как только сумею, сбегу. Как только пойму, куда идти, ни минуты не останусь.

– И я с тобой, – повторила Дэнди давным-давно данное обещание. – Но завтра его не дразни. Он сказал, что тебя отлупит, если будешь упрямиться.

– Постараюсь, – сказала я без особой надежды и протянула Дэнди пустую миску.

Потом отвернулась от нее, от полутьмы фургона и от сумеречного света в дверях. Отвернулась к скругленной стене сбоку от своей койки и подгребла под щеку вонючую подушку. Зажмурилась, загадала желание: быть не здесь. Уйти от боли в теле, от страха и тоски в уме. От отвращения к отцу и ненависти к Займе. От беспомощной, бессильной любви к Дэнди и собственного безнадежного, нищенского существования.

Я зажмурилась и представила себя медноволосой дочерью сквайра, владельца Дола. Представила деревья, отраженные водой ручья, где водится форель. Дом, нежные сливочные розы в саду возле дома. Уплывая в сон, я вызвала в уме видение столовой, где плясал в камине огонь и отражались в большом столе красного дерева острые язычки свечей, а слуги в ливреях вносили все новые и новые блюда. Мое вечно голодное тело корчилось при мысли обо всех этих богатых нежных яствах.

Но, засыпая, я улыбалась.

Наутро па был не так плох с перепоя, поэтому ловчее хватал лошадку за повод и держал крепче. Мне удавалось просидеть в седле подольше, а падая, я, по меньшей мере, дважды приземлялась на ноги, соскальзывая с лошади то с одной стороны, то с другой, чтобы избежать чудовищного, выворачивающего душу падения спиной на землю.

Па кивнул мне, когда мы прервались на обед: тушеную крольчатину, разведенную водой до супа, и кусок черствого хлеба.

– Сможешь завтра усидеть на ней, сколько понадобится?

– Да, – уверенно ответила я. – А послезавтра мы уезжаем?

– В тот же вечер уедем! – беззаботно сказал па. – Я-то знаю, что из этой скотины в жизни не выйдет дамской лошадки. Злая она.

Я промолчала. Я прекрасно знала, что лошадь была неплохая, когда только к нам попала. Если бы ее бережно и ласково поучить, па бы ее продал за хорошие деньги в господский дом. Но он всегда гнался за быстрой наживой. Встретил человека, который хотел подарить дочке на день рождения смирную лошадку, и тут же принялся объезжать свежую двухлетнюю кобылку. Дичайшая глупость – и больше всего меня злила тупая погоня за мелкой выручкой.

– Она не обучена ходить под дамским седлом, – только и сказала я.

– Нет, – ответил па. – Но если тебя умыть и заставить Займу заплести тебе косы, сможешь сесть по-мужски, а выглядеть все равно неумелой девочкой. Простофиля увидит тебя верхом – смотри не свались! – и сразу купит.

Я кивнула и выдернула пучок травы, чтобы вытереть миску. Обсосала и выплюнула хрящик, бросила его тощему псу, привязанному под фургоном. Пес схватил хрящик и утащил его в тень. Жаркое полуденное солнце красными кругами отпечаталось у меня в глазах, когда я опустила веки и откинулась на скошенную траву, прочувствовать зной.

– Куда поедем? – лениво спросила я.

– В Солсбери, – не раздумывая, ответил па. – Там можно кучу денег заработать. Куплю пару пони по дороге. Там в начале сентября тоже будет ярмарка – эти лентяйки Займа и Дэнди могут в кои-то веки потрудиться.

– Дэнди – лучший в мире браконьер, – тут же сказала я.

– Доиграется она до виселицы, – ответил он без благодарности и тревоги. – Думает, все, что ей надо сделать, – это стрельнуть черными глазками в сторону егеря, чтобы он ее и домой проводил, и конфетами накормил. Не всегда ей это будет сходить с рук, как станет постарше. Поимеют ее, а откажется – отведут к судье.

Я села, сразу насторожившись.

– Ее отправят в тюрьму? – спросила я.

Па хрипло рассмеялся.

– Нас всех в тюрьму отправят; это да, и в саму Австралию, коли изловят. Дворяне все против тебя, дочка. Все до единого, как бы красиво ни говорили, какими бы добренькими ни прикидывались. Я всю жизнь по эту сторону усадебных стен. Повидал и таких помещиков, и эдаких – ни с кем из них кочевым дела лучше не иметь.

Я кивнула. Па вечно об этом толковал. Его прямо жалко становилось, как он брался за свое. Он был бродягой-торгашом, ни на что не годным отребьем, когда повстречал мою маму. Она-то была из настоящих рома, кочевала со своей семьей. Но у нее умер муж, а нас двоих надо было кормить. Па ей расписывал, какое их ждет будущее, она ему поверила и вышла за него, хотя семья была против и не дала ей благословения. Он бы мог влиться в семью и кочевать с ними. Но у па были большие планы. Он хотел стать видным лошадиным барышником. Собирался купить харчевню. Думал завести конюшню, выучиться на мастера-пивовара. То один дурной замысел, то другой – и вот они уже ездят в самом жалком фургоне из тех, что ей приходилось звать домом. А потом она забеременела.

Я ее плохо помню: бледная, толстая, слишком измученная, чтобы с нами поиграть. Она заболела, рожала долго, в одиночестве. Потом умерла, с плачем прося па похоронить ее по обычаю ее племени, как заведено у рома: чтобы все ее пожитки сожгли в ночь ее смерти. Он не знал, как это делается, и ему было все равно. Сжег для вида кое-что из одежды, остальное продал. Отдал Дэнди ее гребешок, а мне – старую грязную нитку с золотыми застежками на концах. Сказал, на нитке когда-то был розовый жемчуг.

Откуда он у нее, па так и не узнал. Жемчуг был ее приданым, па продавал жемчужины по одной, пока не осталась только нитка. На одной части золотой застежки было выгравировано слово, мне сказали – «Джон», на другой – «Селия». Па и застежку бы продал, если бы посмел. Но вместо этого отдал ее мне со странной гримасой.

– Она твоя по праву, – сказал он, – ма всегда говорила, что это тебе, а не Дэнди. Давай продам для тебя застежку, а нитку можешь оставить.

Помню, я крепко сжала ее в грязном кулаке.

– Она моя, – сказала я.

– Деньги поделим, – произнес он с торжеством. – Шестьдесят на сорок?

– Нет, – ответила я.

– Хватит на сахарную булочку, – сказал он, словно завершая сделку.

У меня подвело живот, но я была тверда.

– Нет, – сказала я. – Кто такие Джон и Селия?

Он пожал плечами.

– Не знаю, – ответил он. – Может, знакомые твоей ма. Ожерелье по праву твое. Она всегда мне говорила, чтобы я непременно его тебе отдал. Ну, я так и сделал. Слово, данное мертвым, надо держать. Она мне говорила, чтобы я отдал его тебе и велел беречь и чтобы ты его показывала всякому, кто будет тебя спрашивать. Когда спросят, кто ты.

– А кто я? – тут же спросила я.

– Чертова заноза, – сказал он; он был зол, что не удалось выманить у меня золотую застежку. – Одно из двух отродий, которые повисли у меня на шее и от которых я пока не могу избавиться.

Теперь уже недолго, думала я, посасывая травинку, наслаждаясь ее сладким зеленым вкусом. Недолго осталось ждать, чтобы избавиться от нас обеих. Тот разговор был давно, но па к нам не переменился. Он не был благодарен за то, что Дэнди приносила в семью столько мяса. Не понимал, что его лошади так и оставались бы полудикими, если бы я их не объезжала. Ему было плевать. Он ни о ком, кроме себя, не заботился – потому с легкостью взял женщину с двумя младенцами, потому не смог ничего ей дать, кроме воза дурацких обещаний, и потому теперь был готов продать нас тому, кто даст больше.

На любых условиях.

Я знала, что Дэнди в конце концов станет шлюхой. Ее лихие черные глаза мерцали слишком заманчиво. В цыганской семье, если бы мы кочевали со своими, ее бы отправили побыстрее замуж, скорее рожать, чтобы мужчина не дал ей сбиться с пути. Но мы были сами по себе. С нами жил только па, ему было все равно, что она может натворить. А Займа лениво посмеивалась и говорила, что Дэнди выйдет на панель к шестнадцати годам. Только я это подлое предсказание слушала, содрогаясь. И клялась, что не допущу этого. Уберегу Дэнди.

Она-то сама этого не боялась. Дэнди – пустоголовая и ласковая. Думала, что там ее ждут красивые платья, танцы и мужское обожание. Не могла дождаться, когда повзрослеет, все требовала, чтобы я осмотрела ее острые грудки каждый раз, когда мы купались или переодевались, и сказала, что они становятся «слов нет, какими миленькими, ведь правда?» Дэнди смотрела на жизнь ленивыми смеющимися глазами и не могла представить, что для нее что-то сложится неудачно. Но я видела шлюх и в Саутгемптоне, и в Портсмуте. Видела язвы у них во рту, их пустые глаза. Я бы согласилась, чтобы Дэнди на всю жизнь осталась карманницей – как сейчас, – лишь бы не стала шлюхой. Я бы согласилась, чтобы Дэнди кем угодно была, лишь бы не шлюхой.

– Да ты просто терпеть не можешь, когда тебя трогают, – лениво сказала она мне, когда фургон катился по дороге в Солсбери, на ярмарку. Она лежала на своей койке, расчесывая волосы, которые струились черным сияющим водопадом с края постели.

– Ты норовистая, как эти твои дикие лошади. Только меня к себе подпускаешь, да и то – даже косу заплести не позволишь.

– Мне это не нравится, – рассеянно ответила я. – Не выношу, когда па сажает меня на коленку, как выпьет. Или когда Займин младенец начинает слюнявить шею или лицо. Меня от этого трясет. Я люблю, когда мне просторно. Ненавижу, когда вокруг толпа.

Она кивнула.

– А я как кошка, – лениво сказала она. – Люблю, когда гладят. Хоть бы и па, когда ласковый. Он мне прошлой ночью дал полпенни.

Я тихонько заворчала от раздражения.

– Мне он никогда ничего не давал, – пожаловалась я. – А в одиночку он бы ту лошадь в жизни не продал. Фермер ее купил только потому, что увидел меня на ней верхом. Если бы не я, па бы сроду ее не выучил.

– Будем надеяться, фермерская дочка хорошая наездница, – хихикнула Дэнди. – Скинет ее лошадь?

– Обязательно, – безразличным голосом ответила я. – Не будь фермер таким дураком, он бы заметил, что я ее удержала по чистому везению и что она вымотана до полусмерти.

– Ну, хоть этот теперь в духе, – сказала Дэнди.

Мы слышали, как па снова и снова бормочет себе под нос названия карт, упражняясь в сдаче и пряча карту в ладонь, пока фургон подбрасывает на грязной дороге. Займа сидела с ним впереди. Она оставила спящего ребенка на койке Дэнди, и Дэнди удерживала младенца, слегка прижимая его пухлый живот ступней.

– Может, он даст нам гостинчик, хоть пенни, – сказала я без особой надежды.

Дэнди засияла.

– Я тебе добуду пенни, – пообещала она. – Я достану шесть пенсов, и мы всю ночь будем гулять, накупим сладостей и посмотрим палатки.

Я улыбнулась при мысли об этом и отвернулась лицом к качающейся стене фургона. Я по-прежнему была вся в синяках от падений; день и ночь объезжая лошадь, я вымоталась, как пьяный солдат. И меня охватило то необыкновенное чувство отстраненности, которое часто появлялось, когда мне должен был присниться Дол. В пути нам предстояло провести полтора дня, и, если только па не велит мне править, заняться мне будет нечем. Впереди были долгие часы путешествия и безделья. Дэнди могла снова и снова расчесывать волосы. А я могла спать, дремать и мечтать о Доле. Фургон ехал и ехал, качаясь и качаясь, по грязным дорожкам и проселкам, а потом по твердой солсберийской дороге. И делать было нечего, разве что смотреть из заднего окошка на грунтовку, сужающуюся за спиной. Или лежать на койке и болтать с Дэнди. Между обедом и наступлением ночи па не останавливался, раскачивающийся, поскрипывающий фургон двигался дальше. Заняться мне было нечем, оставалось только стремиться всей душой к Долу; и гадать, удастся ли мне – и Дэнди – благополучно удрать от па.

2

Поездка была долгой и утомительной – всю дорогу до Солсбери, через долину Эйвона, по обе стороны которого лежали влажные роскошные луга, где стояли по колено в сырой траве бурые коровы, через Фордингбридж, где дети из школы бежали за нами, улюлюкали и бросались камнями.

– Иди-ка сюда, – сказал па, сидевший на козлах и тасовавший колоду засаленных карт. – Иди-ка сюда и погляди.

Он обмотал поводья шедшей иноходью лошади вокруг облезлого шеста в передней части фургона, перетасовал у меня на глазах карты, снял и снова перетасовал.

– Видела? – спрашивал он. – Заметила?

Иногда я замечала быстрое тайное движение его пальцев, скрытых за широкой ладонью, видела, как они ищут в колоде указывающие отметки. Иногда нет.

Он был не очень ловким шулером. Это ремесло непростое, лучше всего заниматься им, когда руки чистые, а карты сухие. Липкая колода па тасовалась плохо. Часто, когда мы тащились по глубокой колее, я говорила:

– Сейчас передернул.

Или:

– Па, я вижу гнутую карту.

Он на это хмурился и отвечал:

– У тебя глаз, как у чертова канюка, Мэрри. Сама попробуй, если такая умная.

И раздраженно бросил мне колоду, так что карты с шорохом разлетелись.

Я собрала их, его сдачу и свою, вытащила старшие карты и картинки и убрала в правую руку. С тихим «шшших» смела воображаемое насекомое со скамьи кучера веером картинок, согнув их, «урезав», чтобы потом, когда колода будет собрана, чувствовать изгиб, даже когда все карты в пачке. Я рассеянно смотрела на поля, мимо которых мы ехали, пока тасовала колоду и выбрасывала картинки и старшие карты в левую руку, вкладывая их поочередно с простыми картами, чтобы сдать картинку себе и младшую карту па.

– Видел! – сказал па со злобной радостью. – Видел, как ты резала, когда махнула по скамейке.

– Не считается, – заспорила я. – Был бы ты птицей, которую можно пощипать, ты бы этого фокуса не знал. Считается, только если ты видел, как я собираю колоду. Видел? И как я передернула?

– Нет, – неохотно сказал он. – Но ты мне все равно должна пенни за то, что я заметил резку. Отдай карты.

Я протянула ему колоду, и он стал тасовать ее мозолистыми руками.

– Девчонку все равно учить без толку, – проворчал он. – Девки стоймя денег не заработают, на девке можно деньжат наварить, только если положишь ее на спину. Одно разорение с девчонками.

Я оставила его сокрушаться и ушла обратно в качающийся фургон, где Дэнди, лежа на своей койке, чесала черные волосы, а Займа дремала на постели, а у ее груди чавкал и хрюкал младенец.

Я отвернулась. Забралась на свою койку, вытянулась головой к окошку и стала смотреть на ленту дороги, разматывающуюся позади нас, пока мы следовали за изгибами и поворотами реки, двигаясь к северу, к Солсбери.

Па хорошо знал Солсбери: именно тут прогорела его пивная, тут он купил фургон и снова отправился в дорогу. Он ехал и ехал по улицам, полным народа, а мы с Дэнди, высунув головы в окошко, строили рожи посыльным и глазели на городскую сутолоку и суету. Ярмарка раскинулась за городом, и па направил лошадь к полю, где поодаль друг от друга стояли фургоны, как ставят их чужие люди, и паслись на короткой траве несколько славных лошадок. Я рассмотрела их, пока вели нашу лошадь Джесс.

– Справные лошадки, – сказала я па.

Он бросил по сторонам острый взгляд.

– Так и есть, – сказал он. – И мы сможем выручить неплохие деньги за своих.

Я не ответила. Позади нашего фургона были привязаны гунтер – такой старый и запаленный, что его хриплое дыхание было слышно с козел, – и молоденький пони, слишком мелкий, чтобы взять седока тяжелее меня, и слишком дикий, чтобы с ним справился обычный ребенок.

– Гунтер уйдет какому-нибудь безмозглому молодому вертопраху, – уверенно предсказал па, – а этого, молоденького, пристроим под седло девушке.

– Он диковат, – осторожно заметила я.

– За масть – продадим, – решительно сказал па, и я не могла не согласиться.

Пони был изумительной светло-серой масти, почти серебряный, и шкура у него блестела, как шелковая. Я только утром его вымыла, основательно вымокла и получила копытами за труды, но сиял он, как единорог.

– Красавчик, – согласилась я. – Па, если мы его сбудем с рук… Можно мы с Дэнди сходим на ярмарку и купим себе лент и чулок?

Па заворчал, но не рассердился. В ожидании ярмарки и больших барышей он сделался мягок, как только мог – что, видит бог, было жестковато.