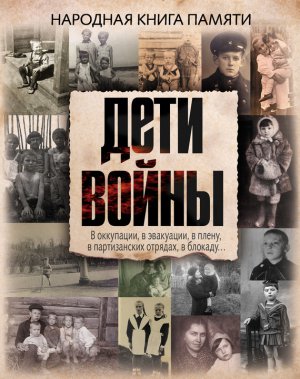

Дети войны. Народная книга памяти Коллектив авторов

Автор идеи и составитель Виктория Шервуд

Руководитель проекта «Народная книга» Владимир Чернец

Редактор проекта «Книги моей жизни» Татьяна Майорова

Ведущий редактор Виктория Пименова

Художественный редактор Юлия Межова

Технический редактор Валентина Беляева

Компьютерная верстка Ольги Савельевой

Корректор Валентина Леснова

Дизайн обложки: Юлия Межова

Макет подготовлен редакцией АСТРЕЛЬ СПб

Фото на вклейку предоставлены информационным агентством ТАСС

Создатели сборника благодарят за помощь в подготовке материалов:

Казарина Павла Владимировича,

Национальное Представительство МТРК «Мир» в Республике Беларусь в лице Директора Перцова Владимира Борисовича,

Глотову Ирину Васильевну (глава ветеранской организации «Жители осажденного Севастополя 1941–1942 гг.»),

Кириенко-Гудкевич Ираиду Ивановну (председатель севастопольского общества узников немецких концлагерей),

Ходыреву Лидию Петровну (председатель Крымского Союза узников – жертв нацизма),

Кадацкую Евгению Михайловну (глава евпаторийской организации Союза узников – жертв нацизма),

Сотрудников Дмитровской центральной библиотеки (Московская область), заведующую Николаичеву И. П, Тутенко Веронику,

Васильеву Светлану, главного редактора газеты «Полезно для пенсионера»,

Татаренкову Людмилу,

Холтобина Александра,

Холтобину Анастасию,

Холтобину Ларису, заведующую Курским военно-историческим музеем «Юные защитники Родины»,

Майорову Татьяну,

Чертинова Владлена, главного редактора еженедельника «„МК“ в Питере», Андрееву Алину, ученицу школы № 2 города Яхромы,

Симоняна Аревика и Савченко Маргариту, город Дмитров,

Сайкову Инну, Нижний Новгород,

Романовскую Ларису, Москва,

Алексееву Наталью,

Макаряна Арнольда,

Геддис Елену, директора русской школы «Первая русская школа Белфаста»,

Остропицкого Виталия, Иженякову Ольгу,

Давыденко Сергея,

Гриву Татьяну Анатольевну, Курск,

Сергееву Людмилу Васильевну, Курск,

Худякову Зою Яковлевну, Курск,

Боеву Наталию Николаевну, Курск,

Бессчастных Юлию Сергеевну, Курск,

Быкову Татьяну Георгиевну, Курск,

Музалеву Ксению Александровну, Курск,

Маркову Марину Владимировну, Курск,

Худякову Олесю Юрьевну, Курск,

Малееву Александру Николаевну,

А. Чикина, Севастополь,

О. Руденко, Севастополь,

Левчук Александра, Брест,

Матюшкину Екатерину,

Пилецкую Анну,

Павлович Галину Викторовну,

Немтырева Михаила Васильевича,

Солдатова Геннадия Васильевича

Предисловие

Идея создания этого сборника возникла под впечатлением воспоминаний моих отца и тестя о Великой Отечественной войне. Лет до десяти у папы, да и большинства его друзей, была одна мечта – когда-нибудь досыта поесть. Он родился в деревне Сухлово Псковской области. Когда началась война, ему было всего пять. В семь остался круглым сиротой. Оккупация, жизнь в землянке, голод, пули и снаряды, смерть близких… Я ни разу не видел, чтобы отец плакал. Даже на самых траурных мероприятиях. Он как-то сказал, что все слезы остались в детстве…

Я никогда не видел своих дедов. Оба погибли совсем молодыми. Только пять лет назад удалось найти могилу одного из них – маминого отца. Он бился в ополчении, брошенном против элитных немецких частей. До недавнего времени числился пропавшим без вести. Бабушка искала его до самой смерти, надеялась, что жив, что просто потерял память после ранения… Но, увы, умерла, так и не узнав, где его могила. В войну она осталась с шестью детьми на руках, двое младших умерли с голоду. По старшинству мама была четвертой… Выжила. Сразу после войны, чтобы прокормиться, перебрались из Мурманска в Ленинград, где бабушка смогла получить работу. Мама отца умерла в тридцать, там, в Сухлово, от тяжелейшей ангины, перенеся перед этим тиф.

Тесть всю блокаду провел в Ленинграде, чудом выжил вместе с матерью. То, что он рассказывает, нельзя слушать без комка в горле.

Судьбы этих родных людей, такие разные и такие значительные для нас, натолкнули на мысль – собрать воспоминания тех, кто во время войны был ребенком, чье детство пришлось на страшные годы. Ведь то, что пережили люди старшего поколения, забывать нельзя. И не только потому, что история, говорят, повторяется. Не дай Бог таких повторений. Но наши внуки должны знать. Особенно сейчас.

Воспоминания, собранные в этом сборнике, очень разные – как и люди, которые их писали. Но не одно из них не оставит равнодушным, потому что за каждым – личная трагедия, история спасения на фоне страшного военного времени. Эти люди выжили. И во многом стали для нас примером. Примером мужества, стойкости и силы духа.

Андрей Кивинов

Дорогие друзья!

Удивительная штука – память детей. Они видят и помнят то, что не видят взрослые. И наоборот, дети забывают все то, что врезалось в память взрослых навсегда. И это, наверное, к счастью. В этой книге слепки памяти тех, у кого не было Детства. У них вместо него была Война. Если вглядеться в их фотографии, то поражает, какие у них недетские глаза. Это они помогали партизанам и подпольщикам, тушили «зажигалки» на крышах блокадного Ленинграда и участвовали в обороне Севастополя, работали в тылу и сумели выжить на оккупированных территориях. У каждого из авторов нашей книги была своя Война. И своя история войны. Эта книга – попытка собрать воспоминания детей Войны. Чтобы помнили мы.

Председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин

Известный философ утверждал: в этом мире главное – не стремиться к удовольствиям, а стараться избежать страданий. Избежать страданий они не могли – обстоятельства оказались намного сильней. Но они смогли пройти через горнило этих страданий с достоинством и выйти из них победителями. Победив в своей войне.

Испытания, которые выпали на их долю, под силу далеко не каждому взрослому. Война украла у них детство, она же стала их главным воспитателем. И в преддверии Великой Победы нам хочется дать им слово. Чтобы пройти вместе с ними этот путь, склоняя головы перед подвигом стойкости и мужества. Чтобы помнить!

От составителя

Мы – дети войны

Страшные военные годы уходят в века, в историю, в безвестность. Как ни печально, но надо признать тот факт, что новое, подрастающее поколение не знает фактически ничего о прошедшей войне. И что особенно грустно – не особо стремится узнать. Кроме того, в наших СМИ редко встретишь правдивое описание или изображение тех военных лет. А если учесть, что мы – старшее поколение 30-х годов XX века – сотнями, тысячами покидаем этот свет и все уносим с собой, становится до глубины души обидно, что скоро люди будут так же мало знать о Великой Отечественной войне 1941—45 годов, как молодежь сейчас почти ничего не знает о великой и кровавой битве под Бородино в 1812 году.

Ибо, как я бы сказал, люди-документы – участники и очевидцы тех грозных событий – имеют сейчас преклонный возраст 70–90 лет. Это при нашем среднем уровне жизни в 59–60 лет – уникумы.

И поверьте, нам, очевидцам, чье детство пришлось на военные годы, есть что передать нынешним и будущим поколениям. Нам просто нужно, чтобы нас выслушали.

Спасибо издательству «АСТ» и телерадиокомпании «Мир», что дали нам слово…

Один из детей войны Константин Павлович Исаченков, 1930 г. р.

Мне было только десять лет, когда началась война, и почти четырнадцать – когда закончилась. А с другой стороны. Она была и осталась самым главным переживанием моей жизни. Которое всегда лежит отдельно от всех. Даже от счастья.

Один из детей войны Борис Александрович Голлер, 1931 г. р.

Есть у поэта, у известного барда Виктора Берковского, щемящая душу песня на стихи Дмитрия Сухарева «Вспомните, ребята!» Она обращена к нам, сверстникам поэта – мальчишкам военных лет, которые должны хранить в памяти те страшные события, не забывать тех, кто ушел на фронт и не вернулся, ведь «скоро кроме нас, уже не будет никого, кто вместе с ними слышал первую тревогу». Да, как ни печально, вслед за участниками войны начинают уходить из жизни и ее малолетние свидетели.

Один из детей войны Вадим Александрович Хачиков,1933 г. р.

Дети блокады

Блокада Ленинграда

Битва за Ленинград, продолжавшаяся 1125 дней, органической частью которой стала блокада Ленинграда, одна из самых героических и трагических страниц не только Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, но и всей мировой истории. Человечество не знает другого такого примера, когда бы многомиллионный город в течение 872 дней находился в безжалостном кольце вражеской блокады и не только жил, но и бескомпромиссно боролся с врагом. Под стенами Невской твердыни непобедимая до сих пор немецкая армия была остановлена и в итоге потерпела поражение.

Гитлер неоднократно подчёркивал необходимость взятия Ленинграда в первую очередь. В протоколе совещания ОКВ 3 февраля 1941 года по поводу плана «Барбаросса» указывается: «Фюрер в общем и целом с операцией согласен. При детальной разработке иметь в виду главную цель: овладеть Прибалтикой и Ленинградом». Выступая на совещании высшего руководства вермахта в рейхсканцелярии 14 июня 1941 года, то есть непосредственно перед нападением на СССР, Гитлер назвал «…взятие Ленинграда так же, как и завоевание Украины, индустриальной Донецкой области и нефтяных районов Кавказа, одной из решающих оперативных целей новой войны».

Намечая в качестве одной из первоочередных оперативно-стратегических задач захват Ленинграда, Гитлер учитывал его огромное значение как крупного политического, экономического и военно-стратегического центра.

Взятие Ленинграда преследовало несколько военных целей: ликвидация основных баз русского Балтийского флота, вывод из строя военной промышленности этого города и ликвидация Ленинграда как пункта сосредоточения для контрнаступления против немецких войск, наступающих на Москву. «Стратегические цели Гитлера, – указывал генерал-фельдмаршал Е. Манштейн, – покоились преимущественно на политических и военно-экономических соображениях. Это был, в первую очередь, захват Ленинграда, который он рассматривал как колыбель большевизма и который должен был принести ему одновременно и связь с финнами, и господство над Прибалтикой».

…23 августа 1942 года, выступая на совещании в Ставке, где присутствовал командующий группой армий «Север» генерал-фельдмаршал Г. Кюхлер, Гитлер говорил о необходимости полного уничтожения города и крепости на Неве. Фюрер указывал на необходимость избежать уличных боёв. Упор делался на удары с воздуха и жёсткие артиллерийские обстрелы жилых кварталов. «Я считаю, – говорил фюрер, – что положение под Севастополем было иным и что будет совершенно правильно принять обратный способ действий: сначала уничтожение города, а потом укреплений». В указаниях Гитлера говорилось, что задача операции «Нордлихт» на втором этапе – овладеть Ленинградом и «сровнять его с землёй».

Во время блокады первые артиллерийские снаряды разорвались в городе 4 сентября 1941 года, а последние – 22 января 1944 года. Первые бомбы упали 6 сентября, последние – 17 октября 1943 года. Всего за время блокады фашисты сбросили на Ленинград 4643 фугасные и 102 520 зажигательные бомбы, на его улицах разорвалось 148 478 артиллерийских снарядов. Ежедневно на город падало по 175 авиабомб и 245 артиллерийских снарядов. На каждый квадратный метр городской территории приходилось по 480 снарядов и 16 авиабомб. Общие потери мирных горожан от огневого штурма составили 50 529 человек, в том числе 16 747 убитых и 33 782 раненых.

Героизм защитников Ленинграда не дал фашистам разрушить город и похоронить жителей под его развалинами. Ленинград стал первым крупным городом Европы, который не смогли захватить немецкие войска. Тогда фашисты решили уничтожить ленинградцев самым варварским способом – голодом, оставив город с многомиллионным населением на зиму без продовольствия.

Гитлер так объяснил немцам непредвиденную «задержку» взятия Ленинграда: «Петербург мы не штурмуем сейчас. Он сожрет себя сам».

…Была проявлена неоправданная медлительность в организации эвакуации, и проводилась она в первое время без учета обстановки, складывающейся на фронте. Ошибки, допущенные в первые дни войны, усугублялись тем, что эвакуация детей в районы Ленинградской области не была остановлена с началом налетов немецкой авиации. Она продолжалась вплоть до 21 июля 1941 года включительно. С приближением противника детей возвращали в Ленинград, а затем эвакуировали вторично в отдаленные от военных действий районы.

Следует подчеркнуть, что отсутствие информации о реальном положении дел под Ленинградом обуславливало нежелание людей эвакуироваться в июле. Главной причиной нежелания оставлять родной город было неверие большинства ленинградцев в опасность угрозы со стороны немецких войск.

Промахи с эвакуацией негативно отразились на судьбе значительной части населения, оказавшейся в блокаде. Необходимо также отметить, что эвакуация жителей Ленинградской области практически не планировалась, большая часть их, уходя от наступающих немецких войск, стихийно пришла в город и пополнила ряды блокадников.

Следует иметь в виду, что до войны Ленинград являлся своеобразной перевалочной продовольственной базой. Сколько-нибудь значительных запасов на складах города не имелось.

Введение карточной системы не привело к большой экономии продовольственных ресурсов города. К тому же эта мера оказалась запоздалой.

22 июня 1941 года на первом заседании оперативного штаба начальник ОБХСС А. С. Дрязгов поставил вопрос о немедленном введении карточной системы. Однако только 18 июля, на 27-й день войны, в Ленинграде, Колпине, Кронштадте, Петергофе и Пушкине была введена карточная система снабжения, а 19 июля карточки были введены в городах Волхове, Шлиссельбурге, Сестрорецке и пригородных районах – Слуцком, Красносельском, Ораниенбаумском, Мгинском, Всеволожском и Парголовском.

Руководство в это время ещё не предполагало, какая огромная опасность таится в необеспеченности Ленинграда продовольствием на длительный срок.

Буквально до конца августа 1941 года потребление продовольствия в Ленинграде ограничивалось не больше, чем на территории всей страны. Нормы продовольствия, отпускаемого по карточкам, были достаточно велики, еды хватало. Далеко не все были в состоянии потребить всю полагавшуюся им норму. Лишь немногие ленинградцы чувствовали приближение беды и, по-возможности, запасали продовольствие.

Начавшаяся 8 сентября 1941 года блокада Ленинграда немецко-фашистскими войсками принесла неисчислимые страдания его населению. Главным, самым страшным врагом ленинградцев стал голод, возникший в результате прекращения сухопутного сообщения города, со страной, с Большой землей, как назовут её в дни блокады жители осажденного города.

Германское командование имело достаточно полную информацию о продовольственном положении осажденного Ленинграда. Подробную картину о положении в блокированном городе даёт «Сообщение о событиях в СССР (от 18 февраля 1942 года) относительно смертности от голода ленинградского населения». «Уже в декабре у большей части гражданского населения Ленинграда наблюдалось опухание от голода, – говорится в нём. – Всё чаще жители падают на улице и остаются лежать мёртвыми. В январе среди гражданского населения началась массовая смертность… Уже в конце января количество ежедневно умирающих от голода и холода составляет 2–3 тысячи человек. В конце января в Ленинграде ходил слух, что ежедневно умирает уже 15 тысяч человек. И в течение трёх последних месяцев от голода уже умерло 200 тысяч человек… Следует, однако, учесть, что количество умерших будет с каждой неделей неслыханно возрастать, если сохранятся нынешние условия – голод и холод… В большом числе жертвами голода могут стать дети, особенно – малыши, для которых нет питания. К тому же, в ближайшее время ожидается вспышка эпидемии оспы, от которой должно погибнуть много детей»…Следует привести и выдержку из приказа верховного командования вермахта от 16 декабря 1942 года: «Представляется не только оправданным, но и необходимым, чтобы войска использовали любые методы без каких-либо ограничений даже против женщин и детей, если это будет способствовать нашим успехам. Любое проявление жалости является преступлением против народа Германии». Командиры немецких войск, осаждавших Ленинград, принимали все меры, чтобы осуществить этот чудовищный замысел.

С первого дня блокады перед руководством Ленинграда остро встала проблема снабжения населения продовольствием. Имевшихся запасов могло хватить лишь до конца сентября. Поэтому было решено снизить хлебные нормы – со 2 сентября по карточкам стали выдавать хлеба рабочим и инженерно-техническим работникам – 600 г, служащим – 400 г, иждивенцам и детям до 12 лет – 300 г.

Однако положение с продовольствием в городе продолжало ухудшаться. 10 сентября 1941 года Военный совет принял постановление «Об экономии продовольствия», которым устанавливались новые нормы продажи продовольственных товаров по карточкам. По новым нормам выдавалось хлеба: рабочим и ИТР – 500 г, служащим и детям до 12 лет – 300 г, иждивенцам – 250 г. Но несмотря на принятые меры истощение внутренних продовольственных ресурсов продолжалось.

Катастрофическое уменьшение продовольственных ресурсов в городе и слабый подвоз продовольствия в Ленинград через Ладожское озеро, в том числе и из-за начавшегося ледостава на Ладоге, привели к чрезвычайно тяжелому состоянию продовольственного снабжения населения. 13 ноября произошло четвертое снижение норм выдачи продовольствия. Рабочие стали получать 300 г, а остальные 150 г хлеба.

Во второй половине ноября положение с продовольствием было настолько напряженным, что 19 ноября 1941 года Военный совет Ленинградского фронта своим постановлением «О временном изменении норм отпуска хлеба» с 20 ноября в пятый раз снизил норму хлебной выдачи и установил её: для рабочих и ИТР – 250 г, для служащих, иждивенцев и детей – 125 г.

В ноябрьские дни 1941 года Ленинград стоял на грани продовольственной катастрофы.

Прошло уже больше семидесяти лет со времени разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом, со дня снятия трагической блокады города. Несмотря на ужасные муки и страдания ленинградцы сумели сохранить своё человеческое достоинство, преданность Родине, своему родному городу.

Дорогой ценой заплатили ленинградцы за победу. Она навечно зачислила в свои списки ушедших из жизни на полях сражений и в осажденном врагом городе. Невозможно перечислить всех героических дел защитников города, которые жили, боролись, умирали и выстояли. Установить точное число жертв голодной блокады практически невозможно. В вышедших в последнее время работах историков, расследующих трагедию населения в блокированном Ленинграде, все чаще число погибших от голода определяется в пределах 700–800 тысяч человек.

Ленинградская битва, бессмертный подвиг ленинградцев в блокадные дни вошли в историю освобождения нашего Отечества.

Из книги Михаила Фролова «Блокада»

В ленинграде я понял, что такое судьба

Волков Владимир Михайлович, 1938 г. р

Родился в 1938 году в Ленинграде. Всю блокаду жил в родном городе.

С отличием окончил Ленинградское военное училище, Московский инженерно-строительный институт. Более 34 лет прослужил в армии. Полковник.

Память моя до сего времени хранит много эпизодов – фактов моего блокадного детства. Расскажу вам о некоторых из них: о моей судьбе, о прожитом и пережитом.

Матери своей и старшей сестры я не помню. Они умерли незадолго до блокады. Мы с отцом остались вдвоем в нашей комнате на четвертом этаже дома № 120 на Международном – ныне Московском – проспекте. Напротив дома находились Вагоностроительный завод имени Егорова и знаменитая тогда и в последующие годы обувная фабрика «Скороход», где долгие годы работал отец и в какой-то период сороковых годов был заместителем директора.

Наш Московский район находился под постоянным огнем немецких орудий, обстреливающих с Пулковских высот прямой наводкой жилые массивы, промышленные предприятия, железнодорожные и трамвайные пути. Каждый раз из окна своего дома я видел взрывы одиночных снарядов, осколки, следы от пулеметных очередей «с неба», раненых людей в лужах крови, убитых, оторванные части тел, кареты скорой помощи белого цвета с красными крестами на крыше.

Уже тогда, пятилетним мальчонкой, я научился безошибочно по звуку и свисту различать вражеские и наши снаряды. Радовался, когда стреляли свои.

В любое время ночью и днем мы, оставшиеся в Ленинграде дети и взрослые, слышали резкие, пронзительные звуки ревущих сирен, к которым привыкли. Это были сигналы воздушной тревоги. За ними следовали леденящие сердце тревожно-предупредительные слова из круглой черной тарелки репродуктора: «Внимание, внимание! Воздушная тревога, воздушная тревога! Всем уйти в бомбоубежище…»

Уже тогда, пятилетним мальчонкой, я научился безошибочно по звуку и свисту различать вражеские и наши снаряды. Радовался, когда стреляли свои.

Зимой 1942 года несколько бомб разрушили часть нашего дома, подъезд и нашу коммунальную квартиру. Новыми «нашими» жилищами становились уцелевшие жилые помещения, бомбоубежища – подвальные площадки с перегородками, которые тогда были практически в каждом доме, и служебная комната отца на фабрике «Скороход», где он продолжал работать.

С каждым днем войны жильцов в нашем доме и в округе становилось все меньше и меньше. Район пустел на глазах. Заканчивалась эвакуация. В домах остались единицы. И эти оставшиеся люди с ослабленным здоровьем – старики, солдатки, молодые вдовы с грудными младенцами и юнцам – собирались вместе в небольшие «семейные» группы. Вчера еще незнакомые взрослые и дети становились поистине родными. Родными по духу, по жизни, по общежитию, по еде. Это были НАШИ дорогие люди! Они, старшие, берегли нас, детей, совершенно не щадя себя. Границы «свой-чужой» не было! Отцовский служебный паек в нашей группе делился на всех. Этих «всех» было шестеро: Шурка – вчерашний ученик третьего класса, Вовка, я, девочка Тамара, ее мама и тетя Ганя – Агафья Захаровна Лобакина, мать Вовки. Только ей работающие взрослые доверяли нас, малолеток. Она, как могла, со всей сердечностью заботилась и сторожила нас, уберегала каждого от травм, всякой заразы, от вшей и крыс.

Покидать дом без разрешения и тем более встречаться с чужими людьми на улице нам – детям – КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещалось. Был установлен строгий порядок: на улицу можно было выходить только с тетей Ганей, чтобы отстоять в очереди за хлебом, с Тамарой – на посильную уборку бомбоубежища, иногда с Шуркой – на «дежурство» по чердаку нашего дома.

Однажды нам первый раз в жизни удалось неумело, но все-таки потушить руками, ногами, песком, своей одеждой горящие обломки деревянных конструкций чердака нашего дома. Личные результаты были неутешительны: Шурка сильно обжёг руки, немного – ноги, а Вовка, заглядывая в пробоину от этого снаряда, не удержался и полетел вниз. Его спасло то, что своей безразмерной одеждой он зацепился за торчащие, как пики, расщепленные обломки перекрытия 4-го этажа. Его спасли подоспевшие взрослые. У меня прогорели валенки и немного поранились ноги. За этот «поступок» родители намеревались «всыпать» нам ремня и, без сомнения, всыпали бы, и много, если бы не управдомша – тетя Катя. Она при всех похвалила вдруг нас и сказала, что эти мальцы – молодцы! Они хорошо справились с пожаром!

Находясь почти круглосуточно на работе, отец очень часто брал меня с собой на фабрику. Она работала не переставая. Там, на «Скороходе», были наши с отцом коечка и матрасик. Добрые сердцем и сильные духом рабочие нередко угощали меня гостинцами. Это были их хлебные пайки. И вот тогда я увидел, как они аккуратно, ровными дольками нарезали кусочки этого хлебушка. Потом, облизав палец и потыкав им по столу, налепляли оставшиеся крошки, слизывали их, смачно причмокивая губами.

Нехватка продуктов ощущалась все сильнее. Свирепствовал голод. Люди умирали на глазах. Появлялись голодные бандиты-одиночки. Участились случаи людоедства.

Вчера еще незнакомые взрослые и дети становились поистине родными. Родными по духу, по жизни, по общежитию, по еде. Это были НАШИ дорогие люди! Они, старшие, берегли нас, детей, совершенно не щадя себя. Границы «свой-чужой» не было! Отцовский служебный паек в нашей группе делился на всех.

Помню, как под вечер мы с тетей Ганей долго стояли в булочной в двух очередях за хлебом. К нам с новыми хлебными карточками должен был подойти отец. Вдруг из очереди ко мне подошел какой-то незнакомый мужчина и тихо спросил, как меня звать и с кем я сюда пришел. Я назвал свое имя и сказал, что пришел с тетей Ганей, что она стоит здесь в другой очереди и что скоро должен прийти мой папа. Как мне показалось, мужчина с какой-то восторженностью сказал: «Тебя, Вова, на улице ищет отец, пойдем, покажу, где он». Я согласился, и мы вышли на улицу. Отца там не было. Незнакомец предложил посмотреть во дворе. Я знал этот двор. Он был с двумя выходами: один – на Заставскую улицу, другой – на Международный проспект. Больно сжав мою руку и быстро пройдя через весь двор, незнакомец вывел меня на Заставскую. Отца и там тоже не было. Мне стало немного страшно. Сильно дернув меня за руку, мужчина обхватил меня как бревно и, крепко удерживая под мышкой, почти бегом потащил в глубину улицы. Темнело. В сознании мгновенно пронеслись строгие слова отца о недопустимости встреч с незнакомцами. Я окончательно испугался. Начал вырываться и кричать. Мужик ударил меня несколько раз и стал затыкать рот, чтобы я не орал. Со всей силы я до крови укусил его. Он расслабил руки. Я свалился на землю, но убежать не смог. Он быстро схватил меня и, ругаясь, начал бить. Бить сильно, по-мужски.

Сильно дернув меня за руку, мужчина обхватил меня как бревно и, крепко удерживая под мышкой, почти бегом потащил в глубину улицы. Темнело. В сознании мгновенно пронеслись строгие слова отца о недопустимости встреч с незнакомцами. Я окончательно испугался. Начал вырываться и кричать. Мужик ударил меня несколько раз и стал затыкать рот, чтобы я не орал.

Я не видел, откуда появились отец с тетей Ганей. Но от мощного неожиданного удара мужик вдруг упал. Это набросились на него мои спасители. Они сильно били мужика и кричали. Похоже, ему крепко досталось, он бросился бежать. Догонять его не стали. По дороге домой тетя Ганя тихо всхлипывала и часто молилась. А папа несколько раз повторял мне, что этот мужик был бандитом и хотел меня зарезать… Хлеба в тот день нам не досталось. А на руках отца были ножевые раны.

Бомбежки и обстрелы нарастали. Фашистские снаряды продолжали разрушать жилища. В памяти остался эпизод, после которого я узнал и понял значение слова «СУДЬБА».

Это было в начале 1944 года. Радио и сирены объявили об очередной воздушной тревоге. Начинался обстрел. Были слышны совсем рядом разрывы снарядов. Грохот нарастал. Едва мы выбежали из подъезда во двор, как оглушительный взрыв раздался над нашими головами. Очередной снаряд теперь уже точно угодил в наш подъезд, разворотил лестничную клетку, по которой мы только что спустились, пробил внутренние стены и перекрытия второго этажа, обдав нас обломками кирпича, древесины, разбитым стеклом и горячим огненным жаром. Появились очаги пожарищ.

Отец тащил меня за руку.

До бомбоубежища оставалось шагов пятьдесят (это я потом просчитал). Чтобы добежать до него, спуститься по шестнадцати ступенькам вниз, прямо к металлической тяжелой двери, повернуть дверной рычаг затвора, открыть дверь, перешагнуть высокий порог, войти, закрыть дверь рычагом, потребовалось бы примерно пять минут. Снаряды рвались чаще. Мы бежали к бомбоубежищу, оставалось до него несколько шагов. Вдруг какая-то внезапно появившаяся сила позволила мне вырваться из рук отца. Что было сил я помчался назад к соседнему подъезду и мертвой хваткой вцепился в массивную ручку парадной двери дома. Отец бросился за мной. Оторвать меня от этой двери, несмотря на несколько хлестких и достаточно сильных затрещин, отцу не удавалось.

Мы бежали к бомбоубежищу, оставалось до него несколько шагов. Вдруг какая-то, внезапно появившаяся сила позволила мне вырваться из рук отца. Что было сил я помчался назад к соседнему подъезду и мертвой хваткой вцепился в массивную ручку парадной двери дома. Отец бросился за мной.

Жуткий свист очередного снаряда вмиг превратился в сильнейшей силы удар. Дом задрожал. Всё затряслось. Огромная кирпичная глыба карниза дома, где находилось бомбоубежище, стремительно полетела вниз в тот самый приямок с шестнадцатью ступенями, по которым мы должны были спуститься. Мы замерли. Я прижался к отцу. Посмотрел на него. Губы его дрожали. Он гладил меня по голове… Спустя немного времени он еле-еле выговорил: «В…О…В… В… это с…у…дь…ба, что мы жи…вы, а ведь… должны быть т…а…м, под… глы…бой». Он трясущейся рукой указал на огромную кучу кирпича, крепко обнял меня, поцеловал и заплакал. Заплакал громко, навзрыд.

Много еще было различных эпизодов.

Много воды утекло со времен блокады.

Много прожито и пережито. Поистине родными и близкими стали для меня, для жены Ангелины Николаевны, для детей – мои друзья-блокадники, их дети и внуки. Здоровья им и счастья! Некоторых уже нет…

Светлая им ПАМЯТЬ.

Талант изобретательства

Жукова Нина Александровна, 1941 г. р

Я родилась 9 мая 1941 года в Ленинграде. Собираясь публиковать эти записи, я решала, как писать: как было на самом деле, что достаточно страшно, или сглаживать особенно страшные случаи. Я решила все писать так, как я помню, потому что, кому неуютно это читать, тот и не будет, но это записи абсолютно правдивые.

Итак, я родилась в семье творческих людей: мама, Орлова Анастасия Александровна, родом из-под Москвы, из Богоявленска (ныне Ногинск), была пятым ребенком из двенадцати детей в семье, где моя бабушка знай себе рожала одного за другим, а дедушка почти непрерывно шил одежду, то есть был портным, и к нему даже приезжали клиенты из Москвы. Моя мама всегда с интересом училась, кончила рабфак, поступила в аспирантуру Технологического института в Ленинграде, в котором она затем творчески проработала всю оставшуюся жизнь.

Папа, Троц Александр Андреевич, родился в Белоруссии, в городе Мозыре, шестым ребенком в большой семье. И тоже единственный из всех детей, закончив рабфак, стал преподавать марксизм-ленинизм в Ленинградском горном институте.

Огороды на Лесном проспекте. Нина Троц (Жукова) с мамой

Жили мои мама с папой в огромной двенадцатикомнатной квартире на Невском проспекте, дом 142. Это был самый большой доходный дом на Невском проспекте, в котором жили люди самого разного сословия (до революции). Наша комната с роскошным камином, в которую папа привел маму из роддома, была частью танцевального зала, разгороженного после революции на отдельные комнатки, в которые селили рабочий и научный люд. Самое удивительное, что всю блокаду все комнаты были заняты, и я хорошо помню всех соседей и обстановку их комнат.

31 мая родители зарегистрировали свой брак (тогда это была формальность: так, больше из-за родившегося ребенка), и моя мама 22 июня приехала к родителям в Ногинск предъявить дитя. Ее радостно встретили, побежали за угощениями, и тут: «От советского Информбюро» объявление о немецком нападении. Никто из родных не испугался, потому что все были уверены, что врага мы сразу же отбросим, и радостно отметили наш с мамой приезд.

Моя мама 22 июня приехала к родителям в Ногинск предъявить дитя. Ее радостно встретили, побежали за угощениями, и тут: «От советского Информбюро» объявление о немецком нападении. Никто из родных не испугался, потому что все были уверены, что врага мы сразу же отбросим, и радостно отметили наш с мамой приезд.

Но через несколько дней стало ясно, что не все так просто, и моя умная мама решила вернуться в Ленинград. Когда мой папа, уже в военной форме (политрука), открыл нам дверь, он даже испугался, так как из Ленинграда все срочно эвакуировались. Нас с мамой тоже сразу стали готовить, так как отправляли эшелоном уже только с Финляндского вокзала. Народу было очень много, и маме места на вокзале не хватило, она сидела со мной (грудным ребенком) на руках на улице, около забора вдоль путей. Однажды мы с ней (уже после войны) поехали с этого вокзала, и она мне рассказала, что этот каменный забор она запомнила на всю жизнь, так как с маленьким ребенком (памперсов тогда не было) просидела два дня и ночь в сентябре в холоде и на дожде. И вдруг по путям подходит поезд. Все вскочили и бросились к вагонам, но из них начали выходить люди с детьми и говорят: «Идите домой, город окружен. Поезд перед нами прорвался, правда его бомбили, и два вагона загорелись, их отцепили, и поезд срочно рванулся вперед».

Что интересно: на том прорвавшемся поезде эвакуировались мой теперешний муж, а тогда трехлетний ребенок, с сестрой, братьями и мамой. А из вернувшегося поезда вышел четырехлетний мальчик – теперешний мой сват, так же, как и я, попавший в блокаду, а сегодня это большой ученый, доктор наук, награжденный орденами «Знак Почета», «Трудового Красного знамени», «Александра Невского», лауреат премии правительства РФ.

Опять же, как рассказывала мама, вернувшись в квартиру с вокзала, она очень скоро перестала бегать со мной в бомбоубежище, так как уже не было сил и слишком часто бомбили. Однажды она пошла на поиски еды для меня, так как грудное молоко у нее пропало. Началась бомбежка, дежурные стали загонять людей в бомбоубежище или хотя бы в подворотни, ну и маму тоже. Но она улучила момент и, перебежав улицу, рванула дальше, а бомба попала как раз в тот дом, в подворотню которого ее заталкивали. Так она осталась жить, и я, естественно, тоже. Во время бомбежек, даже еще во время сирены о начале обстрела, я с воплем: «Тивога!» (это мое первое слово) закрывалась с головой одеялом.

Нина с папой, политруком Ленинградского фронта, Александром Андреевичем и мамой Анастасией Александровной, старшим преподавателем Ленинградского технологического института

Еду иногда приносил нам папа, который воевал на Пулковских высотах. Он приносил котелок, в который сливал щи, которыми их кормили, а чтобы они не затухли, кидал туда соду.

Вот его рассказ уже после войны лично мне.

«В отряде, где я служил, знали, что в городе остались моя жена и грудной ребенок, поэтому мне разрешали относить свою еду один, а иногда и два раза в неделю как награду за снайперские попадания по немцам на той стороне. Вот иду я, естественно, пешком, а это три-четыре часа. Вдруг вижу: тетка стоит с лотком и пирожки продает, а так как нам в армии платили какие-то деньги, то они у меня были. Я кинулся к ней и, купив два пирожка с мясом, тут же оба запихал в рот. Прожевав их и проглотив, я пошел дальше, но стал думать: а откуда мясо? И тут до меня дошло – это человечина, так как другого просто не могло быть. Хотя было много разговоров о том, как готовить шашлыки из крыс, которых было много и которые были очень упитанны».

Вскоре мама решила выйти на работу в институт, там она смогла получать рабочую карточку, и это спасло нам жизнь. Со мной она попросила сидеть пожилую соседку по квартире. Однажды мама вспомнила, что забыла нужные бумаги, и вернулась. Подходя к комнате, она услышала мой громкий плач, открыла дверь и увидела, как соседка жадно съедает оставленную мне кашу, а я стою в кровати и ору. После этого мама просто клала мне на пол матрас с одеялом и подушкой, привязывала меня за ногу к кровати, ставила в отдалении тарелку с кашей и уходила на работу. А я ползала и искала, что бы еще съесть. Однажды я нашла в ящике письменного стола белый порошок, стала пытаться его есть, но не пошло – это был папин мыльный порошок для бритья. Правда, однажды мне повезло, я увидела: в щели паркета что-то поблескивает. В это трудно поверить, но я сообразила, как достать. Я взяла листик бумаги, смочила слюной конец и опустила осторожно в щель. С четвертой попытки я вытащила крупинки сахара, которые туда попали еще до войны.

Однажды мама вспомнила, что забыла нужные бумаги, и вернулась. Подходя к комнате, она услышала мой громкий плач, открыла дверь и увидела, как соседка жадно съедает оставленную мне кашу, а я стою в кровати и ору.

Талант изобретательства достался мне от мамы, которая во время войны изобрела электроды для подводной сборки судов, что было крайне актуально, и все суда стали снабжаться этими электродами. После войны, в 1948 году, Технологический институт представил маму, Троц Анастасию Александровну, на лауреата Сталинской премии за это изобретение. И что интересно, Сталин И. В. обладал колоссальной интуицией: просматривая списки на награждение, он вычеркнул маму со словами с акцентом:

«Странная фамилия». Мой папа всегда говорил, что он белорус, но правду я узнала только в 1979 году, когда в Белоруссии умирал мой двоюродный брат, который и открыл тайну нашей фамилии: это немецкая фамилия фон Троц, а мои предки пришли при Екатерине по ее приглашению для вложения своих средств и умения этим землям, да так и остались. Клан разрастался и разъезжался по всему Союзу: Казахстану, Украине, Дальнему Востоку, Ленинграду, Севастополю.

А теперь продолжим про блокаду. Я уже подросла и ходила сама по квартире, заходя к соседям, при этом я, случалось, говорила: «Здравствуйте. Как поживаете?» И меня приглашали посидеть, поговорить. У нас была соседка, Ломоносова Настя, имевшая сына Юру, который старше меня на пять лет, мужа, который не воевал, а работал как специалист на железной дороге и которого я никогда не видела, так как если он приходил домой, то очень поздно, а уходил очень рано. И тут выясняется, что тетя Настя родила двойню.

Она принесла их домой, положила на кровать, но кормить не стала. Дети покричали-покричали и умерли. Я хорошо помню, как меня позвали попрощаться с ними, и я увидела два этих сверточка.

Тетя Настя родила двойню. Она принесла их домой, положила на кровать, но кормить не стала. Дети покричали-покричали и умерли. Я хорошо помню, как меня позвали попрощаться с ними, и я увидела два этих сверточка.

Когда я рассказала эту историю в 1976 году в санатории в Сочи, люди с Кубани, которым я рассказывала, изумленно спросили: «А что, ей трудно было их покормить?» Они даже не понимали, что тогда погибли бы все: и мать, и дети, и Юра, то есть им было не представить тот ужас, который был у нас в блокаду. Например, когда в мае 1942 года появились первые ростки, мама набрала их и сварила эти необходимые витамины. Посадив меня на руки, она отрывала мне листочки, и я их ела, а себе она оставила стебли. Но не тут-то было! Я отняла у нее эти стебли и сжевала их сама.

И заканчиваю историю с семьей Ломоносовых. В конце войны, уже после блокады, тетя Настя, во исправление своего греха, родила дочку Зину. В нашей большой коммунальной квартире мы с ней были самые младшие, и я с ней нянькалась в коридорах нашей большой общей квартиры.

А вот еще одна история про то, за счет чего мы выжили в первую страшную зиму. В нашей квартире жила заведующая детским садом. Как мне рассказывала мама, к нам в комнату утром зашли трое соседок и сказали: «Ася, мы собираемся взломать комнату заведующей, так как подозреваем, что у нее там есть запасы. Пойдем с нами». «Нет, – закричала мама, – я коммунистка и не пойду на грабеж». «Дура, посмотри, у тебя ребенок умирает, а ты что?» «Нет», – кричала мама. «Ну тогда мы тебя связываем и тащим с собой». Так и сделали. Оказалось, что в комнате заведующей стояли штабеля ящиков с крупами, сгущенным молоком и еще много чего съедобного. Соседи все разделили на равные для всех части. Заведующая пришла, но никаких действий не предприняла, т. е. милицию не вызвала, что подтвердило незаконность ее запасов, отобранных от детей детсада. Ну а мы в квартире за счет этого выжили.

Через год народу в Ленинграде стало значительно меньше: кто умер, кто эвакуировался через Ладогу, а мы остались, так как мама работала и определила меня в детский сад-ясли где-то во дворе на Невском проспекте, дом 136. Я только помню, что он был расположен в подвале дома, так как при бомбежке всех детей в убежище не перетащить, а так мы как бы всегда более-менее в безопасности. Я очень хорошо помню, как всех детей уже разобрали, а моя мама задержалась на работе и со мной осталась одна воспитательница. Я стояла на столе у окна и видела ноги проходящих, пытаясь увидеть мамины ноги.

Следующую зиму мы тоже пережили с трудом, мама уходила на работу, а меня соседи выпускали во двор гулять. И знаете, я помню только одну игру: мы все из грязи лепили буханки хлеба, потом кто-то становился продавцом, а мы выстраивались в очередь и покупали за бумажки этот хлеб.

Я помню только одну игру: мы все из грязи лепили буханки хлеба, потом кто-то становился продавцом, а мы выстраивались в очередь и покупали за бумажки этот хлеб.

А теперь совершенно страшная история, но это было. После войны мама рассказывала это тем, кто не был в блокаде и не понимал, как это было тяжело. До войны мамина двоюродная сестра Люся стала работать на Октябрьской железной дороге и поселилась в ведомственном доме напротив Волковского кладбища. Соседка по дому держала корову, так как массовой застройки еще не было. Когда началась война и у мамы пропало молоко, тетя Лида иногда приносила маме молоко для меня. До зимы корову продержали, но сена уже мало заготовили и держали ту корову на кладбище, так как, во-первых, прятали ее там, во-вторых, какая-то трава там росла. И вот сено кончилось, наступила зима, и хозяева решили зарезать корову. Попросили сделать это соседа: тот топором разделал тушу, за что ему дали много костей, но не мяса. Он принес это домой жене и дочери, велел сварить студень и ушел на целый день на работу. Жена сварила студень, но от голода они с дочерью не удержались и съели все сами до рвоты. А отец на работе только и думал о том, как придет домой и вдоволь наестся студня. И когда он пришел и увидел, что кастрюля пуста, он взял этот же топор и зарубил и дочь, и жену. Сколько раз я ездила на трамвае мимо этого кладбища и уже снесенного дома, столько раз я вспоминала эту страшную историю.

А вот прекрасная история из моих воспоминаний. В конце января прорвали блокаду Ленинграда, а уже в начале марта меня отправили в санаторий для лечения и – главное – кормления. Я очень хорошо помню, как нас, детей блокады, одели в новые синие теплые фланелевые платья, мальчиков – в курточки, теплые голубые штаны, чулки, туфли и мы спали в отапливаемых печами комнатах, кормили нас по пять раз в день, выводили на прогулки, но мы думали только о еде. А летом опять отправили в санаторий, но тут уж мы носились как угорелые, и воспитателям было очень трудно с нами справиться. Подумайте, какая настоящая забота была о нас, детях блокады.

Ну и напоследок история про мой день рождения, 9 мая 1945 года. Родители (папа уже вернулся после госпиталя) решили устроить настоящий день рождения для меня и пригласили всех пятерых детей нашей коммунальной квартиры. Накрыли нам царский стол: винегрет и чай с кустом сахара и хлеба каждому, при этом они хотели, чтобы было все как надо, то есть сначала надо поиграть, повеселиться, а потом уже садиться за стол. Но все пять гостей стояли около стола и смотрели завороженно на винегрет и хлеб. Мама велела взяться всем за руки, идти хороводом вокруг стола и петь песню. Все честно пошли, но при этом не отрывали глаз от угощения. И мама махнула рукой и сказала: «Садитесь!» Мы радостно все слопали и умчались в коридор играть в прятки, причем мне было труднее всех, так как все жители нашей огромной квартиры хватали меня и хлопали радостно по попе, поздравляя. Лучшего дня рождения у меня не было.

Сначала детям надо было поиграть, повеселиться, а потом уже садиться за стол. Но все пять гостей стояли около стола и смотрели завороженно на винегрет и хлеб. Мама велела взяться всем за руки, идти хороводом вокруг стола и петь песню. Все честно пошли, но при этом не отрывали глаз от угощения. И мама махнула рукой и сказала: «Садитесь!»

Каждый год мы, блокадники, получаем поздравления от президента и памятные медали. Что удивительно, ни я, ни мой сват, ни другие дети блокады никогда их не носим, мы не участвуем в мероприятиях с накрытыми столами, но мы до сих пор по-настоящему работаем, передаем свой богатый научный опыт (я патентовед-зарубежник и автор очень нужных изобретений). А 9 мая мы даже не можем смотреть телевизор, так как воспоминания такие тяжелые, что мы плачем.

Нина Троц (слева) с мамой, отцом и дочерью Леной Жуковой. 1981 год

Это очень правильно, что нас попросили написать воспоминания, так как с нами – блокадниками – уходит целая эпоха, которой можно действительно гордиться. Сколько раз меня с моим изобретательским даром, доставшимся от мамы, уговаривали уехать во Францию, Германию, США. Но для меня это невозможно, потому что эта страна и эти люди меня спасли и я не предатель.

Почему я все-таки согласилась написать эти воспоминания, хотя эмоционально это тяжело, да и времени мало? Я преподаю самую важную сегодня для нашей страны дисциплину «Право интеллектуальной собственности» с упором на защиту научных разработок. Потому что просто необходимо людям, живущим в нашем городе, знать и уважать нашу историю и людей, сохранивших его.

Самое удивительное, что мои папа и мама очень-очень помогли своим многочисленным родственникам, и потому в нашем городе учились в институтах две мои двоюродные сестры и пять племянниц. Все они давно живут в нашем городе, у них дети, внуки, но – только одна племяшка из всех считает своим долгом заботиться обо мне, а остальные ни разу не навестили могилы моих родителей и даже никогда не звонят. Вот такие реалии сегодняшней нашей жизни.

Голубое небо вдруг стало черным

Рок Лев Моисеевич (1932–2006)

Июнь 1941-го. Закончив первый класс, я впервые попал в пионерлагерь, в поселок Прибытково, недалеко от более известной Сиверской. В первой половине месяца погода была весьма прохладная, я ходил в пальтишке и кепке, тепло и даже жарко стало в середине июня.

В нашей палате 10–12 мальчишек 9—11 лет. Я – самый младший, мне все еще восемь: тогда в школу брали с восьми лет, я родился в декабре, и меня взяли семилетним.

В палате – бесконечные споры: вот-вот начнется война, а другие твердили, что войны не будет, доходило до драки. Видимо, тема войны висела в воздухе. Все мы смотрели фильм «Если завтра война», где эскадрильи наших самолетов летели в сторону врага, туда же шли колонны танков, мотопехота, звучала бодрая песня: «Если завтра война, всколыхнется страна…»

Мой двоюродный брат, десятилетний Ким Каплан, был в пионерлагере под Минском. Его мама сразу же, 22 июня, приехала за ним, но его не отпустили. Семью эвакуировали, руководство лагеря разбежалось. Гитлеровцы пришли в Минск, а Ким пришел домой. Соседи пару дней держали его у себя, но, боясь нацистов, отвели его в гетто. Судьба его неизвестна.

Наконец, 14 июня вожатая прочитала нам сообщение ТАСС (радио у нас не было), где говорилось, что все разговоры о войне – это провокация, никакой войны не будет. Но наши споры не прекратились.

22-го нам не сообщили о начале войны (видимо, не было указаний). Мы узнали об этом только 23-го, а может, 24-го, когда стали приезжать родители.

Затем – официальное сообщение на линейке. Сразу же старшим школьникам выдали деревянные винтовки, поставили их у входов в лагерь, и они, хватая всех проходящих людей, приводили их к лагерному начальству.

А нас стали учить, как вести себя при сигналах тревоги. Мальчики жили на первом этаже, девочки – на втором. Мы по сигналу прыгали из окон, девочки бежали вниз по лестнице. Все вместе мы шли в лес и строили из веток и сучьев шалаши, чтобы скрываться при бомбежках. Это была очень интересная игра.

Декабрь 1940 г.

Родители хотели забрать детей, но им не разрешили: в случае необходимости лагерь будет эвакуирован.

Моя мама сумела выкрасть меня, некоторые другие родители поступили так же. А когда через день они приехали за вещами, то получили серьезный выговор, но милицию за нами не посылали. Опыт показал, что они поступили правильно.

Мой двоюродный брат, десятилетний Ким Каплан, был в пионерлагере под Минском. Его мама сразу же, 22 июня, приехала за ним, но его не отпустили. Семью эвакуировали, руководство лагеря разбежалось. Гитлеровцы пришли в Минск, а Ким пришел домой. Соседи пару дней держали его у себя, но, боясь нацистов, отвели его в гетто. Судьба Кима неизвестна.

Моя первая эвакуация

В начале июля 1941 года началась эвакуация детей из Ленинграда. Меня эвакуировали с Кировским районом (отец работал на заводе «Красный химик»). Мне было восемь с половиной лет. Вероятно, отъезд состоялся 5 или 6 июля, думаю так, потому что знаменитое обращение Сталина «Братья и сестры…» слушал дома 3 июля, а отъезд был через один или два дня.

Нас собрали на площади перед Кировским райсоветом. У меня большой чемодан – там все вещи, даже зимнее пальто, а в портфельчике – еда и тетрадки. На боку у всех – противогаз. Часов в 11 утра нас построили и повели пешком до станции (но это был не вокзал). Вещи несли родители. Посадили в теплушку, и в тот же день мы доехали до станции Лычково. Нашу группу поселили в деревне Клевичи Демянского района Ленинградской (теперь Новгородской) области. Помнится, деревня большая, на холме – церковь; жизнь здесь казалась тихой, сонной – по сравнению с Ленинградом. Сколько дней там прожили – теперь трудно сказать, возможно дней десять.

Однажды нам сказали: нужно срочно собираться и уходить отсюда. Быстро покормили, вещи побросали в чемоданы, их положили на телегу и пошли. Что, чего, зачем – нам, конечно, не говорят. Вышли примерно в 6 часов вечера, пришли на станцию Лычково около 6 утра. Это было 17 июля 1941 года.

Неподалеку был железнодорожный мост через реку, и немецкие самолеты – кресты на крыльях и фюзеляже – бомбили его: пикирование, выход из пике, стрельба зенитных пулеметов, взрыв, громадный фонтан воды – ура! – мимо. Представляете, какое зрелище буквально на глазах, не в кино!

Поместили в большом, как казалось, здании из красного кирпича (теперь этого дома нет). Там уже много ребят: они сидели, лежали на полу. Мы тоже втиснулись и заснули.

Спали недолго: разбудила стрельба, свист, взрывы. Выскочили. Неподалеку был железнодорожный мост через реку, и немецкие самолеты – кресты на крыльях и фюзеляже – бомбили его: пикирование, выход из пике, стрельба зенитных пулеметов, взрыв, громадный фонтан воды – ура! – мимо. Представляете, какое зрелище буквально на глазах, не в кино! И все это на расстоянии меньше километра (наших самолетов не было).

Часть детей уже посажена в вагоны, остальные почему-то ждут. Наши вещи сложены пирамидками у вагонов, мы дежурили около них по двое по два часа. Мое дежурство с 10 часов. Пока бродим по Лычкову. Кругом ребята: в памяти застряла цифра «3000», но, откуда эта цифра – не знаю.

Начинается мое дежурство. Бомбежка моста повторяется, но немцы все никак не могут попасть в него. Жарко, сидеть надоело, хочется спать. На здании вокзала висели большие круглые часы. Вот уже 12 часов, а наши сменщики все не приходят. Пришли в двадцать минут первого, такие же мальчики, как мы, фамилия одного из них – Козловский. Обругав их, мы с напарником уходим.

Высоко-высоко в небе медленно-лениво движется самолет (как будто один, но, может быть, и два). Задрав головы, спорим: наш или не наш. И вдруг видим: от самолета отделяются черные точки, и уши раздирает нарастающий по интенсивности свист, вой – прямо над нами (он и сейчас стоит в ушах!). За эти несколько секунд впрыгиваем на крыльцо то ли аптеки, то ли магазина, где уже сжалась людская масса.

Что было в следующие мгновения – в памяти провал: видимо, детское сознание не смогло вместить светопреставления, сработали какие-то ограничители. Сколько все это продолжалось – минуту, две, три – не знаю. Но на этот раз бомбы упали достаточно точно… (Тогда мне казалось, станция была больше, на путях рядом с нашим составом стоял воинский, но, может быть, он стоял перед нашим).

Наступила тишина, оцепенение, а затем прорвались крики, дым, гарь. Бежим к красному дому. И – стоп! Навстречу несут носилки, на них человек, кишки выворочены – я их вижу сейчас! А потом еще носилки, носилки, носилки…

Нас быстро собирают и ведут в лес. Там мы сидим до ночи, притихшие: мы уже знаем, что есть убитые, раненые. Погиб Козловский, возможно, и его напарник.

Две учительницы распределяют еду, мне не дают, но и моего руководителя не ищут.

Ну ладно, это, конечно, детские обиды. Но этих учительниц забыть уже невозможно. Их равнодушные лица оживлялись только тогда, когда они основательно кормили своих собственных детей.