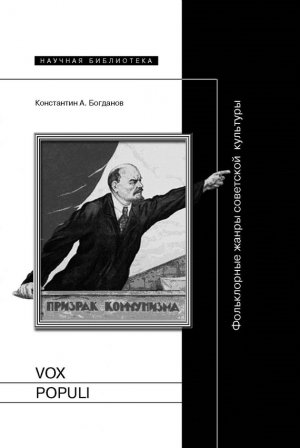

Vox populi. Фольклорные жанры советской культуры Богданов Константин

ПРЕДИСЛОВИЕ, ИЛИ ЧТО ФОЛЬКЛОРНОГО В СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Изучение советского прошлого так или иначе имеет дело с вопросом «КАК это могло быть?». Начиная с первых послереволюционных лет, очевидцы событий, происходящих в советской России, охотно прибегали к эпитетам и метафорам, изображавшим советскую действительность как противоречащую не только известному социальному опыту, но и здравому смыслу. Несомненно, что поводов для таких оценок было достаточно как у современников, так и у тех, кто судил и судит об истории, культуре и повседневном быте советских людей ретроспективно. Происходившее в стране легко напрашивалось на то, чтобы видеть в нем коллективное умопомешательство, результат недомыслия и проявление античеловеческого в человеке, торжество культурной энтропии и антигуманизма1. Пафос подобных суждений не обошел стороной и собственно научные исследования в области советской истории и культуры. Примеры нелепицы и абсурда – абсурда зловещего, пугающего или пусть только курьезного – изначально составляли контекст, симптоматично объединивший традицию (анти)советской сатиры (от романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова до Александра Зиновьева и Владимира Войновича) с предметом советологии (если понимать под советологией не только политологическое «кремлеведение», но изучение явлений и событий, разноаспектно характеризующих специфику советского социального опыта2).

Концепции и методики, призванные прояснить особенности внутренней и внешней политики советских властей, заведомо апеллировали при этом к объяснению не нормы, но патологии. В наиболее элементарном виде «антропологические» аргументы на этот счет сформулировал немецкий историк античности Отто Зеек, настаивавший на излюбленном им (и восходящем к истории древнегреческой политической мысли) тезисе о принципиальном неравенстве людей, изначально конфликтном сосуществовании высокоодаренных одиночек и бездарной, завистливой толпы. В введении к «Истории развития христианства» (1921) Зеек объяснял происходившее в советской России как наглядное воспроизведение ситуации гибели античной цивилизации – победой «худших» над «лучшими»3. В последующие годы в объяснение видимых несообразностей советской действительности ученые-советологи часто обращались к историческим аналогиям, демонстрирующим эксцессы властного произвола и пределы социального терпения. Терминология, позволяющая представить особенности политического управления в терминах нормы и ее нарушения, оказывается уместной и в этом случае – и не только, конечно, применительно к истории СССР, – в нелишнее напоминание о том, что история самих институтов политической власти является примером процесса, который, по давнему замечанию Харольда Лассвела, делает особенно явными иррациональные основы социальности. Если целью политики является разрешение тех противоречий, которые изначально присущи человеческому общежитию, то ясно и то, что способы такого разрешения не ограничиваются сферой рационального4. Сам Лассвел считал на этом основании возможным изучать политику с точки зрения психопатологии. Соблазн медицинской и психиатрической терминологии в еще большей мере коснулся тех историков культуры и литературоведов, кто, вслед за Лойдом Де Моссом, пытался понять прошлое с опорой на методы психиатрии и, особенно, психоанализа5. Исторические аналогии, позволяющие усмотреть в советском прошлом закономерности (или превратности) общечеловеческой истории, варьировали – в сопоставлениях соратников Ленина с якобинцами, Сталина с Иваном Грозным и Петром I, советского тоталитаризма с немецким фашизмом и китайским маоизмом и т.д.6, – но в целом подразумевали предсказуемый вывод: происходящее в советской России может быть названо иррациональным и абсурдным, но рационально объяснимо насилием власти, зомбирующей пропагандой, страхом и социальным фанатизмом.

Девальвация «тоталитарной парадигмы» западной советологии осложнила представление об однонаправленности механизмов социального контроля в советском обществе и придала большее значение детализации дискурсивного взаимодействия между властью и обществом (с учетом того, что инстанции властного контроля являются не только внешними по отношению к субъекту)7, но не изменила – или даже усилила – представление о советском обществе как обществе, уверовавшем в идеологическую утопию и потому принявшем в качестве неизбежного или должного вещи, труднообъяснимые для человека западной демократии8. В целом результат советологической ревизии выразился в том, что прежняя патология была объявлена нормой, а прежняя норма (например, те, кто изнутри оценивали советскую действительность глазами старорежимных либералов и западников) – патологией. Авторитетами в репрезентации советской культуры стали отныне не критики режима, но «простые советские люди», носители «интериоризованного советского опыта», усвоившие базовые ценности идеологии и не искавшие им социальной или культурной альтернативы, искренне (или не очень) одобрявшие решения партии и правительства, искренне (или не очень) готовые «к труду и обороне» и т.д. Между тем в своих крайностях тоталитарная и ревизионистская парадигмы советологии предстают вполне взаимозаменимыми. И та и другая предъявляют читателю метанарратив, который равно позволяет задуматься об иерархии факторов, способствовавших живучести советского социального опыта (будь это наследство дореволюционных традиций власти, инерция культуры, воздействие террора на массовое сознание и социальную психологию и т.д.)9. Старые доводы о привлекательности коммунистических идеалов остаются небесполезными и здесь – хотя бы в том отношении, в каком они проясняют готовность советского человека претерпевать невзгоды настоящего в виду безальтернативно счастливого будущего10.

Эсхатологически «ретроспективное» отношение к текущей истории, оценка ее как бы из уже состоявшегося будущего вычитываются из советской версии марксизма вполне определенно. «Воспоминания о будущем» характеризуют советскую пропаганду с первых послереволюционных лет, закономерно соответствуя давно отмеченному противоречию постулатов о детерминированности мировой истории и ее зависимости от революционного вмешательства, с одной стороны11, и квазирелигиозному характеру марксистского учения – с другой12. Мирча Элиаде, концептуально противопоставивший ощущение линейного (мирского) и кругового (священного) времени, неслучайно связал последнее не только с архаическими культурами, но и с реализацией марксистской утопии, ставящей своей целью построение общества, созвучного мифологическим грезам о Золотом Веке. Маркс, по Элиаде, лишь осложнил этот столь распространенный в архаических культурах миф мессианской идеологией иудеохристианства – ролью проповедника-пролетариата, чья избавительная миссия приведет к последней борьбе Добра и Зла (Христа и Антихриста) и окончательной победе Добра13.

Риторика советской пропаганды согласуется с рассуждениями Элиаде уже в том отношении, что метафизика истории и психология терпения предстают в ретроспективе советского социального опыта взаимодополняющими условиями революционного проекта, изначально обязывавшего советских людей, с одной стороны, к лишению и невзгодам, а с другой – к спасительному ожиданию. Социологические опросы начала 1990-х годов показывают, что представление о «советском человеке» как «человеке терпения» (homine patienti), разделявшем вместе с тем относительную веру в лучшее будущее, в основном остается определяющим для суждений о социально-психологической атмосфере, в которой жило советское общество14. О широком доверии советских людей к самому коммунистическому проекту в это время говорить уже не приходится15, но до начала 1970-х годов ситуация представляется иной, – иначе невозможно объяснить, например, социологически удостоверенный успех, выпадавший на долю авторов и книг, сочетавших незамысловатую пропагандистскую дидактику с морально-нравственными проповедями спасительного стоицизма. Таковы, в частности, бестселлеры конца 1940 – 1950-х годов – «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого (1946), «Далеко от Москвы» Василия Ажаева (1946), «Счастье» Петра Павленко (1947), «Молодость с нами» и «Журбины» Всеволода Кочетова (1947, 1952), «Времена года» и «Сентиментальный роман» Веры Пановой (1953, 1958), «Хуторок в степи» Валентина Катаева (1956), «Битва в пути» Галины Николаевой (1957)16. Очевидная из сегодняшнего дня идеологическая тенденциозность советского кинематографа тех же лет не препятствовала широчайшей популярности «Молодой гвардии» Сергея Герасимова (1948), «Большой семьи» Иосифа Хейфица (1954), «Коммуниста» Юлия Райзмана (1957), «Все остается людям» Георгия Натансона (1963), киноленинианы Сергея Юткевича и Евгения Габриловича («Последняя осень», 1958, «Ленин в Польше», 1966) и многих других кинофильмов, в которых современный зритель зачастую не видит ничего, кроме назойливой пропаганды и эстетического примитива. Можно утверждать, что горизонт «культурных ожиданий» 1960 – 1970-х годов в значительной мере определяется схожим умонастроением. Тиражирование пропагандистских лозунгов странным образом уживается в советской культуре с патетикой искренности, интимности и этической самоотверженности. Зачитывавшиеся до дыр издания «Роман-газеты» с произведениями Александра Фадеева и Константина Федина, Семена Бабаевского и Эммануила Казакевича, Антонины Коптяевой и Александра Чаковского, Федора Панферова и Михаила Шолохова, Афанасия Коптелова и Ивана Стаднюка, Константина Симонова и Вадима Кожевникова, Валентина Овечкина и Александра Бека, Сергея Смирнова и Марии Прилежаевой, Виталия Закруткина и Владимира Тендрякова, Сергея Сартакова и Виля Липатова, Сергея Воронина и Юрия Бондарева, Сергея Крутилина и Михаила Алексеева, Ефима Пермитина и Владимира Солоухина своеобразно сочетали ключевые темы и мотивы советской литературы: с одной стороны – «партийность», «идейность», «народность», а с другой – любовь и совестливость, сердечность и порядочность. Герой снискавшей широкий зрительский успех пьесы Александра Крона «Кандидат партии» (1950) воодушевлял ту же аудиторию рассуждением о том, каким должен быть настоящий коммунист:

Настоящий коммунист – это человек, который в коммунистическом Завтра был, видел счастливую жизнь на земле, прикоснулся уже к этой жизни. <…> В мыслях своих переносился, внутренним взором видел, сердцем прикоснулся. И отпущен он оттуда на короткий срок, для того чтоб рассказать о ней людям, сказать, что близко она, и дорогу указать. А придется с боями идти – биться в первом ряду, вдохновлять и вести, жизнь положить, если надо…17

Приведенное рассуждение подразумевает представление об истории, превращающее современность в некое квазисакральное переживание того, что уже произошло в будущем. Применительно к христианской историософии Карл Лёвит удачно определил такую ситуацию (теоретически воспроизводящую ход мысли, известный европейской философии начиная с Платона, у которого обретение истины тоже есть своего рода воспоминание о будущем – воспоминание души о том, что было ей дано до ее рождения в мир) как «совершенное настоящее» (perfectum praesens)18. Повторение в этом случае – залог того, что будущее предопределено хотя бы в отношении своего прошлого. Сколь бы туманным ни виделось советскому человеку коммунистическое завтра, он мог быть уверен, что у этого завтра останется сегодняшее позавчера: Ленин, Сталин, революция, Отечественная война, первые полеты в космос и т.д. Вся риторика советской и особенно сталинской пропаганды предсказуемо строилась на фигуре воспоминания19, обязывавшего к такому переживанию истории, в которой время то ли остановилось, то ли движется по кругу – подобно смене времен года (вспомним стишок советского времени: «Прошла весна, настало лето, – спасибо Партии за это!»).

Лучше всего вышесказанное иллюстрируется применительно к советской культуре сталинского времени, и прежде всего применительно к ее главному творцу – самому Сталину. По выводу Бориса Илизарова, детально изучившего личную библиотеку и маргиналии Сталина-читателя, любимым историком вождя «без всяких скидок» следует считать академика Роберта Виппера – автора книг «Очерки истории Римской империи» (1908), «Древняя Европа и Восток» (1916) и «История Греции в классическую эпоху. IX – IV вв. до Р.Х.» (1916), обильно испещренных сталинской рукой20. Исследователь-архивист не останавливался на исторической концепции Виппера: между тем последняя замечательна именно тем, что проективные историософские концепции неизменно описывались Виппером как концепции ретроспективные. Особенно недвусмысленно Виппер высказывался о социализме, видя в нем не проект будущего, но современный отклик на опыт прошлого – на уже известные из истории попытки создания общественного строя, основанного на «добровольно-принудительном» труде21. «Человек эпохи сталинизма» изначально призван к тому, чтобы быть избавленным от страха перед историей ритуальным возвращением к неизменной святыне – истории партии (печатный текст канонического «Краткого курса истории ВКПб» характерно заканчивался крупно набранным извещением: «Конец»)22 и ее корифею – «Ленину сегодня» (впервые в агиографическом пылу так назовет Сталина Анри Барбюс)23. Не удивительно и то, что политико-теологический портрет сталинского правления строился на идее вездесущности Сталина, присутствие которого мыслилось всевременным и повсеместным:

Шахтер, опускаясь под землю, связывает с именем Сталина свои рекорды. Кузнец на заводе посвящает свои достижения великому вождю. Колхозник, борясь за новый урожай, клянется именем Сталина. Ученый, садясь за письменный стол, мысленно беседует со Сталиным24.

Цитаты и примеры, созвучные вышеприведенному пассажу, можно приводить страницами, но именно поэтому сомнительно полагать, что их появление продиктовано исключительно сервилизмом, страхом или беспринципным цинизмом25. Более оправданными в этих случаях представляются объяснения, дополняющие рассуждения о социальных механизмах идеологического контроля психологическими наблюдениями за типологически схожими примерами массовой истерии и коллективного психоза, обнаруживающего не только политико-идеологические, но также религиозные и фольклорно-этнографические аналогии. Здесь, быть может, достоин грустной иронии тот факт, что в российской истории примеры массовых истерий, демонстрирующих (по знаменитой фомулировке Гюстава Лебона) «замену сознательной деятельности индивидов бессознательной деятельностью толпы», спорадически давали о себе знать на протяжении всего XIX столетия (массовые формы «кликушества», широкое распространение хлыстовства и скопчества)26, но участились именно в конце XIX – начале XX века, положив начало социально-психологическим, этнографическим и религиоведческим исследованиям закономерностей коллективного (само)внушения. Основоположники таких исследований в отечественной науке – И.М. Балинский, А.А. Токарский, В.Н. Ергольский, В.Х. Кандинский, Н.В. Краинский, П.И. Якобия, В.И. Яковенко, но прежде всего И.А. Сикорский и В.М. Бехтерев – рассматривали бытовые проявления массовой одержимости («Малеванщина», «Тираспольские самопогребения», «Балтское движение», деятельность Б. Ваисова в Казанской губ., «дело Бейлиса» и др.) как результат «патологического подражания», «индуцированного умопомешательства», обнаруживающего психоконтагиозный эффект, усиливающийся при определенных социальных условиях (наличии сильного психологического лидера, групповой обособленности, роли медиальных средств и т.д.)27. Социальные проявления революционного утопизма описывались (уже у Кандинского, а позже у Сикорского и Бехтерева) схожим образом. В послереволюционные годы такие описания детализует работавший в Праге после своей эмиграции из России профессор психиатрии Г.Я. Трошин, подразделявший многообразие социальных форм «психической заразительности» на формы «коллективного психоза», этнографические эпидемии, а также демономанические, идейные, революционные и бытовые эпидемии «текущего времени»28. Характерно при этом, что представления и идеи, транслируемые внутри религиозно-мистических и революционных групп (т.е. групп, в той или иной степени охваченных «психопатическими эпидемиями»), объяснялись Бехтеревым – в предвосхищение этнологическо-семиотических интерпретаций мифа и ритуала – со ссылками на принцип «символической экономии»: «ибо символика стремится заместить сложные явления какими-либо бьющими в глаза и во всяком случае выразительными и легко улавливаемыми знаками»29. В эти же годы называются и наиболее главные источники социальной патологии, выразившейся в российской революции: по мнению Николая Бердяева, таковыми следует считать апокалиптические идеи радикального сектантства30. В популярной в конце 1920-х годов книге Рене Фюлоп-Миллера «Дух и лицо большевизма» эта идея приобретет «религиоведческую» и фольклорно-этнографическую определенность с оглядкой на традицию хлыстовства31, положив почин поиску возможных аналогий между политической деятельностью большевиков и «многообразием религиозного опыта» в дореволюционной России32.

Религиоведческий, а также этнографический и фольклористический подходы к описанию тоталитарных обществ сегодня представляются продуктивными прежде всего потому, что они имеют дело, с одной стороны, с устойчиво воспроизводимыми дискурсами социального насилия, а с другой – поведенческими и психологическими тактиками «добровольного» подчинения, компенсирующими до известной степени то, что извне предстает как «террор среды» и «насилие власти»33. Физическое и «символическое насилие», проблематизированное Пьером Бурдье как неотъемлемый механизм легитимизации любой власти, в ретроспективе советской истории принимает откровенно (квази)религиозные и (квази)фольклорные формы, дающие основание говорить о самом советском обществе как об обществе традиционного или даже архаизированного типа34. Будем ли мы рассматривать такую «архаичность» как закономерное следствие политико-экономической регенерации дореволюционного общинного уклада через модернизацию35 или искать их источник в демографической ситуации в СССР ( многократном преобладании крестьянского населения и устойчивой инерции «аграрного менталитета» в общественном сознании36), – в любом случае основанием для самих этих объяснений так или иначе служат тексты, позволяющие судить о преимущественных дискурсах социального самоописания. Для историка и экономиста такое самоописание представляет в известной степени вторичный интерес – в отличие от самих «исторических событий»; для социологов и филологов, напротив, важнее содержательные и формальные особенности как раз тех текстов, которые коррелируют с «историческими событиями». Однако и в том и в другом случае исследователю, допускающему возможность разговора о советском обществе как о целом37, приходится считаться с конвенциональной целостностью советской культуры, а значит, и со структурной соотнесенностью репрезентирующих ее текстов.

С филологической точки зрения это означает, помимо прочего, возможность выделения не только собственно содержательных (например – понятийно-концептуальных) особенностей советской культуры38, но и тех содержательно-формальных критериев, по которым мы судим о различии и сходстве самих текстов (прежде всего – в терминах риторики и поэтики). Можно предполагать, что в самом общем виде искомые критерии небезразличны к типологическому соотнесению властной и речевой организации общества (скажем, в терминах парадигмы «монархия, тирания, аристократия, олигархия, полития, демократия»)39. Однако на уровне синхронной детализации функционирующие в обществе тексты обнаруживают разные типы системности как лингвистического, так и экстралингвистического (например – когнитивного, эмоционально-психологического или какого-либо социально-ограничительного) порядка40. Так, одной из дискурсивных особенностей советской культуры я склонен считать всепронизывающий дидактизм, обнаруживающий себя на разных уровнях самоописания советского общества. Сложившаяся традиция «литературоцентристского» описания культур эпохи модерна заведомо подразумевает в данном случае представление о преимущественной «литературности» советской культуры и, соответственно, необходимости исследовательского акцента на произведениях советской литературы. Но насколько самодостаточна советская, да и всякая любая «литературность»? Вправе ли исследователь считаться при этом также и с теми социально-психологическими и медиальными обстоятельствами, которые, вероятно, содействовали актуальному существованию самой советской литературы?

Разговор о «фольклорности/фольклоризме» советской культуры при таком подходе столь же законен, как и разговор о ее «литературности». Однако описание советской культуры с использованием фольклористической (а значит – и этнографической) терминологии по определению подразумевает не индивидуальную, но коллективную специфику «дискурсивного потребления» – большее внимание к аудитории, а не к автору, преимущественный акцент на рецепции, а не на интенции текста. В целом литературоцентристский и фольклористический анализы могут считаться взаимодополнительными методами в выявлении эстетических, этических, а в конечном счете – тематических и мотивных доминант, предопределяющих собою дискурсивную динамику культурной (само)репрезентации. Степень определенности в этих случаях пропорциональна мере редукционизма. При аналитической достаточности образных или идеологических обобщений русская культура может быть описана, например, как тяготеющая к «тоталитаризму» и/или «соборности»41, «грустным текстам»42 и танатографии43. Психоаналитическая редукция выявляет в ней же конфигурацию кастрационных, садистских, мазохистических и иных комплексов44. В принципе во всех этих случаях мы имеем дело с мифопоэтикой, которая выражает собою психосоциальные и когнитивные предпочтения как творцов, так и потребителей культурных дискурсов и артефактов. Так, к примеру, известная работа Евгения Трубецкого об исключительной важности для русского фольклора образа Ивана-дурака подразумевает, что у этого образа есть не только соответствующая репрезентация в тех или иных фольклорных (кон)текстах, но и коллективная востребованность45. Можно спорить в этих случаях, что чем порождается: предложение – спросом или, напротив, спрос – предложением. Но было бы странно полагать, что устойчивое воспроизведение чего бы то ни было в культуре безотносительно к его рецептивной целесообразности в рамках той или иной «целевой группы».

В динамике социального общения и литература и фольклор выступают в функции символического регулятора социальных и культурных практик, закрепляя за определенными текстами и жанрами как определенную аудиторию, так и, главное, опознаваемые и прогнозируемые формы социальной коммуникации46. Подобная коммуникация служит опытом социализации субъекта, т.е. опытом «превращения индивида в члена данной культурно-исторической общности путем присвоения им культуры общества», а в узком смысле – опытом овладения социальным поведением47. Изучение такого опыта с опорой на изучение «потребителей» текстов, читавшихся и слушавшихся в советской культуре, существенно осложняет расхожие представления о монологической простоте той же советской литературы, так как обнаруживает за ее дидактической предсказуемостью не «приукрашивание» и/или «искажение» социальной действительности, а ритуализованные маркеры групповой идентичности. О. Давыдов, публицистически сформулировавший в свое время тезис о соцреализме как о своего рода дискурсивном устройстве, призванном отрабатывать «совковую программу», высказал в данном случае, как мне представляется, плодотворную и по сей день недостаточно востребованную идею, подразумевающую изучение литературной поэтики и риторики в терминах социальной технологии и коммуникативного взаимоопознания48.

Обстоятельства, предопределившие интерес советской культуры к фольклору, в существенной степени могут быть объяснены коллективизирующей эффективностью самой фольклорной традиции, «подсказывающей» обществу дискурсивные приметы культурной, национальной и групповой идентичности. Представление о «фольклоре» по определению строится на основе представления о том или ином коллективе – «народе» (folk), наделенном неким общим для него знанием (lore). Объем понятия «народ» при этом может существенно разниться – примеры тому легко отыскиваются и в истории отечественной фольклористики, некогда хрестоматийно определявшей дореволюционный русский фольклор как творчество «всех слоев населения, кроме господствующего», а послереволюционный – как «народное достояние в полном смысле этого слова»49. Но сколь бы произвольными ни были рассуждения о том, кого включает подразумеваемый фольклором «народ» и из чего состоит соотносимое с ним «знание», востребованность всех этих понятий остается функционально взаимосвязанной: «фольклор» призван указывать на некую коллективность, заслуживающую идеологической (само)репрезентации.

Возникновение и развитие фольклористической науки выражает задачи такой репрезентации различным образом. В одних случаях акцент делается на пафосе цивилизаторских усилий, в других – на политике внешней и внутренней колонизации, в третьих – на риторике социокультурного самоопознания и т.д. Представление о предмете фольклористики при этом также варьирует. В разное время и в разных научных контекстах «фольклором» назывались вещи и явления, «собирательным» критерием которых (помимо расплывчатых понятий «народ» и «знание») эффективно служило лишь понятие «традиция». Вслед за Альбертом Мариню, писавшим некогда о том, что традиции составляют область фольклора, хотя и не все традиции являются фольклорными, можно сказать, что фольклор – это понятие, которое используется для указания на коллективную («народную») экспликацию тех или иных традиций50. Дискуссии о формах и способах такой экспликации и определяют собственно теоретическую основу фольклористики как науки.

Убеждение в традиционности фольклора, обнаруживающего свое существование до и/или вне литературы, теоретически предрасполагает к тому, чтобы видеть в нем не только источник самой литературы, но и ее инфраструктуру: литература как бы «сгущает» в себе ингредиенты, растворенные в фольклоре. Но ситуация усложняется, если мы задаемся вопросом о том, на каком основании мы выделяем в таком «аморфном» фольклоре те или иные фольклорные жанры. Жанровые классификации в фольклористике относительны уже потому, что большинство терминов, которые в ней используются, изобретены (как, собственно, и сам термин «фольклор») не носителями и творцами фольклора, а литераторами и учеными. «Былины» и «новины», «сказки» и «сказы», «легенды» и «исторические песни» – все это термины, появление которых связано с идеологическим и эстетическим контекстом фольклористической науки. При необходимости учитывать это обстоятельство изучение фольклора чревато парадоксом, который хорошо демонстрирует книга Джэка Зайпса «Снимая заклятие» («Breaking the Magic Spell»): связывая распространение понятий «волшебная сказка» (conte de fe, fairy tale) и «народная сказка» (Volksmrchen) с идеями Просвещения и литературой романтизма, исследователь по умолчанию остается верен терминологической иерархии, в которой не только сказки, но и вся литературная культура возводятся к некоему исходному для них повествовательному фольклору (folk tales)51.

Риск таких противоречий в рассуждениях о фольклоре, по-видимому, неизбежен, поскольку понятие жанра в фольклористике обусловлено не только «объективным» существованием фольклора, но также его идеологической, научной, общественной и иной востребованностью в значении данного жанра. Каков в этих случаях зазор между «объективностью» фольклорного содержания и его идеологическим ангажементом – один из наиболее сложных вопросов фольклористики. В конце 1960-х Ричард Дорсон объединил очевидно инспирированные, претендующие считаться фольклорными тексты удачным названием «фальшлор» (fake lore), предостерегая фольклористов от некритического отношения к «фольклорным» подделкам52. Не приходится спорить с тем, что тексты «фальшлора», о которых писал Дорсон, искажают предшествующую фольклорную традицию, но в функциональном отношении они подразумевают, а часто и воспроизводят закономерности самой этой традиции53. Использование «фальшлора» в непосредственно пропагандистских целях оказывается таким образом хотя и внешним, но вполне закономерным следствием фольклорной прагматики.

В истории отечественной культуры идеологически ангажированные (псевдо) фольклорные тексты, комментирующие злободневные политические события, появлялись и до советской власти – например, известная в нескольких вариантах песня на кончину Александра II54. Но в 1930 – 1950-е годы производство подобных текстов (а также кустарных артефактов – вроде «палехских» шкатулок с сюжетами на темы революции, Гражданской войны и колхозной жизни)55 становится едва ли не плановым.

Преимущественно именно такие тексты, призванные выражать собою «настроения и чаяния всего советского народа», и представляли собою традицию нового, «советского фольклора»56. Сегодня во многих случаях нам известны как «заказчики», так и «изготовители» текстов советского «фальшлора»57, но в гораздо меньшей степени прояснено восприятие этих текстов той аудиторией, на которую они были рассчитаны. Представление о том, что значение (псевдо)фольклорных текстов советского времени сводится исключительно к идеологическому «заказу» (как это, например, сделано в известной книжке Франка Миллера с характерным названием «Фольклор для Сталина»), ошибочно хотя бы потому, что наделяет такой заказ эффективностью, соизмеримой с динамикой культурного процесса58. Между тем существование «фальшлора» труднопредставимо вне аудитории, демонстрирующей свое согласие на его потребление.

«На страже СССР». П.Д. Баженов. Палех. 1934

Былинообразные «новины» о советских полководцах, песни и «сказы» о Ленине и Сталине, пословицы и поговорки на темы колхозной жизни строились на формальном инвентаре традиционного фольклора, на использовании приемов гиперболичности, параллелизма, звукового повтора, метафорики, антитетичности и т.д. Тематические «подсказки», позволяющие сегодня причислять такие тексты к идеологически ангажированным, не являются достаточным признаком их «псевдофольклорности» – в этом случае пришлось бы думать, что «монархолюбивые» тексты дореволюционного фольклора также являются неаутентичными. Но самое главное состоит даже не в этом, а в «добавочной действительности» самой советской культуры, обнаруживающей и помимо фольклора достаточно свидетельств ее социальной востребованности и суггестивной эффективности59. В социально-психологическом отношении советский «фальшлор», с этой точки зрения, мало чем отличается от «настоящего» фольклора: более того, чем шире «целевая группа» такого «фальшлора», тем он «фольклорнее» и «аутентичнее»60. Верно и обратное: традиционные фольклорные тексты получают статус неподлинных по мере того, как они теряют свою реальную или воображаемую аудиторию.

Идеологическая роль, отводящаяся в подобных случаях фольклору, может быть выражена старинной демагогической метафорой, вынесенной в качестве заглавия к настоящей книжке: «Vox populi» – «глас народа»61. Это – медиум, через который реализуется «правда» народа и «правда» воплощающей его власти. Название главной газеты Советского Союза в данном случае показательно связано с давней демагогической традицией апеллировать к народу как носителю истины. В интеллектуальной истории России указанная традиция имеет прямое отношение к истории фольклористики. Уже Александр Радищев призывал «законотворчески» вслушиваться в народные песни, дабы «на музыкальном расположении народного уха» «учреждать бразды правления». Автор первого опыта кодификации российского права (1811 года) Захарий Горюшкин усматривал основы законотворчества в пословицах и поговорках, поcкольку они позволяют судить о том, «что весь народ мыслит или почитает за необходимое к деянию»62. Фольклористика второй половины XIX века подпитывалась схожими убеждениями – верой в подспудную мудрость, прозреваемую за складом народной словесности. Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Г.И. Успенский, В.Г. Короленко в той или иной степени разделяли ту же веру, превратив тезис об интуитивно понимаемой народом «правде» в один из наиболее навязчивых мотивов русской литературы и русской философии63. В этом пункте советская идеологическая культура, при всем своем декларативном атеизме и осуждении дореволюционного народничества64, унаследовала традицию, в которой «правдоискательство», «богоискательство» и «народ-богоносец» воспринимались как понятия единого смыслового регистра. Советский литературный канон создается с опорой на ту же веру (пусть и в ее атеистическом преломлении) и основывается на тех же претензиях ее монологически властного представительства65.

Советская пропаганда декларировала понятийное тождество «голоса власти» и «голоса народа» последовательно и репрессивно66. Новообретенные фольклорные аксиомы учили тому же: «Где народ – там и правда», «Партия – мать родная: и правду скажет, и к счастью путь укажет», «То, что народ думает, партия говорит», «Партия – мудрость народа» и т.д. и т.п.67 Партийные рекомендации, обязывавшие, например, создателей фильма «Джамбул» «усилить показ организаторской и руководящей роли большевистской партии», «ярче показать влияние и роль партии на творчество Джамбула» и вместе с тем «больше дать в сценарии мудрых народных изречений»68, вполне показательны.

Пропагандистское использование фольклора как источника общенародных этических аксиом, культурных ценностей и национальных идеалов, оправдывающее их властную легитимацию, может считаться типологически общим для национально-экспансионистских и тоталитарных идеологий. Однако различия в этих случаях не менее интересны, чем сходства – достаточно заметные, например, при сравнении текстов нацистского и советского «фальшлора», разнящихся не только по содержательным, но и формальным критериям: стилистическим, жанровым, медиальным и т.д. Разнятся они и по своему «коэффициенту присутствия» в пропаганде, массовой культуре и институциональной науке69. Рассуждения фольклористов 1930 – 1940-х годов, дружно рапортовавших о расцвете советского фольклора, оказываются при этом важными хотя бы в том отношении, в каком они диктуются представлением о фольклорной традиции как о традиции, которая не только меняется вместе с обществом, но и меняет само общество70. Инициируя и редактируя тексты, которым надлежало считаться «фольклорными», именно советские фольклористы стали в конечном счете авторами эксперимента, масштабно продемонстрировавшего социальную реализуемость охаиваемой ими же теории Ганса Наумана о двух культурных слоях, составляющих в своей совокупности национальную культуру – культуру цивилизаторской элиты и культуру низших слоев общества, с характерным для нее смешением примитивно-всеобщих (primitive Gemeinschaftskultur) и «сниженных» культурных ценностей (gesunkenes Kulturgut)71.

Еще одна проблема, затрудняющая различение «фальшлора» и гипотетически «настоящего» советского фольклора, заключается в известной однородности фольклорного пространства как такового, сложности его социальной и субкультурной стратификации. На волне постсоветских, «перестроечных» настроений многим исследователям казалось естественным, что «настоящим» фольклором советского периода следует считать тексты если не прямо антисоветского, то во всяком случае не просоветского содержания. Между тем даже поверхностный анализ источников соответствующих публикаций (прежде всего – анекдотов и частушек) показывает их авторское, идеологически тенденциозное и «не аутентично фольклорное» происхождение72. Издания советского времени, анонсировавшие «советский фольклор» как материал для суждений «о советском патриотизме, о взглядах наших людей на труд, общество, мораль и религию», отражение «советской действительности, общественной и семейной жизни»73 в этих случаях не камуфлируют, но именно дополняют сложную картину «фольклоризации» советской культуры74.

Более реалистичной в этой ситуации мне представляется такая фокусировка исследовательского внимания, при которой (а) заведомо сфальсифицированные, (b) гипотетически «фольклорные» и (c) литературно «фольклоризованные» тексты cоветской культуры рассматриваются в ряду (само)репрезентативных практик советской культуры75. На каких риторических, социально-психологических и институциональных основаниях в советской культуре уживались соцреализм, эпос (и квазиэпос), сказка (и «советская сказочность»), пафос пролетарской бдительности и популярность колыбельных песен, дидактика рациональности и едва ли не магическая вера в «заговорную силу» слова? В методологическом отношении интерес к «очевидному» и коллективно «доступному» остается при этом даже более плодотворным, чем исследовательское внимание к латентным сторонам социальной действительности – хотя бы потому, что «общие места» и «прецедентные тексты» массовой культуры лучше соотносятся с традиционным представлением о «коллективной» и «внеавторской» природе фольклора, чем «конспирологическая» вера в непроявленные источники советской социальности.

Старый вопрос о том, что считать фольклором в обществах со смешанным характером информационных и коммуникативных субкультур, решается сравнительной оценкой степени «традиционности» соответствующих дискурсов – устойчивости жанровых и стилистических признаков, повторяемости образов и мотивов и т.п. Споры о методологической эффективности фольклористики в изучении заведомо неустных культур не меняют в данном случае главного: до тех пор пока в культуре имеет место «спрос» и «предложение» на воспроизведение неких дискурсивных традиций – приемы и результаты такого воспроизведения остаются в ведении фольклористики76. Настоящая книга посвящена прояснению таких традиций с оглядкой на традицию фольклорных жанров. Речь, однако, пойдет не об их посильном перечне применительно к советской культуре, а о главных тенденциях в конструировании тех фольклорных предпочтений, которые явно или скрыто присущи, на мой взгляд, советской культуре в целом. Соответственно с этим обстоятельством разным жанрам я уделяю разное внимание, а преимущественный акцент делается на 1930 – 1950-е годы – именно в этот период советской истории, по моему убеждению, советская культура сформировалась в своих образцовых и устойчивых чертах.

Размышления над этими вопросами были бы для меня менее увлекательными, если бы не мои друзья и коллеги – Валерий Вьюгин, Александр Дмитриев, Евгений Добренко, Катриона Келли, Марк Липовецкий, Юрий Мурашов, Александр Панченко, Кевин Платт, – радовавшие меня готовностью обсуждать со мною сюжеты, составившие эту книжку. Особое спасибо – Татьяне Ластовка, сделавшей очень много для того, чтобы эта работа смогла быть завершена. Как и прежде, я признателен моему издателю Ирине Прохоровой за удовольствие печататься в «НЛО».

О ЯЗЫКЕ И РИТУАЛЕ

В работах историков своеобразие советской эпохи предстает своеобразием идей, ситуаций и даже человеческих типов, воплотивших реализацию воспитательного проекта по созданию нового, «советского человека» (в эпоху Брежнева неблагозвучно перекрещенного в «гомососа» – «hominem sovieticum» и «совка»)77. Филолог выделяет иное – своеобразие коммуникативного дискурса, обслуживавшего советскую идеологию, – новые слова, новые тексты, новые (в том числе и медиальные) формы социального общения.

Описание общества через факты языка подразумевает, что, будучи включенными в социальную жизнь, языковые явления результируют и вместе с тем стимулируют явления социальные. Соотносимость между сделанным и сказанным в обществе сложна, но даже если сделанное не всегда может быть объяснено как результат сказанного, оно всегда есть то, о чем можно нечто сказать. Но насколько такое «нечто» вариативно в плане своего выражения? В чем состоят изменения языкового и (подразумеваемо связанного с ним) социального опыта?

Масштабы языкового новаторства советской эпохи с наибольшей очевидностью выразились в разнообразии семантических, лексико-словообразовательных и стилистических «советизмов» – слов и словосочетаний, характерно окрашивающих собою тексты общественно-политического значения78. Но роль лексико-семантических новшеств, вызванных новизной и своеобразием политической действительности, представляется в историко-культурной ретроспективе более широкой, нежели сфера политического идеолекта. Исследования по истории русского языка советской эпохи наглядно демонстрируют, что эффект таких новшеств выразился на самых разных уровнях коммуникативного дискурса, трансформировав не только формальные, но и содержательные способы коллективного взаимопонимания79. Пользуясь терминологией Никласа Лумана, рассуждавшего о медиальных условиях, способствующих превращению изначально «невероятной коммуникации» в вероятную и социально эффективную80, можно сказать, что в истории русского языка эпоха советского прошлого стала временем, когда использование самого русского языка – в целях такой коммуникации – претерпело как структурные (словообразовательные), так и коммуникативно-семиотические (риторические и лингвокогнитивные) изменения. Русский язык XX века не может быть корректно описан без учета этих изменений, но еще важнее, что последние не сводятся исключительно к области описательной лексикографии81.

Язык первых лет советской власти пополнился множеством неологизмов и новшеств, неведомых литературному языку XIX века. Афанасий Селищев, подготовивший к 1927 году обширную сводку соответствующих примеров, сравнивал языковую практику своих современников с французским языком революционной эпохи 1789 – 1794 годов, но отмечал и существенную разницу: тогда как французские революционеры демонстративно отказывались от речевых нормативов языкового обихода предшествующей поры, советские речетворцы в общем и целом не порывали с языком русской интеллигенции дореволюционного времени. Приводя в своей книге слова и языковые новшества, отличающие язык советского времени от языка дореволюционной поры (широкое распространение аббревиатур, вульгаризмов, лексических и синтаксических заимствований из иностранных языков, канцеляризмов, морфологические новообразования и изменение прежних значений слов и т.д.), ученый полагал (или, возможно, надеялся), что языковая практика современников в целом демонстрирует преемственность по отношению к языковой традиции, сложившейся в течение XIX века82. Стараясь быть академически объективным, Селищев все же давал понять читателю своей книги (и это припомнится репрессированному в 1934 году ученому83), как он относится к нововведениям, меняющим облик русского литературного языка не только с морфологической, но также со стилистической и общесемантической точки зрения. К середине 1930-х годов в наиболее явном виде такие изменения выразились в появлении многочисленных речевых штампов, апеллировавших, с одной стороны, к «авторской» инстанции стоящей за ними власти, а с другой – к денотативно расплывчатым метафорам и семантически неопределенным призывам84. Лозунги и тезисы послереволюционного времени строятся в соответствии с приемами ораторско-диалогической речи, но в коммуникативном отношении предполагают не диалог, а монологическое согласие аудитории. Призывы наподобие «Даешь!», «Поменьше словоблудия – побольше дела!», «Пятилетку – в четыре года» и разноименные здравицы во славу революционных героев составляли (хотя хронологически и варьировали) монологическую риторику советской идеологии вплоть до развала СССР. «Фоновое знание» любого коллектива неизбежно определяется фразами и словами-сигналами, которые так или иначе присутствуют в его медиальном кругозоре; но коммуникативный парадокс такого присутствия в советской действительности состоял в исключительной по своей медиальной агрессивности и, как показало время, исторической живучести слов и словосочетаний, которые в ретроспективе можно считать прецедентными для советской идеологии85. Собственно, уже Селищев продемонстрировал своим исследованием, что семантика соответствующих текстов проще описывается в категориях коммуникативной и эмоционально-экспрессивной, а не номинативной функции речи. Особенно показательны в этом случае приводимые Селищевым примеры, когда непонимание говорящими значения новых терминов и словосочетаний не только не препятствует их контекстуальному использованию как сигналов определенного социального дейксиса (коммунист – «кто в бога не верует»; комсомолец – «это тоже как камунисты», социализм – «это по-новому жить», совет – «это где служат советские», советский служащий – «это у власти кто служит» и т.д.), но даже способствует такому использованию, служа признаком образованности, учености и посвященности в особую смысловую эзотерику86. Подмеченная уже Аристотелем эмоционально-риторическая привлекательность «чужой» речи (Poet. 1458a – 1458b; Rhet. 1405a8) проявляется в этих случаях вполне наглядно: малодоступные для широкого понимания слова и обороты призваны повысить ценностный статус маркируемого ими знания, а соответственно и статус его носителей. Лозунги, призывы, устойчивые словосочетания, метафоры и эпитеты («гидра контрреволюции», «загнивающий капитализм», «хищники империализма» и т.д.), опознаваемые как важные элементы советского социолекта, в этих случаях не столько нечто обозначают, сколько указывают сами на себя и на действия говорящих. Их коммуникативная функция, в соответствии с терминологией Джона Остина, не конститутивна, а перформативна, подразумевая не языковую, но социальную прагматику.

Элементарность лексико-синтаксических приемов, нацеленных на социально прагматическую реализацию контекстуально предсказуемых намерений, обнаруживает в функционировании советизмов много общего с другими примерами использования политизированной лексики в условиях тоталитарных идеологий87. «Тоталитарные» социолекты оказываются схожими прежде всего в плане объединяющей их перформативной целесообразности, стремления не назвать, а создать называемое, утвердить (квази)онтологическое существование языковой действительности. С известными оговорками такие социолекты могут быть соотнесены с языком магического фольклора – заговоров, заклинаний, словесных оберегов, целесообразность которых напрямую связана с самим актом их произнесения, а не с буквальным содержанием (иногда нарочито невнятным, как в случае заклинательных абракадабр)88.

Об эффективности «онтологизирующей» риторики советского идеологического дискурса можно судить уже по примерам исключительно широкого использования в нем числовых значений и счетных процедур. Советская пропаганда постоянно и последовательно оперирует цифрами, призванными придать идеологической утопии счетную атрибутику. Числовые показатели народно-хозяйственных планов, итогов и задач соцсоревнования, (мета)математическая лексика точных «формул» – умножения, увеличения, сравнения и т.д. – представляют собою неотъемлемую часть «текста» советской идеологии, придавая ей пафос медиально наглядной и эмоционально навязчивой статистики. Мера такой навязчивости кажется при этом тем выше, чем в большем загоне находилась в Советском Союзе сама статистическая наука, всецело подчиненная политэкономии и призванная лишь подтверждать директивные фантазии о росте производства и экономического благосостояния советских граждан. Начиная с середины 1920-х годов и вплоть до эпохи перестройки, советская статистика оставалась пропагандистской машиной, неизменно выдававшей желаемое за действительное – в экономике, демографии, социальной и культурной жизни. Медиальное засилье количественных показателей, должных доказывать поступательные успехи советской власти, оказывается в этих случаях характерно связанным с пропагандой качественных особенностей самой социалистической экономики, директивно освобожденной от роли случайности и приоритетов математического анализа89. На фоне критики зарубежной математической статистики, повинной в «фетишизации числа» и опоре на теорию вероятности, численные показатели советской статистики неизменно выражали «качественные» преимущества социалистического хозяйствования и, парадоксальным образом, придавали самому числу перформативную и «онтологизирующую» эффективность.

В терминах психиатрии «присутствие» в идеологическом обиходе советской поры многоразличных счетных формул могло бы быть названо при этом ананказмом, практикой «навязчивого счета», призванного психологически утвердить исчисляемое, придать ему иллюзию объект(ив)ного существования. Наиболее близким в данном случае к особенностям идеологического использования цифр в советской пропаганде являются фольклорные тексты и, в частности, практики ритуалов, рассчитанные на транзитивный и номинативный эффекты счисления, хотя понимание счета как способа онтологического «создания» объекта счисления вообще характерно для традиционных культур. В традиционном фольклоре всегда считается нечто – то, что существует. Того же, что не существует, по слову Екклезиаста, нельзя и считать (Еккл. 1, 15)90.

Пропагандировавшееся знание советского человека о собственной стране непредставимо вне пафоса исчислений, тиражируемых средствами массовой информации. В 1920-х – начале 1930-х годов популяризации политически грамотного «статистического оптимизма» способствует деятельность «сельских» и «рабочих корреспондентов» (селькоров и рабкоров), а также писателей – зачинателей советского производственного романа91. В 1929 году Петр Незнамов в рецензии на «Бруски» Панферова характерно упрекал автора в «нелюбви к цифрам» и полагал, что роман был бы правдоподобнее, если бы был наполнен статистическими данными92. Со временем «конкретика» цифр и пафос исчислений станут в советской литературе опознаваемой особенностью «производственной темы», остающейся в этом отношении содержательно последовательной на протяжении всей своей истории. Наглядным примером в данном случае может служить, в частности, роман Всеволода Кочетова «Журбины» (1952). Одна из сцен этого едва ли не образцового для эстетики соцреализма романа рисует разговор парторга и едущего вместе с ним в поезде поэтически настроенного попутчика. Попутчик рассуждает о том, как трудно теперь оторваться лирику от вагонного окна, ибо увиденное «потрясает»: «На твоих глазах меняется, знаете ли, все – от ландшафта до человека». Но молчащий доселе парторг не приветствует «визуальной» поэтичности: вместо ответа он читает попутчику вслух статью газеты о строительстве на Волге, содержащую сухой перечень цифр, и наставительно резюмирует прочитанное:

– Нашу эпоху никакими рифмами не передашь! <…> Это эпоха поэзии цифр, эпоха поэзии масштаба. Разрешу себе привести еще один пример. У меня в портфеле – вот она! – хранится газетная вырезка. Главное статистическое управление сообщает о том, как выполнен народнохозяйственный план прошлого года. Рассмотрим – как?

Белов называл цифры и принимался рассуждать о том, какими путями советская черная металлургия, советское автокраностроение, советская лесная промышленность достигли таких показателей, что скрывается за этими цифрами. Он говорил о конвейерах, о трелевочных тракторах, о рационализаторских предложениях рабочих, о соревновании бригад, о содружестве производственников с учеными, о могучей волне творчества, вдохновения, которая, радостно разрастаясь, захватывает страну от границы к границе93.

Еще более психотичен пафос исчислений, овладевающий героем-инженером тракторного завода в романе «Битва в пути» Галины Николаевой (1957):

В тишине он открыл самого себя, определив свои главные склонности. Он пристрастился к математике. По ночам цифры слетались к нему вереницами, садились стаями на бумагу, жили своей, особой жизнью94.

Наблюдения над языками ритуала применительно к сфере пропагандистского словоупотребления, как показывают те же примеры из романов Кочетова и Николаевой, являются небезразличными и в том отношении, в каком они демонстрируют дидактическую эффективность самоочевидных (эвиденциальных) высказываний. Даже тогда, когда ритуальные высказывания апеллируют к авторитету (и, значит, в принципе могут подвергаться сомнению со стороны аудитории), они, как правило, приобретают свойства имперсональных, обезличенных, анонимных текстов. Ритуально-прагматические особенности таких текстов в целом хорошо описаны у Джона Дю Буа: это специфическая комплиментарность ритуальной речи по отношению к речи обыденной, ее параллелизм (повторяемость и парафрастичность), наличие обезличенных посредников в передаче ритуального высказывания, языковые ограничения (формализация и «эзотеризация» высказываний)95. Аналогии из области ритуала и обрядового фольклора кажутся при этом тем оправданнее, что в структурно-функциональном отношении лозунги, приветствия и устойчивые словосочетания советского социолекта ситуативно соотносились с событиями, которые описываются как (квази)ритуалы, – митингами, партийными собраниями, демонстрациями, съездами и т.д.96

Ритуаловедческий подход к изучению политических институтов может считаться плодотворным, конечно, не только применительно к советской истории. О полезности использования антропологических (а в отечественной терминологии – этнографических и фольклористических) методов в политологии активно заговорили с начала 1960-х годов, когда стало ясно, что накопленный опыт изучения традиционных обществ оказывается эвристически уместным, если мы стремимся понять основания символических ценностей, побуждающих людей к тем или иным социальным действиям. Пионерской работой в этом направлении стала книга Меррея Эдельмана «Символические способы политики» (1964)97, положившая начало функциональному сопоставлению мифоритуальной и политической символики. В русле такого сопоставления изучение языковых и собственно речевых аспектов социального взаимодействия особенно плодотворно там, где содержательные аналогии между мифами, ритуалами и политикой выступают наиболее ярко. Идеологии, о которой можно было бы сказать, что у нее нет «ритуально-мифологической» или «фольклорной» составляющей, по-видимому, не существует98; однако в разных обществах такие составляющие (если понимать под ними прежде всего так называемые «прецедентные», общеизвестные тексты, знание которых является одним из критериев идеологического контроля и социального самоопознания99) выражаются по-разному и обладают различной коммуникативной настоятельностью.

Пропагандистские лозунги, окружавшие советского человека всюду и везде, являются в данном случае ярким примером прецедентно ритуализованного и уже в этом смысле – фольклоризующего дискурса коммунистической идеологии, а коммуникативный смысл привычных для советского человека лозунгов может быть описан по аналогии со смыслом дейктических слов, указывающих на «физические координаты» коммуникативного акта: его участников, его место и время100. С одной стороны, такие слова (в наиболее явном виде – местоимения и личные глагольные формы) обозначают сами себя, а с другой – распределение статусных ролей участников коммуникации: 1) тех, кто говорит, 2) тех, о ком говорят, и 3) тех, к кому обращаются101. Само это распределение важно именно в коммуникативном, а значит – и в прагматическом отношении: текст, адресованный к «слушающей» или «читающей» аудитории, реализует себя не в том, что он сообщает, а в том, кто сообщает и кому текст в данном случае адресован. Поведенческим примером того же (квази)ритуального дейксиса могут служить аплодисменты, коммуникативно «синкопировавшие» выступления партийных ораторов (характерно, что указания на «аплодисменты», «бурные аплодисменты», «общую овацию» и т.д. – были обязательны и при публикации таких выступлений).

Ритуальные аналогии (как и любые аналогии) не являются, конечно, единственным объяснением присутствия в советском речевом обиходе лексико-синтаксических оборотов, которые сегодня резонно расцениваются как безграмотные, внутренне-противоречивые или попросту бессмысленные; однако до известной степени они проясняют прагматическое целесообразие советского социолекта как языка, дополняющего собою языки «внеритуальной» повседневности. Восприятие любого текста, как показывают психолингвистические эксперименты, зависит от социальных и психологических установок реципиента – ситуативных предиспозиций (например, отношения к автору текста), создающих своего рода модель «опережающего» истолкования смысла информации102. Риторический эффект такой зависимости отмечал уже Квинтилиан, полагавший (вслед за Цицероном в «Бруте») необходимым условием ораторского искусства человеческое и гражданское достоинство. По убеждению Цицерона, знаменитые ораторы были прежде всего людьми чести и долга, знатоками не только красноречия, но также философии и словесности. Квинтилиан делал из этого следующий шаг: выдающийся оратор должен быть «доблестным мужем», или, попросту, «хорошим человеком» (vir bonus), выделяющимся не только своими способностями к красноречию, но и добродетелями души, востребованным в общественных и частных нуждах103. Ни Цицерон, ни Квинтилиан не предполагали, конечно, что акцент на гражданских качествах оратора снимает с того обязанность в овладении навыками виртуозной речи, – но в глазах аудитории требования, предъявляемые к оратору, в существенной мере были (и остаются по сей день) безразличными к формальным и силлогистическим особенностям ораторского говорения. Часто важнее оказывается не речь, но тот, кто ее произносит; не качества текста, но репутация его автора.

Важно учитывать и то, что само содержание текста предопределяется и меняется в зависимости от конкретных «перцептивных задач», которые с ним связываются. Психолингвисты говорят в этих случаях о стратегиях восприятия и образах содержания текста, предвосхищающих и опосредующих смысловую обработку речевой информации, о функциональной роли текста в качестве ориентировочной основы в социальной (в том числе и некоммуникативной) деятельности104. При таком подходе особенности советского социолекта должны описываться с учетом символического характера тех текстов и тех слов (также обнаруживающих при своем восприятии «образы содержания», несводимые к лингвистической структуре значения105), в которых он себя выражает.

Исследователи советского общества и культуры вслед за Джорджем Оруэллом часто писали о специфическом «двоемыслии», свойственном общественному сознанию (и прежде всего сознанию интеллигенции) в условиях тоталитарного режима. Представляется, однако, что правильнее говорить не о «двоемыслии», а о специфическом «двуязычии» или даже «многоязычии», характеризующем речевую культуру советского общества. Примеры коммуникативного двуязычия, как уже говорилось выше, хорошо известны из ритуальной, и в частности из церковной традиции, демонстрирующей нарочитое противопоставление языка магических и сакральных текстов, с одной стороны, и языка повседневности – с другой106. Нечто схожее наблюдается и в советской, внешне секуляризованной культуре. Абсурдная силлогистика Сталина и нечленораздельное словопроизводство Брежнева, при всех своих собственно суггестивных эффектах107, функционируют в системе речевого поведения, соотносимого с социальной прагматикой, схожей с прагматикой ритуала.

Описание русского языка советской эпохи в терминах коммуникативного многоязычия представляется лингвистически продуктивным прежде всего при изучении лексики, условно названной Виктором Заславским и Марией Фабрис «лексикой неравенства», использовавшейся для «описания конкретных практик и механизмов социального, политического и экономического неравенства и стратификации в советском обществе»108. Как показывают эти авторы, специфика советского социолекта в значительной степени обусловливалась институтами цензуры, санкционировавшей круг идеологически рекомендованных тем и идеологически рекомендованного словоупотребления. Ряд тем, не подлежащих к публичному обсуждению, годами «вычеркивался» из печатного и официального словоупотребления, закрепляя в социальном общении своеобразные зоны умолчания и такие риторические приемы, которые позволяют говорить о «возникновении в советском русском языке чего-то вроде политической диглоссии»109. Лексикографические особенности советского социолекта, однако, являются результатом не только цензурных, но и более глубоких, и прежде всего социально-психологических, механизмов властного контроля над словом в авторитарных и тоталитарных обществах. Цензура (и автоцензура) как институт такого контроля является не причиной, но следствием тех (далеко не всегда рациональных) предпосылок, которые способствовали общественному убеждению в оправданности самого этого контроля.

О НОВОМ (В) ЯЗЫКОЗНАНИИ

Отношение к тексту в советском обществе на первый взгляд может показаться близким к сакрализации сказанного и написанного: неадекватно жестокие наказания за корректорские опечатки в эпоху сталинизма и вера в то, что «рукописи не горят», являются следствием одного и того же ритуального миропереживания110. Стремление Сталина заявить о себе как классике общего языкознания также, вероятно, связано с убеждением в том, что власть над языком есть также и власть над тем, что он собою обозначает111. Возражения Сталина против «яфетической теории» Николая Марра реабилитировали не только грамматику и традиционную компаративистику, но и приоритет «надежных» системно-статистических языковых описаний. Характерные для Марра рассуждения о стадиальной динамике семантических изменений уступили место статистическим наблюдениям над повторяющейся вариативностью морфологических единиц112. Показательно и то, что один из главных «теоретических» тезисов, провозглашенных Сталиным в ходе так называемой полемики «по вопросам языкознания», развел понятия языка и идеологической надстройки. В противовес Марру, полагавшему, что язык зависим от базиса – производительных сил и производственных отношений, Сталин наделил язык «диалектической» самостоятельностью. Важно подчеркнуть вместе с тем, что, хотя Сталин и отверг языковое учение Марра, их взгляды на язык в определенном смысле могут считаться схожими.

Марр был убежден, что язык дифференцирует смыслы, которые существуют до и помимо языка и которые, строго говоря, безразличны к тому, как они дифференцируются – за счет речи, письма или чего-то еще. Такое «еще» Марр, как известно, находил в явлении, которое можно было бы назвать мистическим, если бы оно не декларировалось с опорой на марксизм. Это так называемый «ручной язык» – понятие, которое является ключевым для генетической (или, как называл ее сам Марр, «яфетической») теории языка113. Стоит оценить новизну этого понятия в идеологической и научной ситуации 1920 – 1930-х годов. С одной стороны, понятие «ручного языка» поддерживало ставшее к тому времени уже хрестоматийным положение Маркса и Энгельса о роли руки в эволюции человека, а с другой – решало (или, точнее, снимало) одну из основных методологических проблем исторической и теоретической лингвистики – проблему, связанную с дуализмом «устности» и «письменности». Генетически, а значит, и по своей сути (аb origine) язык представал в теории Марра как единство мышления, письма и труда. В современных терминах можно было бы сказать, что Марр понимал язык примерно так, как Джон Остин понимал перформатив: язык не называет, язык делает.

Положение об акциональной природе языка, принципиальное для Марра и его последователей (Израиля Франка-Каменецкого, Ольги Фрейденберг, Ивана Мещанинова, в последние годы его жизни – Дмитрия Зеленина), лежало в основе той анаграмматической комбинаторики («глоттогенетических» первоэлементов «сал», «бер», «йон», «рош»), которая позднее будет сочтена и объявлена абсурдной. Следует заметить, однако, что логических изъянов в аргументации Марра нет. Если язык является не знаменательной системой, а действием, то суть лингвистического анализа заключается в выявлении функций, а не значений, в частности – в ведущей роли сказуемо-предикативных частей речи, а не именительных (не исключено, что Марр в данном случае как бы проецировал эргативность грузинского языка на структуру русского)114. Классическое языкознание, сравнительная индоевропеистика виделись ему, с этой точки зрения, ошибочными не только идеологически (уже потому, что они не считаются с ролью труда и руки в эволюции человека, а значит, и в эволюции его языка), но и логически (хотя бы потому, что исходят из положения о разных языковых семьях при очевидном единстве человечества, а значит – и «человеческого» языка). В противостоянии «буржуазной» индоевропеистике Марр отстаивал такое понимание языка, которое – при всех своих историко-социологизаторских декларациях – подчеркивало антропологическое и биологическое единство человеческого рода. «Ручной язык» – это язык, на котором говорят все, всё человечество; он един и потому «общепонятен» по самой природе человека. Идеологическая функция лингвистики представала поэтому решением не просто научных, но именно социальных задач (что объясняет, между прочим, и ту пропагандистскую риторику, которую марристы использовали для опорочения индоевропеистики). Интенция, которая предполагала само наличие таких задач, – это стратегия не объяснения, а создания языка. Лингвист-яфетолог как бы возвращал язык его носителю, делал его общим для всего человечества.

Советское государство становится ареной языковых экспериментов с самых первых лет своего существования. Реформа письменности, создание русифицированных азбук для различных национальностей – все это было тем фоном, на котором создавалась и воспринималась языковедческая теория Марра115. Еще за четверть века до революции академик Сергей Булич, оценивая широкое распространение «лингвистической» моды на изобретение новых языков (языка волапюк, эсперанто), предполагал, что сам факт этой моды едва ли случаен. Булич писал: «Постоянное появление проектов всеобщего языка не только указывает на известные общественные потребности, но и служит, быть может, симптомом каких-то нам еще не ясных будущих эволюций общества»116. Общественная потребность, на которую, говоря словами Булича, указывала языковая теория Марра, – это потребность идеологии в преодолении различий. Реконструкция праязыка отвечала этой потребности тем, что такой язык радикально отменял «буржуазное» различие культур, рас и языковых семей. Для современников лингвистические работы Марра и его последователей были как бы еще одним (в дополнение, например, к созданию единообразной графической системы для языков народов, не имевших письменности) воплощением языкового экспериментаторства. К середине 1930-х годов еще не были забыты футурологические утопии, вдохновлявшие героя «Счастливой Москвы» Андрея Платонова (1936) жить в комнате, стены которой были украшены портретами Ленина, Сталина и доктора Людовика Заменгофа – изобретателя языка эсперанто (хотя пройдет еще несколько лет, и сама причастность к эсперантистскому движению будет служить достаточным поводом к обвинению в антисоветской деятельности)117. Но Марр шел дальше: декларация единых для всего человечества фонетических, морфологических, грамматических закономерностей языковой эволюции и редукция самой этой эволюции к комбинаторике исходных четырех «глоттогенетических» первоэлементов превращала «язык прошлого» в «язык будущего». Общий язык, реконструируемый марристами, это и новояз, и в то же время – сугубая архаика. Неслучайно, что именно из лагеря марристов вышли работы, где традиционному филологическому изучению мифологии было противопоставлено изучение мифа вообще, мифа как такового. В понимании Франк-Каменецкого и Фрейденберг миф, подобно языку у Марра, является не номинацией, но дейксисом – единством мышления, труда и письма.

Свойственные Марру мессианизм, универсализм и восходящее к романтизму (в частности, к Вильгельму фон Гумбольдту) представление о языке как воплощении творческой энергии, по всей видимости, были чужды Сталину. Однако предложенная им (с подачи А.С. Чикобавы и В.В. Виноградова) теория языковой прагматики также была не лишена романтической и антипозитивистской интенции: обоснования внесловесных – «не-текстовых», «не-метафизических», но деятельностных аксиом социального мироустройства. Возводя русский язык к национальным (а не интернациональным, как у Марра, хотя не менее фантастичным – «курско-орловским» – диалектным118) истокам, Сталин так же, как и Марр, невольно вменял языку прошлого (в данном случае – русскому) не только дескриптивный, но и перформативный смысл. В теории Марра такая перформативность представала в иллюстративном буквализме: «ручной язык», объявлявшийся основой человеческой коммуникации, фактически превращал саму эту коммуникацию в нечто вроде сурдоперевода к произносимому тексту. В «теории» Сталина человеческая коммуникация приобрела грамматическую членораздельность, но не изменила традиционного представления о языке как важнейшем критерии социального экспериментаторства119.

О ВОЗВЫШЕННОМ

Пропагандистские, публицистические и в существенной мере литературные тексты советской эпохи конструируют идеологически рекомендованную действительность, которая может быть названа реальностью текста, имевшего свой смысл в структуре (квази)ритуального опыта (и потерявшего этот смысл, когда такой опыт стал неактуальным). Существование многочисленных текстов, разительно диссонировавших советской реальности («Жить стало лучше, жить стало веселее», «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи», «Вся страна с чувством глубокого удовлетворения…»), объясняется с этой точки зрения не только лицемерием властей, но и семиотическим эффектом сосуществования социальной реальности и реальности текста, – или, говоря языком Гёте, сосуществования Правды и Поэзии, дополняющей и осложняющей наши представления о социальной повседневности. При этом особенностью советской культуры следует считать именно идеологическую настоятельность и типологическую повторяемость создаваемого ею на протяжении десятилетий вымышленного мира – пространства Воображения (не потерявшего, как выясняется, и сегодня своей эстетической привлекательности и психологической убедительности). Ретроспективное убеждение в том, что «у нас была великая эпоха», поддерживается самозабвенным желанием жить в мире вечно повторяющегося текста и (что одно и то же) в пространстве и времени ритуала – поскольку именно ритуал столь же воспроизводит мифологические события, сколь и сам предстает этими событиями120. Указания (или оговорки) исследователей, занимающихся советской культурой, на то, что они имеют дело с ритуализованной и семиотически самодостаточной культурой, неслучайны при этом как с содержательной, так и с методологической стороны. Вслед за Катериной Кларк, предложившей сравнение советского романа с ритуалом, подчеркнем психолингвистическую основу функционирования ритуального дискурса в традиционных культурах. Повсеместно, где существует сколь-либо обособленный «язык ритуала» (или «язык мифа»), его присутствие в социальной действительности вполне описуемо в терминах феноменологической дополнительности, а не шизофренического конфликта121. Нарративы, претендующие подменить социальную реальность реальностью текста, ритуализуют всю сферу советской публичной культуры – от литературы до архитектуры и оперной музыки. Недавнее исследование Евгения Добренко хорошо показало, как те же нарративы сближают литературу, науку и пропаганду в сфере политэкономии122. Именно так в истории (и «действительности») СССР сосуществовали пустые прилавки, продовольственные очереди и роскошно изданная «Книга о вкусной и здоровой пище», повествовавшая о фантазматических яствах и пользовавшаяся феноменальным читательским спросом (три издания с 1952 по 1954 год общим тиражом полтора миллиона экземпляров).

О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Примеры социального двуязычия – владения речевыми альтернативами, реализуемыми в зависимости от социальной ситуации, – очевидны в случаях билингвизма, с нередкой для него иерархией языковых кодов и социальных ролей. Так, русские аристократы XIX века употребляли французский язык в общении друг с другом и русский язык – в общении с крестьянами, а мужчины в Парагвае, владевшие испанским и гуарани, ухаживая за женщинами, говорили по-испански (на социально более престижном языке), а женившись – переходили на гуарани123. При использовании одного национального языка социальная вариативность языковых кодов менее очевидна, но также достаточно обычна124. Применительно к социальной истории русского языка такая вариативность проявляется в складывающемся к началу XX века представлении о сравнительном «языковом стандарте» – социальной престижности форм московского произношения (на безударное – а) по сравнению с «окающими» говорами, диалектной маргинализации севернорусского «цоканья», южнорусского фрикативного «г», смягчения «т» в окончании третьего лица глаголов («поють») и т.д.125 Языковые различия оказываются в этой динамике непосредственно связанными со сферой обращения «символического капитала», иерархизующего, по суждению Пьера Бурдье, сферу социальных отношений: символический статус говорящего утверждается и тем, как он говорит, к кому он обращается, и тем, какими обстоятельствами диктуются его речевые предпочтения126. Степень взаимопонимания участников коммуникации повсеместно определяется при этом совпадением используемых языковых подсистем (например, литературного языка, бытового и диалектного просторечия). Важно подчеркнуть, что даже в случае использования предельно общего «языкового стандарта» оно не исключает нарушения коммуникативного автоматизма, требующего выполнения правил т.н. речевой кооперации127. О социальных предпосылках и условиях такой кооперации можно судить по примерам, которые Лев Якубинский в своей знаменитой работе «О диалогической речи» (1923) назвал примерами «шаблонного взаимодействия». В этих случаях смысловые неувязки речевой коммуникации не препятствуют взаимопониманию собеседников, так как более важными оказываются не логико-семантические, а ситуативные и эмоциональные связи – сходство бытовой обстановки, «предсказуемость» коммуникативных ожиданий, инерция языковых (в частности, синтаксических) клише и т.д. В анекдотически утрированном виде такое «взаимопонимание» обычно изображается как разговор глухих, обменивающихся содержательно несогласуемыми репликами (« – Здорово, кума. – На рынке была; – Аль ты глуха? – Купила петуха. – Прощай, кума. – Полтину дала»)128. «Общий язык» коммуникантов предполагает в этих случаях навык дейктически формализованной коммуникации и социально-ситуативных оценок, предвосхищающих смысловую переработку речи (или текста) в зависимости от того, кто говорит, как говорят, кем являются коммуниканты по отношению друг к другу и т.д.129

Общественно-политическая риторика первых лет советской власти дает многочисленные примеры аналогичного «взаимопонимания» ораторов и аудитории. Более того: задачи «языковой политики», как они формулируются в конце 1920-х – начале 1930-х годов, могут быть описаны как целенаправленно соотносимые с социальными и коммуникативными преимуществами «шаблонного взаимодействия». По иронии метода, авторитетный вклад в формулировку таких задач сделал и сам автор понятия «шаблонных взаимодействий» – Лев Якубинский, ставший к тридцатым годам сторонником Николая Марра и авторитетным пропагандистом особого «советского языкознания» (в 1933 – 1936 годах Якубинский возглавлял Ленинградский НИИ языкознания, а позднее был профессором, заведующим кафедрой и деканом в ЛГПИ им. А.И. Герцена). В цикле работ Якубинского, публиковавшихся на страницах журнала «Литературная учеба» и в 1932 году собранных (в соавторстве с Ан.М. Ивановым) в отдельную книгу «Очерки по языку», создание «новой языковой культуры» обсуждалось с упором на проведение языковой политики («сознательное вмешательство класса в развивающийся языковой процесс, сознательное руководство этим процессом»), выражающей «общую политику пролетариата, осуществляемую в генеральной линии партии». «Первейшим условием успеха языковой политики является распространение хотя бы элементарных знаний о языке в широких массах и хорошая теоретическая подготовка того руководящего актива, который эту политику осуществляет»130. Советские писатели и их научные наставники – специалисты в области марксистской лингвистики – призваны к тому, чтобы организовывать «писательскую практику на здоровой теоретической базе», суть которой должна составить борьба с «идеалистической школой, индоевропейской лингвистикой и ее порождением – формальной школой грамматики», следование учению Марра «о едином стадиальном глоттогоническом процессе, обусловленном классовой борьбой и движением развивающегося экономического базиса общества»; но, конечно, самое главное – «тщательнейшее изучение трудов классиков марксизма-ленинизма, которые дают не только совершенно достаточные положения для разработки диалектико-материалистических установок языкознания, но целый ряд конкретных высказываний по вопросам теории языка и языковой политики»131.

Дидактические наставления Якубинского и Иванова замечательны характерным для советской пропаганды логическим предвосхищением основания (petitio principii) – доводами к идеологии, которая в объяснительном отношении объявляется заведомо «достаточной» для социальной прагматики132. Идеологическая правота предопределяет не только правоту научного дискурса, но и правоту социального действия, коль скоро они мыслятся связанными с идеологией (так, например, название газеты «Правда» автоматически делает правдой все, что в ней напечатано)133. В научно-теоретическом отношении нового здесь не много: любая концептуальная схема, положенная в основу рационального выбора, не может считаться строго последовательной, хотя бы потому, что имеет свои непроговариваемые предпосылки134. Но есть и отличие: в аргументации Якубинского и Иванова эпистемологические доводы, выраженные прецедентными понятиями идеологии (упоминанием о руководящей роли партии, классовой борьбе, задачах пролетариата), выступают в функции не только логической предпосылки, но и процедуры подразумеваемого «доказательства» (или, лучше сказать, волевого решения), призванного манифестировать предустановленную социальную практику и заранее известные выводы – о руководящей роли партии, классовой борьбе и очередных задачах пролетариата. Провозглашенная авторами «новая языковая культура» в принципиальном отношении может считаться при этом уже существующей – просто потому, что для нее изобретено соответствующее словосочетание. Схожим образом у тех же авторов строится определение того, в чем выражается «собственно пролетарская языковая культура» (или, иначе, «пролетарская языковая идеология»):

На основе нового классового сознания, нового способа освоения действительности, нового диалектико-материалистического мышления, – пролетариат как класс противопоставляет себя буржуазии в способе использования общенационального языкового материала, в обращении с этим материалом, в способе отбора из него нужных для конкретных целей фактов, в своем отношении к этим фактам и их оценке, в новом по содержанию их осмыслении, в новой их конкретизации в своей речевой практике135.