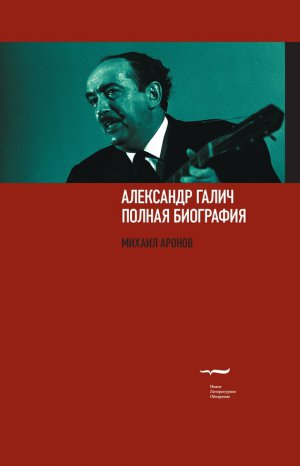

Александр Галич. Полная биография Аронов Михаил

Но продолжим цитату из воспоминаний С. Хмельницкого: «Хоть и отсутствующий, этот сын Саша как бы постоянно незримо присутствовал. О нем охотно и с гордостью рассказывали, его успехами восхищались. <…> Мне наизусть читались стихи сына Саши. Некоторые я, представьте себе, запомнил навсегда. Например, вот такие: “Я влюблен в шофершу нежно, робко. / Ей в подарок от меня коробка. / А в коробке той лежит манто вам / И стихи поэта Лермонтова. / По заборам я, голуба, лазаю, / Чтоб увидеть Вас, голубоглазую”. <…> Время от времени давалось понять, что Саша вот-вот приедет. И он в самом деле приехал, появился в родительском доме в конце 1942 или в начале 1943 года. <…> Это был высокий молодой человек, в меру упитанный и необычно для того времени выхоленный, с небольшими залысинами. Со мной он поговорил раза два или три о чем-то необязательном, приветливо и со слабо скрытым высокомерием. Терпеливо выслушал мои стихи про Врубеля и Рериха и высказал что-то сурово-патриотическое, — дескать, такое время, и как же я могу. Стихи и правда были так себе. И худо одетый мальчишка, сын знакомых его родителей, допущенный к их богатому столу, нисколько его не интересовал. У него, несомненно, были свои проблемы».

В действительности же процитированное Хмельницким стихотворение никакого отношения к Галичу не имело. Руфь Тамарина свидетельствует: «…знаю доподлинно, что пародию на нее [на шутливую песенку Михаила Светлова «За зеленым забориком / ты не можешь уснуть…». — М.А.] написал кто-то из первых выпускников Литинститута — то ли Ян Сашин, то ли Саша Раскин, пародия называлась “Шоферша”, посвящалась Нине Бать, студентке. Хотя она была старше курсом и пятью годами — тоже, мы с ней подружились и дружим по сей день, несмотря на то что нас разделяют границы и расстояния — она уже много лет живет в Риге….»[100] К тому же текст песни имеет множество вариантов, один из которых, вероятно, и стал известен Саше Гинзбургу в начале 40-х годов.

А в ноябре 1942-го вышел уже его собственный поэтический сборник «Мальчики и девочки»[101]. Скорее это был даже не сборник, а тоненькая брошюрка, отпечатанная на двенадцати листках папиросной бумаги. Туда вошло восемь стихотворений. Причем эту брошюрку, если верить мемуарам Андрея Гончарова, окончившего в 1941 году ГИТИС и ушедшего добровольцем на фронт, а после ранения ставшего режиссером фронтового театра ВТО, Саша издал за свой счет: «Денег нет. Есть нечего. Холод. Голод. Но мы, будущая 5-я фронтовая театральная бригада, все равно начинаем. Транспорт не ходит, и мы частенько остаемся ночевать в тире неподалеку от ГИТИСа. А иногда ходим в дом № 17 по Большой Бронной[102] и остаемся на ночь у моего друга Саши Галича. Там и сейчас живет его брат. <…> В Сашиной квартире бывали самые разные люди, но дело неизменно кончалось тем, что Галич читал свои стихи или садился за рояль: “И если горнист заиграет побе-е-еду… / Не жди, дорогая, не жди, дорогая, меня”. Он хорошо играл на рояле и пел эти печальные слова. В те холодные, страшные и вместе с тем счастливые дни Саша Галич издал на свои деньги сборник стихов, посвященных эстетике страдания. Никогда не бывший на фронте, он очень трудно переживал войну»[103].

На титульном листе сборника «Мальчики и девочки» стояла виза Главного управления репертуарного контроля (ГУРК) Комитета по делам искусств. О тематике этого сборника можно составить представление уже по одним названиям включенных в него стихотворений: «Куклы и солдаты», «Колыбельная», «Когда мы вернемся домой», «Вечером, после войны», «Не волнуйтесь, мамы…», «Путем войны», «Если ты остался…», «Мужество».

Стихи эти ничего особенного собой не представляют — слишком сильна в них вторичность стиля, да и содержание в целом банальное. Правда, встречаются и отдельные удачи: «Мы верим — за мглою ада / Есть неба большого синь… / Родная моя! Не надо! / Не мучай и не проси! / Молчи, / не томи, не сетуй! / Уймись, не сходи с ума! / Когда-нибудь нас к ответу / Судьба призовет сама. / И все, что рвалось на части, / Казалось последним днем, / Все горести, все напасти / Мы самым обычным счастьем / С улыбкой назовем!»

Не исключено, что именно стихи из этого, тогда еще не изданного, сборника Саша читал Анне Ахматовой, которая тогда тоже находилась в эвакуации в Ташкенте. Об этом говорит дневниковая запись Лидии Чуковской за 1 апреля 1942 года: «Вчера вечером я пошла к NN[104].

У двери я услышала чтение стихов — мужской голос — и подождала немного.

Оказалось, это читает Саша Гинзбург, актер, поэт и музыкант, друг Плучека и Штока.

Стихи “способные”. На грани между Уткинско-Луговской линией, Багрицким и какой-то собственной лирической волной. NN., как всегда, была чрезвычайно снисходительна… Послушав мальчика, она выгнала нас с Исидором Владимировичем [Штоком] и стала читать ему поэму»[105].

Чуковская отметила элементы влияния поэзии Луговского на поэтическое творчество Саши Гинзбурга, и это вполне возможно, так как знакомы они были еще с середины 1930-х годов — в «Генеральной репетиции» Галич напишет, что после смерти Багрицкого «перебывал в кружках Сельвинского, Луговского, Светлова». Однако в дружбу их отношения перерастут лишь четырнадцать лет спустя. В одном из поэтических сборников Луговского сказано, что с Галичем «Луговской близко подружился летом 1956 г. в Переделкине; Галич был одним из первых слушателей многих поэм, вошедших в окончательный вариант “Середины века”; Луговской очень доверял вкусу и мнению Галича, считался с его советами, использовал в “Дербенте” его впечатления, связанные с Северным Кавказом»[106]. Близкая дружба Галича с Луговским продлится всего один год — 5 июня 1957-го Луговского не станет. Поэму «Середина века» он писал до конца своих дней, а работать над ней начал еще в 1942 году — возможно, в ту пору он также продолжал общаться с Сашей Гинзбургом.

Во время войны Саша писал не только стихи и песни, но и многочисленные комедии и скетчи. Так, например, 3 июня 1942 года после распределения ролей в готовящемся спектакле «Бессмертный» он сообщил Александру Гладкову о замысле своей новой пьесы «Северная сказка». А 27 сентября Гладков записал в своем дневнике драматургические планы на ближайшие три месяца: «1. Советская комедия “Недотрога”. 2. Либретто музкомедии по “Давным-давно” (совм. с Гинзбургом). 3. Либретто музкомедии советской (совм. с Гинзбургом)»[107].

Под «музкомедией советской», вероятно, подразумевались «Приключения лейтенанта Лебедева», упомянутые в другой дневниковой записи Гладкова за сентябрь: «Премьера “Бессмертного” в Студии. Странный успех с привкусом провала. <…> Начало соавторства с А. Гинзбургом. Замысел “Недотроги” и “Приключения лейтенанта Лебедева”»[108].

В октябре Гладкову пришла в голову идея сделать пародийный водевиль-оперетту на свою пьесу «Давным-давно» под названием «А все-таки она женщина». Он тут же поделился этой идеей с Сашей Гинзбургом, который, как гласит запись за 18-е число, «пришел в восторг, и мы решили быстро написать вместе (он и музыку). Уже начали. Идет лихо и легко»[109]. А 2 декабря Гинзбург с Гладковым прочитали оперетту представителям Дирекции фронтовых театров, и те отозвались о ней в целом одобрительно. Но когда 25 декабря из города Полярного приехали студийцы и прослушали оперетту в исполнении авторов, то не восприняли ее всерьез — она показалась им слишком легковесной…

На семейном фронте

21 мая 1943 года у Саши и Валентины родилась дочь. Самого Саши в Москве тогда не было, и из роддома ее забирали Плучек, Арбузов и Фанни Борисовна. Когда молодой отец вернулся, то сразу же сказал: «Она должна вырасти настоящей женщиной, очаровательной и ветреной, как Шурочка из купринского “Поединка”»[110]. Поэтому девочку назвали Александрой. Однако вскоре выяснилось, что характер у ребенка не соответствует персонажу Куприна, и Шурочки из нее не вышло (по характеру на Шурочку гораздо больше походила ее мать Валентина).

Говорить дочка начала очень рано, но длинное имя «Александра» выговорить не могла — получалось «Анёка». Валентина же хотела назвать дочь Еленой, в честь своей мамы. В результате ей дали «среднее» имя — Алена[111]. А отец даже ласково называл ее «Алеша»[112].

Саша очень любил играть с дочкой, но долго проводить с ней время не мог, так как постоянно приходилось отлучаться с театром на гастроли в Мурманскую область. В 1944 году между Плучеком и остальным коллективом фронтового театра во главе с Арбузовым возник конфликт, в результате которого в соответствии со студийной этикой было решено расстаться с Плучеком, о чем ему сообщили в письме, подписанном всем коллективом. И лишь Саша Гинзбург сделал на нем приписку, что с решением не согласен. Впоследствии он скажет об этом Исаю Кузнецову: «Это была чистейшая чепуха — театр без Плучека. Арбузов все-таки не режиссер!»[113] И действительно, вскоре после ухода Плучека театр распался. С деньгами стало совсем туго, и Саша принялся писать сценарии, пьесы и скетчи, которые сначала подписывал своим настоящим именем (сохранилась афиша военного времени с анонсом комедийного скетча «Гитлериада», где стоит фамилия Александра Гинзбурга), а потом псевдонимом «Александр Гай», но все равно это не решало проблему.

У Валентины было мало предложений по работе в театре, к тому же она хотела самостоятельной жизни — ей надоело жить с Сашиной мамой (вся семья жила в доме Фанни Борисовны на Малой Бронной). Поэтому в начале марта 1945-го она приняла приглашение Иркутского драмтеатра и уехала в Иркутск, предварительно договорившись с Сашей, что он вместе с дочерью тоже вскоре туда приедет, так как ему обещали должность заведующего литературной частью театра. Пока же он продолжал писать жене письма, а она высылала ему из Сибири деньги, так как первое время его сценарии и пьесы шли туго и была постоянная нервотрепка с цензурой. Например, 16 марта он пишет жене: «Я работаю и работаю! Сегодня в два часа буду читать в Центральном детском второй и третий акт [пьесы «Улица мальчиков»], а затем сажусь за окончательную редакцию!»[114] 1 апреля с удовлетворением констатирует: «Вчера читал в Детском театре — худсовету, два акта начисто и третий вчерне. Пока все как будто благополучно! Сейчас дочищу третий и сдам пьесу на Союздетфильм: там они очень горячо взялись за дело — звонят ежедневно, и вообще проявляют дикую активность». 5 апреля сообщает: «Позавчера кончил пьесу и отдал ее на машинку, но отдыхать не придется, звонят с Союздетфильма, там производится верстка плана 1945 года, и они включают моих “Мальчиков”, так что надо срочно садиться за сценарий». 19 апреля пишет о своем подвешенном состоянии: «Пока еще не работаю — ибо длится период ожидания, и я не знаю, за что браться сначала — за сценарий или за правку “Северной [сказки]” — для Ермоловцев. В Детском сейчас выпускают премьеру, и поэтому им тоже пока не до меня. В общем все-таки кисло. <…> По вечерам или сижу дома, или хожу в консерваторию». 22 апреля настроение заметно улучшается: «Во вторник я читаю на худсовете в Ермоловском театре “Северную сказку”, в среду худсовет на Союздетфильме и встреча в ТЮЗе по поводу “Чудес”, а в конце недели в Центральном Детском читка “Улицы мальчиков”. Дай-то бог! <…> Вчера я был во вновь открытой коммерческой бане! Это полный восторг. Бассейн, ванны, души, пиво и прочее! Я дал себе слово, не реже раза в неделю посещать сие райское заведение». А 7 мая снова жалуется: «…у меня все еще длится совершенно идиотский период ожидания, от которого я устал больше, чем от работы. Лежат четыре работы, все четыре находятся в стадии разрешения, а я хожу около и злюсь. В Москве настроение радостное. Имели затмение, а сегодня прошел слух, что будет объявлено о полной капитуляции Германии».

Весной 1945 года Саша Гинзбург знакомится со своей будущей второй женой Ангелиной, с которой ему суждено прожить до конца своих дней. Друзья (с легкой руки комика Владимира Лепко) прозвали ее «Фанера Милосская», поскольку, несмотря на свою красоту, она была очень худой, а сам Галич называл ее Нюшей или Нюшкой.

Отец Ангелины, полковник Николай Иванович Прохоров, происходил из семьи бедных крестьян, но дослужился до звания политкомиссара Красной армии, а двоюродной тетей ее мамы Галины Александровны была известная монахиня, мать Мария (в девичестве Елизавета Юрьевна Пиленко, чей первый муж принадлежал к старинному русскому дворянскому роду Кузьминых-Караваевых), которая была безответно влюблена в Александра Блока, и тот посвятил ей в 1908 году стихотворение «Когда Вы стоите на моем пути, / Такая живая, такая красивая…»

Говорят, что в начале 1920-х годов, после Гражданской войны, красным командирам было приказано жениться на дворянских дочках для повышения своего интеллектуального уровня — «чтобы на пианино играли, язык и этикет знали». И вот тогда Галина Александровна познакомилась с красным командиром Николаем Прохоровым, который увез ее из родительского поместья в город Васильсурск (что на границе Нижегородской области и республики Марий Эл) и таким образом спас от голодной смерти. А 25 февраля 1921 года у них родилась дочь Ангелина[115]. Ее род по материнской линии происходил от последней династии византийских императоров Палеологов, а по отцовской — «от простых мужиков».

По описанию дочери Галича Алены Архангельской, Ангелина «внешностью пошла в дворянку-маму: очень красивая, стройная, всегда с очень короткой стрижкой, у нее было узенькое аристократическое, как у английской леди, лицо, огромные голубые, прозрачные глаза. <…> А от папы она унаследовала взрывной, крепкий и простонародный характер. Могла и матом трехэтажным обложить запросто. По-командирски. Характер очень жесткий — именно такой, какой был нужен отцу…»[116].

Помимо того, по словам Алены, поскольку ее отец был совершенно «непробивным» и непрактичным, Ангелина все делала за него: звонила по телефону, ездила в редакции и договаривалась на «Мосфильме».

До встречи с Сашей Гинзбургом Ангелина уже успела выйти замуж за ординарца своего отца по фамилии Шекрот, у которого за плечами было медицинское образование. От этого брака в 1942 году у них родилась дочь Галя. Но в самом начале войны муж пропал без вести, а отец ушел на фронт, и Ангелина с мамой и дочерью эвакуировалась в Чистополь. Через полтора года она вернулась в Москву, а в 45-м в ее жизни возник Галич — их познакомил сокурсник Юрия Нагибина по ВГИКу.

Сашины знакомые говорили, что у него были две жены, и обе красотки: первая красавица — земная, вторая — небесная[117]. «Небесная» красота Ангелины потрясла и композитора Николая Каретникова: «Увидев ее в первый раз, я просто сел в угол и смотрел, не отрываясь, часа три. До сих пор уверен, что она была самой красивой женщиной, которую я видел в жизни, на сцене или на экране»[118].

В отличие от Валентины, которая не собиралась жертвовать собой ради мужа, Ангелина, закончив летом 45-го сценарный факультет ВГИКа (она написала сценарий о знаменитом русском металлурге Михаиле Курако) и поработав какое-то время референтом министра кинематографии И. Г. Большакова[119], оставила творческую карьеру и полностью посвятила себя Саше Гинзбургу, ставшему вскоре Александром Галичем. Сам он потом говорил: «Нюша для меня — и жена, и любовница, и нянька — всё вместе»[120]. Да и Ангелина, сравнивая себя с предыдущей женой Галича Валентиной, твердо была уверена: «Я — вечность, она — мгновение»[121].

Лишь один-единственный раз за свою жизнь Ангелина написала пьесу. «Позвала 5–6 человек послушать, — вспоминает телеведущая Галина Шергова. — Все сидели молча потрясенные: пьеса была необыкновенно талантлива. Хотя, конечно, “непроходима”.

Я спросила ее:

— Зачем же ты писала? Ведь советская сцена такое никогда не примет.

Сразу она не ответила и только наедине сказала мне:

— Я должна была доказать Саше, что могу.

Пьеса, написанная для одного человека, вероятно, не сохранилась. Кому нужно сберегать безвестное наследие?..»[122]

В свою очередь, Галич весной 45-го года, встретившись с Ангелиной и влюбившись в нее, по его собственным словам, «покончил навсегда с опостылевшим актерством и решил заняться драматургией»[123]. А вскоре родился замысел одной из лучших его пьес, которая уже через год была закончена.

«Матросская тишина»

Главными действующими лицами в этой пьесе являются старый еврей Абрам Шварц и его сын Додик (Давид), проживающие в украинском городе Тульчин. В самом начале пьесы Шварц-старший предстает болтливым, навязчивым и жуликоватым заведующим складом, но вместе с тем добрым человеком и очень любящим своего сына. Он мечтает сделать его великим скрипачом, и поэтому вскоре Давид уезжает в Москву, где поступает в консерваторию и побеждает в конкурсе.

(Несомненно, Давид является авторским alter ego. В начале пьесы ему 12 лет, и он уже играет на скрипке. А 14-летний Саша Гинзбург также примерял к себе образ скрипача в стихотворении 1933 года «Скрипка». Далее следовала роль молодого пианиста Славина в спектакле фронтового театра «Бессмертный», поставленном в 1942 году. И вот теперь — скрипач Давид Шварц, тоже студент консерватории, как и Славин. К началу войны Давид становится лауреатом Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, а в 1968 году Александр Галич станет первым лауреатом Всесоюзного слета бардов в Новосибирске. Ситуация повторится до мельчайших деталей.)

В какой-то момент Абрам Шварц решает начать честную жизнь: «Мы крутились и комбинировали, крутились и комбинировали, а потом я сказал — хватит!.. Кого мы обманываем? Самих себя!»

Когда началась война, Давид ушел на фронт, а его отец остался в Тульчине. В 1943 году туда пришли немцы, собрали всех евреев в гетто и повезли на расстрел. Среди них был и Абрам Шварц. Узнав в одном из полицаев своего бывшего знакомого Филимонова (поменявшего с приходом немцев фамилию на «фон Филимон»), он разбил скрипку своего сына о голову этого человека, после чего тут же был расстрелян. Через год в Тульчин пришла Красная армия вместе со старшим лейтенантом Давидом Шварцем и освободила город от немцев. Однако в ходе боев Давид получил два тяжелейших ранения и был помещен в специальный «кригеровский» вагон санитарного поезда, направлявшегося на Запад. В бреду к нему приходит расстрелянный отец, и между ними происходит диалог — несомненно, самая сильная сцена во всей пьесе. Отец рассказывает сыну, какие события предшествовали его расстрелу, а потом передает слово Давиду, и тот рассказывает, как они взяли Тульчин и освободили его от немцев.

Разговор Давида с отцом в санитарном поезде завершается тем, что образ отца исчезает и Давид приходит в себя, но ненадолго: вскоре он умирает от ран. Такой была концовка пьесы в редакции 1946 года.

Стоит заметить, что ранее уже погибли два других Сашиных героя — Аркадий Бурмин в «Парне из нашего города» и пианист Славин в «Бессмертном». Да и самого Галича через тридцать с лишним лет также ожидает трагическая смерть.

Школьный товарищ Галича, режиссер Андрей Гончаров, поставивший спектакль «Закат» по Бабелю, вспоминал, что «в студенческие годы <…> мы с моим другом Сашей Гинзбургом (будущим Галичем) зачитывались прозой Бабеля. Наша влюбленность в этого автора была столь велика, что его влияние я просто физически ощущаю в пьесе Галича “Матросская тишина”»[124].

Но не это было главным в пьесе, а ярко выраженная еврейская тематика, которая никак не вписывалась в сталинский интерьер, тем более что уже скоро должна была начаться кампания против «безродных космополитов».

Поэтому когда в 1946 году несколько театров пытались поставить «Матросскую тишину», всякий раз следовал цензурный запрет. Тогда Галич начал читать пьесу по домам: читал у режиссера Марка Донского, потом у своего друга Юрия Нагибина. Последний справедливо заметил, что пьеса «по тем временам была опаснее вольнолюбивой гитары поры оттепели и застоя. Саша понимал это и хладнокровно шел читать в любое сборище, где его готовы были слушать. Аня восхищалась его бесстрашием, сама трусила, но не до омрачения. Она приучалась “жить с молнией”»[125].

Вместе с тем Галич на тот момент придерживался идеи ассимиляции советских евреев, считая ее оптимальным решением еврейского вопроса. Поэтому он выдал за Давида русскую девушку Таню; красавицу Машу Филимонову (сестру полицая Филимонова) — за Наума; а Хану, влюбленную в Давида, отправил на Дальний Восток, где она вышла замуж за капитана Скоробогатенко. По той же причине и сам он дважды женился на русских женщинах.

Еще до того, как Галич начал писать эту пьесу, он впервые столкнулся с проявлениями государственного антисемитизма. По окончании войны он решил получить законченное высшее образование, но уже не театральное, а какое-нибудь ярко выраженное гуманитарное и специальное. Узнав, что в Москве недавно открылась Высшая дипломатическая школа при Наркомате иностранных дел, и полагая, что с театральным образованием за плечами, а также с некоторым знанием английского и немецкого языков он может претендовать на поступление в эту школу, Галич пришел туда и спросил секретаршу, может ли он подать заявление. Секретарша, внимательно посмотрев на него, сказала: «Нет, вы не можете подать заявление». — «Почему?» — поинтересовался Галич. «Потому что лиц вашей национальности мы вообще в эту школу принимать не будем. Есть указание»[126].

Тогда Галич просто не понял, о чем идет речь, но, когда сообщил об этом Ангелине и своим друзьям, те тоже ничего не смогли объяснить. И лишь намного позже, рассказывая в своих воспоминаниях об антисемитизме советских чиновников, с которыми к тому времени он уже неоднократно столкнется, Галич напишет, что «не может быть естественной и нормальной ассимиляция в той среде, которая больше всего на свете, всеми своими помыслами, узаконениями и инструкциями — этой ассимиляции не хочет и не допустит» («Генеральная репетиция»).

Однако львиную долю иллюзий в отношении советского строя Галич к тому времени уже утратил — за какие-то несколько лет его мировоззрение изменилось кардинально: в «Матросской тишине» не только отсутствуют прославления коммунизма, но даже просматривается явная ирония по отношению к соответствующим реалиям. Даже само название «Матросская тишина» Галич заимствовал от знаменитой тюрьмы, которая как раз и возникла в 1945 году, когда он начал писать свою пьесу (это название как бы символизирует собой всю советскую действительность). Так же называлась и улица, на которой расположена эта тюрьма: между улицами Стромынкой и Николаева.

Разберем некоторые эпизоды пьесы.

Во время беседы в студенческом общежитии в Москве, где живет Давид Шварц, секретарь партийного бюро консерватории 40-летний Иван Кузьмич Чернышев произносит фразу, которая по сути является моральной характеристикой большинства членов КПСС: «Видишь ли, Давид, я семнадцать лет в партии. И я привык верить: все, что делала партия, все, что она делает, все, что она будет делать, — все это единственно разумно и единственно справедливо. И если когда-нибудь я усомнюсь в этом — то, наверно, пущу себе пулю в лоб!»

Далее в разговоре следует очень показательная сцена (напомним — действие во втором акте пьесы происходит в 1937 году):

Шварц. (Внезапно нахмурился.) И потом, у меня есть еще одно дело… Вы понимаете, дети мои, посадили Мейера Вольфа!

Хана. Дядю Мейера? За что?

Шварц. Деточка моя, кто это может знать? «За что?» — это самый бессмысленный в жизни вопрос! (Обернулся.) Понимаете, товарищ Чернышев, этот Вольф — одинокий, больной человек… Ну, и мы собрались — несколько его друзей — и написали письмо на имя заместителя народного комиссара товарища Белогуба Петра Александровича… Так вот, вы не знаете — куда мне отнести это письмо?

Чернышев (сухо). Не знаю. Пройдите на площадь Дзержинского — там вам скажут.

Шварц (записал в книжечку). На площадь имени товарища Дзержинского? Так, спасибо! (Усмехнулся.) Вам не кажется, что было бы лучше, если бы площадь называлась именем товарища Белогуба, а наше письмо прочел бы товарищ Дзержинский?!

С высоты нынешнего времени наивные надежды старика Шварца на справедливость первого руководителя ВЧК и одного из главных идеологов красного террора Дзержинского могут вызывать лишь грустную улыбку.