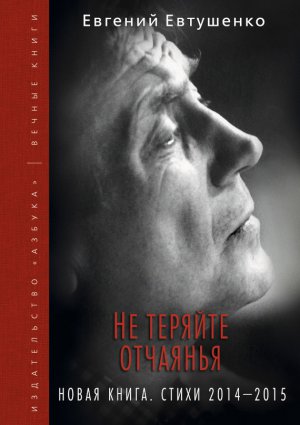

Не теряйте отчаянья. Новая книга. Стихи 2014–2015 гг. Евтушенко Евгений

© Е. Евтушенко, 2015

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

«Ты напрасно на мать разобиделся…»

- Ты напрасно на мать разобиделся,

- Левушка-Гумилевушка…

- С нею встретясь на небе,

- прости ее,

- благослови.

- Как же не понимала

- твоя золотая головушка

- то, что если мы все по колено в крови,

- то спасенье в любви.

- В коммуналке,

- где ныне музей петербургский Ахматовой,

- твоей ревности жар,

- что вполне обьясним,

- к человеку, который тебе не отец,

- тебя, Левушка, знобко охватывал,

- но вы схвачены были, как будто сообщники, с ним.

- И расслышал и ты,

- и дотошные энкавэдэшники,

- наглый стук чьих сапог коммуналку шатнул,

- вместо: «Вы не теряйте надежд» –

- когда не было ни надеждинки,

- «Не теряйте отчаянья!» –

- Пунин Ахматовой нежно шепнул.

- И казалось, что все уже с ними окончено

- и, как Блок предсказал,

- что никто не вернется назад,

- и, забившись в уборную,

- Пунина дочка выглядывала в окошечко,

- когда их уводили по лестнице в дантовский ад.

- А в дверях,

- не теряя в униженности величавости,

- встала Анна Андреевна,

- окаменев,

- научившаяся

- так бесслезно отчаиваться,

- чтоб себе не позволить

- ни слабость,

- ни гнев.

- Ей везло на несчастья…

- Она их притягивала.

- Стала жизнь одиночкой

- в такой многокамерной нашей стране.

- Но прощальная фраза

- пульсировала и вздрагивала:

- «Не теряйте отчаянья!» –

- и повторялась во сне.

- Есть надежды,

- какие приравнены к выгодам.

- Счастье скользкое – быть

- оправдавшим надежды свои подлецом.

- Но отчаянье, ставшее мужеством,

- может стать выходом,

- благороднейшим выходом,

- а не концом.

Написано после посещения петербургского Музея Анны Ахматовой, находящегося в бывшей коммуналке, где Анна Андреевна жила в гражданском браке с историком-искусствоведом Н. Н. Пуниным (1888–1953), куда временами приезжал ее сын Л. Гумилев (1912–1992).

В университетском киноклассе

- Двадцать лет я в Оклахоме, в Талсе,

- словно в неоконченном бою,

- будто бы один в живых остался,

- Эльбы братский дух преподаю.

- Я люблю моих американцев,

- чьи солдаты-дедушки тогда

- с русскими не стали пререкаться,

- и война была на всех одна.

- Как они на лодках с водкой в глотках

- обнимались, видел я в кино,

- при регулировщицах-красотках,

- их и наших, что не все ль равно.

- Дина Дурбин пела о Победе

- и была у стольких на значках.

- «Едут леди на велосипеде»,

- распевая, я по ней зачах.

- Вжились вместе Рузвельт, Черчилль, Сталин

- и де Голль, как бурлаки, в их роль.

- Чаплином и Теркиным был свален

- Гитлер – разгероенный герой.

- Все фашисты носом ткнулись слепо

- в геббельсовский пепел заодно.

- Сент-Экзюпери разил их с неба,

- а Хемингуэй пускал на дно.

- Вот какое удалось кино!

- Правда, все мы сделали полдела –

- почему? Понять я не могу,

- а потом война опять сдурела,

- превратясь в холодную каргу.

- Я учу всех не иметь с ней дела,

- как не верить общему врагу.

- Но о мире фразы, фразы, фразы,

- обещая вроде благодать,

- превращаться стали в дроны, в базы,

- а сквозь них сердец не увидать.

- Не шестидесятники-поэты,

- а за лицемером лицемер

- объявили собственной победой

- роковой развал СССР.

- Разве ты, искусство, разучилось

- нас объединять? Я не пойму,

- как в стране Шевченко приключилось

- с пушкинской страной вести войну?

- Вкрадчивая Третья мировая

- на земле измученной идет,

- но не устает, нас примиряя,

- пырьевский князь Мышкин, «идиот».

- Если б «идиоты» все такие

- были бы, мир стал бы исцелим,

- были б в дружбе и Луганск, и Киев,

- даже Газа и Иерусалим.

- Как сплотились воры и воришки

- в мафии, где жизни на кону,

- и как слиплись войны и войнишки

- в третью лицемерную войну!

- Помню – вместе с жертвами сгорая,

- небоскреб пронзя в конце концов,

- полетел к обещанному раю

- самолет джихадовских слепцов.

- И по той преступной страшной трассе

- до сих пор, почти полузабыт,

- во французском фильме[1], в киноклассе

- он сквозь наши ребра все летит.

- Но я, слава Богу, был свидетель,

- как, прокляв тот день календаря,

- встали в ряд арабские студенты,

- жертвам взрывов кровь свою даря.

- Ненависть я с детства ненавижу.

- Я люблю тебя, мой кинокласс,

- и, надеюсь, будущее вижу

- в глубине твоих беззлобных глаз.

- Отрезают головы ножами.

- Без голов о чем поговорим?

- А потом – лишь кнопочку нажали,

- да и меньше племенем одним.

- Ну а человеческое племя –

- неужели нам не до того?

- Неужели атомное пламя

- выжжет окончательно его?

- Может быть, кому-то снится слава

- здесь, на этой лучшей из планет,

- доктора нацистского Стрейнджлава?[2]

- Обещаю – в нашем классе – нет.

- Не бомбят младенцев бомбовозы

- в классе нерехнувшемся моем.

- Лошадь тянет Сталина под слезы

- лишь о трупах Трубной – не о нем[3].

- Здесь так любят о холодном лете

- прошкинский, пожалуй, лучший фильм[4]

- дети Чили и Анголы дети,

- парагвайка, чероки[5] и финн…

- Плакали ковбоистые янки,

- что Папанов уркой был убит.

- И не будет в сердце китаянки

- никогда Приемыхов забыт.

- Жаль, что запоздало Мордюковой

- выразил ковбой за «Комиссар»

- благодарность дедовской подковой –

- этот фильм – он стольких потрясал.

- Вот что написала поэтесса,

- и представьте, что из США:

- «Думала над фильм „Unfinished пьеса“[6]…

- У меня теперь другой душа…»

- И в письме Самойловой Татьяне,

- веря, что она еще жива,

- фото мужа, павшего в Афгане,

- принесла талсанская вдова.

- Разве землю мало истерзали?

- Кинокласс – особая страна.

- Войнообожателей нет в зале.

- В зале все твои враги, война.

Самое главное сейчас – остановить кровь. Все идеологии, вместе взятые, не стоят и одной человеческой жизни[9]

Много лет назад после дня рождения Роберта Кеннеди один из его гостей предложил мне свою машину, чтобы добраться до Вашингтона. Было уже за полночь, и я спешил на свидание в ночной ресторан. Собеседник представился секретарем Макнамара. В английском языке нет склонений, и я решил, что передо мной секретарь министра обороны США. Шел 1966 год, в полном разгаре война во Вьетнаме, но она была настолько непопулярна в мире, что когда венецианские гондольеры приняли меня за американца, то отказались брать на борт не только меня, но и мою спутницу. Я напел им несколько куплетов из любимой итальянскими антифашистами-партизанами песни «Выходила на берег Катюша», и они, поняв, что я русский, посадили нас в гондолу бесплатно, еще и вином угостили.

В то время 27 университетов Америки пригласили меня для поэтического турне. Президент Линдон Джонсон, узнав, что я в США, через своего помощника позвал меня в Белый дом. Мне было бы, безусловно, интересно поговорить с американским президентом, да еще и с глазу на глаз, но я ответил ему честно в своем письме, что Союз американских студентов, который составлял мое расписание и всячески поддерживал антивоенные демонстрации, неправильно бы это понял, и выразил президенту вежливое сожаление. Посол СССР Анатолий Добрынин очень хотел, чтобы я встретился с Джонсоном, но я стоял на своем: не сейчас. Это было время эскалации конфликта и усиления бомбежек во Вьетнаме.

Человека, показавшегося мне секретарем Макнамары, я как бы в шутку спросил: «А это правда, что ваш босс такой уж крокодил войны, как его недавно изобразила левая хипповая газета в Сохо?» Он понял мою ошибку, но ему хватило чувства юмора, чтобы ответить со вздохом: «Этот крокодил, к сожалению, не мой босс, а я сам». Разумеется, после этого мы разговорились всерьез, и, зная, что я не какой-то желтый журналистик, а известный поэт, друг Роберта Фроста, Артура Миллера, Джона Стейнбека, Билла Стайрона, он мне сказал очень грустно и исповедально: «Это вам покажется странным, но, наверное, никто в мире так не ненавидит эту вьетнамскую войну, как я. И я бы много отдал, чтобы ее остановить. Но большая война – как локомотив, движущийся по инерции: вы нажимаете на тормоз, а состав еще долго едет по живому…» Кстати, много лет спустя Макнамара летел через Москву из Вьетнама, куда приезжал вместе с документальным фильмом о Вьетнаме, со своими горькими и честными комментариями. Может быть, он кому-то и показался двуликим Янусом, но я свидетельствую, защищая его честь, что он и тогда, будучи министром обороны США, говорил то же самое, а остановить локомотив не смог. А мы обязаны это сделать, иначе зачем же так называемое перемирие? Все те, кто его нарушает, должны быть объявлены военными преступниками.

Сколько же времени понадобится, чтобы остановить войну? Чем дальше, тем труднее это сделать. Я не хочу обращаться к тем, кто получает удовольствие и заработок мясников от многих войн, которые идут сейчас на планете, в том числе от одной из самых нелепейших и непростительнейших войн за всю историю человечества: народа Шевченко с народом Пушкина. Я заклинаю этими двумя именами всех тех, кто все-таки понимает, что неизбежно настанет день, когда нам всем придется покаяться в том, что сейчас происходит. Не надо только торговаться, кто первый начал, кто больше наубивал.

Неужели вы хотите, чтобы украинско-русская вражда превратилась в то, во что превратились бесконечные израильско-арабские взаимоубийства? А в моих классах поэзии и киноклассе молодые арабы и молодые американские евреи братались после взрывов двух небоскребов-близнецов и стояли в очереди, чтобы сдать донорскую кровь жертвам этого чудовищного теракта.

В одной стране третьего мира мое имя без моего разрешения поставили под письмом в защиту детей Газы, и я сказал твердо и ясно: «Подпишу такое письмо только тогда, когда рядом вы мне дадите подписать письмо в защиту и еврейских детей». Слава богу, они, кажется, поняли это и извинились передо мной. Это не беспринципность – это должно стать общим принципом человечества. Иного спасения нет и не будет.

Священник Михаил Моргулис, много делающий для того, чтобы остановить кровь, где бы она ни текла, рассказал мне, как убили Людмилу Прохорову, врача детского интерната, где воспитываются жертвы врожденного ВИЧ мал мала меньше. Она шла после работы домой, еле держась на ногах. Мимо летел джип, из него полоснула автоматная очередь. Миша рассказывал о ней как о святой женщине. Наповал, ни за что ни про что. Я спрашиваю его: «Кто?» Он: «Такая скорость была, что разобрать нельзя, да и маска». – «За что? Зачем?» – спросил я. «Да чтоб другим было страшно, Женя…»

Это пьянство, так называемое пьянство крови, когда люди начинают сходить с ума, может быть, от чувства мщения, а потом и от озверения… Даже когда-то хорошие люди теряют разум.

Чем я могу еще помочь? Только молиться Богу, что я и делаю. Но я молюсь стихами, обращаясь и к людям. Ведь я могу давать оценку событиям только как человек, но каждый политик прежде всего тоже должен быть человеком. Я написал тетраптих, посвященный событиям в Украине. Я и к государству обратился в первой части: Государство, будь человеком. Две другие называются «Почти сон» и «Оплакиваемый самолет». Этими произведениями я сделал то, чего не делал ни один человек, близкий к Украине. Я призвал своих друзей-писателей тоже высказаться, потому что в моих стихах написано все, что думаю. Не люблю хвалить свою поэзию, но фабула прозрачная совершенно. Был такой случай, когда украинцы в Крыму шли на свою базу и встретили вот этих, так сказать, людей в зеленой форме. И ведь они как-то нашли друг с другом общий язык. «Почти сон» – об этом. И мое новое стихотворение «Медсестра из Макеевки». В нем полностью соблюдена презумпция невиновности – я не обвиняю ни одну из сторон отдельно, ведь главный преступник – сама война. Поэт Иван Елагин, мой друг-киевлянин, был мужем поэтессы – автора первого стихотворения «Бабий Яр», сочиненного в 1941м, Ольги Анстей. Он написал великие предупреждающие строки: «Кто не убьет войну, того убьет война». Если мы не убьем эту войну в наших сердцах, она убьет всех нас.

Подписание договора о перемирии – единственный правильный шаг сегодня. Самое главное сейчас – остановить кровь. Все идеологии, вместе взятые, не стоят и одной человеческой жизни.

Любящий Россию и Украину

Евгений Евтушенко

Государство, будь человеком!

- Нянька предков моих – Украина,

- во Днепре окрестившая Русь,

- неужели ты будешь руина?

- Я боюсь за тебя и молюсь.

- Невидимками на Майдане

- вместе – Пушкин, Брюллов, мы стоим.

- Здесь прижались к народу мы втайне,

- как давно и навеки к своим.

- И трагическая эпопея,

- словно призрак гражданской войны,

- эта киевская Помпея,

- где все стали друг другу «воны».

- Здесь идут, как на стенку стенка,

- брат на брата, а сын на отца.

- Вы, Шевченко и Лина Костенко,

- помирите их всех до конца!

- Что за ненависть, что за ярость

- и с одной, и с другой стороны!

- Разве мало вам Бабьего Яра

- и вам надо друг с другом войны?

- Ты еще расцветешь, Украина,

- расцелуешь земли своей ком.

- Как родных, ты обнимешь раввина

- с православным священником.

- Государство, будь человеком!

- Примири всех других, а не мсти.

- Над амбициями, над веком

- встань и всем, вместе с Юлей, прости.

- Всем Европой нам стать удастся.

- Это на Небесах решено.

- Но задумайся, государство, –

- а ты разве ни в чем не грешно?

Почти сон

- Это был почти сон, но навек он спасен.

- Нам его показал телевизор.

- По степи шла одна из солдатских колонн,

- безоружна, похожа на вызов.

- Что за чувства солдат на опасность вели,

- хотя сами того не хотели?

- Но знамена в руках, не касаясь земли,

- что-то тайное им шелестели.

- Эти парни, прицелы сумев отвести,

- не дождавшись вас всех, дипломаты,

- преподали вам, как себя надо вести,

- заморозив в руках автоматы.

- И о чем-то важней всех команд войсковых

- под солдатских шагов перестуки,

- осторожно застыв на крючках спусковых,

- в первый раз призадумались руки.

- О история, хоть на мгновенье замри!

- И ты замерла. Ты застопорила.

- Слава Богу, услышала из-под земли:

- «Не стреляйте!» – приказ Севастополя.

- Вся политика меньше, чем жизни детей.

- Но когда жить сумеем, когда же –

- без продажи оружья –

- продажи смертей,

- чьей-то совести самопродажи?

- И услышим ли мы в день прозрения свой

- тишину,

- слезы счастья не спрятав,

- как беззвучный расстрел всех неначатых

- войн

- из невыстреливших автоматов?!

Оплакиваемый самолет

- В судьбе малайзийского самолета

- виновен не кто-то отдельный, а что-то.

- Оно безымянно везде расползлось –

- отчаянье, бедность, изгойство и злость.

- Как будто бы разума поврежденье,

- народы охватывает «овражденье»,

- привыкли все кажущиеся друзья,

- что жить без подслушиванья нельзя.

- Так повелось, что других среди паники

- вечно винят притворные паиньки.

- Есть человеческих жизней утраты?

- Паинек нет. Все во всем виноваты.

- Пушкин, Шевченко с Уитменом вместе

- нас призывают к братству и чести,

- тень непрощающая Толстого,

- невсепрощающая – Христова.

- Ведь не была бы душа и Христа

- при всепрощенчестве так чиста!

- А во Вьетнаме разбомбленный Будда

- от самолетного каждого гуда

- вздрагивает и смотрит оттуда,

- где изо лжи выползает война.

- Он-то уж знает, что значит она.

- Хватит друг в друга пальцами тыкать,

- минам – в планете истыканной тикать.

- Все-таки мы не в Средневековье.

- И останавливание крови

- нужно немедля, но не сгоряча

- и от политика, и от врача.

- Задумайтесь, Кремль с Вашингтоном

- и Принстоном,

- о шаре земном, нам до боли единственном,

- А вдруг и его «овражденье» собьет,

- как этот оплакиваемый самолет?

- Но некому будет оплакать его,

- поскольку вокруг никого, ничего.

- И плачу я, ваш неназваный брат.

- Простите за это. И я виноват.

Медсестра из Макеевки

- Кусками схоронена я.

- Я – Прохорова Людмила.

- Из трех автоматов струя

- меня рассекла, разломила.

- Сначала меня он подшиб,

- наверно, нечаянно, что ли,

- с пьянчугами в масках их джип,

- да так, что я взвыла от боли.

- Потом они, как сгоряча,

- хотя и расчетливы были,

- назад крутанув, гогоча,

- меня хладнокровно добили.

- Машина их вроде была

- без опознавательных знаков,

- и, может, я не поняла,

- но каждый был так одинаков.

- Лицо мне замазав золой,

- накрыли какою-то рванью,

- и, может, был умысел злой

- лишь только в самом добиваньи.

- Конечно, на то и война,

- что столько в ней все же оплошно,

- но мудрость немногим дана,

- чтоб не убивать не нарочно.

- Я все-таки медсестра

- с детишками в интернате,

- но стольких из них не спасла –

- СПИД въелся в их каждую матерь.

- За что убивают детей

- родительские болезни –

- дарители стольких смертей,

- когда они в тельца их влезли?

- А что же такое война,

- как не эпидемия тоже?

- Со знаками смерти она

- у шара земного по коже.

- За что убивают людей

- от зависти или от злобы –

- как влезшие тайно микробы,

- ведь каждый из нас не злодей.

- Что больше – «за что?» или «кто?».

- Всех надо найти – кто убийцы

- двух Кеннеди, надо добиться,

- чтоб вскрылись все «кто?» и «за что?».

- Я, в общем-то, немолода.

- мне было уж тридцать четыре.

- В любви не везло мне всегда

- и вдруг повезло в этом мире.

- Нашла сразу столько детей,

- как будто родив их всех сразу,

- в семье обретенной своей,

- взрастила их новую расу.

- В ней Кремль дому Белому друг,

- и сдерживают свой норов,

- и нету националюг,

- гулагов и голодоморов.

- А смирной OK’еевки

- из нашей Макеевки

- не выйдет. Не взять на испуг.

- И здесь в гарри-поттерском сне

- любая девчушка и мальчик

- в подарок придумали мне

- украинско-русское «Мамчик!».

- Над Эльбой солдатский костер

- пора разводить, ветераны.

- В правительства – медсестер

- пускай приглашают все страны.

- Война – это мнимый доход.

- Жизнь – высшая ценность святая

- и станций Зима, и Дакот,

- Макеевки и Китая.

- Политики – дети любви,

- про это забывшие дети.

- Политика, останови

- все войны в нам данном столетьи!

- Что мертвым – молчать да молчать?

- Не хочет никто быть забытым.

- Но дайте хоть нам домечтать,

- ни за што ни про што убитым!

«Низачтошеньки, никогдашеньки…»

- Низачтошеньки, никогдашеньки

- не забуду я никогда

- третьеклассницы Рютиной Дашеньки,

- самой первой сказавшей мне «Да».

- Я спросил не по имени-отчеству,

- а совсем по-простецки:

- «Даш,

- силы нету, как есть мне хочется…

- Ты чего-нибудь мне не дашь?!»

- «Да…» – она засмеялась, ответствуя,

- протянув, чтоб кусать на двоих

- угощение великосветское,

- так что зубы сломал я, –

- жмых.

- У кого была в жизни вишенка

- с твердой косточкою любви.

- У меня была Дашина жмышинка –

- так стихи начинались мои…

Фольклорный мотив

- Золота была косынька,

- заплетуща така,

- словно солнца полосынька, –

- ни седа волоска.

- Стала пнем бывша сосенка,

- а была высока.

- Вновь не вырастет косынька

- из седа волоска.

«В истории бессвязность мнима…»

- В истории бессвязность мнима.

- Когда ее перелистнешь,

- есть множество падений Рима

- и вавилонских башен тож.

- Пизанской башней будь. Порадуй

- тем, что вот-вот, вот-вот, вот-вот,

- но все же главное – не падай,

- вдруг интерес к тебе падет.

- Христом не стал? Не стань подобным

- Иуде… Руки предъяви,

- что не в крови, а падай добрым

- и никого не придави.

Еще фольклорный мотив

- Жизнь тащу я, как ношеньку

- тяжеленнейшую.

- Проведи со мной ноченьку,

- сгладь с меня чешую.

- Ты не радость – хворобушка.

- Я у цели, да вот

- все прошу, недотрогушка,

- хоть один целовок!

- А ведь сникшей, усталенькой,

- с горем наедине,

- ты ведь бабушкой старенькой

- так вздохнешь обо мне…

Шпинделек

- Не только в государственной машине,

- а в нас, которых Воланд подзавлек

- той страстью, чтоб квартиры бы пошире,

- из душ какой-то выпал шпинделек.

- Он что-то еще сдерживал маленько,

- а отвалился… Удержу нам нет

- от жадности, как злобного молебна,

- на этой самой лучшей из планет.

- Тот шпинделек был наш ограничитель.

- Его давно нам разыскать пора, –

- он крохотный, но все-таки учитель,

- что жадность не доводит до добра.

- Мы распоясались до ух ты, ах ты,

- аж до такой купецкой широты,

- что даже не влезают наши яхты

- в иные европейские порты.

- Давайте в себя пристальней вглядимся.

- Мне, скажем, чуждо слово «господин»,

- и вместо хвастовства всепобедимства

- свое холопство сам я победил.

- Моей победе, как девчонке в мае,

- я во дворе черемухи нарвал

- и, с краю пачки «гвоздиков» ломая,

- их у Кремля безногим раздавал.

- Нам не нужны ни Грозный, ни Малюта.

- Я чувствую, что где-то недалек

- тот умненький-разумненький малютка –

- такой необходимый шпинделек.

Работа поэта – из пахот

- Со всем, что фашизмом пахнет,

- согласия не подпишу.

- Работа поэта – из пахот.

- Я в странах всех сразу пашу.

- Меня интернетные «фобы»,

- под дых норовя сапогом,

- способные только для злобы,

- считают России врагом.

- О Нельсоне о Манделе

- в предсмертные его дни

- стихи мои так их задели,

- что гнусно о нем зазудели,

- назвав «черномазым», они.

- Но есть и другая Россия,

- поддерживающая меня,

- и мне не позволит бессилья,

- с бессовестностью не миря.

- Презрительно и сурово,

- Россия, не дорожи

- подменой свободы слова

- свободой и сплетен, и лжи.

- Пусть пахотой тяжелолирной

- ответим из всех наших сил

- отзывчивости всемирной,

- как Федор Михалыч просил.

- Пусть совести всходят зернинки,

- вытягиваясь в полный рост,

- как будто России вернинки,

- из пушкинских вечных борозд.

Марья Владимировна

- Любимая –

- это по-русски звучит как родимая.

- Но что если ссорам семейным нет в доме числа?

- За что на меня вы обиделись,

- Марья Владимировна,

- и прежняя добрая Машенька вас не спасла?..

- Любовь навсегда –

- неужели себя изжила, да и вымерла?

- А я вот без Вас не могу провести ну ни дня,

- как будто кто вынул из жизни Вас,

- Марья Владимировна,

- а если Вас нет у меня,

- значит нету меня.

- Морщины от ссор –

- они самые неизгладимые.

- А дом, переполненный ссорами,

- разве он дом?

- Давайте пойдем за потерянной Машенькой,

- Марья Владимировна,

- и уговорим нас простить,

- и домой приведем.

Лаосский лотос

- В Лаосе, в стране, где не производятся

- даже пустые бутылки,

- но, впрочем, прекрасно умеют народу стрелять

- между глаз и в затылки,

- в Лаосе, где бродят по джунглям

- бесшумные призраки страхов,

- которых здесь больше,

- чем даже оранжевых тощих монахов,

- в Лаосе, где издавна в море

- особенными ночами –

- за лотосом лотос пускают

- со вставленными свечами.

- Их ставят во имя любимых

- мальчишки во время отлива,

- а лотос продержится долго –

- с любовью все будет счастливо.

- А наш лаосенок свечу лепестками

- прикрыл так особенно,

- благоговейно.

- Глаза, как два зернышка влажных,

- посверкивали кофейно.

- А наш лаосенок

- был хитренький, словно лисенок,

- поставил наш лотос для зрителей,

- им потрясенных,

- поскольку его не могли опрокинуть ни лодки

- и ни пароходы

- и даже свеча не сгорала.

- Бывают же этакие парадоксы.

- Не только у власти –

- я и у тебя был в опале.

- Но лотос наш не утонул,

- и его лепестки не опали.

- Чуть-чуть его насмерть не смяла эпохи

- колесная лопасть,

- а он уцелел.

- Он такой заколдованный лотос.

- А волны взметает

- война необъявленная мировая,

- но только любовь это выдержит,

- уцелевая,

- как лотос лаосский, несущий святую светинку,

- готовый с подводными лодками хоть –

- к поединку.

- Любимая, мы пережили и столько и вьюг,

- и торнадос.

- А я все народы люблю –

- никакая война мне не в радость.

- И я никогда не бываю угрюмый спросонок,

- как будто я лотос,

- который возжег лаосенок.

За всех

- Сыздетства ко мне приставали,

- порой ни с того ни с сего,

- и к горлу финкарь приставляли:

- «А ты за кого?»

- «Да ни за кого!» – и меня воротило

- от мерзости стольких бессмысленных

- драк,

- поскольку ни за одногошеньки было

- базарить противно,

- и я отвечал им по дерзости так,

- порой вызывая, как драки, бессмысленный

- смех:

- «Да ни за кого-то! За всех!»

- Тогда меня били и те и другие,

- порой применяя кастеты и гири,

- раскачиваемые на ремешках.

- И приговаривали: «Зазнавала!»

- Наверно, чтоб мамка меня узнавала,

- меня оставляли в сплошных синяках.

- Конечно, порою давал я и сдачи,

- но все-таки в этом свобода удачи,

- но все-таки это мой высший успех,

- хоть били – аж шла кровавая рвота,

- за то, что я был не за их «кого-то»,

- но все-таки только за всех.

- Я враг потасовок и подтасовок,

- и всех, подменяющих дружбу тусовок,

- и все выяснюшки отверг.

- Я в стольких людях души не чаю,

- но из человечества исключаю

- любителей войн, и любителей гнета,

- любую банду, любое болото,

- где часто дно – это самый верх.

- Уж если драться – за всехное что-то

- и не за кого-то –

- за всех!

Фестиваль ковбойской поэзии в Неваде

- На колесике шпоры ковбойской

- цветок, прицепившийся к зубчику,

- а когда сам ковбой исполняет стихи,

- по Неваде разносится гром.

- Ну чего ему надо,

- почти голливудскому парню,

- везунчику,

- почему он бумагу копытит

- почти не объезженным диким пером?

- Потому что все лучшее в нас –

- это дикое и необъезженное,

- когда, словно скакун,

- может собственный сбросить мотив,

- и сидит на коне

- за спиною ковбоя поэзия,

- в спину груди ввинтив

- и руками его обхватив.

- Раскаленный песок,

- и горят от испарины лошади поры,

- и москиты вальсируют в бархатных гротах

- ноздрей,

- когда пеной с боков лошадиных

- ошпарены шпоры

- и ковбою так хочется снова стихи почитать

- поскорей.

- У девчонок из дома веселого смыты сейчас

- макияжи,

- это слезы, светясь,

- по щекам на концерте стекли.

- Вот невесты Невады,

- застенчиво выставленные не для продажи,

- и смертельно хотят за ковбоев,

- которые все-таки пишут стихи.

Контрольная

- За Пушкина как-то обиделась наша

- учительница –

- Сусанна

- Иосифовна:

- «„Капитанская дочка“ сусальна,

- как ты написал в своей буйной контрольной,

- неистовый Женя,

- не чувствуя силы такого жестокого

- выраженья?!!

- Но это была совершенно другая эпоха,

- когда не считались слезливостью слезы

- и люди не прятали горького вздоха,

- да и анекдоты еще не бывали настолько

- циничны

- и даже дуэли, хотя и кончались убийствами,

- были сценичны…»

- Я ей возразил,

- и в настырности был я не слабенький:

- «Но этот Гринев –

- с Пугачевым его не сравнить –

- слишком сладенький…

- Конечно, он был и бродяга и вор,

- а не

- сынуленька маменькин,

- видя бессмертье и в черном вороне…»

- Вздохнула Сусанна Иосифовна

- раз десятый

- по несовременному снова,

- как будто была мной обиженной мамой Гринева:

- «По-моему, Женя, ты переначитан для вашего

- класса…

- А я вот Гринева люблю.

- И прости, но с тобой не согласна.

- Наивен он был по сегодняшним меркам,

- конечно.

- Но верен он был и присяге, и даже еще

- не надеванному колечку.

- И не побоялся не поцеловать пугачевскую руку

- И выдержал, не потеряв своей чести,

- с любимой разлуку…

- Ты рвешься в поэты? Случается, их убивают.

- Великих поэтов из швабриных не бывает».

Марку Розовскому

- Мы вырастали в разгромах, разносах,

- да вот успели успеть.

- Боже, как хочется с Марком Розовским

- снова в обнимку спеть.

- Мы растеряли друг друга. Как жалко

- дружбы всех наций живой.

- Помню я польские польта вповалку

- с русскими на Моховой.

- Венгры и чехи, что нам помешало,

- в братстве себя воспитав,

- ставить на сцене земного шара,

- только без танков, – спектакль?

- Чистой, беззлобной была наша смелость –

- просто веселая злость.

- Пусть не сбылось все, чего нам хотелось,

- все-таки что-то сбылось.

«Я как-то был с красавицей-полячкой…»

- Я как-то был с красавицей-полячкой

- в окраинном театрике ночном.

- Была от предвкушения пылавшей

- она, шепнув мне: «Жди, пока начнем!»

- С актером знаменитым разведенка.

- Она влюбилась, видимо, в меня,

- во мне и в ней все было так взведенно,

- что мы изнемогали от огня.

- Он в нас ворвался, он внутри взорвался

- от соприкосновенья взгляда глаз.

- Но был спектакль, и так я волновался,

- как будто он решит судьбу сейчас.

- Тогда была варшавская цензура

- не лучше нашей. Но ее засов

- уже не мог сдержать мятежность хмуро

- после ночных двенадцати часов.

- Спектакль ночным был вовсе не случайно.

- Она вела на сцене свой урок.

- Учительницей, строгой чрезвычайно,

- она была, и взгляд был так жесток.

- Но боже мой, что сделалось с глазами,

- а были изумрудно-зелены,

- и вдруг косыми стали, и я замер –

- она была как дочь другой страны.

- И не какой-то, а Китая Мао

- и с гонором надменной чепухи,

- цитатничек краснюсенький вздымая,

- она читала русские стихи.

- И все китаеглазые поляки,

- Полтаву помня с многим заодно,

- читали в зал, где ржали все гуляки,

- как хор: «Белеет парус одино…»

- Я зла в душе не прятал многолетнего,

- откуда это вырвалось, и вдруг?

- Ну почему, за что издёв над Лермонтовым?

- Ведь никакой он власти не был друг?

- За что, сраженный пятигорским выстрелом,

- в свои – подумать! – только двадцать семь?

- За то, что русский был в той пьеске высмеян,

- хотя за первый стих в тюрягу сел?

- Она все поняла. Но опечаленно:

- «Но как же быть театру без сатир?

- Аллюзий и у вас полно с отчаянья.

- А националисты – все! Весь мир!»

- Заплакала. А я почти неистово:

- «Вот если бы когда-нибудь мы все,

- Все стали бы над-националистами,

- Стал воздух бы другой везде-везде».

- Я был всегда и в иностранок влюбчивый,

- а тут любовь, быть может, упустил.

- Но я не предал вас, Михаил Юрьевич,

- хотя у вас в глазах: «Я бы простил».

- Я проводил ее. Шел как по лезвию.

- Чуть постоял на первом этаже

- и слушал каблучки ее по лестнице,

- но было поздно – навсегда уже.

- Политика такая ведьма вредная.

- Мы все для ее козней матерьял.

- Я, на нее терявший столько времени,

- красавицу такую потерял!

- И что-то под ногами все мешается,

- а взглянешь – не игрушечный, но танк?

- И отношенья с Польшей ухудшаются,

- а может быть, могло все быть не так.

Стефану Цаневу[10] – волшебнику

- Пройдут года, не затуманив

- воспоминаний вдалеке,

- где едем – я и Стефан Цанев

- в горах, на дряхлом «москвичке».

- Дорога эта как насмешка,

- зачем нам ресторанный лоск?

- Ну хоть бы грязная кафешка,

- ну хоть бы крохотный киоск!

- И вдруг плакат, зазывно-страстный,

- мы оба им изумлены:

- «С икрой любою – черной, красной –

- за поворотом ждут блины!»

- Был Стефан в своей шутке едок:

- «Не веришь ты в советский строй?

- Там, правда, не найдешь салфеток,

- но будут там блины с икрой».

- Реальность нас чуть с ног не сбила

- сильней парижского кафе.

- И что вы думали? Все было,

- включая даже и салфе…

- Где, Стефанчик, твоя харизма?

- Всем волшебства открой!

- И преврати все в мире «измы»

- в блины с икрой, в блины с икрой!

Гале Мерецкой

- Что-то плещется, что-то мерещится,

- жизнь другая, другая страна,

- и красавица Галя Мерецкая,

- полуженщина, полуволна.

- Не какая-нибудь, а байкальская,

- ты держалась, ничья не жена,

- никому, что одна, не показывая,

- и осталась и вправду одна.

- Королева театра Иркутского,

- и когда-то, как я, молода,

- ты бывала мошкою искусана,

- а вот сплетнями никогда.

- Никогда не была ко мне грубою,

- до конца никогда не моя,

- не сказавшая из самолюбия

- мне ни разу, что любишь меня.

- За меня выйти замуж не думала –

- слишком бабник и слишком в толпе.

- Но чтоб выше взлетел я, дунула.

- Получилось. Спасибо тебе.

Элегия

- Дорогая Сухарева Аллочка,

- ты друзей и мужа выручалочка.

- И в квартире вашей так целительно

- до сих пор еще поют целинники,

- пахнущие степью и колхозами,

- вместо орхидей и роз – колосьями.

- В них вы, золотые наши Золушки,

- вырастили будущего зернышки.

- И взошел из вас, моих же дочек,

- я,

- ваш рукотворный колосочек!

- Было время, нам, детишкам, даденное.

- Под арест – за колоски украденные,

- чтоб, как сталь, мы были закаленнее

- после пару лет в исправколонии.

- Как-нибудь, ребя, не попадите в нее.

- Вот какой был путь наш в победители.

- Мы цветы совали в зубы лошади

- конника на майской Красной площади.

- Были островки в стране гулаговской,

- те, которых не отыщешь ласковей.

- Больно от уже не новой новости,

- что сейчас все меньше их становится.

- И как самолет – гигант разбившийся,

- бывший СССР лежит, не сбывшийся.

- Это что ж такое с нами деется?

- Потеряли мужество надеяться?

- Даже среди горя неутешного

- все-таки в нас теплилась надеждинка.

- И стихи мои, нам, юным, верные,

- в самом лучшем смысле эсэсэрные.

Открытое письмо Алексею Марчуку в ответ на приглашение прилететь на празднование 80го дня рождения

Алеша, к сожалению, мое преподавание и другие причины не позволяют Маше и мне прилететь. Для меня ты и Наташа – олицетворение всего лучшего, что было в моей жизни, из всех моих надежд. Многие из них не осуществились. Но осуществились мы сами, то есть не предали этих надежд и для многих остались сами живыми надеждами.

Наша жизнь – это и победа, и трагедия одновременно. Но обратись к истории, и ты поймешь, что такова была судьба всех ее лучших людей, и успокойся, и подумай – ведь ни ты, ни я не имеем права чувствовать себя несчастливыми. Нам удалось победить время, сделать его своим, подержать его в руках, обнять, и оно обняло нас.

Мы с тобой счастливущие, Леша!

Алеше Марчуку

- Надежды всегда не совсем удаются,

- с тупой безнадежностью ссорясь,

- но что-то сильнее всех войн, революций –

- любовь, милосердие, совесть.

- Себя ненадежной надеждой не тешим,

- и поздно нам стать мечтунами,

- потомки вернутся и к нашим надеждам,

- но станут ли новыми нами?

Два шкафа

- Мама книжки в шкафах разобрала,

- уезжая на фронт, чтобы петь,

- и своим драгоценным сопрано

- мне сказала: «Вот в этот – не сметь!»

- Жажда книг на войне не погасла

- в пацанах с д’Артаньяном в башках.

- Я волнистым ножом для масла

- вскрыл со «взрослыми книгами» шкаф.

- Слов «депрессия», «стресс» или «вирус»

- мы не знали, тем паче «мигрень»,

- и читать что не надо – на вырост,

- даже Драйзера, – было не лень.

- Мы, готовые биться насмерть,

- чтобы немцам был полный швах,

- из болезней всех знали лишь насморк,

- носом шмыгая в очередях.

- И, до пояса в кухне помывшись,

- в магазин, мой тогдашний лицей,

- отправлялся я с книгой под мышкой,

- в мою главную книгу – в людей.

- Чего только рука не писала

- и про Сталина, и про Марс,

- ну а после нырял в Мопассана,

- даже если насквозь я промерз.

- И в блокнотике почерком твердым

- среди всех черновичнейших фраз

- так помечено в сорок четвертом:

- «Боги жаждут. Прочитано. Франс».

- Это были великие ночи.

- В каждой – новый за хлебом поход,

- где мне нравились больше, чем очень,

- Уленшпигель и Дон Кихот.

- В детском сердце – с четвертого класса

- как начало во мне всех начал

- по ночам хладный пепел Клааса,

- затвердев, словно гнев, застучал.

- Не носивший ни разу шинели

- за свободу всю жизнь воевал.

- Я искал и нашел свою Неле,

- в несвободе любви ликовал.

- Я сегодня поменьше ликую.

- Семьи все в ежедневном аду.

- Но я знаю – другую такую

- я нигде никогда не найду.

- Я, конечно, люблю бесконечно

- всех своих сыновей пятерых,

- имена книг любимых сердечно

- завещательно им повторив.

- Мое детство не зря я отшмыгал.

- Но вы знаете, чем я убит?

- Непрочитанный «Тиль Уленшпигель»

- ни одним из детей не открыт.

Никто не знает мою тайну

- Никто не знает мою тайну,

- что я, как девушка, застенчив,

- когда я от смущенья таю

- и плачу, быстро переменчив.

- Когда я встретил вас тогда-то,

- тому назад за полстолетья,

- глаза припрятал виновато,

- стараясь вовсе не смотреть я.

- Я столько раз бродил по свету,

- соря случайными словами,

- и вот по вашему совету

- борюсь со страхом перед Вами.

- Но разрешенье – это милость,

- и некуда свой страх мне денуть,

- и что-то, видно, надломилось –

- что с разрешеньем этим делать?

- Романа или же баллады,

- увы, не приключилось с нами,

- а может, все-таки была бы

- любовь, но только лишь глазами.

Аркадий Райкин

- Вырастал я в бескрайной,

- без-райной стране

- и на адской,

- солдатской

- и детской войне,

- и еще одинокого рая –

- кина,

- исключая концерты

- Аркадия Райкина.

- Он являлся,

- меняя лицо за лицом,

- то глупцом,

- то скупцом,

- то совсем подлецом,

- но, стряхнув столько лиц,

- выходил мудрецом.

- Это было всегда в представленьи концом.

- Хоть бы раз он себя под конец поберег.

- Но гражданская речь шла всему поперек.

- Лицедей исчезал.

- Оставался пророк.

- Он пришел на Таганку,

- на мой спектакль

- про Америку,

- где все чего-то не так,

- словно это Россия наоборот.

- Беспокоил цензуру такой поворот,

- и вот-вот запретят, прохиндеи,

- вот-вот…

- Райкин вышел на сцену, и так он сказал:

- «Это все понимают – и я, и зал.

- Здесь не три минуты правды, а два,

- два часа!

- Быть спектаклю, товарищи?

- Да!»

- И такая правительственинка в нем была,

- будто только что вышел из-за стола,

- ну по меньшей мере Политбюро,

- только то, где правит не Зло, а Добро.

- И спустился он с тросточкой легкой своей

- под овации,

- этот пророк-лицедей.

- Без ухмылки паяца

- нас он смехом берег,

- над собою смеяться –

- сила, а не порок.

- И урокам его выживанья верна

- многоликая,

- будто бы Райкин,

- страна!

Фронтовики Оттепели

- Гудзенко и Луконин,

- и под землей мне верьте.

- Я – фронтовик в законе

- и даже после смерти.

- Я в детстве не был жалок.

- Не ждал подмоги свыше,

- тушитель зажигалок

- на нашей школьной крыше.

- Вы, Михаил Кульчицкий,

- когда на нас шли наци,

- вложили мне в ключицы

- способность не ломаться.

- Как гордо Костя Левин,

- хирургами изрезан,

- ничем не поколеблен,

- поскрипывал протезом.

- И даже Поженяна,

- который всех забавней,

- эпоха пожевала,

- да был не по зубам он ей!

- Без всяких подсказулек

- нас в бой звала атака,

- и мы не подскользнулись

- на деле Пастернака.

- Повадкой в пртизана весь,

- я рвался к тайнам в мире,

- и мы железный занавес

- стихами проломили.

- Ты не боялась, Белла,

- и не хваталась за голову,

- и ты не оробела

- прорваться в Горький к Сахарову.

- Мы Родины не отдали,

- став, хоть и много выпили,

- фронтовиками Оттепели,

- да заморозки выпали.

Алла Демидова

- Сталин, трубка опять дымит твоя,

- я от дыма ее задыхаюсь,

- но когда вижу Аллу Демидову,

- я гармонию слышу – не хаос.

- И, читая Берггольц и Ахматову,

- где в подвалах из прошлого выстрелы,

- она будущее высматривает,

- но вот их пораженья не высмотрела.

- Разговора с ней телефонного

- удостоился и успокоился,

- получив, как надежду от оного,

- что спасет и Россию –

- достоинство.

Жизнь свою – за други своя

- В детстве из былин услышал я:

- «Жизнь свою – за други своя».

- Я давно на свете сирота,

- тянет внутрь земная сырота.

- Ты не поддавайся, зубы стиснь.

- За кого готов отдать ты жизнь?

- Ну а кто такие други?

- Не льстецы они, не слуги

- те, кто в непроглядной вьюге

- тебе руку подадут,

- никогда не продадут.

- Те, кто вместе, те не пропадут.

- Это может быть на фронте,

- в точь по строчкам Пиндемонти –

- лучше не наполеоньте,

- все права, все счастье тут,

- если нас не предадут.

- Пиндемонте тот, какого

- элегантно и толково

- Саша Пушкин изобрел,

- чтобы царский произвол

- на поэта не был зол,

- ибо он его вкруг пальчика обвел.

- И на всех под небесами

- мы не будем злиться сами.

- Бог ведь вовсе не для зла нас произвел.

- «Жизнь свою – за други своя –

- и в последнем круге бытия», –

- Бог сказал, прикинувшийся витязем,

- из породы нерушимой вытесан,

- нас, таких несовершенных, сотворя

- и о смысле жизни говоря:

- «Жизнь свою – за други своя».

«Победа – дочь литературы русской…»

- Победа – дочь литературы русской,

- и, от врага прикрыв тебя, Москва,

- седой учитель-ополченец рухнул,

- шепча себе: «Вот счастье… Вот права…»

- И чья сержантом вспомненная строчка,

- когда не устоял он на ногах,

- к убитому прижалась, будто дочка,

- в Берлине, от Победы в двух шагах?..

Невостребованная при жизни. Сусанна Укше (1885–1945)

(Из антологии Евгения Евтушенко «Десять веков русской поэзии»)

Из лютеранской семьи. Отец – онемеченный латыш, мать – немка. При введении паспортов в начале 1930х годов Сусанна Альфонсовна, в отличие от братьев и сестры, назвалась немкой, из-за этого в конце концов и погибла. Но и правильная национальность ничего не гарантировала: сестра Наталья умерла еще в 1934 году, а младший брат Борис, конструктор, работавший с А. Н. Туполевым, был расстрелян как враг народа в 1938м.

Закончив классическую гимназию в Муроме, Сусанна Укше преподавала в ней же немецкий и французский языки. Затем снова училась, уже в Петербурге: сначала на экономиста, следом на юриста. Оба эти образования были востребованы на службе в Психоневрологическом институте, где она еще и заведовала библиотекой.

Профессор юридического факультета Михаил Андреевич Рейснер, познакомившись с Сусанной в институте, пригласил ее для занятий иностранными языками со своими детьми – Игорем и Ларисой. С Ларисой Рейснер, которая была моложе на десять лет, Сусанна подружилась и даже попала в качестве эпизодического лица в ее «Автобиографический роман». Правда, описана там свысока и снисходительно.

Обе молодые женщины были увлечены одним и тем же никак не взрослевшим юношей, беззащитным перед жизнью Алексеем Лозина-Лозинским, автором весьма изощренных стихов, – но увлечены были по-разному. Во всяком случае, Сусанна Укше на протяжении тех почти тридцати лет, которые прожила после его самоубийства, постоянно вспоминала его и в стихах, и в письмах.

Без Лозина-Лозинского Петроград для Сусанны Укше опустел, а после захвата власти большевиками и вовсе стал чужим, и она вернулась к родным в Муром. Но семейное имение было разграблено, жизнь оскудела, и мать, не выдержав унижений и произвола, застрелилась.

В стихотворных откровениях настоящего поэта нередко выговаривается больше, чем сам он знает и может объяснить. И если мы внимательно вчитаемся в неброские пейзажные стихи Сусанны Укше, написанные весной и летом 1917 года, то вздрогнем от предчувствия в них и иностранного вторжения, и Гражданской войны. Почему вдруг на ночной Мойке возникают призраки британских гренадеров, а грядущая осень покроет обвитые виноградом колонны не красным или пурпурным, а багрово-кровавым налетом? Почему травы не пожухнут, а обязательно почернеют и невеселую зиму надо будет прожить «под гнетом снегов»?

Очевидно, это Лариса Рейснер подбила подругу испытать себя в условиях военного похода. Как бы иначе Сусанна смогла попасть весной 1920 года на службу в Волжско-Каспийскую военную флотилию? Но флотилией командовал муж Ларисы – Федор Раскольников, сама Лариса была по совместительству его адъютантом, и Сусанна Укше недолго, но побывала заведующей культурно-просветительским отделом флотилии. При ней был взят город Ленкорань и захвачен белогвардейский флот в иранском порту Энзели. Этот эпизод своей жизни Сусанна вспоминала с ужасом, хотя ее на операции и не брали.

«Все мое участие в этом деле, – рассказывала она в одном из последних писем, – заключалось в том, что, когда они уходили в море, я каждый вечер слезно молилась: „Дай, Господи, чтобы их никто не убил и чтобы они никого не убили“».

Как это похоже на стихи Максимилиана Волошина о Гражданской войне: «…И всеми силами своими молюсь за тех и за других»!

Потрясенная известием о расстреле Гумилева, Сусанна Укше пыталась представить себе, как это было. Ее поразил рассказ петроградского матроса о том, что в Питере людей сажали на баржу, вывозили в море, там убивали и выбрасывали за борт. Это могло значить, что у Гумилева даже могилы нет. И Сусанна в одном из своих стихотворений, посвященных памяти Гумилева, приняла эту версию. Но стоило ей прочитать само стихотворение в московском кружке «Литературный особняк», как ее вызвали на допрос в ОГПУ. Следователя интересовало, какие цели она преследовала, читая собственные стихи. Иначе говоря, не покушалась ли она тем самым на власть? К счастью, ответ успокоил любознательного правдоискателя: «Свое стихотворение о Гумилеве я прочла потому, что считаю его лучшим».

Сусанна Укше стихи писать не переставала ни в 20е годы, ни в 30е, ни в 40е, много переводила, в частности Данте и Петрарку, а одно время рифмовала не только по-русски, но и по-немецки, и по-французски, и по-итальянски. С 1921 года входила во Всероссийский союз поэтов. Писала о себе: «Я старая поэтесса московская, давно признанная». И действительно, у нее был круг ценивших ее профессионалов.

Но стихотворных книжек у нее не было. При жизни, в 20е годы, в небольших коллективных сборниках появились всего девять ее стихотворений. Если что-то где-то еще проскользнуло, то до сих пор не выявлено. Только через 62 года после смерти, уже в XXI веке, появился первый солидный сборник стихов Сусанны Укше.

В июле 1941 года ее как немку высылают в башкирский поселок на реке Белой. Самостоятельно ей удается перебраться в Алма-Ату. Здесь условия были несравненно лучше. Была надежда получить хоть какую-то работу. Но именно здесь меньше чем за три месяца до конца войны Сусанна Укше скончалась в больнице от истощения.

Могила Гумилева была засекречена. А могила Сусанны Укше просто затерялась.

- Весенней ночью дремлет Мойка

- Широкой лентой серебра.

- И спят голландские постройки –

- Затеи грозного Петра.

- Литовский замок опаленный[11]

- («Ах, если б встали старики…»)

- И темно-красные колонны

- Над бледным зеркалом реки.

- Деревья пахнут пряной лаской,

- Под аркой стынут корабли.

- И гренадер в медвежьей каске

- Маячит в призрачной дали.

- На балконе увядшие листья лежат,

- Меж деревьев – таинственный шум,

- И любимых цветов дорогой аромат

- Не развеет нерадостных дум.

- Скоро осень холодною гостьей войдет,

- Озираясь на старый балкон,

- И покроет багрово-кровавый налет

- Виноградные листья колонн.

- Почернеют душистые травы лугов,

- Мои ласточки тронутся в путь –

- Невеселую зиму под гнетом снегов

- Надо будет прожить как-нибудь.

- Моей лодке куда причалить?

- Мне заказаны все пути.

- От себя и своей печали

- Не могу никуда уйти.

- На груди золотистой Волги,

- В благовонных садах Баку,

- На каспийских зеленых волнах

- Я встречала свою тоску.

- Сдавит сердце рукой знакомой

- И разбудит былое вновь.

- И опять… Анфилада комнат…

- На полу у порога кровь…[12]

- И удушливо пахнет порохом,

- И нельзя никуда прилечь –

- И ни звука кругом, ни шороха,

- Только крест нагоревших свеч.

- Здравствуй, ветер, вольный и холодный[13],

- У широкой, роковой реки.

- Сколько ночью оторвалось лодок –

- И в порту крестились старики.

- Ветер! Ветер! Ты ходил дозором

- Возле шхер финляндских поутру,

- Заливая радужным узором

- Посиневший молчаливый труп.

- Ты не видел русского поэта?

- Был он строен, тонок и высок.

- Был расстрелян позапрошлым летом –

- Я не знаю, в сердце ли, в висок?

- Если видел… Слушай, ветер милый,

- Там, где сосны шепчутся, шурша,

- Приготовь веселую могилу

- На песке в зеленых камышах.

- И укрой замученное тело

- Влажных кружев пенною каймой,

- И венец у раны закоптелой

- Золотыми брызгами омой.

- О страна, которой нет любимей,

- Спой ему, как прежде пела мать,

- И шепни ласкающее имя,

- То, с которым легче умирать.

- Жестокий век! Великий и кровавый, –

- Когда земля вздымалась от могил,

- И каждый день венчался новой славой,

- И каждый день былую хоронил.

- Заговорили все свинцом и сталью,

- И вот войной пошел на брата брат,

- И дети улыбаться перестали,

- И утром солнцу каждый был не рад.

- И разучились мы смотреть на небо,

- И по ночам мы не видали звезд;

- И каждый грезил о кусочке хлеба,

- О теплой ласке разоренных гнезд.

- И все узнали нищету и холод,

- Решетку, дуло черное в упор,

- И небывалый, нестерпимый голод,

- И страх безумия, и мрак, и мор.

- И все же правнук в будущих столетьях

- Нам позавидует и все поймет,

- Когда он повесть о страданьях этих

- В истлевших книгах прошлого прочтет.

- Ведь нам, стоявшим под огнем и плетью,

- И тем, которые ушли с поста, –

- Всем довелось услышать шаг столетий

- И целовать историю в уста!

- И наши дни рапсодии кровавой

- Запомнят люди в песнях и томах,

- И каждый нищий облечется славой,

- И каждый нищий проживет в веках.

- В безмолвный час ночных скитаний,

- Когда незримое видней,

- Я слышу голос мертвых зданий

- И ржанье Klodt’овских коней[14].

- Не проронить живого слова,

- В испуге не поднять лица,

- Когда видения былого

- Встают у Зимнего дворца.

- Веселая Елизавета,

- Смеясь, танцует сквозь туман.

- Бледнее призрачного света

- В цепях безумный Иоанн…[15]

- И медный Петр летит к ограде

- И топчет прошлогодний лист.

- На небывалом плац-параде

- Стоит с войсками декабрист…

- А то, что так недавно было

- И снилось людям сотни лет,

- На серых камнях позабыло

- Почти неуловимый след.

«Я знал, что означает немцем быть…»

- Я знал, что означает немцем быть

- и как вопросом могут оскорбить,

- за сколько-то – я не считал! –

- кровинок,

- когда я в детстве угодил на рынок

- и вдруг одна из местных продавщиц

- меня спросила: «Правда, что ты фриц?»

- Меня приобнял раненый солдат:

- «Отстань, ну что, он в этом виноват?» –

- прижав к махоркой пахнувшей шинели,

- и вмиг замяли дело, не шумели,

- и кто-то даже сунул шоколад –

- спаси нас Бог от горечи подслад.

- Так с детства я знаком с подобной темкой

- и довообразить могу легко,

- что значит быть в сельце башкирском немкой

- и поворчать, что скисло молоко.

- А эта немка в роли красной леди,

- хоть слова «леди» на немецком нет,

- на корабле Раскольникова Феди

- на Каспии вела свой культпросвет.

- Матросам не по глоткам был, хоть тресни,

- с горластой левой девой «Левый марш»,

- но маузер шел так Ларисе Рейснер –

- игрушка Королевы Комиссарш!

- Что ж, Федю ты не упасла, Лариса,

- когда, в чужой руке узнав Москву,

- он, выброшен в окно, лицом зарылся

- в подстриженную вежливо траву.

- Что ж клёшникам оставила Светлана,

- по-свойски их, как братиков, любя?

- И стольких бы тогда с ума свела она,

- а получилось – лишь саму себя!

- Матросы бушевали на бульваре.

- Ее молитвой шепот вслед им был:

- «Дай Бог, чтоб никого не убивали…

- Дай Бог, чтобы никто их не убил…»

- Погибли – на Руси и на чужбине,

- придуманной романтики послы,

- и всех, кого не надо бы, убили,

- и всех, кого бы надо, не спасли.

Евгений Яшнов (1881–1946)

(Из антологии Евгения Евтушенко «Десять веков русской поэзии»)

Его высоко ценили те, кто его знал и читал. Но их было совсем немного. Он был единственный в России поэт и статистик. Его вышвырнула Гражданская война в Китай, где он и умер, а между тем его статистические выводы были бы так нужны родине, чтобы разобраться в самой себе. Да и стихи тоже.

- Зажег я костер у дороги.

- Безлюдье, бугор да ветла,

- Да тень моя длинные ноги

- В соседний овраг занесла.

- Лишь паспорт намокший в кармане

- И старое с ним портмоне…

- Поплачь о заблудшем Иване,

- Молись, моя мать, обо мне.

Баллада об одном статистике

- «Вы слышали, Женя, про Яшнова?

- Был сослан в Китае в Сибирь

- сбирателем всего страшного

- в скелетистую цифирь.

- Там, словно холмы верещагинские,

- был неоприходован прах,

- где демоны верещавшие

- свистели в сквозных черепах.

- Готическая романистика,

- сложившаяся из цифр,

- наваливалась на статистика

- как пыткой, от сна исцелив.

- „Ну, цифрочки-цифры, учите нас!“ –

- хрипел, отощавший, как жердь.

- Запомните – жертв неподсчитанность

- подарит бесчисленность жертв!

- Что царство, что комиссарство,

- да все это, в общем, одно,

- когда, как баржа, государство

- от трупов уходит на дно!

- Обратное раскулачиванье

- пойдет – не поймешь, кто чей.

- Палаческое распалачивание

- других породит палачей!

- Жадливые дяденьки, тетеньки,

- добыча уйдет в решето.

- Вы все попадетесь в подсчетики,

- но дети-то ваши за что!

- И все это будет не мистика,

- а вас не прошающий прах,

- лишь праведница-статистика

- окажется в честных руках…»

- Был тот разговор на Таити

- с когда-то харбинской звездой,

- с которой тайные нити

- связали нас общей бедой.

- Рассказывая про Яшнова,

- Лариса Андерсен мне

- призналась: «Знаете… Я же его…

- Любила?.. да нет… не вполне.

- Любила, но больше побаивалась.

- Он сложный был очень с людьми.

- Боязни потом поубавилось.

- Но, честно сказать, и любви.

- А я его все донимала,

- хотя его как ни стыди…

- „Ну что ж вы так пишете мало

- стихов, а статьи да статьи…“

- А знаете, что он ответил?

- Как будто к чему-то готовясь,

- став ликом иконно светел:

- „Статистика – тоже совесть“.

- А я вся взвилась, как от хлыстика

- пони в шанхайском zoo,

- как будто от слова „статистика“

- брыкается – не повезу.

- Но я набралась терпения

- за столько лет, да и стран.

- Всё совесть – стихи, и пение,

- и, знаете, даже канкан…»

- На ней была шляпа с перьями,

- и вдруг ей подпел океан:

- «Всё совесть – стихи, и пение,

- и, знаете, даже канкан…»

Поздние, но не запоздалые стихи. Игорь Волгин (р. 1942)

(Из антологии Евгения Евтушенко «Десять веков русской поэзии»)

Я знаю Игоря Волгина – страшно сказать – уже полвека, и все это время он остается до неестественности «красивым, двадцатидвухлетним» среди всех нас, до ужаса естественно стареющих. Приходила завистливая мысль: где же, в каком чуланчике души прячет он свой наверняка неумолимо стареющий дорианогреевский портрет и как ему это удается? А он то и дело преподносит неожиданность за неожиданностью в самых разных жанрах и, по-моему, не собирается останавливаться.

За эти полвека мы столько пережили и столькое потеряли, включая обвально рассыпавшуюся страну наших неосуществленных надежд. Все изменилось вокруг Игоря Волгина, нашего самого-самого младошестидесятника, в котором что-то было и от Евтушенко, и от Вознесенского, и даже от Риммы Казаковой, и если кого-то в нем иногда не хватало, то, пожалуй, только его самого. А он не испортил своего имени ни плохими стихами, ни плохими поступками, как случилось со многими, но и не написал в стихах ничего такого, что попало бы в главную болевую точку происходящего и неотдираемо приклеилось к памяти. Точнее, лет тридцать назад вообще ушел из поэзии в науку, выпустил серию солидных томов, посвященных Достоевскому, и превратился в одного из лучших в мире мастеров исторической прозы. Но при этом остается бессменным руководителем литературной студии при МГУ «Луч», воспитавшей несколько поколений писателей-читателей. Наконец, он ведет на телеканале «Культура» одну из самых интеллигентных и ярких программ «Игра в бисер». Мало кто добивался такого широкого диапазона в гармоничном развитии, как Волгин, но он продолжает удивлять своей нарастающей энергетикой и многообразной щедростью.

А летом, когда я был в Москве, он передал мне папку с названием «Поздние стихи». Я так был занят, что не сразу раскрыл ее, и то лишь вернувшись в США. И уже первое прочитанное стихотворение меня потрясло. Игорь Волгин сделал долгожданный подарок – он открыл мне совсем незнакомого поэта Игоря Волгина.

У Владимира Соколова была, как ему казалось, трагедия, которую он, к счастью, преувеличивал: «Это страшно – всю жизнь ускользать, / Уходить, убегать от ответа. / Быть единственным – а написать / Совершенно другого поэта». Но в чем-то похожей была и проблема раннего Волгина. И вот к нему пришли поздние стихи, – поздние, а не запоздалые. И Евтушенко, и Вознесенский, и Римма Казакова не забылись им, но просто со временем сами отшелушились. Волгин созревал мучительно, медленно, но зато пробился к своей собственной единственности, избежав завистливых искушений соперничества, отнимающих творческую энергию, подавляющих собственную индивидуальность.

Как он, однако, усложнился за эти годы! Да это и неизбежно, когда по профессиональной или просто по внутренней необходимости перечитываешь классику. Слава Богу, историю революции в России Волгин проходил по Федору Достоевскому, Максимилиану Волошину, Борису Пастернаку, Осипу Мандельштаму, Александру Солженицыну – это был горький, но надежный опыт.

Я давным-давно заждался стихов, которые были бы так блистательно созданы из собственных, а не взятых взаймы образов, интонаций и даже, чего уже никак не ожидалось, из ювелирно выточенных тоже своих-своишеньких ошеломляющих рифм, когда казалось, что они безвозвратно истощились и не возродятся, да еще в какой-то волшебной контекстовой неслучайности.

- Может быть, в прозе излить свою желчь –

- в черта ли, в Бога ль –

- и, написавши, немедленно сжечь,

- плача, как Гоголь.

- И расточится мой дивный талант

- в замяти росской,

- и не почтит меня жлоб-аспирант

- вежливой сноской.

А вот уже высший рифменный пилотаж, не снившийся даже перепилотенному Волгиным Евтушенко: «Кто бы ни был там горы царь, / с ним не сладится роман. / Вряд ли станешь, бедный рыцарь, / ты усладой мусульман».

«Поздние стихи» поражают тем, что все в них по делу – форма подкреплена не самоупоением, а мыслью, и естественной, шутливой, порой самоироничной легкостью то ли пушкинской, то ли глазковской, то ли хармсовской, но все равно своей! Волгинской!

- Не хочу я больше быть ученым –

- это званье мне не по плечу.

- Ни о чем бесплотно-отвлеченном

- толковать ни с кем я не хочу. ‹…›

- Был я умный, врал напропалую,

- но мое устало ДНК.

- Дай тебя я лучше поцелую

- на исходе летнего денька.

Заметьте, как грациозно рифманулось: ДНК и «денька». Какое наслаждение для того, кто в этом деле соображает. И как ладно складываются здесь слова, как кирпич к кирпичику, на загляденье.

- Что там гремело за станцией Лось

- ночью сегодня?

- Видимо, снова не задалось

- лето Господне.

- Видимо, сроки подходят уже

- крайние вроде.

- Что, человек, у тебя на душе,

- то и в природе.

- …Там, за рекою, дымят лопухи,

- меркнут Стожары.

- Скоро столицу за наши грехи

- выжгут пожары.

- С кем обручен этот огненный век,

- кто сей избранник –

- то ли Нерон, то ли вещий Олег,

- то ли торфяник.

- Что же нам делать спасения для,

- порознь и свально,

- если горит под ногами земля,

- то есть – буквально.

- Если не выручит даже и газ

- из преисподней,

- ибо опять отступилось от нас

- лето Господне.

А вот не только торжествующее свой праздник наливное русское слово, но и «глагол времен, металла звон», когда стих не пляшет, но и не плачется, а звучит колокольно – реквиемом по стране, крушение которой достойно отпеть только колоколами:

- Восходит красная луна

- над чудью, нелюдью и мерью.

- Прощай, великая страна,

- ушедшая, не хлопнув дверью.

- Мы вновь свободою горим

- в предвестье радостных событий.

- Прощай, немытый Третий Рим, –

- уже четвертому не быти.

- Гуд-бай, отвязная мечта!

- Но, как историю ни меряй,

- нет горше участи, чем та –

- жить на развалинах империй.

- Восходит красная луна

- над укороченною сушей.

- Прощай, нелепая страна, –

- мы жертвы собственных бездуший.

- Прости нам этот сон и бред,

- что мы, лишенные прописки,

- не поглядели даже вслед:

- ты уходила по-английски.

- Твой путь и светел, и кровав.

- И, словно древние этруски,

- мы канем в вечности – без прав,

- хотя б отпеть тебя по-русски.

А ведь ошибся – сам ее и отпел, да так, как, пожалуй, никто из нас, и от этих стихов ком в горле. Был бы жив Володя Высоцкий – сделал бы исключение, спел бы это как свою песню.

Стихотворение «Я родился в городе Перми…» – гениальное до строчки – одно из тех послеволодесоколовских стихов о войне, увиденной глазами детей.

Пермь – бывший г. Молотов, ныне снова Пермь.

Из энциклопедии

- Я родился в городе Перми.

- Я Перми не помню, черт возьми.

- Железнодорожная больница.

- Родовспомогательная часть.

- Бытие пока еще мне снится,

- от небытия не отлучась.

- Год военный, голый, откровенный.

- Жизнь и смерть, глядящие в упор,

- подразумевают неотменный,

- выносимый ими приговор.

- Враг стоит от Волги до Ла-Манша,

- и отца дорога далека.

- Чем утешит мама, дебютантша,

- военкора с корочкой «Гудка»?

- И, эвакуацией заброшен

- на брюхатый танками Урал,

- я на свет являюсь недоношен –

- немцам на смех, черт бы их побрал!

- Я на свет являюсь – безымянный,

- осененный смертною пургой.

- Не особо, в общем, и желанный,

- но хранимый тайною рукой –

- в городе, где все мне незнакомо,

- где забит балетными отель,

- названном по имени наркома,

- как противотанковый коктейль.

- И у края жизни непочатой

- выживаю с прочими детьми

- я – москвич, под бомбами зачатый

- и рожденный в городе Перми,

- где блаженно сплю, один из судей

- той страны, не сдавшейся в бою,

- чьи фронты из всех своих орудий

- мне играют баюшки-баю.

«Горло перехватывают слезы», – незаметно написал я сам для себя после этих стихов Волгина, подхватив ритм стихотворения. Радуюсь, что проступил здесь Александр Межиров – названием своей книги «Дорога далека». Все это для нас свое, родимое: мы бы не выжили, если бы не было их, фронтовиков.

И надо же было осмелиться вставить в стихи этакое канцелярско-медицинское слово, как «родовспомогательная часть». А как оно многогранно звучит, поворачиваясь то одним боком, то другим, переливаясь всеми оттенками, напрашиваясь на невольные философемы. Не эта ли родовспомогательная часть и есть Литература, начинающаяся со Слова – всеобнимающего, всепонимающего? Сейчас многим по-обывательски кажется, что писательская смелость – это обличительство всех, кроме себя. А может быть, она совсем в другом – в том, чтобы именно найти Слово, которое обнимет людей, пожалеет, пристыдит, поможет… Это стихотворение – классика шестидесятничества.

Родина и родители для автора неразделимы. Как жаль, что они не увидели его сегодня – в одновременном философско-литературоведческом и поэтическом расцвете.

- Отец уже три года не вставал.

- Родня, как это водится, слиняла.

- И мать, влачась, как на лесоповал,

- ему с усильем памперсы меняла.

- Им было девяносто. Три войны.

- Бог миловал отсиживать на нарах.

- Путевка в Крым. Агония страны.

- Бред перестройки. Дача в Катуарах.

- И мать пряла так долго эту нить

- лишь для того,

- чтоб не сказаться стервой, –

- чтобы самой отца похоронить.

- Но вышло так – ее призвали первой.

- И, уходя в тот несказанный край,

- где нет ни льгот, ни времени, ни правил,

- она шепнула: «Лёня, догоняй!» –

- и ждать себя отец мой не заставил.

- Они ушли в две тысячи втором.

- А я живу. И ничего такого.

- И мир не рухнул. И не грянул гром –

- лишь Сколковом назвали Востряково.

Большое должно быть сердце, чтобы все это вместить и продолжать выстукивать по своей самой нежной морзянке, что никто не забыт и ничто не забыто. А это так и есть, пока есть такие поэты. Значит, не зря их спасали и выхаживали в голоде и холоде.

Сейчас помудревший не только от Достоевского, но и от своих собственных воспоминаний, Игорь Волгин уже не тот мальчик, каким я когда-то его знал, о котором он сам спешил рассказать: «Этот мальчик желает пробиться, / примелькаться, вписаться в строку, / удостоиться званья провидца, / очутиться в известном кругу».

Когда я прочитал твои «Поздние стихи», Игорь, то не удержался и разбудил уже засыпавшую мою жену Машу, которая последние два года, измаявшись, буквально вытаскивала меня из смерти, и мы оба стали читать вслух эти стихи, одно лучше другого. И Маша сказала:

– А почему бы тебе прямо сейчас не позвонить Игорю и не сказать все, что ты говоришь мне: что он одним прыжком перепрыгнул поэтов не одного, а нескольких поколений.

Но я посмотрел на часы и понял, что в Москве уже глубокая ночь. И только дождавшись утра, позвонил и все сказал Игорю. В ответ он отшутился:

– А жалко, что я не смогу всем рассказывать, что ты позвонил мне ночью, да еще из Америки.

И я рассмеялся, вполне оценив эту милую ребячливость давно повзрослевшего человека.

А ты и вправду, Игорь, первый из досточтимых достоевсковедов, попал в первую десятку русских поэтов и вряд ли оттуда уже выберешься.

«Мы с детства, Игорь…»

- Мы с детства, Игорь,

- дым войны вдохнули

- и до сих пор не выдохнули пули,

- решившие оставить нас в живых.

- И надо оправдать решенье их.

- Мы не умрем, не совершим ошибку,

- став полем битв с осколками, золой,

- и если жизнь – вопрос, и на засыпку,

- то на засыпку нам родной землей.

«О чем он думал все-таки, о чем…»

- О чем он думал все-таки, о чем,

- кто литобъединение «Лучом»

- нескромно, но пророчески назвал,

- когда в СССР настал развал.

- Казалось, что профессии «поэт»

- уже не будет, и на много лет,

- лишь Евтушенко, чокнутый совсем,

- бубнил: «Поэт в России больше чем».

- Но подражатель ранешний его

- как будто инфантильный Волгин Игорь

- под вознесенско-евтушенским игом

- недолго жил и с плеч стряхнул его.

- Прямые отношенья он завел

- не с кем-нибудь, а с Ф. М. Достоевским,

- шестидесятник первый, кто прочел

- наследье все, что спутать было не с кем.

- Не диссидент он, Боже упаси,

- и уникален он под небосводом,

- подпольный вождь, любимый на Руси

- впервые и властями, и народом.

- Совсем других героев я ковал.

- Рассыпались. Лишь он несокрушенный.

- Под ним рычит зеркальный «ягуар» –

- капитализма хищник укрощенный.

- Из лучиков сложился этот «Луч»,

- в котором, как глаза свои ни мучь,

- не сможешь тайну света рассмотреть,

- чтоб приоткрыть секрет – хотя б на треть.

- Но может, в том загадка всех лучей,

- что не понять ни об одном – он чей,

- и, может, в нем – попробуй раскуси! –

- разгадка послезавтрашней Руси.

- Слагаемые света сами Вы,

- мальчишки и девчонки из Москвы,

- и те, кто из безвестных городов

- приносят запах дальних поездов,

- и я, хотя со станции Зимы,

- напрашиваюсь к Вам на Ваше Мы.

Сторож Змиёвской балки

- Когда все преступленья замолятся?

- Ведь, казалось, пришла пора.

- Ты ответишь ли, балка Змиёвская?

- Ты ведь Бабьего Яра сестра.

- Под землей столько звуков и призвуков,

- стоны, крики схоронены тут.

- Вижу – двадцать семь тысяч призраков

- по Ростову к той балке бредут.

- Выжидающе ястреб нахохлился,

- чтобы выклевать чьи-то глаза.

- Дети, будущие Михоэлосы,

- погибают, травинки грызя.

- Слышу всхлипывания детские.

- Ни один из них в жизни не лгал.

- Гибнут будущие Плисецкие,

- гибнет будущий Марк Шагал.

- И подходит ко мне, тоже с палочкой,

- тоже лет моих старичок:

- «Заболел я тут недосыпалочкой.

- Я тут сторож. Как в пепле сверчок».

- Его брови седые, дремучие,

- а в глазах разобраться нельзя.

- «Эти стоны, сынок, меня мучают,

- и еще – как их звать? „Надпися“».

- Я такого словечка не слыхивал,

- ну а он продолжал не спеша:

- «Сколько раз их меняли по-тихому,

- эти самые „надпися“».

- Почему это в разное время

- колготились, незнамо с чего,

- избегаючи слова «евреи»,

- и выматывали его?

- Так не шла к их начальничьей внешности

- суетня вокруг слова того.

- А потом воскрешали в поспешности.

- Воскресить бы здесь хоть одного.

- Жаль, что я не умею этого.

- Попросить бы об этом небеса!

- Я бы тратить всем жизнь посоветовал

- на людей, а не на «надпися».

Заповедь

- Бывал и наш народ не прав,

- когда на гнет не обижался

- и, гениев своих поправ,

- лжегениями обольщался.

- Влип в хлад и глад, в очередя,

- как в пасти волчие, в напасти,

- башку лихую очертя,

- и ухитрился, как дитя,

- на столько удочек попасться.

- О Господи, за что, скажи,

- народ обманывали столько!

- Но не заслуживал он лжи.

- Доверчивость сбивала с толку.

- Вблизи потемкинских ворот

- махала чернь императрице.

- Она вздыхала: «О народ!» –

- до слез готова умилиться.

- Держа бургундское вино

- в когда-то пыточном подвале,

- они – уж так заведено –

- народ поддельный создавали.

- Но что же делать нам, когда,

- кроме трясины, нету брода

- и неподдельная беда

- у неподдельного народа.

- Он выжил у Орды в плену.

- Он Бонапарта объегорил.

- Он спас от Гитлера страну

- многомильонным вдовьим горем.

- Но после стольких наших ран

- не лучше, чем режим чинушный,

- литературы стебный срам

- и кинофильмов стиль чернушный.

- Жестокость даже правдой врет.

- Вы что, душою оржавели?

- Да вы хотя бы свой народ,

- как раненого, пожалели.

- Он спас – тому свидетель я –

- любви застенчивой прелестность

- и сохранил среди ворья

- всех изумляющую честность.

- «Пока свободою горим…»,

- не догорит в чистейших русскость,

- и если рухнул Третий Рим,

- Россия совести не рухнет.

- В послепожарищном дыму

- грех над золою изгаляться.

- Негож к народу своему

- высокомерный дух злорадства.

«Не могли мы когда-то заснуть»

- Не могли мы когда-то заснуть

- в тех ночах, что и вьюжны, и льдисты,

- с детской верой в «когда-нибудь»

- русских кухонь «когда-нибуддисты»

- Эти кухоньки были тогда

- наш подпольный Гайд-парк и парламент,

- где мы если уж пили – до дна,

- и умели тихонько горланить.

- Наши «если бы» и «кабы»,

- упоение Самиздатом

- стали знаком всей нашей судьбы,

- дали боль быть во всем виноватым.

- Но история не простит

- сослагательного наклоненья

- и неужто оставит лишь стыд

- для всего моего поколенья?

- Как бессмысленны те бунтари,

- кто, считая, что братство – условность,

- неготовность к свободе внутри

- превратить неспособны в готовность.

- Ты, любимая, не позабудь,

- что искал я не без страданья

- в беззащитном «когда-нибудь»

- себе хрупкое оправданье.

- Спешкой замысел каждый убит,

- не бывают победы мгновенны,

- и на цыпочках входят в быт

- лишь продуманные перемены.

- Спешкой можно все мысли спугнуть,

- торопливость нам жизнь искорежит,

- и насильно «когда-нибудь»

- никогда не придет, не поможет.

- И быть может, единственный «изм»

- безо всяких кровавых восстаний,

- мой наивный «когда-нибуддизм»

- потихонечку будущим станет.

Люди – родина моя