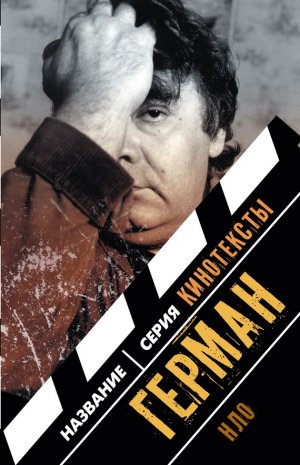

Герман: Интервью. Эссе. Сценарий Долин Антон

Читать бесплатно другие книги:

«На пятый день Глаша умерла.Мама сказала, что мы не будем ее есть, потому что в ней слишком много ну...

Мало хто з письменників має таку широку читацьку аудиторію, як О. Генрі (1862–1910). Його новели чит...

«Работаем тихо. Пришли и ушли, а потом – фейерверк. Мы займемся объектом, Чертяка – «цветами». И, ре...

«Вольсингам стоял на центральной площади и глядел в темно-синее ночное небо. Небо смотрело в глаза В...

««Пикник на обочине» – одна из самых известных вещей братьев Стругацких. Помимо колоссального количе...

«Восточный ветер дышал напористо – дождь накатывал волнами, затрудняя человеку полет, он летел медле...