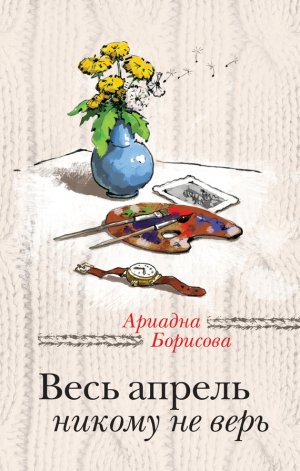

Весь апрель никому не верь Борисова Ариадна

Читать бесплатно другие книги:

Инженер Иван Ильич сошёл с ума словно бы на пустом месте, узнав о себе то, что и так давно всему мир...

В книге подробно исследуются правовые аспекты применения и использования огнестрельного оружия как н...

А знаете ли вы, почему все тела притягиваются друг к другу? Что в действительности скрывается за лат...

Книжка учит детей доброте и любви, прощению и дружбе, верности и стойкости в борьбе с любыми неприят...

Сказка о том, как живут и дружат наши друзья-буквы. Эти истории помогут вашим детям еще до школы поз...

Кто сказал, что женской дружбы не бывает? Да вырвут лгуну его гнусный язык! Если ты вышла замуж за 1...