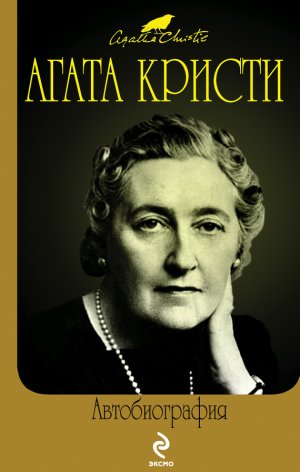

Автобиография Кристи Агата

Читать бесплатно другие книги:

«Оказывается, лорд Листердейл вот уже полтора года путешествует по Экваториальной Африке....

Суперинтендант – звание в британской полиции, примерно соответствующее армейскому майору. Одним из л...

На этот раз Эркюлю Пуаро придется расследовать убийства в поездах. В «Голубом поезде», следующем из ...

Это первый роман о забавных приключениях детективов-любителей Томми и Таппенс Бересфорд. Действие пр...

В дебютном романе Агаты Кристи «Загадочное происшествие в Стайлзе», вышедшем в 1920 году, читатель в...

Крайне необычный детектив для Агаты Кристи. Действие разворачивается в Древнем Египте, на западном б...