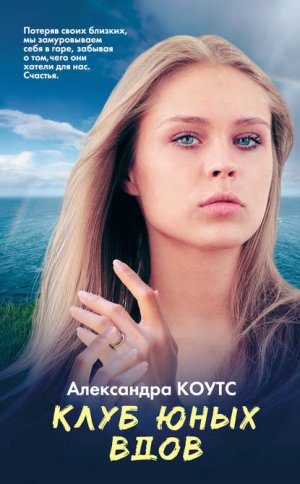

Клуб юных вдов Коутс Александра

Читать бесплатно другие книги:

Книга «Чистотел и алоэ. Чудо-целители семьи» подробно рассказывает о применении растений как в народ...

Чай существует более 2000 лет и воспринимается не просто как вкусный и приятный напиток. Его целебны...

Книга, которую вы держите в руках, сильно отличается от других сонников. Только в ней вы найдете тол...

Целлюлит продолжает оставаться одной из актуальных косметических проблем. В книге рассказывается, ка...

Эта книга предназначена для всех, кто мечтает о здоровой и красивой коже. В ней описаны основные пра...

Ты стоишь на пороге взрослой, самостоятельной жизни, которая постепенно раскрывает перед тобой свои ...