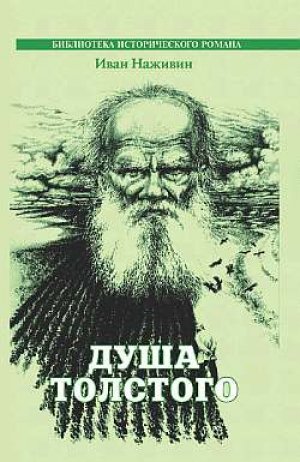

Душа Толстого Наживин Иван

Я вам сознаюсь в том, что мне очень стыдно, что я должен очистить свою совесть перед вами. Случалось раньше, что читая ваши письма, когда вы говорили о вашей привязанности к нам, мне казалось, что вы преувеличиваете, и только теперь, перечитывая их, я понимаю вас – вашу безграничную любовь и вашу возвышенную душу. Я уверен, что всякий, кроме вас, кто бы ни прочел сегодняшнее мое письмо и предыдущее, упрекнул бы меня в том же, но от вас этого упрека я не боюсь; вы меня слишком хорошо знаете, что, быть может, единственное мое достоинство это то, что я умею сильно чувствовать…»

Молодой орленок, одиноко сидя на заоблачной скале, размечтался, как хорошо и тепло, и уютно в долинах, но если бы его закинула судьба в долину, то жадным сердцем своим он так же горячо мечтал бы о том, как хорошо на этих гордых снеговых вершинах…

V

Там, на Кавказе, в нем впервые пробудилась писательская жилка, и он пишет в белой казачьей мазанке своей первый труд, «Историю моего детства». В июле 1852 г. он отправляет ее в самый популярный тогда журнал «Современник», а в конце августа, в самый день своего рождения, – ему исполнилось двадцать четыре года – он получает от главного редактора журнала, уже знаменитого тогда Н. А. Некрасова письмо, которое, по словам Толстого, его «обрадовало до глупости»: Некрасову его повесть понравилась, и он обещал напечатать ее в ближайших книжках журнала. И, действительно, 6 сентября 1852 г. было напечатано первое произведение Льва Толстого – среди буйных аллегро его жизни в отдалении послышались первые аккорды триумфального марша…

«Детство» сразу обратило внимание на молодого автора, скромно скрывшегося под инициалами Л. Н., и успех его рос изо дня в день. Окрыленный, Толстой продолжал свою работу. Он чует в себе брожение творческих сил и около этого времени отмечает в своем дневнике: «есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все». И военная жизнь стала уже тяготить его настолько, что он дожидается только производства в офицеры, чтобы выйти в отставку. Так с ним было всегда и во всем: попробует из нового кубка и – отставляет его прочь. Но оказалось, что, по законам того времени, освободиться от военной службы не так-то легко, и Толстой, тоскуя о воле, продолжает нести нелегкие в боевой обстановке военные обязанности, часто к тому же подвергая себя и смертельной опасности. Так раз, когда он, уносный фейерверкер, наводил пушку, неприятельская граната ударила в лафет этой пушки и разорвалась у самых его ног, не причинив ему, однако, никакого вреда. В другой раз он был на волосок от плена, а с чем тогда плен был связан, об этом он же потом рассказал нам в своем прелестном рассказе «Кавказский пленник». Он шел с небольшим отрядом в Грозную. Несколько человек верховых отделились от пылящей пехоты и, несмотря на строжайший запрет начальства и даже наказания, уехали вперед и – наткнулись на чеченцев. Мирный чеченец Садо, с которым ехал Толстой, был его большим другом. И незадолго перед тем они поменялись лошадьми. Садо купил молодую лошадь. Испытав ее, он предоставил ее своему другу, Толстому, а сам сел на его иноходца, который, как известно, галопа не знает. И вдруг на них налетают чеченцы. Толстой, крикнув товарищам, которые ехали лощиной и чеченцев не могли видеть, об опасности, пустился с Садо наутек, в недалекую уже Грозную. На резвой лошади своего друга он мог бы легко уйти от погони, но он не захотел оставить Садо. Подобно всем чеченцам, Садо никогда не расставался с ружьем. Угрожая преследователям выстрелом, – хотя ружье не было заряжено – Садо поспевал, как мог, за Толстым. Чеченцы не стреляли: им хотелось забрать обоих в плен. Но это им не удалось: часовой крепости заметил издали погоню, и выскочившие по тревоге казаки помчались на помощь…

А там опять кутежи, картежь, новые опасности и новые безумства.

Всячески удерживая себя в рамках добродетели, Толстой продолжает в своих дневниках ставить себе вешки и всякие перегородочки, чтобы было за что держаться, когда налетит шквал. По своему, уже немалому опыту, он мог бы убедиться, что для огневой натуры его тщетны все эти бумажные препоны, но он не устает и снова и снова заносит в свой дневник все новые и новые «правила»: «будь прям, хотя и резок, но откровенен со всеми, но не детски откровенен, без необходимости. Воздерживайся от вина и женщин, – наслаждение так мало, неясно, а раскаяние велико» и т. д. Но все эти правила были действительны, повторяю, только до тех пор, пока не высыхали чернила…

Наконец, Толстой сдал офицерский экзамен и поехал в Ясную: свобода! Но, увы, в Ясной уже ожидал его приказ о назначении в дунайскую армию, выступившую против турок. Он делает больше двух тысяч верст на лошадях и в марте 1854 г. прибывает в Бухарест.

Он присутствует при осаде Силистрии, является свидетелем ночных приступов, когда грохот пушек сливался в один сплошной рев. Толстой видит своими глазами зверства турок, в которые он до сих пор не верил, и готов отказаться от недавних своих мечтаний о свободе в тиши Ясной и о любимой работе. Он влюбляется в… главнокомандующего и пишет тетушке:

«Да, дорогая тетенька, я очень желал бы, чтобы ваше пророчество сбылось. О чем я больше всего мечтаю, это быть адъютантом такого человека, как он, которого я люблю и уважаю от глубины моего сердца…»

Но война войной, а внутри, незримая, идет все та же прежняя напряженная работа: Толстой пристально вглядывается в Толстого, пытается разгадать его, пытается управлять той бурной жизнью, которая несет его в неведомое и иногда пугает его. Толстой решительно не нравится Толстому.

«Скромности у меня нет! – пишет он в дневнике. – Вот мой большой недостаток. Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с семилетнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-и лет, без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие годы своей жизни, наконец изгнавший себя на Кавказ, чтоб бежать от долгов, и, главное, привычек, а оттуда, придравшись к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26-ти лет прапорщиком, почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употребить на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без уменья жить в свете, без знания службы, без практических способностей; но – с огромным самолюбием! Да, вот мое общественное положение. Посмотрим, что такое моя личность…

Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolerant) и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку и то так мало. Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я не аккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой еще ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. Я честен, то есть я люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием; но есть вещи, которые я люблю больше добра, – славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них.

Да, я нескромен, оттого-то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете».

Но иногда у него бывают и передышки на его трудном внутреннем пути и он, перестав на время и мечтать об адъютантстве, и казнить себя, тихо радуется жизни, красота которой имеет такую власть над его душой.

«После обеда… я облокотился на балкон, – пишет он в свой дневник в каком-то маленьком румынском городке, – и глядел на свой любимый фонарь, который так славно светит сквозь дерево. Притом же после нескольких грозовых туч, которые проходили и мочили нынче землю, осталась одна большая, закрывавшая всю южную часть неба, и какая-то приятная легкость и влажность в воздухе.

Хозяйская хорошенькая дочка так же, как я, лежала на своем окне, облокотившись на локти. По улице прошла шарманка, и когда звуки доброго старинного вальса, удаляясь все больше и больше, стихли совершенно, девочка до глубины души вздохнула, приподнялась и быстро отошла от окошка. Мне стало так грустно-хорошо, что я невольно улыбнулся и долго еще смотрел на свой фонарь, свет которого заслоняли иногда качаемые ветром ветви дерева, на дерево, на забор, на небо, и все это мне казалось еще лучше, чем прежде».

В этом крошечном отрывке – весь Толстой: внутренняя тихая красота и небрежная, неотесанная фраза, которая, однако, этой красоты не только не заслоняет, но, наоборот, как-то даже подчеркивает ее. «Притом же после нескольких грозовых туч, которые проходили и мочили нынче землю, осталась одна большая»… – ужас для современных стилистов, а у Толстого – ничего. И когда читаешь эти интимные строки, невольно вспоминается князь Андрей у окна, а над ним, тоже у окна, Наташа, – вероятно, когда писал он эту страницу своего великого произведения, в душе его живо было воспоминание об этом вечере в далеком румынском городке…

Первое время война шла для России удачно – русская армия вступила в пределы Турции, а русский флот уничтожил турецкий флот под Синопом – но потом дела пошли хуже, началось отступление, и Толстой заскучал. В молодой душе пылкого офицера, не удовлетворенного своей более чем скромною ролью, вероятно, роились яркие мечты о подвиге, славе: давно ли гремел по всему миру другой молоденький артиллерист в треугольной шляпе? Его след не остыл еще в жизни, и огромная тень его покрывала собой всю Европу… Почему бы не загореться и другому такому факелу?… И вот Толстой отпрашивается в Севастополь, уже осажденный англо-французским флотом: не там ли поджидает его судьба с лавровым венком?… Ведь мы только что были свидетелями его страха отдать предпочтение славе пред добродетелью…

И вот он уже в Севастополе, и особенная, севастопольская атмосфера сразу охватывает его.

«Город осажден с одной стороны, – рассказывает он в письме к своему брату Сергею, – с южной, на которой у нас не было никаких укреплений, когда неприятель подошел к нему. Теперь у нас на этой стороне более 500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных укреплений, решительно неприступных. Я провел неделю в крепости и до последнего дня блудил, как в лесу, между этими лабиринтами батарей. Неприятель уже более 3-х недель подошел в одном месте на 80 сажен и не идет вперед, при малейшем движении вперед его засыпают градом снарядов.

Дух в войсках свыше всякого описания. Во времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо: «Здорово, ребята!», говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете?» – и войска кричали: «Умрем, ваше превосходительство. Ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уж 22 000 исполнили это обещание.

Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-го французскую батарею и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде 24-го было 160 человек, которые, раненые, не вышли из фронта. Чудное время! Теперь, впрочем, после 24-го, мы поуспокоились, в Севастополе стало прекрасно. Неприятель почти не стреляет, и все убеждены, что он не возьмет города, и это действительно невозможно. Есть 3 предположения: или он пойдет на приступ, или занимает нас фальшивыми работами, или укрепляется, чтобы зимовать. Первое менее, а второе более всего вероятно. Мне не удалось ни одного раза быть в деле; но я благодарю Бога за то, что видел этих людей и живу в это славное время. Бомбардированье 5-го числа останется самым блестящим славным подвигом не только в русской, но и во всемирной истории. Более 1 500 орудий действовали по городу и не только не заставили сдаться его, но не заставили замолчать и 1/20-ой наших батарей. Ежели, как мне кажется, в России невыгодно смотрят на эту кампанию, то потомство поставит ее выше всех других; не забудь, что мы с равными, даже меньшими силами, с одними штыками и с худшими войсками в русской армии (как 6-й корпус) деремся с неприятелем многочисленнейшим и имеющим еще флот, вооруженный 3 000 орудий, отлично вооруженным штуцерами и с лучшими его войсками. Уж я не говорю о преимуществе его генералов. Только наше войско может стоять и побеждать (мы еще победим, в этом я убежден) при таких условиях. Надо видеть пленных французов и англичан (особенно последних): это молодец к молодцу, именно морально и физически, народ бравый. Казаки говорят, что даже рубить жалко, и рядом с ними надо видеть нашего какого-нибудь егеря: маленький, вшивый, сморщенный какой-то».

Но в то же время иногда при виде всех этих ужасов и жестокости душа его вопила: как люди, христиане, могут делать все это! Неужели они не одумаются, неужели они не бросят свои смертоносные орудия и не обнимутся при виде всех этих морей крови как братья? Но люди, христиане, – может быть, тоже вопя в душе, – все же продолжали делать свое дело, и сам Толстой заражался общим героическим настроением и смело глядел в глаза смерти. Было бы ошибочно представлять себе севастопольцев и самого Толстого какими-то рыцарями-подвижниками без страха и упрека, со сверкающим взором, с дланью, простертой повелительно вперед. Нет, и они были люди и часто даже, несмотря на всю трагическую красоту обстановки, совсем маленькие люди. Здесь я приведу один эпизод из севастопольских дней, о котором мне рассказывал в Ясной сам Толстой много лет спустя.

– С четвертого бастиона, где я находился, – рассказывал он, – меня вдруг назначили в тыл командиром горной полубатареи. Забрал я свои пушки и поехал. Место было от боя отдаленное и совсем безопасное. Расставили пушки по горе, смотрю – впереди растет великолепный, толщиной в обхват орех. Нам он не мешал нисколько, тем более, что мне было совершенно ясно, что стрелять отсюда мы никогда не будем, но… надо же было показать солдатам свою власть! И вот я приказал срубить орех. И его срубили – так, низачем… До сих пор не могу я забыть этого ореха… – задумчиво прибавил он.

И тут же, может быть, пофорсив так перед солдатами и погубив ни за что прекрасное дерево, Толстой заносит в свой дневник такие стихи:

- Когда же, когда, наконец, перестану

- Без цели и страсти свой век проводить,

- И в сердце глубокую чувствовать рану,

- И средства не знать, как ее заживить?

- Кто сделал ту рану? Лишь ведает Бог,

- Но мучит меня от рожденья

- Грядущей ничтожности горький залог,

- Томящая грусть и сомненья…

Там, среди грохота пушек, у него рождается мысль об издании журнала для армии, который поднимал бы дух бойцов. Николай I всемилостивейше запрещает это. Чрезвычайно огорченный этой неудачей, Толстой полученные на журнал из дому деньги с треском проигрывает в карты, еще и еще раз доказывая этим себе, близким и «всему миру», – он так и пишет, – что он «пустяшный малый». Он мечтает, как только кончится война, поступить в военную академию: мечты о мирной жизни в Ясной уже основательно забыты. В письме к тетушке в Ясную он так мотивирует свое решение: «Мне пришло это в голову, во-первых, потому, что я не хочу бросать литературы, которой невозможно заниматься в условиях походной жизни; во-вторых, потому, что я, кажется, становлюсь честолюбив, то есть не честолюбив, я хочу приносить пользу, а для этого надо быть чем-нибудь больше, чем подпоручик; а в-третьих, потому, что я вас всех увижу и также всех своих друзей». И чрез несколько дней и этот план был забыт основательно раз и навсегда. В самом деле, какая там военная академия, когда в дневнике от 2, 3, 4 марта 1855 года мы встречаем такую замечательную запись: «Разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение, я понимаю, могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией – вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня». Путаная запись эта показывает, что молодому философу самому мысль эта была не очень ясна, а его заключение, что эта мысль, «надеюсь, увлечет меня», и вовсе вызывает улыбку, но тем не менее запись эта весьма характерна: не маленьким ли ручейком начинается Волга?

Но до основания новой религии подпоручику артиллерии было еще очень далеко, – пока он, в минуты боевого затишья, усердно делает свои первые литературные шаги: пишет «Отрочество», пишет «Юность», «Рубку леса», «Севастопольские рассказы» и, конечно, попадает сразу в благодетельную опеку цензуры, которая производит в его трудах неимоверные опустошения и не только вычеркивает неугодные ей места, но и поправляет написанное и даже вписывает в его текст всякую казенно-патриотическую отсебятину. А. С. Пушкин назвал цензуру «дурой» – на трудах Толстого она доблестно старается оправдать этот эпитет, выжженный поэтом на ее бесстыдном лбу. Об этих безобразиях ее в первых произведениях Толстого Н. А. Некрасов, как он пишет, не может думать «без тоски и бешенства». Но даже и в этом изуродованном виде произведения молодого писателя вызывают всеобщий интерес: Александр II, сменивший своего обанкротившегося самодура-отца, прочитав «Севастополь в декабре», приказывает перевести этот рассказ на французский язык и убрать молодого автора с 4-го бастиона в безопасное место. Молодая царица, читая «Севастопольские рассказы», плачет. Уже знаменитый А. Ф. Писемский[22] угрюмо пророчествует, что «этот офицеришка всех нас заклюет, хоть бросай перо…» А Н. А. Некрасов пишет автору: «вы начинаете так, что заставляете самых осмотрительных людей заноситься в надеждах очень далеко…» Симфония необыкновенной жизни этой ширится, растет, и все слышнее и слышнее вдали гремят звонкие трубы триумфального марша… Толстой пьянеет от шири жизни, от ее горячих радостей, от сознания растущей в нем силы. Этот «ездок, весельчак и силач» резко выделяется из всех. Он остер, весь брызжет весельем, в полном смысле душа батареи. «Толстой с нами – и мы не видим конца общему веселью, нет графа, укатил в Симфе рополь, и все носы повесили… – рассказывает один из его сослуживцев. – Пропадает день, другой, третий… Наконец, возвращается, ну, точь-в-точь, блудный сын: мрачный, исхудалый, недовольный собой. Отведет меня в сторону, подальше и начнет покаяние. Все расскажет: как кутил, играл, где проводил дни и ночи, и при этом, верите ли, казнится и мучится, как настоящий преступник. Даже жалко смотреть на него, так убивается… Одним словом, странный и, говоря правду, для меня не совсем понятный, а с другой стороны, это был редкий товарищ, честнейшая душа, и забыть его решительно невозможно…». И он смело восставал против всякой несправедливости, открыто негодовал против узаконенного обычая командиров присваивать себе деньги, которые они экономили на хозяйственной части, т. е. на содержании солдат. И в компании своих боевых товарищей, среди крови, пожаров и бесчисленных убийств, за бутылкой вина, у рояля общими усилиями они сочиняют дерзкие песни, в которых ярко вспыхивает дух обычного русского бунтарства и полного неуважения к благодетельному начальству. Вот одна такая песенка, составленная если не исключительно Толстым, то, во всяком случае, при его деятельном участии:

- Как восьмого сентября,

- Мы за веру, за царя

- От француз ушли.

- Князь Лександра адмирал,

- Суденышки затоплял,

- В море – пучине.

- Молвил: счастия желаю!

- Сам ушел к Бахчисараю, —

- Ну вас всех в…!

И т. д.

Если сравнить бравурно-патриотические мысли о Севастополе, выраженные Толстым в письме к его брату, с мыслями и чувствами, вдохновившими на это стихотворение, невольно задумаешься, как многолика бывает истина и как трудно человеку найти ее в вихрях жизни…

VI

Севастополь пал. Огромные жертвы народа бездарное правительство свело на нет. Толстой в ноябре 1855 едет в Петербург курьером. Несмотря на то, что новому писателю было всего 27 лет, писательские круги встречают его как своего, и всячески ухаживают за ним, и льстят ему.

Потом Толстой рассказывал, что в период от двадцати до тридцати пяти лет на него наибольшее впечатление произвели следующие книги: Гёте, «Герман и Доротея» – очень большое, Тютчев, стихотворения – большое, Кольцов, стихотворения – большое, Фет, стихотворения – большое, Платон, «Федон» и «Пир» – очень большое, «Одиссея» и «Илиада», на русском языке – очень большое. Кроме того, большое влияние на него имели еще два писателя, которых он сам зовет своими учителями: Стендаль и Руссо. Вот в каких выражениях говорит он о них профессору Полю Буайе[23] в 1901 г.:

«К Руссо были несправедливы, величие его мысли не было признано, на него всячески клеветали. Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая „Словарь музыки“. Я более чем восхищался им, – я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста. Многие его страницы так близки мне, что мне кажется, я их написал сам. Что касается Стендаля, то я буду говорить о нем только как об авторе „Chartreuse de Parme“[24] и «Rouge et noir».[25] Это два великие, неподражаемые произведения искусства. Я больше, чем кто-либо другой, многим обязан Стендалю. Он научил меня понимать войну. Перечтите в «Chartreuse de Parme» рассказ о битве при Ватерлоо. Кто до него описал войну такою, т. е. такою, какова она есть на самом деле? Помните Фабриция, переезжающего поле сражения и ничего не понимающего? И как гусары с легкостью перекидывают его через круп лошади, его прекрасной генеральской лошади? Потом брат мой, служивший на Кавказе раньше меня, подтвердил мне правдивость стендалевских описаний. Он очень любил войну, но не принадлежал к числу тех, кто верит в Аркольский мост. «Все это прикрасы, – говорил он мне, – а в войне нет прикрас». Вскоре после этого мне в Крыму уже легко было видеть все это своими глазами. Но, повторяю вам, все, что я знаю о войне, я прежде всего узнал от Стендаля…»

Несмотря на это, им самим признаваемое, духовное родство с целым рядом писателей, Толстой все же был вполне самобытной, очень яркой и бунтарской натурой даже в молодые годы. Ему сразу стало тесно и душно в тех партийных перегородочках, которыми петербургские редакции старательно отгораживались одна от другой, и столкновения с этими маленькими церковками у него следовали одно за другим без передышки. «Кутежи, карты, цыгане целые ночи напролет, – жаловался Тургенев, у которого он одно время жил, – а затем до двух часов спит, как убитый». А встанет, проспавшись, – полная непочтительность к кружковым божкам. И мало того: чем в кружке божок бесспорнее, тем больше щетинится «офицеришка», тем больше и ярче его оппозиция всему, в этих кружках принятому.

«Я… видел его однажды у Некрасова вечером в нашем холостом литературном кругу, – рассказывает Фет в своих воспоминаниях, – и был свидетелем того отчаяния, до которого доходил кипятящийся и задыхающийся от спора Тургенев на видимо сдержанные, но тем более язвительные возражения Толстого.

– Я не могу признать, – говорил Толстой, – чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: «пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждениями.

– Зачем же вы ходите к нам? – задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет, говорил Тургенев. – Здесь не ваше знамя. Ступайте к княгине Б. Б.

– Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить? И праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения…»

И простодушный Фет прибавляет: «полагаю, что Толстой был прав и что если бы люди, тяготившиеся современными порядками, были принуждены высказать свой идеал, то были бы в величайшем затруднении формулировать свои желания».

И отчуждение нарастает. Тургенев, по словам Григоровича, пищит с глазами умирающей газели, что он «больше не может», Некрасов боится упустить и того, и другого для своего «Современника», все гости взволнованы и не знают, что говорить, а Толстой лежит в средней комнате на диване и дуется. Григорович успокаивает его, уверяя, как его любит Тургенев.

– Я не позволю ему ничего делать мне на зло! – с раздувающимися ноздрями говорит Толстой. – Это вот теперь он нарочно ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками…

В другой раз он поехал с Григоровичем на обед в редакцию «Современника». Дорогой Григорович предупредил его, что там не следует касаться некоторых вопросов, а в особенности воздерживаться от нападок на Жорж Санд, которую он терпеть не мог, тогда как в редакции пред ней преклонялись. В течение всего обеда Толстой держался, но под конец, услыхав похвалу какому-то новому роману этой писательницы, вспылил и сказал, что, если бы ее героини существовали в действительности, то их надо бы было привязать, ради назидания, к позорной колеснице и возить по петербургским улицам…

«Толстой не верил в искренность людей, – говорил потом Тургенев. – Всякое душевное движение казалось ему фальшью, и он имел привычку необыкновенно проницательным взглядом пронизывать человека, когда ему казалось, что тот фальшивит». Тургенев утверждал, что никогда в жизни он не переживал ничего более тяжелого, как этот испытующий взгляд, который в соединении с двумя-тремя ядовитыми словами был способен привести в бешенство всякого. Особенно приставал Толстой именно к Тургеневу. Он как бы задался целью вывести из себя этого спокойного, доброго человека, работающего с уверенностью, что делает полезное дело. Но Толстой ни во что не верил, и ему казалось, что все эти добряки только притворяются добрыми и что они напускают на себя уверенность в пользе того, что они делают. Тургенев понимал ясно, как относится к нему Толстой, но хотел выдержать характер. Он стал избегать Толстого, нарочно уехал от него в Москву, а потом в деревню, но Толстой всюду следовал за ним, как – по его словам – «влюбленная женщина».

Много лет спустя в своей «Исповеди» Толстой так рассказывал об этой среде, о своих товарищах по литературной работе и о самом себе:

«И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.

Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы – художники, поэты. Наше призвание – учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить, – в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учат. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я – художник, поэт, – писал, учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество; у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.

Вера эта в значение поэзии в развитии жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собой. Одни говорили: мы – самые хорошие и полезные учители, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет, мы – настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга. Кроме того, было много между ними людей и не заботящихся о том, кто прав, кто неправ, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Все это заставило меня усомниться в истинности нашей веры.

Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по характерам – много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни, – но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны собой люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта – обман.

Но странно то, что, хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но от чина, данного мне этими людьми, – от чина художника, поэта, учителя – я не отрекся. Я наивно воображал, что я поэт, художник и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал.

Из сближения с этими людьми я вынес новый порок – до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему».

Мне кажется, что излишняя схематизация своего прошлого несколько исказила действительность, а следовательно, и те выводы, которые сделал этот беспокойный ум из наблюдения этой действительности. В самом деле, едва ли много найдем мы писателей, которые думали бы об учительстве, – огромное большинство их смотрят на свое дело, как – по выражению Герцена – на «промысел». Впоследствии, когда мне пришлось часто беседовать с Толстым в тишине милой Ясной Поляны, он более точно устанавливал подлинные мотивы деятельности писателя: деньги, во-первых, и слава, то есть возможность получать еще больше денег, во-вторых. Но есть в горьких строках его «Исповеди» все же правда, которая могла бы несколько освежить общественную атмосферу, если бы только она была людьми услышана. Общими, часто бессознательными, усилиями писателей культурному обществу привит, и крепко, культ писателя: Толстой едва ли не первый пустил в эту душную кумирню[26] струю сквознячка. Но даже и Толстой не смог сделать тут ничего: божки остались на своих пьедестальчиках, и по-прежнему курит пред ними толпа свои фимиамы и, несмотря на все эти «сенсационные разоблачения» – в них недостатка не было и помимо Толстого, – продолжает видеть в них каких-то чуть ли не помазанников Божиих…

Но вся эта горечь – плод позднейших лет. А в то время Толстой наслаждался в полной мере своими молодыми победами и, как мы видели, сразу стал держать себя, как «власть имеющий». В конце 1856 г., чтобы развязать себе руки для новой, открывшейся ему деятельности, он вышел в отставку. И до того по-прежнему, больше прежнего был упоен жизнью и собой, что почти не заметил тяжкой болезни и смерти своего брата Дмитрия.

Кончив университет, молодой Дмитрий тоже пошел жизнью особенными, толстовскими путями, не как все. «Митенька, окончив курс, решил служить по гражданской части, – рассказывает Толстой. – Для того же, чтобы решить, какую именно службу избрать, он купил адрес-календарь и, рассмотрев все отрасли гражданской службы, решил, что самая важная отрасль это законодательство, и, решив это, поехал в Петербург». Он ходил там по разным чиновникам в нанковом пальто – под пальто ничего не было: костюм был излишен – и все допытывался у них, где и как мог бы он быть полезен. Чиновникам такой «постанов вопроса», как говорят крестьяне, был, конечно, чрезвычайно удивителен: о пользе Отечества они думали мало. Митенька, разочаровавшись, уехал в деревню, и Толстой потерял его из вида настолько, что даже не мог потом вспомнить, чем он там занимался. Он охотно сходился с монахами, странниками и всякими оригиналами, которых так много на Руси, и жил, не зная ни вина, ни табаку, ни женщин. И – вдруг его прорвало: он стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам. Но даже и в этой жизни этот высокий, сутулый человек со спокойными, прекрасными глазами вел как-то свою линию: ту женщину, проститутку, которую он узнал первой, он выкупил из публичного дома и стал открыто жить с ней. Но вскоре он заболел чахоткой, и тут только Толстой увидался с ним. Он был ужасен. Лицо – одни глаза, те же прекрасные, серьезные глаза. Он беспрестанно кашлял и плевал и не хотел верить, что умирает. Рябая Маша, которую он выкупил из публичного дома, повязанная платочком, робко ухаживала за ним. Все это потом Толстой воскресил и снова тяжело пережил в «Анне Карениной», в сценах болезни и смерти брата Левина, но тогда, в молодости, он был так полон собой, что как-то даже не заметил этого ухода брата. «Я был особенно отвратителен в эту пору… – рассказывает он. – … Мне было жалко Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, и он умер через несколько дней. Право, мне кажется, мне в его смерти было самое тяжелое то, что она помешала мне участвовать в придворном спектакле, который тогда устраивался и куда меня приглашали».