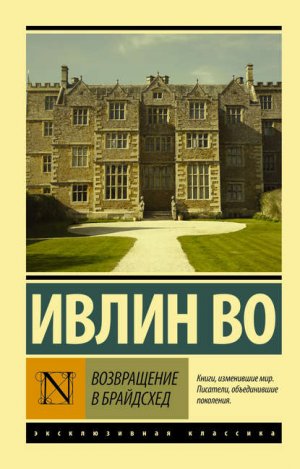

Возвращение в Брайдсхед Во Ивлин

Читать бесплатно другие книги:

В волшебной стране Фейландии несчастливой любви не бывает – тот, кого выбирает фея, одновременно выб...

Что делать, если в твоей жизни кто-то все решил за тебя, лишив и прошлого и будущего, а в настоящем ...

В нашей книге вы найдете лучшие рецепты для постного стола. Увидите, что это очень простые, вкусные ...

Эта книга – великолепный сборник самых лучших игр для детей всех возрастов: от ясельных карапузов до...

Порой полюбившуюся песню нам хочется не просто напеть, а пропеть до конца, насладившись всем богатст...

Как увидеть атомы? Как вскипятить воду снегом? Как прочитать древний свиток? Как опускается и всплыв...