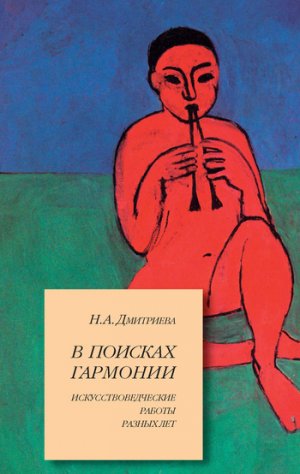

В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет Дмитриева Нина

От составителей

Имя Нины Александровны Дмитриевой – одно из самых ярких и крупных имен в отечественном искусствознании XX – начала XXI века. Написанные ею более двух десятков книг и множество статей стали чрезвычайно заметным и оригинальным вкладом в науку об искусстве. Создававшиеся на протяжении полувека труды Н.А. Дмитриевой существенно продвинули понимание целого ряда принципиальных явлений теории и истории искусства, глубоко раскрыли логику творческих поисков мастеров, определявших судьбы мирового искусства, – Ван Гога, Врубеля, Чехова, Т. Манна, Пикассо.

Перед составителями стояла непростая задача – собрать в одной книге статьи, наиболее ярко раскрывающие многогранный исследовательский и литературный талант НА. Дмитриевой.

Сборник открывается двумя теоретическими статьями: в первой исследуются проблемы интерпретации произведения искусства, во второй анализируется структура художественного образа. Концептуальная убедительность и сила теоретических построений НА. Дмитриевой проистекали не только из особого склада ее ума, умеющего отыскивать причинно-следственные связи и закономерности в запутанном историко-художественном процессе, но и из способности автора глубоко постигать своеобразие отдельного явления искусства. Теоретические обобщения у Дмитриевой всегда основывались на пристальном и вдумчивом изучении живого материала – на анализе отдельного произведения, на изучении творческой эволюции мастера, на исследовании художественной школы, эпохи, направления.

Закономерно, что этюды по истории искусства составляют большую часть сборника. От Данте до Пикассо – таков хронологический диапазон включенных в него работ. Географический охват – от России до Испании на Западе и до Китая на Востоке. Жанровый – от эссе или отклика на выставку до фундаментального трактата, где исследователь выступает одновременно в роли искусствоведа, литературоведа, эстетика, философа. Н.А. Дмитриева равно свободно обращается как к пластическим искусствам, так и к словесному творчеству, что, впрочем, неудивительно, если вспомнить ее блестящую книгу «Изображение и слово» (1962) и серию статей о Чехове, изданную в виде отдельной книги (2007).

Третья часть сборника показывает, что к искусству XX века Дмитриева подходит не только как историк и теоретик, но и как критик. В этом амплуа она откликается на заметные выставки и книги, размышляет о методологии художественной критики, а в годы оттепели пишет о современном стиле в живописи, пылко отстаивая необходимость расширения эстетических горизонтов советского искусства конца 1950-х – начала 1960-х годов.

Завершает книгу раздел мемуарно-публицистических статей, где Нина Александровна вспоминает о судьбах своего поколения, создает творческие портреты известных ученых, с которыми ей довелось общаться, предлагает свое осмысление некоторых злободневных тенденций современной общественной жизни.

С.Ф. Членова, МА. Бусев

Нина Александровна Дмитриева

Нина Александровна Дмитриева… Вряд ли найдется среди людей, интересующихся искусством, тем более среди ученых-гуманитариев, человек, который не знает и не помнит это имя. Что касается нас, историков изобразительного искусства, особенно тех, кто занимается XX веком, то все мы, подобно русским писателям, вышедшим из гоголевской «Шинели», вышли из таких книг НА. Дмитриевой, как «Изображение и слово» (1962), «Пикассо» (1971), «Винсент Ван Гог» (1980). Я считаю себя ученицей Нины Александровны, хотя формально ею не была. Думаю, что то же самое могли бы сказать многие искусствоведы и моего поколения, и поколений, следующих за нами.

С печатными трудами и устными выступлениями Дмитриевой я познакомилась задолго до нашей встречи. Случилось это в начале 1950-х годов. Я была тогда аспиранткой сектора эстетики Института истории искусств, напичканной всякого рода суррогатами мысли (времена-то были какие!). Не секрет, что в юности нередко кажутся привлекательными внешние приметы академической учености – зашифрованный «птичий» язык для посвященных и прочие благоглупости. Работы Нины Александровны меня поразили: оказалось, серьезная наука может быть живым словом всегда и во всем, она может, сохраняя глубину мысли, обладать обаянием художественной прозы, когда в каждом суждении чувствуется присутствие личности автора.

Пройдет время, и мне предстоит еще не раз убедиться в том, что, оставаясь блестящим аналитиком, Дмитриева, как никто другой, умела художественно анализировать художественные произведения. Как известно, она считала своим учителем Михаила Владимировича Алпатова. Думаю, не надо объяснять, что имело место прямое сродство этих двух творческих людей.

Как-то однажды, в день рождения Нины Александровны (24 апреля), я сказала ей: «А вы появились на свет не в обычный день – ведь по древнегреческому календарю это день рождения Афродиты». Мы посмеялись. Хотя чем черт не шутит – не потому ли и в самом деле Нина Александровна обладала безошибочным чувством красоты, гармонии, меры, что сказалось в ее внешности, манере общения, в содержании и стилистике ее работ?

Просто Нине Александровне посчастливилось родиться одаренным, даже всесторонне одаренным человеком. Она писала стихи и сказки, переводила зарубежных поэтов, сочинила продолжение неоконченной повести Диккенса «Тайна Эдвина Друда». Помню, как в один из осенних дней – дело было в Усове, где мы вместе снимали дачу, – я подбила ее отправиться «на этюды», и Нина Александровна написала, впервые сменив акварель на масло, красивый осенний пейзаж в манере Ван Гога.

Обаяние личности Нины Александровны было огромным. В устремленном на собеседника пристальном взгляде ее серо-голубых глаз светился живой, проницательный ум человека, наделенного редким даром всепонимания.

Она была внутренне независима, умела охранять свое «я» от предписанных догм, от модных тенденций и господствующих идей, вообще от любого насилия над волей. Внешне мягкая, она становилась непреклонной, когда речь шла о праве оставаться собой. В очень интересной статье о рисунке Пушкина Нина Александровна употребила по отношению к пушкинской Татьяне слово «самостояние», которое как нельзя лучше определяет ее собственную позицию[1]. Именно такое «самостояние» и придает в итоге ее работам удивительную естественность, свободное «дыхание», которые исчезают, стоит лишь «наступить на горло собственной песне».

Как-то однажды я спросила у Нины Александровны: «В чем смысл жизни?» – по молодости чего не спросишь. И она ответила: «Смысл жизни в том, чтобы прожить ее достойно». Она сама прожила свою жизнь очень достойно, сохраняя высокую нравственную позицию и внутреннюю независимость (что иногда казалось совершенно невозможным).

Нина Александровна была глубоко верующим человеком, и вместе с тем не слепым в своей вере. Смею предположить, что для нее самым важным и дорогим была идея самоусовершенствования, духовного роста человека. Недаром она очень дружила с Александром Менем, интеллектуалом, священником-просветителем, который, мне кажется, не мог бы удовлетвориться тезисом «верую, ибо абсурдно».

Каждый, кто с ней общался, ощущал особую внутреннюю духовную силу ее характера – внешне мягкого, лишенного давящего, по-мужски волевого начала, что, впрочем, лишь преумножало, но не умаляло эту его силу.

За абсолютной простотой и естественностью облика, манер и поведения Нины Александровны (она никогда не «лепила» свой имидж), скрывалась сложная, глубокая и даже загадочная натура. Столь же обманчива и простота ее работ, в которых прозрачная ясность мысли и изложения достигает, кажется, возможного предела, и в то же время под этой поразительной простотой и ясностью нередко таится глубокий и не вдруг различимый смысл.

Думаю, было бы неправильно, говоря о книгах и статьях Нины Александровны, составляющих золотой фонд нашей искусствоведческой науки, ограничиться общими, пусть даже самыми хвалебными словами. Работы эти заслуживают серьезного анализа. Попробую, в меру своих сил и возможностей, решиться на такой анализ, заранее зная, что Нина Александровна наверняка посмеялась бы над этой затеей.

Первым заметным трудом Н.А. Дмитриевой была книга «Московское училище живописи, ваяния и зодчества» (1951). Это ее кандидатская диссертация, написанная взамен первоначального исследования о Врубеле, которое в свое время отвергли – не тот герой! Спустя много лет Нина Александровна опубликует превосходную монографию об этом своем любимом живописце.

Время нашей совместной работы в секторе эстетики – а это период так называемой «хрущевской оттепели» – осталось в памяти как очень счастливое. Время надежд, бурных дискуссий и молодого нахальства. Мы читали и перечитывали Гегеля, Канта, молодого Маркса, подвергая многое сомнению, соглашаясь и споря с великими мыслителями и друг с другом. Нина Александровна описала эти годы в очерке о М.А. Лифшице[2], у которого она училась еще в ИФЛИ до войны и которого называла своим учителем.

Рассказ Дмитриевой проникнут драматизмом: перед читателем с неотвратимостью разворачивается картина триумфа и трагедии человека выдающегося ума и больших знаний (триумфа в довоенное время, когда – как пишет Нина Александровна – его ходила слушать вся Москва, и трагедии в послевоенные годы, когда он не смог (или не захотел?) отрешиться от идеологических догм, от мыслительных стереотипов и растерял свое дарование). В упомянутом очерке невольно получилось, что главное содержание секторной жизни в то время – спор Лифшица с «младомарксистами» (так Нина Александровна называет противников Лифшица, среди которых самыми активными и идейно вооруженными были Ю.Н. Давыдов, Л.Н. Пажитнов и Б.И. Шрагин). Мне же главное видится в другом. В те годы предметом наших споров стали кардинальные вопросы эстетики и философии (знай наших!) – что такое искусство? что такое прекрасное? что такое эстетическое чувство? каково отношение художественного творчества к труду и свободе? Мы дерзали эти вопросы ставить и решать, как нам казалось, по-новому. Это окрыляло. Не работа, расписанная в планкартах и рассчитанная в печатных листах, а творчество, можно сказать, коллективное творчество приносило нам настоящую радость.

Нина Александровна пишет, что в спорах не принимала ничьей стороны. Пожалуй, так оно и было. Просто она не очень любила перепалки (мы ведь нередко спорили до ночи) и ей, человеку безупречного вкуса, гармоничного душевного склада, внутреннего изящества, вероятно, претили наши перегибы и перехлесты, а бывало – и глупости. Но в стороне она ни в коем случае не стояла. Случалось так, что наиболее радикальные «младомарксисты» иногда были не прочь подчинить искусство собственно социальной задаче, после исполнения которой его существование становилось проблематичным. Нину Александровну никогда не соблазняли подобные теории, ее представление об искусстве как о величайшей (и вечной!) ценности культуры всегда оставалось незыблемым. При этом никак нельзя сказать, что и социальные (их можно назвать социально-утопическими) идеи тогдашней эстетической науки оставили ее совершенно равнодушной. Еще в 1956 году вышла в свет книга Дмитриевой «Вопросы эстетического воспитания», в которой речь идет о великой роли искусства и шире – творчества по законам красоты в жизни человека и человечества. Вот как она пишет о цели творческой работы (имеется в виду отнюдь не только работа художника, писателя, музыканта): «Заставить природу зазвучать как музыка, в которой всякое звучание является необходимым элементом общей мелодии; добиться, чтобы не было провалов и дисгармонии, не было немых, недействующих клавишей. А так как клавиатура природы безгранична, то и самому этому стремлению нет границ: каждая вновь достигнутая ступень открывает новые, ранее недоступные горизонты»[3].

В книге «О прекрасном» (I960), которая сразу же стала раритетом, Нина Александровна продолжала рассматривать искусство и красоту как детей гармонии, законы которой открываются человеку-творцу, чьи деяния способны приблизить время преобразования по эстетическим законам самой жизни. Но главным ответом на тревоживший всех нас вопрос о природе искусства стала ее книга «Изображение и слово» (1962). Я хорошо помню Нину Александровну в те годы – моложавую (ей около сорока пяти), улыбчивую, подвижную, находящуюся в расцвете творческих сил.

В «Изображении и слове» уже в полной мере проявились все главные достоинства ее работ: зоркость глаза, верность чувства, точность выражения и завидное изящество мысли и слога. Пожалуй, основной смысл затеянного Ниной Александровной сравнительного анализа литературы и изобразительных искусств заключался в исследовании и утверждении многозначности художественного образа, будь то словесный или пластический образ. Позднее эта идея особой многозначности художественного языка будет развита в ее книге об интерпретации искусства, книге замечательно интересной, но, к сожалению, так и не вышедшей в свет. Уже в «Изображении и слове» проявилась особая любовь Нины Александровны к литературе и глубокое понимание ею природы словесного искусства. Эта сторона ее дарования в полной мере раскрывается в книге «Послание Чехова»[4], в которой собраны замечательно интересные прочтения целого ряда прозаических произведений писателя, всю жизнь бывшего для нее образцом художника и человека.

Мне кажется, такие люди, как Дмитриева, являются своего рода последними могиканами из плеяды старой русской интеллигенции, для которой именно литература нередко была средоточием и философской мудрости, и этической нормы, и эстетического закона. Кстати говоря, Нина Александровна не любила, когда ее причисляли к сонму ученых (она говорила: «Я не ученый, я – литератор»), В этом ощущалась и скромная сдержанность самооценки, и особое отношение к литературе, и, вероятно, утверждение своего авторского права на своеобразие научного подхода.

В конце 1960-х годов, после унизительного следствия по делу так называемых «подписантов», поставивших свои подписи под письмами в защиту прав и свобод человека, наш сектор эстетики потерял лучших своих сотрудников и перестал существовать в прежнем составе и прежнем качестве. Мы с Ниной Александровной перешли в сектор современного западного искусства. Мне, помнится, было очень нелегко перестроиться, а Нина Александровна будто и не испытывала никаких трудностей и уже к 1971 году закончила книгу о Пабло Пикассо – первую в нашей стране обстоятельную монографию о великом художнике, который тогда еще многим представлялся если не злокозненным, то малопонятным «модернистом». Хочется повторить, что все мы, кто тогда и позднее занимался искусством XX века, шли по стопам Дмитриевой.

Книга «Пикассо» показала, как можно и как нужно писать о современном художнике. И первый из уроков заключался в том, что прежде всего следует постараться его понять, не измеряя непривычность образного языка ни готовой идеей, ни предвзятым мнением, ни преднамеренной оценкой. Позднее она напишет очень интересную статью «Некоторые мифы о Пикассо»[5], в которой будет опровергать односторонние и пристрастные суждения о его творчестве как о конце искусства, как о бессмысленной игре формами, как о следствии шизоидного тяготения к мраку и смерти. Нина Александровна всегда сохраняла огромное уважение и доверие к художнику, творцу искусства, никогда не становясь в позу ментора, стараясь постичь внутреннюю необходимость именно такого, а не иного образного решения.

Вспоминаю, как Нина Александровна работала над книгой о Пикассо. Мы жили вместе на даче, и каждый день я наблюдала одну и ту же картину: сидя за столом или полеживая на кровати, обложенная со всех сторон книгами и альбомами, она подолгу вглядывалась в репродукции произведений художника, неспешно раздумывая над каждой деталью, вживаясь в сложный образный язык его произведений. Надо сказать, что постоянное вдумчивое общение с искусством – в музеях или, если нет возможности увидеть произведение воочию, то по репродукции – было и оставалось до конца жизни насущной потребностью для Нины Александровны. Незадолго до смерти, почти лишившись зрения, она показывала мне кое-что из своих альбомов, и я снова поражалась ее способности буквально «высмотреть» в картине нечто, чего еще никто до нее не увидел.

Второй бесценный урок, который нельзя было не извлечь из книги «Пикассо», – продемонстрированное Дмитриевой умение видеть, как она сама писала, «незримое содержание в зримых формах». Без такого умения искусство авангарда осталось бы для нас закрытым.

Но в чем и где искать это «незримое содержание»? «Искусство XX века, – пишет Нина Александровна, – оказалось перед сложной дилеммой, заблудившись в коварной диалектике “субъект – объект”. Видимо, органичный для него путь состоял в том, чтобы именно диалектику, именно противоречивую связь, отношение этих начал сделать непосредственным предметом изображения»[6]. Мысль, дающая ключ к методу исследования современного искусства, которого придерживалась и сама Дмитриева. Это, пожалуй, третий урок, невольно (именно невольно) преподанный нам, искусствоведам, да и вообще любому любознательному читателю.

Интересно, что Пикассо – художник драматичный, непредсказуемый, постоянно совершающий, по словам Нины Александровны, «прыжки в неизвестность», – все-таки предстает в ее книге почти гармоничным в своих «безумствах». Как же так? Со временем, мне кажется, удалось разгадать эту загадку. Просто исследователь, вживаясь в мир образов Пикассо (или другого современного художника), раскрывала необходимость именно такого образного языка со всеми его деформациями и неправильностями. Необходимость для художника и для тех, кто захочет и рискнет его понять. Тогда становятся лишними разговоры о произвольности, безумии, демонизме, хулиганстве (какие только грехи не приписывали тому же Пикассо!), и его творчество обретает смысл, логику и, как ни странно, гармонию.

Надо сказать, что исторический метод исследования (принципиальный для марксистской науки, он в те времена нередко искажался вульгаризмами и схематизмом) применен в книге Дмитриевой блестяще. Творчество художника рассмотрено в широкой исторической перспективе, и реалии времени – а Пикассо жил и работал долго – буквально «прорастают» в ткань его художественных образов. Они таковы, ибо такова жизнь и таково ощущение жизни человеком XX столетия. «Чем сложнее современная действительность, – пишет Нина Александровна о Пикассо, – тем сложнее и его искусство»[7]. Ненавязчиво, как бы исподволь, в книге высказывается мысль о самопознании человека в искусстве и через искусство. Позднее эту мысль она разовьет в статье «Опыты самопознания»[8].

В сущности, именно многообразным художественным опытам самопознания посвящена и написанная Дмитриевой замечательная книга об интерпретации искусства (не только современного). К величайшему сожалению, по ряду бюрократических причин она так и не вышла отдельным изданием, но знакома читателям по циклу блестящих статей.

В своих размышлениях о природе и смысле современного искусства Нина Александровна идет еще дальше, ставя перед собой вопрос: а где же цель, в чем же высший смысл мучительных деформаций, уродливых дисгармоний, сопровождающих опыты художественного самопознания в XX веке? Достаточно ли просто констатировать, что они – отражение дисгармонии реального мира? Снова хочется обратиться к цитате из книги Дмитриевой: «…Пикассо обнажил незавершенность нынешнего мира. Мира с нарушенными пропорциями, нестабильного, расплавленного, текучего, находящегося в становлении, мира, в сущности еще младенческого, еще “предысторического”»[9]. Мысль о пересоздании, нет, скорее – о преображении мира, названного еще классиками марксизма «предысторическим», о неминуемом движении от дисгармонии к гармонии опять-таки очень ненавязчиво высказывается Ниной Александровной (разумеется, ни о каких социальных переворотах и революционных утопиях речи нет), нигде не приобретая доктринерского характера, а лишь просвечивая в тончайших анализах искусства.

Дмитриева пишет о «живом единстве» (другое имя гармонии) как о возможном идеальном состоянии мира, которое предвосхищает и готовит все создаваемое человеком-творцом. В этих чаяниях слышен отзвук соловьевских мыслей о «всеединстве» (Нина Александровна еще в молодые годы увлеклась философией Владимира Соловьева). В них отозвались и те извечные вопросы, которые сама Дмитриева называла типично русскими: зачем? что делать? куда идти? – вопросы, составлявшие идейный стержень любимой ею русской литературной классики.

Что касается художников, близких сердцу Нины Александровны, то мне, признаюсь, казалось странным увлечение ее, человека редкой душевной гармонии, драматическими творческими натурами, такими, как Врубель, Ван Гог, Пикассо. Сейчас я понимаю, что именно такие художники, не избегающие трагических истин жизни, в высшей степени способные на те самые «прыжки в неизвестность», о которых она писала в книге о Пикассо, – именно они в муках самопознания сражались за искомую гармонию.

Еще об одном моем со временем изжитом недоумении. Много лет назад Нина Александровна как-то сказала на заседании сектора, что собирается писать о юморе в современном искусстве. Я удивилась, ведь она не принадлежала к людям ироничным, любителям поострословить, пошутить, рассказать свежий анекдот. Теперь же мне это решение Дмитриевой представляется вполне логичным. Давно известную истину – которая сводится к тому, что, когда человеку открывается несовершенство мира и своей собственной природы, возникает потребность в очистительном смехе, необходимом для того, чтобы выжить, – она рассмотрела на примере (вернее, примерах) современного искусства. Получилась увлекательная книга, которая, к сожалению, тоже так и не увидела свет. В главе этой книги, опубликованной в виде статьи, Нина Александровна пишет о «карнавальном чистилище», через которое проходит современный человек[10]. Речь идет о вещах, о потребительском вещизме, о дизайне и моде – во всем этом автор находит смеховой «карнавальный» аспект, скорее обнаруживающий, чем скрывающий дисгармонию мира. (Она и о Пикассо писала: «Силой своего всеохватывающего “космического” юмора Пикассо обнажил незавершенность нынешнего мира»[11].) И в данном случае в характере современного смеха Нине Александровне удалось найти оригинальный способ обнаружения скрытых, глубинных особенностей искусства XX века.

Хочу подчеркнуть, что Дмитриева – серьезный ученый-аналитик (ее работы, безусловно, принадлежат к смысловому искусствознанию) – была в то же время талантливейшим просветителем. Она никогда не забывала о своем долге перед людьми, которым не посчастливилось приобщиться к высотам культуры, что тоже безусловно является продолжением давней демократической традиции русской интеллигенции. «Великие книги, даже самые мудрые, создаются не только для посвященных», – пишет Нина Александровна в статье «Эпизоды из истории “Божественной комедии” Данте»[12]. Насколько мне известно, Нина Александровна не любила преподавать (хотя, разумеется, ей не раз приходилось читать лекции и даже курсы). Но это и неважно. Все равно она всегда была и оставалась Учителем с большой буквы. Ведь даже самым глубоким, самым теоретическим ее работам свойственна особая открытость, когда, казалось бы, немыслимо сложные проблемы под ее пером – легким и точным – оказываются близки и понятны каждому.

А потому не удивительно, что именно Дмитриевой написана лучшая, можно сказать, образцовая, популярная книга об искусстве. Я имею в виду «Краткую историю искусств», которая много раз переиздавалась и всегда очень быстро исчезала с прилавков магазинов. Легко заметить, что часто Нина Александровна не просто отстраненно излагает свои мысли, а как бы ведет разговор с читателем (речь идет не только о «Краткой истории искусств»). Не потому ли в ее текстах постоянно встречаются вопросы, обращенные и к себе, и к своему потенциальному собеседнику, который приглашается поразмышлять над какой-либо проблемой? Иногда вопросы сыплются как из рога изобилия. Вот, к примеру, отрывок из «Карнавала вещей»: «Но какова современная личность “постиндустриального” капиталистического общества XX века и что ей требуется? Где ее действительные потребности, где мнимые? Где преходящие, где устойчивые? Как отделить потребности, рожденные духовным богатством, от снобистской избыточности?»[13]

Впрочем, великая сила такого автора, как Нина Александровна, проявлялась не только в умении побуждать читателя к активному размышлению, не только в замечательной способности излагать самые сложные вопросы кристально ясным языком, но еще и в удивительной образности и поэтичности самой мысли об искусстве. В доказательство хочется привести цитату из «Краткой истории искусств» (я ее не выбирала, книга случайно открылась на этом месте): «Крылатая Ника Самофракийская – воплощение радостного пафоса, утро эллинистического мира, она была создана в конце IV столетия до н. э. Когда-то она стояла, трубя в рог, на утесе на берегу моря, открытая ветру и брызгам морской пены. Сейчас она встречает посетителей Лувра на площадке широкой лестницы. Обезглавленная, без рук, с поломанными крыльями, она и здесь царит над окружающим пространством и, кажется, наполняет его шумом прибоя и ветра, сверканием солнца, синевой неба»[14].

Вот такое живое чувство поэтической прелести произведения, наверное, является лучшим способом научить всех и каждого видеть, понимать и любить искусство.

С.П. Батракова

Многозначность художественного образа

К проблеме интерпретации[15]

I

Пабло Пикассо. Фигура. 1928

Действительно ли существуют вечные, непреходящие ценности искусства, сохраняющие свою силу во все времена? В этом трудно сомневаться – имена «классиков» тому порукой. Однако сомнения высказывались не только в приступах погромных революционных страстей, не только бунтарями-футуристами или представителями «контркультуры». Задолго до них утонченные писатели XIX века братья Гонкуры, вовсе не расположенные ничего уничтожать и крушить, позволили себе усомниться: возможно ли что-то неизменное в этом изменчивом и превратном мире? В дневнике Гонкуров от 10 ноября 1862 года читаем:

«После долгих размышлений я прихожу к убеждению, что в литературе не существует вечно прекрасного, иначе говоря – абсолютных шедевров <…>. Профессора и академики уверяют, будто существуют произведения и авторы, над которыми не властно ни время, ни изменения вкуса, ни обновление духа, чувств, интеллекта, происходящее в разные времена у разных народов. Они говорят так, ибо нужно же им хоть на что-нибудь опереться, спасти хоть какой-нибудь Капитолий! <…> Если все в мире изменилось, если человечество пережило столь невероятные превращения, переменило религию, переделало заново свою мораль, – неужели же представления, вымыслы, сочетания слов, пленявшие мир в далекие времена его детства, должны пленять нас так же сильно, так же глубоко, как пленяли какое-нибудь пастушеское племя, поклонявшееся многим богам…»1

Мысль, характерная для позитивистских тенденций XIX века. Тут отголоски бунта против всяческих абсолютов, вотум недоверия «профессорам и академикам», отходная и классицизму с его культом Античности, и романтизму с его средневековыми грезами; тут слышится и голос Курбе, восклицающий: для искусства существует только настоящее! А – и голос нашего В.В. Стасова, восклицавшего нечто в этом же роде.

Прошло больше ста лет, человечество пережило дальнейшие превращения, куда более невероятные, но не потеряло восприимчивости к «абсолютным шедеврам» многовековой давности. Мысль Гонкуров не подтверждается ходом вещей. Она, впрочем, была бы логически неуязвима, если бы верна была ее исходная посылка, а именно: что однажды созданные произведения искусства остаются теми же и такими же, как в момент их создания. В самом деле, общество переживает ломку воззрений, социальные перевороты, коренные перемены образа жизни, перед ним встают неведомые прежде проблемы, а «шедевры» каменеют в своей изначальной данности, и человечество зачем-то перетаскивает этих идолов из одного столетия в другое.

Но предпосылка неверна: произведения искусства сами видоизменяются, получая приток новой жизни от восприятия их новыми поколениями. Исторический опыт бросает на них обратный свет.

В общей форме это относится не только к произведениям художественного творчества. Значение любого исторического события неоднократно переосмысливается, карта истории подправляется; переоцениваются и пересматриваются в свете нового опыта идеи, концепции, научные теории. Однако есть нечто очень специфическое в «бессмертии» художественных шедевров: они становятся резервуаром ценностей, не пустеющим по мере того, как из него черпают, – чем больше черпают, тем больше он наполняется. Этого не происходит при переоценке научных построений: там раньше или позже обнажается дно.

Загадочное свойство искусства – не убывать, заново возрождаться, иногда внезапно молодеть. Очевидно, черпающие из его источника одновременно и пополняют его, присоединяя свой духовный опыт к духовному опыту художника. Для чего, разумеется, нужно, чтобы произведение художника обладало силой притяжения, магнетизмом. Тогда оно становится накопителем духовной энергии поколений.

Эстетическое восприятие как соучастие

В том же 1862 году, к какому относится приведенная запись в дневнике Гонкуров, молодой украинский филолог А.А. Потебня в работе «Мысль и язык» поставил проблему апперцепции как эстетическую проблему. Он писал: «Искусство есть язык художника, и как посредством слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только пробудить в нем его собственную, так нельзя ее сообщить и в произведении искусства; поэтому содержание этого последнего (когда оно окончено) развивается уже не в художнике, а в понимающих <…>. Сущность, сила такого произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя или зрителя, следовательно, в неисчерпаемом возможном его содержании. Это содержание, проецируемое нами, то есть влагаемое в самое произведение, действительно условлено его внутреннею формою, но могло вовсе не входить в расчеты художника…»2

Потебня дает ключ к решению проблемы, которая Гонкурам представлялась тупиковой: произведения искусства, созданные в прошлом, продолжают действовать в настоящем, так как пробуждают в воспринимающих их собственные, принадлежащие настоящему, переживания и мысли. Если выразить идею Потебни в современных терминах, то речь у него идет о бесконечной потенциальной информации («неисчерпаемом содержании»), заложенной в художественном произведении, и об обратной связи между произведением и воспринимающими.

Мысль, что произведение искусства не есть что-то раз навсегда созданное, а «нечто постоянно создающееся», подразумевает всеобщий процесс сотворчества, соучастия. Не будь этого процесса, произведение искусства, даже и при первом его создании, оставалось бы исключительным достоянием автора. Ведь плоды искусства не могут «внедряться в практику» в том же смысле, как плоды науки и техники. Последними можно пользоваться и без приобщения к творческой мысли ученых и конструкторов. Чтобы вскипятить воду в электрическом чайнике, не обязательно иметь представление об устройстве чайника и вообще об электричестве – вода все равно закипит. Пользование искусством подобных осязаемых результатов не дает. Предполагается, что его результат – эстетическое переживание, а главная цель – «последействие» – духовное обогащение воспринимающего. Но и первое, не говоря уже о втором, не бывает простым автоматическим следствием встречи с произведением искусства, наподобие того, как нагревание воды является следствием включения вилки в розетку. Можно иметь в поле зрения живописное полотно, ровно ничего при этом не переживая и не воспринимая его как эстетический предмет. Причем это еще не значит, что картина плоха или что данный зритель не способен понимать живопись, а только то, что между ними не состоялся контакт. Для контакта нужен зов и отклик. Допустим, и картина хороша, и зритель знаток живописи – но все-таки этого недостаточно. Как раз у знатоков вырабатывается своего рода иммунитет к эстетическому воздействию, как у врачей – к человеческому страданию. Зритель-знаток может бегло взглянуть на картину, определить, что она относится к такой-то школе, и равнодушно пройти мимо.

Возможность эстетической реакции возникает, если зритель улавливает исходящий от картины зов, как бы обращенный лично к нему. Тут от него требуются и самостоятельные дальнейшие усилия: готовность пойти навстречу произведению, его зовущему, исключительная сосредоточенность на нем. Тогда приходят в деятельное состояние резервы собственного духовного опыта зрителя, и он соотносит их с тем, что открыла ему картина, чувствует себя ей сопричастным. Это и есть феномен сотворчества, составляющий суть эстетической реакции. Он практически довольно редок, но лишь посредством его картина, музыка, стихи способны возвысить кого-либо кроме самого живописца, композитора, поэта.

Современный человек «потребляет» искусство в довольно большом количестве – кинофильмы, телефильмы, спектакли, книги, концерты, выставки. Но только небольшая доля увиденного, прочитанного, услышанного вызывает у него эстетическое переживание. Не нужно отождествлять с ним реакции другого рода, например заинтересованность в развитии действия (узнать, «что будет дальше», «чем кончится», «кто убийца»), приобретение тех или иных сведений или моральных наставлений, простое чувственное удовольствие, захваченность музыкальным ритмом и пр. Все это тоже имеет свой смысл, в известной мере оправдывая избыточность поглощаемого искусства (или его суррогатов). Но лишь акт своеобразного соучастия, протекает ли он скрыто или выражается в активной интерпретации воспринятого, делает встречу с произведением искусства событием в духовной жизни.

Понятно, что для возникновения подлинного эстетического контакта с произведением искусства у воспринимающего должно быть некое предварительное потенциальное с ним сродство. Если нет сродства – не будет услышан зов. Отсюда та пристрастная избирательность в оценках искусства, которая иногда кажется странной. Как мог Толстой, спрашиваем мы себя, не оценить до достоинству Шекспира? Почему Бунин не признавал поэзию Блока? Отчего Цветаева не любила Чехова, а любила Ростана? Не странно ли, что Сезанн пренебрежительно отзывался о живописи Ван Гога? Неужели они «не понимали»?

Нет оснований думать, что Толстой осуждал Шекспира только из вне-эстетических, прежде всего религиозно-нравственных, соображений. Такие соображения у Толстого были, однако он выделял их в особый ряд, не смешивая с оценкой художественных качеств. По всей вероятности, произведения Шекспира действительно не вызывали у Толстого эстетического отклика. Последний зависит не столько от какого-то абстрактного «понимания» искусства вообще, сколько от избирательного сродства именно с этим художником, этим произведением. (По-другому это можно назвать психологической совместимостью.)

Но и когда имеется такое сродство, образ произведения, данный в эстетическом восприятии, не будет вполне тождествен авторскому, а будет от него чем-то отличаться. Потебня сравнивал процесс восприятия с зажиганием одной свечи от другой: «Пламя свечи, от которого зажигаются другие свечи, не дробится; в каждой свече воспламеняются свои газы». Он цитировал В. Гумбольдта: «Всякое согласие в мыслях – разногласие», «В душе нет ничего, кроме созданного ее самодеятельностью»3.

Эстетическая реакция на произведение искусства как бы творит его новый вариант из собственного «горючего материала». Не так же ли поступает и художник по отношению к явлениям действительности, пробуждающим его творческую волю? Он их не воспроизводит, но преобразует. Волевое начало заложено и во вторичном творческом акте, то есть в восприятии художественного произведения: возникает потребность в каком-то действии, направленном на предмет восприятия. Чисто пассивное созерцание оставляет осадок неудовлетворенности, не насыщает, так же как живописца не насыщает смотрение на полюбившийся предмет: он должен взять кисть. А что может сделать зритель, смотрящий на его картину? «Что делать нам с бессмертными стихами?»

Чем эстетическое переживание интенсивнее, тем настоятельнее ищется выход к действию, тем сильнее тревога от бездействия, порою мучительная. Она описана Толстым в «Крейцеровой сонате»: «Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, – Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии, – это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, – нет».

Позднышев, герой повести Толстого, испытывает муки эстетической безысходности, слушая музыку «в гостиной среди декольтированных дам». Другие гости их не испытывают, они не реагируют на музыку эстетически, а разве что получают от нее чувственное удовольствие, им достаточно «похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне». По другой причине не испытывает их скрипач Трухачевский, в той же гостиной среди тех же дам исполняющий Крейцерову сонату. Он-то делает как раз то, «что надо делать в этом раздражении», давая ему выход, – он исполняет произведение Бетховена, становясь его прямым соучастником. Поэтому Позднышев завидует ему – сальерианской завистью. Тема музыки и тема ревности объединены не внешне: в безумной ревности Позднышева именно к этому человеку, музыканту, сублимируется зависть бессильного к сильному, Сальери Моцарту. Сальери не меньше Моцарта «чувствует силу гармонии», но воплотить не может, и в том его мука. Мука того, кто слышит «зов», но не в силах ответить. В случаях Сальери и Позднышева стремление уничтожить – уничтожить произведение или его творца – извращенная форма эстетической реакции, не находящей выхода в сотворчестве.

Музыкант – исполнитель, интерпретатор создания композитора, сам, в своем исполнительстве, творец. Не все искусства рассчитаны на исполнение, но к действенному отклику зовут все. Вопреки мнению о полном бескорыстии эстетического переживания, элемент «корысти» в нем есть: эстетический предмет возбуждает желание его присвоить (не в прямом смысле, хотя часто и в прямом тоже), сделать своим достоянием, довести ощущение причастности до соавторства. Детское восприятие, вероятно, могло бы дать интересный материал для изучения ранних эстетических реакций. У восприимчивых детей жажда присвоения полюбившегося произведения проявляется открыто. Ребенок пересказывает известную сказку и утверждает, что сам ее сочинил. Он не лжет: сказка ему понравилась, и он признал ее за свою. Марина Цветаева вспоминала, как она в одиннадцатилетнем возрасте по нескольку раз переписывала из хрестоматии в тетрадку стихотворение Пушкина «К морю». Зачем бы переписывать, если всегда под рукой книжка? «Чтобы мое было, чтобы я сама написала».

Есть разные возможности. Стихи можно продекламировать. Картину срисовать. Прочитанное пересказать «своими словами» (именно своими!). Можно сделать иллюстрацию к прочитанному. В каждом подобном акте проявляется воля к присвоению чужого творчества и одновременно к присоединению, привнесению себя, своего понимания и чувства. Здесь лежат истоки всевозможных интерпретаций художественных произведений, начиная с исполнительства и кончая написанием книг о работе художников, писателей, композиторов, режиссеров, актеров.

Благодаря вновь и вновь возобновляющимся интерпретациям художественное произведение вновь и вновь возрождается. «Произведение искусства есть существо движущееся, а не покоящийся труп» (А. Блок). Как отдельные люди, так и целые поколения слышат (или не слышат) исходящий от него зов.

Обратная связь

Совокупность индивидуальных и коллективных интерпретаций не проходит без обратного влияния на интерпретируемое произведение: они образуют ауру, в которой оно отныне живет. Они повышают или понижают его общественное значение, сообщают ему дополнительные обертона, делают его сосудом новых истин. Оно не только отражается в наших сознаниях, но само отражает наши сознания в их смене. И они не только мимолетно отражаются в нем и потом исчезают, но вживаются в ткань художественного произведения, иные так прочно, что становятся от него неотъемлемы. Можно ли сейчас представить себе Дон Кихота Ламанчского, созданного в XVII веке испанцем Сервантесом, не соотнося его с образами, созданными в XIX веке французами Домье и Доре? Эти два художника довоплотили сервантесовского рыцаря, хотя не были причастны к испанской художественной традиции, и возможно, Сервантес представлял своего героя иначе.

Кто первый сказал, что «Мона Лиза» Леонардо да Винчи загадочна? Во всяком случае, не сам художник и не его современники. Вазари подробно описывал эту картину, но о загадочности – ни слова: говорится только об ее удивительном жизнеподобии. Но когда слово было произнесено, оно стало характеристикой Джоконды, ее взора, ее улыбки. Мы смотрим и видим: да, она загадочна. И наше восприятие направляется по этому руслу.

С другой стороны, бывают трактовки «конъюнктурные» или просто произвольные, анекдотические. Они со временем «спадают ветхой чешуей», становясь, однако, на какой-то период фактом биографии произведения. Его жизнь во времени – не равномерное восхождение, а путешествие по пересеченной местности с риском провалиться в болото китча или сорваться в яму забвения, откуда его извлекут не скоро. Не исключено, что эти неприятные приключения оставят на его теле шрамы. Даже в обстановке всенародного культа Пушкина кто-то может вспомнить: а вот Писарев говорил о Пушкине другое. Еще тяжелее отзываются на судьбе классиков штампы школьных программ: «Онегин – тип лишнего человека», «Грибоедовская Москва», «Лев Толстой – зеркало русской революции» и пр.

Мы подчас не отдаем себе отчета, как сильно влияют на наше восприятие все предварительные знания о произведении и его прежних оценках, начиная со знания имени художника, знаменитого или не очень (по-иному смотрелось бы полотно, подписанное Тицианом, если бы под ним была подпись: «Неизвестный мастер венецианской школы»). Все наслоения, образовавшиеся исторически, сказываются на нашей апперцепции. Быть может, этим объясняется нередкое охлаждение, падение интереса к «вчерашнему», то есть к близкому прошлому. Успех «сегодняшнего», только что появившегося, может вызываться его актуальностью, новизной. Когда же сегодняшнее становится вчерашним, актуальность исчезает, новизна блекнет, а «наслоения» еще не успели образоваться. По мере того как они появляются (если появляются, это момент очень важный!), общественный интерес возгорается снова и произведение искусства как бы растет, отдаляясь во времени – своего рода «обратная перспектива».

Так или иначе, художественное произведение живет, «развиваясь в понимающих», на что и обратил внимание Потебня. Научный авторитет Потебни как лингвиста впоследствии заслонил его краткие экскурсы в область эстетики. Все же они были подхвачены в первые десятилетия XX века литературоведами, занимавшимися вопросами психологии творчества. Нужно вспомнить А. Горнфельда, автора большой статьи «О толковании художественного произведения».

«Художественное произведение, – писал Горнфельд, – есть, так сказать, сгусток душевной жизни, настроений, запросов, мысли. Чьей мысли? Разве только автора? Разве только предшествовавших ему и его подготовивших поколений? Конечно нет; конечно, когда художественное произведение дошло до нас, оно уже вобрало в себя и душевную жизнь всех поколений, отделяющих нас от его появления»4.

Утверждая и аргументируя идею динамической жизни художественного произведения, Горнфельд, однако, выступал против неограниченного произвола интерпретаций. Он полагал, что интерпретаторы, вольно сочиняющие нечто свое по канве чужого произведения, разрушают его как целостный мир, как систему, а с ним следует сообразовываться именно как с целостной системой. Особенно плохо, считал Горнфельд, когда интерпретатор выдает свое личное толкование за общеобязательное или приписывает его самому художнику.

И сама тема статьи этого незаслуженно забытого исследователя, и высказанные в ней здравые мысли не менее актуальны в наши дни. Бурное развитие кино, а затем телевидения с его сериалами, с тенденцией экранизировать все на свете литературные произведения окончательно вывело проблему истолкования из области теоретических умозрений в повседневную практику. И при всех неумолкающих спорах вокруг этой проблемы «вольные» интерпретации множатся.

Но наряду с большой свободой экранных, сценических, критических и графических интерпретаций прогрессировали методы академических исследований, цель которых – понять и изучить явление в строго историческом контексте. Здесь домыслы в принципе отвергаются, если их и не удается избежать вовсе. Здесь любое суждение должно быть обосновано документальными свидетельствами, проверенными фактами, научным (а не вкусовым) анализом. Научный аппарат исследователей поражает своей основательностью: иные труды состоят больше чем наполовину из ссылок на источники и примечаний.

Правда, обнаруживается, что и при всей возможной фактологической точности из той же самой совокупности фактов можно сделать различные, даже противоположные выводы. Факты оказываются эластичной материей. Предварительная установка, приверженность определенной научной традиции и эмоциональные предпочтения властвуют над голыми фактами, да в сущности факты никогда не бывают голыми, их сразу же одевают в тот или иной костюм. Можно сослаться хотя бы на проблему происхождения искусства: все, кто ею занимаются, имеют дело примерно с тем же кругом предметов – наскальные росписи, сосуды, орнаменты, «палеолитические венеры». Но как различны гипотезы относительно их первоначального смысла: магическая, религиозная, трудовая, познавательная, игровая, коммуникативная. И каждая находит, на что опереться. Проблема интерпретации, таким образом, не снимается и при самых объективных методах исследования.

Тем не менее стремление к научной объективности, конечно, ценное завоевание новейшего времени. Там, где сохранились не только безмолвные предметы или их скудные фрагменты, но и достаточное количество письменных источников, есть возможность реконструировать, более или менее приближенно, историческую быль и постараться представить самоощущение исчезнувшей эпохи. Этим занимается герменевтика – учение об адекватном понимании древних текстов.

Меж тем «современное прочтение» памятников прошлого идет своим чередом. У сценических интерпретаций Шекспира заведомо другие задачи, чем у научного шекспироведения. Разумеется, исторический Шекспир не имел отношения ни к фашизму, ни к антифашизму, шекспировский Гамлет не был похож на «рассерженного молодого человека» XX столетия, не носил джинсы и т. п. Все это прекрасно известно постановщикам шекспировской драматургии. Однако они сознательно ставят не того Шекспира, который когда-то был, а того, каким он стал для современных людей. Потому что прошлое, прорастая в будущее, ветвится и дает начало иным побегам.

Сохранение произведений искусства в их первоначальном, неприкосновенном виде стало аксиоматическим требованием только в XIX, а еще больше в XX веке, то есть тогда, когда воцарилась свобода субъективных интерпретаций. Интерпретации совершаются вокруг памятника. Можно как угодно трактовать классика на сцене или в кино, как угодно его иллюстрировать, но сам оригинал, не измененный ни на одну букву, ни на один штрих, со всеми черновиками и предварительными эскизами, если они, по счастью, уцелели, блюдется свято в специальных хранилищах, как эталон в Палате мер и весов. Даже перестройка архитектурных сооружений с целью приспособить их к современным потребностям – чем беззаботно занимались наши предки – теперь в принципе осуждается. Архитектурный памятник бережно реставрируют, возвращая ему первоначальный вид. С икон, картин и фресок опытные реставраторы удаляют позднейшие записи, а покушение на дописывание утраченных частей оценивается как вопиющее бескультурье.

Бережное сохранение оригинала «во плоти» и свободная интерпретация его «духа» – вот два лика современного отношения к искусству прошлого. Некой общей для них подразумеваемой формулой, по-видимому, является -

Неизменная форма и текучее содержание

Вещественная сторона поэзии остается неизменной, идеальная, наоборот, осуждена на вечное изменение и в пространстве и во времени,

Ин. Анненский

Что сберегает архивариус, реставратор, музейный работник – подлинные хранители культуры? Они сберегают «вещественную сторону» памятников искусства, то есть сами памятники в их форме, созданной раз и навсегда, остающейся и поныне такой же, какой вышла из рук художника (не считая, конечно, повреждений, нанесенных временем). Но она, эта неизменная форма, становится возбудителем новых переживаний, новых мыслей, носителем нового содержания. Неподвижная, кристаллизовавшаяся форма художественного произведения, коль скоро ее кто-то воспринимает, излучает подвижные смысловые волны. Содержание не заперто в форме, как в глухой клетке, оно развивается, оно-то и является динамическим началом, «вечно создающимся», вечно обновляющимся, хотя вызываемым к жизни все той же формой.

На это возразят: но ведь при активной интерпретации (постановке на сцене, иллюстрировании и пр.) изменяется и форма, вернее, создается уже другая форма. Это так. Но импульс к созданию другой формы исходит не от чего иного, как от формы первоначальной, – ведь только она реально дана восприятию, только ею создание художника «говорит» и посылает сигналы новым поколениям.

Потебня говорил о «силе внутренней формы возбуждать самое разнообразное содержание». Что он разумел под внутренней формой и чем она отличается от внешней? Эти термины ученый вводил по аналогии с языком. В слове он различал «внешнюю форму, то есть членораздельный звук, содержание, объективируемое посредством звука, и внутреннюю форму, или ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается содержание»5. Усматривая «те же стихии» и в произведении искусства, он приводил такой простейший пример: «Это – мраморная статуя (внешняя форма) женщины с мечом и весами (внутренняя форма), представляющая правосудие (содержание)»6.

Разберемся в этой модели. Идея правосудия была в замысле художника, и в соответствии с ней он строил внутреннюю форму. Но для зрителя реально существует не Правосудие, а фигура женщины с весами. Допустим, зрителю неизвестно, что меч и весы – атрибуты правосудия. Тогда, глядя на статую, он будет вкладывать в нее, по собственному разумению, какой-то иной смысл. Или пусть даже он знает, что перед ним аллегория правосудия, но это для него несущественно, его интересуют другие смысловые аспекты, читаемые им в позе статуи, ее лице и пр. Меч и весы – здесь то же, что забытая или пренебрегаемая этимология слова, первоначально выражаемое ими содержание для зрителя утратилось, но они же, вместе с женской фигурой, вызывают у него иные ассоциации и, следовательно, продуцируют иное содержание.

Полной аналогии со словом здесь нет. Этимологическое значение слова забывается и со временем совсем перестает осознаваться. В искусстве же «внутренняя форма» всегда налицо, независимо оттого, насколько актуально или стерто первоначально связанное с ней содержание. В искусстве «внутренняя форма» означает попросту все то, что открыто непосредственному восприятию, – все, кроме смысла или содержания (интеллектуального, эмоционального, эстетического, нравственного). Последнее выводится из всей совокупности воспринятого, но само по себе не обладает самоочевидностью. Оно не закреплено жестко во внутренней форме, а прочитывается в ней, как незримый подтекст.

Применительно к искусству под «внутренней формой» можно понимать художественно организованную форму, включая сюда и «внешнюю форму», то есть материал (мрамор, краски, звуки), которая связана с внутренней, а через нее с содержанием гораздо теснее, чем фонетика слова с его этимологией и значением. Приведенный Потебней пример аллегорической статуи вообще слишком упрощает дело, так как значение, зависящее от атрибутов (меч и весы), не тождественно содержанию. Обратимся к другому примеру широко известная статуя Родена «Бронзовый век». Она представляет обнаженную мужскую фигуру в состоянии колеблющегося равновесия: одна рука приподнята, другая закинута за голову, повернутую к плечу, колени слегка подгибаются. Название подсказывает: это образ первобытного человечества, медленно восстающего от полусна к деятельной жизни. Но сначала название было другое – «Побежденный». Раненый человек опирался левой приподнятой рукой на копье. Роден удалил копье, больше ничего не изменив. То есть он удалил подсказывающий атрибут и тем открыл путь к разному пониманию созданной им формы, продемонстрировал ее гибкость, способность внушать различные и даже противоположные представления: ведь побежденный должен вот-вот упасть, тогда как человек бронзового века, напротив, преодолевает инертность и распрямляется. Движение фигуры может быть истолковано как по восходящей, так и по нисходящей траектории, что отчасти предопределяет «оптимизм» или «пессимизм» идеального содержания статуи, но не исчерпывает возможных ассоциаций. Если бы Роден не дал своей статуе никакого названия, диапазон ее допустимых истолкований был бы еще шире. В ней могли видеть, например, воскресающего Лазаря или человека, приговоренного к смерти. Можно усмотреть в ней символ зарождения мысли: один из героев Моэма вспоминает эту скульптуру при чтении Спинозы. Какое толкование избрать или предпочесть – зависит от душевного опыта и склонностей воспринимающего, да и просто от запаса познаний. Ассоциация с сочинениями Спинозы могла возникнуть только у того, кто читал их; с воскрешением Лазаря – только у того, кто знает евангельский текст; с бронзовым веком – у того, кто знаком с периодизацией истории человечества, и т. д. Так или иначе, все эти толкования оправдываются данной пластической формой; она их, во всяком случае, допускает.

Но она допускает не любые толкования. Если бы кто-нибудь сказал, что статуя Родена изображает, положим, проповедника, – против такого понимания форма решительно восстает (ср. с другой статуей Родена, «Иоанн Креститель», действительно изображающей проповедника). В «Бронзовом веке» виден мотив перехода от одного состояния к другому, конфликт неустойчивого положения ног и выпрямленного торса. При всех возможных разночтениях правомерны, очевидно, лишь те толкования, которые исходят из этой конфликтности позы, ибо она открыта восприятию, и тут можно только сказать: имеющий глаза да увидит.

Форма оставляет достаточно широкое, но не беспредельное поле для интерпретаций. Она задает им направление. По нему можно двигаться далеко, но именно по этому направлению: тогда трансформации содержания будут подобны естественному прорастанию зерна. И они будут бесплодны, если идут мимо изначально данной формы, не считаясь с нею. Объективное (по возможности объективное) рассмотрение формы художественного произведения до некоторой степени уясняет диапазон его «законных» интерпретаций и позволяет отсеять те, которые основаны на слепоте, непонимании, предубеждении.

Примерно такую задачу ставил выдающийся психолог Выготский в труде «Психология искусства». Он применил метод, названный им объективно-аналитическим, – раскрытие «анатомии» художественного произведения, – при котором можно индуцировать эстетическую реакцию «в ее чистом виде, не смешивая ее со всеми случайными процессами, которыми она обрастает в индивидуальной психике. <…> Анализируя структуру раздражителей, мы воссоздаем структуру реакции…»7.

Однако на этом пути встают большие трудности. Их не удалось преодолеть и Выготскому; как ни блестящи его анализы, они все же в конечном счете не достигают желанной объективности. «Разночтения» все равно неизбежны – и не только в индивидуальной психике, но и в коллективной, исторически изменяющейся. В какой мере вообще возможен объективный анализ формы? Речь ведь идет не просто о форме, которой обладает любой предмет, а о форме художественной, эстетически организованной; эстетические же свойства – будь то гармония, целостность, экспрессия – не обладают такой же чувственной самоочевидностью, как «прямоугольное», «круглое», «красное»; представления о них, в свою очередь, относительны.

Во многих случаях совсем не просто определить: вот эта интерпретация художественного произведения правомерна, а та произвольна. Способность художественного произведения впитывать меняющиеся идеи, чувства, вкусы превращает его в довольно причудливую амальгаму смыслов. Маленькая новелла-притча на этот счет есть у В. Вересаева, приведу ее целиком:

«Передо мною большими шагами расхаживал известный художественный критик, высокий человек со студенчески длинными волосами, рукою откидывал волосы с красивого лба и говорил:

– Вот перед окнами вашего кабинета – церковка. Зашел к вам художник, увидел ее. “Какая замечательная церковь! Подлинно русская церковь! Как чувствуется в ней глубокое смирение русского народа, его просветленно-христианская примиренность с горькою своею судьбою!

- Край родной долготерпенья,

- Край ты русского народа!..

- Удрученный ношей крестной,

- Всю тебя, земля родная,

- В рабском виде царь небесный

- Исходил, благословляя…

Это нужно зарисовать”. Вы смотрите на его картину: верно! Как на ладони вся христианская душа долготерпеливого русского народа. Зашел потом другой художник. “Какая характерная церковь! Как тут отражено глубочайшее, в сущности, равнодушие русского народа ко всем небесным делам! В готике, – какой там могучий порыв к небу, все устремление – высоко вверх, к Богу! А посмотрите на эти купола: широкие, как репа, основания и то-оненькие хвостики к небу. Там, дескать, нам делать нечего. Тут нужно устраивать жизнь, на земле!.. Это нужно зарисовать!” Зарисовал, и вы видите: действительно, жизнь следует устраивать на земле.

Третий художник пришел. “Какое великолепие! Посмотрите на эти фиолетовые тона, как они играют на золоте куполов!.. Нет, это нужно зарисовать!”

Вам тогда приходит мысль: по-видимому, правда, церковка моя замечательная. Нужно сфотографировать. Сфотографировали. И – ничего! Ни христианского долготерпения, ни пренебрежения к небу, ни красивой игры фиолетовых тонов. Все это от себя внесли художники, каждый из них заставил нас взглянуть на явление его глазами»8.

В этом шутливом рассказе, затрагивающем нешуточную проблему, три художника выступают как активные интерпретаторы одного и того же произведения архитектуры. Каждый, рассуждая о нем, а потом рисуя, внес что-то от себя. «Что-то», но не «всё», как говорит Вересаев. Нельзя утверждать, что кто-то из них решительно неправ, слеп по отношению к предмету. Их суждения (видения), если применять термины логики, являются не контрарными (то есть такими, которые не могут быть истинными оба), а лишь разделительными. В сущности, «долготерпение и смирение» не исключают озабоченности земными делами, которая не исключает христианскую веру и уж подавно не исключает ни того, ни другого «игра фиолетовых тонов». Никто из художников не идет мимо предмета, мимо данной формы, они только по-разному расставляют акценты, различаются их апперцепции; у христианина, атеиста и эстета они и не могут быть одинаковыми.

Но как же проверить, чья интерпретация наиболее адекватна самому предмету? Очевидно, объективным, чуждым предвзятости созерцанием предмета. В рассказе эту функцию выполняет беспристрастный фотоглаз. И вот оказывается, «ничего нет» – ничего, что виделось художникам. Осталась форма пустотелая, неодушевленная. Примерно так видит ее боковым зрением равнодушный прохожий, проходящий мимо этой церкви по своим делам.

Отсюда, однако, следует не тот вывод, который делает Вересаев, – что в объекте кактаковом действительно «ничего нет», а художники «все внесли от себя». Если бы в объекте «ничего не было», он бы их и не привлек. Вывод нужно сделать другой: значит, объективное созерцание, которое, как мы предположили, одно может дать точку опоры, еще не означает созерцания пассивного, незаинтересованного. Незаинтересованный прохожий не может быть объективным судьей в споре художников, ибо только в силу их заинтересованности произведение зодчества с ними говорит. Кто у него ничего не спрашивает, тому оно ничего не ответит, оставаясь, в эстетическом отношении, «вещью в себе».

Таким образом, ситуация парадоксальная. С одной стороны – мы хотим иметь критерий для большей или меньшей оправданности толкований. Для этого нужен объективный подход. С другой стороны – чтобы судить, надо быть эстетически заинтересованным самому, а где заинтересованность, там и пристрастность, там нет и не может быть полной объективности. Видимо, это противоречие неустранимо, поскольку им и живет во времени произведение искусства. Никакие точные измерения, никакие математические методы здесь несостоятельны; природа искусства диалогична, она подразумевает множественность и неодинаковость откликов.

И все же: продуктивный диалог возможен только с тем собеседником, который слышит обращенную к нему речь, а не с тем, кто, не умея или не желая вслушиваться, твердит свое. Если невозможна полная объективность в истолковании художественного произведения, то тем менее уместен релятивизм.

Когда-то, во времена «вульгарной социологии», на наших экранах шел фильм, поставленный по «Капитанской дочке». Своеобразие этой интерпретации пушкинской повести состояло в том, что положительным персонажем кроме Пугачева был Швабрин. Логика постановщика, основанная на догмате «классовой борьбы», понятна: четкая расстановка сил – на одном полюсе вождь крестьянского восстания и его сторонники, на другом – классовые враги. Швабрин решился порвать со своим классом и перейти на сторону народа: это делает ему честь и возвышает над жалким дворянским недорослем Гриневым. Взятую извне социологическую схему создатели фильма наложили на произведение Пушкина, вовсе не считаясь с его «внутренней формой», не смущаясь тем, что у Пушкина нельзя найти ни одного штриха, ни одной фразы в пользу такой трактовки.

Подобные волюнтаристские интерпретации (вернее, компрометации) классиков – а их было много, особенно пострадали от них пьесы Чехова – не лишены исторического интереса. Они позволяют судить о субъекте, то есть о том состоянии общественной мысли, которое сделало такие интерпретации возможными. Фильм с «положительным» Швабриным – своего рода лакмусовая бумажка для метода вульгарной социологии или классового подхода к искусству. Становится ясно, насколько метод беспомощен, если вынуждает интерпретатора стать слепым и глухим к художественной форме. Но этот метод имел место и имел распространение, из истории общественной мысли его вычеркнуть нельзя.

Вот другой пример интерпретации «Капитанской дочки» – у Марины Цветаевой. Уже при первом чтении, в отрочестве, ее заворожил Пугачев – таинственный чернобородый «вожатый», и пугающий и влекущий, который, откуда ни возьмись, появляется из метельной мглы. И его странное отношение к Петруше Гриневу. Ни сам Гринев, ни его Маша, ни все связанное с семейством капитана Миронова Цветаеву – она в том признается – не занимало, да и Пугачев пленял ее не как исторический деятель, а как некий романтический дух вьюги и мятежа. Цветаева не думает скрывать своей пристрастности: она называет собрание своих эссе «Мой (выделено мной. – Н.Д.) Пушкин». В ее трактовке «Капитанской дочки» столько же Цветаевой, сколько Пушкина, и даже больше Цветаевой, чем Пушкина, это ее собственное, личное. И при всем том ее субъективный подход ценнее иных «объективных» анализов: он и в Пушкине раскрывает новые глубины. Подходя к тексту «Капитанской дочки» избирательно, Марина Цветаева в близких, облюбованных ею мотивах замечает такие нюансы, которые там действительно заложены и ждут родственного отклика. Пушкин умел смотреть на предмет с разных точек зрения. Цветаева выбрала одну – но также пушкинскую: «Всё, всё, что гибелью грозит, / Для сердца смертного таит / Неизъяснимы наслажденья…» Она любила песнь Вальсингама, но не песню Мери; Пугачева, но не Гринева. Запас собственного «горючего материала» у нее был велик, постоянно готов воспламениться, потому и отношение ее к многогранному образному универсуму Пушкина не могло не быть избирательным, как и вообще к искусству. Что-то для нее как бы не существовало совсем, а что-то становилось органической частью ее страстной и пристрастной натуры, срасталось с нею.

Можно представить себе столь же избирательную, но противоположно ориентированную трактовку повести Пушкина (и вполне оправданную текстом), где на первый план выступит трагическая и трогательная участь семьи капитана Миронова и наибольшим обаянием будет обладать юный Гринев с его естественной человечностью. Можно, кажется, ожидать именно таких интерпретаций классиков при том умонастроении, какое охватывает все более широкие круги наших современников при повороте к общечеловеческим ценностям и забытым религиозным заповедям. Предаваемый анафеме на протяжении семидесяти лет «абстрактный гуманизм» способен многое заново высветить в искусстве прошлого и заменить окостеневшее, формально-почтительное отношение к русской классике на живое. Дать ей новую жизнь.

Разумеется, и тут не исключены «волевые» интерпретации, подобные вульгарно-социологическим, только с другим знаком – скажем, вульгарно-патриотические или вульгарно-благочестивые. «Волевым» интерпретациям всегда сопутствуют нечувствительность, невосприимчивость к художественной форме интерпретируемого произведения. Только она, во всем богатстве ее оттенков и деталей, предуказывает плодотворную эволюцию содержания. Даже такую, которая «могла вовсе не входить в расчеты художника».

Художник – человек своего времени: он не может предвидеть, в каком историческом контексте предстоит жить его произведению. Но он закладывает в его структуру органы, способные к саморазвитию, к излучению новых смыслов. Невозможно, чтобы «Божественная комедия» Данте воспринималась и понималась одинаково людьми XIV, XVI, XIX и XX веков. Однако все исходили из ее образной структуры и в ней черпали близкое себе. Последнее же слово о великой поэме, к счастью, никем не сказано – оно стало бы для нее надгробным словом. Толковать художественное произведение не значит истолковать до конца, до дна; оно этому противится. В процессе своей исторической жизни оно то «отводит» от себя, когда начинает казаться, что все в нем уже понято, то вновь к себе возвращает, когда оказывается, что там «все иначе» и нужно заново вчитываться, вслушиваться, вглядываться, углубляясь в его поэтическую ткань.

II

Далеко не всем произведениям искусства выпадает счастливая доля – жить в веках и изменяться, как свойственно живому организму. Хотя эта потенция заложена в природе искусства, полностью она реализуется в сравнительно немногих его созданиях. Другие не обязательно обречены на забвение: они тоже сохраняются в исторической памяти, но остаются прочно прикрепленными к своему времени, и интерес к ним последующих поколений – преимущественно ретроспективный, не побуждающий к обновленному пониманию и соучастию. Они более интересны для познания их эпохи, чем сами по себе. Тогда как для «классических» произведений – обратное: изучают эпоху, чтобы лучше понять их.

И вот возникает неизбежный «детский» вопрос (а на детские вопросы труднее всего ответить): чем же вызвана долговечность именно этих, а не других созданий? В чем тайна их магнетизма? Что, какие качества, имманентно присущие произведению, делают его «открытой системой» – открытой навстречу многообразным толкованиям? Чем обусловлена неисчерпаемость содержания таких произведений?

Может быть, условием «открытости» является масштабность и общечеловечность коллизий и типов? В самом понятии «общечеловечность» разве не содержится указание на способность будить отклик у всех, вживаться в иные времена, иные нравы? При этом мы уже по определению должны допустить, что «вечные», «всеобщие» типы и коллизии не слишком крепко привязаны к определенному месту и времени, не детерминированы локальной средой, национальной спецификой, конкретными условиями. Таковы на самом деле образы Шекспира. Его герои действуют в более или менее приблизительной исторической обстановке. Властолюбие короля Лира, любовь Ромео и Джульетты, нравственное падение Макбета, сомнения Гамлета – извечные матрицы человеческого существа, они воспроизводятся на всех уровнях бытия.

Но как быть хотя бы с маленьким чиновником николаевской эпохи, чьи горести, связанные с украденной шинелью, могут быть понятны только в соотнесении со службой в департаменте, с иерархией чинов в России, с петербургским колоритом и пр.? Или как быть с Чеховым, чьи рассказы и пьесы погружены в очень конкретный локальный быт? А ведь произведения Чехова интерпретируются с нарастающей энергией, в том числе в странах, не имеющих и не имевших никакой связи с русским бытом, например в Японии. Значит, и такие произведения могут обладать громадным запасом прочности и являть собой «открытую систему». С другой стороны, установка на эпическую масштабность и все-человечность еще вовсе не обеспечивает произведению долгую жизнь: было множество «эпических поэм», мистерий, загробных странствий, подобных дантовскому, не переживших своих авторов.

Проще всего, конечно, сказать: неисчерпаемое содержание несут великие произведения искусства. Но это будет объяснение одного неизвестного через другое неизвестное: критерий «величия» столь же загадочен. Получается замкнутый круг: произведение искусства долговечно, потому что оно – художественный шедевр, а шедевром оно является потому, что оно долговечно.

Вопрос об «открытой системе» остается, таким образом, открытым. Вероятно, разумнее всего было бы так его и оставить – как неразрешимый, а потому праздный. Но велик соблазн задаваться детскими вопросами; вреда от этого, во всяком случае, нет. Так полагал и А.П. Чехов. В одном из писем к Суворину, упоминая о критической статье Мережковского, Чехов писал: «Для тех, кого томит научный метод, кому Бог дал редкий талант научно мыслить, по моему мнению, есть единственный выход – философия творчества. Можно собрать в кучу все лучшее, созданное художниками во все века, и, пользуясь научным методом, уловить то общее, что делает их похожими друг на друга и что обусловливает их ценность. Это общее и будет законом. У произведений, которые зовутся бессмертными, общего очень много; если из каждого из них выкинуть это общее, то произведение утеряет свою цену и прелесть. Значит, это общее необходимо составляет conditio sine qua non всякого произведения, претендующего на бессмертие»9.

Чехов, сам не склонный к теоретизированию, обронил это искусительное замечание походя и больше к нему не возвращался. Однако он ничего не говорил попусту. Он действительно считал, что у бессмертных произведений «общего очень много». Но что же может быть общего между бессмертными творениями разных эпох, разных народов и разных видов искусства?

Жизненный материал, тематику, стилистику, мировоззрение, «технику», политические и прочие убеждения авторов приходится сразу же исключить. По этим параметрам обнаруживается много общего у великих художников с их менее великими и вовсе не великими современниками и соотечественниками (на чем, собственно, основываются и социологические, и формальные периодизации истории искусства). Но сходство с другими великими – через бездны времени и пространства – не зависит от материала, миросозерцания и стиля: оно где-то вне и поверх этих категорий.

Полисемия

Если мы признаем, что величие художественного произведения и его неиссякаемая жизненность (бессмертие) взаимообусловлены, если согласимся, что жизненность предполагает развитие и изменение, то наиболее очевидным ее условием будет потенциальная многосмысленность, заложенная в форме. Ведь развития не могло бы быть, если бы образы искусства обладали недвусмысленностью таблицы умножения и не содержали в себе неких антиномий, создающих предпосылки для множественности эстетических реакций. Назовем это полисемией или полифонией образной структуры. Можно обнаружить ее на разных уровнях: характеров, ситуаций, эмоций, пластики.

Мы не можем, следуя совету Чехова, «собрать в кучу все лучшее, созданное художниками во все века», но для проверки гипотезы вспомним некоторые общепризнанные шедевры.

Многозвучность, многоголосие отличает «Божественную комедию» – О. Мандельштам недаром сравнивал ее с органом, построенным задолго до Баха. Те различные источники света, которые в течение последующих веков направлялись на великую поэму Данте, высвечивая в ней то одни, то другие стороны, уже заготовлены, как потенция, в ее структуре. Герои отражаются во многих зеркалах. Обитатели трех царств рассказывают сами о себе, а также друг о друге, кроме того, о них говорит автор, который, в свою очередь, раздваивается на собственно автора и героя-путешественника. Первый, распределяя персонажей по трем царствам и двадцати семи кругам, выражает тем оценку их грехов и заслуг. Второй выражает непосредственные реакции свидетеля, обнаруживает симпатии и антипатии, далеко не всегда совпадающие с приговором первого. Есть еще Вергилий, комментирующий увиденное и часто поправляющий Данте, но и Вергилий не может быть носителем окончательной истины, так как доступ в божественные сферы ему закрыт. Он открыт для Беатриче, олицетворяющей высшую мудрость и справедливость, однако она же – земная возлюбленная поэта, и сквозь небесную ее сущность просвечивает земная женщина, осыпающая ревнивыми упреками неверного друга.

Различного рода интеллектуальные и аффективные противоречия переполняют поэму Данте. Из исповедей казнимых и кающихся душ видно, что их загробная участь не вытекает однолинейно из их прижизненных деяний и неоднозначно ими переживается. Неукротимость духа гордецов и еретиков создает нечто вроде иммунитета к боли; Франческа и Паоло не отрекаются от своей любви; Брунетто Латини и в Аду сохраняет достоинство; Улисс и Диомед величаво плавают в своем «двурогом огне», горящем «прямым и ровным светом», – он для них больше факел славы, чем орудие пытки. Сам Ад, как гласит надпись на его вратах, создан не только высшим могуществом и знанием, но и высшей любовью.

Будь Данте поэтом меньшего масштаба, он бы, наверно, постарался устранить или по меньшей мере сгладить противоречия. Он бы сделал так, что все казнимые в Аду вызывали бы только законное отвращение и ничего больше; он не стал бы обрекать адским мукам тех, кого чтил, он принял бы чью-то сторону и последовательно ее держался, и т. д. Так и поступали авторы других «видений» – жанра, распространенного в Средние века. Но только полифоническая «Комедия» стала произведением для всех времен.

Что общего между средневековым визионером Данте и трезвым «бытописателем» новейшего времени Чеховым? Ничего на первый взгляд и много при взгляде внимательном. И прежде всего многомерность образных построений: «двойное освещение», антиномичность коллизий, диалектика характеров, запрограммированная возможность различных оценок. Как и Данте, Чехов не говорит только от себя или только с позиции «положительного» героя: он дает сполна высказаться антагонистам. Диалоги и монологи действующих лиц подобны исповедям душ у Данте. Осуждены они или оправданы – автор показывает их изнутри, ставит себя на место каждого, «говорит, думает и чувствует в их духе». Характеры и ситуации многоплановы – «открытая система». Эмоциональная оценка не навязывается читателю принудительно, она колеблется между сочувствием и осуждением, иронией и лиризмом, нежностью и насмешкой. Чеховская Душечка достойна и смеха, и любви, как и героиня «Вишневого сада»; герой «Дуэли» Лаевский и жалок, и способен к высоким душевным движениям. Противоречивые и разнообразные черты выступают как грани единого образа, который остается разомкнутым, допуская различные догадки, призывая к различным толкованиям.

Под этим углом зрения обнаруживаются и некоторые параллели судеб дантовских и чеховских персонажей. У Данте мудрый и праведный Вергилий обречен скорби, ибо не знал истинного Бога. У Чехова в «Скучной истории» конец жизни умного и достойного профессора омрачен отсутствием высшей «общей идеи», «Бога живого человека». В обоих случаях – вина без вины: ведь оба героя, по условиям своего существования, и не могли обрести того, чего им так мучительно недостает. Но оба несут возмездие и оба лишь до известного предела могут быть спутниками другой души, нуждающейся в руководительстве. Вот извечная загадка, извечная антиномия.

Рассказ Чехова «Гусев» уже самой своей структурой вызывает ассоциации с «Божественной комедией». Здесь дано сопоставление низа и верха. Низ, подобный аду, – душный пароходный лазарет и сам пароход, «носатое чудовище», которое, «если бы у океана были свои люди… давило бы их, не разбирая святых и грешных». Еще ниже – глубь океана, где шныряют рыбы-лоцманы и акулы, куда поочередно бросают тела и солдата-картежника, и скучного правдолюбца Павла Ивановича, и Гусева. Верх – бесконечное небо над океаном. В то время как тело Гусева рвут хищные рыбы, в вышине развертывается необычайная, прекрасная симфония цвета и океан «сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные…». От красоты неба участь больных солдат в трюме не становится лучше, также как обитателям Дантова Ада не легче оттого, что существует Рай. Но есть между ними какая-то рассудку неподвластная таинственная связь. Зрелище дивной космической выси, торжественная кода рассказа, создает особый музыкальный настрой, катарсис, родственный первой песни «Чистилища», – когда Вергилий и Данте выходят из подземного дупла, проделанного Люцифером, на вольный воздух и видят над собой небо, полное звезд, «отрадный свет восточного сапфира».

В образной полифонии сходствуют антиподы – Толстой и Шекспир. Толстой считал недостатком «Гамлета» непоследовательность поведения героя и заключал отсюда, что у него попросту нет никакого характера. Между тем сам Толстой сказал однажды: «Как бы хорошо написать художественное произведение, в котором ясно высказать текучесть человека, то, что он, один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо»10. Разве не происходят неожиданные метаморфозы с героями «Войны и мира» – князем Андреем, Пьером, Наташей? Пьер Безухов, каким мы видим его в начале и в конце романа, также не равен самому себе, как Гамлет. Средствами своей поэтики, иной, чем у Шекспира, Толстой создавал впечатление естественности этих метаморфоз. Реалистическое повествование Толстого показывает постепенное развертывание событий и характеров; в трагедии Шекспира действие уплотнено, спрессовано – неизвестно, продолжалось ли оно день, месяц, год (во времена Шекспира действие шло без антрактов). Постепенное сводится к мгновенному, уже это исключает обстоятельную мотивировку поведения героя: почему он то намерен мстить за отца, то колеблется, то любит Офелию, то дразнит ее и пр. К тому же стихотворная речь, декламация, «сцена на сцене», вторжение шутовской, бурлескной стихии, перебивка действия посторонними эпизодами, сцены безумия Гамлета, то ли настоящего, то ли притворного, нагромождение трупов в конце – эта барочная стилистика раздражала Толстого: она противоположна его собственной. Но при всем несходстве стилистики и «Гамлет», и «Война и мир» оставляют ощущение, «что мы пережили тысячи человеческих жизней» (по выражению Л. Выготского). Не потому, что описаны многие лица и многие события, но потому, что жизнь предстает в своих превращениях, в своей текучести и многосмысленности, в полном наборе противоречий и противочув-ствований. Как у Шекспира, так и у Толстого.