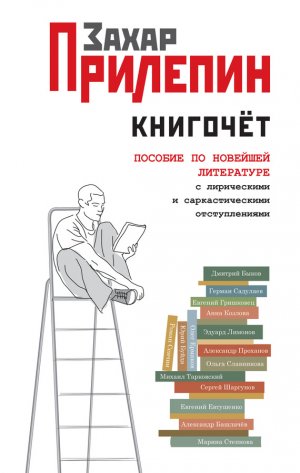

Книгочёт. Пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями Прилепин Захар

Читать бесплатно другие книги:

В серии «Классика в вузе» публикуются произведения, вошедшие в учебные программы по литературе униве...

Все мы обожаем и с удовольствием отмечаем чудесные зимние праздники! По такому случаю издательство «...

Даша Васильева и не подозревала, к чему приведет безобидная просьба подруги подежурить вместо нее в ...

Дарья Донцова, Анна и Сергей Литвиновы, Татьяна Луганцева – эти популярные писатели уже давно извест...

Поклонники детективов получат огромное удовольствие, читая короткие криминальные истории, вошедшие в...

Это книга о людях, у которых вредные профессии и непростая жизнь. Могут ли договориться рыцарь и раз...