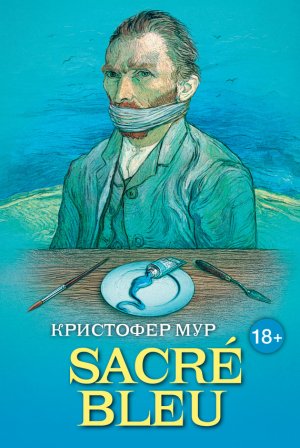

SACRE? BLEU. Комедия д’искусства Мур Кристофер

— Это ему-то неловко? — прозвучал у него возле уха знакомый женский голос. — Не ему же пришлось голым задом сидеть целый день на траве.

* * *

А Эдуару Мане казалось, что весь Париж выстроился в очередь, чтоб только плюнуть ему в лицо.

— От этой картинки весь город рассвирепеет, — сказал он своему другу Шарлю Бодлеру неделей раньше. Нынче же ему хотелось поскорее отписать поэту (тот уехал в Страсбург) и выдохнуть в письме весь ужас, в коем он пребывал оттого, что над его работой смеются.

Мане исполнился тридцать один — он был сыном судьи, получил недурное образование и располагал семейным состоянием. Широкоплечий, узкобедрый, светлую бородку постригал согласно последней моде. Ему нравилось бывать на людях в кафе, беседовать с друзьями об искусстве и философии, быть в центре внимания. Он был остроумец, балагур и чуточку денди. Однако сегодня ему хотелось слиться с мрамором этих стен.

Он вытащил из цилиндра масляно-желтые перчатки и сделал вид, будто сосредоточенно их натягивает, а сам шел прочь из зала, надеясь, что внимания удастся избежать. Но, огибая мраморную колонну у выхода, услышал — его окликнули по имени. И он совершил ошибку — глянул через плечо.

— Месье Мане! Прошу вас…

К художнику подошел высокий хорошо одетый молодой господин. Его сопровождал неказистый субъект с жидкой эспаньолкой и в ношеном льняном костюме, а по другую руку шел молодой крепыш с оклдистой темной бородой, в прекрасном черном сюртуке. Из рукавов его выглядывали кружевные манжеты.

— Прошу прощения, месье Мане, — сказал высокий. — Меня зовут Фредерик Базилль, а это мои друзья…

— Художник Моне, — представился юноша с кружевными манжетами. При этом он щелкнул каблуками и чуть поклонился. — Честь для меня, сударь.

— Ренуар, — назвался худой субъект, пожав плечами.

— А вы разве не художник? — спросил Мане, заметив краску на манжетах Ренуара.

— Вообще-то да, но с самого начала в этом лучше не признаваться — вдруг придется занимать деньги.

Мане рассмеялся:

— Публика судит жестко даже без предварительного знания, месье Ренуар. Сам могу сегодня свидетельствовать.

У них за спинами какая-то женщина хихикнула, разглядывая картину Мане, а беременная девушка притворилась, что ей дурно. Ее мужу, якобы оскорбленному увиденным, пришлось героически увести ее подальше. Мане поморщился.

— Это шедевр! — произнес Базилль, стараясь отвлечь старшего коллегу от такой критики. — Мы все так считаем. Мы все учились в студии у месье Глейр.

Его друзья согласно кивнули.

— Базилль только что провалил свои экзамены по медицине, — добавил Ренуар.

Базилль свирепо глянул на него:

— Ты вот зачем ему это сказал?

— Чтоб он не так переживал из-за того, что люди смеются над его картиной, — ответил Ренуар. — Которая великолепна, хоть девушка на ней и худосочна.

— Она зато настоящая, — сказал Моне. — В том-то и гениальность.

— Мне нравятся девушки с солидными попами. — И Ренуар очертил в воздухе предпочитаемую солидность поп.

— Вы писали на пленэре? — поинтересовался Моне. Они все в последнее время работали на природе, в студии Глейра писали только фигуры — ну, или в Лувре копировали работы мастеров.

— Наброски делал в поле, но писал у себя в ателье, — ответил Мане.

— А как назвали? — спросил Базилль.

— «Купание», — ответил художник. Ему стало немного легче — ну и пусть зрители говорят, что хотят. Вот перед ним — разумные молодые люди, они разбираются в живописи, понимают, что он хотел сказать, и им картина нравится.

— Дурацкое название, — неожиданно произнес женский голос где-то рядом. — Она даже не мокрая.

Молодые художники расступились. К их компании присоединилась женщина в черных испанских кружевах.

— Быть может, мы наткнулись на них перед купанием, — сказал Мане. — Мотив это классический, мадам. В «Суде Париса» у Рафаэля — то же самое.

— И мне вот показалось, что позы знакомые, — сказал Базилль. — Я видел в Лувре гравюру с картины.

— Тогда понятно, — произнесла женщина. — В Лувре все слишком ханжески, нет? Куда ни кинь дротиком — наберешь трех Мадонн и Младенца Иисуса. А Рафаэль ленивый был хлыщ.

— Он был великий мастер, — ответил Мане тоном разочарованного школьного учителя. — Хотя, мне кажется, Салон не уловил отсылки к классике. — И он вздохнул.

— Салон ни шиша не смыслит, — заметил Базилль.

— Сплошь лицемеры и политики, — сказал Моне. — Да принеси им сам Рембрандт картину, они не поймут, что она хороша.

— Одну мою в этом году приняли, — промолвил Ренуар.

Все повернулись к нему — даже дама в кружевах.

— Ты это к чему? — осведомился Базилль.

Ренуар пожал плечами:

— Не продалась.

— Прошу прощения, — сказал Моне. — Ренуар у нас — такой художник, который только художник. Приличное общество для него — загадка.

Мане улыбнулся.

— Поздравляю вас, месье Ренуар. Позвольте пожать вам руку.

Ренуар весь расплылся от внимания старшего коллеги.

— А может, и не очень худосочная, — произнес он и пожал протянутую руку Мане.

— В общем, она сухая, — сказала женщина. — На картине — никакие не купальщики. По мне, так она решает, с кем из этих двоих сейчас пойдет куролесить в кущах.

Теперь к женщине повернулись все — молодые люди просто онемели от смущения и восторга. Мане же и вовсе пришел в ужас.

— Если уже не совершила это деянье, — продолжала меж тем женщина. — Посмотрите, у них завтрак везде разбросан. И лицо у нее такое, будто она говорит: «Ну еще бы — я их обоих выебла. Прямо на завтраке».

Мане перестал на секунду дышать. В жаре у него кружилась голова, и он оперся на трость, чтобы не рухнуть.

Первым дар речи обрел Ренуар.

— Мне кажется, взгляд у нее загадочный. Как у Моны Лизы.

— А что, по-вашему, нам сообщает Мона Лиза? — Женщина пихнула Моне локтем под ребра для наглядности и подалась к нему поближе. — Мммм? Mon petit ours?

— Я… э-э… — Раньше его никогда не называли «медвежонком», и он не очень понимал, как к этому отнестись. Посмотрел на Мане — вдруг старший коллега его спасет.

— Быть может, я назову ее «Завтрак на траве», — произнес Мане. — Раз уж я забыл, что натурщицу надо писать мокрой. — Он пристукнул тростью, она подпрыгнула, и художник перехватил ее в воздухе, как фокусник, показывающий, что представление сейчас начнется. — Мадам, прошу меня простить, мне нужно идти. Господа, было приятно. Если сегодня вечером свободны, не откажите мне в любезности — давайте выпьем в восемь в «Баденском кафе» на бульваре дез Итальен.

Он пожал всем руки, раскланялся с дамой, резко развернулся и зашагал прочь. С таким чувством, словно только что успешно избежал покушения.

* * *

— Месье Мане в зарослях был на ней сверху, — произнесла женщина в кружевах, разглядывая картину через плечо Моне. — Как считаете?

— Не мне судить, — ответил тот. — Художник и его модель…

— Вы же сами художник, нет? Вы здесь все художники, верно?

— Верно, мадмуазель, — ответил Базилль. — Но мы предпочитаем писать на пленэре.

— На улице то есть? Средь бела дня? О, как это мило, — сказала она. — К вашему сведению, когда вы тащите свою натурщицу в кусты, подстилайте одеяло. Просто из вежливости.

В зале вдруг что-то рявкнул сердитый мужской голос. Женщина вздрогнула и огляделась.

Ренуар заметил какого-то человечка в буром костюме, на голове котелок. Человечек проталкивался сквозь толпу и что-то кричал на непонятном языке.

— По-моему, вам машет вон тот тип, — промолвил Ренуар.

— Ох, это мой дядюшка. Такой зануда. Мне пора. — Дама приподняла юбки и быстро отвернулась от компании. — До следующей встречи, господа.

— Но как же мы вас узнаем? — спросил Моне. — Нам даже неизвестно, как вас зовут.

— Ничего, узнаете. — И с этими словами женщина поспешила прочь — черной тучей сквозь толпу, — а человечек хромал с нею рядом, вытягивая шею и заглядывая снизу ей в лицо. Ему мешали юбки, фраки и парасольки зрителей.

Моне спросил:

— Ты разглядел ее лицо?

— Нет, — ответил Ренуар. — Одни кружева. Она будто в трауре.

— Быть может, у нее шрамы, — высказался Базилль.

— У нее синяя помада на губах, — сказал Моне. — Я заметил сквозь вуаль. Никогда такого не видел.

— Думаешь, проститутка? — спросил Ренуар.

— Возможно, — ответил Базилль. — Приличные дамы так не разговаривают.

— Да нет, я про натурщицу Мане. — Ренуар опять не отводил взгляда от картины. — Можешь себе представить, чтобы такое писали на пленэре? Чтобы действительно запечатлеть мгновенье на огромном полотне, с фигурами в натуральную величину?

— Ну, если хочешь, чтоб она вот так сидела голой на берегу, придется в натурщицы брать проститутку, — ответил Ренуар.

— И деньгами запастись, чтобы с ней расплачиваться, — добавил Базилль.

— Об этом не может быть и речи, — сказал Ренуар. — Наверное, можно влюбить в себя девушку, чтоб она бесплатно посидела на траве, но если она не шлюха, как полагается, по-моему, голышом она не согласится.

— Ты прав, Ренуар, — сказал Моне, не сводя взгляда с картины. — Нам пора.

— Правда? — спросил Ренуар. — Мы же ще твою не посмотрели.

— Нет, нужно найти ту женщину в испанских кружевах. Она согласится. То есть, такая мысль ее, по-моему, не коробила. — И его борода раскололась широкой и радостной улыбкой. — Современный миг времени, запечатленный на громадном холсте. Я остановлю время ради завтрака на траве! — Он развернулся и зашагал в толпу до того целеустремленно, что публика расступалась сама, он даже не просил.

— Но у тебя же нет денег на такой холст, — заметил Базилль, спеша за другом в следующую галерею. — И на краски нет. И на кисти.

— У тебя зато есть, — ответил Моне.

Ренуар выглянул у него из-за плеча и кивнул:

— И не забудь попросить у папеньки столько, чтоб и на шлюху хватило.

— Не собираюсь я просить у отца денег тебе на шлюху в натурщицы, — сказал Базилль.

— Собираешься, — ответил Моне.

* * *

Войдя в зал «У», Мане тут же остановился перед очень высоким холстом, на котором стояла рыжеволосая женщина в белом. Смотрела на зрителей она как-то особенно — не только на них, но и в них: зная о них слишком много, владея ими. У его собственной купальщицы было то же свойство, и, заметив его в другой картине, Мане понял, что критика, которую ему пришлось весь день терпеть, как-то притупилась. Затем он углядел и автора этой работы — тот читал лекцию кучке поклонников, столпившейся перед картиной.

— Уистлер, — окликнул он его. — Как матушка?

Американец поклонился слушателям и повернулся к подошедшему другу. Костлявый и темноволосый, почти ровесник Мане; в глаза бросалась гигантская канонерка усов — она раскачивалась на верхней губе, а монокль над усами напоминал латунный иллюминатор такого же военного корабля. Уистлер выглядел слабее и бледней, чем при их последней встрече, когда год назад в кафе «Мольер» они обменивались колкостями. Нынче он опирался на трость, словно бы действительно охромел, а не носит ее как атрибут моды.

Уистлер частенько шутил о своей матушке-пуританке: та в своих еженедельных письмах не уставала ему напоминать, что он разбазаривает свою жизнь и доброе семейное имя, раз ведет в Лондоне жизнь художника.

— Ах, матушка, — по-английски ответил Уистлер. — Она — аранжировка в сером и черном. Ее неодобрение тенью накрывает весь океан. А твоя?

Мане рассмеялся.

— Прячется от стыда и молится, чтоб хотя бы один ее сын занялся юриспруденцией, как отец.

— Матушкам нашим следует выпить вместе чаю и поделиться своими разочарованиями, — сказал Уистлер.

Мане выпустил его руку и повернулся к картине.

— И Салон от нее отказался? Она такая дерзкая. Такая настоящая. — Девушка в длинном белом платье стояла босиком на белой шкуре полярного медведя, но под той лежал восточный ковер с вытканным ярко-синим узором.

— Моя «Белая девушка». Ее отвергли и Салон, и Лондонская академия. Ее зовут Джо Хиффернэн, — ответил Уистлер. — Ирландская ведьма, а кожа — что молоко. Для женщины очень смышленая, а душа глубокая, как колодец.

— Ох, бедный Джемми, — произнес Мане. — Неужто обязательно влюбляться в каждую женщину, которую пишешь?

— Ничего подобного. Девка меня отравила, и вот, пожалуйста, доказательство. — Уистлер обмахнул свою работу широким жестом. — Должно быть, холст я отскребал сотни раз — и начинал сызнова. А все эти свинцовые белила впитываются прямо в кожу. Я до сих пор вижу ореолы вокруг всех точек света. Врач мой говорит, что зрение вернется в норму лишь через несколько месяцев. Я был в Биаррице, у моря, поправлялся.

Тогда все понятно — свинцовое отравление. Мане перевел дух.

— А хромаешь? Тоже от свинца?

— Нет, на прошлой неделе писал на пляже, и меня смыло случайной волной, потом в прибое помотало. Утонул бы, если б не какой-то рыбак.

Меж ними, как миниатюрный ураган, проскользила дама. Хвостом за нею неслись черные кружева.

— Значит, надо было в Лондоне сидеть да пялить рыжую на медвежьей шкуре, не? — произнесла она по-английски с ирландским акцентом.

Все остатки румянца схлынули с лица Уистлера.

— Прошу прощенья, мадемуазель…

— Медвежья шкура стократ лучше речного берега, э, Эдуар? — сказала она Мане по-французски и пожала ему предплечье. — Она его, по крайней мере, сифилисом не наградила, non?

Мане почувствовал, как у него зашевелились губы, но никаких слов не раздалось. Художники, оба — небезызвестные острословы, — смотрели друг на друга, онемев.

— Да вы будто призрака увидали. Ой, вон опять дядюшка. Пора бежать. Па-ка!

И она поспешила через толпу. Монокль Уистлера выпал из глаза и закачался на конце шелкового шнурка.

— Кто была эта женщина?

— Откуда мне знать? — ответил Мане. — Ты с ней разве не знаком?

— Нет. Никогда не видел прежде.

— Я тоже, — солгал Мане.

— Она звала тебя по имени.

Мане пожал плечами:

— Меня в Париже знают.

Он на самом деле не знал, кто она такая. Он даже не знал, что она. Мане вдруг почувствовал себя очень худо — и вовсе не из-за критики.

— Джемми, эта твоя «Белая девушка» — ты ведь не ее в Биаррице писал, когда с тобой это случилось, правда?

— Нет, конечно. Ее я писал в студии. А в Биаррице картина называлась «Синяя волна».

— Понятно, — произнес Мане. — Разумеется.

* * *

«Синей волной», как ни странно, называлась картина в оберточной бумаге, которую Красовщик тащил под мышкой, спеша за девушкой в испанских кружевах.

— Ты где была?

Он вышел за нею из дворца на яркое полуденное солнце.

— Развлекалась, — ответила она, не сбавляя шаг. — Ты все посмотрел? Ах, эта творческая молодежь! Пишут на открытом воздухе — на солнце. Разве ты не знаешь, что это означает?

— Синь?

— Oui, mon cher. Beaucoup bleu.

Интерлюдия в синем № 2: Творенье синевы

Сколько на свете есть художники, столько же на нем есть и красовщики. Многие годы считалось, что истинный художник, настоящий мастер будет сам подбирать себе пигменты, глины, охры, насекомых, улиток, растения и снадобья, которые потребны для производства краски, и сам же их смешивать у себя в мастерской. Но правда в том, что ингредиенты для красок часто трудно найти и мучительно приготовить, они редки. Чтобы стать мастером, художник должен рисовать и писать, а не тратить свет дня на поиски и приготовление пигмента. Радугу в руки художника вкладывает красовщик.

Ультрамарин, истинная синева, Священная Синь делается из толченой ляпис-лазури, ценного минерала, и многие века он оставался очень редким и ценился дороже золота. Лазурит можно найти лишь в одном месте на земном шаре — в далеких горах Афганистана, до которых лежит дальний и опасный путь из Европы, где церкви и дворцы украшались изображениями Богородицы в одеяньях из святой синевы.

И вот красовщики отыскивали этот камень и извлекали из него цвет.

Сначала они толкли лазурит в бронзовых ступках бронзовыми пестиками, затем просеивали порошок так, что отдельных пылинок и видно не было невооруженным глазом. Тусклую серовато-голубую пыль после этого растворяли в смеси канифоли, смолы мастикового дерева и пчелиного воска. Три недели это тесто месили, промывали щелоком, процеживали, затем сушили, пока в порошке не оставался чистейший ультрамарин, который красовщик продавал как сухой пигмент. После этого художник уже мог его смешивать с гипсом и писать фрески, с яичным желтком для темперы или с льняным или маковым маслом, чтобы получалась масляная краска.

Есть и другие синие краски — из растений, индиго или вайды, они со временем тускнеют, — а также синие цвета похуже, из медной руды или синего малахита: эти чернеют от времени. Но истинная синь, вечная, ультрамарин — он делался именно так. Каждый красовщик знал этот рецепт, и каждый красовщик, странствовавший по Европе со своим товаром от одного художника к другому, мог бы поклясться своему заказчику, что все делает именно так.

Кроме одного.

Шесть. Портрет Крысолова

Париж, 1870 г.

Когда Люсьену исполнилось семь, на Монмартр пришла война. Из-за войны Люсьен и стал Крысоловом — и тогда же познакомился с Красовщиком.

Разумеется, война приходила на гору и раньше. В первом веке до нашей эры римляне построили на ней храм Марса, бога войны, и с тех самых пор в Париж нельзя было забросить катапультой корову, чтобы кто-нибудь не осаживал Монмартр. Семь пресноводных колодцев, ветряные мельницы, огороды, на которых выращивали овощи, с самой его вершины просматривается весь город — в общем, все понимали, что нет лучше места для того, чтобы держать осаду.

Так вот оно и случилось, что Луи-Наполеон — под давлением канцлера Бисмарка, который предлагал посадить прусский derriere на испанский трон (тем самым разместив вражеские силы как на северных, так и на южных границах Франции), а также окрыленный своими успешными кампаниями против России и Австрии (помогла и репутация его дядюшки, якобы величайшего военного стратега после Александра Македонского), — в июле 1870 года объявил войну пруссакам. К сентябрю прусская армия вышибла из французов девять оттенков умбры и осадила Париж.

Бульвары перегородили баррикадами, а прусская армия окружила город. Время от времени палили огромные пушки Круппа, отчего городская национальная гвардия лишь металась из аррондисмана в аррондисман и гасила пожары. По самой середине Елисейских Полей выстроили воздушные шары — их готовили к тайной переброске почты с наступлением темноты. Большинству перелететь вражеские позиции успешно удавалось.

Булыжник пляс дю Тёртр в то утро подернуло ранним инеем. Люсьен и папаша Лессар стояли у обрыва за железной оградой, венчавшей площадь, и ждали, пока допекутся хлебы. По рю дез Аббесс наверх ползли французские солдаты, их лошади тащили сотню пушек.

— Их заложат на хранение в церковь Святого Петра, — сказал папаша Лессар. — Они — последнее средство, если пруссаки пойдут на штурм города.

— Маман говорит, они нас изнасилуют и убьют, — сказал Люсьен.

— Правда? Так и сказала?

— Oui. Если я не подмету и не вымою, как следует, всю лестницу, они нас всех изнасилуют и убьют. Дважды.

— А, понятно. Ну да, пруссаки — народ обстоятельный, но мне кажется, переживать об этом тебе не стоит.

— Пап, а что значит «изнасиловать»?

Папаша Лессар сделал вид, что у него погасла трубка, и зачиркал спичкой о перекладину изгороди, а сам тем временем пытался сформулировать такой ответ, который ни на что бы не отвечал. Если бы спросила какая-нибудь дочка, он бы отправил ее к мамаше, но мадам Лессар умело давала мальчику понять, что во всех бедах и напастях человечества более-менее виновен единственный бессчастный булочник с Монмартра, и теперь у него не было настроения объяснять сыну, как именно лично он изобрел изнасилование.

И чертова спичка вспыхнула вся сразу, пальцы обожгла.

— Люсьен, ты слыхал выражение «заниматься любовью»?

— Да, папа. Это когда вы с маман целуетесь, щекочетесь и смеетесь. Режин тогда говорит, что ею вы и занимаетесь.

Папаша Лессар жестко сглотнул. Квартирка у них невелика, но он всегда считал, что дети уже спят… Вот мегера, вечно хихикает.

— Да, верно. Так вот изнасилование — это наоборот. Заниматься ненавистью.

— Понятно, — ответил Люсьен. К счастью, ответ его удовлетворил. — А как ты думаешь, нам дадут из пушек пострелять до того, как пруссаки нас изнасилуют и убьют?

— Нам никаких пушек не достанется. Мы воюем тем, что кормим голодных у нас на горе.

— Мы так всегда делаем. Может, тогда месье Ренуар придет из пушки пострелять — он же теперь солдат.

— Наверное, — ответил пекарь. Ренуара загребли в кавалерию, хоть вырос он в городе и верхом никогда не ездил. Кавалерийский инструктор увидел, как Ренуар пытается влезть в седло, пожалел его и нанял учителем рисования для своей дочери. Так ему и не довелось понюхать пороху. Моне и Писсарро сбежали в Англию. Базилль попал в учебный лагерь в Алжире. А Сезанн, самый матерый, спрятался в своем любимом Провансе.

— Ну вот, любимчиков у тебя не осталось, — сказала мадам Лессар. — Может, теперь ты пригласишь свою многострадальную жену на танцы? В ее новом черно-белом полосатом платье — как Святой Отец предписал.

— Папа римский не предписывал тебе ходить на танцы в полосатом платье, женщина.

— Ну а раз любимчиков не осталось, ты, быть может, начнешь уже ходить к мессе, а не хлестать все утро кофе и трепаться о живописи. И сам знаешь, что сказал по этому поводу Святой Отец. — После таких слов мадам Лессар повернулась к дочерям Мари и Режин: те сидели рядом и делали вид, будто штопают чулки. — Не страшитесь, ути мои, маман не выдаст вас замуж за еретика.

— Так я уже, значит, еретик?

— Кому только такое в голову придет? — сказала мамаша Лессар. — Да я распоряжусь, чтобы этот крепкий швейцар месье Роблар надавал им по ушам. Полагаю, расценка у него — два франка. — И мадам протянула руку за монетами. — S’il vous plat.

Папаша Лессар полез в карман. Для него почему-то было совершенно приемлемо, что он должен платить вышибале «Галетной мельницы» месье Роблару, чтобы тот защищал его честь от обвинений в ереси, которых пока никто не предъявил. Уж чего-чего, а деловой сметки художника папаше Лессару доставало.

Несмотря на блокаду, мадам Лессар копила на черно-белое полосатое платье, в котором можно пойти на танцы. Только в «Галетной мельнице» — да и ни в каком другом танцзале городе — никаких танцев не будет. Мужчины, остававшиеся в городе, — даже те, кому удалось до прихода пруссаков отправить куда-нибудь семьи, — все вечера и воскресенья проводили на баррикадах, а женщины, если не прятались в подвалах, были заняты, как обычно, — кормили детей и присматривали за ними. Бакалейщики, мясники и пекари старались, как и раньше, — кормили парижан, даже когда кормить их уже было нечем.

Первыми исчезли куры и утки — их загоняли в углы монмартрских задних дворов. В начале — только те утки и куры, что были понежнее, но как только пропало кормовое зерно, в котелки отправились и несушки. В итоге провозглашать приход зари не осталось и одного матерого петуха. Поезда больше не свозили живность из деревни, и мясники огромного парижского рынка Ле-Аль целыми днями просиживали в кафе, сжимая окороками кулаков кордиалы «перно», пока и аперитив во всем городе не закончился. Двух дойных коров Монмартра — собственность cremerie мадам Жакоб — первое время щадили: они могли пастись на заднем склоне горы и на пустырях Дебрей, нахаловки возле кладбища, — но когда всю траву подъели до корней и на мясо забили даже лошадей Национальной гвардии, Сильви и Астрид с их меланхоличными глазами отправили в pot-au-feu, который мадам Жакоб присолила собственными слезами.

Когда осенью осада только начиналась, все огороды Монмартра и Дебрей полнились кукурузой и исчерченной слизнями тыквой, но уже через две недели после прихода пруссаков, когда извне в город перестали поступать припасы, на грядках оставались лишь корнеплоды. Да и те были столь редки, что холостяк, располагающий приличною репой, мог запросто обнаружить себя в обществе выводка гиеродул с Пигаль, горевших желаньем обменять целый вечер отлично смазанных чар на обещанье половины клубня.

С первыми раскатами прусских пушек папаша Лессар уже знал, что грядет; поэтому он скупил всю муку, что лишь мог найти, после чего собрал в сарае дюжину пустых мучных мешков и взял с собой Люсьена. Они спустились с горы в бондарную лавку, приютившуюся среди фабрик Сен-Дени. Там они заплатили, сколько спрошено, и набили свои мешки из-под муки мельчайшими дубовыми опилками.

— Печи топить будете? — спросил бондарь. — Очень умно. Жару много дает. Только если в воздухе летают, могут рвануть.

— Я знаю, это как мука, — ответил папаша Лессар. — Буду острожней.

Он вовсе не собирался топить опилками печь. Пожал бондарю руку, после чего нанял тряпичника с ослом и тележкой, чтобы тот завез мешки опилок к ним на гору.

— Если крепкий французский дуб годится для вина, для хлеба нам он тоже сгодится, — сказал отец Люсьену, и они двинулись на Монмартр вслед за тележкой. — Фокус в том, чтоб досыпать не больше четверти, а то тесто не подымется. Но если на корочки — так и пополам разбавлять можно.

— А откуда ты знаешь про опилки, пап?

— У нас очень старая профессия, и никому нет охоты слушать оправдания, почему булочнику нечем торговать. Да что там, однажды на острове Ситэ жили два пекаря — так они иностранных студентов из Сорбонны на пирожки пускали. И никто из покупателей ни разу не пожаловался. Разоблачил их только один немец — сына потерял, приехал разбираться и все выяснил. Людоедство, прямо на ступеньках Нотр-Дама.

Глаза у Люсьена стали как его кулаки — что за кошмарные вещи предлагает отец.

— Но, пап, мне кажется, я еще маленький, чтобы молоть студентов на пирожки. Может, пусть лучше Мари и Режин тебе помогают? Они выше ростом.

— О, мы не станем начинать со студентов, Люсьен. Они проворны, их трудно бить по голове. Мы тебе подберем что-нибудь полегче. Например, начнешь с бабули.

Люсьену было трудно даже переводить дух. Но почему тряпичник улыбается? Может, его тоже взяли в долю? Может, это он будет подвозить бабуль к булочной. А, тогда неплохо. Люсьен знал, что если бабуля будет не с Монмартра, он без посторонней помощи нипочем не затащит ее в гору.

— Может, я тогда лучше попрошу бабулю зайти к нам в пекарню? Придумаю что-нибудь — маман помочь, к примеру, а когда…

— О, такое совершенно не потребуется, Люсьен. Просто дерябнешь ее по голове. Так обычно и поступают.

Тряпичник кивнул, словно бить бабушку по голове и есть общепринятая метода.

На глаза мальчишки навернулись слезы.

— Но я не хочу. Не хочу дерябать бабулю. Не хочу. Не хочу. Не хочу.

— Э, страшное дело — война, — произнес тряпичник.

Папаша Лессар потрепал сына по голове и прижал к бедру — так он его обнимал.

— Тш-ш, сынок, не плачь. Я просто еб тебе мозг.

Тут уж тряпичник не выдержал, закинул голову и захохотал так, как умеют лишь французы с семью оставшимися зубами и совестью, пропитавшейся вином. Так бы ржал его осел, если б курил взатяг одну от одной и только что вылизал черту зад, чтоб приятного вкуса на языке не оставалось. Тряпичник не был мерзавцем, но мерзавцы завидовали его хохоту.

В ужасе и унижении своем, а также толком не отдышавшись, Люсьен замолотил по отцу кулаками. Первый удар отскочил от пекарскому зада, не причинив тому вреда, зато второй точно и с немалой силой пришелся по причинным местам папаши Лессара, и в этот миг время для булочника остановилось. Еще не успел дух его отлучиться из тела, а это последнее рухнуть от боли на мостовую, как Лессар-старший подумал: «А у мальчика чувство юмора его мамаши».

Люсьен побежал вверх по склону домой, а папаша Лессар сказал тряпичнику:

— Чувствительный мальчик. По-моему, станет художником.

Мадам Лессар встретила его на вершине лестницы, уперев руки в бока, а подбородок выставив вперед носом дредноута.

— Значит, учишь моего сына делать из моей мамы пирожки, да?

— Это была просто бабуля, а не его бабуля. Я над ним подсмеивался. — «Хотя это мысль», — подумал Лессар. Если уж выбирать для пирожков бабуль, из тещи действительно выйдет отличная изобильная начинка — стоит лишь представить, как в солнечный день спаренный локомотив ее бюста влечет за собой целую груду кучевых юбок по рынку Лувесьена, а дети и собаки укрываются за нею в теньке. Папаша Лессар еще раскается за такую мысль, это он точно знал, волей или неволей — но раскается. — Я обожаю твою маму, любовь моя. Я просто готовил мальчика к тому, что ему придется искать новые источники начинки для наших изделий.

— Например, его бабулю?

— Например, крыс, — ответил папаша Лессар.

— Нет… — произнесла мадам Лессар, шокированная в кои-то веки непритворно.

— Ну, знаешь, заяц — тоже грызун, а какой вкусный.

— Ну вот, теперь ты кормишь меня крысами. Мама ведь меня предупреждала.

— Нет, chere, крысы у нас будут только для покупателей.

«А твоя мамаша пускай благодарит всех святых, что живет в Лувесьене, а то из старой суки получился бы отличный жирный пирог — всем у нас на горе бы хватило», — подумал он.

* * *

Люсьен не сразу привык к обязанностям крысолова. Вообще-то первые пару дней он все утра напролет загонял добычу в темные углы Монмартра — и тут же оказывалось, что добыча гонит его из тех же углов, только все крысы при этом почему-то утраивались в размерах и, если он не ошибался, размахивали при этом ножами.