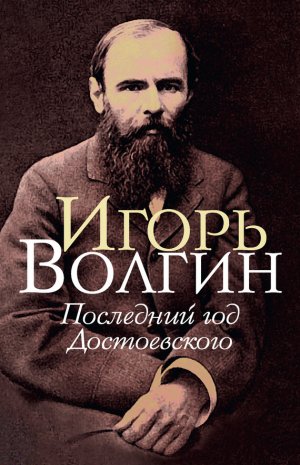

Последний год Достоевского Волгин Игорь

Достоевский не любил Тургенева.

Эта нелюбовь уходила своими корнями ещё в сороковые годы. Придя поначалу в восторг от остроумного и блестящего Тургенева, Достоевский очень скоро охладевает к своему новому знакомцу. Он никогда не мог забыть тех унижений, которые испытал от него в молодости: насмешек в глаза и за глаза, анекдотов, рассказываемых в злоязычном литературном кругу, откровенно явленного превосходства.

После каторги отношения установились сдержанные и довольно ровные: горючий материал накапливался постепенно.

Уже двенадцать лет, как они были в ссоре. С того самого июльского дня 1867 года, когда в немецком городе Бадене Достоевский в последний раз посетил Тургенева и окончательно с ним «расплевался». Двадцатилетние отношения завершились полным разрывом.

Достоевский изобразил тогда эту сцену в подробнейшем письме А. Н. Майкову: автор «Дыма» ругает Россию и всё русское и хвалит немцев; в свою очередь автор «Преступления и наказания» язвительно советует ему купить телескоп, дабы лучше видеть, что, собственно, происходит на отдалённой родине.

Нашёлся доброжелатель, переславший копию этого послания П. И. Бартеневу, издателю недавно возникшего «Русского архива», – для сохранения и обнародования лет этак через двадцать – двадцать пять[155]. Узнав об этом «донесении потомству», Тургенев поспешил оправдаться, выбрав своим доверителем того же Бартенева.

В письме, предназначенном не столько его прямому адресату, сколько будущим потенциальным читателям, Тургенев со скромностью, тайно жаждущей возражений, замечал, что, хотя «в 1890 году и г-н Достоевский, и я – мы оба не будем обращать на себя внимания соотечественников», он тем не менее «почёл своей обязанностью теперь протестовать против подобного искажения моего образа мыслей». Далее автор письма приводил следующий неотразимый довод: он уже потому полагал бы неуместным выражать перед Достоевским свои задушевные убеждения, что считает его «за человека, вследствие болезненных припадков и других причин не вполне обладающего собственными умственными способностями». «Впрочем, – добавлял Тургенев, – это мнение моё разделяется многими другими лицами»[156].

Следует заметить, что корреспондент Бартенева несколько опережал события. Правда, эпилепсия Достоевского ни для кого не была секретом, да и сам он её отнюдь не стыдился, а даже любил при случае «выставлять» свой недуг (со смешанным чувством горести и гордости одновременно). Но перенесение признаков болезни с самого автора «Идиота» на его сочинения и (как в данном случае) на его общественное поведение станет печальным обычаем несколько позднее[157].

…Они не встречались и не переписывались двенадцать лет. Правда, в марте 1877 года Тургенев дал рекомендательное письмо к Достоевскому некоему Эмилю Дюрану, составляющему в Париже «монографии» о русской словесности. «Я решился написать Вам это письмо, – заканчивал своё краткое послание Тургенев, – несмотря на возникшие между нами недоразумения, вследствие которых наши личные отношения прекратились. Вы, я уверен, не сомневаетесь в том, что недоразумения эти не могли иметь никакого влияния на моё мнение о Вашем первоклассном таланте и о том высоком месте, которое Вы по праву занимаете в нашей литературе»[158].

Это было великодушно: за человеком, не вполне обладающим «собственными умственными способностями», признавался талант.

Может быть, не лишено справедливости мнение, что Тургенев воспользовался подходящим предлогом для возобновления переписки и его письмо было осторожной попыткой наладить расторгнутую связь. Во всяком случае, это был жест. Неизвестно, отозвался ли Достоевский на это послание (скорее всего, нет, так как оно по своей форме и не требовало обязательного ответа), но, во всяком случае, атмосфера возможной в будущем встречи была несколько умягчена[159].

Встрече суждено было состояться 9 марта 1879 года.

В зале петербургского Благородного собрания устраивался вечер в пользу Литературного фонда: подобные вечера пользовались наибольшим вниманием публики. «В программе был такой цветник имён писателей, – замечает современник, – что если бы вечер повторить трижды, то и тогда бы зал каждый раз был переполнен»[160]. Действительно, «цветник» оказался изрядным: Тургенев, Достоевский, Полонский, Плещеев, Салтыков-Щедрин…

Согласимся, что присутствие на литературном вечере трёх классиков одновременно всегда чревато осложнениями.

«Не обошлось и без маленького скандала, – подтверждает подобные опасения очевидец. – Когда Тургенев прошёл за занавес в комнату для чтецов, в коридоре он столкнулся со Щедриным и протянул ему руку; тот слегка взял её и отворотился. Достоевский сделал то же. “Здесь что-то холодно!” – заметил Тургенев своему спутнику и вышел из комнаты».

Сдержанность Салтыкова понятна: у редактора «Отечественных записок» с Тургеневым свои счёты. Что касается Достоевского, то и у него, естественно, не было оснований для особых восторгов.

Во всяком случае, дипломатические формальности были соблюдены.

Весьма симпатизирующий Тургеневу мемуарист (Д. Н. Садовников) сообщает далее, что коллеги писателя правильно оценили его демарш «и после подходили к Тургеневу, заводя с ним разговоры о разной всячине»[161]. Публика, хотя и не ведала, что делается за кулисами, могла догадываться о некотором неблагополучии, ибо отношения Тургенева и Достоевского ни для кого не были тайной.

Кстати, один из присутствовавших в зале так пишет об этом «прискорбном случае»: «Тургенев подошёл к Достоевскому и протянул ему руку, Достоевский не подал ему руки и отвернулся».

Как видим, подлинный факт обрастает драматическими подробностями. «Впрочем… – добавляет мемуарист, – описанный случай прошёл незамеченным публикою, так как писатели встретились не в общей зале, где происходило чтение, а в одной из комнат, в которых посторонних почти не было, и я услышал о происшедшем от двух-трёх лиц, приехавших со мною после литературного чтения к Я. П. Полонскому»[162].

Несмотря на некоторую «закулисную» напряжённость, вечер прошёл блистательно. Хмурый Салтыков с длинною бородой и одутловатым лицом «вяло-брюзгливым и монотонным голосом»[163] читал отрывок из «Современной идиллии» – о том, как пришёл Глумов и сказал, что «надо погодить». И облик чтеца и сам его голос как нельзя более шли к мрачному колориту рассказа. «Я так и думал, – пишет Садовников, – что он в конце концов нетерпеливо крикнет: “Ну, чему обрадовались? Черти!”»[164]

«Все переглядывались тогда с сумрачной, но удовлетворённой улыбкой, – свидетельствует другой воспоминатель. – Все понимали, что значит это глумовское “надо погодить”»[165].

Литературные чтения обретали важность политическую. В насыщенной электричеством атмосфере 1879 года слова проскакивали как грозовые разряды. Щедринское «годить» или «не годить» обретало гамлетовский оттенок.

Салтыкова вызывали три раза.

Достоевский читал, как он это делал всегда, в начале второго отделения (он любил выходить на эстраду после антракта, когда публика затихала, шурша программами). В последнее время он стал чаще являться перед публикой. Однако это выступление было особенным. И не только потому, что присутствовал старый соперник. Имелась ещё одна причина – капитальнейшая.

Впервые публично читались «Братья Карамазовы».

Вот уже два месяца, как роман печатался в «Русском вестнике». Мнение о нём ещё не установилось: толки ходили разные. Не последовало пока и обстоятельных печатных разборов. Правда, кое-какие суждения уже имелись.

Автор, скрывшийся под псевдонимом «Некто из толпы» (это была дама – Е. П. Свешникова), писал в «Кронштадтском вестнике»: «С такими писателями, как Достоевский, можно не соглашаться, но не уважать их нельзя, потому что они никогда не виляют, никогда ни на минуту не примыкают к многочисленным последователям известного: “с одной стороны должно признаться, а с другой стороны нельзя не согласиться”»[166].

Из всех персонажей романа пока наибольшим вниманием рецензентов пользовалась «загадочная прелестница» – Грушенька. «Эта Грушенька, – замечает Скабичевский, – пока ещё скрывается в тумане, но на следующих страницах она не замедлит, конечно, предстать во всём своём блеске, окажется без сомнения в свою очередь маньячкой и тем не менее завлечёт в свои обольстительные сети не только папеньку и сына его Дмитрия, но и остальных братьев, не исключая и набожного святошу Алексея…»[167]

Через несколько дней это суждение почти слово в слово повторит и «Некто из толпы»: когда Грушенька явится на сцену, тогда «в тихом, розовом Алёше наверно тоже скажется кровь Карамазовых»[168].

Любопытно, что в этих первых газетных откликах как бы предвосхищена одна из версий продолжения «Братьев Карамазовых»: пробуждение в Алёше карамазовского начала, его роман с Грушенькой и т. д. Правда, никто из критиков не догадывается пока о другом возможном варианте: об Алёше, идущем на эшафот.

«Достоевский пишет романы не по шаблону, и угадать его мысль не так легко, как у людей, сочиняющих своих героев в кабинетах»[169], – замечала «Газета А. Гатцука». «Его не все любят, им не увлекаются, – писал «Голос» 8 марта, то есть накануне интересующего нас вечера, – он редко доставляет чарующее наслаждение; но его все читают, он даёт наслаждение безжалостной правды даже в своих эксцентричностях…»[170]

Это была первая большая статья о «Карамазовых»: она не имела подписи[171].

Как и следовало ожидать, большая либеральная газета оценивала новый роман более чем прохладно. «“Братья Карамазовы” производят очень странное впечатление, – писал безымянный рецензент. – Мы отбрасываем в сторону самоё появление их в Москве, на страницах тенденциознейшего и несимпатичного журнала. Для беллетристов, как известно, нет отечества в смысле журнальных партий и направлений. Но именно в романе г. Достоевского… замечается тенденция. Из-за Достоевского-беллетриста, незаметно, быть может, для самого автора, сквозит Достоевский-публицист».

Это было старое, успевшее стать привычным обвинение. Но если раньше размежевание между художником и мыслителем проводилось, как правило, по жанровому принципу (так, всё «нехудожественное», что печаталось в «Дневнике писателя», упорно противополагалось «художественному» в романах), то теперь водораздел сооружался внутри самой романистики, где, по замечательному представлению критика, «беллетрист» и «публицист» поочередно менялись местами.

У автора «Карамазовых», продолжал вчерашний «Голос», «что ни образованный человек, то или негодяй, или психически больной»[172]. Сим намекалось на авторскую подозрительность по отношению именно к той публике, которая ныне собралась в зале.

Не было никакой уверенности, что аудитория отнесётся к новому роману одобрительно.

Автор мог бы действовать наверняка: прочитать что-нибудь из старого, уже апробированного, пользовавшегося стойким эстрадным успехом. «Накануне этого вечера, – вспоминает Анна Павловна Философова, – я виделась с Достоевским и умоляла его прочитать исповедь Мармеладова из “Преступления и наказания”. Он сделал хитрые, хитрые глаза и сказал мне:

– А я вам прочту лучше этого.

– Что? Что? – приставала я.

– Не скажу»[173].

Он выбрал для чтения главу «Исповедь горячего сердца»: первый большой разговор братьев – Дмитрия и Алёши, рассказ Мити о том, как к нему «сама пришла» Катерина Ивановна – просить для отца четыре тысячи – и что между ними произошло.

Все, кому довелось видеть Достоевского на эстраде, отмечают его «несценичность»: небольшой рост, мешковатость, отсутствие импозантности. Он не обладал тем, что принято называть актёрским обаянием. Вдобавок ко всему, у него был слабый голос, часто прерываемый сухим кашлем (эмфизема лёгких и непрерывное курение давали себя знать).

«Начал он вяло и скучно: речь шла о такой чертовщине в полном смысле слова, что я невольно подумал: “вот человек… какой-то апокалипсис объясняет”»[174] – так передаёт своё первое впечатление весьма не расположенный к Достоевскому Садовников. По-видимому, он не был одинок. Другой очевидец (В. В. Тимофеева) так описывает происходящее: «Мне представлялось, как будто слушатели, бывшие в зале, сначала не понимали, что он читал им, и перешёптывались между собою:

– Маниак!.. юродивый!.. Странный…

А голос Достоевского с напряжённым и страстным волнением покрывал этот шёпот…

– Пусть странно! пусть хоть в юродстве! Но пусть не умирает великая мысль!»[175]

Если Тургенев являлся перед публикой, заведомо к нему расположенной (когда он вошёл в залу, вспоминает А. П. Философова, «все как один человек, встали и поклонились королю ума»[176]), готовой благодарно отозваться на каждое его слово, то для Достоевского ситуация была иной: дружественные чувства мешались с явным недоверием и настороженностью.

Ему приходилось переламывать настроение зала.

«Но когда дело дошло до признания Дмитрия Карамазова, всё разом переменилось. Публика замерла. Болезненная глубина чувства этого сладострастника была так художественно-правдиво передана автором, что я ничего подобного не слыхивал. Манера читать прозу, стихи (в этой сцене Дмитрий декламирует Шиллера и Гёте. – И.В.)… трепет голосового органа… какая-то характерная торопливость на самом драматическом месте – неподражаемы»[177].

Это пишет тот же Садовников. Он лишь передаёт общее ощущение, подтверждаемое и другими слушателями: «Не я одна – весь зал был взволнован. Я помню, как нервно вздрагивал и вздыхал сидевший подле меня незнакомый мне молодой человек, как он краснел и бледнел, судорожно встряхивая головой и сжимая пальцы, как бы с трудом удерживая их от невольных рукоплесканий».

Рукоплескания всё же загремели – ещё до конца чтения. Они «как будто разбудили Достоевского. Он вздрогнул и с минуту неподвижно оставался на месте, не отрывая глаз от рукописи. Но рукоплескания становились всё громче, всё продолжительнее. Тогда он поднялся… и, сделав общий поклон, опять стал читать»[178].

«Такого чтения я не слышал никогда, ни прежде, ни потом, – говорит ещё один очевидец. – Это было не чтение, не актёрская игра, а сама жизнь, – больной эпилептический бред»[179]. (Кажется, в первый и последний раз та самая формула («эпилептический бред»), которую без зазрения совести прилагали к автору «Карамазовых» желавшие обругать его критики, употреблена в качестве комплимента.)

Теперь А. П. Философова уже не жалела, что он не исполнил её просьбы. «Боже, как у меня билось сердце… Я думаю, и все замерли… Мы все рыдали, все были преисполнены каким-то нравственным восторгом. Всю ночь я не могла заснуть и, когда на другой день пришёл Фёдор Михайлович, так и бросилась к нему на шею и горько заплакала.

– Хорошо было? – спрашивает он растроганным голосом. – И мне было хорошо, – добавил он»[180].

Это была победа. Новый роман, только начатый, ещё «дымящийся», получал первое признание.

«Когда он кончил, – пишет К. П. Ободовский, – все были ошеломлены. С полминуты длилось молчание, и затем гром аплодисментов, не смолкавший 1/4 часа, потряс залу»[181].

Его вызывали пять раз.

В чём же причины этого небывалого успеха? В личности ли самого чтеца, которая, конечно, оказывала колоссальное воздействие на аудиторию, в художественных ли достоинствах произносимого вслух текста или ещё в чём-то неназванном, но смутно сознаваемом? Разумеется, эстетический эффект был сам по себе достаточно впечатляющ. Но, видимо, не только он решал дело. В конце концов, у Достоевского были и другие романы – со страницами не менее сильными, и он читал их с эстрады, но никогда прежде не добивался ничего подобного.

«В нашей вялой форменной жизни, – писал «Голос», – так редки выражения общественных чувств и общественной мысли, что те овации, которые происходили вчера на этом вечере, казались чем-то необычайным. Они производили освежающее впечатление…»[182]

Дело было во времени.

Отзывчивая ко всякому духовному движению русская публика 1879 года чутко улавливала в бытовых и любовных линиях нового романа тот самый подспудный «мировой» смысл, который входил в плоть и кровь поколения, в состав самой жизни, споткнувшейся в своём мерном течении и поставившей, как любил говорить Достоевский, вопрос «у стены»: что дальше? «И вдруг, – пишет Тимофеева, – всё в нас чудодейственно изменилось: мы вдруг почувствовали, что не только не надо нам «погодить», но именно нельзя медлить ни на минуту…»[183]

Немало удивился бы Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, если бы вдруг узнал, что то, о чём он мрачно повествовал с эстрады, каким-то странным образом «замыкалось» на новый роман его давнего идейного оппонента. Но именно так восприняли это слушатели. Время как бы совокупило смыслы, обретавшиеся вдали друг от друга, и устремило их к общему – пусть отдалённому – горизонту. Сиюминутное, насущно необходимое и «конечное», общемировое естественно входили в единый круг жизни, не противоборствуя, но перекликаясь между собой.

К «ненормальным» карамазовским разговорам начинали жадно прислушиваться.

И хотя Тургенева, мастерски прочитавшего «Бурмистра», приняли не менее восторженно, его успех имел совсем иной характер. В Тургеневе чтили прошлое (да и сам рассказ, выбранный им для чтения, был почти тридцатилетней давности); его чествовали как славную, но уже отчасти «музейную» национальную реликвию.

В Достоевском – угадывали будущее.

Вечер 9 марта сделался событием. И Николай Николаевич Страхов, аккуратно извещавший Л. Толстого о новостях столичной жизни, не преминул отметить это обстоятельство. «И здесь, и в Москве очень много возились с Тургеневым, – пишет он 11 марта в Ясную Поляну. – Третьего дня было литературное чтение, и меня порадовало, что публика встретила Достоевского с таким же восторгом, как Тургенева, – Салтыкову же хлопали очень мало»[184].

О том же спустя месяц Страхов пишет А. А. Фету: «У нас здесь восхищались Тургеневым и Достоевским. Вы, верно, читали описание этих неслыханных торжеств. Достоевский в первый раз получил овации, которые поставили его наряду с Тургеневым. Он очень рад»[185].

Но вот вопрос: рад ли сам Страхов? Вернее, радуется ли он за Достоевского? Об их отношениях речь впереди. Здесь же заметим, что Страхову неплохо удавалось скрывать глубоко затаённую неприязнь к своему давнему приятелю. Недаром Микулич, сумевшая, как мы помним, несмотря на свои юные годы, подметить глубокий контраст между Страховым и Достоевским, тут же преспокойнейшим образом замечает: «Елена Андреевна (Штакеншнейдер. – И.В.) очень любила Достоевского и благоговела перед его умом и талантом. Но, сколько мне помнится, только она да Страхов так любили его»[186].

Елена Андреевна действительно любила автора «Карамазовых»: об этом убедительно свидетельствуют её дневниковые и мемуарные записи. Страхов, будучи сам человеком умным и тонким, остро восприимчивым к чужой одарённости, конечно же, понимал, что есть Достоевский. Однако любить его он не мог (о чём в свою очередь свидетельствуют как его воспоминания, так и печально знаменитый к ним комментарий – письмо Толстому от 28 ноября 1883 года). Не исключено, правда, что порою он пытался себя заставить (борясь, по его собственным словам, с подымавшимся в нём отвращением), но – безуспешно.

Перед Толстым можно было «обнажиться» – и он признаётся ему (в том же письме от 11 марта, где он радуется, что публика горячо встретила Достоевского): «Я Тургенева и Достоевского – простите меня – не считаю людьми, но Вы – человек…»[187]

Чему же тогда радуется Страхов? Да только тому, что Достоевский получил перевес против Салтыкова и равенство с Тургеневым как представитель известного направления. Для него существенно лишь то, что разъединяет Достоевского с Тургеневым и Салтыковым, и он знать не хочет ничего о том, что сближает всех троих в глазах рукоплещущего зала.

Эта тяга к сближению, продиктованная не столько доводами рассудка, сколько мощным общественным инстинктом, будет прокладывать себе дорогу через бурные перипетии 1879–1880 годов, чтобы явить всю силу и всё своё бессилие в упоительные дни пушкинских торжеств. Но это произойдёт ещё не скоро. А пока овации петербургской публики не в состоянии заглушить того «неверного звука», который неизбежно должен был возникнуть при сопряжении в одном жизненном круге таких диссонирующих величин, как Тургенев и Достоевский.

Скандал разразился через три дня.

Через три дня состоялся традиционный литературный обед.

Литературные обеды вошли в моду совсем недавно. «Припоминаю, – пишет Анна Григорьевна, – что в начале 1878 года Фёдор Михайлович бывал на обедах, которые устраивались каждый месяц Обществом литераторов в разных ресторанах: у Бореля, в “Малоярославце” и др… Здесь Фёдор Михайлович встречался со своими самыми заклятыми литературными врагами. За зиму (1878 года) Фёдор Михайлович побывал на этих обедах раза четыре и всегда возвращался с них очень возбуждённым и с интересом рассказывал мне о своих неожиданных встречах и знакомствах»[188].

Возбуждение Достоевского понятно: встреча с литературным врагом (тем паче «заклятым») всегда вызывает известный душевный подъём.

Натурально, обеды устраивались не с этой целью: они имели в виду соединить – хотя бы за пиршественным столом – разрозненные культурные силы. «Обеденная территория» должна была являться в этом смысле ничейной землёй.

Местом встречи был избран ресторан Бореля на Большой Морской.

На сей раз застолье сильно отличалось от ежемесячных трапез, устраиваемых петербургскими литераторами в своём достаточно узком кругу. Прежде всего – чрезвычайным многолюдством: присутствовали более ста человек. Помимо известных и менее известных представителей изящной словесности и сотрудников столичной прессы здесь наличествовали артисты императорских театров, университетские профессора, адвокаты, художники и т. д. И без того пёструю картину завершала одна хорошенькая натурщица, поражавшая более солидную публику своим легкомысленным античным нарядом: после обеда предполагались «живые картины».

Не было Салтыкова-Щедрина. «Говорить ли, – замечает по этому поводу А. С. Суворин, – что «Отеч. Записки» блистали своим отсутствием?»[189]

Итак, литературный и учёный Петербург чествовал Тургенева. Список ораторов (а их было более двадцати!) выглядел внушительно: ректор Петербургского университета Бекетов, писатели Потехин и Григорович, академик Грот, профессора Кавелин и Сухомлинов, историк Костомаров, издатель «Недели» Гайдебуров (он же – распорядитель обеда), оба Градовских (профессор и публицист) и, наконец, такие светила русского суда, как Таганцев и Спасович.

Это был цвет либеральной интеллигенции.

Сам виновник торжества, как свидетельствует портрет, набросанный наивной, но доброжелательной кистью, выглядел превосходно: «То же румяное, полное, здоровое лицо, те же осмысленные анализирующие глаза, та же медленная… походка, те же густые и нежные патриархальные седины, великолепно убирающие всю его круглую голову – голову колосса, поддерживающего целый храм…» – в этом описании звучат почти гомеровские метры.

«Немедленно после супа, – повествует добросовестный хроникёр, – началось сигнальное бряцание бокалов и тарелок»[190]. Это был призыв к тишине. Молодой и мало кому известный Л. Оболенский (будущий издатель «Мысли» и «Русского богатства») приветствовал гостя весьма двусмысленными стихами:

- Ты не забыт ни юностью родной,

- Ни русской женщиной, ни прессой,

- Хотя давно живёшь в стране чужой

- Вдали от «роз» российского прогресса.

По свидетельству автора этих стихов, поначалу Тургенев «прикрыл глаза рукой, как бы смутясь от неловкости вступления, но к концу его лицо прояснилось…»[191].

Громогласный и представительный Григорович заявил, что, только щадя скромность Тургенева, он умолчит о том, что делал последний «для многих своих товарищей, увлекаемый добротою сердца». Желая сказать красиво, оратор выразился довольно рискованно. «Если, – припомнил он одно давнее сравнение, – поставить Тургенева против окна и раздеть его, – он будет светиться как кусок хрусталя – так чист он нравственно между нами»[192].

Спасович также превознёс виновника торжества, однако о прочем отозвался мрачно: «На часах нашей общественной жизни стоит час полуночный, пора всяких искушений, соблазнов и падений».

Тургенев счёл необходимым чуть позже мягко поправить оратора, заметив, что «там нет ночи, где есть Лев Толстой, Гончаров, Достоевский, Писемский»[193].

Достоевский был упомянут ещё единожды – в спиче несколько разгорячённого обедом Валериана Панаева, которого, впрочем, мало кто слушал. «Я вижу, – старался перекрыть общий шум Панаев, – сидящими рядом с Иваном Сергеевичем, с одной стороны г. Кавелина, а с другой – г. Григоровича, а там, дальше, я вижу г. Достоевского; позвольте предложить тост в честь этих замечательных литературных деятелей сороковых годов»[194].

Достоевский действительно сидел «там дальше»; в отличие от большинства присутствовавших, он был во фраке.

Разумеется, бесполезно искать его имя в списке ораторов. До поры до времени он предпочитал помалкивать.

До поры до времени[195].

«Тургеневский обед, – свидетельствует хроникёр, – за исключением одного эпизода, о котором лучше умолчать, вышел радушным и торжественным праздником всей петербургской интеллигенции»[196].

О каком же эпизоде (дабы не омрачать общего светлого впечатления) желает умолчать восторженный летописец тургеневских торжеств? Хотя сам эпизод известен, существует несколько отличающихся друг от друга версий. Остановимся пока на одной из них – самой литературной.

Эта версия изложена в воспоминаниях Г. К. Градовского, появившихся в 1904 году, то есть через четверть века после описываемых событий. Градовский излагает ответную речь Тургенева (в которой, по его словам, было упомянуто о необходимости «увенчать здание») и далее пишет: «Взрыв рукоплесканий покрыл слова писателя; но громче их раздался шипящий, желчный возглас Ф. М. Достоевского. Он подскочил к Тургеневу с трудно передаваемой раздражительностью и злобно кричал:

– Повторите, повторите, что вы хотели сказать, разъясните прямо, чего вы добиваетесь, что хотите навязать России!..

Тургенев отшатнулся, выпрямился во весь свой рост, подавлявший небольшого и тщедушного Достоевского, и развёл руками тем жестом, которым выражают глубочайшее недоумение и негодование.

– Что я хотел сказать, то сказал… Надеюсь, все меня поняли… А на ваш допрос, хотя бы и с пристрастием, отвечать не обязан!

Таков был ответ Тургенева. “Поняли, поняли!” – раздались голоса… Многие были возмущены неуместной выходкой Достоевского, и все были огорчены плохой развязкой тургеневского чествования»[197].

Сцена впечатляющая. Набросанная пером в своё время очень популярного публициста, она полна «эффектных» художественных подробностей: маленький, тщедушный, злобно шипящий Достоевский, словно моська на слона, бросается на автора «Записок охотника», явно подавляющего его своим физическим и моральным превосходством.

Во внутреннем обозрении апрельской (1879 года) книжки «Вестника Европы» тургеневскому обеду тоже уделено достаточно большое место. Судя по всему, текст принадлежит человеку, на обеде присутствовавшему. Имя Достоевского прямо не упомянуто, но сделанный намёк более чем прозрачен.

«Даже самый этот эпизод, – пишет «Вестник Европы», – послужил новым поводом к одушевлённой демонстрации со стороны огромного большинства представителей печати против лиц, неискусно взявшихся за неблагодарное дело, – подвергнуть искусу Тургенева: “Скажите же теперь, – заключал один оратор своё обращение к нему, – какой же ваш идеал? Говорите!” – и, не дождавшись ответа, отвернулся и пошёл прочь… Тургенев успел дать ответ, но этот ответ мог быть только виден находившимся вблизи, так как ответ был без слов: Тургенев опустил низко голову и развёл руками. Правда, что тут ничего и не оставалось, как развести руками; но общество было менее терпеливо, и со всех сторон раздались восклицания, обращённые к Тургеневу: “не говорите! знаем!” Чей-то голос попытался было взять сторону того оратора: “Нет, вы не знаете!” – но был заглушён новыми восклицаниями».

Далее автор добавляет, что Тургенев промолчал «по той же причине, по которой, например, ему трудно было бы решиться на издание своего «Дневника писателя» в подражание г-ну Достоевскому, – хотя, по нашему мнению, Тургенева удерживает от этой счастливой мысли вовсе не то, чтобы он мог опасаться неуспеха»[198]. Таким образом, имя Достоевского всё-таки всплывает (после чего «расшифровка» эпизода уже не составляла для искушённого российского читателя особого труда).

Здесь интересны три момента. Во-первых, как можно понять из текста, вопрос, заданный Достоевским, «заключал» собой более или менее пространное обращение его к Тургеневу. Но скорее всего именование автора вопроса «оратором» – не более чем риторическая фигура. Во-вторых, Достоевский спрашивал Тургенева об идеале. И в-третьих, выясняется, что Тургенев ограничился ответом чисто мимическим, так что тирада, вложенная Градовским в его уста, – плод его позднейшего воображения.

Можно привести два аргумента в пользу достоверности изложенного в «Вестнике Европы»: 1) эпизод передан сразу по горячим следам; 2) «Вестник Европы» – орган, наиболее близкий Тургеневу, и не приходится сомневаться, что некоторые подробности (или, по крайней мере, их «редактура») исходят от него самого.

До сих пор свидетельство «Вестника Европы» считалось единственным упоминанием «обеденного инцидента» в русской периодической печати. Действительно, в петербургских газетах за ближайшие после 13 марта дни о нём не говорится ни слова. Ничего не сообщает об инциденте и газета «Новости». Но не сообщает лишь в своих первых отчётах. 18 марта в газете появляется статья «Вчера и сегодня. Чествование “человека сороковых годов” г.г. учёными и литераторами». В этой статье, подписанной псевдонимом Коломенский Кандид (В. О. Михневич), инциденту уделено некоторое внимание.

«Речь Ивана Сергеевича, – пишут «Новости», – произвела целую бурю; все встали из-за стола и с бокалами в руках бросились к нему с выражением приветствий… Но и здесь дело не обошлось без “оригинального эпизода”».

Далее излагается сам эпизод.

«Среди общего одушевления к Ивану Сергеевичу подошёл Фёдор Михайлович Достоевский и со строгим, почти негодующим лицом поставил ему вопросный пункт: что такое и в чём заключается провозглашённый им идеал? Г. Достоевский настойчиво требовал сейчас же дать ему на сей пункт обстоятельное “показание”; но эта странная и неуместная выходка была встречена всеобщим протестом»[199].

Такова картина, нарисованная Коломенским Кандидом и в общем совпадающая с версией «Вестника Европы». Однако в идеологической ретроспективе инцидент приобретает зловещий характер, а через четверть века обрастает затейливыми художественными деталями.

Исторической памяти не противопоказано воображение: желательно только, чтобы и оно было историчным.

Во всех источниках, запечатлевших прискорбный случай на тургеневском обеде, подчёркивается возмущение присутствовавших. Их нетрудно понять. Но попытаемся понять и Достоевского.

Для этого прежде всего следует обратиться к тексту самой тургеневской речи.

Автограф речи неизвестен, хотя он несомненно был, ибо Тургенев говорил по написанному[200]. Через день речь появилась в «Молве», а затем была перепечатана другими изданиями.

В своём умеренном по тону, искусно сбалансированном застольном слове Тургенев заявил, что «есть, наконец, идеал не отдалённый и не туманный, а определённый, осуществимый и, может быть, близкий… Мне не для чего указывать более настойчивым образом на этот идеал, – продолжал Тургенев, – он понятен вам и в литературе, и в науке, и в общественной жизни»[201].

Вопрос Достоевского – «скажите, какой же ваш идеал?» – скорее всего обращён именно к этому месту речи.

Справедлив ли автор вопроса, ставя его столь категорично?

В силу объективных причин Тургенев был вынужден изъясняться намёками. Он в данном случае поступал так же, как и сам Достоевский, который тоже не смог бы полностью обозначить свой идеал. Идеология Тургенева не могла быть выражена в обеденном тосте, равно как идеология Достоевского – в «вопросных пунктах» к этому тосту: их взгляды – в полном объёме – неотделимы от контекста всего их творчества.

…Слухи о том, что произошло в зале ресторана Бореля, быстро распространились по Петербургу. 18 марта генерал А. А. Киреев записывает в дневнике: «На днях на большом обеде, данном Тургеневу представителями литературы, он произнёс тост за те идеалы, которым сочувствует молодое поколение; Достоевский к нему обратился с вопросом: «Что это за идеалы?» Присутствовавшие не дали Тургеневу ответить: «Мы знаем, мы понимаем…» Потом Тургенев сказал Достоевскому, что дело шло о конституции…!!»[202]

Если верить Кирееву, между Тургеневым и Достоевским позднее состоялось какое-то объяснение. Что, впрочем, маловероятно.

Такова видимая сторона, внешний рисунок инцидента, случившегося на тургеневском обеде. Но, может быть, дело обстоит не столь просто и здесь присутствовали ещё иные, скрытые причины? Что побудило Достоевского публично совершить этот действительно бестактный во всех отношениях поступок?

Два ряда тесно соотнесённых между собой и в конце концов сходящихся факторов помогают понять поведение Достоевского: ряд, так сказать, литературно-психологический (более или менее интимный) и ряд миросозерцательный, идейный. Остановимся пока на последнем.

Идеал Тургенева – конституционная монархия, монархия умеренно-либеральная, ограниченная рядом представительных учреждений. Достоевский – последовательный противник конституции в её «тургеневском» понимании, противник буржуазных парламентских институтов, противник европейского конституционализма. Если исходить из этих формальных признаков, автор «Дневника писателя» оказывается гораздо правее Тургенева: позиция последнего, с точки зрения общественного прогресса, куда предпочтительнее.

Но тут мы сталкиваемся с одним из глубочайших парадоксов Достоевского. Его историческая концепция абсолютно не поддается прочтению (или читается не так), если применять к ней «обычные» социологические критерии. Ибо «социология» Достоевского не выносит ни малейшей формализации: она не только самобытна и личностна, но – и это главное – предполагает решительный выход из той системы идеологических координат, в которых привычно вращалась русская либеральная мысль.

Нам уже приходилось говорить, что идеология Достоевского не есть случайное и хаотичное нагромождение парадоксов (когда магическим, столь удобным в идейном пользовании словом «противоречие» можно объяснить всё, что угодно), а определённая система, иными словами – обладающий собственными закономерностями единый идейный парадокс.

Истоки этого парадокса таятся в глубинах русской истории, в «странном», уклончивом и скачкообразном движении русского общественного сознания.

Если исходить всё из тех же формальных признаков, «антиконституционалист» Достоевский оказывается в одном ряду с такими деятелями, как Катков и Победоносцев: во всяком случае, внешне это выглядит именно так. Но как только от взгляда «в первом приближении» мы попытаемся перейти к более объёмным сопоставлениям, это видимое сходство мгновенно поколеблется.

Существует глубокая черта между отношением к власти (светской и духовной) Победоносцева и Каткова, с одной стороны, и Достоевского – с другой. Для первых любое ограничение самодержавия есть посягновение на принцип, ущерб и умаление власти как таковой. Самодержавие необходимо для охранения самого себя, для самосохранения, для поддержания своего внешнего авторитета, для удержания в повиновении и подавлении всего того, что могло бы эту власть разрушить.

Все эти «государственные» мотивы начисто отсутствуют у Достоевского. Поразительно, но факт: его концепция самодержавия неразрывнейшим образом связана с идеей народной свободы.

В своем некрологе-воспоминании А. С. Суворин писал: «У нас, по его мнению, возможна полная свобода, такая свобода, какой нигде нет, и всё это без всяких революций, ограничений, договоров. Полная свобода совести, печати, сходок, и он прибавлял: “полная”»[203].

На первый взгляд, свидетельство Суворина представляется невероятным. Однако оно находит сильнейшее подтверждение у самого Достоевского. «Свободы истинной, а не номинальной! К черту республику, если она деспотизм!»[204] – записывает он в 1874 году.

Свобода – главный критерий, который Достоевский прилагает к своему идеалу монархии. Причём свобода в смысле всеобъемлющем, почти глобальном, и уж во всяком случае намного превышающая те отдельные, специальные «свободы», которые может гарантировать «обычная» либеральная монархия.

Это одна из самых «фантастических» идей Достоевского. Речь у него идёт не о том, что есть, а о том, что должно быть, что подразумевается в «высшем смысле».

И Пушкин в «Стансах», и Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями», и Достоевский в своём «Дневнике писателя» создают, по сути дела, некий идеализированный образ монарха, имеющий мало общего с реальными представителями русского императорства.

Но, «передоверяя» самым косным историческим институтам свою радикальнейшую этическую программу, Достоевский тем самым ставит их дальнейшее существование в тесную зависимость от способности воплотить эту программу в жизнь.

Это не что иное, как ещё одна утопическая, обречённая на неудачу попытка «идейного опекунства» над властью – традиция, восходящая ещё к Пушкину и его кругу[205] и завершённая в Достоевском. Это последняя (в русской литературе) попытка такого рода.

Самодержавию даётся последний шанс.

Реальный ход русской истории сыграл злую шутку с подобными представлениями. К началу XX столетия российское самодержавие успело скомпрометировать себя буквально по всем линиям: в политическом, экономическом, военном и нравственном отношениях.

Но в семидесятые годы XIX столетия царизм ещё пользовался определённым моральным кредитом. Пропасть между ним и громадным большинством нации ещё не представлялась столь зияющей. Недавно проведённое освобождение «сверху» открывало, по мысли Достоевского, великую возможность безреволюционного выхода из исторического тупика.

Его «фантастическая идея» соединяет в себе вещи органически несовместимые: самодержавие выступает как орудие нравственного переворота. Переворот этот должен не только способствовать обретению гражданских прав, но и повести к максимальной духовной раскрепощённости[206]. Абсолютная монархия становится гарантом абсолютной свободы.

В сложившиеся и малоподвижные исторические формы вносится внеисторическое нравственное содержание. Революционное по своему типу мышление вдруг «замыкается» на полуазиатскую государственную формулу; безоглядный порыв в будущее захватывает «по пути» древние атрибуты ничем не ограниченного единодержавия; упором для решительного исторического прыжка служит именно то, что более всего этому прыжку препятствует.

Здесь можно, пожалуй, провести одну аналогию.

В мировой «теоретической практике» уже встречалось нечто подобное. Это тот случай, когда вольный полёт «выточенной как бритва» диалектики заземляется на узком и достаточно «вытоптанном» историческом пятачке. Это мощная игра гегелевского «абсолютного духа», находящего своё завершение в скучном идеале скучной прусской монархии (тут уместно вспомнить карамазовского чёрта, мечтающего «окончательно» воплотиться в какую-нибудь семипудовую купчиху).

Концепция Достоевского на первый взгляд – такой же исторический монстр, как и «государственная философия» Гегеля. Однако в отличие от гегелевских категорий эту систему ценностей вряд ли можно считать итогом тщательных рационалистических построений. Она строится на совсем иных основаниях.

В мире Достоевского происходит то, что можно было бы определить как «эстетизацию идеологии». Ни одно понятие не выступает у него в своём «чистом» идеологическом виде. Всё претерпевает некую художественную трансформацию, становится если не образом, то знаком, символом образа. Конечно, мы имеем дело с сильным и самобытным мыслителем; однако мыслитель этот мыслит прежде всего как художник.

В этой системе представлений такие понятия, как «народ», «свобода», «самодержавие» и т. п., выступают не в своём прямом (исторически определённом) значении, а обретают некий «дополнительный» художественный смысл.

На тургеневском обеде столкнулись два типа мирочувствования.

Тургенев, говоря об идеале, имел в виду конституцию, то есть формальный законодательный акт, дарующий образованному обществу известные политические права. Для Достоевского обретение политических привилегий только «образованным меньшинством» являлось бы посягновением на будущую свободу основного состава нации («серых зипунов»), которых «конституция» вовсе не принимает в расчёт как самостоятельную национальную силу. Он против конституции не потому, что она может ограничить самодержавие, а потому, что она «ограничивает» народ, выключая его из реальной исторической жизни.

«Конституция, – записывает он в последней тетради. – Да вы будете представлять интересы нашего общества, но уж совсем не народа. Закрепостите вы его опять! Пушек на него будете выпрашивать!»[207]

Пушки против народа – вот что означает для Достоевского победа буржуазного парламентаризма. Такое представительство не есть народное дело, это дело «белых жилетов», стоящих над народом и не имеющих с ним ничего общего.

«А что коль из белых жилетов выйдет лишь одна говорильня? – спрашивает он в последнем «Дневнике писателя». – …Мы, дескать, только одни и можем совет сказать, скажут они, а те, остальные (то есть вся-то земля), пусть и тем довольны будут, что мы, образуя их, будем их постепенно возносить до себя и «поучим народ его правам и обязанностям» (это они-то собираются поучать народ его правам и, главное, – обязанностям! Ах шалуны!)»[208].

В 1906 году, к двадцатипятилетней годовщине со дня смерти Достоевского, В. Ф. Пуцыкович опубликовал в одной берлинской газете свои воспоминания. По его словам, говоря о «нашем будущем национальном представительстве», Достоевский разумел «наши земские соборы или что-нибудь несколько обновлённое, то есть вроде зарождающейся теперь государственной думы»[209].

В 1906 году Виктору Феофиловичу Пуцыковичу было шестьдесят три года. Переживший свой век консервативный публицист (из второго эшелона русских охранителей), он тоже принимает посильное участие в дележе великого наследства.

Но «вольный пересказ» не совпадает с текстом.

Что же предлагает Достоевский? Может быть, сохранить status quo, отказаться от каких бы то ни было решений, то есть, изъясняясь слогом князя В. П. Мещерского, поставить точку к реформам или – что то же, – по крылатому выражению Константина Леонтьева, «подморозить Россию»? Или же действительно, как полагает Пуцыкович, созвать для уврачевания отечественных скорбей нечто вроде Первой Государственной думы?

То, что предлагает Достоевский, не имеет с этими проектами ничего общего.

Он пишет: «Вот и начали все кричать об увенчании здания, забыв, что и здания-то ещё никакого не выведено, что и венчать-то, стало быть, совсем нечего… если уж и начать его (увенчание. – И.В.), гораздо пригоднее начать прямо снизу, с армяка и лаптя, а не с белого жилета»[210].

Говоря об «увенчании здания» (этот эвфемизм заменял обычно неудобопроизносимое слово «конституция»), Достоевский повторяет именно ту формулу, которую согласно некоторым мемуарным источникам употребил в своей речи Тургенев.

Его собственные предложения простираются гораздо дальше. Участникам тургеневского обеда не приходило в голову подвергать сомнению само здание, то есть всю систему русской государственности. Достоевский же поступает именно так.

Он верен себе: отстаивающая консервативные начала русской жизни, его программа радикальна по своей нравственной сути. Она предполагает национальное строение, основанное на прямом и непосредственном народоправстве – как первом шаге к осуществлению безгосударственного идеала («церкви»).

«…Есть одно магическое словцо, – говорит автор «Дневника писателя», – именно: “Оказать доверие”. Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду»[211].

Народ – альфа и омега всей историософии Достоевского. «У нас либеральнее (чем завершение здания), – отмечает он в подготовительных записях к последнему «Дневнику». – У нас прежде всего народ спросить и только народ»[212].

Здесь за скобками оказывается не одна либеральная интеллигенция: за скобками остаются всё дворянство, чиновничество, центральная и местная бюрократия и, наконец, духовенство. Иными словами, в совете «всей земли» не участвует ни один из «надстроечных» элементов государства.

Русский царь, немыслимый без «обставляющих» его и исполняющих его волю государственных институтов, остаётся с народом лицом к лицу.

Но в этом случае так ли необходим он сам?

Для Достоевского подобный вопрос прозвучал бы кощунственно. Но если исходить из его собственных представлений, то в этой системе одно звено «невольно» оказывается лишним: как раз то, которое, по мысли автора «Дневника писателя», скрепляет всё.

Это «звено» – носитель верховной государственной власти. То есть именно тот, на кого Достоевский делает ставку, пожалуй, не меньшую, чем на народ. Царь – «отец», народ – «дети», и если так, то только царь, и никто другой, способен оградить интересы народа и его свободу от посягательств сил, народу чуждых и враждебных: от притязаний аристократии, всесилия бюрократии и корыстолюбия буржуазии.

Русский абсолютизм становится гарантом русского народоправства: царь выступает в союзе с народом – против его исконных врагов.

Но «очищенный», изъятый из своей собственной социальной стихии самодержавный монарх (лишённый к тому же «привычных» рычагов управления) превращается в миф, абстракцию, нонсенс.

Излишне было бы говорить об идеализации Достоевским исторической природы самодержавия: это очевидно. Но столь же очевидно, что отчаянная попытка привить формы самой крайней, «сверхгосударственной» демократии к многовековой практике российского абсолютизма не могла не вызвать у автора этой идеи сильнейшие нравственные затруднения.

«Я, как и Пушкин, слуга царю, потому что дети его, народ его не погнушаются слугой царёвым, – заносится в последнюю тетрадь и добавляется: – ещё больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит»[213]. «Что-то очень уж долго не верит» – эта сердитая, нетерпеливая, не предназначенная для «чужих» обмолвка выдаёт не только авторский темперамент, но и некоторое авторское разочарование в стратегии «верхов».

«Ещё больше буду слуга ему, когда он действительно поверит…» Служение предполагается не безоговорочное, но на известных условиях. А если не поверит? Достоевский старается об этом не думать – в данном вопросе он как бы заставляет себя стать на народную (исключительно) точку зрения: «Он (народ. – И.В.) не понимает, как монарх может его бояться, а поэтому не дать ему всей возможной гражданской свободы»[214].

Этого не желает понимать и сам Достоевский. Он как бы вменяет себе «массовый» (по его мнению) взгляд на носителя верховной власти и прилагает поистине титанические усилия, чтобы интегрировать, «вписать» абсолютного монарха в свою историческую утопию[215].

Но, повторяем, – это звено оказывается лишним.

Ибо если следовать внутренней логике того самого миропорядка, о котором печётся Достоевский, то в нём не остаётся места для русского самодержца. У общества, в котором на деле осуществлена полная духовная солидарность, нет необходимости в отделённом от него самого и вознесённом над ним носителе религиозного или национального духа.

Более того: если бы когда-нибудь российское самодержавие вздумало провести в жизнь ту этико-историческую программу, которую «передоверяет» ему Достоевский, это повело бы к его немедленному самоуничтожению. Историческая государственность была бы взорвана изнутри «внеисторическим» нравственным идеалом.

«Скажите теперь, какой ваш идеал?» – вопрошал он Тургенева, и «Вестник Европы» не без остроумия комментировал, что это – «пародия на великую историческую сцену: «рцы убо нам, достойно ли есть дати кинсон кесареви или ни» (то есть «скажи нам, можно ли или нет давать подать кесарю». – И.В.) – с присоединением к фарисейству мимики Пилата, задавшего вопрос и не дождавшегося ответа»[216].

Но справедливо ли обвинять Достоевского в своего рода идейном провокаторстве, если его вопрос носил заведомо риторический характер и был обращён не только к Тургеневу, а ко всей либеральной партии, причём без всякой надежды на убедительный ответ?

Да и что мог ответить Достоевскому Тургенев, если бы даже и захотел? Он лишь развёл руками: этот молчаливый жест означал, что они говорят на разных языках.

«Хорош Достоевский! – восклицал Анненков в письме к Стасюлевичу, – не распознал у Тургенева идеалов и пожелал на обеде его выставить его пунцовым драконом, каковые китайцы пишут на своих знамёнах… А между тем люди эти (Достоевский и Салтыков. – И.В.) не Авсеенки и Маркевичи и, несомненно, высокие таланты и честные деятели»[217].

Достоевский упомянут рядом с Салтыковым: за обоими признается «честность», хотя оба не любят Тургенева (это Анненкову перенести трудно!). Автор письма не задумывается над тем, что и у Салтыкова и у Достоевского – при всей разности политических убеждений – могут существовать какие-то сходные мотивы в их неприязни к автору «Дыма».

И всё-таки: почему Достоевский задал свой вопрос, почему он решился на этот бестактный выпад, который – а он не мог этого не предвидеть – неминуемо должен был повлечь публичный скандал и поставить вопрошавшего в положение двусмысленное и неловкое? Почему он всё-таки сорвался?

Позволим высказать предположение, что этот рискованный шаг был прежде всего неожидан для самого Достоевского. Его вопрос – не рассчитанный и заранее взвешенный тактический ход, не тщательно спланированная (как, скажем, речь того же Тургенева) общественная акция, а – чистая импровизация, импульсивный порыв, эмоциональная реакция на происходящее.

Если бы Достоевский промолчал, он не был бы Достоевским.

«Общее чувство негодования… было так сильно, – вспоминает Венгеров, – что он должен был оправдываться и говорить: “Я ведь Тургенева очень ценю, я даже явился на обед во фраке…”»[218]

В этих наивных и, думается, искренних оправданиях («ценю» ещё не значит «люблю»!) – тоже весь Достоевский. Он всё-таки явился на чествование своего давнего врага, он, по-видимому, хотел быть сдержанным и «политичным», он даже постарался подчеркнуть своё отношение к виновнику торжества «формой одежды». Он честно пытался соблюсти все правила дипломатического (обеденного) этикета, но – «нет жеста», как не было его в молодости. И – сорвался: фрак не помог.

Конечно, идейные причины сыграли в этом эпизоде первенствующую роль. Но был здесь и своеобразный катализатор, ускоривший развязку: личное недоброжелательство (которое в конечном счёте тоже имело общественную подоплёку).

В том самом письме 1867 года, где излагается история размолвки с Тургеневым, Достоевский замечает: «Не люблю тоже его аристократически-фарсёрское объятие, с которым он лезет целоваться, но подставляет Вам свою щёку. Генеральство ужасное…»[219]

Вскоре после 13 марта 1879 года Л. Оболенский (тот самый, который на обеде приветствовал виновника торжества стихами) посетил Тургенева. Он так передаёт свои впечатления: «Барин, чистокровный русский старый барин… Мне не понравилась даже его наружность, в которой нельзя было уловить никакого выражения, кроме вежливости, любезности и только. Что он чувствовал, что он думал, это оставалось тайной. Его вопросы о литературе, о новых её течениях были как-то мимолётны, в них не чувствовалось живого, глубокого интереса к русской жизни, как будто он был или совершенно равнодушен к этой жизни или уверен, что её знает вполне…»[220]

Подобный тип поведения диаметрально противоположен поведенческим принципам Достоевского, не знающего усреднённо-вежливой, условно-безличной манеры общения.

Достоевский, как уже говорилось, не любил Тургенева.

Здесь не место останавливаться на «истории одной вражды», которая едва ли не началась в 1845 году пламенной дружбой. Затронем только один момент.

Достоевский не может принять Тургенева, помимо прочего, ещё и потому, что остро ощущает двойственность его общественного положения. Он записывает в 1875 году – «для себя»: «Вы продали имение и выбрались за границу, тотчас же как вообразили, что что-то страшное будет.» “Записки охотника” и крепостное право, а вилла в Баден-Бадене на чьи деньги, как не на крепостные выстроена?»[221]

Запись злая и во многом несправедливая. Но в ней зафиксировано одно из главных обвинений – не столько даже в адрес самого Тургенева, сколько – людей его социального круга, обвинение, которое будет неоднократно повторено Достоевским в его публицистике и переписке.

Этот упрёк обращён ко всему русскому дворянству: отъезд на крестьянские деньги за границу (обычное явление после 1861 года) под угрозой, «что что-то страшное будет», – этот отъезд равносилен эмиграции внутренней, духовной. Разрыв между либеральной (в значительной части помещичьей) интеллигенцией и народом тем более трагичен, что одна из сторон, по мнению Достоевского, склонна рассматривать другую лишь в качестве объекта для своих небескорыстных экспериментов.

Впрочем, он полагает, что этот грех лежит на всей интеллигенции в целом.

В черновых записях к седьмой книге «Братьев Карамазовых» слегка обозначен один мотив, который внешне никак не сказался в окончательном тексте. Автор набрасывает краткий и на первый взгляд не вполне понятный диалог.

«– Да народ не захочет.

Сем<инарист>: Устранить народ».