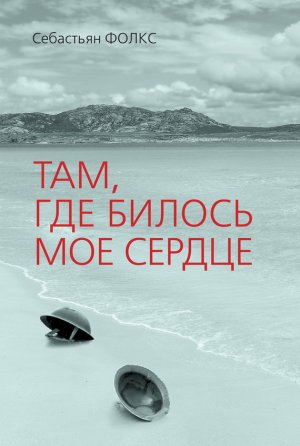

Там, где билось мое сердце Фолкс Себастьян

Читать бесплатно другие книги:

Авторы этой книги Д. Рокфеллер, Г. Ротшильд, Г. Киссинджер, З. Бжезинский, Дж. Сорос – самые влиятел...

Три тысячи лет назад люди сумели объединиться и с помощью магического меченого оружия разгромили дем...

Галилео Галилей заметил, что Вселенная – это книга, написанная на языке математики. Макс Тегмарк пол...

Книга «Дневник благодарности» — это полноценная 21-дневная программа тренинга внутреннего преображен...

В данном сборнике собраны все стихи, начиная с 2016 года. Включаются последние стихи Метастаза, Дека...

Стихотворения написаны в 2017 году. Небо, облака, звезды. Вселенная. Мистика. Вода, океаны, реки, ко...