Триумф красной герани. Книга о Будапеште Чайковская Анна

Читать бесплатно другие книги:

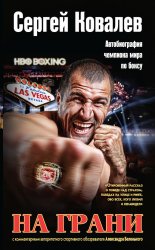

Сергей Ковалев – чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по трем из четырех основных версий, су...

Это история о том как уехать к океану и остаться с ним. Простая мечта — «жить у большой воды», превр...

Исландия, начало XIX века. Молодая женщина Агнес Магнусдоттир приговорена к смертной казни за убийст...

Книги Ричарда Баха открывают нам удивительную информацию о тайных законах мироздания. Пронизанные лю...

Дайджест по книгам и журналам КЦ «Русский менеджмент». Посвящен ожидаемым изменениям в России в сфер...