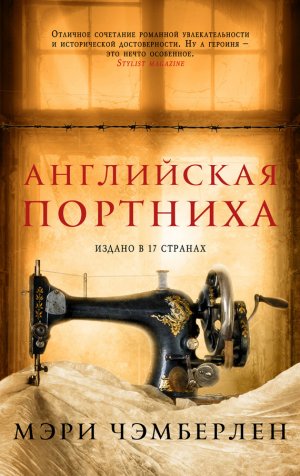

Английская портниха Чэмберлен Мэри

Читать бесплатно другие книги:

Преступность не знает границ, не делает различий между богатыми и бедными, членами семьи или знакомы...

Мало что можно сказать об авторе, не читая его произведений. Изучая стихи, не стоит искать в них био...

Если женщине сказали, чтобы она не совала нос в какое-то дело, она его обязательно туда засунет. Тол...

Книга повествует о судьбах 13 племянниц русских царей в период с начала XVIII века до середины ХХ-го...

Миямото Мусаси и Такуан Сохо – два великих наставника, под влиянием которых формировались поколения ...

Новый военно-фантастический боевик от автора бестселлеров «Самый младший лейтенант», «Самый старший ...