Ахматова и Раневская. Загадочная дружба Брем Вера

© Брем В., 2016

© ООО «Издательство «Яуза», 2016

© ООО «Издательство «Э», 2016

* * *

«Как хорошо отнестись к человеку человечески сердечно».

Из письма Максима Горького А. М. Калюжному (25.10.1925)

Предисловие

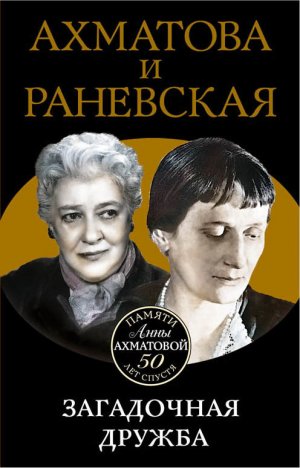

Анна Ахматова и Фаина Раневская…

Две знаменитости. Две незаурядные личности. Две выдающиеся женщины. Два символа своей эпохи – Поэтесса и Актриса. Две совершенно непохожие друг на друга женщины. Разные характеры, разное происхождение, разные города, разные призвания, разные жизненные обстоятельства… На первый взгляд, сложно даже представить, что между ними могло бы быть что-то общее, не говоря уже о дружбе, причем дружбе настоящей, искренней.

Что может быть общего у Снежной королевы и «Королевы Марго» из «Легкой жизни»?[1]

Что может быть общего у величественно-чопорной поэтессы, производившей на окружающих впечатление поистине неземного существа, и актрисы, вжившейся в амплуа разбитной свойской тетки, которая своего не упустит, за словом в карман не полезет, а если уж и припечатает, то наповал? О чем им разговаривать друг с другом? Что обсуждать? Чем делиться?

И Ахматова, и Раневская довольно трудно сходились с людьми (да-да, и Раневская, несмотря на всю ее коммуникабельность, тоже), допускали в свой «ближний круг» далеко не каждого. Характеры у обеих были сложными, непростыми, можно даже сказать – тяжелыми. Они были не из тех, кто легко прощает обиду или предательство, они любили говорить правду в глаза и называть вещи своими именами. Они ни под кого никогда не подлаживались и не подстраивались, никогда не поступались своими принципами.

Две разные женщины, разные взгляды, разные принципы… Тут бы слово за слово и рассориться, да не рассорились… Скажу больше – дружили всю жизнь, и у каждой из них таких вот давних друзей было немного, по пальцам, как говорится, можно пересчитать. Загадка? Загадка.

Слова Пушкина «Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой» можно в полной мере отнести к Анне Ахматовой и Фаине Раневской. Но, тем не менее, они сошлись, сдружились и никогда не были скучны друг другу своей «взаимной разнотой». Напротив, можно сказать, что они души друг в друге не чаяли.

Дружба Ахматовой и Раневской выдержала самое суровое испытание – испытание временем. Им выпало жить в очень непростое время. Оценивать ту эпоху можно по-разному, но все, без исключения, вне зависимости от мнений и точек зрения, сойдутся на том, что она была трудной, временами – суровой. Много испытаний, много потрясений…

«В сущности, никто не знает, в какую эпоху он живет. Так и мы не знали в начале 10-х годов, что жили накануне первой европейской войны и Октябрьской революции. Увы!» – писала Ахматова[2]. То было время, когда жернова истории мололи не переставая, безжалостно перемалывая чувства и судьбы. «Двое несчастных, находящихся в дружбе, подобны двум слабым деревцам, которые, одно на другое опершись, легче могут противиться бурям и всяким неистовым ветрам», – писал Козьма Прутков. Никто не возьмется оспаривать это утверждение – сообща действительно легче выживать. Невзгоды сплачивают людей. Но не в одних невзгодах дело и не в трудных временах. Дружбу Анны Ахматовой и Фаины Раневской нельзя сводить к обычной взаимовыручке, взаимопомощи, как это делали некоторые завистники из числа современников. То был одухотворенный союз двух творческих людей, дружба, которую по праву можно назвать задушевной, искренней, светлой, дружба из разряда тех отношений, которые обогащают жизнь.

Они были такими разными…

И все-таки они дружили…

Почему?

Ответ наподобие «потому что умели дружить» не годится, потому что он ничего не объясняет. Чтобы понять причины, мотивы и саму возможность этой замечательной дружбы, надо обратиться к истокам, начать ab ovo[3], со дня появления на свет наших героинь.

Слово «героиня» подходит к Анне Ахматовой и Фаине Раневской как нельзя лучше. Обе они действительно были героинями. Сильными духом, храбрыми женщинами.

Глава 1. Анна

«Мое детство так же уникально и великолепно, как детство всех детей в мире…»[4]

О детстве своем Анна Ахматова вспоминать не любила. Ей никогда не хотелось, подобно Набокову, «в размер простых стихов то время заключить», да и просто делиться воспоминаниями тоже не хотелось. Только на закате жизни напишет она немного о детстве, но это написанное, то ли из-за прошедших лет, то ли из-за нежелания вспоминать большее, окажется… чересчур поэтичным, что ли.

Немного сухих фактов о себе, действительно «коротко о себе», в самом деле коротко, а затем вот эти обстоятельные строки: «Запахи Павловского вокзала. Обречена помнить их всю жизнь, как слепоглухонемая. Первый – дым от допотопного паровозика, который меня привез, – Тярлево, парк, salon de musigue (который называли «соленый мужик»), второй – натертый паркет, потом что-то пахнуло из парикмахерской, третий – земляника в вокзальном магазине (павловская!), четвертый – резеда и розы (прохлада в духоте) свежих мокрых бутоньерок, которые продаются в цветочном киоске (налево), потом сигары и жирная пища из ресторана. А еще призрак Настасьи Филипповны. Царское – всегда будни, потому что дома, Павловск – всегда праздник, потому что надо куда-то ехать, потому что далеко от дома. И Розовый павильон…»[5] И сразу же следом грустное: «Людям моего поколения не грозит печальное возвращение – нам возвращаться некуда… Иногда мне кажется, что можно взять машину и поехать в дни открытия Павловского Вокзала (когда так пустынно и душисто в парках) на те места, где тень безутешная ищет меня, но потом я начинаю понимать, что это невозможно, что не надо врываться (да еще в бензинной жестянке) в хоромы памяти, что я ничего не увижу и только сотру этим то, что так ясно вижу сейчас»[6].

Ахматова подробно описывала дом своего детства. Сколько лет было этому дому, кому он принадлежал, где стоял, какие деревья росли перед ним и что в нем было раньше. «Дом деревянный, темно-зеленый, с неполным вторым этажом (вроде мезонина). В полуподвале мелочная лавочка с резким звонком в двери и незабываемым запахом этого рода заведений. С другой стороны (на Безымянном), тоже в полуподвале, мастерская сапожника, на вывеске – сапог и надпись: «Сапожник Б. Неволин». Летом в низком открытом окне был виден сам сапожник…»[7]

Ахматова вспомнила не только сапожника и «зловещую сапожную вонь», доносившуюся из его окна, но и жившего где-то рядом гусарского офицера, у которого был красный «дикого вида» автомобиль, то и дело ломавшийся. А вот о себе самой рассказывала очень скупо. Родилась тогда-то, жила там-то, получила прозвище «дикая девочка», потому что любила ходить босиком и без шляпы, купаться во время шторма и загорать до того, что кожа сходила. Вспомнит, что первое стихотворение написала в одиннадцать лет…

Немного. Немного и не очень-то глубоко. Не сравнить с целыми томами, которые посвящали прекрасной поре детства другие писатели. И насколько прекрасной была та пора? Впрочем, нелюбовь к воспоминаниям говорит сама за себя. Чаще всего хорошее хочется вспоминать обстоятельно, вспоминать взахлеб, часто и помногу, а не очень хорошее как-то и вспоминать не тянет. Совсем. «В молодости и в зрелых годах человек очень редко вспоминает свое детство, – писала Ахматова. – Он активный участник жизни, и ему не до того. И кажется, всегда так будет. Но где-то около пятидесяти лет все начало жизни возвращается к нему». Рискну предположить, что Анна Андреевна немного лукавила, когда писала эти строки. Не только во времени дело. Но и в обстоятельствах…

«Я давно уже подозревала, по многим признакам, – да и по ее ленинградским рассказам – что детство у Ахматовой было страшноватое, пустынное, заброшенное, – писала Лидия Чуковская, – нечто вроде Фонтанного Дома, только на какой-то другой манер. А почему – не решаюсь спросить. Если бы не это, откуда взялось бы в ней чувство беспомощности при таком твердом сознании своего превосходства и своей великой миссии? Раны детства неизлечимы, и они – были»[8].

Начиналось все хорошо – умница и красавец отец, красавица мать, большая семья. Андрей Антонович Горенко, отец Анны, сумел из провинциального Николаева, где он преподавал в морских юнкерских классах, перебраться в Петербург, да еще на должность преподавателя пароходной механики в Морском кадетском корпусе. По нынешним временам это все равно что сменить преподавание в какой-то отдаленной школе на преподавание в МГУ. И это был не предел, а только начало, потому что карьера двигалась дальше. Горенко стал инспектором классов кадетского корпуса, т. е. заместителем директора, если выражаться современным языком. «Инспектор классов есть ближайший помощник директора по учебной части и непосредственный начальник всех чинов, служащих в корпусе по этой части; ему же подчиняются, во время классных занятий, дежурные по ротам офицеры-воспитатели»[9].

До поры до времени никто не обращал внимания на то, что обе родные сестры Андрея Антоновича были народоволками[10]. Обратили после того, как среди знакомых Андрея Горенко обнаружились неблагонадежные, в результате и сам он был признан политически неблагонадежным. Политически неблагонадежный субъект не мог занимать государственные должности вообще, но для Горенко, из уважения к его знаниям, сделали исключение – отправили офицером на Черноморский флот. А, может быть, прегрешения его были незначительными и более строгих кар не заслуживали. Горенко прослужит какое-то время, затем выйдет в отставку, станет членом Государственного совета по управлению торговым мореходством, дослужится до статского советника[11], снова переедет в Петербург… Нельзя утверждать, что именно опала пробудила в Андрее Антоновиче чрезмерную склонность к маленьким радостям жизни, но она определенно наложила отпечаток на его характер, на образ жизни. Женщины, театры, рестораны… Андрей Антонович легко тратил деньги, и в результате от довольно крупного приданого матери Анны (восемьдесят тысяч по тем временам были суммой значительной) очень скоро ничего не осталось.

Мать Анны, Инна Эразмовна Стогова, происходила из богатой помещичьей семьи, но происхождение и строгое воспитание не помешало ей в молодости считаться революционеркой. Впрочем, только считаться, ничего серьезного. Для Инны Эразмовны брак с Андреем Горенко был не первым, «прежний муж» (выражение Анны Ахматовой) покончил жизнь самоубийством по причинам, которые не афишировались.

В начале сороковых Ахматова напишет о матери:

- «И женщина с прозрачными глазами

- (Такой глубокой синевы, что море

- Нельзя не вспомнить, поглядевши в них),

- С редчайшим именем и белой ручкой,

- И добротой, которую в наследство

- Я от нее как будто получила, —

- Ненужный дар моей жестокой жизни…»[12]

Инна Эразмовна, «женщина с прозрачными глазами», была красивой и непрактичной. Домом и детьми она совершенно не занималась. «Подчеркнуто простая обстановка дома – следствие полного равнодушия отца и народовольческих традиций матери, которая всю жизнь одевалась как старая революционерка», – напишет много позже Ахматова[13].

Большая семья начала таять – когда Анна была еще ребенком. Умерла от чахотки сестра Рика, годом позже отец оставил их ради другой женщины, своей давней любовницы, через девять лет после Рики умерла другая сестра – старшая, Инна… Вскоре после революции умрут брат Андрей и сестра Ия. Андрей отравится после смерти своей маленькой дочери, а Ию заберет семейная болезнь – туберкулез. Другой брат, Виктор, в тридцатом сумеет убежать в Америку и объявится только через тридцать лет…

Вот еще один примечательный факт, попутно объясняющий появление псевдонима. Когда Анна, еще в бытность свою гимназисткой, подписала своей фамилией Горенко стихи, опубликованные в одном из петербургских журналов, ее отцу это почему-то не понравилось. Он нашел в поэтических опытах дочери какой-то ущерб своему имени, вспылил и потребовал от Анны взять псевдоним. (Нет бы порадоваться и попросить экземпляр с автографом на память! Если бы не Анна, то кто бы сейчас помнил о статском советнике Андрее Антоновиче Горенко? Статских советников в Российской империи считали тысячами, а Анна Ахматова одна!). «Благодаря» отцу, то есть с его подачи, Анна Горенко стала Ахматовой. Очень скоро настоящая фамилия поэтессы если и не забылась, то, во всяком случае, отошла на второй план.

А была ли вообще семья как таковая? Как некая общность людей, объединенных не только общим происхождением, но и общими интересами? Наверное, нет. Каждый жил сам по себе, в том числе и Анна. Для развития поэтического дара одиночество, наверное, ценно, потому что оно побуждает к раздумьям и предоставляет много времени для них, но вот на характере недостаток родительской любви и родительского внимания, детская неприкаянность, ощущение своей ненужности сказываются далеко не самым лучшим образом. Уж не этот ли недостаток пыталась восполнить Анна на протяжении всей своей жизни? Уж не в детских ли обидах берет начало та потребность в любви, которая пронизывает не только жизнь Ахматовой-женщины, но и творчество Ахматовой-поэтессы? Не исключено, ведь впечатления детства (научное и заезженное слово «комплексы» употреблять не хочется) во многом определяют всю дальнейшую жизнь.

«Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле»[14], – воскликнет двадцатишестилетняя Анна и тут же добавит: «Но иным открывается тайна, и почиет на них тишина… Я на это наткнулась случайно и с тех пор все как будто больна»[15].

Когда именно наткнулась, она предусмотрительно не уточнит. Впрочем, даты, наверное, и не важны. важно другое, например то, что «я на это наткнулась случайно». И что не просто больна, а «все как будто больна» тоже важно. Слова «как будто» вставлены не для попадания в размер. Ахматова из тех поэтов, у которых лишних слов не бывает, не может быть. Не тот класс, не та категория. «Как будто» объясняет многое. В 1925 году, разговаривая с Павлом Лукницким, биографом и другом, Ахматова скажет «с мукой в голосе»: «И путешествия, и литература, и война, и подъем, и слава – всё, всё, всё, решительно всё – только не любовь… Как проклятье! …И потом эта, одна-единственная – как огнем сожгла всё, и опять ничего, ничего…»[16]

«Эта, одна-единственная» любовь, которая «как огнем сожгла всё» – неразгаданная загадка. То ли Ахматова не пожелала назвать имени, то ли Лукницкий (напомню, что он был не только биографом, но и другом) не пожелал его привести. Теперь уже спросить не у кого, остается только гадать.

Не исключено, что «одной-единственной» стала первая любовь, чувство к Владимиру Голенищеву-Кутузову, студенту факультета восточных языков Петербургского университета. Голенищев-Кутузов дружил с Сергеем фон Штейном, мужем Инны Горенко, Анниной сестры. Скорее всего, Сергей и познакомил с ним Анну. Во всяком случае, она весьма откровенно делилась с фон Штейном своими чувствами по отношению к Владимиру. «Я до сих пор люблю В. Г. -К., – писала она фон Штейну вскоре после смерти Инны. – И в жизни нет ничего, кроме этого чувства… Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку… я знала его, любила и так безумно боялась: элегантный и такой равнодушно-холодный… Отвечайте же скорее о Кутузове. Он для меня – в с ё».

Или тем, одним-единственным, был Борис васильевич Анреп, художник и литератор, эмигрировавший в Англию? Ему Ахматова посвятила более тридцати стихотворений, среди которых был даже акростих, увековечивший имя любимого.

- «Бывало, я с утра молчу

- О том, что сон мне пел.

- Румяной розе и лучу,

- И мне – один удел.

- С покатых гор ползут снега,

- А я белей, чем снег,

- Но сладко снятся берега

- Разливных мутных рек.

- Еловой рощи свежий шум

- Покойнее рассветных дум»[17].

Или все же единственно любимым был поэт и литературный критик Николай Недоброво, старый знакомый, к которому вдруг вспыхнула любовь? Недоброво «аристократ до мозга костей», «человек чуткий и нежный». Недоброво, кстати говоря, и познакомил Анну с Борисом Анрепом. «Н. В. Недоброво знал только первые мои две книжки и понял меня насквозь, ответил всем моим критикам, до Жданова[18] включительно. Его статья, напечатанная в одной из книжек «Русской мысли» за 1915 г., лучшее, что обо мне было написано», – скажет Анна Андреевна Никите Струве[19] в 1965 году, когда самого Недоброво уже не будет в живых.

Но явно «одним-единственным» не был первый муж, Николай Гумилев, которого Ахматова никогда, кажется, и не любила.

Любила бы, так не написала этого стихотворения, прозрачнейшего намека, облеченного в рифму:

- «Есть в близости людей заветная черта,

- Ее не перейти влюбленности и страсти, —

- Пусть в жуткой тишине сливаются уста

- И сердце рвется от любви на части.

- И дружба здесь бессильна, и года

- Высокого и огненного счастья,

- Когда душа свободна и чужда

- Медлительной истоме сладострастья.

- Стремящиеся к ней безумны, а ее

- Достигшие – поражены тоскою…

- Теперь ты понял, отчего мое

- Не бьется сердце под твоей рукою»[20].

Любила бы, так не написала бы фон Штейну: «Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года, и я верю, что моя судьба быть его женой». «Я верю, что моя судьба быть его женой» – это не любовь, а что-то другое. Гумилева Ахматова уважала как поэта и человека, но любви, этого возвышенного светлого чувства, с ее стороны не было. Несмотря на наличие общего ребенка, единственного ребенка Ахматовой, несмотря на пылкую любовь Гумилева, которой, казалось, могло хватить на обоих, несмотря на то что после долгих колебаний предложение Гумилева все же было принято…

- «Я знаю женщину: молчанье,

- Усталость горькая от слов,

- Живет в таинственном мерцаньи

- Ее расширенных зрачков.

- Неслышный и неторопливый,

- Так странно плавен шаг ее,

- Назвать ее нельзя красивой,

- Но в ней все счастие мое»[21].

Редко когда можно восхвалить женщину с оговоркой «назвать ее нельзя красивой», но Гумилеву удалось сделать это. Вне всякого сомнения, он любил Анну, но… Но и других женщин дарил своим вниманием, и, что самое ужасное, Анна это знала. В ее творчестве времен первого замужества об этом сказано прямо:

- «Жгу до зари на окошке свечу

- И ни о ком не тоскую,

- Но не хочу, не хочу, не хочу,

- Знать, как целуют другую»[22].

Или вот еще, написанное тремя годами позже:

- «Мне не надо счастья малого,

- Мужа к милой провожу

- И, довольного, усталого,

- Спать ребенка уложу»[23].

Объективности ради, надо признать, что образ жизни Анны был далек от затворнического. Она давала волю порывам своей страсти, жадно торопилась жить, восполняла, как могла, любовь, недополученную как в детстве, так и в браке. Молодость брала свое, жизнь брала свое, любовь брала свое…

Разрыв с Гумилевым был едва ли не предопределен с самого начала. Возможно, Анна надеялась, что время сгладит противоречия, превратит дружбу и уважение в любовь. Гумилев всегда был и оставался для нее другом, и в жизни, и в поэзии. Словом «друг» в своих стихотворениях Анна, предпочитавшая в творчестве обходиться без имен, называет Гумилева.

- «И когда друг друга проклинали

- В страсти, раскаленной добела,

- Оба мы еще не понимали,

- Как земля для двух людей мала,

- И, что память яростная мучит,

- Пытка сильных – огненный недуг! —

- И в ночи бездонной сердце учит

- Спрашивать: о, где ушедший друг?»[24]

О, где ушедший друг? Гумилев ушел дважды – сначала ушел из жизни Анны, затем ушел совсем.

К браку и всему, что с ним связано – условиям, условностям, традициям и ограничениям, Ахматова всегда относилась спокойно. Подчас – спокойно до пренебрежения, поскольку условностям с раннего детства привыкла не придавать значения. Брак мог стать для нее ценным опытом, пробой себя в новом статусе или же чем-то вроде наказания самой себя, покаяния, заведомого подчинения чужой воле, как это случилось со вторым мужем Вольдемаром Шилейко, «моим солнцем»[25], тоже поэтом, востоковедом и деспотом. «Я ушла от Гумилевых, ничего с собой не взяв, – вспоминала Ахматова. – Владимир Казимирович был болен. Он безо всего мог обходиться, но только не без чая и не без курева. Еду мы варили редко – нечего было и не в чем. За каждой кастрюлькой надо было обращаться к соседям: у меня ни вилки, ни ложки, ни кастрюли»[26].

Это Шилейко придумал ей прозвище Акума, означавшее в переводе с японского «злой дух». Прозвище прижилось настолько, что перешло в семью следующего мужа Ахматовой, Николая Пунина. Что могло привлечь в Шилейко Анну настолько, чтобы она отбила его у другой женщины, до сих пор никто понять не может. «О браке с Шилейкой она говорила как о мрачном недоразумении, – вспоминал поэт и переводчик Анатолий Найман, – однако без тени злопамятности, скорее весело и с признательностью к бывшему мужу, тоном, нисколько не похожим на гнев и отчаяние стихов, ему адресованных: «Это все Коля и Лозинский[27]: «Египтянин! египтянин!..» – в два голоса. Ну, я и согласилась»[28]. С одной стороны, Шилейко хорошо относился к маленькому Леве, с другой – был человеком с не очень-то здоровой психикой. Он запирал Анну на ключ, она ухитрялась открыть замок и убегала… Когда же Шилейко отправили в больницу, у Анны случилась «реставрация» романа с композитором-футуристом Артуром Лурье, бывшим одно время начальником музыкального отдела Наркомата просвещения. Тем самым Лурье, про которого она напишет: «Он хороший, Артур. Только бабник страшный»[29].

Мужчин в жизни Ахматовой было много, причем каких мужчин – умных, талантливых, красивых! Молва приписывала ей и те романы, которых на самом деле не было, как, например, роман с Блоком[30]. Казалось бы, любой из этих мужчин мог стать тем единственным, с которым захочется прожить всю жизнь, да все как-то не складывалось надолго. Мужчин было действительно много, здесь нет нужды приводить всех, потому что эта книга не о мужчинах Анны Ахматовой, а совсем о другом – о ее дружбе с Фаиной Раневской. Но понимание этой дружбы невозможно без знания жизни Ахматовой и Раневской, знания основных событий, вех, личностей, оказавших влияние на формирование характеров этих выдающихся женщин.

Дольше всех рядом с Ахматовой был историк-искусствовед Николай Пунин, незаурядный человек (с заурядными Ахматова не дружила), с которым она познакомилась в 1913 году. Любовь пришла много позже, в первой половине двадцатых годов, с 1925 года по 1938-й они жили вместе, а когда разошлись, то продолжали жить под одной крышей и поддерживали некую видимость дружеских отношений. Несмотря на эту «дружбу», Ахматова назовет брак с Пуниным очередным своим матримониальным несчастьем, а Пунин, остыв и многое обдумав, в 1944 году напишет в дневнике: «Ан, честно говоря, никогда не любила. Все какие-то штучки: разлуки, грусти, тоски. Обиды, зловредство, изредка демонизм. Она даже не подозревает, что такое любовь. Из всех ее стихов самое сильное: «Я пью за разоренный дом…» В нем есть касание к страданию…»[31]

«Я пью за разоренный дом» – это «Последний тост», написанный в 1934 году. Стихотворение сильное, глубокое, пронзительное, трагичное по сути, не стихотворение, а крик исстрадавшейся души, но вряд ли его можно счесть самым сильным стихотворением Ахматовой.

- «Я пью за разоренный дом,

- За злую жизнь мою,

- За одиночество вдвоем,

- И за тебя я пью, —

- За ложь меня предавших губ,

- За мертвый холод глаз,

- За то, что мир жесток и груб,

- За то, что Бог не спас»[32].

Свое сорокалетие, серьезный жизненный рубеж, значимую веху, Анна Ахматова встречала, можно сказать, в одиночестве. Несмотря на то, что вокруг нее было много людей. Знакомые, близкие и не очень, бывший муж Николай Пунин (Гумилева в 1921-м расстреляли по обвинению в контрреволюционном заговоре, а Шилейко умер в 1930-м от туберкулеза), новый поклонник – ученый-патологоанатом Владимир Гаршин, племянник писателя Всеволода Гаршина[33], несколько, совсем немного друзей, настоящих друзей, таких, например, как Томашевские…[34] Особняком стоял Борис Пастернак, «награжденный каким-то вечным детством»[35], приязненные отношения с которым отравляла взаимная неприязнь между его женой Зинаидой Николаевной и Ахматовой. К тому же Пастернак в то время «шел в гору», пользовался определенной благосклонностью властей… Единственный сын Ахматовой, отношения с которым оставляли желать лучшего, находился в заключении… Стихотворение, всего одно-единственное стихотворение, написанное в 1940 году, передает не только атмосферу того времени, но и душевное состояние Ахматовой.

- «Узнала я, как опадают лица,

- Как из-под век выглядывает страх,

- Как клинописи жесткие страницы

- Страдание выводит на щеках,

- Как локоны из пепельных и черных

- Серебряными делаются вдруг,

- Улыбка вянет на губах покорных,

- И в сухоньком смешке дрожит испуг…»[36]

Поэтесса Ида Наппельбаум сказала однажды Лукницкому об Ахматовой: «Не знаю, как в общении с мужчинами, а в общении с женщинами – она тяжелый человек»[37], и добавила нечто о тщеславии Ахматовой, но что именно, Лукницкий не написал. Ида Наппельбаум посещала занятия в поэтической студии «Звучащая раковина» при Доме искусств, которой руководил Николай Гумилев[38]. Наппельбаум боготворила своего наставника, носила ему в тюрьму передачи, тяжело переживала его смерть, сохранила портрет Гумилева, написанный в 1920 году художницей Надеждой Шведе-Радловой. В 1937 году муж Иды Михаил Фроман сжег портрет «врага народа», потому что хранить его в то время было крайне опасно. Спустя четырнадцать лет, в январе 1951-го, Иду Наппельбаум, бывшую в то время секретарем двух секций (поэтов и драматургов) Ленинградского отделения Союза писателей, арестовали за былое хранение несуществующего уже портрета и отправили в лагеря на десять лет. Спустя четыре года, уже после смерти Сталина, ее освободили.

Могла ли Ида, боготворившая Гумилева, быть беспристрастной в отношении Ахматовой, когда говорила о тщеславии поэтессы и о тяжести ее характера? Может быть, да, а, может, и нет. Впрочем, о том, что у Ахматовой тяжелый характер, говорили и другие, но тяжесть тяжести рознь, и в понятие «тяжелый» каждый вкладывает свое значение. Ахматова порой была резка в суждениях, Ахматова не дарила своей дружбой всех подряд, Ахматова не любила просить и унижаться, Ахматова не угодничала, Ахматова называла белое белым, а черное черным… Да, людям неискренним с ней было тяжело, потому что Ахматова чуралась лицемерия. Тщеславие? Тщеславие в той или иной степени свойственно всем нам, а уж представить себе творческую личность без тщеславия невозможно. Тщеславие, честолюбие, амбициозность – это, в сущности, синонимы.

Ахматова всегда держалась с достоинством, было у нее такое свойство, со временем перешедшее в величественность. Что в этом плохого? Ничего, но иные люди склонны принимать достоинство за гордыню и чванство. В то же время они же и говорят, что простота хуже воровства, несколько изменяя изначальный смысл этой поговорки. Если у человека получается быть величественным, то почему бы ему не быть таким?

Избитая сентенция про благие намерения, ведущие в ад, потому и избита, что постоянно находит подтверждение. В первую очередь – в общении между людьми. Можно прощать многое, можно бесконечно терпеть обиды, оскорбления, предательство, успокаивая себя тем, что у обидчика сложный характер, что он попал в какую-то невероятно тяжелую ситуацию, что у него горе… Так можно дойти и до того, чтобы признать несправедливое справедливым, а незаслуженное – заслуженным. Кто терпит, тот виноват, разве не так?

Вежливость? Умные считают вежливость признаком воспитанности, а неумные принимают ее за слабость. Кто вежлив, тот заведомо виноват, разве не так? И не забьют ли в итоге насмерть того, кто в ответ на пощечину подставляет другую щеку?

Воспитанные люди стараются не говорить в глаза обидную правду. Они стараются сглаживать углы и не обращают внимания на то, на что стоит обратить его в первую очередь. Это называется деликатностью и воспринимается неделикатными людьми как глупость. Или как-то еще хуже. Глупо бояться обидеть правдой, разве не так? Щадя чужие чувства, не стоит рассчитывать на взаимность. Если вам не в чем себя упрекнуть, то это еще не означает, что вы все сделали правильно. Скорее, наоборот.

«Она была удивительно доброй, – вспоминала Фаина Раневская. – Такой она была с людьми скромными, неустроенными. К ней прорывались все, жаждующие ее видеть, слышать. Ее просили читать, она охотно исполняла просьбы. Но если в ней появлялась отчужденность, она замолкала. Лицо сказочно прекрасное делалось внезапно суровым. Я боялась, что среди слушателей окажется невежественный нахал…»[39]

Одинокая сорокалетняя женщина с тяжелым характером… Серая, безрадостная жизнь… Редкие публикации… Стихи пишутся тяжело, совсем не так, как в юности… Хочется надеяться на хорошее, да как-то не получается… Удары судьбы сыплются один за другим… Сколько же мужества надо иметь, чтобы выдержать все, чтобы выстоять и не сломаться! Особенно в такое суровое время.

Актер Алексей Баталов, в молодости хорошо знавший Ахматову, характеризовал ее так: «Может показаться странным, что, вспоминая о поэте, воспевшем тончайшие движения женской души, я то и дело говорю о мужестве, о силе, о ясности взгляда, но – да простят мне настоящие биографы Ахматовой – без этой стороны ее человеческой натуры не могли бы явиться и многие строки ее сочинений, не мог бы возникнуть и тот покоряющий своей сложнейшей гармонией образ «человека на все времена», который и сейчас притягивает множество довольно далеких от поэзии людей. Оборвись жизнь Ахматовой раньше, чему было предостаточно возможностей, не проживи она, вопреки туберкулезу, голоду, тифу, инфарктам, назло всем превратностям судьбы такую полную, а главное, ничем не прикрытую, ни от чего не защищенную человеческую жизнь, люди никогда бы не узнали, что скрывается за ее поэтической маской, чем обеспечиваются строки ее прекрасных стихов… в ответ на замечание редактора, что, судя по новому сборнику стихов, Ахматова совсем не изменилась, Анна Андреевна сказала:

– Если бы я не изменилась с 1909 года, вы не только не заключили бы со мной договор, но и не слыхали бы моей фамилии…

Она менялась вместе со временем, но оставалась собой, ее голос никогда невозможно было перепутать с другими. Жизнь безжалостно разрушала ее человеческие убежища, оставляя один на один со всем тем, что происходило вокруг, выплавляя из ее души, из ее судьбы все новые и новые строки золотых стихов»[40].

Безжалостная жизнь…

Фаина Раневская, как вспоминают современники, часто повторяла реминисценцию из Эпикура: «Хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался». Эти слова как нельзя лучше подходят для того времени.

А потом была война.

Глава 2. Фаина

Фаина Фельдман (тогда еще не Раневская) родилась немногим раньше Ахматовой – 27 августа 1895 года в городе Таганроге. Отец Фаины, Гирш Хаимович Фельдман, был весьма состоятельным человеком, «небогатым нефтепромышленником», как будет впоследствии шутить дочь. Кроме нефтяных промыслов у Гирша Фельдмана были фабрика по производству сухих красок, несколько магазинов, пароход… Жили Фельдманы широко, как и подобает богачам. В семье Фельдманов было четверо детей – Белла, Яков, Фаина и Лазарь, умерший в младенчестве.

Сразу же начинают вырисовываться общие черты в биографии Ахматовой и Раневской – почти сверстницы, родились на юге империи, в детстве теряли близких… Детство тоже во многом было схожим, одинаково безрадостным, неприкаянным, одиноким. «Мне вспоминается горькая моя обида на всех окружавших меня в моем одиноком детстве», это слова самой Раневской. Принцессой в семье была старшая дочь Белла, бойкая красавица, которой неустанно восхищались родители. Угловатая, нескладная, робкая, некрасивая и, вдобавок, заикающаяся Фаина считалась гадким утенком. Фаина завидовала сестре, страдала, замыкалась в себе. Ей так хотелось хотя бы малой толики того внимания, которое доставалось сестре! Родители, к сожалению, то ли не замечали того, что происходило с младшей дочерью, то ли не придавали этому должного значения. Увы!

Строгого отца Фаина боялась, мать обожала. Фельдманы воспитывали детей сурово, тогда вообще считалось, что смысл воспитания не в любви, а в суровости, и суровость эта доходила порой до телесных наказаний. За крупные прегрешения, такие, например, как побег из дома, полагалась порка. Странный, конечно, подход, ведь после порки еще сильнее захочется убежать куда глаза глядят.

Артистизм проявился рано. Раневская вспоминала, как в пятилетнем возрасте во время траура по умершему младшему брату, отодвигала занавеску на зеркале, чтобы посмотреть, как она выглядит в слезах. Маленькая Фаина любила копировать речь и жесты окружающих, изображала дворника, знакомых и случайно увиденных на улице людей. В гимназии у нее не сложилось ни со слишком строгими преподавателями, ни с другими ученицами, которые с удовольствием травили тихую Фаину. Да и сама учеба – все эти скучные арифметические задачи и не менее скучные спряжения глаголов – не доставляла удовольствия. Проучившись, точнее – промучившись несколько лет, Фаина упросила родителей забрать ее из гимназии и продолжила обучение дома. К месту можно вспомнить ахматовское «Училась я в Царскосельской женской гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно»[41]