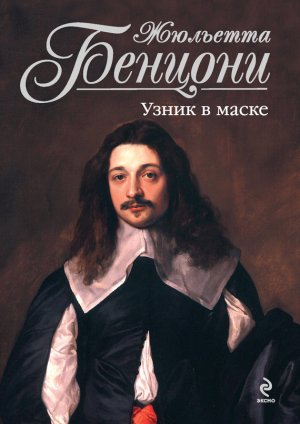

Узник в маске Бенцони Жюльетта

Читать бесплатно другие книги:

Виконт Окли, обманутый богатой красавицей, сгоряча дает клятву жениться на первой встречной и тут же...

Едва став опекуном Манеллы, дядя задумал продать ее любимцев – собаку и лошадь, – чтобы расплатиться...

Серьезное и тяжелое произведение Рэя Брэдбери, наполненное метафорами, различными символами и мистик...

Герои Анатолия Рыбакова хорошо знакомы уже нескольким поколениям детей, любителей веселых и опасных ...