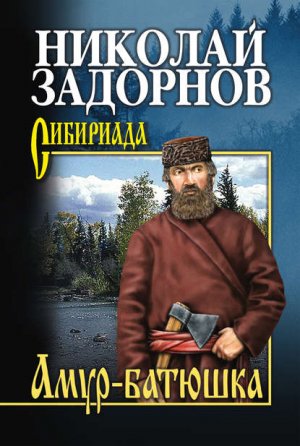

Амур-батюшка Задорнов Николай

Читать бесплатно другие книги:

«Тайны Адама и Евы» – это уникальный шанс решить свои проблемы в интимной жизни не выходя из дома. Ж...

«Первая книга «Русская модель эффективного соблазнения» была закончена в 2003 году. Как сейчас помню...

Когда легендарный математик Эдвард О. Торп изобрел методику подсчета карт, он доказал то, что казало...

Повесть «Святая вода» — о людях с разными судьбами, которых воля случая ведёт на Волгу, туда, где не...

Человек. Кто он такой? Каков его внутренний мир? Что такое дух, душа и тело? Что такое спасение, и к...

Одни и те же проблемы повторяются вновь и вновь? Кажется, что каждый день – это «день сурка»? Будуще...