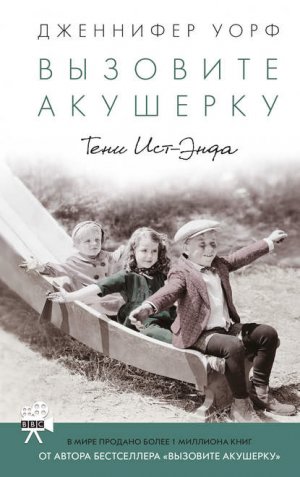

Вызовите акушерку. Тени Ист-Энда Уорф Дженнифер

Читать бесплатно другие книги:

В книге даны эффективные техники работы с травмой при помощи метафорических карт. 1. В травму через ...

Курс «Психология стресса» относится к вариативной части профессионального цикла обязательных дисципл...

Книга ведущих специалистов Гарвардского переговорного проекта – одна из лучших и самых известных по ...

«Мирочка, доброе вам утро! Я вижу, ви грустите? Я, кажется, догадываюсь, в чем дело. Савелий вам нач...

Испокон веков длится противостояние наследников Древней Крови и Избранных. Пока в этой битве нет про...

Молодая женщина уезжает в Англию и выходит замуж. Письма она адресует трем своим близким подружкам -...