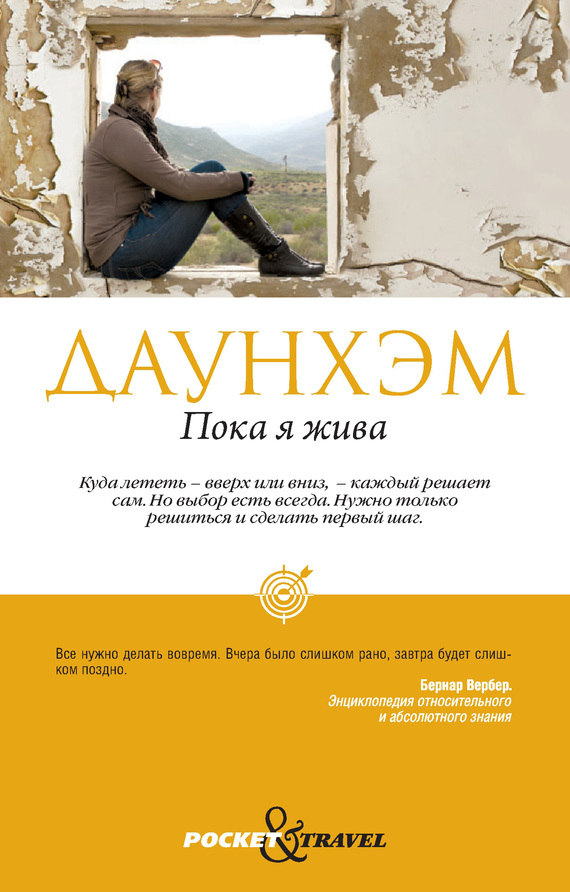

Пока я жива Даунхэм Дженни

Читать бесплатно другие книги:

Автор этой книги известный уральский писатель Виктор Брусницин – лауреат нескольких авторитетных лит...

Десятки вопросов, на которые вы найдете ответ: что, когда, где посадить, как вырастить хороший урожа...

Хороший вид и прекрасное самочувствие – неотъемлемые атрибуты успешного человека. Но ведь в наше неп...

Старушенция, у которой я работала компаньонкой, врала на каждом шагу. Что из ее рассказов ложь, а чт...

О том, как организовать приусадебную пасеку, существенно повысить медосбор, предотвратить роение и б...

Все лучшее детям! В замечательной кулинарной книге о детском питании «100 рецептов быстрых и вкусных...