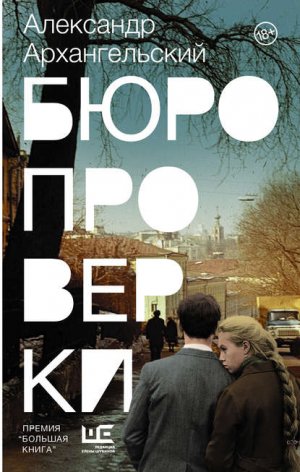

Бюро проверки Архангельский Александр

Насонова от неожиданности вздрогнула, остановилась, на лице её отобразился ужас.

Я подошёл к ней:

– Привет!

– Здравствуй, – Аня увернулась от непрошеного поцелуя и почему-то покрылась нервными пятнами.

– Ты на позднюю?

– На позднюю. А ты уже?

– Уже. Ты чего такая? Словно неродная?

– Я была уверена, что ты вернёшься в сентябре. – Отвечала она глухо и смущённо.

– Пришлось пораньше… по семейным обстоятельствам. Еду к Павлу Федосеичу, отмазываться буду.

– Что, прямо сейчас? В деканат? – дрожащим голосом спросила Аня и окончательно побагровела.

– Тебе плохо?

– Нет, просто жарко. – Она достала из брезентового рюкзака старушечий помятый веер и стала напока обмахиваться: видишь? – Так что, действительно прямо сейчас?

– Ну конечно, а когда ещё? Ананкин в выходные на работе, он же у нас трудоголик.

– Да, – слабым эхом повторила Аня, – трудоголик.

Она была как будто не в себе; то её бросало в жар, то в холод, то она как будто тормозила, то начинала дробно бормотать. Да что с ней такое случилось? Чтобы как-то завершить невнятный разговор и распрощаться, я с полным безразличием спросил:

– Ты будешь в следующее воскресенье? Книжками махнёмся?

– Нет, – встрепенулась и почти обрадовалась Аня, – в то воскресенье ничего не выйдет. Я в то воскресенье работаю.

Я удивился:

– А где?

– В приёмной комиссии в педе. – Насонова заговорила мягче и спокойней. – В субботу начнётся приём, а потом уже с рассвета до заката. Да, и в общежитии меня не ищи, – добавила она и снова стала сумрачной и отстранённой. – Я переехала в Голицыно, к подруге, там у неё огород, огурцы, мы с ней и клумбу разбили…

Зачем она мне это говорила? Как будто я её когда-нибудь искал…

Вдруг Насонова пробормотала странную, совсем уже бессмысленную фразу:

– А в общем, как будет, так будет. Прощай.

– До свидания, Аня.

В гуманитарном корпусе тоже было прохладно и гулко – как в церкви. В необъятном холле с толстыми прямоугольными опорами и низкими, как бы приплюснутыми потолками эхом отзывался каждый шаг. Обычно возле лифтов собирались толпы; первокурсники по-школьному галдели, дипломники общались с профессурой. Жанна Серафимовна, а можно сдать работу по Ярхо не завтра? – У вас должна иметься веская причина, Гроссиус. – Да, причина более чем веская. Мне на ночь дали машинописный сборник Бродского. – Ну так и быть. А мне дадите?

Но в тот день в гуманитарном корпусе царила тишина.

Панорамное окно на философском этаже покрылось серыми затёками; город проступал, как фронтовые укрепления сквозь маскировочную сетку. Просторный, неухоженный, заросший. Скалистый контур главного здания. Тяжёлые мохнатые холмы. Перевёрнутый гигантский капсюль стадиона. К Лужникам я должен был подъехать в половине первого – Муся умолила побывать разок на ватерполо:

– Ну котик, ну пожалуйста, ну я прошу.

И закрепила просьбу поцелуем.

В приёмной декана сидел Иваницкий, доцент неизвестных наук. У доцента были длинное козлиное лицо, брови запятой и острый треугольный подбородок. Развернув офицерские плечи, Иваницкий перелистывал «Известия»: поплёвывал на пальцы, отслаивал газетный лист, разворачивал его и бил наотмашь, чтобы полоса сама сложилась вдвое. Быстро пробегал глазами, снова бил. Пожилая секретарша Павла Федосеевича, баба Оля, тюкала по клавишам огромной пишущей машинки «Оптима» и в сторону доцента не смотрела. Иваницкого, которого прислали года полтора назад – приглядывать за факультетом, не любили. На философском было принято решать вопросы полюбовно, а доцент являлся на чужие лекции, сверял заполненную ведомость с «количеством наличного состава», писал докладные декану и произносил на собраниях грозные речи о потраченных на обучение «средствах». Возражений он не принимал:

– Неправильный тезис, что вы не понимаете, почему вы не услышали мои осекания и уходите во внутренний диалог?!

Дверь в приёмную приотворилась, в образовавшуюся щель трусливо сунул голову курчавый выпускник:

– Пал Федосеич у себя?

– Не подошёл ещё, – сказала баба Оля с придыханием и сразу поменяла тон: – А вы по какому вопросу?

Курчавый выпускник затараторил, как бы опасаясь, что его прервут:

– Меня отдел аспирантуры завернул. А у меня целевая, и кафедра рекомендует. Вот, – он зачем-то показал бумажку с провинциальным размашистым росчерком.

Иваницкий, оторвавшись от газеты, демонстративно долго изучал выпускника. Общий план – сутулая фигура, средний – впалая грудь и сведённые плечи; на крупном плане – нависающий нос и семитские губы. После чего лениво и презрительно заметил:

– Это я им запретил по причине основания. Есть мнение, что вам не надо.

– Не надо что?

– Идти в аспирантуру.

– Не понял. Объясните почему. – Выпускник стал свекольного цвета, глаза заблестели.

– Да как вам сказать? Потому.

Иваницкий снова хлопнул по газетному листу, газета послушно сложилась. Выпускник всё понял, но ответить не решился, только скрипнул зубами и слегка пристукнул дверью.

Декан вошёл стремительно. Старое лицо его, с упрямо выпирающими скулами, впалыми щеками и грифельно прочерченными складками от крупных крыльев носа к подбородку, сохраняло выражение брезгливости. Он был из поколения последних довоенных вольнодумцев, романтически влюблённых в молодого Маркса. Гнусавым голосом усталого пророка он наизусть цитировал любимые отрывки из «Дебатов шестого ландтага», заметок о прусской цензуре, «немецкой идеологии». Причём сначала по-немецки и только затем в переводе. В этом было что-то эротически неутолимое; даже я порой испытывал волнение.

– Иваницкий, заходите! – сановно предложил декан; меня он словно не заметил.

Тот бобиком метнулся в кабинет. Вышел через несколько минут, растерянный, злой. Одёрнул пиджак, как поправляют мундир, и гордо покинул приёмную.

Я встал наизготовку.

– Обожди, Ноговицын, – тормознула меня баба Оля. – Не спеши, не гони, мы тебя позовём.

Заварила перечную мяту из горшочка, на чёрно-красный жостовский поднос поставила забавный жёлтый чайник, заботливо накрыла полотенцем, посмотрелась в зеркало и влюблённо постучала в дверь, над которой висела алая табличка с золотыми буквами: «Ананкин Павел Федосеевич, декан, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, зав. кафедрой диалектического материализма».

– Можно! – булькнул селектор.

– Следуй за мной, Ноговицын, – позвала секретарша и сердито добавила: – Куда вылезаешь вперёд? Лучше дверь подержи.

Окно в кабинете декана было плотно зашторено, на тяжёлом дубовом столе сияла карболитовая лампа, как бы зависшая в полупоклоне; свет падал на руки Ананкина – слишком тонкие, холёные, с мертвенными белыми ногтями, выпуклыми, как виноградины, – а лицо его тонуло в полумраке.

– Присаживайтесь, Ноговицын. – Ананкин никого не звал по имени и отчеству, только по фамилии, официально.

Заранее скучая, он принял заявление. Пробежал глазами, растопырил пальцы и сместил листок на самый край стола, как бы намекая на отказ; жесты были отработанные, театральные, собеседник должен был почувствовать тревогу.

– А чего ж так рано сорвались? Вы вот пишете – «возникшие проблемы со здоровьем». – Павел Федосеевич придвинул заявление ко мне и неприятно чиркнул длинным ногтем по бумаге. – Когда возникшие? Где справка от врача?

Я знал неписаные правила: декан всегда сначала должен поворчать, а проситель – немного поныть.

– Павел Федосеевич. Какая справка? Там один медпункт на сотню километров. Легковых машин в отряде нет, трёхтонку гонять не позволят. Я завтра справку получу, в институтской поликлинике, и приложу.

Брови сдвинулись, нависли над глазами; Ананкин принял образ громовержца.

– Вы когда в Москву приехали? Вчера?

– Вчера, – подтвердил я.

– А по какой такой причине вы её вчера же и не получили?

– Павел Федосеевич. Ну вы же знаете: вчера была суббота. Это вы по воскресеньям в кабинете, а врачи предпочитают отдыхать…

Я подыгрывал ему и ждал, когда он сбросит маску.

– Ничего не знаю, Ноговицын. Не знаю и знать не хочу. Дежурные врачи всегда на месте.

На этом роль администратора Ананкину наскучила; он кисленько скривился и поставил росчерк.

– Вот.

– Спасибо, Павел Федосеевич.

– В следующий раз… а впрочем, чего это я, не будет никакого следующего раза. Вы когда у нас выходите по плану на защиту? В октябре? – Он откинулся на спинку кресла и показательно забарабанил пальцами. – Да-с! И сколько ж мы таких навыпускали, безработных. Вот на хрена, скажите мне, товарищ Ноговицын? Что молчите? Правильно молчите. О чём хоть сочинение? Очередная критика бессмысленного разума? Или буржуазная эстетика? Вы у ко- го там?

– У Петрищева. А консультантом – Сумалей.

Ананкин и вовсе кривился, как будто откусил недозрелое яблоко.

– А… философские аспекты урбанизма? Нет? Ах, скажите нам на милость: любомудры… А хотите, я скажу вам правду, Ноговицын? А? С большевистской прямотой? Вы про что угодно будете писать, лишь бы вас избавили от Маркса. Вы от него как черти в омут. А перечитали бы про восемнадцатое брюмера и нищету немецкой философии… про возвращение к мечу и рясе, про веру в чудеса как признак слабости… Да что я! Вам идеалистов подавай, а про марксизм пускай вот эти вот доценты с кандидатами… Храм не посещаете, надеюсь? А то сегодня модно… Что молчите?