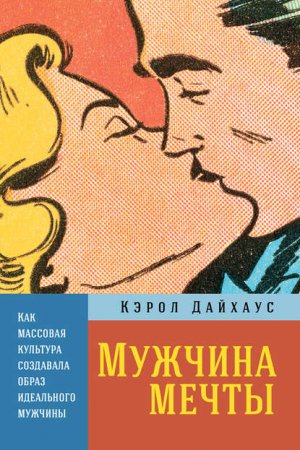

Мужчина мечты. Как массовая культура создавала образ идеального мужчины Дайхаус Кэрол

Технологии развивались, место немого кино заняли звуковые фильмы. Возник еще один критерий сексуальной привлекательности: голос. Звезды радиоэфиров 1920-х годов, когда-то захватившие танцполы, теперь господствовали и в гостиных[239]. Джин Остин нежно пел о радостях домашней жизни в «Моих голубых небесах» (My Blue Heaven); бархатный баритон Джека Смита в «Шепоте» (Whispering) умолял девушку «дать еще один шанс». Между исполнителями и аудиторией возникали новые формы близости. Пришло время новых донжуанов: Руди Валле, Расса Колумбо и Бинга Кросби[240]. Летом 1929 года молодая журналистка Марта Геллхорн отправилась в театр «Парамаунт» в Бруклине, чтобы посмотреть ревю с участием Руди Валле. Стоило ему запеть «Целую вашу руку, мадам» (I Kiss Your Hand, Madam), как его «вкрадчивый нежный голос» тут же вознес женскую часть аудитории «на вершину Парнаса»[241]. С чем это связано? – недоумевала журналистка[242]. Дело было не в привлекательной внешности Руди и не в искусной простоте его одежды. Но и не только в его голосе. Скорее всего, в первую очередь такое сильное впечатление на женщин производили нежные слова песни – каждой казалось, что полные надежды мольбы о любви посвящены лично ей[243]. Расса Колумбо называли «Валентино вокала»[244]. Со стороны критиков-мужчин на него сыпались оскорбительные комментарии: один даже назвал Валле «парнем с членом в голосе»[245]. Но они упускали суть. Подобные песни помогали женщинам чувствовать себя обожаемыми и неотразимыми, заставляющими мужчин буквально молить об отношениях.

Двадцать лет спустя эстрадных певцов сменили поп- и рок-исполнители. Стили менялись, и вместе с ними менялись представления о мужественности. Конец Второй мировой войны привел к отмене всеобщей воинской повинности: в Великобритании она была упразднена с 1960-х[246]. В США этого не произошло: например, даже Элвис Пресли получил свою знаменитую повестку в 1957-м. На место коротких стрижек приходили длинные волосы; сурово сжатые губы привлекали меньше, чем выражение юношеской экзистенциальной тревоги. Полные тоски, жалобные песни Джонни Рея заставляли женщин плакать вместе с ним и сочувствовать его чувствительности, будто запертой в мужском теле. Артисты, готовые раскачать систему, и певцы в образе симпатичных плохишей могли плеснуть масла в огонь женской страсти, стоило им только взмолиться о любви. Такая двойственность – жесткий стиль и мягкое сердце – легла в основу многих послевоенных историй звездного успеха.

Молодые исполнители, способные свести девушек с ума, приносили огромные деньги. Это высмеивалось в мюзикле Вульфа Манковица «Эспрессо Бонго» (Espresso Bongo, 1958): Джонни, циничный и меркантильный «менеджер», намеревается использовать простого рабочего парня Берта Руджа и превратить его в «Бонго Герберта»[247]. Герберт, «надежда Хокстона», выступает со скиффл-группой The Beasts, участники которой «жаждали пиццы и аплодисментов»[248]. Год спустя на экраны вышла киноверсия «Эспрессо Бонго» с худым Лоуренсом Харви в роли Джонни. «Пухлый парень по имени Клифф Ричард» примерил «скучную и неприятную роль юного барабанщика… на пути к славе», – вскоре написал критик The New York Times[249]. В изображении Манковица музыкальная индустрия безжалостна и работает по принципу «человек человеку волк». В текстовой версии «Эспрессо Бонго» описана сцена, в которой Джонни наблюдает: на Берта «как на лакомую косточку, пускает слюни стая псов-менеджеров»[250]. Однако встречались и более приятные агенты, которые вели себя по отношению к Джонни как добрые дядюшки и даже испытывали к нему отцовские чувства.

Ларри Парнса по прозвищу «Лондонец» часто называют первым британским менеджером в поп-музыке[251]. В конце 1950-х Парнс, который начал свою карьеру как фотограф-фрилансер (он снимал Джона Кеннеди), вознамерился превратить Томми Стила (урожденного Томи Хикса) в британского Элвиса Пресли. Парнс помог Стилу поработать над своим внешним видом и отказаться от образа стиляги в пользу имиджа опрятного любимца всей семьи. Джонни Роган, историк популярной музыки, обращает внимание, что в 1950-х британская пресса обычно называла стиляг хулиганами, и «в глазах многих рок-н-ролл был синонимом хулиганства и венерических заболеваний»[252]. Позже пути Парнса и Кеннеди разошлись, но в сотрудничестве с Томми Стилом Парнс приобрел много опыта и впоследствии вывел на сцену целый комплект не таких прилизанных парней, будущих звезд. Их сценические псевдонимы сформировали образ соседского парня, бунтаря в кожаной куртке: среди них были Билли Фьюри (или Билли Ярость, урожденный Рональд Уичерли), Марти Уайлд (Дикий Марти, урожденный Рег Смит), Винс Игер (Винс Жаждущий – Рой Тейлор), Джонни Джентл (Джонни Нежный – Джон Аскью) и т. д. Парнс холил и лелеял своих протеже, утверждая, что заинтересован в их успехе как отец. В одном из интервью во время «комплексного тура» с рок-выступлениями по всей стране, которые Парнс активно продвигал, он подчеркнул, что чувствует особенную ответственность за организацию регулярного питания ребят в дороге. Однако благодаря своему деловому чутью он заработал прозвище «Мистер Парнс, Шиллингс и Пенс», и его часто в шутку сравнивали со Свенгали, называя кукловодом, умело манипулирующим своими мальчиками[253].

В 1962 году под эгидой Канадского национального управления кинематографии вышел короткий документальный фильм «Одинокий мальчик» (Lonely Boy) режиссеров Вольфа Кёнига и Романа Кройтора, в котором анализируется маркетинговый образ молодого канадского певца Пола Анка – подростка-сердцееда[254]. Фильм демонстрирует «поразительное превращение эстрадного артиста в кумира». В «Одиноком мальчике» Анка признается, что в детстве был «толстячком», который много времени уделял своей внешности. Но он сбросил вес, упорно ухаживал за волосами, сделал пластику носа. Анка работал под руководством менеджеров – Ирвина Фельда и «Дяди Джули», руководителя ночного клуба «Копакабана» в Нью-Йорке. Анка был вечно окружен молодыми девушками в цветастых льняных платьях. Стоило ему коснуться подбородка одной или двух наиболее расчувствовавшихся девчонок, как плач переходил в истерику. «Я действительно уверен, что Пол станет величайшей звездой, какую только видывал свет», – торжественно заявляет Фельд, предупреждая Анка, что тот больше «не принадлежит себе, а принадлежит миру». Кажется, Анка это полностью устраивает; хотя в последней сцене он кажется совершенно изнуренным, когда пытается хоть немного отдохнуть в своей машине по дороге на очередное мероприятие. А на фоне звучит его хит, «Одинокий мальчик» (Lonely Boy).

Этот фильм повлиял на картину британского кинематографиста Пола Уоткинса «Привилегия» (Priviledge, 1967): Пол Джонс исполняет в ней роль поп-идола, которого доводят до полусмерти менеджеры, спекулянты и злые силы в церкви и правительстве[255]. Пол Джонс играет Стива Шортера – страдающего персонажа, который напоминает святого Себастьяна. Его пронзают стрелы славы и коммерческих интересов других людей. Девочки, как обычно, рыдают от восторга, когда он появляется на сцене в наручниках и молит о свободе. Фильм получился довольно странным, однако местами пророческим. Безусловно, это было выражение мощной критики поп-менеджмента и звездного культа. В конце фильма Шортер срывается и начинает оскорблять публику, собравшуюся посмотреть, как на престижной церемонии «нашему платиновому мальчику» вручат серебряный приз. «Вы поклоняетесь мне как какому-то богу. Я ненавижу вас! Я человек, я человек, я человек!» – пронзительно кричит он.

Музыкальный менеджмент и индустрия связей с общественностью быстро менялись. С каждым годом находились все более сложные пути маркетингового продвижения – и использования – молодых певцов, вознесенных волнами женского обожания на вершины славы. Питер Уоткинс высмеял эту тенденцию в сцене, где Стивен Шортер стал рекламным лицом торгового совета по продаже яблок при спонсорской поддержке министерства сельского хозяйства: изобразил рыцаря в блестящих доспехах, окруженного актерами второго плана в странных костюмах яблок. Следом на него набросились представители государственной церкви, которая стремилась улучшить свою репутацию, проведя «Неделю христианского крестового похода». В рекламе всюду американские флаги, горящие кресты и массовое пение гимна «Иерусалим». Сюжет может показаться неправдоподобным, однако спустя три года после выхода фильма народное движение христианского возрождения действительно организовало Фестиваль света – митинги в Трафальгарском парке и концерты в Гайд-парке, лицом которых стал Клифф Ричард, поп-звезда и герой рекламных кампаний[256].

В 1950-х предприниматели вроде Ларри Парнса и «Полковника» Тома Паркера, менеджера Элвиса Пресли, проявляли невероятную изобретательность. Сообразительность и коммерческое чутье Паркера вскоре превратились в легенду[257]. Став менеджером Элвиса, он получил чек на $40 000 от Хэнка Сейперстейна, киноторговца с Беверли-Хиллз. Эти деньги должны были помочь превратить имя Элвиса в бренд. Начала выпускаться бесконечная линейка продуктов, посвященных Элвису: браслеты с подвесками, оранжевая губная помада оттенка «Hound Dog» (в честь одноименной песни), шарфы, бумажные куколки, светящиеся в темноте фигурки и пластиковые гитары. Аланна Нэш, биограф «Полковника» Паркера, рассказывала, как тот придумал одновременно продавать на улице рядом с концертными площадками бейджики с надписями «Я ненавижу Элвиса» и «Я люблю Элвиса»[258]. Рассказывали, что первый фан-клуб Элвиса так быстро собирал наличные, что ни у кого просто не хватало времени проводить их через банк. Какое-то время Элвис был беспредельно благодарен «Полковнику» Паркеру. Его эксплуататорские условия работы с певцом стали скандально известны намного позже (так, он забирал себе 50 % прибыли)[259].

Эксплуатация коммерческого потенциала популярных певцов вскоре перестала кого-либо удивлять. К журналам для подростков прилагались вырезные фигуры и постеры, колонки со сплетнями, трафареты для футболок, кружки и брелоки для ключей. К первому номеру журнала Roxy, вышедшему в 1958-м, прилагалась небольшая пластиковая брошь в форме гитары Томми Стила[260]. Подростковый журнал Boyfriend пестрил рекламой Клиффа Ричарда. В 1959-м к октябрьскому номеру, «посвященному дню рождения Клиффа», прилагалась фотография и брелок с «его» камнем[261]. Границы привлекательности поп-звезд постоянно пытались расширить, выставляя их приверженцами семейных ценностей. Например, Марти Уайлда всегда позиционировали как мальчика, обожавшего свою мать[262]. Поговаривали, что Винс Игер тренировался целоваться со своей сестрой и надеялся найти возлюбленную, которая будет ее не хуже[263]. И хотя масштаб современных маркетинговых стратегий значительно изменился, многие из них зародились именно в 1960-х.

Мужчины-звезды продолжали жить в легендах даже после своей смерти – как, например, тот же Байрон. Сегодня память о них хранится на официальных сайтах. Их имена коммерчески эксплуатируют, превращая в бренды, приносящие деньги даже после смерти знаменитости. Официальный сайт Элвиса Пресли предлагает поразительно широкий спектр товаров в магазине «ShopElvis»[264]. Компания Elvis Presley Enterprises, которую основала бывшая жена Элвиса, Присцилла Пресли (она же ею поначалу и управляла), заведует Грейслендом, теннессийским особняком поп-звезды, который с 1982 года открыт для посещения и привлекает толпы туристов со всего мира. Поместье кумира подростков Джеймса Дина процветает и в двадцать первом веке, получая прибыль от рекламы других брендов, например джинсов или камер[265]. Совсем недавно появилась реклама дизайна карточки VISA, специально от Джеймса Дина, – предназначенная тем, кто желает каждый раз, доставая бумажник, демонстрировать свою любовь к этому певцу[266].

Некоторые любимые женщинами знаменитости грелись в лучах обожания, наслаждались своим звездным статусом и всеми соответствующими ему привилегиями. Но определенное беспокойство все равно ощущалось всеми и всегда. Столпотворения фанаток представляли физическую опасность для звезд кино и популярных исполнителей, равно как и для их предшественников – звезд дневных театров. За их машинами и номерами в отелях постоянно следили, туда проникали без приглашения. Их одежду воровали, а то и вовсе срывали прямо с них. Сэр Дирк Богард утверждал, что перед премьерами ему приходилось зашивать себе ширинку – настолько сводила поклонниц с ума его игра в романтических фильмах[267]. Можно ли сказать, что популярность отрицательно сказывалась на профессионализме? Самые знаменитые женщины иногда заявляли, что привлекательность мешает им получить статус «серьезных» актрис. Например, Бетт Дейвис заявляла: ей хотелось бы, чтобы мир запомнил ее как «серьезную актрису и больше ничего… мне не нужны всякие гламурные штучки для девочек»[268]. В своей книге «Звездный механизм» (The Star Machine) историк кино Джанин Бейсингер заявляла, что всепоглощающая красота Тайрона Пауэра мешала ему строить карьеру серьезного актера: ему слишком легко давались роли объектов женского желания, его слишком просто было низвести до уровня идеального продукта для продажи[269].

Не унизительно ли это – считаться объектом сексуального влечения для толп задыхающихся женщин? Критики-мужчины часто рассуждали именно так. Например, газета The Times опубликовала разгромный материал о британском певце Фрэнки Вогане, невероятно популярном у женщин в 1950-х[270]. Автор высмеивал пропагандистскую машину Фрэнки Вогана, которая присвоила певцу статус «новейшей модели» мужественности, словно речь шла о «последней модели американского автомобиля». Он писал: «Мистер Воган поет, но это, в общем, почти не важно. Его задача – стимулировать эротические ощущения. Исключительно этой цели служат его смуглая привлекательность и сильный голос»[271].

В 1974 году поп-идол Дэвид Эссекс снялся в ленте английского режиссера Майкла Эптеда – фильме «Звездная пыль», вышедшем под слоганом «Покажите мне парня, который никогда не мечтал быть рок-звездой, и я покажу вам лжеца»[272]. Как и «Привилегия», этот фильм должен был продемонстрировать внутреннюю пустоту славы. По сюжету рок-исполнитель Джим Маклейн (Дэвид Эссекс), даже несмотря на поддержку сочувствующего менеджера (в исполнении Адама Фейса), ненавидел тот факт, что его превратили в объект потребления, что он потерял контроль над собственной жизнью. Он жалуется: «Я ведь артист, а не чертов музыкальный автомат». Горькое чувство отчуждения подталкивает его к употреблению наркотиков, он впадает в депрессию и умирает. Исполнители взрослели, и по понятным причинам роль идола подростков им надоедала. Сам Дэвид Эссекс, у которого на протяжении 1970-х была целая армия юных обожательниц, много лет спустя признался, что от репутации любимца девочек-подростков он не мог избавиться вплоть до среднего возраста. И все равно в новостях его всегда представляли именно так. Сам же Эссекс предпочел бы, чтобы его знали как «актера и композитора, которого в 1999 году наградили орденом Британской империи за деятельность в качестве посла благотворительной организации Voluntary Services Overseas»[273].

Во времена резких социальных изменений, когда мнения разных поколений по поводу ценностей не совпадали буквально ни в чем, критика стиля выступлений исполнителей-мужчин бывала особенно резкой. Например, в 1960-х, когда в Великобритании отменили воинскую повинность, юноши стали отращивать длинные волосы и носить одежду, которая была слишком уж цветастой и даже женственной – на вкус старшего поколения. Автор «Подростковой революции» (The Teenage Revolution, 1965), публицист Питер Лори, был одним из многих, кого тревожила эта тенденция перехода к «унисексу»[274]. Он пытался понять, что же все это значит. Можно ли сказать, что эта тенденция символизирует упадок мужественности? Лори полагал, что всему виной девушки. Он утверждал, что с исторической точки зрения мы оказались в необычной ситуации: теперь в распоряжении женщин был «избыток доступных для замужества молодых мужчин», и они могли выбирать любого на свой вкус[275]. Молодые женщины заняли влиятельную позицию – стали потребительницами мужчин и товаров. Лори считал, что именно они стали причиной подростковой революции:

Они навязали мальчикам уважительное отношение к моде, аккуратности и спокойному поведению. Они в свое удовольствие избирают и свергают поп-звезд; в приступе притворного – а иногда и непритворного – дионисийского сумасшествия они ревут и рвут на себе волосы; любимец, попавший в толпу девочек-подростков, будет заласкан едва ли не до смерти, с него сорвут одежды, у него вырвут волосы – и разберут все это на сувениры[276].

Тревоги Лори перекликаются с переживаниями мужчин 1920-х годов, которые точно так же боялись, что девочки станут мужеподобными – и тем самым лишат мужественности юношей. Кроме того, мы слышим те же самые тревоги в отношении деструктивного потенциала женской страсти[277].

Лори утверждал, что в 1960-х пинап-журналы вроде Fabulous (который добился огромного успеха на британском печатном рынке в 1964-м) перевернули представление о сексуальном превосходстве и объективизировали мужчин, а вовсе не женщин[278]. Однако не всегда удавалось удачно выставить мужчин в качестве сексуальных объектов. В апреле 1972 года в редакции британской версии журнала Cosmopolitan решились поместить на центральный разворот фотографию обнаженного мужчины. Редакторы предположили, что женщины так негодовали, когда их рассматривали в качестве сексуальных объектов, просто потому, что им «не разрешали ответить аналогичным комплиментом»[279]. Выбор редакции пал на Поля дю Фе, выпускника литературного факультета, работавшего на стройке, – обладателя красивого тела и приятной расслабленной манеры поведения. С 1968-го он был женат на писательнице и телеведущей Жермен Грир, хотя по взаимному согласию они быстро стали жить раздельно. Их брак продлился буквально несколько недель. Судя по всему, умные женщины находили Поля дю Фе привлекательным – позже за него вышла замуж писательница Майя Энджелоу. Он придерживался правильных взглядов, уважал независимость женщин и в целом производил «впечатление мужчины, который разбирается в женщинах». Однако, рассказывая о разрыве отношений с Грир, дю Фе отметил, что их ожидания в отношении друг друга оказались неправдоподобно традиционными:

Я представлял себе, что брак позволит мне получать чай в постель каждое утро, а она – что выходит замуж за «огромного широкоплечего мужчину, который прижмет ее к своей груди, затянутой в твидовый костюм, заглянет в глаза и оставит на ее застывших в ожидании губах вкус рая или ожог страсти»[280].

Но внимание публики недолго было направлено на Поля дю Фе. Его образ не покорил женского воображения. Намного большего успеха в пинапе для женщин в 1980-х и 1990-х добился итальянец Фабио Ланцони, одновременно напоминавший викинга с обнаженным торсом и мускулистого супергероя из комиксов[281]. Издательство Avon Books нанимало Фабио в качестве модели для обложек любовных романов с названиями вроде «Сердце не обмануть» (Defy Not the Heart), «В плену у негодяя» (Scoundrel’s Captive) и «Беспощадный гром» (Savage Thunder). Вышло бесчисленное количество обложек с его блестящим бронзовым торсом и длинными светлыми локонами, развевающимися на ветру[282]. Его тело возвышалось над ослабевшими женщинами в полуобморочном состоянии. Изображения Фабио – а вместе с ними и книги – отлично продавались. Фабио богател, купаясь в лучах славы. И лишь иногда переживал, что образ с картинок не дает женщинам увидеть его реального. Он настаивал: «Я тоже человек, как и все остальные. Но они обращаются со мной как с фантазией»[283].

Стандарты красоты со временем менялись. В 1900-х бодибилдера и шоумена Евгения Сандова часто называли «безупречным мужчиной», воплощением «греческого идеала»[284]. Во время его выступлений женщины бросали на сцену украшения, а после выстраивались в очередь, чтобы потрогать мускулы Евгения[285]. Но по современным стандартам Сандов, пожалуй, слишком коренаст и дороден. Спустя четверть века после расцвета карьеры Фабио Ланцони модная эстетика снова изменилась; теперь воплощением женских представлений о физически совершенном мужчине называют бывшего профессионального футболиста Дэвида Бекхэма и супермодель Дэвида Ганди. И Бекхэм, и Ганди ассоциируются с рекламой и продакт-плейсментом. Они будто бы моделируют определенные стили жизни. Стиль Ганди – изысканный, сложный, аристократический. У Бекхэма сразу бросается в глаза отличная физическая форма и в то же время почти женственная чувственность: он достаточно уверен в своей мужественности и не стесняется рекламировать украшения, ходить с косичками или «конским хвостом» на голове. Кроме того, привлекательность Бекхэма для женщин во многом связана с семейными ценностями: преданность жене и детям буквально вытатуирована по всему его телу.

Ганди и Бекхэму приходилось сниматься в рекламе широкого спектра продуктов: от спортивных товаров до нижнего белья и высокой моды. Оба совершали набеги на рынок парфюмерии. А запахи, конечно же, это и есть материя мечтаний. Бой-бенды, например One Direction, ставили свою подпись под разнообразными ароматами с названиями вроде «Наш миг» (Our Moment), «Между нами» (Between Us), «Ты и я» (You and I). Запахи с нотками цветов и сахарной ваты, романтические названия – все как бы намекает на влюбленность и юность, на особую личную связь между девушкой-подростком, которая пользуется духами, и объектом ее преданной любви. Ароматы, которые представляли Ганди и Бекхэм, более зрелые, они рассчитаны на взрослых мужчин: предполагается, что эти запахи привлекут женщин[286].

Духи, тела, одежда, воображаемый стиль жизни – все это обычно обусловлено сложным сочетанием культурных предпосылок. Тем не менее даже этого оказывалось недостаточно некоторым женщинам, чтобы действительно разжечь фантазии, мечты и желания. Нет, их любимым персонажам нужна была еще и особенная история.

4

Когда-то давным-давно…

Прекрасный принц, рыцари и красавцы регенты

В 2004 году песня «Однажды явится мой принц» (Someday My Prince Will Come), прозвучавшая в диснеевском мультфильме «Белоснежка и семь гномов» (Show White and the Seven Dwarfs, 1937), заняла девятнадцатое место в списке лучших саундтреков по версии Американского института кинематографии[287]. Поколения девочек с удовольствием слушали сказки про прекрасных принцев, которые сажают девушек на белых коней и, окутав вечной любовью, увозят в свои замки. Что нужно сделать, чтобы выбрали именно тебя? На самом деле, ничего особенного. Уснуть на кушетке или же в хрустальном гробу и ждать поцелуя. Может быть, сделать немного работы по дому. Может быть, что-то и посложнее – если вам, как и Золушке, не повезет со злобной мачехой и жестокими сводными сестрами. А может, и работать особенно не придется – если вас, как и Белоснежку, окружат милые одомашненные лесные жители, белки и синешейки, которым не терпится прибраться и вытереть пыль. Рано или поздно прекрасный принц вас найдет. Ваша неотразимая красота и доброта поразят его на балу, или же он на верном коне продерется через ежевичные чащи, спасет вас и увезет в закат. Образы Белоснежки, Спящей Красавицы и Золушки неоднократно воплощались в разных сюжетах, однако основная линия истории всегда была узнаваемой и глубоко проникала в сердца и умы зрительниц.

Так кто же он, этот прекрасный принц? Согласно Оксфордскому словарю английского языка, он появился во французских сказках семнадцатого века: le roi charmante был героем «Синей птицы» (L’Oiseau Bleu) мадам д’Онуа[288]. Термин постоянно использовался в конце девятнадцатого века, иногда – для описания образа идеального любовника. В 1891 году The New York Times опубликовала небольшую страшную историю о пожилой бездомной женщине: когда ее заметили, она копалась в грязи под ногами у лошадей, собирая опавшие лепестки роз. «На безупречном итальянском» женщина объяснила репортеру, что «о своей торжествующей молодости не сожалела совсем, совсем, только скучала по розам, которые прекрасный принц присылал ей в Милане каждое утро»[289]. Использование термина нередко подразумевало иронию, особенно если применял его мужчина. Годом раньше в The New York Times рассказали «историю о розах и мошенничестве», в которой молодой мужчина, «прекрасный принц во плоти, перед которым все женщины падали ниц», одурачил четырех дам из одного отеля, внушив им, что хочет на них жениться[290]. Каждую он попросил за ночь обдумать его предложение и за завтраком прикрепить к поясу красную розу, если ответом на его предложение будет согласие. После этого «легкомысленный кавалер» уехал на полночном поезде в Нью-Йорк. Утром, увидев друг у друга розы, женщины решили сравнить любовные записки…

В воображении юных девушек прекрасный принц символизировал красоту, элегантность и мужество. Благородное происхождение играло очень большую роль, при этом принцу для Золушки не нужно было иметь какую-то особенную индивидуальность или демонстрировать развитие характера – лишь бы он (или его бумажник) нашел обладательницу туфельки. Одежда и внешность в целом были важны, потому что символизировали титул, манеры и многие другие достоинства. Для девушек, живших в Викторианскую эпоху, национальными героями были адмирал Нельсон и герцог Веллингтон. Их изображения попадались всюду: бюсты, портреты, статуэтки, рисунки на чайниках и даже на крышках банок для печенья. Молодые леди вздыхали по Нельсону: в моду вошло ношение камей, украшенных его изображением, веера и платья из тканей с золотыми якорями[291]. Поклонение героям было частью культуры. Предполагалось, что оно вдохновляет на подражание, а потому в целом имеет положительный эффект[292]. Конечно же, девушки и мечтать не могли о том, чтобы уподобиться великим мужчинам. Тем не менее перед героями можно было благоговеть, превращая их в идеал мужественности, можно было сравнивать с их образами потенциальных мужей. Историк Кейт Уильямс показала, что даже несмотря на физическую непривлекательность Нельсона, а также отсутствие у него глаза и ноги он стал объектом сексуального желания многих женщин[293]. И Веллингтон, между прочим, тоже. Дочери семейства Бронте выросли в благоговении перед ним[294]. Их ранние литературные работы, по большому счету, можно считать фанфиками, посвященными деяниям Веллингтона. Для Шарлотты герцог стал настоящим наваждением, «полубогом», образцом странствующего рыцаря и преданного возлюбленного[295].

На портретах Нельсона кисти Лемюэля Эбботта и сэра Уильяма Бичи мы видим красивое бледное лицо с выражением «гордой решимости», но при этом с мягкими и полными губами. На портрете Эбботта, выставленном в Национальном морском музее, на Нельсоне сияет золото и разнообразные награды: звезда и лента ордена Бани, орден Полумесяца от правителя Османской империи и, что самое главное, инкрустированное брильянтами украшение в форме пера на шляпе[296]. Этот плюмаж (украшение для головного убора) подарил ему султан Селим III в честь героической победы в битве при Абукире[297]. Одно из самых известных изображений герцога Веллингтона – портрет работы Томаса Лоуренса примерно 1815 года, который теперь выставлен в Эпсли-хаусе[298]. У герцога скрещены руки – еще один штрих, добавляющий образу гордости и решительности. У него мужественные черты, подбородок оттеняет «трехдневная щетина». Он просто неотразим в фельдмаршальской форме, украшенной орденом Подвязки и орденом Золотого Руна. Впрочем, высокомерное выражение лица отражает его презрение к подобным безделушкам.

Рыцарские и военные знаки отличия всегда символизировали отвагу. Украшения и орнаменты из золотой тесьмы, кушаки и эполеты указывали на высокий ранг и королевское (или по крайней мере благородное) происхождение. Казаки, гусары и кавалеристы носили невероятно эффектную форму, и об их привлекательности для женщин сложили не одну легенду. Выдуманный сэром Артуром Конан Дойлом бригадир Жерар хвастался: стоило его роте прибыть в новое место, и все население начинало бегать «со всех ног: женщины – в нашу сторону, а мужчины – в противоположную[299]». Казаки носили кители впечатляющего кроя, гусарам выдавали узкие кожухи с золотыми галунами, меховые шапки и ботфорты. В «Орле» (The Eagle, 1925), немом фильме по произведению Александра Пушкина, Рудольф Валентино был одет в соблазнительную форму Дубровского, русского офицера, чья мужественность пробудила страсть самой Екатерины Великой. Сногсшибательная форма Дубровского с оплетенными лентами газырями (гнездами для патронов) на груди, – творение Адриана (художника по костюмам Адриана Гринберга), чей талант раскрыла Наташа Рамбова: еще до того он создавал поразительные костюмы для фильма «Святой дьявол» (Sainted Devil, 1924), который сегодня, к сожалению, безвозвратно утерян[300].

Костюмы принцев создавались на основе реальных романтических и военных прототипов, ведь история – богатый источник вдохновения. Романтика, связанная со стилями одежды прошлого, сохранялась в образах принцев всегда. Принцы и кавалеристы могли надеть что угодно и не утерять при этом мужественности. В костюмированных постановках их мужественность только подчеркивали украшенные перьями шляпы, камзолы с лентами и гофрированные рубашки с воланами на рукавах. В восемнадцатом веке мужчины носили напудренные парики, расшитые атласные жилеты, шелковые чулки и блестящие пряжки на обуви. Но, как известно, в 1800-х все изменилось[301]. Последователи Красавчика Браммела, законодателя мод в эпоху Регентства, одевались спокойнее[302]. Больше не использовались парики, пудра, вышивка. Их место заняли темные вещи удлиненного кроя. Особенно романтичные личности могли позволить себе рубашки с воланами – но истинная знать отныне использовала только безупречно белые, аккуратно повязанные шейные платки.

После Французской революции чрезмерная пышность одежды стала осуждаться общественностью. В Великобритании индустриальная революция изменила модели работы и обусловила свои порядки, режим и ритм повседневной жизни. Отчасти в силу этого в середине девятнадцатого века повседневная мужская одежда стала более мрачной и суровой. Что, в свою очередь, только подпитывало мечты о романтическом прошлом. Королева Виктория любила, когда супруг Альберт наряжался в принца ее фантазий. Ландсир написал их портрет в карнавальных костюмах для бала в 1842 году: на нем Альберт изображен в богатом средневековом одеянии – в алых чулках, пурпурной мантии и золотой парче[303]. На другом портрете того же периода Альберт одет в сшитый на заказ бархатный костюм, а на ногах его потрясающие красновато-коричневые сапоги до колен. Он одет так, словно собирается играть в «Вольном стрелке», но решил отдохнуть в гостиной Виндзорского замка в окружении семьи, собак и кучи дичи[304]. Он – принц-охотник, настоящий добытчик, его волшебные пули подстрелили даже зимородка: младшая дочь Альберта, принцесса Вики, играет с ним в углу. А королева смотрит на него с обожанием.

Исторический полет фантазии позволял измерить свободу современных ожиданий, поиграть с представлениями о гендере и личности. Художники по костюмам в театре и кинематографе всегда вдохновлялись историей. Наташа Рамбова представила Рудольфа Валентино настоящим щеголем королевских кровей в напудренном парике и атласном наряде – таким он явился перед зрителями в фильме «Месье Бокэр» (Monsieur Beaucaire, 1924). А британский дизайнер Элизабет Хаффенден создала мечтательные и выразительные костюмы для фильма о Красавчике Браммеле в 1954-м[305].

Принцы должны были быть галантными – кстати, изначально это слово употреблялось в значении «вычурный» или «впечатляющий»[306]. Они должны были быть обходительными (в смысле обхаживать леди), демонстрировать рыцарство. Хотя рыцарство – явление средневековое, и было не очень понятно, как можно проявить рыцарские качества столетия спустя. Споры о мужественном поведении, которые, очевидно, велись уже в произведениях Сэмюэла Ричардсона и Джейн Остин, в начале девятнадцатого века распространились еще шире по мере роста популярности книги «Жизнь в Лондоне» (Life in London) журналиста и спортивного комментатора Пирса Игана[307]. История изначально публиковалась как серия сюжетов и представляла собой хронику приключений двух молодых мужчин, Джерри Хоутона и Соринтиана Тома, в Лондоне в эпоху Регентства. Тогда мужественность определялась разнообразными наградами. Пирс Иган подчеркивал, что его герой Том вовсе не паинька. Автор заявлял, что Том совсем не похож на сэра Чарльза Грандисона, которого он считал простофилей, «едва ли не боящимся пятнышка грязи» и «никогда не нарушавшим установленных в обществе правил, никогда не поступавшим плохо»[308]. Но вместе с этим Том не был ни Ловеласом, ни героем вроде Джозефа Эндрюса Филдинга[309]. Он любил выпить, не гнушался азартных игр, с удовольствием ввязывался в перебранки. Но в то же время очень заботился о своей одежде, выглядел модно и богато. Нам ясно говорили: Том не денди, «он был любим, но не был героем-любовником»[310]. Его персонаж должен был понравиться не только женщинам, но и мужчинам.

Насколько позволительно было мужчинам погружаться в этот образ принца с элегантными манерами и одеяниями, чтобы нравиться женщинам, но выглядеть при этом слишком уж женственно? В эпоху Регентства стали совершенно очевидны тревоги, связанные с денди и ветреными девушками, а также традиционно британские предрассудки в отношении всего французского – как по определению слишком модного. Однако споры по этому поводу велись даже столетие спустя, они сопровождали создание фильмов и исторических романов. Возобновление тревог, связанных с мужественностью и манерами в начале двадцатого века, особенно бросается в глаза в двух немых фильмах: «Месье Бокэр» от студии Paramount и «Красавчик Браммел» от студии Warner Brothers, посвященных денди эпохи Регентства. Эти же вопросы поднимались в раннем романе Джорджетт Хейер «Перерождение Филиппа Джеттана» (The Transformation of Philip Jettan), в 1923-м вышедшем в издательстве Mills and Boon.

Фильм «Месье Бокэр» основывается на романе Бута Таркингтона о молодом французском принце крови, герцоге Шартрском, которого сыграл Рудольф Валентино. Бокэр – отличная партия для юной принцессы Генриетты (Биби Даниелс), он – «повелитель сердец» и «воплощение мечтаний». Однако тревоги и недопонимание, связанные с браком по расчету, приводят к тому, что герцог бежит в Англию. Он переодевается в скромного брадобрея и обустраивается в модном городе Бате. Там он связывается с плохой компанией азартных игроков и других паразитов на теле общества, а потом влюбляется в леди Мэри, «первую красавицу Бата». Леди Мэри ничего не знает о его истинном происхождении, а потому отказывает ему из-за слишком низкого происхождения. В конце концов он разочаровывается в своих иллюзиях и возвращается во Францию, в объятия своей первой возлюбленной.

Фильм, как и роман, поставил под вопрос представления о знатности и мужской чести, отношении к женщинам и настоящей любви. Декорации и костюмы были роскошными: критики-современники писали о том, что они очаровательны, как полотна Ватто[311]. Валентино сногсшибателен в напудренном парике и придворном платье образца восемнадцатого века. Эпизоды оголения торса и поигрывания мускулами должны были защитить его от обвинений в чрезмерной миловидности. «Звезду завернули в шелка и ленты; Валентино превратили в настоящую валентинку. Тем не менее он заставил трепетать сердца многочисленных женщин», – писал критик в журнале Photoplay[312]. Однако фильм приняли хуже, чем ожидалось. Многие считали, что в этой роли Валентино был слишком женственным и потерял свое обаяние. Эмили Лейдер, биограф Валентино, обращала внимание, что обвиняли в этом в первую очередь Наташу Рамбову. Ее упрекали в том, что она подталкивает мужа браться за «надушенные роли», которые на вкус публики были слишком фальшивыми и недостаточно мужественными[313]. Вскоре появилась даже пародия на «Месье Бокэра» – американская короткометражка «Месье Все Равно» (Monsieur Don’t Care, 1924), в которой Стэн Лорел исполнил роль «Рубарба Вазелино»[314].

Сценарий фильма «Красавчик Браммел» (Beau Brummel, 1924) с Джоном Берримором и Мэри Астор в главных ролях основывается на пьесе американского драматурга Клайда Фитча. Он также касается вопросов стиля, романтики и мужественности[315]. Браммел, принц моды, всегда одевается прилично и со вкусом – в отличие от рожденного в королевской семье, но ужасно воспитанного принца-регента. Берримору достались умопомрачительные костюмы. Сначала он предстает перед зрителями в сногсшибательном образе гусара, тогда как на регенте слишком откровенные штаны с высокой талией. Когда героя Берримора заставляют расстаться с его настоящей возлюбленной, Марджери (Мэри Астор), происходит трогательная сцена в саду, где напоследок он мужественно набрасывает на себя тяжелый плащ, после чего мы видим, как аккуратно он промакивает полные слез глаза, чтобы не размазать тушь.

В этом фильме Берримор заметно переигрывает: известно, что, даже несмотря на влечение к коллеге по фильму (в то время у них с Мэри Астор был роман), в этой роли ему было некомфортно. Его брат Стивен вспоминал: Джон постоянно переживал, что после этого фильма его станут называть «хорошеньким мальчиком»[316]. Не нравилась ему и «роль слабака», эмоционального Питера Иббетсона, в крайне успешной бродвейской постановке по одноименному рассказу Джорджа дю Морье, вышедшей в 1917 году. Из-за этих ролей Берримор сыграл свою следующую роль – шекспировского Гамлета – с недвусмысленной мужественностью. Хорошо известно: он хотел, чтобы его Гамлет получился настолько мужественным, что «когда я буду уходить со сцены, будет слышно, как стучат мои железные яйца»[317].

Молодая английская писательница Джорджетт Хейер опубликовала роман «Перерождение Филиппа Джеттана» (The Transformation of Philip Jettan, 1923) в издательстве Mills and Boon под псевдонимом Стелла Мартин. Позже роман переиздали в Heinemann – без последней главы и под названием «Пыль и мушки» (Powder and Patch). Действие в книге происходит в восемнадцатом веке, и эта история также посвящена вопросам мужской привлекательности. Златовласой Клеоне Чартерис нравится Филипп Джеттан, местный землевладелец. Он мог бы стать для Клеоны отличной партией, но на ее утонченный вкус слишком уж неучтив. Ее симпатии меняются, когда она встречает мистера Банкрофта, поразившего ее своей городской изысканностью. Внешность Банкрофта производит потрясающий эффект на все деревенское население Сассекса, в котором выросла Клеона. Местные жители выходят на улицу, чтобы взглянуть на его элегантный плащ бледно-абрикосового цвета, на его расшитый камзол и модные туфли с красными каблуками. Филипп в ярости. В ответ на манерность и жеманность Банкрофта он только расправляет плечи. На его взгляд, пышные кружева намного уместнее смотрятся на женском запястье, чем на мужском; «тошнотворные духи» Банкрофта и его «жирные мягкие руки» вызывают у Филиппа отвращение[318]. Однако Клеона просто очарована, она все больше убеждается, что Филипп – неотесанный мужлан.

Дальше история выстраивается вокруг через не хочу принятого Филиппом решения поработать над манерами и изменить свой стиль, научиться фехтовать и съездить в Париж. Такое решение озадачивает Клеону. Что-то неодолимо мужское привлекает ее в характере Филиппа – Джорджетт Хейер называет это «способностью к власти»[319]. После того, как у возлюбленного ее детства появляется чувство стиля и культурный капитал, его привлекательность вырастает. Более того, теперь он нравится и другим женщинам. Клеона ревнует, но чувство гордости не дает ей открыться. Филипп просит совета у светской дамы, леди Малмерсток, которая знает, чего хотят женщины. Она рекомендует Филиппу демонстрировать мужественную решительность и властность. Благодаря этому совету Филипп берет ситуацию в свои руки, и Клеона наконец бросается в его объятия.

Филипп Джеттан – ранняя версия «героя Хейер», образа, в котором писательница старалась совместить «властность» с нежностью и утонченным вкусом[320]. Современным читателям властность нравится не всегда, однако эта схема долгое время работала, особенно когда применялась на фоне личностного развития героя, предполагавшего его постепенную адаптацию к женским пожеланиям. Таким образом, перед нами – нечто большее, чем классический романтический сюжет, в котором герой смягчается под влиянием настоящей любви. Теперь ему нужно отречься от грубости, показать свою чувствительность, способность понимать и уважать желания женщины. Как в 2013 году заметил один читатель, опубликовавший свой отзыв на Amazon’s Goodreads, Джеттана «превратили в Золушку»: новый облик обретает принц, а не служанка-посудомойка[321].

Всех своих героев Хейер писала по формуле. Она сама говорила, что всех их можно разделить на две категории: «Марк I» и «Марк II»[322]. Первых она описывала так: «бесцеремонный дикий тип с отталкивающим нравом»; вторые были учтивы, хорошо одеты и богаты. Впрочем, типы могли частично пересекаться. В ее работах нередко встречались привлекательные герцоги и маркизы из восемнадцатого века, которые могли похвастаться не только утонченным вкусом, манерами и изысканной одеждой, но и стальными нервами. Такой герой появляется на первой странице «Теней былого» (These Old Shades, впервые опубликован в 1926 году) – его светлость герцог Эйвон. Эйвон «манерно» идет по ночному Парижу в сапогах с высокими красными каблуками и длинном лиловом атласном плаще. Он носит драгоценные камни и напудренный парик, а в руках его красуется украшенная лентами трость[323]. Но за этим пижонским нарядом и внешней медлительностью скрывается острый ум, изобретательность, храбрость и сила. В контексте эпохи Регентства Эйвон превращается в графа Ворта, героя одной из самых любимых публикой книг Хейер, «Опасное богатство» (Regency Buck, 1935). Ворт немного угрюм и немногословен, но при этом заслужил статус «примера для подражания в мужской моде». Вот каким он впервые предстает перед читателями: «из-под самой модной бобровой шапки виднелись черные, тщательно уложенные как бы в естественном беспорядке локоны», галстук идеально накрахмален и уложен, а дорожный плащ украшен пятнадцатью пелеринами и двумя рядами серебряных пуговиц[324]. Героиня романа, Джудит Тэвернер, находит его красивым, но слишком «самоуверенным».

Все до единого благородные герцоги и аристократы в романах Хейер обладают одним качеством: они в совершенстве владеют искусством верховой езды. Сама этимология слова «рыцарь»[325] говорит о том, что рыцарство изначально ассоциировалось с навыками езды на лошади, а также вежливостью по отношению к дамам. Герои Хейер все знают о своих лошадях, что косвенно говорит нам и об их собственных социальных показателях и родословной: владение лошадьми «у них в крови». Часто герои Хейер оказываются «искусными наездниками». Она внимательно читала Пирса Игана. Том, герой Игана, был «идеальным героем с хлыстом», и его навыки «управляться с поводьями и лихо сворачивать на углах улиц в четырехместном ландо» описывались как недостижимый идеал[326]. Высшая степень умения водить экипажи приписывалась мужчинам, которые могли смахнуть ударом хлыста муху с уха ведущей лошади[327]. Хейер так глубоко погрузилась в социальную историю эпохи Регентства и руководства по стилю того времени, что в итоге сформировала базу знаний по верховой езде, уходу за лошадьми и управлению экипажами. Она разбиралась в сложностях, связанных с управлением скоростью лошади и удержанием ее в узде, и даже понимала, в чем заключалась исключительность Клуба четырех лошадей[328]. Хейер подробно описывала преимущества и недостатки, а также социальную значимость умения управлять ландо, парным двухколесным экипажем и фаэтонами. Умение управлять лошадью указывало не только на происхождение, но и на компетентность мужчины, его зрелость. Навыки верховой езды и управления экипажами могли успокоить любые сомнения в мужественности, связанные с чрезмерным интересом к моде. Мужчина, который мог управлять лошадью, умело контролировал жизнь. Мужчин, которые не умели ездить верхом или управлять экипажем, нельзя было назвать настоящими; они либо были незрелыми юношами, либо занимали низкое положение в обществе. А вот женщины могли позволить себе неумение обращаться с лошадьми. Когда Шарлотта в «Верхе совершенства» (The Nonesuch, 1962) призналась, что не любит лошадей, потому что их поведение кажется ей непредсказуемым и «они дергаются, если их похлопать», ее попутчики-мужчины расценили это как милейший признак ее женской хрупкости[329].

Более независимые героини Хейер (вроде Джудит Тэвернер из «Опасного богатства») умеют управляться с лошадьми и с радостью ездят верхом. У мужчин это вызывало уважение, но также могло спровоцировать попытки испытать навыки героини. Когда Джудит отказалась подчиняться авторитету своего опекуна и поучаствовала в неблагоразумной гонке экипажей, ей пришлось самой спускаться со своей высокой лошади и признавать, что она вела себя неправильно[330]. Образы лошадей и верховой езды часто использовались в романтической литературе для отображения гендерных отношений. В работах Джорджетт Хейер это часто приводило к возникновению незабываемых двусмысленностей. Например, когда Анцилла из книги «Верх совершенства» выехала на прогулку, ее воздыхатель, сэр Уолдо, воскликнул: «Хотел бы я, чтобы меня так оседлали!»[331]

Лошади и сексуальный интерес уже давно связаны традицией, которая простирается вплоть до дней придворного рыцарства и отсылает нас к «Рутширским хроникам» («Всадники», «Соперники» и «Поло») Джилли Купер (1980–1990-е)[332]. Мы можем вспомнить, как Рочестер впервые появляется перед Джейн Эйр: его лошадь поскальзывается на льду и всадник борется, чтобы восстановить контроль. Джейн, как мы узнаем, смертельно боится лошадей[333].

Отзвуки «Золушки» можно найти и в «Джейн Эйр». Здесь мы видим более правдоподобную версию сказки: принц на белом коне, готовый спасти героиню, появляется не так резко. Рочестер – воплощение страсти и неистовства, а вовсе не прекрасный принц. «Верх совершенства» Хейер – это тоже история Золушки, похожая на «Джейн Эйр». Анцилла (имя героини переводится как «рабыня») работает гувернанткой, однако происхождение и врожденное изящество отличают ее от других. Несмотря на низкий социальный статус, ей удается добиться симпатии со стороны сэра Уолдо, который, конечно же, богат и крайне привлекателен. Кульминация сюжета наступает, когда Анциллу приглашают на бал. Она переживает, что по нормам приличия ей лучше отказаться, однако посетить бал очень хочется. В конце концов она идет на поводу у своих желаний и присоединяется к празднеству, надев бледно-оранжевое платье и свободно уложив волосы. Она танцует вальс с сэром Уолдо. Это злит местных матрон, которые считают, что она прыгает выше головы и лишает их дочерей возможности произвести впечатление на потенциального жениха[334].

Компания Walt Disney выпустила мультипликационную версию «Золушки» в 1950 году. Мультфильм был успешен и помог студии восстановиться после тяжелых лет Второй мировой войны. «Мечта – это желание твоего сердца», – пела Эйлин Вудс, озвучившая главную роль. 1950-е и начало 1960-х – десятилетие мечтаний и надежд на светлое будущее. Люди устали от самоограничений и лишений. Британский популярный исполнитель Билли Фьюри в 1962 году выпустил хит под названием «Однажды в мечте». Он пел «Мечты сбываются, дорогая» с такой душераздирающей искренностью, что девушки тут же выстраивались в очередь, чтобы переехать в его волшебный замок и быть вместе и навсегда[335]. В эти годы история Золушки обрела особую привлекательность: сказка легла в основу сразу нескольких спектаклей и фильмов. Например, мюзикла «Хрустальная туфелька» (The Glass Slipper, 1955) от MGM с Лесли Карон и Майклом Уилдингом[336]. Золушка в исполнении Лесли Карон – чумазая вздорная проказница с фигурой, напоминающей песочные часы, которая раздражает окружающих постоянным хвастовством: «Однажды я буду жить во дворце». Из Майкла Уилдинга принц так себе. Он выглядит намного старше Золушки и неуклюже двигается в трико. Зато оба героя привели себя в порядок перед балом. Будучи наследником «Принца Чарльза» и его (безымянного) герцогства, затерянного где-то в горах, на свадьбу Уилдинг надевает белую парчу, отороченную лебяжьим пухом, и серебряные атласные штаны.

В 1950-х в США вышли первые романтические комиксы под названием «Любовь Золушки» (Cinderella Love)[337]. Потребительские товары, оформленные по сюжетам сказки, встречались повсеместно. Частично это были товары компании Disney: целое поколение девочек носило на руках часы с изображением Золушки. Продавались игрушечные заводные Золушки. В платьях цвета незабудок они держали за руки своих принцев. Когда игрушку заводили, парочка начинала вальсировать по кругу, если стояла на ровной поверхности. Но такие игрушки выпускались не только под эгидой Walt Disney: культурное значение и коммерческий потенциал истории Золушки были очевидны всем. Так, в 1946 году в рекламе топливной компании Shell появилась умненькая девушка в модном костюме: она выходила из кареты в форме тыквы, а лакеи почтительно ей кланялись[338]. В следующем году косметическая компания Revlon выпустила губную помаду и лак для ногтей с новым оттенком оранжевого – «Тыква Золушки»[339], а после Coty выпустили духи L’Aimant во флаконах в форме хрустальной туфельки[340]. Девушкам и женщинам постоянно предлагали представлять себя в образе Золушки – будто им было нужно только найти своего принца и вместе с ним вступить в мир бесконечной радости.

В послевоенные годы принцы, принцессы и все представители королевской семьи пользовались особенным вниманием публики. В ноябре 1947 года свадьба английской принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена, недавно ставшего герцогом Эдинбургским, транслировалась на канале ВВС для миллионов зрителей по всему миру. На принцессе было украшенное цветами платье от Нормана Хартнелла, которого, поговаривали, на этот дизайн вдохновила «Весна» Боттичелли[341]. Платье было выполнено из атласа цвета слоновой кости, с вырезом в форме сердца и украшениями из кристаллов и жемчуга. В то время в стране все еще действовала система нормирования товаров, и ходили слухи, что для покупки этой ткани потребовалось собирать карточки. Филипп надел свою военно-морскую форму и нес меч, подаренный ему королем, что должно было наводить зрителей на мысли о славной истории и бесстрашии. Мечом разрезали свадебный торт[342].

Сэр Генри «Чипс» Ченнон писал в своих дневниках, что молодожены были похожи на пару из сказки. Шарм Филиппа «колоссален, как и у всех Маунтбеттенов», – отметил Чипс после свадебного танца в 1948-м[343]. Молодой герцог «обеспечил балу успех». После коронации в 1953 году волшебные чары только усилились. Чипс писал, что «все жалуются на коронационный тромбоз. Люди больше ни о чем не говорят… целыми днями только и судачат о дворцах, тиарах, каретах, форейторах, мантиях и коронах»[344]. Хотя с Золушкой королеву никто не сравнивал, к аббатству она подъехала в золотой карете. Герцог надел парадную форму адмирала флота. Весь его костюм был расшит и украшен галунами, а золотые эполеты придавали ему особый шик. Ченнон отметил, что герцог был похож на «средневекового рыцаря»[345]. Филипп первым воздал должное Ее Величеству, поклялся быть ее «вассалом всю жизнь и почитать ее превыше всех на земле». Этот замечательный для Англии и «традиционных сил всего мира» день восхищал не только Чипса[346]. Все женские журналы только и писали о королевской свадьбе.

Мечты девушек о том, что однажды они найдут прекрасного принца – или тот найдет их сам, – только крепли. Рассказывая о своей матери, историк Кэролин Стидман описывала жизнь, полную разочарований и горечи от неисполнившихся мечтаний. Стидман понимала, что воображение ее матери разжигали сказки, фантазии, в которых король мог влюбиться в гусятницу[347]. «Она родилась в семье из среднего класса, и ей хотелось: юбку из коллекции “новый облик”, деревянный домик в деревне и выйти замуж за принца»[348]. В середине века журналы и газеты пестрили историями о женщинах с «обычным» происхождением, которым удалось привлечь внимание принцев – или по крайней мере мужчин, претендовавших на подобный статус, как бы сомнительно это ни звучало.

Конечно же, в реальности явным преимуществом для любой девушки – или женщины – были собственные деньги. Успешные бизнесвумен в индустрии косметики, Элизабет Арден и Элена Рубинштейн, вышли замуж за принцев. Свадьба Элизабет Арден и князя Майкла Эвлоноффа состоялась в 1942 году, правда их брак долго не продлился[349]. Брак ее соперницы, Элены Рубинштейн, заключенный в 1938 году с доброжелательным Артчилем Гуриель-Чкониа, оказался более успешным. Хотя жених был на двадцать лет моложе невесты, брак продлился до самой смерти Артчиля в 1955-м[350]. Восхитительно богатая Барбара Хаттон, наследница состояния Вулвортов, на протяжении жизни успевшая семь раз побывать замужем, трижды вступала в брак с самоназванными «принцами»[351]. В 1933 году она вышла замуж за Алексиса Мдивани, одного из трех братьев, получивших прозвище «Мдивани на выданье» благодаря своему успеху у богатых женщин. В 1947-м Хаттон вышла замуж за князя Игоря Трубецкого. А последним ее любимым в 1964-м стал «принц» Пьер Раймонд Доан винх на Чампасаак[352]. Чампасааки – королевская семья из Лаоса, землевладения которых расположены недалеко от Меконга. Однако С. Дэвид Хейман, биограф Хаттон, предположил, что статус и происхождение «принца» были куплены на деньги жены[353]. Неудивительно, что, когда ассистентка Барбары Хаттон решила рассказать о жизни своей бывшей работодательницы, она назвала свою историю «В поисках принца» (In Search of a Prince, 1988)[354]. В Великобритании и Северной Америке статьи о свадьбах «знаменитостей» с принцами постоянно попадали на страницы женских журналов. Журнал Woman’s Own так описал свадьбу кинозвезды Риты Хейворт и принца Али Хана в 1948 году: «Восхитительная история современной Золушки, которая выбралась из безвестности и вышла замуж за прекрасного принца-миллионера»[355]. А в 1956-м свадьбу Грейс Келли с принцем Монако Ренье называли сказкой, случившейся в реальной жизни[356].

Весь этот восторг по поводу прекрасных принцев в 1950-х годах совпал с пиком популярности одной из самых странных знаменитостей десятилетия, американского пианиста и шоумена Владзи Валентино Либераче. Мать Либераче назвала обоих своих сыновей в честь главного сердцееда ее молодости, Рудольфа Валентино, но завладеть сердцами женщин довелось именно Владзи (его также называли Уолтером или Ли). Женщины безгранично любили Либераче. Историк Марджери Гарбер назвала его «принцем, коронованным на Дне матери», хотя в ряды его фанаток входили женщины всех возрастов[357]. Мужчинам было сложно вынести его успех. По обе стороны Атлантического океана выходили критические отзывы, пропитанные неприязнью к стилю музыканта. В репортаже о его первом лондонском концерте, состоявшемся в 1956 году, The Times едко отзывалась о его нарядах, называя их «угрожающе избыточными», а про «черный костюм с вкраплениями золотой нити», который Владзи надел на свое телевизионное выступление, писали, что он «будто бы сплетен из лягушачьей икры»[358]. Тем не менее аудитория Фестивал-холла «состояла в основном из девушек и женщин всех возрастов, готовых при любом удобном случае завизжать или упасть в обморок»[359].

Этот отзыв The Times особенно интересен тем, что его автор будто бы заранее настроился почувствовать отвращение и был крайне удивлен, что исполнитель «не бахвалился и не пускал слюни, не тыкал в своих обожателей бриллиантами в форме рояля». Ему пришлось признать, что у Либераче «неплохое чувство юмора, и он готов посмеяться над самим собой»[360]. Но далеко не все журналисты пытались сохранить объективность – или хотя бы хладнокровие. Сила ненависти, которую некоторые мужчины питали к Либераче, очевидно проявилась в двух оскорбительных статьях Уильяма Коннора («Кассандра»), опубликованных в Daily Mirror в 1956 году. Либераче подал на автора в суд за клевету и получил 8000 на покрытие расходов и убытков[361].

Даже некоторая склонность к графомании не объясняет силу отвращения, которым брызжет Коннор в своих статьях. Он называл Либераче «кучей сиреневого вздора», обвинял его в «сюсюкании с матерью» и считал, что тот олицетворяет собой «самую большую сентиментальную блевотину современности». В самых известных пассажах его критика беспощадна: Либераче назван «смертельно опасной, подмигивающей, посмеивающейся, жмущейся поближе, хромированной, надушенной, светящейся, дрожащей, хихикающей, пахнущей фруктами, жеманной, покрытой льдом кучкой материнской любви», которая со времен Чарли Чаплина в 1921-м оказалась «самой популярной и влиятельной фигурой в Лондоне». Либераче, заключал Коннор, «это вершина секса – мужского, женского и среднего рода. Все, что он, она или оно когда-либо могут захотеть»[362].

Дальше в его работы можно не углубляться – и так понятно, что подобные оскорбления намного больше говорят о нем самом, чем о Либераче. Почему любовь мужчины к матери вообще так осуждалась? Как это чувство могло разрушить мужественность? Если Либераче так сильно любили, почему Коннор нападал на него, а не на его поклонников? И кого в этой ситуации скорее можно назвать извращенцем?

Коннор зашел еще дальше, когда начались слушания в Высоком суде. В отношении смыслов, в действительности вложенных в определения вроде «пахнущий фруктами» и «голубок», проводились сложные расследования. Коннору пришлось увиливать от обвинений в том, что его отвращение к некоторым породам собак (пуделям) возникло из-за того, что он ассоциировал их с определенными формами сексуального выражения или проститутками[363]. В деле фигурировало огромное количество парафраз и отказов выражаться буквально. Коннор писал о Либераче: «Должно быть что-то неправильное в том, что наши подростки, стремящиеся к сексу, и матроны среднего возраста, у которых секс уже в печенках сидит, – все влюбляются в эту сладкую гору звенящей трескотни»[364]. Но Либераче отвергал любые предположения о том, что его выступления были по своей природе сексуальны. Он считал, что женскую аудиторию привлекала его сентиментальность, уважение к зрителям и умение произвести впечатление. И, скорее всего, он был прав.

Когда изучаешь подробности этого разбирательства, больше всего бросается в глаза царившее в обществе замешательство. Некоторые качества, которые привлекали женщин в образе Либераче, заставляли мужчин подвергать сомнению его мужественность. Сначала никто этого не понимал, но на рассмотрение в суд тогда, по большому счету, попали сексуальные предпочтения самого Либераче. Когда в самом начале тяжбы его спросили, является ли он гомосексуалом, Либераче ответил: «Нет, сэр». Многие утверждали, что это – лжесвидетельство. Но, как показал внимательный биограф Либераче, Дарден Эсбюри Пайрон, его отречение от гомосексуальности легко объяснялось особенностями того времени[365]. Тогда в рамках культурных стандартов гомосексуальную ориентацию считали преступной, больной, отвратительной. На это явно указывают и статьи Коннора, в которых так часто упоминаются рвотные порывы автора. Гомосексуальность считалась противоположной мужественности. И если Либераче жил в мире, где гомосексуалов не считали мужчинами, выбора у него, на самом деле, просто не было. Он не лицемерил, скрывая свою нетрадиционную ориентацию, – он заботился о собственной безопасности.

Не менее благоразумным было его решение на время слушаний отказаться от своего яркого стиля. Либераче всегда появлялся в суде в намного более скромных костюмах, чем обычно. В 1956-м в The Times писали, что он называл себя «поклонником эффектности», поясняя, что «люди ждут от меня этого, иначе я одевался бы намного скромнее»[366]. В ходе слушания в 1959-м его адвокат Гилберт Бейфус предостерег присутствующих от глумления над американской публикой, которой такая эффектная внешность по вкусу, и от неосторожных заключений о том, что это несовместимо с мужественностью. В конце концов, в эпоху Регентства мужчины тоже любили приодеться. Бейфус напомнил слушателям, что люди до сих пор с удовольствием смотрят на эффектных охранников в Букингемском дворце, на рыцарей с подвязками, – да и присутствующие в зале вообще-то в париках[367].

В 1950-х внешность Либераче еще не была такой яркой, однако он уже напоминал джентльмена из восемнадцатого века или актера в роли прекрасного принца. В 1956 году Либераче даже обменялся костюмами с Элвисом[368]. У этих мужчин было что-то общее и помимо интереса к музыке. Они оба развивали и представляли на суд публики более «пышный» образ мужественности. И женская аудитория была от него в восторге. Экстравагантная парча Либераче, его меха и блестящие украшения вызывали у женщин восторг и даже, возможно, некоторую зависть: дамы с огромным удовольствием прощались с военной системой нормирования товаров. Во время выступлений Либераче в Манчестере и Шеффилде слышались грубые мужские выкрики: «Педик!» и «Уезжай обратно, гомик!». Но преданные поклонницы вдохновляли музыканта: Либераче хвастался, что получает от 6000 до 10 000 писем в неделю, а также большое количество предложений жениться и лавину валентинок[369]. Дамы любили его острый ум, его учтивость, да и очевидную привязанность и уважение к матери. Кстати, Элвис тоже обожал свою мать. Мужчинам вроде Уильяма Коннора это могло казаться тошнотворным и немужественным, но женщины смотрели на ситуацию иначе.

Можно провести определенные параллели между творчеством Либераче и другого культурного феномена того времени, английской писательницы романтического жанра Барбары Картленд. Лучше всего книги Картленд продавались в 1960–1980-х, и наиболее ярко она проявила себя в конце этого периода. Однако активно писать Барбара начала уже в послевоенные годы и продолжала плодотворно работать даже в старости, вплоть до самой своей смерти в конце века[370]. Ее публичное поведение, как и у Либераче, характеризовалось очень яркой гендерной окрашенностью: она изображала высшую степень женственности, которая несколько противоречила ее амбициозности и силе воли. В молодости Картленд была очень привлекательной, а с возрастом будто бы превратилась в пародию на саму себя. Со временем ее внешний вид становился все нелепее и в конце концов певратился в объект высмеивания критиков-мужчин: они соревновались в том, кто же опишет ее наиболее едко. Лаконичнее всех с задачей справился австрало-британский писатель Клайв Джеймс: «Волшебно накрашенные тушью, ее глаза были похожи на двух маленьких ворон, которые с размаху врезались в известняковый обрыв»[371]. Картленд носила пышные шелковые платья от Нормана Хартнелла – приторно-розовые или нежно-голубые. В качестве аксессуаров использовались экстравагантные шляпки с перьями.

Картленд, признанная «королева любовного романа», опубликовала больше 700 книг и благодаря своей продуктивности постоянно попадала в Книгу рекордов Гиннесса: в год она могла написать больше двух десятков книг. Ее романы перевели на тридцать четыре языка, они были известны по всему миру, хотя в 1980-х в Великобритании и США их популярность заметно снизилась. Формула романа Картленд хорошо известна. Героини, которых она называла своими «золушками», были невинны, чисты и красивы. Они влюблялись в герцогов и принцев – тоже красивых, богатых и мудрых в отношении житейских вопросов[372]. Картленд считала любовь явлением духовным и божественным. Она утверждала, что на протяжении всей писательской карьеры ее вдохновляло впечатление, еще с юности оставшееся у нее от книг Этель Делл, которая и научила ее верить в «истину любви»[373]. Картленд ассоциировала себя с «образом Золушки – красивой, но бедной молодой девственницы, которая танцует до заката и мечтает о принце»[374]. Хотя личная жизнь писательницы была непроста, со сложными отношениями с мужчинами, она считала себя невинной – словно у нее была некая «духовная девственность». «Я всегда казалась себе похожей на цветок, очень нежный и женственный, и всегда стремилась получить защиту сильного мужчины», – признавалась она своему биографу Генри Клауду[375].

Как и Либераче, Картленд была загадкой для окружающих. Либераче в своих выступлениях и Картленд в своих книгах формировали яркие гендерные репрезентации самих себя, лишенные при этом сексуальности. Оба придерживались – и даже пропагандировали – утешительное понимание сексуальных различий, корни которого уходили в жесткие ограничения послевоенного времени, когда мужчины были мужчинами, а женщины – женщинами и гендерные роли были ясно разграничены. Но в то же время их личности и действия ставили под вопрос всю эту гендерную парадигму. В их поведении было много отрицания. Либераче отрицал, что мужчины были для него сексуально привлекательны. А когда Картленд спрашивали, как же ее герои набирались сексуального опыта в мире девственниц, она резко отвечала, что этот вопрос ее «утомил»[376]. Она объясняла, что действие ее романов происходило в прошлом именно потому, что это позволяло героиням быть чистыми, невинными. А современное общество, на ее вкус, становилось слишком либеральным.

В 1970-х издатели стали намекать, что героини Картленд слегка устарели: были слишком непорочными, слишком неземными для современной публики. Но писательница не соглашалась. Мужские герои ее историй тоже не особенно менялись. В представлении Картленд мужественность предполагала шик, деньги и определенную отстраненность и даже жесткость по отношению к женщинам. Сколько бы она ни говорила о духовной составляющей любви, действительно привлекательный герой обязательно был богатым. Если у него не было дворца, он должен был владеть хотя бы сельским поместьем: Картленд часто говорила, что девушке везло, если ей удавалось выйти «замуж за человека, у которого есть ворота в свой парк»[377]. Рассуждения феминисток второй волны о том, что мужчины должны разделять с женщинами домашнюю работу, вызывали у нее непонимание и даже приводили ее в ужас. «Будьте мужчинами, отказывайтесь мыть посуду», – увещевала она на встречах с читателями[378]. Картленд считала, что мужчина, стоящий у раковины на кухне, лишается мужественности, становится продуктом женского – но ничуть не женственного – садизма[379]. Важную роль в формировании этой точки зрения играл социальный класс: для грязных дел у лордов и леди всегда были слуги.

Героями Картленд обычно были герцоги и принцы с разными титулами: герцог Букминистерский – в книге «Гордая бедная княжна» (Pride and the Poor Princess, 1981); умопомрачительный герцог Дарлингтон в «Страхе и любви» (Afraid, 1981); граф Рокбрук, который влюбился в простую деревенскую девушку по имени Пурилла в книге «Львица и лилия» (The Lioness and the Lily, 1981). Мужчины могли быть наследниками королевств, находившихся где-то в Центральной или Восточной Европе, на Балканах или в России. Так, в книге «Мегера и король» (The Hellcat and the King, 1977) мы знакомимся с королем Карании Миклошем; в «Страсти и цветке» (The Passion and the Flower, 1978) перед нами предстает князь Иван Волконский; а во «Влюбленном короле» (A King in Love, 1983) – Максимилиан, король Вальдастана. Конечно же, принцы заваливали героинь дорогими подарками. Очаровательный князь Иван подарил бедной Локите букет орхидей и инкрустированную бриллиантами брошь в форме бабочки, лежавшую в белой бархатной коробочке[380]. Картленд нравилась атмосфера конца восемнадцатого века, потому что после 1790-х мужчины перестали носить парики. Писательница признавалась: она «никогда бы не поверила, что мужчина в парике может привлекать как любовник»[381].

В 1950-х особую привлекательность книгам Барбары Картленд добавляли обложки от Френсиса Маршалла, которые выпускали сразу несколько издательств: New English Library (NEL), Corgi, NBantam и Pan[382]. До того Френсис Маршалл работал иллюстратором в британском Vogue. Его иллюстрации для обложек книг Картленд демонстрируют талант к изображению мрачных принцев с идеальной осанкой, которые возвышаются над мягкими податливыми Золушками. На его рисунке для книги «Очарованная вальсом» (The Enchanted Waltz; Arrow, 1955) изображена кружащаяся по залу пара, и принц просто блистателен в зелено-голубом фраке и шелковых чулках. Все двадцать лет у принцев в исполнении Маршалла были одни и те же черты: волевой подбородок и идеальная осанка. На обложке «Капризного ангела» (A Very Naughty Angel, 1975) принц с волосами цвета воронова крыла одет в отороченную соболем мантию, на нем красная шелковая лента и сапоги со шпорами. Меч наклонен под весьма двусмысленным углом, а зонтик милой спутницы стыдливо его касается.

К последней четверти двадцатого века истории про Золушек начали надоедать читательницам. Еще до возникновения движения за освобождение женщин мечты о прекрасном принце, который спасет от монотонности домашнего хозяйства, стали казаться просто нереалистичными. В настоящей жизни, а не в сказке, после замужества женщины 1950–1960-х вынуждены были вести борьбу за то, чтобы как-то успевать вести домашнее хозяйство и при этом работать[383]. Да и домашняя жизнь больше не казалась пределом мечтаний, даже состоятельная: она скорее отупляла и удручала. В то время активная сексуальная жизнь до брака все еще связывалась с определенными рисками и осуждалась; однако некоторые писательницы в своем творчестве изучали, как мужчины, брак и материнство становятся ловушкой для женщины. Среди этих писательниц была и Пенелопа Мортимер[384].

Название самого известного романа Мортимер, «Пожиратели тыкв» (The Pumpkin Eater, 1961), отсылает нас к детской прибаутке («Питер, поедатель тыквы: / У него была жена, / Но он не мог ее содержать, / Поэтому он спрятал ее в тыкву / И там ее и хранил»). Эта отсылка имеет глубокое метафорическое значение. Внутри тыквы мягкие и сочные, в них много семян. Женщина в тексте находится во власти собственного тела и плодородия. Мы чувствуем: автор намекает, что мужчины контролируют женщин, используя секс и беременность. Но съеденная тыква не превращается золотую карету, которая везет Золушку на бал, нет. Это – ее тюрьма.

Феминистки второй волны призывали женщин брать контроль над собственными телами и сексуальностью в свои руки; пассивность женских сказочных персонажей вызывала у них острый протест[385]. Некоторые даже взялись полностью переписывать сказки: чтобы сделать героинь более вздорными, с критическим отношением к шарму принцев[386]. «Золушка бросает прекрасного принца», – написали в Daily Mirror в статье 1987 года, посвященной отношению библиотек к несексистским книгам для детей, которые рассказывали о равных жизненных и карьерных возможностях для девочек[387]. Картленд, конечно же, была просто в ужасе. «Эти книги отвратительны. Девушки должны быть мягкими, милыми и нежными – полной противоположностью мужчинам», – говорила она журналистам[388].

Не только Золушка казалась глупой в традиционной интерпретации. В фильме «Туфелька и роза» (The Slipper and the Rose, 1976), продюсером которого стал Дэвид Фрост, должны были развиться характеры обоих персонажей – и Золушки, и принца. «Эдвард, принц Юфрании», роль которого исполнил Ричард Чемберлен, тревожится из-за чрезмерного давления родителей – те хотят, чтобы он вступил в брак, руководствуясь политическими соображениями. Для этого и организовали «бал невест». Принц называет это «выставкой домашних животных» и «отвратительным конкурсом красоты» (подобные определения часто использовали участники движения за освобождение женщин). И сам он чувствовал себя вещью – призом в этой гонке. Одетый в бархатные сюртуки разных оттенков серо-коричневого, янтарного и бледно-зеленого, Чемберлен отлично подошел на роль сексуального объекта. В менее формальной обстановке его герой предпочитал поэтичные кружевные рубашки с нежной цветочной вышивкой. Он словно олицетворял собою ответ на девичьи молитвы. Фильм добился определенного успеха в Великобритании, но не в Северной Америке. «Превратили хрустальную туфельку в свиное ухо», – писали в The New York Times[389]. Винсенту Кенби, критику из этой газеты, показалось, что в фильме «принца сделали какой-то лягушкой»; а пара Золушки и Эдварда «была похожа не на героев сказки, а на фотографию с банки арахисовой пасты»[390].

В Великобритании фильм «Туфелька и роза» в 1976 году показывали с позволения королевы – та его оценила[391]. Спустя пять лет леди Диана Спенсер подъехала к собору Святого Павла в карете c большими окнами; на ней было пышное платье из шелка цвета слоновой кости, украшенное старинным кружевом. За «сказочной» свадьбой робкой и красивой молодой женщины и Чарльза, принца Уэльского и наследника трона, следила телеаудитория со всего мира – в общей сложности 750 млн зрителей. Это событие снова вдохнуло жизнь в анахронизмы вроде восхищения тиарами, роскошными нарядами и королевским статусом. Феминистки переживали, что это плохо повлияет на молодых девушек. В The Times опубликовали статью Пенни Перрик под названием «Первоклассная хрустальная туфелька?» – автор беспокоилась, сумеет ли Диана стать примером для подражания, ведь она всего лишь милая воспитательница, которой посчастливилось завоевать сердце принца[392]. Но вскоре всем стало очевидно: королевский брак далек от идеала. Сложно было избежать новой волны критики по отношению к сказкам. Многие считали, что Диана разрушила представление о браке с членом королевской семьи как гарантии долгой и счастливой совместной жизни. Оказалось, что принц долгое время был влюблен в другую, замужнюю женщину. Наступило время болезненных признаний и актов эмоционального отмщения. Ничего личного не осталось: все тиражировалось и преувеличивалось стараниями мировой прессы. Барбара Картленд – на чьих книгах выросла Диана – очень из-за этого переживала. Она говорила, что в юности Диана читала только ее книги, которые, судя по всему, не принесли ей добра[393].

В представлениях о принце для Золушки возникли новые ироничные нотки. В том же году, когда состоялась королевская свадьба, британский поп-музыкант Адам Ант выпустил альбом под названием «Прекрасный принц» (Prince Charming), и его заглавный трек стал хитом номер один[394]. Работая с Малькомом Маклареном, менеджером панк-рок-группы Sex Pistols, Адам Ант (урожденный Стюарт Лесли Годдард) стал примером явления, которое позже стали называть «новым романтизмом». Его представления предлагали зрителям «шведский стол» проявлений мужественности. В видеоклипе на песню «Prince Charming» Ант предстает в образе Золушки-мужчины, такой уязвимый в своей грязной майке, которую волшебница-крестная (дородная стареющая блондинка Диана Дорс) превращает в сексуальный костюм денди-гусара. Он прибывает на бал в сверкающей низкой спортивной машине. Под гипнотические удары барабана Ант на люстре спускается к танцующим, а потом проходит через весь зал в обтягивающих серебряных кожаных штанах. Он целенаправленно подходит к большому зеркалу и разбивает его на кусочки. Кадры, в которых Ант предстает перед нами в образах Клинта Иствуда, Элиса Купера и Рудольфа Валентино, должны показать, из каких составляющих строятся многогранные представления современников о мужественности. В этом видео раскрывается культурная репрезентация гендера. Мужественность в нем самоуверенна, однако в ней есть место и для уязвимости: боязни быть осмеянным или страха женской прожорливости (уродливые сестры жадно поедают шоколадки в форме сердечек). Этот клип получился очень сильным и пришелся по вкусу как женской, так и мужской аудитории.

История Золушки переосмысляется снова и снова. В 2005-м Кеннет Брана адаптировал сюжет для киноремейка классического мультфильма 1950-х от Walt Disney. Авторы фильма переработали сюжет, впрочем остались близки к оригиналу: The Guardian сравнивает результат с «безвкусным», но «ярким, красивым и пахнущим лавандой пирожным» – лента привлекает исключительно своим старомодным романтизмом[395]. Но в последние десятилетия истории Золушек стали более жесткими: прекрасные принцы все реже спасают злополучных героинь, чтобы потом во веки вечные их защищать. С 1970-х произошло немало социальных изменений, в том числе подъем феминизма, уравнивание возможностей и изобретение более эффективных средств контрацепции. Все это позволило и женщинам, и мужчинам больше экспериментировать в отношениях. Теперь они чаще задумываются о том, какого именно партнера им хочется иметь да и хотят ли они вообще создавать длительные отношения[396]. Идея любви с первого взгляда стала казаться наивной. Когда повышается уровень образования женщин, они получают возможность себя обеспечивать, и образы Золушек и Спящих красавиц начинают перекраиваться – сказочные девушки становятся более решительными и скептически настроенными в отношении собственных мечтаний о принце.

Как и киноверсия «Принцессы-невесты» (The Princess Bride, 1987[397]), фильм «Чем дальше в лес…» (Into the Woods, 2014), основанный на сюжете одноименного бродвейского мюзикла, привносит в сказку элементы комедии[398]. В этой истории два принца: один влюбляется в Золушку, второй – в Спящую красавицу. Оба они нарциссы, озабоченные в первую очередь собственными любовными страданиями. Кульминация фильма – эпизод, в котором принцы, взбираясь на водопад, сдирают с себя рубашки, обнажают шикарные загорелые тела и при этом мелодраматично, соревнуясь друг с другом, поют о своих тревогах (по сценарию эта песня называется «Агония»). Мечты о любви с первого взгляда и на всю жизнь оказались пустыми: счастливого «жили-поживали и добра наживали» просто не существует. Принц Спящей красавицы вскоре начинает изменять своей возлюбленной. Она возмущается, но принцу все равно. «Меня воспитывали быть прекрасным, а не искренним», – нежно отвечает он.

5

Темные принцы, таинственные чужеземцы

Любовники из пустынь, преступники и вампиры

В 1959 году Дафна дю Морье опубликовала рассказ под названием «Опасный мужчина» (The Menace). Его главный герой – стареющая кинозвезда. Писательница объясняла: «На жаргоне киношников, а еще чаще у женщин, “опасный мужчина” значит сердцеед, любовник, человек с широкими плечами и вообще без бедер»[399]. Дю Морье всегда интересовало, что же привлекает женщин в мужчинах, и в этом рассказе она исследует стиль мужественности, который делал ее воображаемую кинозвезду, Бэрри Джинза, таким горячим в глазах поклонниц. Отчасти его успех обусловливался внешностью. «Но самое главное – у Бэрри был рот твердый и решительный, а под ним квадратная челюсть с ямкой на подбородке, сводившей с ума миллионы людей»[400]. Бэрри Джинз был немногословен, не любил общаться с женщинами и имел привычку натягивать на глаза свою мягкую фетровую шляпу. В его образе считываются отсылки к Джеймсу Кэгни, Джеймсу Мэйсону и Хамфри Богарту. Бэрри Джинз – эдакий мужчина в кубе, которого не обошла стороной мода на бифштексы с кровью, сон нагишом и прогулки в снегопад без пальто. Все повествование посвящено препарированию его суровой мужественности. В «реальной жизни» Бэрри живет под каблуком у суровой жены, которая контролирует его расписание и режим. Дю Морье задавалась вопросом: чем же была обусловлена мода на таких необщительных кинозвезд в межвоенные годы? Было ли мужчинам комфортнее держаться от женщин на расстоянии, отказываясь от ответственности за все заботы и сентиментальных ухаживаний? В истории дю Морье новые кинотехнологии – сенсорные программы, или «сенси», – регистрируют падение жизненных сил и сексуальной привлекательности Бэрри. Его спонсоры и пиар-отдел в панике, они пичкают беднягу стимуляторами, но ничего не помогает. В конце концов нужное воодушевление – что-то вроде психологической виагры – появляется из неожиданного и обыденного источника.