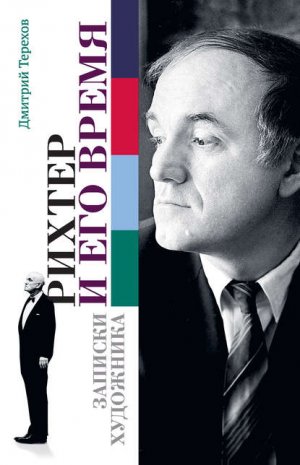

Рихтер и его время. Записки художника Терехов Дмитрий

© Терехов Д. Ф., 2019

© Оформление ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Святослав Теофилович Рихтер (1915–1997)

От автора

Здравствуйте, это автор.

Итак, «Рихтер и его время».

Вы насторожились? И вы правы!

Книга для такого названия явно тонка. Но ведь любая книга о великом человеке – это еще и книга о его времени. Великие люди олицетворяют свое время. Доказывать это не нужно. Достаточно того, что мы говорим: «Пушкинское время…», «Во времена Достоевского…» и т. д.

Поэтому название книги соответствует содержанию. Но если быть точным до конца, к сему следовало бы добавить еще два слова, а именно – «кое-что»: «Кое-что о Рихтере и кое-что о его времени», но так слишком длинно и некрасиво. Положение спасает подзаголовок – «Записки художника». Согласитесь, это совсем без претензий.

Не ждите многого от рассказа художника. Художник – молчальник и потому плохой рассказчик. Он не в ладах с дисциплиной мысли и поэтому предлагает вам всего лишь «записки», то есть нечто беглое и неосновательное. Память его избирательна. Мнение его субъективно. Он затворник мастерской, узник своего воображения, хотя настойчиво уверяет себя, что свободен.

Нет профессии более несвободной, чем свободный художник. Свободный художник зависит от мнения заказчика, от мнения общества, от музейных работников, от домоуправа, от пожарного, всегда имеющего претензии к проводке в его мастерской; он зависит от дворника, которому давно надоела бумажная рвань, разносимая ветром из его окон… Словом, на художника смотрят косо. И поделом, художник – человек ненадежный. И это непоправимо.

Поэтому смиритесь с недостатками этой книги и извините автора.

Итак, рассказы о Рихтере. Но можем ли мы судить сейчас о нем с должной полнотой? Можем ли мы, рассматривая гору с двух шагов, увидеть ее сразу со всех сторон? Мы все его современники, и любое наше воспоминание неизбежно автобиографично и потому узко. Однако сейчас многие пишут о Рихтере, и это замечательно! Останутся свидетельства очевидцев, свидетельства близких. И не беда, что это многих раздражает: мол, «непохоже», «не о том!», «а это еще зачем?!». Не беда. Это все скоро останется в прошлом. Зато для будущего сохранятся драгоценные черты и подробности жизни великого человека.

Хотелось бы только вспоминать о нем не по-обывательски, а это значит – проявлять некоторое бесстрастие и не ставить перед собой задачу угодить всем.

Дмитрий Терехов 22.01.2001 г.

I. Неоконченная биография. Факты, комментарии, новеллы и эссе

Нине Львовне Дорлиак

С восхищением.

На прощанье…

Митя 17 мая 1998 г.

Предисловие

Нина Львовна Дорлиак была моей бесценной помощницей, советчицей и судьей в работе над биографией Святослава Рихтера.

17 мая 1998 года она скончалась. Книга осталась незаконченной. Сейчас трудно сказать, как сложится судьба продолжения. Одно ясно: теперь это будет уже другая книга, ибо со смертью Нины Львовны для меня исчезли живая связь времени и чувство личного сопричастия к жизни ее великого мужа…

Мысль написать биографию Святослава Рихтера возникла сама собой. Прежде всего было желание оставаться с ним, не отпускать его в прошлое, говорить и думать о нем.

Эта работа захватила осень, зиму и весну 1997–1998 годов. В то время мы с Ниной Львовной виделись почти ежедневно.

Вскоре определились размер и тон книги. Но возникли и сомнения. Конечно, хотелось, чтобы сам рассказ был более поэтичным, нежели научным. Но поэтичное всегда субъективно. Допустимо ли вводить в биографию великого человека домысел рассказчика? Было время, когда нам казалось, что сами факты, в своей последовательности, дадут и характер, и среду – словом, воссоздадут черты ушедшего времени. Но написав так несколько глав, мы увидели: это уже не книга, не эссе, это всего лишь справка, подавляющая своими размерами.

И возник план попытаться примирить эти противоречия, поделив все изложение на отрывки: факты, комментарии, новеллы и эссе.

Уж очень не хотелось потерять строгость, это главное качество биографических рассказов! Отказаться совершенно от элементов вымысла в такой книге было невозможно.

Но следовало ни в коем случаене выдавать его за правду.

И вот все, что требовало каких-то дорисовок, догадок, предположений, было собрано в новеллы. Эти отрывки по своему звучанию, по своему устройству должны были, как казалось, принципиально отличаться от остального текста. Во-первых, им надо было придать некую личностную неопределенность. И было решено не употреблять в них имен собственных, а ограничиться лишь местоимениями. Кроме того, новеллам были предпосланы заглавия. Таким образом, мы получили род литературных иллюстраций к происходящим событиям. Это лишь воздух, лишь пространство, в котором происходит действие, однако весьсюжетный состав новелл – строго фактический. Иногда прямые воспоминания действующих лиц книги частично входили в новеллы, ибо сюжетная коллизия, поворот событий этого требовали.

Что же можно сказать о других отрывках, а именно о комментариях или эссе?

Это если не традиционные, то во всяком случае частые спутники больших биографий.

В этой книге они нужны для реконструкции ушедших времен, о которых постепенно стали забывать у нас в России, а за ее пределами и вовсе не имеют понятия. Они нужны для осознания умонастроений русской интеллигенции в советский период и, главное, для осознания той почти недозволенной формы духовной свободы, которая и былапервопричиной создания всей русской культуры в XX веке.

Итак – Святослав Рихтер в трагическом пространстве своего времени.

Попытаться изложить это и стало целью всей работы.

Теперь план казался ясным, все пробы, эксперименты остались позади, и я начал работу над окончательным вариантом текста.

* * *

Вечерами, часов около семи, я появлялся у Нины Львовны, чтобы обсудить сделанное за день.

Мы садились в старинные глубокие кресла под высокими торшерами против двух молчаливых теперь роялей. Свое кресло я разворачивал так, чтобы видеть лицо Нины Львовны.

Передо мной обычно была маленькая банкетка, на которой размещались рукопись и магнитофон.

Нине Львовне всегда казалось, что мне темно читать, и она говорила:

– Вы окончательно испортите глаза.

Тут она делала движение рукой, как бы желая подвинуть ко мне тяжелый торшер. Тогда я быстро подвигал его сам, хотя света было достаточно, и чтение начиналось.

Поначалу я сильно волновался, и мое лицо горело, словно я смотрел в истопленную печь.

Потом я привык. Ее отношение ко мне было таким, что встречи с ней, эти чтения были для меня истинной радостью и главным содержанием жизни этих месяцев.

В ее квартире красиво и тихо. За окнами далеко внизу огни и огни. Сюда, на шестнадцатый этаж, шум города почти не доносится. Со стен множеством фотографий смотрит в комнату Святослав Рихтер.

Здесь я совершенно ясно чувствовал, что пришел не к ней, а к ним и читаю обоим. Прочтя приготовленное, мы что-то повторяли, вслушивались, старались представить себе, как это примет человек посторонний, человек другой культуры. Потом Нина Львовна давала мне уже приготовленные документы, письма, программы, записи. Часто она рассказывала что-то сама, и я включал магнитофон, что ее никак не стесняло.

Иногда я уходил в кабинет и снимал с секретера тяжелую шкатулку красного дерева размером с чемодан. В ней хранились подобранные по годам фотографии. Описания людей, их одежды, вида комнат или домов – все это сделано с фотографий.

Любой вопрос, возникавший в период работы, Нина Львовна решала сразу, без промедления, хотя для этого надо было связаться с людьми то в Испании, то в Америке, то где-нибудь еще. Тут же при мне посылался факс. Ответ мы получали чаще всего еще до моего ухода и лишь изредка – на другой день.

К десяти мы заканчивали и пили чай или на кухне, или в маленькой столовой за овальным столом, где всегда стоял прибор Святослава Теофиловича.

Когда была готова первая часть, Нина Львовна вдруг сказала:

– Давайте сегодня немного выпьем… Смотрите-ка, что мне подарили.

Она поставила на стол керамическую флягу, запечатанную красной сургучной печатью. Потом появился какой-то сложный штопор, похожий на хирургический инструмент. Горло фляги было нестандартным. Штопор не подходил, и весь хитроумный механизм был тут бесполезен.

Я открыл флягу, протолкнув пробку внутрь, и налил в рюмки старое, совершенно черное вино.

Так отметили мы окончание первой части. Но только ли это?

Кто мог знать тогда, что впереди нас ждали всего две-три встречи и мы, по существу, простились…

Однако я успел прочесть Нине Львовне почти все. Специально для нее был сделан единственный компьютерный экземпляр,единственный, чтобы биография в неоконченном виде не расходилась по Москве.

Итак, Нина Львовна знала в этой книге каждое слово.

Исключение составляли только две новеллы – «Женский портрет в кругу семьи на фоне деревьев» и «Гений».

План и содержание этих отрывков были ей лишь рассказаны, но прочесть их в законченном виде я так и не успел.

На панихиде и на отпевании Нины Львовны говорил о ней ее духовник и друг отец Николай Ведерников. Говорил очень просто и точно. Он говорил о ней как о человеке выдающемся, как о человеке редкостного благородства, доброты, как о верном друге и спутнице Святослава Рихтера, прожившей с ним более полувека…

Но ведь это была великая камерная певица, единственная в своем роде, не знающая равных себе ни в России, ни за ее пределами, подлинная гордость нашей и мировой музыкальной культуры…

В заключение хочу поблагодарить за помощь, оказанную мне в работе над этими главами: Ирину Ивановну Наумову – за воспоминания и дневниковые записи, вошедшие в новеллы «Пастораль», «Сестры» и «Ночь на Лысой горе»; Наталью Дмитриевну Журавлеву – за ее существенные замечания и советы; Сергея Васильевича Дильмана – за архивные материалы к новелле «Война»; и, наконец, особую благодарность я выражаю Галине Алексеевне Писаренко и Виктору Ивановичу Маланичеву за бесценный вклад в третью часть и содействие в издании этой книги.

Глава первая

Из тысячи выдумок, распространяемых про значительных художников, самая известная та, что они – люди странные и тяжелые в общении…

Микеланджело Буонарроти

Великий пианист Святослав Теофилович Рихтер родился 20 марта 1915 года на Украине в городе Житомире. Отец – Теофил Данилович Рихтер – был музыкантом. Работал органистом в оперном театре в Одессе, а также в городской лютеранской церкви. Давал уроки игры на фортепьяно. Мать – Анна Павловна (в девичестве – Москалева) – происходила из семьи председателя земской управы в Житомире. Специального образования не получила. После революции работала дома, принимая заказы на шитье…

Вот как сам Рихтер говорил об отце: «Он происходил из семьи немецких колонистов. Предки его жили в Польше, и, вероятно, кое-что от польского было и у него.

Он был разносторонне одарен. Учился в Вене вместе со Шрекером – у Фишгофа и Фукса. Провел в Вене около двадцати лет. Хорошо играл на фортепьяно, особенно романтические пьесы – Шумана, Шопена. В молодости как пианист давал концерты. Но панически боялся эстрады и из-за этого так и не стал концертирующим пианистом. Превосходно владел органом, часто на нем импровизировал. Его импровизации приходили слушать многие – и в одесскую кирху, где он постоянно играл, и в оперный театр, где он служил органистом. Надолго всем запомнилась одна из таких импровизаций – во время гражданской панихиды по Прибику. В ту пору я был уже в Москве, но, по словам знакомых, слышавших тогда его, это было нечто необыкновенное.

Дедушка (по отцовской линии) был музыкальным мастером и настройщиком. Имел много детей, чуть ли не двенадцать. Его почти не помню. Умер он, когда мне было два года…»

А вот его слова о матери: «Ее девичья фамилия – Москалева. Происходила из семьи, в которой смешивались многие национальности – русская, польская, немецкая. Были даже остатки шведского, венгерского и татарского. Влияние татарского элемента ощущаю до сих пор: люблю восточную музыку.

Мама приходилась дальней родственницей Женни Линд. Была художественно одарена, хорошо рисовала, любила театр, музыку. По своему характеру напоминала один из персонажей пьесы Булгакова “Дни Турбиных” – Елену Турбину. Вообще, когда смотрел этот спектакль, многое ассоциировалось у меня с детством…»

Пастораль

…За Киевом ясными днями плывут и плывут легкие, прохладные тени. Едва задев, едва коснувшись вишневых садов, пересекая проселки, улетают они далеко к горизонту, то ли в Румынию, то ли в Польшу…