(Не)осознанное. как бессознательный ум управляет нашим поведением Млодинов Леонард

Читать бесплатно другие книги:

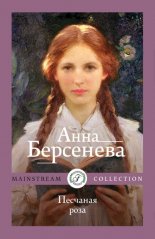

Серебряное колье с песчаной розой достается Соне Артыновой в наследство. И очень ей подходит: цвет п...

Книги Розамунды Пилчер (1924–2019) знают и любят во всем мире. Ее романы незамысловаты и неторопливы...

«Граф Монте-Кристо», один из самых популярных романов Александра Дюма, имеет ошеломительный успех у ...

Я даже не мог предположить что странный сигнал, который словил Гера, раскроет нам настоящее змеиное ...

Мы наконец нашли их! Наши друзья живы, целы и более того, смогли хорошо устроиться! А мир-то этот ок...

Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге «Проклятые короли», открывшей мрачные тайн...