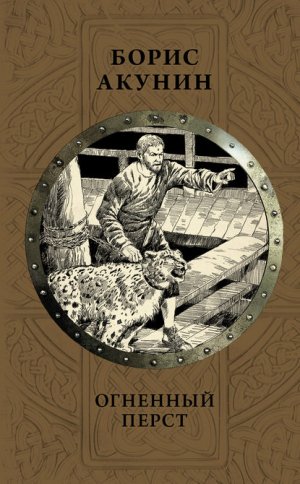

Огненный перст Акунин Борис

Читать бесплатно другие книги:

Чудны дела твои, Господи! Как только Андрей Ильич Боголюбов вступает в должность директора музея изо...

Эрик-Эмманюэль Шмитт – мировая знаменитость, это один из самых читаемых и играемых на сцене французс...

Новая книга Евгения Рудашевского начинается как задачка из квест-комнаты, а затем успевает стать ром...

Сьюис, неуверенная в своей победе над империей и союзом, отправилась в неисследованные области вселе...

Жизнь загнала меня в угол – с престижной работы уволили, а деньги нужны, как воздух. Но помощь пришл...

Возвращаясь с летнего корпоратива, я весьма удивился, когда дорога перед глазами исчезла и машина ок...