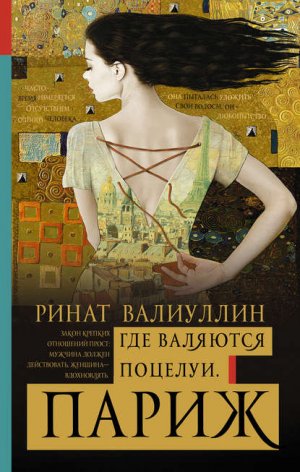

Где валяются поцелуи. Париж Валиуллин Ринат

все

что угодно.

Можете

даже

перед сном

об этом подумать.

Я – женщина,

которая

ищет мужчину,

который

давно уже

ищет ее,

я не бл…

– Подожди, – кричал ей Пьер. – Я не слышу, что ты говоришь.

– Не важно, это стихи.

– Про нее?

– Про ее душу.

– Как ты думаешь, сколько ей лет? – бросил Пьер, наконец настигнув Катю.

– 30.

– 40, не меньше. Здесь многим, как правило, далеко за 40.

– Я давно подозревала, что женщина начинает что-то понимать в любви только после сорока. – не стала спорить с Пьером Катя.

«Возраст женщины выдают глаза. Эти насмотрелись на 30, не больше».

Этот короткий разговор Катю развеселил. Она вдруг почувствовала себя одной из них, у французского столба, который привязал ее к себе еще в Питере, когда Он впервые приехал к ней туда в гости. И вот столб уже уводит ее, уводит подальше от самой себя. Они пробежали еще несколько метров, потом остановились и снова пустились взасос. Глаза закрыты. Губы ее врастают во французские губы Пьера. Они говорят на одном языке. Где-то рядом чей-то голос тащит свою песню. Когда Катя открыла глаза, она увидела счастливого Пьера, а за его спиной музыканта, который тихо перебирал что-то на французском и, будто зная, о чем она сейчас подумала, схватил гитару, висящую на его шее, и стрельнул, пронзительно передернув струну, стрельнул в Пьера, словно это была не гитара, а автомат. Струна лопнула, музыкант улыбнулся, сделал красивую паузу и тут же продолжил песню.

Отели, бордели, притоны приглушенным розовым светом склоняли к интиму самых одиноких. Свет шептал прохожим своим мягким током, что девочки здесь что надо, стоит только его погасить.

Заходили в книжный и писатели, чаще местные, находили полку со своими книгами, любовались, потом здоровались и спрашивали с нарочитой небрежностью: «Как продается книга?» – их детище, их Библия. Смешные и очень обидчивые, как дети.

– Никак, – с некоторых пор стала отвечать я честно, – даже не спрашивают.

– А что сейчас спрашивают?

– Как всегда, романы.

– Какие?

– Хорошо идут романы-шуршалки, – вспомнила я книжку-шуршалку, которую подарила дочери подруги на годик.

Особо тщеславные обижались и долго не приходили. Сразу было видно, чего не хватает в их книгах, кроме чувства юмора. Если в книге нет даже чувства юмора, то как она может задеть чувства других. Книга – полкило букв, если ты хочешь, чтобы ее покупали как картошку, для этого она должна стать вторым хлебом.

По сути своей слова – это прямая, это правда, нарезанная на буквы, на кусочки, изящно загнутые под нашу действительность. Это полуфабрикаты. Не все приемлют сырую правду жизни. Задача писателя – приготовить вкусное блюдо, для кого-то хорошо прожаренное, кому-то с кровью, для вегетарианца – из фруктов его мечты и овощей бытия. Писатель – это прежде всего голос с запоминающимся тембром, который должен будет впоследствии то царапать, то вновь успокаивать вашу душу; во вторую очередь, писатель – это слух, идеальный слух, он должен слышать не только других, но прежде всего себя. Его слова должны передавать ощущения в пятимерном пространстве чувств. Как я уже говорила, шестым чувством, словно тенью, за ним должно следовать чувство юмора. Оно необходимо, чтобы давать читателю время отдохнуть, перезагрузиться, посмеяться, освободить легкие души от лишних эмоций.

Вдалеке мололо хлеб из зрелищ Moulin Rouge. Мельница накалилась докрасна. Зрители толпились у входа в ожидании горячей выпечки.

Толпа гудела разноцветными языками, кого здесь только не было. Катя знала, кого здесь не было, и Пьер, скорее всего, тоже знал, но молчал.

– Почему ты молчишь?

– За слова придется отвечать, – вспыхнула на нем французская улыбка, было в ней что-то от Бельмондо, Депардье и Ришара, вместе взятых. Глупая улыбка счастливого человека.

– Да, – вздохнула Катя, и сказала на русском, – за базаром надо следить.

– А что такое базар?

– Это рынок.

– Рынок любви открыт, – раскрыл объятия Пьер, пытаясь обобщить все выше увиденное.

– Базар, – поправила его Катя.

– Базар, – повторил Пьер.

Пьер, конечно, не знал второго значения этого слова, а Кате не хотелось сейчас объяснять. В ее зрачках светились огоньки афиш. Мимо пробежали рекламой кабаре танцовщицы из мюзик-холла.

Ночь – сутенер, она следит за тем, как вытряхивают кошельки туристы. Звезд все больше, они ведут счет прибыли. Шлюхи, как звезды – их лучше видно в темноте.

Рядом прошла пара. Мужчина, он был разбавлен двумя бутылками вина, не меньше, а может быть, и тремя. Обняв барышню за талию, что-то объяснял ей на немецком; скоро он испарился в темноте притона вместе с женщиной.

Цыганка в темноте читала чью-то руку, пытаясь разобрать почерк незнакомой судьбы по линиям жизни, по которым сейчас шли навстречу мы с Пьером; веселая компания испанских туристов, нищий, уличные продавцы, содержатели притонов, торговцы кокаином, торговки телом и другие проходимцы.

Навестив дочь, я решила прогуляться по парку, что находился недалеко. Вышла на улицу, чтобы как-то выветрить охватившую меня ревность. Сто лет не курила – закурила. Посмотрела на сигарету – бросила. Если бы бросить ревновать было бы так же просто, как бросить курить.

Парк встретил тепло: она клевала чипсы, которые пришлось взять вместе с сигаретами, потому что у продавца не было сдачи, птицы – свежую траву в поисках еды, рядом мать клевала свою маленькую дочь за то, что та нашла где-то грязь, у пруда сидел мужик, не клевало только у мужика, который сидел с удочкой. Не все окружавшие его были счастливы, но, тем не менее, процесс какой-то шел, и только у него одного нет клева, жизнь остановилась, как вода в пруду; ты совершенно мудрый, как в воду глядел, так и глядишь. Сидишь, ждешь, время съедает тебя. «Может, нырнуть?» – стимула нет, есть только палка, за которую держишься, как за соломинку.

Парк утопал в цвету, пруд в его лепестках. Люди снимались на фоне цветущих деревьев. Им явно не хватало цветов в жизни. Я прошла рядом с фонтаном, дно которого было усеяно мелочью: люди до сих пор были уверены в том, что для счастья много не надо. Мне не хотелось смотреть на себя со стороны, но периферическое зрение все показывало, что у нее на этот счет свое мнение: «Для счастья надо много, потому что счастье – это когда нигде не болит и во всем прет». А у нее болело.

Когда-то жизнь ее была простой, как три копейки. Пусть трехгрошовая, но моя и счастливая, вдруг стала сложной, словно купюра неизвестной страны, на счастье такую не принимали, и ни у кого не было сдачи, и с которой ей приходилось бегать по разным заведениям, пытаясь разменять свою проблему. Суть и сложность злосчастной заключались в том, что она от нее никак не зависела, и тем более не зависели способы ее решения по одной простой причине: проблема эта была с близким ей человеком. Своим сознанием ее было не объять, поэтому вся нагрузка ложилась на чувства, именно они принимали главный удар. Сейчас она переполнена ими, они затмевали ее взор: соленые, горькие – хоть выжимай, начинаешь их вытирать, мокнут крылья и уже не взлететь.

– Я ее напоил и трахнул, – разорвал неожиданно пополам ее мысленную цепочку разговор двух обгоняющих ее парней в трениках.

После этих слов я снова вернулась в себя, мне стало обидно за все бабское племя. За его глупость и беспомощность в вопросах чувств.

Где-то впереди дети пускали мыльные пузыри. Перед глазами были разноцветные шары, в каждом из которых отражался человек, но стоило только ей прикоснуться к шару взглядом, пытаясь разглядеть лицо, тот лопался как мыльный пузырь.

Я стояла одна в пустоте комнаты, словно в барокамере, мысли свободно летали вокруг бабочками и стрекозами, меня забавляла та легкость, с которой они могли перевоплощаться из хороших в коварные, из дерзких в слабохарактерные, из доблестных в подлые. Из пуританских и верных – в сексуальные и развязные. Невесомость, вот чем они завораживали, чего не хватало следующей стадии их развития – поступкам. Те уже чувствовали влияние других объектов и зависели от притяжения земли. Мысли мешались с мечтами.

Стаи мыльных пузырей искрилась радужными переливами форм, потом, столкнувшись с мыслью, лопалась смешно и непринужденно, безболезненно. Ни времени для них не существовало, ни пространства. Вот одна из них по-быстрому слетала в прошлый год, другую я хотела послать в будущее, но оно выглядело туманно, не было никакой возможности летать. Будущее закрыто на переучет. Мне захотелось выйти из этой пустоты хотя бы в коридор, я оставила детей с пузырями и двинулась дальше по дорожке парка.

Добро и зло все время мешалось в голове, чего же на самом деле больше? «Не будь зла, кому бы впаривали свое добро?» Вспомнилось расхожее сравнение, что Гитлер стал Гитлером только потому, что однажды его не приняли в художественное училище, но, с другой стороны, Сталину не помешало стать Сталиным то, что он закончил духовную семинарию.

Иногда вслед за этим всплывала какая-нибудь история жизни типажей из моего книжного. Они их все несли и несли, будто я была не обычным продавцом, а писателем, что непременно посвятит этому роман:

«…мы не стеснялись друг друга – лежали голыми и просто смотрели друг на друга, не отрываясь. Ничего, кроме объятий и поцелуев, не было. А жаль – возможно, все было бы иначе. Позже я поставила ему в вину его порядочность и сдержанность. Он ответил, что так любил меня и боялся, что я его возненавижу. В этом и был весь мой Булат – сильный, любящий и очень порядочный. А будущий муж стал ухаживать за мной – приезжал из Баку на выходной для свиданий. Боже! Что творилось с моим Булатом! Взрывался и пропадал на несколько дней от ревности. Так мы подошли к окончанию школы. На выпускной бал я не пошла и уехала поступать в Москву в МГУ на исторический факультет. Не поступив на дневное отделение, вернулась. С Булатом творилось неладное – взрывы и всплески любви и бешеной ревности. Я металась меж двух огней: Булат любил – я принимала его любовь. С мужем – я любила, а он лишь позволял себя любить. Но без любви Булата я не могла существовать – продолжали встречаться вплоть до…»

Я понимала, что этими чужими историями я только пыталась задвинуть свое, что не позволяло дышать полной грудью, что калечило изнутри. Будто мина замедленного действия медленно-мучительно разрывалась в моей душе. Вслед за этим всплыли другие типажи, они приносили осколки своих судеб, которые извлекли из себя, они показывали их мне, предлагая ощутить на вес. Тяжесть. Их лица стирались, пропадали, потом появлялись новые, истории повторялись или были очень похожи. Одиночество. Вот что их объединяло. Что я могла дать этим людям взамен? Только книги, как антидепрессант, как болеутоляющее, как антисептик. Можно было открыть им свою душу, как историю болезни. Вряд ли бы они поверили. «Вы всегда такая улыбчивая, такая красивая, такая добрая». «Просто вы не знаете меня злой». Стоило только подумать о добре и зле, как сразу же нашлось вещественное доказательство моим гипотезам.

Подростки бежали по дорожке трусцой и один из них случайно задел малыша, шедшего со своим отцом. Малыш упал, легкоатлет сразу же остановился и принялся поднимать его, но тут же получил от отца два удара: один под дых, другой в челюсть. Ошарашенный подросток вдруг перестал расти и рухнул рядом, через мгновение, боясь повторения атаки, он все же встал с земли, собрав с нее свои угловатые кости, и медленно побрел прочь от малыша, который уже поливал землю слезами. «Вот урод», – огрызнулся отец, высококалорийный тип, 90% жирности, обращаясь к своим двум товарищам. Те закивали: «Бегать, что ли, негде». Потом они потеряли к юному бедолаге интерес и принялась всячески успокаивать мальчика. Тот был неумолим; желая сорвать куш и получить по максимуму внимания взрослых, начал орать навзрыд. Неожиданно перед ними вырос пожилой мужчина, он протянул малышу леденец. Мальчик взял его, продолжая ныть, но выключив сирену. Мужики наперебой стали благодарить деда: «Спасибо», Спасибо большое», «Смотри, какой добрый дядя». Я равнодушно наблюдала за эпизодом. Зло растворилось в добре, чтобы там кормиться. Добро, сделав свое дело, отползало.

Я пошла дальше, села на одну из скамеек, что ждали своих пассажиров, стоя вдоль аллеи. Не глядя, положила на нее свою стройную линию. Раньше она бы тщательно осмотрела поверхность, прежде чем садиться. С некоторых пор у нее прошло это чувство неуверенности и брезгливости, проще говоря, с некоторых пор ей стало по барабану. Она закинула голову – сверху только небо в джинсовую тряпочку: «Давно я не надевала джинсы на свои еще стройные ножки. Я же еще молода?» Женщина стала вспоминать, сколько ей сейчас, пытаясь вытащить себя со склада, куда ее списали неожиданно обстоятельства. Она нашла там еще и кожаную куртку. «Сейчас бы на байк, сесть бы к кому-нибудь и прижаться своей кожей к его коже, и слушать в шлеме одну на двоих музыку под огни отстающих машин, да и лететь так до самого Парижа. Где бы только раздобыть такую спину?»

– Может, выпьем кофе? – предложила я Пьеру.

– Да, конечно, – мы устроились в кафе на веранде какого-то отеля. В кафе было людно. Гарсоны бегали своими тропами меж деревянных пней. Столы накрыты белыми, цвета базилики Сакре-Кёр, скатертями.

– Надеюсь, мы не встретим здесь сегодня ни Мане, ни Ренуара, – пошутил Пьер.

– Почему бы и нет?

– Я сегодня неважно выгляжу.

– Для настоящего художника это не важно. Не создавай себе кумиров, создай себя.

– А что для него важно? Наверняка ты знаешь, ты же искусствовед.

– Линия, она не должна прерываться. Он ведет ее от первого мазка до последнего. В зависимости от того, как проходит эта линия, мы видим на полотнах, что есть, что было, либо то, что будет. Настолько чувственную, способную совратить твое воображение.

– Красивые слова.

– А что такое, по сути, слова? Это нарезанная на кусочки и вывернутая, выгнутая по необходимости прямая. Каждое слово было когда-то прямой, но переведенная в слова, исказилась словно правда, до неузнаваемости. Так что теперь у каждого она своя, удобная и практичная. Одни пишут, другие читают. Язык писателя должен быть приятным на звучание и вкусным на содержание, – показала Пьеру язык Катя. – Вот на той картине самого Парижа нет, но есть детали: его вино, его сыр, его разговоры. Чувствуешь?

– Ты серьезно? – посмотрел на картинку на стене напротив, где ушастая мышь забралась на обеденный стол.

– Вижу зарождение чувства юмора, – рассмеялась Катя. – На самом деле, я слишком бесчувственна, я даже знаю, откуда это, я слишком пресыщена красотой Питера.

– Тебе нужно время для акклиматизации.

– Для монмартризации, эйфелизации, пигализации, булонизации.

В то утро я ненавидела его, как ненавидят водку с похмелья. Материться я не умела, она выражалась лицом.

Рядом с ней была гора, хотелось забраться на нее и крикнуть от души. Тут гора протянула свои могучие руки и сгребла девушку в теплый дом. «Мечты материализуются», – подумала она после того, как накричалась всласть.

– Почему шампанское ударяет сразу в голову?

– Чтобы сберечь тело. Куда сегодня пойдем? – потянулся в постели Пьер.

– Давай здесь еще полежим немного, во сне, – сладко въедалась всем телом в прохладную бамбуковую ткань Катя. Будто хотела заблудиться в этой бамбуковой роще навсегда.

– Хорошо, – зашел в рощу вслед за ней Пьер.

Черты характера, как параллели чертам ее лица, они отражались друг в друге: то прекрасная, как вчера, то капризная, как никогда, то все параллельно, как сейчас. Погода тоже любила капать на мозг. В окне моросил дождь. Восемь утра. Оставив свою руку с часами в покое, я снова посмотрел на Катю. Она спала. Что-то ей снилось, наверное. Лицо от Найка, красивые брови застыли в недоумении, им было не до ума. Само совершенство, оно боялось чего-нибудь недоуметь. Губы с грустинкой на 8.20 открылись, но ничего не сказали. Я так и уснул, любуясь на портрет неизвестного мне русского живописца.

Через два часа я уже поднимал жалюзи на кухне. За ними светило. Большое, теплое, многообещающее. Прекрасно, когда воскресенье начинается с апельсинов: один в окне, другой в руке. Я чистил тот, что в руке, и наблюдал, как солнце дергает за нитки. Весна в театре кукол. Только два часа назад зима текла по венам. Люди шли среди людей. Их не грел пейзаж плешивый. Но внезапно распахнула занавес весна, дернула бедняг за солнечные нити, и они ожили.

– Иди сюда, – кричала Катя из спальни.

– Что еще?

– Иди, увидишь.

– Ну?

– Глянь, какая я хорошенькая.

– Сейчас, – сунул я одну дольку апельсина себе в рот, снова посмотрел на часы. – Ты можешь мне позвонить?

– Телефон потерял?

– Нет, штаны. Телефон в штанах должен быть.

– Зачем тебе штаны, иди сюда.

– Что-то мне подсказывает, что сегодня понедельник и надо сходить на работу, – нашел он наконец то, что искал, в спальне, куда его звала Катя.

– Понедельник был создан для тех, кто хотел бы все начать с нуля, – лежала Катя в постели. Видны были только лицо и одна нога, кинутая поверх одеяла на произвол судьбы.

– Ты же понимаешь, что это невозможно.

– Да, да, мы все боимся опоздать на работу. Пятница может задерживаться, суббота – спешить, воскресенье – проспать. И только понедельник пунктуален. Он приходит без опозданий, в одно и то же время. Иди.

Пьеру не хотелось уходить, хотелось остаться вместо этого одеяла. Но он быстро взял себя в руки, запихнул в куртку, засунул в ботинки и вышел.

Весна. Воскресенье. +15 на улице, +36 и 6 в душе. Для тела это нормально, для души – жара, нужно срочно найти того, кто спрячет в тени объятий.

«Никогда не делай в пятницу то, что можно сделать в понедельник» – вспомнила она цитату из ежедневника своей дочери. «Да, проснуться бы сразу в понедельник». На работе время ее бежало легче, чем в выходные. Она работала три через два с 10 до 20 в Книжном доме, который в это время становился ей домом более родным, чем квартира. Здесь время можно было занять работой: бесконечно перебирать книги, заказывать, советовать и отдавать их за деньги в добрые руки. Здесь она чувствовала себя королевой книжного, ее все так и звали – «Княжна». В выходные же, кроме дома и его вещей, которые постоянно хотят тебе что-то напомнить или рассказать – одни только мысли. От них некуда было сбежать. Разве что надеть майку, трусы – и в парк, мотать круги. Она пробовала, только бежать быстрее мыслей не получалось. Они, недобрые, бежали рядом и издевались.

Женщина уже давно проснулась. Настроения откровенничать не было, поэтому она старалась не смотреть зеркалу в лицо, когда умывалась. Она устала видеть там глаза, полные слез, хоть выжимай. Нужна была какая-то центрифуга действий, чтобы вывести ее из этого запоя тоски. Утро – это не смешно; что ни облик – то продолжение подушки, улыбнуться как следует не получается, лицо смято сном словно скатерть, которую необходимо поправить, прежде чем подавать кофе и горячие бутерброды.

Девушка убедила себя, что сегодня начнет новую жизнь, потому что в понедельник, как ни крути, все вернется на круги своя. Она вытерла лицо полотенцем. Она вернулась на круги своя, но уже не своя.

Позавтракав, она скинула халат, надела белую майку и поверх кожаную куртку, вытащила из шкафа пластмассовый пистолет и положила в свою сумочку.

– Я бы хотела в Мулен Руж и театр ужасов «Гран Гиньоль», – глотнула горячий кофе Фортуна. Кофе был слишком горяч, а глоток – огромен. Во рту стало нестерпимо горячо, захотелось выплюнуть, но она сдержалась. Только глаза ее округлились.

– Обязательно сходим! – понял, насколько это важно было для Фортуны, Павел.

– Почему именно в Мулен Руж?

– Там бывал Генри Миллер.

– А кто это?

– Американский писатель.

– Может быть. Я знаю точно, что там черпал вдохновение Ван Гог.

– А кто это? – прикинулась дурой Фортуна.

– Французский художник.

Оба были умны, оба тактичны, оба соврали.

– Не волнуйтесь, я его знаю.

– Я волнуюсь?

– Нет, у вас по лицу пробежало: «Какая она темная».

– Тебе показалось. Сейчас уберу, – провел по лицу ладонью Павел и улыбнулся. – Чувствуй себя как дома.

– Хорошо, – ответила Фортуна, хотя хотела сказать примерно так: «Это вряд ли. Дома я одна».

Большая студия, в которой они остановились на кофе, чиста и уютна. Студия хороша для гостей тем, что весь внутренний мир хозяина нараспашку: в одном углу кухня и деревянный квадратный стол без скатерти, высокие стулья – на одном из них сейчас сидела Фортуна. У квартиры не было никаких посторонних запахов. То есть в квартире не пахло другими женщинами. Она смотрела, как Павел варил кофе, краем глаза оценивая быт. В другом углу большая кровать, заправлена. Шкаф с книгами, рядом стол с компьютером и маленький кожаный диван. На нем спал кот. Вдоль всего бытового пейзажа огромное панорамное окно с видом на городские ландшафты. Мне здесь все нравилось: от прозрачного аромата этого дома, пока не явился кофе, до расцветки обоев и утвари. Сейчас я смотрела на приятное сочетание миндаля и зеленых тыквенных семечек в пиалушке на столе, рядом такая же с сухофруктами. Кухня была со встроенным в нее завтраком. Фортуне хотелось спросить: «Откуда она у тебя, такая уютная?» – «Такую купил». «А с ужином не было?», – почувствовала она, что зверски голодна. «Как давно у меня не было этого чувства, вообще чувства», – вдруг осенило ее, совсем недавно бродившую по жизни в полном равнодушии. Чувство. Она не знала, когда это началось, но точно знала, что для нее это уже никогда не закончится.

Самым непривычным для Фортуны было то, что она сидела, на кухне, а кто-то готовил ей кофе.

– По-моему, что-то горит.

– По-моему, это я.

– По-моему, это ты.

– Ага… Волосы на руке опалил, когда кофе снимал, – начал Павел разливать по чашкам.

– Не раздражает?

– Знаешь, какой запах раздражает больше всего женщину? Запах другой женщины.

– Хочешь что-нибудь послушать? – Заменил неловкую на музыкальную паузу Павел.

– Да. Море.

Поначалу меня пугали шприцы, уколы, жуткие вены и кровь. И это вечное чучело, рядом с кроватью, с желтоватой жидкостью в голове, которое по капле сцеживало свой мозг моей дочери. Система, с которой мне все время хотелось поздороваться. Скоро все это отошло на второй план: смотреть на кровь и иглы совсем не страшно по сравнению с тем, что такое смотреть на дочь, которая умирает. Я выдохнула сочувствие и зашла в палату.

– Мама, руки вверх!

Женщина увидела в руках девочки, лежащей на койке, пистолет. Голова ее была аккуратно покрыта синим платочком. Глаза большие, синие, словно два океана, которые занимали большую часть суши.

– Страшно?

– Еще как.

«Мне всегда страшно приходить сюда».

– Да не бойся ты. Он пластмассовый, мне мальчик подарил из соседней палаты – выписался сегодня. – На, говорит, вдруг пригодится – отстреливать врагов.

– У тебя нет врагов.

– Нет. Но с оружием, он говорит, тебе будет спокойнее. Смотри. Он как настоящий, – протянула она матери игрушку. Та подошла, поцеловала дочь и только потом взяла в руки пистолет.

– Какой у тебя красивый платок, – не спускала взгляда с головы матери. – Почему ты раньше никогда не носила платков? Тебе идет.

Мать взяла, прежде она никогда не держала в руках оружие. Она стала метиться в дверь, на которой висел календарь, и выстрелила. Дверь неожиданно открылась. В нее вошел доктор. Колпак, борода, белый халат и огромный орлиный нос, который торчал из этого профиля. Нос был выдающийся, с таким можно было сделать карьеру в любой профессии.

– Добрый день, – увидел он мать с пистолетом в руке. «Эти киношники совсем с ума сошли», – промелькнуло у него в голове.

– Хотите добавить в фильм спецэффектов? – улыбнулся он палате.

– Да, хотим, – засмеялась Лиля.

«Вы считаете, в нашем фильме их недостаточно?» – захотелось крикнуть ей ему в лицо. «Клочья волос, которые дочь снимает с головы после химиотерапии, выпавшие брови и ресницы. Распухшие от игл вены? Что, мало, да? Шутник».

Он поправил колпак, будто хотел откланяться, увидев в моих глазах столько вопросов: «Каковы наши шансы? Скажите, что она пошла на поправку». – «Не беспокойтесь, все на прежнем уровне, и это уже очень хорошо – это значит что болезнь не прогрессирует. 30% из 100, что она поправится. Будем бороться. Сделаем все возможное». По его взгляду я понимала, что нужно было сделать нечто невозможное, нужно было чудо, самое обыкновенное чудо. «Невозможное, сделайте невзможное тоже!» – закричала я ему вслед.

– Ладно, – ответил он без энтузиазма, – я попозже еще зайду, – снова исчез он за дверью и пошел по коридору дальше, в компании удаляющихся шагов.

– Мне кажется, я его напугала, – мать вернула игрушку дочери.

«Все эти доктора, медсестры, сиделки – это только часть нашей съемочной группы, и относиться к ним надо как к гримерам, костюмерам, декораторам, светотехникам», – вспомнила она слова режиссера. Ей стало спокойнее. Вспышка гнева – это только реакция на действительность, желание найти крайнего. Крайнего не было. Вот и приходилось в этом подозревать других.

– У меня тоже есть для тебя сюрприз, – скинула она одним движением с головы платок. Под ним голая правда.

– Что ты наделала? Я так любила твои волосы, – уткнулась в подушку девчонка. Мать присела к ней на кровать, обняла сзади за плечи и прижалась всем телом к дочери. «Мне хотелось хоть как-то взять часть твоей боли на себя».

Я понимала, что дело не во мне, не в моей прическе. Просто Стива не было уже несколько дней, он уехал на какой-то фестиваль.

Потом Лиля снова взглянула на мать.

– Ты все равно красивая. Можно потрогать? – положила она свою тонкую ладонь на мою голову и ласково провела. – Скорее бы он приехал, мы можем не успеть снять фильм до конца.

Мы старались не затрагивать тему смерти, но так или иначе она всплывала. Тридцать процентов надежды против семидесяти безнадеги все время стояли перед моими глазами. Тогда дочь, чтобы разрядить обстановку, всякий раз шутила: меня беспокоит только одно, есть ли там Интернет?

Как бы она ни хорохорилась, видно было, что Лиля переживала отсутствие Стива. Она начинала считать часы до его приезда. Часто время измеряется отсутствием одного человека.

– Завтра он уже будет здесь. Что ты так кипятишься? – прижимала мать голову дочери к своей груди.

– Дело не только в нем, не только в фильме…

Мать ожидала услышать: «Не только в тебе», но не услышала.

– Я даже не знаю, как это объяснить.

– Тебя еще что-то волнует?

– Да. Море. Очень хочется еще раз увидеть море.

– Увидишь. Я тебе обещаю. Только и ты мне пообещай, что вовремя ляжешь спать.

– Если я высплюсь, я стану другой. Обещаю.

– Бульвар Клиши, – посмотрел Пьер в сторону пестрившей рекламой улицы, когда они вышли из кафе. – Он издавна считается кварталом порока.

– По помаде заметно.

– Почему по помаде?

– Яркая очень, – кивнула Катя на рекламу, о которую разбивались глаза и разбегались в непонятном веселье и направлении, то и дело возвращаясь к большому экрану, что танцевал кан-кан. Там девочки, взбивая юбки в красные сливки, кричали и задирали ноги, пытаясь достать ими до самых сокровенных уголков разврата. Будто хотели поменять ногами лампочку мировоззрения каждого бежавшего сюда от бытовой литургии гражданина.

– Первые порнокинотеатры, пип-шоу и шоу трансвеститов, эротические кафе появились уже в эпоху «Хиппи». Здесь собирается разный сброд, так что в одиночку по вечерам сюда лучше не ходить.

– Мне? – удивилась инструкции Катя. – Если только на работу, – снова вернулась она в себя, а ее дух – в свое расположение, веселое и свободное.

– Я серьезно – помимо жриц любви, можно встретить и настоящих мерзавцев. – В этот момент к Пьеру подошел англичанин.

– Осторожно, Пьер, наверное, это один из них, – тоже стала серьезной Катя.

Мерзавец был, как ни странно, мил:

– Could you tell us how to find The black cat?

– Шат нуар? – переспросил его Пьер.

– Yes.

– Бесполезно искать черную кошку в ночи. Ее там нет, – улыбнулась Катя Пьеру.

– Само собой, настоящей там нет. Наверное, ты знаешь, что такое la chat во французском языке? – Павел указал англичанину рукой, как пройти к бару.

– Само собой, – взмахнула подолом платья Катя.

Англичанин улыбнулся в ответ и пошел искать свою кошку. «Свою лашатку», – сыграли слова в голове Кати.

– На этой площади сама невольно становлюсь пошлой, – дала пощечину другой своей руке Катя.

– Не, не пошлой – развратной.

– Ты меня сделал такой, – вспомнила Катя, как тщательно вылизывал Пьер ее кожу по ночам. «Нет, русские так не умеют, а может, им это не нужно, потому что они способны на что-то другое, более мужественное. Например, когда пришел Гитлер, французы сдали страну за 28 дней, а русские предпочли четыре года убиваться за нее. В этом была наша сила, этого нам до сих пор не может простить весь мир. Вряд ли бы наши способны были на такое – с подобным умением лобызать. Но женщина слаба, иногда ей не нужно мужество, а нужен именно язык, в нужном ухе, в нужное время, который поговорит с ее телом, пошепчется в самых укромных его уголках». Язык должен быть не столько понятен, сколько приятен. Мы же слушаем песни на английском, не придавая значения, о чем там. Достаточно приятного тембра, впрочем, это касается и литературного языка тоже. Величие писателя или поэта – это тембр его слов.