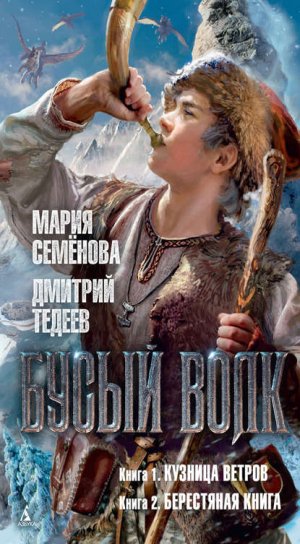

Бусый Волк: Книга 1. Кузница ветров. Книга 2. Берестяная книга Семёнова Мария

«Если помнишь, я здесь тоже когда-то был чужаком».

Молодой Заяц смутился, и его смущение постепенно распространилось в толпе. Лет двести назад человека, сгубившего чёрным непотребством святой праздник, не иначе бросили бы в ту самую Прорубь, да с тяжёлым камешком на ногах. Ныне люди стали непростительно мягкосердечны. Кто-то вспомнил, что Колояр, как ни крути, остался ведь жив, Резоуст же… Венны видывали каторжников и знали, как способна изломать человеческую душу неволя. Что, если Светлые Боги привели сюда Резоуста Своим детям во испытание? Легко добить человека, надломленного страданием и успевшего порядком накуролесить. А вот распрямить его… отогреть…

На том, собственно, и кончилось дело. Люди потоптались ещё немного и начали расходиться. И только Бусого, да, может быть, ещё Соболя не оставляло видение серой птицы, что, волоча смятое крыло, поспешно убралась с омрачённого Потешного поля.

…Срезень, ради больного хозяина допущенный в дом, поставил на лавку лапищи и взялся заботливо умывать Колояра. Даром ли говорили венны, что пёс хотя и вонюч, да на языке у него – двенадцать лекарств. Колояру уже рассказали, что Срезень всю ночь лежал на крыльце, приникнув к дверной щели носом, и даже не взвизгивал, когда на него наступали. И вот дорвался, холил и ласкал своего человека, и человек чувствовал, как уходила боль и рождалась уверенность: всё будет хорошо. Всё заживёт. И в душе, и на теле.

«А там, – жарко стукнуло сердце, – по пословице, и до свадьбы недалеко…»

Соболь одобрительно похлопал собаку по могучему загривку.

– Умница, лохматый. Повезло тебе, парень, с друзьями… – Соболь кивнул на Бусого и Осоку. – Цени.

Колояр ценил. Ему хотелось всех обнять и повторить каждому по отдельности то, что чувствовал сам.

Он притянул к себе голову Срезня и крепко поцеловал в чёрный шевелящийся нос. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо…

К Вороной Гриве

Снег искрился на утреннем солнце и весело поскрипывал под лыжами. Летобор и Бусый по очереди торили лыжню, забираясь всё выше по заросшему соснами склону. Лес здесь был воистину вековой, и Бусый, задирая по временам голову, спрашивал себя, есть ли что на свете красивее зеленохвойных макушек, вознесённых в солнечное синее небо.

«Есть, – с улыбкой поправлял он себя самого. – То же небо между ветвями, когда в нём скользят крылатые симураны…»

Вдали над макушками сосен медленно росла, поворачивалась обрывистая вершина Вороной Гривы. Дорога к ней была тяжела, и Колояра, пусть даже он отлежался и вовсю хорохорился идти в лес, – оставили дома. Вместе с ним остался и Срезень. Отца с сыном сопровождал весёлый Летун.

Вот кому нипочём был заснеженный склон, заставлявший людей то и дело отирать лица от пота! Летун, словно оправдывая прозвание, носился кругами, без усилия перемахивая груды валежника. Одолевал индевелые гранитные лбы и замирал наверху, вывалив язык и ожидая, когда же наконец подойдут нерасторопные люди.

Веннов считали дремучими лесовиками, упрямыми пнями, еловыми шишками. Они обижались на эти прозвания, но куда денешься – вполне им соответствовали. Как бескрайние леса от Светыни до моря на севере не стояли без веннов, так и венны очень плохо приживались там, где не рос лес. Без торжественных боров-беломошников, без нарядных весёлых березняков и без ельников во влажноватых низинах, чьи распростёртые корни тонули в бархатном мху… Без вздымающихся над лесом гольцов наподобие Вороной Гривы, откуда так славно было обозревать небоскат…

Венны испокон селились в основном на северном, правом берегу Светыни, и это было правильно и хорошо. Их берег был в отличие от левого высок и обрывист, с него взору открывались бескрайние дали вверх и вниз по великой реке. А также огромные пространства на левом, чужом берегу. И в самую ясную погоду – еле видимые зоркому глазу очертания удалённых на много дней пути Железных гор.

На левом, низком, местами заболоченном берегу, за широкими зарослями камыша, за чёрными молчаливыми корбами[8] был другой мир. Жили там люди, говорившие на чужих языках, и на них с непонятных небес взирали чуждые Боги. В старину к людям, пришедшим из-за реки, относились весьма настороженно, крепко сомневаясь, в самом ли деле оттуда могли прийти люди. Что, если это явилась и просится в людское жильё притворившаяся человеком мёртвая нежить?.. Пусти её через порог, не оберёшься беды!

Приминая лыжами снег, Бусый думал о том, что и Резоуст пришёл ведь оттуда, с левого берега, да не откуда-нибудь, а из самых что ни есть Железных гор, именуемых ещё Самоцветными. А вдруг этот бывший каторжник, отмеченный давними следами оков, – и не человек вовсе? Может ли исходить от человека настолько страшная злоба, что даже глаз начинает её различать в виде отвратительной паутины?..

Мальчишке хотелось расспросить об этом отца, но он не решался. Никто ведь, кроме него самого, паутины той не видал, люди если бы видели, непременно бы о том объявили. Скажут небось – померещилась. Да и посмеются ещё. Здоров, скажут, после драки кулаками махать!

«Надо с Соболем перемолвиться. Соболь всё на свете постиг. Он небось смеяться не станет…»

На том Бусый решительно отодвинул от себя тень Резоуста, чтобы не печалила солнечного дня, по-своему даже священного, пусть не для целого рода, а всего лишь для отца с матерью, для их малой семьи.

Одиннадцать лет назад, ровно в этот день, виллы принесли им Бусого.

О виллах спорили: кто-то числил их и не людьми вовсе, кто-то – особым отродьем людей. Виллы жили высоко в горах, отличались маленьким ростом и лёгким сложением и беседовали при помощи мыслей едва ли не чаще, нежели при помощи слов.

«Ну да, – всякий раз говорил себе Бусый, когда ему случалось об этом задумываться. – А мономатанцы живут за морем, где солнце не в ту сторону движется, и кожа у них как сажа, а пятки – розовые. И ничего, люди как люди…»

Зато вилл поднимали на крыло симураны, громадные летучие псы. Виллы повелевали ветрами, рождением и движением облаков, и поля, над которыми ранней весной пролетали небесные всадники, всегда приносили обильные урожаи.

Всякий веннский род, дружески посещаемый виллами, почитал их приязнь за великую удачу и счастье.

Белки изведали эту удачу одиннадцать лет назад, когда сразу четверо симуранов подняли крыльями снежную метель наверху Белого Яра. И опустились с небес прямо в самую гущу игравшей там ребятни.

Дети хоть и не испугались, но заробели.

Покуда лохматые летуны обнюхивались с местными волкодавами (ибо разумные венны не отпускали детей за околицу без собак), из деревни примчался от мала до велика весь род.

Не пришёл только один дедушка, лежавший больным в доме возле самой реки. И не пришла его внучка, потому что не могла оставить дедушку одного. И ещё парень-жених, явившийся просить у девушки бус, потому что не дело мужчине покидать женщину и старца одних, без помощи и защиты.

А над падавшим в реку обрывом рядом с отдыхающими симуранами стояли четверо виллинов, очень невысоких и обманчиво хрупких. Соболь почтительно им поклонился. И они ему поклонились, как равному. Самый старший виллин, чья борода явственно отливала серебром, лишь немного странно, пронзительно на него посмотрел. Но ничего не сказал.

Он-то, старший, с рук на руки передал большухе годовалого мальчика, завёрнутого в пуховое покрывало и мех. Синеглазого и румяного, с волосами пепельного цвета, отливающими золотой рыжиной на ярком свету… Если бы ещё не левое ушко да не лапчатый белый след на детской щеке…

«Он попал к нам очень больным, – сказал старший виллин большухе, и она утверждала потом, что его голос звучал у неё не столько в ушах, сколько непосредственно в голове. – Мы вылечили его, он стал для нас Сыном. Но по рождению он из Бескрылых, а значит, оставшись у нас, он будет несчастен».

Лица виллинов были суровы, их покрывала почти мономатанская чернота, ибо в заоблачной разреженной вышине полагается пребывать Солнечной колеснице, а вовсе не человеку. На медной чеканке этих лиц невозможно было прочитать никаких чувств.

«Вон там, у реки, стоит дом, в котором мальчику будет хорошо. Мы не забудем того, кого полюбили».

Симураны один за другим оттолкнулись от края обрыва и, расправляя широченные перепончатые крылья, пронеслись над Крупцом, потом начали набирать высоту. Люди и звери легко уносились в небесную высь, а тот, кому от рождения полёт был заказан, остался внизу. Мальчик горько расплакался, что-то взахлёб щебеча на птичьем языке и протягивая ручонки вслед улетевшим. Соболь провожал симуранов задумчивым взглядом из-под ладони. Юные Белки, сгрудившись возле большухи, разглядывали малыша…

Она же, большуха, немедленно отнесла Бусого в дом на берегу, где сидели подле бессильного старца жених с невестой – Летобор и Митуса.

«А вот вам, детушки, и первый сынок…» – несколько растерянно выговорила большуха…

Так приёмыш, виллами принесённый, обрёл мать и отца, тёплый дом, дружную ораву бесстрашных родичей-Белок. И надо ли сказывать, что за капуста родилась в тот год по огородам – на диво ядрёная, руками не обхватишь, от земли не оторвёшь…

Свою прежнюю жизнь в горах, среди вилл, Бусый помнил смутно. Сам не был уверен, что в тех воспоминаниях оставалось истинным, а что домыслилось позже.

«Это тебе потом рассказали», – порой говорила мама, и он, дурак, на неё обижался. Осколки истинной памяти были крохотными, но на диво яркими. Взять хоть неведомое большинству людей чувство полёта, откуда же ему явиться, если не оттуда, даром, что ли, полёты по сию пору иногда Бусому снились… и ещё ласковые сильные руки, и наплывал иной, чем здесь, вкус тёплого козьего молока… запах горного мёда…

Этот круг тепла, безопасности, доброты… Он хранил Бусого от ещё более смутных воспоминаний о чём-то безжалостном, смертельном и страшном, о лютом морозе и ослепительном мраке…

Всё это тоже по временам ему снилось…

Когда он подрос, они с Летобором стали что ни год подниматься на неблизкую Гриву. Просто ради того, чтобы махнуть рукой симуранам, летящим куда-то вдаль в бескрайнем, распахнутом настежь весеннем просторе.

Бусина

Сразу после их ухода Осока схватилась собираться домой.

– И так без стыда загостилась, пора вежество знать.

– А я тебя провожу, – сказал Колояр. – Иначе никуда не пойдёшь.

Осока было возмутилась. Добежать домой через лес, да не глухоманью какой, а по натоптанной тропке, глаза совсем зажмурь, и то мимо не промахнёшься, – на что надобно провожать?

Колояр в бесполезный спор не полез, он себе молчал, сидя на пригретом крылечке, смотрел на неё снизу вверх, улыбался, щурился против солнышка и молчал, а рядом, прижавшись к хозяину, сидел Срезень и точно так же помалкивал, улыбаясь, и получалось это у них до того одинаково, что Осока в конце концов не выдержала – расхохоталась.

Пышный хвост Срезня немедленно застучал по доскам крылечка, старый пёс вскочил, резвый, точно дождавшийся прогулки щенок. Вытряхнул шубу, к которой мачеха Колояра уже примеривалась с частым гребешком, и даже глухо гавкнул на радостях. Между прочим, он совсем не зря носил своё прозвище. Срезень – это, если кто сам не видал, стрела с остро отточенным наконечником в распахнутую пядь шириной. В шею придётся, так голову сразу срежет долой. За спиной у такого надёжи-пса что ж по лесу не шагать, да не на всякий шорох оглядываясь.

А в лесу было впрямь хорошо. И пахло не просто смолой – живыми соками, готовыми вот-вот двинуться вверх по хвойным стволам.

– Ну так что молчишь? Хочешь бусину-то али нет?

Сказаны были эти слова до того легко, мимоходом, как о деле самом обыденном и привычном, что Колояр не сразу даже смекнул, о чём это она, и прошёл целых два шага, прежде чем встать столб столбом, дурак дураком. Замер, пришибленный свалившимся счастьем. Сугробы по сторонам тропки усеивала опавшая хвоя и мелкие чешуйки коры. Осока могла сколько угодно напускать на себя легкомысленный вид, но глаза, ставшие вдруг бездонными, выдавали.

Бусина между ключиц вздрагивала, искрилась синими огоньками.

– Любая моя… – выдохнул Колояр.

Больше ничего сказать не сумел, горло перехватило. Молча принял бусину, поднёс к губам, поцеловал… Распустил ремешок и неверными пальцами стал вплетать драгоценный подарок себе в косу.

Ближе к родной деревне Осоки навстречу попалось несколько Зайцев. Они поздоровались с Колояром виноватыми голосами, опуская глаза. Колояру, светившемуся изнутри, дела не было до их смущения и вины. Он не стал спрашивать их, куда они запрятали своего Резоуста. От Зайцев же не укрылось, на каких лебединых крыльях проплыли мимо парень и девка. И многим помстилось, будто тень, павшая на две деревни после осквернённого праздника, стала рассеиваться.

Но оказалось, хрустальные искры всё-таки обожгли кое-кому завистливый глаз.

– Вот, значит, как нынче светлые бусины добывают… – произнёс голос, который Колояр меньше всего желал бы услышать. – Сунуть голову под удар да на лёд лечь, ан глядь, честное дельце и сладилось… Поздорову тебе, сын славных матери и отца.

Резоуст стоял у ворот, в каждой руке по ведёрку. Он появился до того неожиданно, что Осока еле успела схватить Срезня за холку, не то сразу быть бы беде. Резоуст и глазом не моргнул при виде напрягшегося кобеля, здороваясь с Колояром, он как бы и его не очень-то замечал, смотрел лишь на Осоку, смотрел с той надменностью на лице, какая бывает порой присуща отвергнутым.

Это неправда, будто сильные люди, притом искусные биться, бывают не особенно проворны умом.

– А ты другой раз попробуй, – посоветовал ему Колояр. – Вдруг тоже какая жалостливая подбежит и бусину сунет. Поздорову тебе.

Сам он был сейчас весьма неказист, осунувшийся, с чёрными синяками кругом глаз. Но эти запавшие глаза сияли надеждой и счастьем, а глаза Резоуста никакого света не источали, наоборот, всякий свет, попадая в них, гас как в погребе, не освещая души.

Колояр вдруг сообразил, что Осока, кроткой молчаливостью никогда не отличавшаяся, не сказала совсем ничего, даже не ответила на приветствие Резоуста. Может, потому, что правильной веннской девке никто, кроме собственной совести, не указ, с кем ей здороваться, не здороваться. А может, и ещё причина была, только она её при себе держала.

– Что скажешь, красавица? – прямо обратился к ней Резоуст.

Осока смолчала и тут, так смолчала, словно он был пустым местом, и Резоуст добавил с усмешкой, но глаза были холодные:

– Да никак шею мне свернуть собралась, оттого и молчишь?

– Пошли, Колояр, – сказала Осока.

Резоуст вдруг бухнулся перед ней на колени и двумя руками оттянул ворот.

– Вот тебе моя шея! – закричал он, и голос срывался то ли от дурного хохота, то ли от слёз. – Сворачивай с неё головушку победную[9], если иначе никак злой вины перед тобой не избуду!..

Над плетнями, ограждавшими дворы малых семей, разом выросли любопытные лица. Осока потом говорила, что именно в этот миг, глядя на подставленную Резоустову шею в отметинах от невольничьего ошейника, она уразумела причину его смертной ненависти к Колояру. И всякая девка уразумела бы, эта мудрость вместе с ними рождается. Не Колояра Резоуст ненавидел, а её, Осоку, любил. Окажись на месте Колояра Белки кто угодно другой – Зимородок, Волк, Росомаха, – он и этого другого точно так же попытался бы извести. Знать, думал, девка поплачет, поплачет, а после и вскинет ему, Резоусту, руки на плечи, не одной же век вековать.

Любовь каторжника была уродливой и жестокой, как вся его минувшая жизнь, она не возвышала его, а толкала на непотребства. Заставляла причинять боль другим и самого обрекала на горькие муки. Но всё же это была любовь, и, глядя на нешуточное страдание Резоуста, Осока тихо проговорила:

– Скажите, добрые люди, этому молодцу, что я сердца на него не держу. Пошли, Колояр.

С тем и удалились по улице, направляясь к избе Осокиных матери и отца, а Резоуст остался на коленях, с разодранным воротом, у опрокинувшегося ведёрка, и было ему, надо думать, не слаще, чем у Соболя в железных тисках.

Венисы[10] Ветродуя

Вороная Грива была не просто холмом, что стоял бы сам по себе посреди широкой равнины. Здешних земель достигали отроги словутого[11] кряжа Камно. Крутые узкие гряды, такие же скалистые, как сам коренной кряж, тянулись с севера, становясь то выше, то ниже, и венны называли их гривами. Соседи-сольвенны пользовались другим именем, понятным без толмача, но непривычным для слуха, – «перешейки».

Вороная Грива подходила к этому слову больше других, ибо вздымалась круто и высоко, действительно как шея коня, непокорно вставшего на дыбы.

«Я же спал и видел, как бы по достоинству отплатить Колояру добром… А явился случай, что содеять сумел? Да ничего…»

Бусый с Летобором достигли подножия Вороной Гривы. Скоро придётся отвязывать лыжи и лезть дальше так.

На самом деле вилл можно было разглядеть не только отсюда. Летобор придумал этот поход-приключение много лет назад, придумал нарочно для сынишки, когда тот только стал подрастать. Путь, который давался сейчас Бусому легко и в охотку, для тогдашнего мальчонки был немалым свершением. Свершение, за которым следовала награда!.. Чего, спрашивается, ещё надобно?!

«…И ничего не содеял. А мог?»

Бусый подхватил горсть липкого влажноватого снега, разбил о мокрый лоб, вытер лицо. Белый след на левой щеке тотчас дёрнула знакомая боль, но эта боль жила с ним всю его жизнь. Она была вроде знакомой гадюки, обитающей в давно известном распадке. Изволь с ней считаться, не топочи где попало, не то будешь укушен. А истреби гадину[12], и чего-то будет недоставать.

«Вот если бы я, заметив страшную птицу, сразу громко о ней закричал? Аж на всё Потешное поле?»

Любил же Бусый задаваться вопросами, на которые не существовало ответов. «Без толку радеть о том, чего всё равно не изменишь, – улыбнулась бы мама. – Просто зарубай на носу[13] и живи дальше, сынок!» Бусый посмотрел в широкую спину шедшего впереди Летобора. Нет, отец ему бы вряд ли что-то сказал, разве подмигнул бы. Не мужчина, кто не учится каждый день. И в особенности на ошибках. Вольных и невольных. Собственных и чужих…

– Лыжи прочь, – объявил Летобор, останавливаясь у большого обломка тёмно-серого слоистого камня. – Пришли.

Здесь кругом ещё рос прозрачный, светлый сосновый бор, богатый грибами и крупной, удивительно сладкой черникой. Но чуть выше сосны начинали мельчать, становились корявыми, приземистыми и однобокими. Ветви и макушки тянулись все в одну сторону. И становилось понятно, откуда венчавший Гриву юр[14] получил имя: Ветродуй.

Летом на скалы взбирались олени и дикие козы, спасавшиеся от кусачих мух и мошки. По зиме спасительные утёсы превращались в ловушку. Те же козы и олени взлетали на отвесные скалы, удирая от голодных волков. Умные волки не пытались карабкаться, куда им не было ходу. Они усаживались дожидаться внизу. И спустя время добыча, окоченевшая на юру, сама падала к ним.

«А раскричись я о птице, сейчас срама не обобрался бы…»

Мальчик подхватил лыжу, не нашедшую опоры на мокрой поверхности камня и взявшуюся падать. Вот что получается, когда слишком зримо представляешь себе ехидные рожи Зайчат и их дружные вопли: «Кликуша, кликуша новая объявилась!»

Бусый привычно нашёл взглядом на снегу быстрый беличий след. И почти тотчас по рукаву отцовского кожуха взбежал проворный зверёк, устроился на плече. Бусый улыбнулся и протянул руку погладить. Лесной родич ласку принял…

Лишь на миг Бусому показалось, будто белка готова была отстраниться. Перескочить на другое плечо…

Нет. Показалось.

Только вспомнилось почему-то, как прошлой зимой Бусый, движимый глупой мальчишеской удалью, забрался сюда в самые глухие морозы и без Летуна. И навстречу ему, ничуть не скрываясь, вышел большой волк. Бусый от удивления остановился, стал рассматривать зверя. Матёрый преспокойно подошёл, обнюхал затаившего дыхание мальчика… Весело помахал пушистым хвостом. И – пропал, как вовсе не бывало его… А Бусый смотрел в ту сторону, где он скрылся, и думал, как славно было бы озябшие руки в его шубе согреть…

Ох и скакал же кругом хозяина недовольный Летун, когда вечером Бусый возвратился домой! Ох и ворчал же, обнюхивая дурака, старикан Срезень!..

Обходя плечо скалы, сын с отцом одновременно придержали дыхание, сделали ещё шаг – и ветер, давший название гребню, сразу выжал слёзы из глаз. Проморгавшись, Бусый принялся оглядываться, ища, не сверкнут ли где в ломаных каменных складках кроваво-красные искры?

Тёмные блестящие сланцы действительно были похожи на волны конских шелковистых волос, извитых прихотью ветра. И в этих роскошных волнах красными бусами путались щедро рассыпанные венисы. Парни Белки и Зайцы, вступая в пору жениховства, почти все лазили на Ветродуй, ища самые яркие, прозрачные, бесскверные камни. Оправляли их в бронзу и серебро, дарили милым славницам серёжки и перстни. Белок и Зайцев называли добрыми мастерами, при этом считалось, что и самая тонкая работа, и лучшие камни давались только тем, кто не просто покорялся родительской воле, но был вправду влюблён.

«И я однажды на юр за камнем приду…» – по-хозяйски гордо сказал себе Бусый.

Сорванцы вроде него дерзко лазили сюда тайно колупать сланец, но, как и полагалось им, находили смешные крохи. Что-то вроде обещания, наполовину насмешливого. Дескать, подрастайте, там поглядим.

Лишь для того, кто заслужит, ветер вобьёт в трещины камня текучую воду, мороз заморозит её, а солнце согреет. Чтобы под ударом молотка вдруг обрушился целый пласт, открывая горящий вишнёвыми пламенами желвак…

Заслуживали не все. Тут и там набрякший снег оседал над горловинами напытков[15]. Одни ямы были совсем мелкими, другие – опасно глубокими. Одни подарили копателям заветные камни, другие только зря подразнили их и измучили.

«Вот придёт сюда за камешком Колояр…»

Бусый, ясное дело, знать ничего не знал о светлой бусине, только что украсившей волосы парня, но отчего-то не сомневался: скоро Колояр снарядится на Ветродуй за жениховскими подарками для Осоки. Будет ли Бусому позволено пойти сюда с ним и помогать, чем сумеет?

…А ещё говорили, что невесты, принявшие в подарок венисы с Вороной Гривы, хранили их в сундуках, нечасто доставая на свет. Не на каждый день были тёмно-алые камни, грозные в своей красоте…

Красный цвет, цвет страсти и ярости, рвущейся наружу силы, беспощадной битвы… Кровь, жизнь и смерть, рождение и гибель… Всё вместили в себя пламенные венисы, всего можно было дождаться от них. Бусый с отцом шли осторожно, проверяя палками перед собой снег.

Горный мёд

Венисы повелись оттого, что когда-то на Вороную Гриву пал из-под облаков Змей, побеждённый Богом Грозы. Этот же стародавний удар расколол окраины Ветродуя на множество высоких отвесных козьих отстоев. Время обломало их на разной высоте, образовав исполинские ступени. Кто-то усматривал в развалинах каменных громад даже не ступени, а руины величественных чертогов. Бусому нравилось думать, что некогда на юру стоял храм. Святыня, ещё не вполне принадлежащая Небу, но и не вполне уже пребывающая на Земле.

Как чудно и страшно было стоять на самой-самой вершине, выше которой были только лёгкие мазки ледяных перистых облаков!.. Каким пустым и далёким вдруг сделалось всё не имевшее отношения к небесам и чуду полёта! Резоуст, привидевшаяся страшная птица, даже чаемое и жуткое Посвящение, это всё было – тьфу, песчинкой в глазу. Прядями невесомого тумана, несущимися мимо крыла. Сколько раз приходил сюда Бусый, столько же раз долгожданная встреча ему отзывалась напоминанием о Несбывшемся.

Год от года накатывало одно и то же: а вдруг произойдёт чудо, и Отец Мужей скажет ему: «С прошлой весны ты совсем не вырос, сынок. Твоё желание быть как мы превозмогло человеческое естество. Ты всё-таки наш…»

Бусый знал, что этого не произойдёт.

Сколько бы он ни прожил, чего бы он ни достиг, а на симуране ему не взлететь никогда.

Не пронестись в бескрайней вышине, не увидеть всё разом: Вороную Гриву и Светынь, Крупец с Белым Яром и деревнями Белок и Зайцев… Не прижаться к мохнатой тёплой спине, не ощутить могучего дыхания крыльев, не испытать того особого чувства, когда упругая сила возносит тебя над землёй…

Бусый знал, что это говорило с ним наваждение. За которое, между прочим, ему потом будет ещё и стыдно. Улетят Крылатые родичи, и вступит в свои права обычная жизнь. И одиннадцать лет среди Белок вновь станут важней и весомей единственного года в горах.

Но пока…

Летобор всё поглядывал на приёмного сына, что стоял, раскинув руки, на самой вершине скалы. Сам он уже нашёл небольшую заветерь и развёл костерок, но сына в тепло не звал – всё равно без толку. Будь здесь сейчас мать, точно раскудахталась бы: «Спустись, дитятко, ты ж весь распаренный, холодом прохватит тебя, застудишься, разболеешься…» И невдомёк ей, заботливой, что парню сейчас всё нипочём, мороз не заморозит его и ветер не сдует. Хранит его невидимая броня, именуемая напряжением духа.

– Далеко они ещё, малый? – только и спросил из укрытия Летобор.

Бусый, всеми чувствами слушавший налетающий ветер, уловил в его дыхании необычные токи. Откуда-то наплыл запах горного мёда, перемешанный с тонким дровяным дымком, да только из таких дров, каких отродясь не водилось в здешних лесах.

– Они здесь, батюшка! – крикнул Бусый. – Они здесь…

Летобор нисколько не усомнился. Говорит, что виллы близко, значит так оно и есть, кому лучше знать, чем ему? В южной стороне неба плыли лёгкие белые облачка. Вот сейчас среди них окажет себя цепочка чёрных крохотных точек…

У Летобора уже начинал сквозить в волосах иней, но глаза зоркости не утратили. Он заметил симуранов почти сразу, как только с вершины раздался ликующий крик. Благородные летуны мчались к тому, кого поклялись не забывать. Летобор смахнул с глаз невольную влагу и преисполнился гордости оттого, что ему довелось быть не просто сторонним свидетелем этой встречи. Правда, беседы, происходившей между его сыном и виллами, он разделить не мог. Бусый оставался единственным Белкой, кто обладал навыком, должным для настоящей мысленной речи. Только он умел особым образом направлять истечение мыслей, помогая себе птичьим свистом и щебетом.

Волкодав, совсем не случайно названный Летуном, поставил на камень передние лапы и во все глаза смотрел на маленького хозяина, замершего на юру. Может, пёс тоже кое-что слышал. И даже мог разуметь.

«Мы помним о тебе. Мы любим тебя. Мы гордимся тобой!»

«Я хочу к вам. В горы…»

«У тебя своя дорога, сын. Не так важно, Крылатый ты или нет по родству плоти. Важно, чтобы была крылатой душа. Тогда твоя дорога тебя приведёт туда, где над головой не будет преград…»

Симураны не стали спускаться на Вороную Гриву. Они вели над землёй весенние ветра, дарующие тепло, и не могли задерживаться в полёте. Только один из них, ярко-рыжий, оперением стрелы изломив крылья, нырнул вниз и понёсся прямо на Бусого. Летобору захотелось пригнуться, а пуще того схватить сына в охапку и вместе с ним закатиться за камень, но в самый последний миг симуран лёг на крыло. Белые лапы и грудь беззвучно пронеслись на расстоянии поменьше сажени. Из руки маленькой всадницы вырвался кожаный мешок. Пролетел, кувыркаясь, и увесисто шлёпнулся на камни прямо возле ног Бусого.

«Спасибо, милые…»

«Будут благословенны огороды Белок и их поля. Будут в лесах ягоды, грибы и орехи…»

«Милые! Чем я вам отплачу?»

«Ходи по земле крылатым, малыш. Мы всегда будем с тобой».

…Вот и всё. И скрылись вдали, и опустело беспредельное небо, и даже начало утрачивать прежнюю синеву, понемногу затягиваясь белёсой дымкой, что шла откуда-то с юга, из-за Железных гор. Наверное, это неповоротливо шествовали облака, кутавшие по весне веннскую землю. Под серым одеялом легче таяли снега, быстрее сопревал и крошился на реках и ручейках лёд… По щекам Бусого безудержно текли слёзы. Мальчик поднял мешок и спустился с вершины к отцовскому костерку. Вот теперь ему сделалось холодно, да так, что всё тело стало неловким, а зубы никак не попадали один на другой. Летобор обнял сынишку, распахнул полушубок, и Бусый благодарно прижался к его груди, чувствуя себя совсем маленьким и очень несчастным. Сейчас ему не хотелось гордых деяний, не тянуло сражаться и даже летать. Вечный век бы сидеть вот так, в тёплом кольце надёжных родных рук… Запах горного мёда, запах безопасности и неколебимой детской уверенности: всё будет хорошо… Летун, поскуливая, привалился к обоим, согревая, силясь утешить плачущего мальца…

Сломанная ветка

– Срезень! Ну? Ты что? В чём дело, малыш?..

Косматый «малыш» ростом с телёнка разлёгся посреди тропинки, не давая пройти. Вынужденный остановиться Колояр не знал, сердиться или смеяться.

– Пусти, говорю!

Проводив ставшую невестой Осоку, поклонившись должным образом её матери и отцу, Колояр отправился восвояси, но обратный путь по той же натоптанной стезе[16] показался счастливому жениху слишком коротким и быстрым.

«Если б не Резоустова ласка, сейчас бы уже на Вороной Гриве копанец[17] затевал…»

Противная слабость заставляла досадовать, Колояр шёл не спеша и старался избегать резких движений, от которых в голове пробуждалась тошнотворная боль. Конечно, он понимал, что до Вороной Гривы ему не дойти ни сегодня, ни завтра. И даже через седмицу – разве только тайком, потихоньку удрав от мачехи и заботливых тёток… Колояр подумал о Бусом, который непременно поможет ему от них ускользнуть, и улыбнулся. Сегодня Бусый был как раз там, куда ему, Колояру, долго ещё не случится дороги. Сегодня мальчонку навещала родня.

Почти против Межинного Плёса от короткой дорожки отбегала зимняя торёнка[18] через болота. По ней ходили вынимать из ледянок[19] горностаев и колонков, её сегодня поутру должны были пересечь Бусый и Летобор…

Вот тут и надумал Колояр свернуть с пути прямохожего. Пускай не до Вороной Гривы, но хоть треть расстояния он нынче преодолеет. Надо же, в самом деле, встретить Бусого с дядькой Летобором, когда те будут возвращаться домой!

…Срезень, топавший позади, забежал вдруг вперёд и улёгся, загораживая тропу, вынуждая Колояра остановиться.

– Да что случилось, малыш?

Срезень исподлобья смотрел на хозяина маленькими медвежьими глазками и не двигался с места.

Колояр с неожиданной нежностью подумал о том, как исподволь состарился Срезень. Прошло, видно, время, когда пёс рад был играть и валяться в чистом снегу, когда он неутомимо сопровождал его на охоте и в далёком пути. «Обстарел, разленился… В свой срок и меня, поседелого, от печки будет не отогнать…»

Он обошёл собаку по целине и двинулся дальше. Довольно долго Срезень не трогался с места, глядя ему вслед и ожидая, не одумается ли хозяин. Но хозяин не одумался, и пёс, делать нечего, встал. В его движениях, когда он проламывал наст, никакой старческой косности не было и в помине, лишь зрелая грозная мощь.

А Колояр очень зримо представлял, как они с Бусым вдвоём, в предутренней тьме, с заплечными мешочками и молотками тайно полезут через тын – в собственной деревне боязливые тати, – и главная боязнь будет в том, чтобы невзначай громко не расхохотаться. Между прочим, их дружба повелась оттого, что именно здесь, на болотах, Колояр когда-то Бусого спас.

Колояр тогда был чуть постарше, чем Бусый теперь, а сам Бусый – всего семи годков от роду. Стоял красный венец лета, на болотах зрела морошка. Это были мирные торфяные трясины[20], совсем не такие, как страшные Журавлиные мхи. Тем не менее Бусый и тут мало не доискался погибели. Его угораздило потревожить в зарослях секача.

Колояр помнил, как замолчал и испуганно замер малец, когда в густом папоротнике шевельнулось что-то громадное, бурое, недовольное. Шевельнулось, хрюкнуло, заворчало…

Колояр и сам целый миг стоял, точно льдом политый. Потом сипло шепнул:

«Ты веточку возьми и ломай… ломай потихоньку…»

Перепуганный Бусый по наитию всё сделал правильно. Взял веточку и начал ломать, как было сказано, – потихоньку. Размеренный звук достиг кабаньего слуха и сообщил зверю, что нечаянно подошедшие не таили ни угрозы, ни страха. Просто занимались своими делами и вовсе не думали чинить обладателю трёхгранных клыков какие-то обиды.

«А теперь иди тихонько назад…» – слушая, как успокаивается ворчание, шепнул Колояр…

Срезень снова обогнал его и залёг путь.

– Да ну тебя!

Колояр остановился, пользуясь предлогом перевести дух. Может, Срезень и прав был, стараясь завернуть его к дому. Нечего было ему пока делать у Вороной Гривы, нечего было силиться и одолеть вгорячах намеченную треть дороги туда…

Колояр постоял, вдыхая живой воздух близкой весны, глядя, как верхушки высоченных сосен летят мимо светлых пушистых облаков. Потом всё-таки заново обошёл кобеля.

Срезень догнал его, бережно взял сзади за меховую штанину и лёг прямо на лыжные пятки. Колояр от неожиданной помехи чуть не потерял равновесие.

– Ах ты, пень старый!..

Пёс съёжился перед лицом хозяйского гнева, но зубов не разжал. В карих глазах стояла мольба.

Колояр понял, что дальше в лес сегодня забрести ему не дадут. Сразу вспомнилось, как верный пёс лежал носом под дверью, вытаскивая его из беспамятства. Не сердиться же после такого на него по-настоящему, не гнать же пинком. Да и слишком неподходящий был нынче день, чтобы на кого-то сердиться.

– Ладно, что с тобой делать, дупло… Пошли домой.

Против его ожидания, Срезень не возрадовался, не заскакал впереди. Наоборот, вновь пошёл сзади, да ещё и беспрестанно оглядываясь.

Где-то далеко сухо хрустнула ветка.

Колояр размашисто катил к дому, и оттого, что по лыжне идти было проще, ему вправду стало казаться, будто тело, разогреваясь, полнилось прежней силой и ловкостью.

«И зачем повернул, ведь дошёл бы. Без спешки-то…»

Ветка хрустнула вдругорядь, громче и ближе.

Колояр повернул голову и увидел, что Срезень тоже обернулся на звук, да не как он сам, а всем телом. Поднятый хвост подрагивал боевым знаменем на ветру, под шкурой вздулись каменные бугры, а пушистая шуба поднялась дыбом вся до последней шерстинки, сделав кобеля вдвое больше обычного, и это могло означать только одно: Срезень боялся.

Таким Колояр его ещё не видал. Рука помимо воли двинулась к поясу, нащупала рукоять ножа в ножнах.

– Что там, малыш?..

Срезень мельком покосился на него, блеснули страшные кинжалы клыков, обнажённых для боя.

«Беги, хозяин! Беги…»

Ветка хрустнула третий раз, совсем близко.

Горестная находка

Своя ноша не тянет! Бусый ходко шёл по успевшей уже слегка затвердеть, заледенеть утренней лыжне, мешок с подарками не тяготил, только грел ему спину.

В мешке отыскались вязаная безрукавка и носки, связанные из тончайшего пуха. Такой пух носят на себе симураны, и ему не верста[21] даже собачий, до того он тёплый, лёгкий и прочный. Ещё Бусый увидел сапожки-чулки из тонкой, но очень крепкой кожи, венны называли такие босовиками. Запечатанный воском сосуд из берёзового наплыва, и восковая печать не могла удержать медового аромата. Маленький бурдючок с густым сладким вином. Круг невзрачного, но такого вкусного козьего сыра. Коробочку пахучей чёрной смолы, целебный дар гор. И мешочки с пряными травами, от запаха которых – Бусый заранее это знал – все знакомые домашние кушанья сразу станут небывалыми, баснословными, заморскими.

А самое главное – нашёлся в мешке и изящный маленький нож с клинком гибкой узорчатой стали.

– Не игрушка какая, – сразу определил Летобор. – Это тебе мужской подарок. Смотри, бережнее с ним!

Лезвие оказалось неимоверной остроты, в чём Бусый сразу и убедился. Хотел, как обычно, попробовать его пальцем, а оно тут же рассекло кожу – неосязаемо, зато до крови. Таких ножей не делал никто, кроме вилл. Это был подарок, воистину цены не имеющий, его не покупали на торгу и не продавали, отец-виллин ковал и дарил такой нож выросшему сыну, готовому принять честь и бремя взрослого мужества.

– Вот тебе, ножик, первая кровь… – тихо проговорил Бусый. – Теперь ты вправду мой, а больше ничей!

И пристегнул к поясу ножны с чудесным клинком.

Ещё в мешке лежал камень, желвак размером с яблоко, как будто небрежно расколотый пополам. Но когда Бусый с Летобором вгляделись сквозь этот скол в искристую глубину камня, то ахнули от восхищения. Камень казался бездонным, они словно бы заглянули сквозь маленькое окошко в совсем иной мир. Были в том мире, таившемся в глубине камня, знакомые холмы, поросшие могучими соснами, а между соснами бежали хрустальные ручейки. Но стоило чуть повернуть камень, и знакомые леса вдруг превращались в суровые скалистые горы, устремлённые в небо, спокойные ручьи становились стремительными потоками, и водопады в ущельях окутывала серебряная кисея… Ещё поворот – и на месте гор возникало море, а горные вершины не то чтобы исчезали совсем, но виделись лишь причудливым скоплением облаков, что невесомо парили над водной гладью и необъяснимо оставались при этом каменными утёсами.

Зато с новым поворотом становилось вдруг ясно, что все эти леса, горы, моря и облака на самом деле суть звёзды, искристые мириады звёзд, глаза давно ушедших предков, устремлённые на потомков из бесконечной дали времён…

Летобор шёл позади и помимо воли любовался мальчишкой. Одёргивал себя, понуждал к строгости, но ничего поделать не мог, улыбка сама собой раздвигала усы. Всякую, даже нешуточно тяжёлую работу Бусый умудрялся делать, будто танцуя. Он и сейчас, под грузом мешка, не скособочился натужно и некрасиво, как это сделал бы почти каждый его ровесник. Сразу разобрался, для чего нужна была широкая лямка из мягкой замши, и уложил её на лоб, хотя венны редко носили так свои мешки и корзины. Бежит себе теперь и поди представляет, как начнут восторгаться и визжать младшие, дёргая зорный[22] камень друг у дружки из рук, как станут одобрительно кивать старики и старухи, передавая по кругу чашу с густым сладким вином, как будет придирчиво нюхать пряности большуха, соображая, какая к какой еде подойдёт…

Что такого узрели в нём, Летоборе, вещие виллы, что именно ему доверили маленького приёмыша?

Незаметно вырос парень, стал сущей надёжей родителям и всему роду. Доброе и храброе сердце, а уж упорства!.. Вот ведь тащит мешок, тащит и нипочём не отдаст до самого дома, и не потому, что в нём подарки лежат, просто оттого, что тяжёлый, мне принесён, мне, мол, и тягу на плечо поднимать…

Летобор так и не успел стереть широкую улыбку с лица, когда Бусый вдруг повернулся к отцу и швырнул со спины тот самый мешок, и лицо у парня оказалось совсем белое, а глаза – широко распахнутые.

От ужаса.

– Батюшка!.. – выдохнул он одними губами. – Бежим!

И побежал. Покинув лыжню, по снежной целине. Да не в сторону деревни, а куда-то опричь.

Летобор слишком хорошо знал приёмного сына, а потому не бросился в расспросы, что да почему. Промедлил только затем, чтобы живо снарядить тяжёлый охотничий лук. Беду лучше встречать с оружием наготове. Летун сперва недоумённо оглянулся на людей, на брошенный мешок… да и рванул за хозяевами.

Когда Летобор догнал сына, мальчишка попытался объяснить прямо на бегу:

– Там… Колояр… он…

Летобор молча кивнул, поспевая за быстроногим мальцом. Сам выучил его когда-то бегать по лесу, теперь жилился, чтобы не отстать. Взгляд настороженно обшаривал редкий подлесок, руки держали лук наготове. Все расспросы, если какие будут, – потом. Когда им повезёт и окажется, что Бусый беспокоился зря.

Вот только сердце обречённо выстукивало: не зря, не зря…

Летобор окончательно в том убедился, когда Летун почуял что-то впереди. Что-то такое, отчего на загривке сразу поднялась дыбом щетина. Спустя время подхваченный ветерком запах накатился и на людей. И таков был этот запах, что у Бусого в руках разом оказались оба его ножа, старый и новый, а Летобор бросил стрелу к тетиве и уже вдоль её жала стал смотреть по сторонам и вперёд.

Пахло кровью. Разорванными внутренностями, ещё чем-то непередаваемо жутким. Безнадёжным отчаянием и болью заживо раздираемой плоти.

Это был запах смерти, причём только что случившейся. Смерти неожиданной, жестокой и страшной.

Глухо зарычав, пёс побежал вперёд…

Первым Бусый с отцом увидели Колояра. Верней, что это был Колояр, удалось понять больше по обрывкам одежды да ещё по лыжам, знакомые были лыжи, приметные. Всё остальное… Убивший Колояра стремился не просто его умертвить. Он отрывал кость от кости, жилку от жилочки.

Он разодрал грудь, вытащил и сожрал сердце…

Срезень лежал чуть поодаль, возле кустов. Его не рвали так, как хозяина, только странно выгнулось совсем ещё тёплое тело. Было видно место, откуда он совершил свой последний прыжок. И в этом прыжке, в воздухе, Срезня застиг жестокий удар, сломавший хребет. Всё же пёс прополз ещё несколько шагов и сумел запустить зубы в того, кто убивал Колояра. Из окровавленной пасти свисал клок длинных, грубых, ржаво-бурых волос.