Второе восстание Спартака Бушков Александр

Читать бесплатно другие книги:

«В тот вечер телефон зазвонил в половине шестого. Стоял декабрь, и уже стемнело, когда Томпсон взял ...

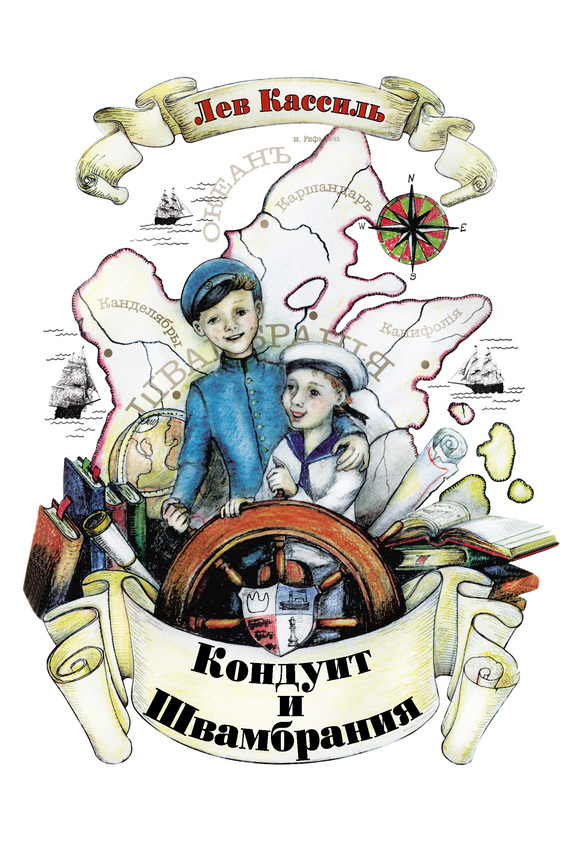

Детство и гимназические годы Льва Абрамовича Кассиля совпали с событиями, которые потрясли весь мир:...

Герои трилогии «Васёк Трубачёв и его товарищи» жили, учились, озорничали, дружили и ссорились нескол...