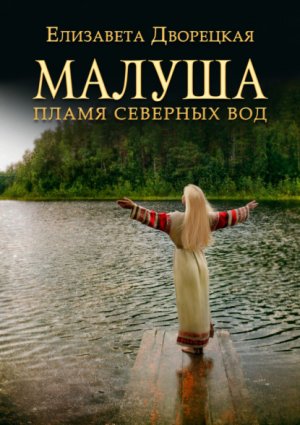

Малуша. Пламя северных вод Дворецкая Елизавета

– Самым высоким… – прошептала Малуша, как зачарованная. – Да будет крепко слово твое.

Малуша склонилась и прижалась щекой к теплой головке младенца. За растворенной дверью вечерело, но ей казалось, что сияющий золотом день теперь будет стоять вечно.

Еще три дня Бура-баба оставалась в медвежьем логове с Малушей, а хозяин в это время жил в избе старухи и вместо нее сторожил ворота Нави. Малуша чувствовала себя неплохо, но Бура-баба запретила ей вставать до истечения трех дней. Она подносила Малуше дитя, чтобы покормила, а потом мыла, пеленала и укачивала его сама. И Малуша дремала, слушая, как Бура-баба поет над ее ребенком:

- Она гнула люльку – с дуба кору,

- Пеленки рвала – с клена листья,

- Свивальник драла – с липы лыко.

- Повесила люльку на белу березу,

- Стала прибаюкивать:

- «Ты баю, дубовик, ты баю, кленовичок,

- Ты баю, липовичок, ты баю, березовичок»…

Малуше виделись деревья, склоняющие зеленые пышноволосые головы над люлькой ее чада; заклинающая песнь навевала покой и веру, что хоть у сына ее нет человеческого рода, нет отцовской рубахи, чтобы завернуть, за ним стоят могучие силы самой земли, и они не выдадут.

- «Нет, моя мати, не дуб мне родитель,

- Не клен мне батюшка, не береза мне матушка.

- Есть у меня отец – удалой молодец».

Когда-нибудь она расскажет ему о том удалом молодце – удалее всех на свете, – что был его отцом. Но сейчас пусть баюкают его дуб и береза, клен и липа.

- «Дай Велес дитяти камнем лежати!» –

- «А тебе бы, мати, горою стояти!» –

– пела Бура-баба, наделяя их обоих крепостью и мощью всего самого крепкого, что есть в белом свете.

- Дай Велес дитяти щукой в море плыти! –

- А тебе, мати, берегом лежати! –

- Дай Перун дитяти соколом летати! –

- А тебе бы, мати, березой стояти! –

- Дай Перун дитяти конем владети! –

- А тебе бы, мати, в терему сидети,

- В терему сидети, на меня глядети…

И Малуша засыпала, ясно видя, как сидит в золотом терему и смотрит на ловкого, красивог о всадника за оконцем – это он, ее сын, витязь и всадник, ясный сокол…

На четвертый день Бура-баба, показав, как пеленать и обмывать младенца, отправилась к себе, а для Малуши началась новая жизнь: кормить, качать…

Белья ей хватало: сперва выручили те холстины с весенних русалочьих берез, а потом, дней через десять после родов, Князь-Медведь однажды явился, нагруженный двумя большими коробами. В одном были пеленки, готовые сорочки для Малуши и дитяти, беличьи одеяльца, чулки, рушники. Во втором коробу, поменьше, были три куриные тушки, яйца, сыр, коровье масло, кусок свинины и пироги из пшеничной муки. «К Буре-бабе принесли, – пояснил он. – Для тебя гостинец». Малуша спросила, кто принес, но Князь-Медведь только повел рукой: не знаю, не спрашивал.

Малуша сама спросила, когда через несколько дней пошла проведать Буру-бабу.

– Две жены приходили, – ответила та. – Кланялись тебе и передали.

– Это моя мать была? – волнуясь, спросила Малуша. – И Ута?

У нее даже слезы выступи. Не раз она уже подумала, как хорошо было бы показать дитя своей матери, Алдану, Уте, Кетилю и прочим. И даже князю Судимеру с его княгиней, если соизволят явиться в Варягино. Ведь Малушино дитя – родня и им тоже. Княгине Льдисе – даже довольно близкая. И вот родичи вспомнили о ней сами!

Откуда же они узнали, что она уже родила, что все благополучно, что она и чадо живы? Должно быть, присылали кого-то еще раньше?

Но Бура-баба не стала отвечать, только недовольно жевала беззубыми челюстями.

– Скоро в Навь как в гости на блины ходить начнут! – буркнула она погодя.

Малуша поняла ее недовольство: грань Нави, которую надлежало пересекать надлежащим образом и по важному поводу, с трепетом и страхом, оказалась проницаема для простых родственных гостинцев новоявленной матери.

– Еще бы каши горшок принесли, – добавила Бура-баба.

– Но если бы я умерла, родичи ведь ходили бы на могилу с гостинцами, – робко ответила Малуша. – Вот и они… чего тут худого?

Но сама знала, что кривит душой. Предслава и Ута, если это были они, принесли ей все это не потому, что она умерла. А как раз потому, что для них она оставалась живой и они о ней тревожились. От этой мысли щемило сердце. Значит, не забыли, не оторвали и отбросили ее, как гнилой побег…

А Бура-баба почему-то этим и была недовольна…

Теперь Малуша всякий день ходила на ручей стирать пеленки, взяв с собой дитя. Пока она работала, Колосок спал рядом на мху. Тут же она присаживалась его покормить. Но чем дальше холодало, тем труднее становилось управляться с этими делами. Быстро миновало последнее тепло осени, лес пожелтел и стал облетать. Снова начали топить печь в избе – прощай, летний вольный воздух, здравствуй, дымная горесть!

Однажды, переделав все дела и затопив печь, Малуша уже на закате вышла вместе с чадом посидеть снаружи, чтобы не глотать дым. Качая дитя, она поджидала Князя-Медведя, как вдруг из чащи послышался стон.

От неожиданности Малуша вздрогнула и подскочила: кровь заледенела в жилах. Кто здесь? Откуда взялся? Проведя в лесу более полугода, она привыкла, что близ ее жилья никого нет – только Князь-Медведь да Бура-баба.

Солнце садилось, за деревьями сгущался вечерний лесной мрак. Веяло влагой, будто сама земля выдыхает устало, а из ее приоткрытого рта вылетают серые тени – навьи. Осень – время дедов. Но это в городцах и весях для дедов накрывают стол и кладут ложки по числу умерших, а здесь, в лесу, их никто не кормит. И бродят они меж стволов, ищут сами себе поживы…

Стон повторился – протяжный, гулкий, полный муки. Он шел откуда-то из-за деревьев, но за бурыми стволами толстых елей Малуша не могла разглядеть, кто там.

«Да это не человек!» – сообразила она. Это дух какой-то беспокойный мается или леший никак уснуть не может. А она без всякой защиты… и дитя…

Вскочив, Малуша белкой прыгнула в избу, захлопнула дверь и накинула засов. Здесь было довольно дымно, но лучше сесть пониже и потерпеть дымовую завесь над головой, чем попасть в зубы голодной нечисти!

Положив дитя на лежанку, Малуша приблизилась к оконцу. Из леса донесся гулкий тяжкий вздох, вылетевший из чьей-то огромной груди.

Ну точно, леший! Малуша схватилась за оберег – щепки громового дерева, что Бура-баба дала ей прошлой весной; она с тех пор так их и носила, снимая только в бане. От испуга и потрясения у нее даже рот приоткрылся. В жилах до сих пор ощущался холод.

К чему эта нечисть явилась? За ней? За чадом? Чуют, упыри, сладкую княжескую кровь!

Малуша огляделась, взяла из-под лавки топор и положила под закрытой дверью, лезвием наружу. Теперь не войдет, не посмеет. Застыла, прислушиваясь.

Опять стон – нечеловеческим голосом, утробным, полным неосмысленного страдания. Так стонут неупокоенные мертвецы, погибшие дурной смертью, потерявшие тропу меж Явью и Навью, не в силах ни жить, ни умереть по-настоящему.

Дитя завозилось, захныкало. В ужасе Малуша бросилась к нему: сейчас упырь услышит! Схватила чадо, прижала к груди. Младенец захныкал громче, вскрикнул, готовясь заплакать. За неполных два месяца он подрос и уже не напоминал толстого лягушонка – мальчик стал очень приятный на вид, и Малуше казалось, что в голубых его глазенках она видит сходство с соколиными очами Святослава.

Чтобы успокоить дитя поскорее, она дала ему грудь. Мальчик затих, принявшись за дело, только еще хмурил лобик. Малуша оглянулась на оконце. Руки, державшие дитя, дрожали. Оно же не войдет сюда… то, что там стонет?

Стон и шумное дыхание раздались уже совсем близко. Малуша скривилась, кусая губы и подавляя желание заплакать. Наклонилась над ребенком, ожидая, что вот-вот в оконце заглянет какая-нибудь жуткая морда… вроде харь, которые надевают на Карачун, только еще хуже. Но оконце не закрыть – печь топится, от дыма задохнешься. Может, хотя бы дым отгонит упыря?

Малуша бросила сердитый взгляд на оконце. Какой Встрешник ее занес в эту глушь, где упыря среди бела дня встретить легче, чем живого человека? После родов, когда на нее свалились заботы о младенце, жизнь ее стала совсем нелегкой. К работе она и раньше была приучена, но полоскать белье в холодной речной воде ей у княгини все же не доводилось. Теперь постоянно приходилось разрываться между горшками в печи, дитем, стиркой, жерновами. Ночью она держала дитя при себе, уложив под бок, чтобы своим плачем не мешало спать Князю-Медведю и можно было кормить, не вставая, если проснется и закричит. Сама спала вполглаза, чтобы не придавить ненароком чадо – это называется «заспать дитя». Сколько таких чад было «заспано» матерями, смертельно уставшими на сенокосе или на жатве!

Дома в Киеве, еще пока мать не уехала, Малуша часто нянчила сводных братьев и сестер. Особенно двух младших, которые родились, когда ей уже было девять-десять лет. Но не ночами – для этого имелись няньки-челядинки, да и днем можно было позвать на помощь брата Добрыню. Теперь же позвать было некого. Ни братьев, ни челяди у нее здесь нет. Иной раз Малуша засыпала, сидя с ребенком на руках, пока он сосал; вздрогнув, приходила в себя, в ужасе хватала дитя покрепче. Уронишь – головой ударится, на всю жизнь дурным останется.

Наконец стоны за оконцем стихли. Но Малуша так и не решилась больше выйти наружу и не отперла дверь, пока Князь-Медведь, удивившись, почему не открывается, не налег плечом. Думал, перекосило, заклинило. Он так редко встречался с запертыми дверями, что постучать в собственное жилье ему просто в голову не пришло.

– Да это лось был, – хмыкнул он, когда Малуша рассказала ему, что случилось. – Гон у них. Ходят, вздыхают… Но ты верно сделала, что в избу ушла. А то мог бы и броситься. Они дурные сейчас…

Еще дней десять-двенадцать, пока Князь-Медведь не заверил, что гон окончился, Малуша боялась выходить в лес. Отправлялась только в полдень, когда солнечные лучи хотя бы делали лес не таким страшным, хоть уже и не грели. Князь-Медведь уверял ее, что лоси стонут только на закате и на рассвете, а днем молчат, но утешало это ее мало – а вдруг тайком подкрадется? Завидит ее, на коленях у ручья, примет за лосиху… а как поймет, что ошибся, как наподдаст рогами… Дитя она с собой не брала, оставляла в избе, подперев дверь снаружи. И бежала бегом обратно, заледеневшими руками прижимая к себе лукошко с тяжелым мокрым бельем. А что если зверь какой забрался и унес дитя? Ее обливало ужасом от этой мысли, она так и видела: волк, лисица, рысь… Увидев издали закрытую дверь с поленом на прежнем месте, она облегченно вздыхала, но лишь когда, подойдя ближе, слышала из дома возмущенный голодный плач, с сердца падал камень.

Чуть не половина детей умирает, не дожив и до трех лет, поэтому дитя подстригают впервые в три года, как прошедшее первую проверку на принадлежность к миру живых. У каждой старой избы под порогом истлевают кости младенцев. Случись что с Колоском – и ей придется вырыть маленькую могилку вот здесь, у входа в логово. И опустить в холодную землю маленькое тельце… холодное, как сама земля… чтобы стало частью земли… Может быть, там уже лежат «медвежьи чада» прежних поколений, съеденные лесом. Но не ее. Чего бы ей это ни стоило – своего она убережет.

Когда Колоску шел третий месяц, повалил снег. Утром, растопив печь и открыв дверь – дрова уж очень принялись дымить, видно, отсырели от дождей, – Малуша увидела с порога белые крупинки, густо сыпавшие на зеленые лапы елей и на рыжую хвою на земле. Как будто Макошь решила варить похлебку из грубой муки да опрокинула туес. Запах свежего, первого в году снега щекотал ноздри, бодрил, возбуждал. Так всегда поначалу: кажется, что приход зимы несет нечто радостное, обещает веселье Карачуна, уют долгих посиделок, манит надеждой на какое-то особенное, еще не бывалое счастье… И только потом вспоминаешь: зима – это замерзшие руки и мокрые ноги, шмыгающий нос, тяжелые кожухи, колючие платки из толстой шерсти, неуклюжие поршни с соломой, вечная дымная горесть, тьма, тьма и тьма, одевающая утро, вечер и большую часть дня. Хвори от холода, дыма и недоедания, а для кого-то и смерть…

Малуша вздохнула, услышала сама себя и поразилась: точно так вздыхали Векоша, и Травка, и Лиска, другие челядинки княгининого двора, утомленные вечной работой и не видящие впереди никакого просвета до самого Ирия. Чем она теперь лучше них? От возни с печью и закопченными горшками руки у нее давно почернели, а от стирки в холодном ручье кожа краснела и трескалась, не делаясь особо чище. Мысли день ото дня ходили по кругу: встать, растопить, налить, поставить, покормить, перепеленать, уложить, растолочь, размолоть, подать, убрать, помыть… У Эльги даже челядинки жили полегче – они могли по очереди оставлять своих чад друг другу. Теперь она сама не лучше Нивки и Багули, которых бранила за неряшество. Ни одного человека не видела уже много месяцев, а кажется, что много лет. Малуша прикинула: не считая Буры-бабы и Князя-Медведя, последними виденными ею людьми были Велерад и Улеб, приведшие ее к Навьей строже. Через три месяца с небольшим тому сравняется год!

Да неужели ей теперь всегда так жить, с острой тревогой подумала Малуша. Выросшая на оживленных киевских дворах, где каждый день мелькали люди и все время появлялись новости, она начала тяготиться этим одиночеством, едва оно стало привычным. Князь-Медведь не обижал ее, давал ей все, о чем она просила, и не ворчал, что детский плач мешает спать. Но и говорить им было почти не о чем – если ничего не случается и никого не видишь, о чем говорить? Он пытался ее развлечь, рассказывая разные лесные байки или что повидал на прошлом Карачуне в Плескове, но, как ни хотелось Малуше послушать про мир живых людей, она слишком уставала за день и клевала носом, сидя у печи с чадом на руках. На груди через сорочку проступали влажные пятна молока…

А зима наступала уверенным грозным шагом. Выросшей гораздо южнее Малуше было страшно видеть, как быстро холодает, как все тяжелее наваливается на мир тьма. Однажды, слушая вой метели над кровлей, она подумала: понятно, почему Эльга в свое время решилась даже на убийство волхва-хранителя и побег с чужими людьми, лишь бы не застрять здесь… А ей ведь еще не приходилось самой пеленки стирать! Малуша снова начала жалеть о том, что она не княгиня, но теперь уже не из честолюбия, а только от усталости. Больше она не хотела белокаменного троноса с узорами из порфира, а хотела только возможности спокойно проспать всю ночь. А проснувшись, лежать под теплым одеялом, ожидая, пока кто-нибудь другой растопит печь, поставит кашу и принесет ей младенца в сухой и чистой пеленке…

Когда наступил месяц студен, снега навалило столько, что Князю-Медведю приходилось отправляться в лес на лыжах, а перед этим протаптывать Малуше тропу к ручью, иначе она просто не дойдет. Но и так она чувствовала усталость, едва добравшись до берега. Ручей замерз до дна, стирать она теперь ходила на озеро, где стояла баня и имелись мостки: Князь-Медведь делал там прорубь.

Но и вернувшись в избушку, отдохнуть как следует не удавалось. Колосок, поначалу довольно тихий, стал беспокойным: больше плакал и меньше спал. Малуше казалось, что он бледнеет и худеет, как будто голодает. Было похоже, что ему не хватает молока: оно уже не мочило сорочку на груди, а сами груди стали не такими полными.

Осознав это в первый раз, Малуша содрогнулась от ужаса. Когда у матери нет молока, чадо кормят козьим, а то дают пережеванный хлеб. Но откуда ей здесь взять козу? И не мал ли Колосок, чтобы есть хлеб – ему едва три месяца! Да и хлеб у них имеется не всегда, а только если из весей принесут. Пока, до середины зимы, хлеб носили щедро, но после Полузимницы эти подношения иссякнут. Она и Князь-Медведь могут есть рыбу и дичину, но чадо? Разве к медведице в берлогу пробраться и ей, сонной, еще одного «медвежонка» подложить… Да и то рано – лесная мать еще не родила своих мохнатых чад.

В тот же день Малуша побежала к Буре-бабе. Та велела пить настой листьев крапивы; хорошо, что сего зелья, помогающего от разных недугов, у старухи имелся хороший запас.

Поначалу помогло, но через несколько дней молоко снова начало иссякать.

Этот день Малуша снова провела одна. Перед этим три дня шел густой снег, даже с метелью, и Князь-Медведь никуда не уходил. Но сегодня снег перестал, и он отправился на лов: поискать тетеревиных стай и подстеречь, когда птицы устроятся в снегу на ночлег.

Протоптать ей тропу до озера он не успел, но Малуша не огорчилась. Сегодня она чувствовала себя совсем обессиленной и вовсе не хотела заниматься стиркой. У нее оставалось еще две чистых пеленки, и если подложить побольше сухого долгунца… к тому же недокормленный Колосок мочил пеленки меньше. Можно и завтра сходить…

Но убаюкать ей его никак не удавалось. Давно перевалило за полдень, опять пошел снег, а она все ходила по тесной избушке от печи к двери и обратно, укачивая дитя и то напевая, то пытаясь с ним разговаривать. Печь и дверь здесь были не как у людей – вход к южной стороне, печь к северной, – а наоборот, как положено на том свете, где все перевернуто. Поначалу это сбивало Малушу с толку – было так же странно, как если бы кто-то поменял местами ее правую и левую руку. Но потом она и к этому привыкла. Казалось, конца этому не будет – усталости, тьме снаружи, тесноте… будто она живет в подземелье… как посеянное озимое зерно… А до весны, когда можно будет прорасти на свет и вольный воздух, оставалось так далеко!

– Харальд Боезуб владел всеми землями на свете… – бормотала она, стараясь подбодрить саму себя перечислением знаменитых предков – своих и чада. – У него были сыновья, Эйстейн Жестокий и Ингвар Великодушный. Когда Харальд погиб, Ингвар отправился на восток и поселился в Ладоге. Здесь у него была дочь Ингебьёрг…

Малуша часто путалась, замолкала, позабыв, у какого конунга был какой сын. Лишь добравшись до ближайших поколений, почувствовала себя более уверенно.

– У Хакона был сын Олав, он родился в Хольмгарде, а словены зовут его Холм-град. У Олава было много детей – десять или двенадцать. Трое его старших сыновей умерли один за другим, и его наследником остался Ингвар. У Ингвара был единственный сын – Святослав…

Малуша остановилась посреди избы. Ох, если бы все эти знатные мужи увидели сейчас ее, свою незадачливую правнучку – в замаранной сорочке и кривской поневе, бродящей по темной тесной избенке, пропахшую печным дымом, с красными шершавыми руками, с нечесаными второй день косами, ничем даже не покрытыми… Трудно было бы заставить их признать ее за мать прямого наследника стольких конунгов датчан и свеев, стольких князей словен, полян, морован и древлян!

В дверь постучали.

Малуша подпрыгнула, очнулась и содрогнулась всем телом. Потревоженный Колосок, было задремавший, опять заплакал. За неполный год Малуша ни разу не слышала стука в дверь: Князь-Медведь заходил к себе в логово не стучась, а чужих здесь не бывало и быть не могло.

Кто же это? Бура-баба?

Стук повторился. Звучал он сдержанно, не так чтобы робко, но ненавязчиво, будто стоявший снаружи боялся потревожить жителей. Так не стучат свои, а только чужие, не знающие, кто ждет внутри.

Нет, это не Бура-баба, холодея, поняла Малуша. Та просто вошла бы да и все, даже если решила бы одолевать старыми ногами засыпанную тропку через ельник… Да нет, где ей? Она до новой травы сюда не придет.

Но тогда кто? Вспомнились стоны и утробные вздохи в осеннем лесу, когда она дрожмя дрожала, думая, что рядом бродит упырь. Это оказался томимый любовной тоской лось… но не лось же к ней стучится!

Стучат ли в двери упыри? Нет, они не ходят зимой… или ходят? Еще не Карачун, им рано…

Опять раздался стук, и теперь в нем слышалось нетерпение. Этот простой звук от соприкосновения чего-то твердого – к примеру, кулака, – с дубовой доской двери пронзил Малушу с головы до ног, хотя в прежней своей жизни она слышала его по десять раз на дню и кидалась отворять без малейшего страха или смущения.

Да йотуна мать! Малуша вдруг разозлилась на саму себя – жалкую, грязную и полную глупым чащобным страхом. В кого она здесь превратилась, наследница стольких князей – в лесовуху замшелую? Еловой корой обросла, и света, и людей боится!

А если там и нелюдь – плевать.

Быстро положив дитя на лежанку, Малуша шагнула к двери и толкнула ее.

Дверь отворилась, внутрь пролился бледный дневной свет. Опять шел снег – довольно густо, небо было ровного серого цвета. Однако света хватило, чтобы Малуша с первого взгляда на пришельца поняла – лоси и нелюди здесь ни при чем. Они так не одеваются и сулицу в руках не носят.

Она взглянула ему в лицо, встретила взгляд голубых глаз…

По жилам будто плеснуло холодным огнем, в очах потемнело.

Закутанный в плащ, с надвинутым почти до носа худом поверх шапки, смаргивая густой снег с ресниц, на нее смотрел Святослав.

Часть вторая

– Дроттнинг, – на каком бы языке Бер ни говорил со своей бабушкой Сванхейд, он называл ее старинным северным титулом – королева, – а ты помнишь Эльга Вещего?

Вместо ответа Сванхейд сначала рассмеялась. Вопрос любимого внука показался ей так забавен, что она хохотала, пока не начала кашлять.

– Нет, – проговорила она, когда Бер принес ей кружку с водой. – Ты бы еще спросил, помню ли я Харальда Боезуба. Если бы я жила, как он, лет сто пятьдесят, то могла бы и помнить Эльга Сладкоречивого. Но мне всего семьдесят.

– А разве Эльг жил так давно – сто пятьдесят лет назад? – Бер удивился. – Мне казалось, ты можешь помнить.

– Не сто пятьдесят, но он проходил через эти края около восьмидесяти лет назад. Меня тогда еще на свете не было. Когда я сюда приехала, он уже был в Киеве. А вот Альвхильд его хорошо помнила. Часто мне о нем рассказывала.

Альвхильд была ее свекровь, предыдущая королева Хольмгарда. Сванхейд нередко пускалась в воспоминания о тех временах, когда она, семнадцатилетняя внучка Бьёрна конунга из Уппсалы, только приехала сюда, чтобы выйти замуж за Олава, сына Хакона и Альвхильд. В то время Хольмгард был поменьше, чем сейчас, но уже господствовал над всей округой, собирал дань с множества родов словенских и чудских. Воспоминания тех давних лет были живы и свежи, и Сванхейд любила о них говорить; Беру иногда казалось, что она рассматривает их в своей памяти с таким любопытством, будто Источник Мимира показывает ей жизнь совсем другой женщины.

Уж конечно, между той Сванхейд и этой общего осталось немного. Но и в семьдесят лет госпожа Хольмгарда ничуть не выжила из ума и прекрасно управляла своим обширным хозяйством. Правда, в последние годы ее плохо слушались ноги, и поэтому Бер, единственный сын ее второго сына Тородда, жил с ней и служил ей ногами и глазами в тех местах, куда ей было трудно добраться самой.

Вторым ее сыном Тородд только назывался. На самом деле, кроме Ингвара, перед ним у госпожи Сванхейд было еще три сына: два носили имя Хакон, один – Бьёрн, но все они умирали так рано, что к рождению следующего родовое имя успевало освободиться. Удержался на свете только третий его носитель, но еще двое мальчиков, родившихся после него, тоже умерли, не дожив и до семи лет. Звали их Энунд и Эйрик.

Сейчас уже мало кто, наверное, помнил об этих младенцах, кроме самой Сванхейд. А Бер иногда думал: не умри они – что за люди бы из них вышли? Стань наследником деда, Олава, не четвертый по счету сын, Ингвар, а один из тех первых Хаконов или Бьёрн – может быть, вся их родовая сага сложилась бы по-другому? Даже если старшего сына и забрали бы, как Ингвара, в далекий Кенугард еще совсем маленьким, здесь, на севере, осталось бы шестеро его братьев. И они не позволили бы отнять у них наследство дедов.

– Я согласилась на это, потому что не хотела вражды между моими сыновьями, – объясняла внуку Сванхейд. – И ради объединения всего Восточного Пути в одних руках. Это куда выгоднее, чем когда он состоит из множества мелких наделов.

– В одних руках что-то полезное иметь выгодно, когда эти руки – твои собственные, – проворчал однажды Бер. – Ты думала присоединить Кенугард к Хольмгарду, а вышло наоборот!

– Ты думаешь, что я ограбила тебя и всех твоих братьев, да? – проницательно заметила Сванхейд, глядя на него своими голубыми глазами, и сейчас похожими на кусочки небесного льда.

Скуластая, со светлыми бровями и ресницами, Сванхейд и в молодые годы не была красавицей, а высокий рост и статность, которыми она тогда славилась, давно ушли в прошлое. Однако густая сетка морщин даже придала внушительности ее взгляду; острый ум и твердый нрав остались при ней, о них и время обломало зубы. Даже если она жалела о том давнем решении, то никак этого не показывала.

Бер помолчал. Именно так он и думал. Лет двадцать назад Сванхейд решилась оставить наследство покойного мужа за старшим из выживших сыновей – Ингваром, который к тому времени стал киевским князем. С того дня он сделался господином как Северной Руси, так и Южной, и впервые власть над ними оказалась в одних руках. Может, это и было хорошо для торговли, но не для его младших братьев, Тородда и Хакона. Хакон-третий умер пять лет назад, но у него остались двое сыновей. Они еще дети, старшему года два-три дожидаться вручения первого меча. Но лет через семь они поймут, как обидно происходить из королевской семьи и остаться без наследства.

Беру было уже девятнадцать лет, и он это понял довольно давно. Пока Тородд, его отец, от имени старшего брата правил Приильменьем, а дядя Хакон – Смолянской землей, перемена в их положении была почти незаметна. Но потом дядя Хакон умер, а его вдова вышла замуж за одного человека из Киева, который занял место покойного и стал собрать дань со смолян. Так распорядился Святослав, сын Ингвара, киевский князь, единственный ныне конунг в роду. И не потому, что Беру тогда было всего шестнадцать и он не дорос до должности посадника. Причина была иной. Когда умер Хакон, Святослав поклялся, что в его державе больше не будет других конунгов, кроме него, и начал оттеснять родичей от сборов и управления.

Около года назад Святослав вдруг приказал, чтобы его дядя Тородд отправлялся в Смолянск, а Вестим, тамошний посадник, ехал в Хольмгард на его место. Это его решение вызвало в старинном гнезде над Волховом немалое волнение: впервые за полтораста лет в этих краях оказался главным не кто-то из рода Ингвара Великодушного, младшего сына Харальда Боезуба. Конечно, Сванхейд новый посадник из ее дома не выгнал, а обосновался на другом берегу реки. Там уже лет тридцать постепенно росло поселение, которое сперва Ингвар, а потом Святослав собирались сделать новой северной столицей. Пока там не было укреплений, а лишь десятка два разбросанных дворов, каждый за своим тыном. Называли их просто Новые Дворы. А Хольмгард, утратив свое давнее господство, сделался просто усадьбой князевой бабки.

Из уважения к Сванхейд Святослав отдал ей десятую часть собираемых на севере даней – десятую часть того, что еще при жизни ее мужа принадлежало Хольмгарду целиком! А Тородд уехал в Смолянск. Эти перемены его не радовали, но он смирился: не для того он всю жизнь поддерживал сначала брата, а потом его сына, чтобы теперь с ним поссориться.

– Был бы я на месте отца, я бы ему напомнил, – как-то вырвалось у Бера, когда они со Сванхейд говорили о Святославе. – Когда те древляне убили его отца, удачной местью он обязан помощи родичей: и твоей, и моего отца, и дяди Хакона. Я бы не стерпел, если бы меня, разделившего с ним священную обязанность мести, он выгнал из родного дома и послал невесть куда собирать ему дань, будто простого хирдмана!

Сванхейд наблюдала за внуком почти с восхищением: его лицо выражало решимость, в глазах пылала готовность к борьбе. Парень сам не знает, насколько похож на своего прадеда, Бьёрна из Уппсалы. Она была не из тех, кто кудахчет над своими потомками, тем более когда они вырастают во взрослых мужчин, и лишь опасалась, что эта отвага пропадет зря.

– Это в тебе сказывается кровь моих родичей, – одобрительно сказала Сванхейд. – Моего деда Бьёрна, да и дяди Энунда. Он тоже очень честолюбив и всегда был недоволен тем, что родился младшим сыном и ему не достанется править в Уппсале. Он не раз принимался… за всякие затеи, чтобы вытеснить моего отца с его места, так что пришлось отцу выгнать его в море. Он воевал с Инглингами в Ютландии и там погиб.

– Я не собираюсь затевать никаких затей против Святослава, – обиделся Бер. – Чтобы куда-то его вытеснить. Зато я бы сказал, у Святослава именно такие наклонности.

– Не совсем, мой дорогой, – Сванхейд потрепала его по плечу. – Он ведь еще не выгнал тебя в море.

– Это потому что я почти не попадался ему на глаза. Вот его брату Улебу, как мы слышали, сильно с ним не повезло! Я бы на месте Улеба уж точно ушел в море и стал грабить Святославовы корабли!

– Тогда нам пришлось бы сражаться с ним.

Теперь Улеб, лишенный невесты, оскорбленный и изгнанный из родных краев, жил в Плескове, на родине своей матери. Порой Бер думал: может, не ждать, пока с ним случится нечто подобное, а самому снарядить корабли? Мысль была заманчивая. В Хольмгард каждый год приезжали люди из Северных Стран, рассказывали, сколько знатных людей покрывает себя славой на морях… Иные, конечно, погибают, но никому ведь не жить вечно. Зато более удачливые становятся основателями нового королевского рода. А он сидит здесь, как невеста…

– Подожди, пока я умру, – сказала Сванхейд, когда Бер однажды намекнул ей на это свое желание. – Ты самый толковый из моих внуков, без тебя я не справлюсь. Сейчас у тебя ничего нет, Святославу нечего у тебя отнимать. А вот когда меня положат в короб от саней[11], тебе достанется кое-что… на паруса. То, что составляет мое личное имущество и на что мой бойкий киевский внучок не сможет по закону наложить лапу.

Бер вовсе не желал смерти своей бабки, хотя понимал: с такой старой женщиной это может случиться когда угодно.

И что с ним тогда будет? Никто не разбил сыновей и внуков Олава в сражении, но владений у них больше нет. Самое лучшее, если Святослав позволит ему остаться в Хольмгарде и вести здесь хозяйство. Может быть, потребует службы, участия в его походах. Бер не боялся войны – наоборот, жаждал обрести собственную славу. Но ему претила мысль служить и повиноваться тому, что совершенно равен ему родом и ни в чем не превосходит.

Бабка оставит ему средства, чтобы собрать и снарядить дружину. И лучшее, что он сможет сделать после ее смерти – добыть себе владения, где он сам сможет быть конунгом, как его дед и прадед. Которые никто не посмеет у него отнять. Ведь мир велик. Если смотреть на восток, то никто, кроме Одина, не знает, где он кончается. Между Хольмгардом и Шелковыми странами уж верно найдется и для него кусок земли.

– Туда уходили многие отважные мужи, – говорила Сванхейд, если Бер делился с ней этими мыслями. – На моей памяти тоже. Многие добирались до сарацинов. Но мало кто возвращался живым и с добычей. А чтобы кто-то нашел там для себя королевство, я и вовсе не слыхала.

– Но Эльг Вещий ведь смог! И я слышал, были другие и до него.

– Этот человек обладал особенной удачей. Она превышала удачу всех – тех, кто был до него, и тех, кто пришел после него.

– Даже нашу? Ингвар в приданое за своей женой получил киевский стол, и вот что вышло – киевский род Эльга лишил нас власти и почета!

– Но это наш род!

– Кто об этом помнит? Только ты да я! Наследники Эльга киевского правят всеми землями отсюда и до греков, а мы… наследники без наследства!

– Святослав – мой родной внук, такой же, как ты. Я верю: спустя века люди будут знать, что род его вышел отсюда, из Хольмгарда.

Бер помолчал.

– Хотел бы я все же знать… – промолвил он чуть погодя. – В чем был источник Олеговой удачи? И всю ли ее унаследовал один Святослав?

Прошли пиры начала зимы – их отмечали в Хольмгарде по старинному северному обычаю, приглашая всех окрестных старейшин, – и потянулось самое скучное время. В былые года, хорошо памятные Сванхейд, в это время вожди Хольмгарда готовили дружину к походу в дань. Муж ее, Олав, отправлялся по берегам Ильменя и на восток по реке Мсте, а брат его Ветурлиди – на запад, по Луге. Луга еще оставалась за наследниками Ветурлиди, но дань, ранее принадлежавшую Хольмгарду, теперь собирал для князя Святослава посадник Вестим, живший за Волховом, в Новых Дворах. Когда Вестим сменил Тородда, Бер первые две зимы ездил вместе с посадником. Присутствие внука госпожи Сванхейд подтверждало данникам, что право сбора передано по закону, и к тому же, зная, сколько чего собрано, Бер сам будет знать размер причитающейся Хольмгарду десятой части.

Он подумывал поехать и в эту зиму, чтобы не скучать без дела, но выступать предстояло не раньше окончания Карачуна, а сейчас даже Волхов еще не замерз. Однажды, едва улегся первый, тонкий снеговой покров, на Волхове показались шедшие из озера три больших лодки. Хирдманы позвали Бера посмотреть, и он вышел на внутренний причал – тот, который находился внутри дугообразного вала, под защитой укреплений. Он же был самым старым, первоначальным. Второй причал, внешний, находился южнее, перед посадом, между южной оконечностью вала и протокой.

Лодки миновали внешний причал, направляясь к внутреннему, а значит, гости явились к самой госпоже Сванхейд: внутри вала располагался только господский двор со всеми его многочисленными постройками для дружины, челяди, ремеслеников и товаров. Бер поначалу решил, что пожаловал боярин Видята, живший в Будогоще на другом берегу Ильменя. Однако, когда лодьи причалили, стало ясно, что он ошибся.

– Дядя Судимер! – Заметив в передней лодье зрелого мужчину с русой бородой, Бер выразительно развел руки, выражая сразу и удивление, и радость. – Свен, беги скорее к госпоже, скажи, что к нам пожаловал ее любимый зять! Будь цел, дядя Судимер! Мы и не ждали такой радости в это скучное время!

– И ты будь цел, любезный мой! – Судимер плесковский обнял родного племянника своей жены. – Рад, что ты скучаешь! Я к тому и приехал, чтобы тебе развеяться помочь.

– Вот как? – Бер весело глянул на него, подняв брови.

– Ну а что же? Когда у молодца жены нет, скучно без дела-то сидеть целую зиму!

Но говорить о деле на причале было бы неприлично, и Бер повел родича в городец. На самом деле он не так уж и удивился: Судимер с самой своей женитьбы весьма почитал могущественную тещу и не раз во время осеннего своего объезда заезжал в Хольмгард, чтобы повидать ее и передать поклоны от младшей дочери.

Каждую осень после дожиночных пиров плесковский князь Судимер отправлялся по земле своей в гощение. Будто солнце, обходящее мир земной по кругу, он приносил жертвы в родовых святилищах, благословлял караваем нового хлеба новобрачные пары, и в каждой волости приезд князя означал череду свадеб. Чем дальше князь с дружиной продвигался на восток по Черехе, тем чаще на родовых жальниках, среди вытянутых в длину плесковских погребальных насыпей, попадались округлые словенские могилы. В этих местах родовые предания со времен прадедов помнили о столкновениях со словенами, шедшими на запад; дальше Шелони им пройти не удалось, и там, где Шелонь сильнее всего изгибается к западу, пролегала граница между двумя племенами.

До Карачуна Судимер обычно объезжал владения плесковичей близ Великой и Черехи, а после Карачуна, когда окрепнет лед – оба берега Чудского озера, тоже заселенные его племенем. Вдоль западного берега озера на несколько дней пути жила давно уже покоренная чудь – потомки древних насельников этого края, которых потеснили будущие плесковичи и частично с ними смешались с тех про, как явились сюда лет триста назад. Но дальше на северо-запад начинались угодья уже не «своей» чуди, не подвластной Плескову, и на рубежах редкий год обходился без столкновений.

– Что ни год мне люди близ Кульи-реки жалуются, – рассказывал Судимер, сидя за столом в гриднице у Сванхейд. – И Будовид, и другие мужи нарочитые. То борти чудь обчистит, то сети вынет, то зверя из чужих ловушек возьмут, то сено скосят. То ловы деят в наших лесах. Без этого ни один год не обходится. А летом на Купалии налетели, девок с игрищ похватали, умчали. Две веси тогда сожгли…

Пока гости отдыхали с дороги, Сванхейд оповестила нужных людей, и теперь за поперечным «большим» столом сидел Святославов посадник Вестим с женой, Соколиной Свенельдовной, Сигват сын Ветурлиди – племянник покойного Олава, старый жрец из Перыни Ведогость, старейшины Призор и Богомысл из Словенска и еще кое-кто из их родни. Стол назывался «большим», поскольку его возглавляла сама хозяйка, но на деле был не так уж велик. Когда, несколько раз в год, Сванхейд устраивала пиры для знати всей округи, столы ставили с двух сторон во всю длину гридницы, чтобы усадить сотню человек и больше. Такие пиры были в обычае с давних времен, когда Хольмгард правил округой и эти пиры давались со славу богов и дедов. Теперь же старая гридница дремала в полутьме. Обычно по вечерам здесь сидела только челядь: женщины шили и пряли, мужчины занимались своей мелкой ручной работой.

Сегодня Сванхейд выглядела довольной. Благодаря знатному гостю за ее столом вновь зазвучали разговоры о важных делах – войне и мире, данях и пирах.

– А ваши люди чудских девок ни-ни – даже не взглянут? – улыбнулся Вестим.

Посадник был средних лет – около тридцати, и не сказать чтобы хорош собой: островатые черты лица, пушистая бородка, темная под пухлой нижней губой и рыжеватая на щеках. Рыжеватые волосы на темени уже поредели и были прикрыты греческой шапочкой из красной парчи с золотной тесьмой – он почти никогда без нее показывался, ни зимой, ни летом. Однако приветливое выражение лица и прищуренные от улыбки глаза цвета недозрелого ореха придавали ему располагающий вид. Сам он происходил из весьма знатного рода, а вырос в Киеве, в ближайшем кругу княжеской семьи, поэтому человек был ученый вежеству и сведущий. Женитьба на Соколине – у обоих это был второй брак – изрядно прибавила ему веса, породнив с самым влиятельным киевским семейством.

Поживший перед этим в земле Смолянской, Вестим слышал немало таких рассказов. Да и в здешних краях хватало стычек за борти, угодья, скот и девок – и между словенами и чудью, и у словен между собой.

– Ну, кому невесты не хватит или на вено скотов нет[12]… – Судимер слегка развел руками, – это как водится. Но чтобы две веси спалить – это уже через край, боги не потерпят. Очень меня просили лучшие мужи пойти нынче зимой на чудь походом. Не хотите ли с нами снарядиться? – Он взглянул на Вестима, на Бера, на Сигвата, и на словенского боярина Призора. – Мне – дань с тех краев, кои примучим, а вам полон, добычу и славу.

– У меня свое полюдье… – начал Вестим.

– А я, может, и схожу, – оживился Сигват. – Моя дань лужская от меня не уйдет.

– Ты что скажешь? – Судимер взглянул на Бера. – Стыдно молодцу дома в безделии сидеть, когда можно славы добыть!

– Это верно, – Бер кивнул и вопросительно взгляну на бабку. – Но я ведь не князь и даже не посадник – я смогу дружину снарядить, только если будет на то воля госпожи Сванхейд.

– Ну а отчего же ей тебя не отпустить? Не станешь же ты, госпожа, такого здорового удальца среди баб на павечерницах держать, когда ему ратное дело предлагают. С богатой добычей вернется, невесту себе раздобудет!

Бер криво усмехнулся. С женитьбой он не спешил. Его дед женился на внучке конунга свеев; его отец женился на деве из рода Вещего Олега и плесковских князей – сестре киевской княгини Эльги. В честь этого родства он и получил имя – Берислав, по своей матери, Бериславе. Но хоть род его был не хуже, чем у предков, положение с дедовых времен переменилось к худшему. Девушки из достойных его родов едва ли пошли бы за наследника без наследства, а взять низкородную внуку Олава не позволяла гордость.

– А вы, словене, что скажете? – Судимер обернулся к Призору.

Тот сейчас был старейшиной Словенска – обширного поселения на другом берегу Волхова. Предания говорили, что именно там поселился древний князь Словен, пришедший на эти берега со всем родом своим лет пятьсот назад (иные говорили, что и тысячу). Старшинство их доказывалось тем, что роду из Словенска принадлежало старейшее и наиболее почитаемое в Приильменье святилище – Перынь, стоявшее от него чуть ближе к озеру. Прямые потомки Словена веками носили княжеское звание, но лишились его с появлением в Хольмгарде варягов. Однако глава их по давнему обычаю ходил в гощение, каждую осень навещая расселившихся потомков своего старинного корня. Владыки Хольмгарда в этом ему не мешали: это было дело семейное. Сами они собирали дань, и со Словенска больше, чем с прочих: кто выше родом, тот больше платит. Из Словенска не раз брали жен для младших сыновей хольмгардских конунгов, и Бер мог бы поступить так же. Если бы не мешала ему насмешка в глазах Призора, когда тот смотрел на него и Сванхейд: теперь и они, люди из Хольмгарда, сели в ту же лужу, сами лишились почета и власти, которые когда-то давно отняли у прежних владык.

– Да где нам воевать-то ныне? – отмахнулся Призор. – Куда без князя воевать – срамиться только. Был по старине у нас князь – хаживали и мы на рать, и не без добычи ворочались. Потому, вон, и Помостье нашим князьям дань платило, и Полужье. Все не без нас. А коли нет князя, какая ж рать?

– Так а я тебе кто? – обиделся Судимер. – Я сам в поход пойду. Будете при князе.

– Ты плесковичам князь, а не нам. Твои боги нам не защита, не опора. У кого своего князя нет – то не род, а так, безделица. Какая в нем сила, коли с богами говорить некому? Как бы, того гляди, самим не пришлось кому дань давать…

– Госпожа Свандра принесет для вас жертвы. Ты же не откажешься, госпожа?

– Для ратного дела нужен мужчина. Прав боярин – когда у земли князя нет, ратной удачи не будет.

– У словен есть князь, госпожа, – напомнил хозяйке Вестим. – Святослав киевский. Твой родной внук, сын твоего старшего сына Ингвара.

– Что-то мы не видали его давненько, – проворчал Богомысл. – Уж сколько, брате, лет десять? Не кажет к нам глаз, позабыл совсем. Хоть бы за данью разок пришел. В гощение бы сходил. Мы бы уж его приняли не хуже людей, и за стол бы усадили, и почивать положили. Да видно, там в Киев пироги вкуснее, перины мягче – гнушается нами князь.

Вестим засмеялся, хотя смешно ему было только отчасти.

– Ты и прав, и не прав, боярин. Давно вы Святослава не видали, не знаете, каков он. Не заманишь его пирогами сладкими да перинами пуховыми. На всем свете только одно для него сладко – слава ратная. Ради нее он готов на земле спать и кониной на углях питаться.

– Так что же мешкает? – Призор махнул рукой в сторону Судимера. – Вот, на войну зовут. Пришел бы с дружиной, помог бы родичу.

– Да где ему эти свары с чудью разбирать – чужую борть вынесли, чужие сети выбрали! Разве по нем такое дело? Медведь мух не ловит. Его отец на Царьград ходил, а сам он на хазар идти думает. Вот где добыча будет! Вот где слава!

– Но если ему вовсе не нужна эта земля, зачем он держит чужое достояние и оскорбляет пренебрежением достойных людей? – воскликнул Сигват. – Если он не может править, пусть откажется. Он не единственный здесь мужчина своего рода! Мой отец был братом его деда, Олава, – у меня даже есть преимущество перед ним, ведь у меня дед владел этим краем, а у него…

– Тоже дед! – прервала его Сванхейд. – Прекрати эти речи, Сигват. Люди подумают, что ты ищешь ссоры с твоим племянником и покушаешься на его владения. А из этого может выйти немало бед для нас всех.

– Его владения! Почему эти владения – его? – Сигват не мог сразу уняться. – Мой отец до самой смерти владел Варяжском и собирал дань с Луги! Так было решено его родным братом, Олавом конунгом!

– Так ты и владеешь Варяжском и собираешь дань с Луги. Никто не трогает твоих владений.

– Я принадлежу к тому же роду – к потомкам Харальда Боезуба и Ингвара Великодушного! И мать моя, и жена взяты у лучших родов в этом краю! И если люди предпочтут видеть своим князем того, кто живет среди них и готов делать для них все, что положено, то никто не скажет, что они выбрали недостойного!

– Пока тебя еще никто не выбрал, Ветролидович! – осадил его Вестим. – И не выберет, пока я здесь. Не забывай – я нахожусь здесь как раз для того, чтобы никто не забывал о князе Святославе, единственном законном владыке этих мест, городцов и весей. Спроси у госпожи Свандры, она тебе напомнит.

Сигват промолчал, но бровие го хмурились, а губы дрожали, будто продолжая спор. В больших, немного навыкате глазах сверкало негодование. Двадцать лет назад решив оставить наследство за одним Ингваром, Сванхейд стремилась предотвратить раздоры между своими сыновьями. Но прошли годы, и затаившееся пламя вновь давало о себе знать то одной вспышкой, то другой. Уже не раз Сванхейд, пережившая всех своих сыновей, кроме одного Тородда, думала: не придется ли ей увидеть, как пламя борьбы за власть опалит следующее поколение – ее внуков?

– Да, я так решила! – твердо напомнила Сванхейд и подалась вперед, сухими морщинистыми руками сжимая подлокотники своего высокого сидения. – Я так решила, чтобы не допустить раздор в моем роду. И пока я жива, никто не смеет раздувать это пламя. Здешний владыка – мой киевский внук Святослав. И пока меня не уложили в короб от саней, никто другой не получит здесь власти помимо его воли. Об этом нечего спорить.

– Истовое слово ты молвила, госпожа! – ответил ей Вестим, выразительно отвернувшись от негодующего Сигвата. – А воля Святослава нам уже известна. В год своей женитьбы на княгине Прияславе он дал клятву, что в его землях больше никогда не появится никакого другого князя. Это было то самое лето, когда в Полоцк от Варяжского моря находники прорвались и Рагнвальд там князем сел.

– Я помню, с ним еще был мой племянник Эйрик, сын моего брата Бьёрна, – кивнула Сванхейд. – Но он взял добычу и ушел обратно в Свеаланд.

– С Рагнвальдом Святослав примирился, но сказал, что этот будет последним, кого он потерпит близ своих владений. Много веков человечьих роды варяжские приходили и обретали земли и власть над словенами и кривичами, но больше этого не будет. Закончен тот век.

Сванхейд кивнула и обратилась к Судимеру:

– Вот что я хотела узнать у тебя: почему ты не рассказываешь ничего о той девушке, которую привезли к вам прошлой зимой? Она ведь мне тоже не чужая – это внучка моей старшей дочери, Мальфрид. Ее тоже назвали Мальфрид. Что с ней? Как она живет? Эльга сказала, что хочет выдать ее замуж. Кого ей выбрали в мужья?

Все были рады поговорить о другом, пока беседа не вылилась в ссору. Однако этот довольно простой вопрос привел Судимера в затруднение.

– Я… не могу тебе сказать, госпожа… – Вид у него был довольно рассеянный. – Эта девушка…

– Что с ней? – Сванхейд нахмурилась и наклонилась вперед. – Она жива?

– Думаю, что да… – Выражение лица и неуверенный голос Судимера почти опровергали смысл его слов. – Я не слышал, чтобы она умерла…

– В чем дело? – Сванхейд удивилась не на шутку. – Ты не знаешь, куда подевалась родственница твоей жены? Вы что, не видитесь с Кетилем, Утой и прочими, кто живет от вас в половине дня пути? Эльга заверила меня, что оставит юную Мальфрид своей сестре и ее собственной матери, а они все живут у брода! Она ведь отвезла девушку туда?

– Ну да, к сестре отвезла, – подтвердил Судимер, явно не зная, как быть. Но потом решился. – Госпожа, там… дело тайное с этой девушкой. Из Варягина она той зимой еще пропала, и даже баяли, будто пошла в лес да и сгинула…

Ахнули Сванхейд и Соколина, жена Вестима; Бер вытаращил глаза, и даже Сигват, позабыв о своем возмущении, устремил на Судимера удивленный взгляд.

– Как это – в лес пошла и сгинула? – Сванхейд в возмущении вцепилась в подлокотники. – Кто ее пустил? Как вы позволили? Это ж не холопка, не псина приблудная! Это внучка моей Мальфрид! Как вы могли… как вы посмели ее сгубить? О чем думала ее мать?

Задыхаясь, она откинулась на спинке сидения; лицо ее побледнело и вдруг приняло такое мертвенное выражение, что оборвалось сердце у каждого, кто ее видел. Всякий ясно увидел, как близка к могиле эта женщина – и какая огромная сила духа в ней скрыта. А то и другое вместе – опасная связь.

– Госпожа, выпей! – Бер подошел к ней с кружкой воды. – Успокойся. По-моему, он не хочет сказать, что девушка умерла.

– Не хочу! – поспешно подтвердил Судимер. – Это они говорят так, ну… обычай такой…

– Какой еще обычай? – тихим от слабости, но уверенным голосом переспросила Сванхейд.

Она отпила воды, рука ее с кружкой дрожала.

– Ну, эти дела лесные… – Судимер не хотел говорить о сокровенных обычаях своего рода при стольких чужих людях. – Она сама-то жива, а только такая молвь идет, будто умерла… В свете белом ее нет, в Нави она, ну вот, стало быть, как бы умерла… А сама живая.

Сванхейд глубоко вдохнула. Она ничего не поняла, кроме того, что Судимер не хочет открыть ей правду.

– Довольно! – Она сделала знак Беру, чтобы помог встать, и кивнула служанке, ирландке средних лет. – Простите меня, я старая женщина. Я не в силах… Прилягу. А ты, – она взглянула на Бера, державшего ее под локоть, – оставайся и посиди с родичем. Ита меня отведет.

Вестим с женой, Сигват, словене тоже встали и стали кланяться, прося прощения, что утомили госпожу долгими разговорами. Остался только Судимер, которого вместе с дружиной разместили в гостевом доме на хозяйском дворе. Взрослым мужчинам однако спать было еще рано, и остаток вечера гостю предстояло коротать вдвоем с Бером.

Сванхейд не требовалось больше ничего говорить своему внуку: тот и сам понимал, чего она хочет.

К старости госпожа Сванхейд стала маяться бессонницей. Каждый раз она просыпалась еще почти ночью, в тиши спящего дома, и долго лежала, дожидаясь, пока за стеной спального чулана послышится шум движения, означающий, что в мире живых начинается новый день. Раздастся голос ключницы, пришедшей будить служанок. Одних Покора отправит доить коров, других – разводить огонь в поварне, варить кашу, молоть зерно, чистить и готовить рыбу утреннего улова. Когда-то Сванхейд сама вставала вместе со служанками и наблюдала, как они делают свою работу. Но теперь ей это было не по силам, и она лежала, дожидаясь, пока Ита принесет ей подогретого молока с медом, или разведенного вина, или травяного отвара. Жаль, что в доме нет молодой хозяйки. Когда-то здесь жил Тородд с женой Бериславой, и та выполняла прежние обязанности Сванхейд. Но Берислава умерла много лет назад, еще до того как Тородд отсюда уехал. Временами Сванхейд брала к себе каких-нибудь молодых родственниц, но через пару лет все они выходили замуж и она опять оставалась без помощниц. Теперь при ней только Бер. И впрямь, что ли, поторопить его с женитьбой? Пусть бы ходила здесь молодая госпожа, носила ключи на цепочках под наплечными застежками, как сама Сванхейд пятьдесят лет назад… Убедиться, что если не Гарды, держава ее, а хотя бы дом, Хольмгард, отдан в надежные руки и род ее здесь будет продолжен.

И как раз об одной юной деве из своего потомства старая госпожа думала вчера перед сном.

Принимая у Иты расписную чашку греческой работы, Сванхейд велела поскорее прислать к ней внука. Бер, не в пример бабке, по утрам любил спать подолгу и теперь явился, протирая глаза. Гребень явно еще не касался его полудлинных светлых волос, неряшливыми кольцами лежащих на высоком лбу.

– И правда, хоть бы за какой невестой тебя на эстов послать, – проворчала Сванхейд, с сомнением его оглядывая. – Чтобы подавала тебе утром чистую рубашку, умывала и причесывала.

– Извини, госпожа, если мой вид оскорбляет твой взор, – Бер подавил зевок. – Но я счел, что если я замешкаюсь, это огорчит тебя сильнее. Если прикажешь, я пойду умоюсь и поймаю кого-нибудь, чтобы меня причесали…

– Сиди! – с шутливым гневом буркнула Сванхейд. В молодости она не была так снисходительна к мужчинам – даже к своим сыновьям, но в повадках Бера ее лишь забавляло то, что в других сердило. – А не то я отправлюсь в Хель, так и не узнав, чего хотела.

– Сага эта такова, – Бер привычно уселся на ларь с плоской крышкой, где у его могучей бабки, как он с детства был уверен, хранились все сокровища Фафнира, отданные ей на сохранение самим Сигурдом Убийцей Дракона. – В лесах близ Плескова живет колдун, говорят, он оборотень, и его называют Князь-Медведь. Он хранит душу плесковского рода и воплощает всех их умерших предков. На люди он показывается лишь несколько раз в году, особенно на йоль, когда во всех домах угощают умерших. Но всегда в личине, его лица не видит никто и никогда. А кто, говорят, случайно увидит, тот умрет еще до начала следующего дня. Поэтому ему стараются не смотреть даже в морду… ну, в личину, чтобы случайно не встретить его смертоносный взгляд…

– Пф! – Сванхейд насмешливо фыркнула. – А в тебе, дружище, пропадает прекрасный сказитель! Мне даже почти стало страшно! Прибереги эту сагу, расскажешь людям на йоле!

– Это я пересказываю то, что сумел вчера выудить у Судимера. Дальше будет еще любопытнее. К этому колдуну-медведю посылают перед замужеством самых знатных дев, чтобы он наделил их способностью рожать могучих сыновей. Каждый следующий Князь-Медведь рождается от одной из этих дев. А нынешний – сын боярыни Вояны из Будгоща.

– Вот как? – отозвалась Сванхейд, слушавшая с большим любопытством. – Этого я не знала.

– Перед замужеством она три дня прожила в логове у этого переодетого медведя, а потом ее жених пошел в лес и отбил ее в поединке. Она родила сына, уже будучи замужем, но тот ребенок все равно считался принадлежащим медведю. Когда ему было года три, старый Князь-Медведь, его священный отец, был убит. И это как-то связано с Эльгой киевской – случилось в то же лето, когда она убежала из дома, чтобы в Киеве выйти замуж за дядю Ингвара. Но об этом Судимер не хотел говорить. А нынешний Князь-Медведь с тех пор живет в лесу. И эту новую девушку, Мальфрид, родичи отправили к нему.

– Но зачем? – изумилась Сванхейд. – Она ведь… ах да! Эльга же сказала, что они собирались выдать ее замуж.

– Странный способ, я бы сказал. Что до меня, я бы не хотел взять в жены деву, которая перед этим была женой какого-то грязного колдуна, пусть и всего три дня. Я бы, честно говоря, постарался убить его еще до того, как он к ней прикоснется.

– Если я верно знаю, именно так рассуждал сын Свенельда. Поэтому старый Князь-Медведь погиб в то самое лето, когда Эльга бежала в Киев.

– Да? – оживился Бер. – Мстислав Свенельдич убил колдуна?

– Я так понимаю, что да. Но у них вышло много семейных неприятностей из-за этого, и все они не любят об этом говорить. Так что с нашей юной Мальфрид, Судимер сказал еще что-нибудь?

– У них в роду принято, чтобы девы ходили в лес к самой старой колдунье гадать о судьбе. Мальфрид ушла туда вскоре после того, как приехала, и назад не вернулась. Родичи уверены, что она живет в чаще, у колдунов. То есть Судимер сказал, что так ему сказали женщины. Он сам не ручается.

– Это все?

– Я так понял, больше Судимер ничего не знает.

– Тогда иди умывайся. Я подумаю…

Итоги своих размышлений Сванхейд долго в тайне не держала.