Князь Трубецкой Злотников Роман

Читать бесплатно другие книги:

Беременность — прекрасное время в жизни женщины, но зачастую она сопровождается совсем не радующими ...

После Великого Сокращения настала новая эра. Родился Живущий: человечество превратилось в единый, по...

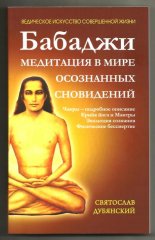

Автором метода Крия йоги является Маха Аватара Бабаджи – бессмертный учитель из Гималаев. Именно он ...

Реформаторское наследие Петра Первого, как и сама его личность, до сих пор порождает ожесточенные сп...

В книгу включены важнейшие работы Л.Н. Гумилева: «От Руси до России», «Конец и вновь начало», «Этног...

В книгу вошли широко известные произведения А. С. Пушкина – «Повести покойного Ивана Петровича Белки...